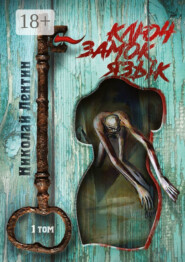

скачать книгу бесплатно

– У тебя, Алёна Ивановна, на уме кроме блудодейства что-нибудь бывает?

– Дур-рак! – радостно, по-скворчиному гаркнула хозяйка и постучала ножом по заварнику. – Чай это, пока не заваришь – сухой и твёрдый, после – наоборот. Да ты небось сыпного никогда не пил, одни опивки.

Подловила ехидна темноту ниверситетскую. В ней хитрости не меньше похоти. Раскольников облупил яйцо… потом другое… ел их ложечкой… Мытый, бритый… Так и будет здесь пресмыкаться, пока новая буря крышу не сорвёт, тварей потолком придавит, и он вылезет на стропила. Или можно опрокинуть на ведьму самовар, кретинке бросить стул под ноги и бежать… А в передней отловят и забьют насмерть. Вчера чуть по стенке не размазали.

Хозяйка подошла и потрепала за подбородок.

– Гладкий, как штоф. По глазам вижу – в постельку хочешь. Перебьёшься: у Алёны Ивановны дела поважнее есть. …Эх, сирота я, сирота, ходят пышки мимо рта!

Что за чёрт – не пил он её микстуры, а в паху всё равно засвербело. В чай подмешала, не иначе, или какой-то блудливый приворот ему сделала, с неё станет. И не только на блуд – ещё и на аппетит, иначе откуда этот жор, вот опять всё смёл со стола. Находясь в положении недоеденного капитана Кука, продолжает набивать себе утробу без удержу, – разврат во всём… Кажется, поправился даже за сучьей пазухой. Раскольников встал перед зеркалом – старинное, в посеребрённой раме, от каких-нибудь промотавшихся вельмож. В амальгаму, поеденную чернозубым временем, грудой вплющились тусклые аристократические рыла в париках и буклях, – а поверх них – некто в белой фрачной сорочке, черноволосый, с лицом недюжинным… Он подтянул рукава, разложил воротничок: что-то испанистое, байроническое, юноша бледный со взором горящим…

Щёлкнули кольца на портьере – ведьма явилась, как из кулис, при полном параде. Платье тёмное, строгое, волосы гладко стянуты в пучок, губы в ниточку, глаза потуплены, в руке ридикюль: в одежде скромность, в лице смирение, – не распутная подлая тварь, а прямо-таки вдова квартального идёт к причастию.

– Тебя не узнать, Алёна Ивановна.

– Четверг не вторник, а я не дворник, – важно отвечала хозяйка. Покрутилась перед зеркалом, осталась довольна и вдруг выбила чечётку под пошлейший куплетец:

– На цырлах пришёл,

просит шёпотом!

А мне пусть бы чем,

хоть и штопором!

Стало быть, она уходит, оставляя его один на один с идиоткой, – отлично, посмотрим, кто кого. Главное сейчас – не настораживать.

– Надолго, Алёна Ивановна?

– А ты поскучай, касатик. Разлука чаще – встречи слаще-е-…

Раскольников не стал уворачиваться от её чмоков.

– У тебя книжки почитать не найдётся?

– Мало ты их ещё прочёл. Лучше делом займись, вон ходики стоят – возьми и почини.

– Я не умею.

– Экая ты чичирка корявая, – фыркнула ведьма, повязывая на голову кружевную косынку. – Ни на гитарке сыграть, ни ходики починить. Грамотей! Там, под божницей возьми листики, я Лизке из них сказки читаю. А молитвенник не трожь! Ибо ты еси нехристь.

– Ты лучше Лизке накажи, чтоб меня не трогала, – искательно сказал Раскольников и кивнул на орясину, шмыгавшую с высоты своего гвардейского роста. Ему вдруг показалось очень неуютным пребывание наедине с этой кикиморой.

Алёна Ивановна взмахнула жёлтым коленкоровым зонтиком.

– Чтоб тише воды, ниже травы! – Гугукнула филином и пошла в переднюю, Лизка за ней.

Раскольников взял на полке под киотом стопку бумаг и перенёс разбирать на диван. Листы разного формата, разрозненные страницы из старых книжек, без начала, без конца… Должно быть, предназначались для обёрток всяких фунтиков, а хозяйка по рачительности и любопытству прибрала для себя.

Из коридора слышны были наставления ведьмы:

– В строгости! Но не пришиби. А то я тебя знаю.

Что мало обнадёживало. Надо подобрать что-то связное, он начнёт читать дуре сказку, а затем… Но обрывки представляли собой разрозненную ахинею, и мудрено было увязать религиозные причитания со страничкой из «Арифметики» и надгробной лирикой.

…«Между тем дражайшая та ночь и окончилась и утренняя заря наступала; зефир приятный, колебая листы на древах густых, отменным своим и возражающим чувства шумом стал восхищать наши мысли, а восклицающие в роще птички пением своим начали услаждать наш слух; тогда клонить стал сильный и приятный Анету сон»…

…«Разумная душа рассуждает, избирает и выводит следствия, или делает заключения, и оная в некоторых животных по простоте и малости их мозга, весьма мала; как-то, в насекомых, в коих простая и одинакая только мозговая жилка или волоконце до головы простирается; или в черепокожных, т.е. в раковинах, которые только знают открыть себя, всосать в себя пищу и затвориться»…

Встречались глубокомысленные вирши, тяжелоступно влачащиеся с одической осанитостью.

«Скажите, от чего родились То и Сiо?

Что всяку всячину произвело и всiо,

Что есть на свете сем пред нашими глазами,

И смертными понять возможно что умами?

Как Всякой Всячины, так и Того Сего,

Начало сделалось обех из ничего.

Ничто родило их, в ничем они скрывались,

Но в свете зримыми вещами показались.

Теперь пришла чреда явиться ничему.

Возможность к бытию стремится к своему»…

Заперев за сестрой-владычицей, идиотка вернулась и встала посередь конторы истуканом с распахнутым ртом. Раскольников уже знал, что в моменты такой вкопанности за тупейшим – ни мысли, ни чувства – выражением физиономии напряженно работает её кошачий мозг: простая и одинакая мозговая жилка.

«…Сказанное пред сим о изобильном из рта пьяных людей пароисхождении, приводит на память всеобщее то предание или мнение, что хлебное вино в довольном количестве выпитое, в гортани у пьяных загорается; ибо простолюдины вскорости приносят парное молоко к загашению сего чрезвычайного пожара, или возжжения»…

Лизавета повернулась к зеркалу и долго пялилась в явившееся ей виденье. Затем засунула палец в нос в исследовательских целях, в своей оригинальной манере: она не пальцем крутила в ноздре, а голову вращала вокруг пальца. Прочистив норки, сдёрнула рогатый платок, поплевала на руки и пригладила встрёпанную голову, воткнула гребень в белёсый хохол, сняла передник, юбку перекрутила заплатой назад и нацепила на шею неотразимые свои жёлтые бусы.

Уж не ко мне ли подбирается, забеспокоился Раскольников. Дурында в самом деле остановилась перед ним, опять что-то долго обмысливала, потом рявкнула: «Дай!» и ручищей твёрдой, как весло, выхватила его с дивана и, одним движением проволочив через кухню, втолкнула в чулан. Он и вякнуть не успел, как за ним клацнул засов.

– Стой, гадина! – заорал он в неистовстве вслед грузным удаляющимся шагам и заколотил в дверь. – Открой, дрянь, быстро! Вернись, скотина!

Она вернулась. Постояла возле чулана, затем последовал такой страшный удар по доскам, что сотрясся весь короб.

– Нишкни! – сказала она хрипло и так жутко, что Раскольников вжался в кирпичи. Хорошо, что с утра опростался.

Лизавета потопала прочь, прогибая половицы своей тушей, и с грохотом захлопнула дверь.

Вот и всё национально-освободительное движение. Раскольников застонал. Какой там Одиссей, тем паче Геракл, – пёс с поджатым хвостом. С отчаяния он чуть не распорол руку об острие гвоздя, вбитого поутру в дверь конуры. Попробовал его пошатать – тот не шелохнулся. А гвоздь серьезный, плотницкий, вершка в два, этой погани его бы в глотку. Потрогал пронзённую вчера руку, – от вилки осталось только крошечное двоеточие. Зажило, как на собаке. Двоеточие – знак препинания, после которого следует дополнение или объяснение предыдущего… Да уж, хорошо бы дожить до объяснения.

Из конторы донеслись голоса. Раскольников прислушался. Бурчала идиотка, ей вторил низкий мужской голос. По комнате широко шагали, вроде бы даже скрипнули сапоги. Дурища, видать, с такой силой хлопнула дверью за собой, что та отскочила, и потому за тряпицей, прикрывавшей проём, теперь отчётливо различались все звуки.

– Здеся разве? – прогудел бас.

Э, да кикимора маляра снизу в гости зазвала. Раскольников напрягся: крикнуть? что именно – караул? спасите? Это ли шанс? Но что он из себя представляет, этот маляр, может, тоже полуразбойник.

Гость между тем зычно расхохотался.

– Мы ребята ушлые, мух выплёвываем!

Опять скрипят сапоги, а, нет, это скрип дивана.

– А ну как сломаем? – усомнился маляр.

Лизка что-то прогундела в ответ, похоже, уже сомлела.

– Ну, тады давай, – степенно прогудел маляр и вдруг рявкнул: – Подь сюды, курва!

Ай да парочка. Любви все пакости покорны. Кретинка, скорей всего, упёрлась ручищами в диван и выставила свой говяжий ландыш… Вовремя он придушил зов о помощи, любовнички его на пару бы притоптали.

В конторе всё заходило ходуном, было не разобрать, что скрипит, кто рычит, чем хлопают… Только когда бухнул упавший стул, возня прервалась, затем маляр грянул удало: – Грузи возы, считай разы! – и козломордый ангел совокупления вновь взметнул мясистые сопливые крыла. Вот сапоги маляра застучали по полу – или Лизкина башка о стену, – и совместный сдавленный вой вырвался из двух потрохов и полетел унылым злобным эхом над мятыми питерскими крышами.

Всякое животное после соития печально; а что чувствует животное при случке двух скотов при себе – этого Аристотель не описал. Собственно, подобный низменный разврат был Раскольникову не в диковину, такая похабень то и дело мелькала вонючими ошметками в подворотнях трущоб вокруг его жилища, входящих в гнойную систему Сенной площади. Но в нынешнем своём катабасисе животное Раскольников само было с головы до ног вымазано в этой блудливой требушине, походя изнасиловано до выворотных швов и натыкано носом – чуть ли не до последнего издыхания – в жалкую скверну своей никчёмности. И помимо зоологической солидарности, выгибавшей ширинку, помимо презрительного снисхождения к радостной гнуси народных забав – в нём ещё мучилось чувство своей особой опаршивленности в сравнении с кишечно-полостной простотой и могучей свободой пыхтящей на диване четы. Вот сейчас прохрюкаются, маляр вытрет своего сизого голубочка о Лизкину юбку и войдёт восвояси, скрипя сапожищами…

Но маляр не спешил, – душа потребовала песен. Зычно, как с лодки, завёл он тупейшую плясовую.

Кто насерил у ворот?

Тишка-кот, Тишка-кот!

А кто водку носом пьёт?

Тишка-кот, Тишка-кот!

А кто дальше всех плюёт?

Тишка-кот, Тишка-кот!

Горлодёрство сопровождалось притоптыванием, шлепками по голой ляжке и прочим ухарством. Лизка ревела «Тишка-кот!» с утробным восторгом.

Справив два удовольствия, русская натура запросила третьего, наиважнейшего.

– Выпить дашь?

Лизавета решительным рыком отказала.

– Ну и лады. Меньше выпьешь – больше зашибёшь. А больше зашибёшь – больше выпьешь, – рассудил маляр. По конторе забухали его сапожища. – Ну, Лизка, ты баба, хоть стой, хоть падай. Домой вертаюсь – тёлку Лизкой назову.

Идиотка польщенно ухнула. Спровадив дружка, навела порядок в комнате, после чего зашла на кухню и отперла чулан. Раскольников недовольно, со сна поморгал на неё:

– Лохань дай.

Аромат похабной опрелости, шедший от Лизки, замечательно сочетался с тухлятиной квасного брожения: единодушная атмосфера уютной житейской опоганенности. Раскольников зачерпнул кружкой из кадушки и выглянул в окошко на шум и визг во дворе – и даже обрадовался впервые за три или сколько там дней: петрушечник давал представление. Уже стояли ситцевые ширмы, надрывались пищик и шарманка, красная фигурка металась над тряпичной рампой. Публики была горстка, в основном мальчишки, хвостом бегавшие за кукольником по дворам, но всё больше нечёсаных голов подскакивало в отворенных окнах, и всё новые зрители валили в подворотню. Сверху видно было, как прыгал за ширмами лысый петрушечник со вдетыми в куклы руками. Слов было не разобрать среди общего гогота, сплошной верещащий пищик, но Раскольников знал наизусть всё представление, – он никогда не пропускал ни одного вертепа. Петрушка уже посватался к купеческой дочке: « Я жених – без порток лих! Покажи поросят, что за пазухой сидят!»; вот он препирается с соперником – квартальным, вот бьёт палкой по голове и убивает.

– Ты квартальный, а я нахальный! Лежи после моей дубинки в мясном ряду на рынке!

А вот цыган с лошадью – пошла потеха.

– Давай задатку за лихую лошадку – два дня бежит, три дня лежит! – Мало! – Чтоб тебя разорвало!

Тут Раскольникова потащили за штаны. Он обмер, решив, что идиотка вознамерилась пустить его вдогонку по смазке маляра. Но дело было проще: скотина сама желала зрелищ и, отпихнув его, высунулась в окно. За её спиной ничего было не видать, только слышалось, как зрители надрывали животики: Петрушка раз за разом падал с лошади. Раскольников плюнул и пошел в контору, но был ухвачен, как щупальцем, и отброшен назад. Тварь не соображала, но чуяла: у пленного студента успела мелькнуть идея бегства под кукольное веселье.

Со двора нёсся радостный гул: явился «штаб-доктор лекарь, с-под Аничкова моста аптекарь, был в Париже, был и ближе, бывал в Италии и так далее, принимаю на ногах, отправляю на костылях». Петрушка расправился с ним сперва лингвистически: was ist das – кислый квас, gutten morgen – дам по морде, затем морально: «Какой же ты доктор, если спрашиваешь, где болит? Зачем учился? Сам должен знать, где болит!», – наконец, палкой по голове довершил убеждение. Тут же снова прибежал квартальный: «Ты зачем доктора убил? – А зачем плешивый был? Росли б волосья – палку не почуял небось бы.» Вот и полицейский сызнова убит под улюлюканье… Вряд ли до дурынды толком что-то доходило, но ржала непрерывно, как лошадь, то есть не на выдохе, а втягивая воздух.

Раскольников всё же бочком выбрался из кухни, Лизка не стала его возвращать, но отдёрнула шторку и поминутно оборачивалась от окна. Книжные листы большей частью валялись возле дивана на полу; спасибо, что не забрызгали. Он принялся раскладывать их – сказочное в одну сторону, прочее в другую.

«…час, в который ожидал я сделаться счастливейшим из смертных, и нас проводили в опочивальню… Любезная моя попросила меня, чтоб я помог ей раздеться… Супруга моя… сняла с головы своей накладку, за которую следовали прекрасные её виющиеся на плеча локоны, и представили глазам моим голый и ясный шарик. Таковое преткновение ожиданиям моим много унесло пылкости в жарчайших моих желаниях. Плешивая красавица должна не скидать с головы своей повязки или ожидать разборчивости в щекотливом вкусе своих почитателей. Между тем богиня моя приметила происходящее от сего в мыслях моих… и, употребя ко успокоению моему несколько ласкательств, вынула у себя один глаз, несколько зубов и, сняв перчатку, осталась без левой руки по самую кисть. Я начал приходить в себя из моих любовных восторгов, но составная красавица не допустила меня употребить рассуждения: она просила меня отвязать ей ногу.

– Неужто у вас и ноги нет? – сказал я в изумлении, ощупал и освободил её от ноги, вырезанной совершенным искусством из дерева».

В этой старинной прозе есть своя пикантность. Попробуй сейчас такое тиснуть – цензура загрызёт. Во дворе заголосили что есть мочи – значит, финал, Петрушка не может совладать со смертью, и народ поддерживает его изо всех сил. Народ – эстет, исполнительское мастерство ставит выше карательной морали: подумаешь, пятерых убил, с кем не бывает.

«Лишь только успел я сделать великодушное сие дело, как вдруг услышал произнесенные ко мне не знаю откуда следующие слова:

Не плачь и не тужи,

не бось и не робей;

ты будешь награжден,

надежду в том имей.

После чего продолжал я путь свой до самой ночи». Наверняка аллегория иллюминатов. А вот им голос свыше гнушается что-то.

Дурища высунула из кухни встрёпанную, как у пугала, голову, оглядела поднадзорного и пошла строгать и резать к обеду. Вот как к такой страхолюдине ключ подобрать, если замочная скважина под мясной ломик сделана. Хоть убейте, он на это не гож. Вероятно, басистый маляр – здоровенный мужик. Идиотке бы атлантов эрмитажных показать – вот уж застыла бы в очарованье, там каждый палец ноги сулит неисчислимы наслаждения.

Следующий обрывок среди опавшей книжной листвы заставил его призадуматься. – «…И, выговоря сие, накрывшись одною только белою простынею, оставя своих девиц у фонтана, пошла к милорду в беседку. Увидевши он ее, накрыл свою голову одеялом и притворился, будто спит. Королева, подошед к кровате, стащила с него одеяло, а он, вскочив с постели, хотел бежать, но она, ухватя его, удержала и села подле него на кровате. Милорд, видя наглое ее бесстыдство, говорил:

– Ваше величество, я осмелюсь вам доложить, что у нас в Англии не только из таких знаменитых королевских особ, но и из самых подлых женщин ни за какие деньги таким образом, как вы, тела своего пред мужчиною обнажать не согласятся.

– Я и сама знаю, – отвечала ему королева, – чести моей поношение; но сие делаю от нестерпимой к тебе моей любви.

– Ваше величество, – говорил еще милорд, – вы совершенно от фонтанной воды озябли и можете простудиться; чего ради я и советую вам одеться.

Но королева, не ответствуя на его слова, схватя его за шею, и без всякого стыда стала его целовать, делая многие любовные декларации; но он сколько можно с учтивостию отговаривался и наконец, вырвавшись у ней из рук, ушел за густую аллею».

Что за притча, в книжку он, что ли, попал. Он вдруг ощутил себя вновь в перекрученной позе, стянутым в непонятный узел; только теперь вместе с ним этим хитрым перекрутом были ухвачены и время, и пространство. Нашлась ещё страничка из повествования о том же милорде, который, оказывается, привораживал всех подряд женщин. «…Но вдруг увидя отворившуюся дверь и идущую к себе даму, очень удивился; а как она подошла к его кровати и мог он ее узнать, то говорил ей:

– Ах, ваше высочество! пристойно ли это, зачем вы в такое необыкновенное время приттить сюда изволили?

– К тебе, любезный милорд, – отвечала она ему, – и в самое лучшее время для доказательства непреодолимой моей к тебе любви.

– О боги! – сказал милорд, – какое это похабство; я думаю, ни одна подлая женщина такой наглости и бесстыдства сделать не может; я ваше высочество уверяю, что я нималой склонности к вам не имею и ни для чего любить вас не намерен, чего ради покорно прошу, извольте иттить в свою комнату, а меня оставьте в покое, – и, оборотясь на другую сторону, окутался в одеяло. Но она, не удовольствовавшись своим бесстыдством, зашла к нему с другой стороны кровати и, сдернув с него одеяло, легла подле его. Милорд, видя такое бесстыдное похабство, вскоча с постели, говорил: – Ежели вы не изволите сейчас отсюда выттить, то я принужден буду кричать, чтоб вас в таком безобразном виде от меня вывели, о чем к поношению вашей чести будет известно не только в здешнем доме, но и во всем городе.

Елена, видя свою неудачу, встав с постели, пошла вон, сказав притом с великим сердцем:

– Не думай ты, неблагодарный злодей, чтоб я тебе не отмстила за твое неудовольствие».

Чёрт знает что, и эту сучку звали Еленой. Бывают же такие совпадения.

Но совпадения на этом не кончились. Самый замызганный и обтрёпанный листок из вороха оказался титулом «истинной повести» – «Обольщённая Генриетта, или Торжество обмана над слабостью». Раскольников напрягся, отыскал ещё три ветхих странички того же формата, – сплошная сентиментальная дребедень.

«…И умереть у ног ваших… он ещё продолжал целуя мою руку и орошая её слезами… я сама себе изменила… трепет разлился по всей моей внутренности… Ах, Дезорм! говорила я ему, убойтесь промысла, стыдитесь восторжествовать над слабостию невинной и нещастной девицы,… казалось, тогда весь свет изчез предо мною… Вся внутренность моя была в движении… Но будет ли в тебе столько твердости духа, чтоб спокойно забавляться моею погибелию. – Генриетта! Душа моя со всеми чувствами тебе открыта, ты видишь что я без тебя жить не могу – ты видишь… Вижу, вскричала я бросаясь ему в объятья, вижу – теперь я вам внемлю, и ответствую с нежностию, но помни что клятвам твоим внимает небо – …Казалось течение крови остановилось в моих жилах… Холод распространился во всей моей внутренности… Едва я не потеряла чувства и памяти, видя из письма столь гордую и корыстолюбивую душу… Не думай сокрыться от тартара и вечной муки… Ужасно! или ты не воображаешь о смерти? так я вижу теперь все твои коварства. Насыщайся моим неблагополучием. Веселись своей победой. Ах! если б ты видел…»

Слава Богу, никаких отсылок к еврейской его пассии эта чушь не содержала, тем не менее впечатление, что какое-то кривое зеркало рассыпалось вместе с ним на осколки – и теперь хрустит на зубах и под ногами, – оно его не оставляло.

Алёна Ивановна вернулась крепко не в духе, что-то, видать, не вытанцевалось в ростовщичьем гешефте. Сходу дала выволочку сестре за грязь в конторе и приказала вымыть полы и вытрусить дорожки.

– Бестолочь, – сказала в сердцах. – Все кругом бестолочи. Облыжники и лиходеи. Тонут – топор сулят, вытащишь – топорища жаль. Рожь за просо подсунуть хотели, как будто просо – это ячмень! Я вас всех с решки вижу!