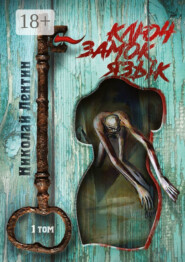

скачать книгу бесплатно

– А! Ему ещё и орехов купить… Тьфу, зараза в оба глаза! – накинулась она на кляксу вместо Раскольникова.

«Стихии суть органы вышних сил». Как-то надо эту суку к себе расположить. «Золото растягивательностью своею указывает на удивительные силы притяжения в Натуре». «Пришед в лета, удобные к рассуждению…» Попроситься в компаньоны? Угодничать, так по всем пунктам. «Спасительный ужас законов для обуздания преступников…». «Сие последствие превозмогающих чувствований». Наладить ей грамотную отчётность… «На самом деле госпожа совесть в рассуждении его вдовствовала». В гробу она видала такое товарищество на паях. Ты свой пай мне в норку пихай, вот что она скажет. «Сколь святы те народы, у коих полны все богами огороды». Хотя чем человек подозрительней, тем он доверчивей. Но при ней этот вонючий цербер, – загрызёт – не пикнешь… «Осуждённый природой на всегдашнее малодетство ума»…

А если раздобыть клок бумаги – хоть бы и книжную страничку использовать – написать на полях письмо в полицию – спасите, в такой-то квартире – какой нумер? – держат похищенного – и бросить за окно…

– А идёт оно всё косогором! – Хозяйка отбросила перо и зевнула с потягом. – Охо-хонюшки! Вот оно как достаётся – за одной копеечкой двадцать раз нагнёшься.

– Утомилась в трудах на благо отечеству?

– Аж спину ломит. Это тебе не ежа доить. Как вол пашу, как муха жужжу и едва концы с концами своо-охо! -жу.

– С таким браслетиком я бы недурно свёл концы с концами, – заметил Раскольников.

– Да рази ж он мой? – Алёна Ивановна стянула браслет с руки. – Во-первых, за него уже плачено. Фря не выкупила, значит, проценты мои плакали. Это два. В третьих – ищи теперь маклака, чтоб сироту не шибко обидел. А там одни мазурики. Взяли моду: расчёт после спурки! Как же, держи карман шире, а юбку на голову надень. Тьфу, жульё, выжиги, мошенники кругом. Честного человека увидешь мельком, да и то в зеркале, вот и воешь с волками на одной поляне.

Ведьма разволновалась не на шутку. Собирая свои дебеты-кредиты со стола, трясла счётами, стучала кулачком, квитки валились у неё из рук, в конце концов уронила вставочку под стол и долго под ним кряхтела.

– А фараоны! – вскричала она, выпрямившись с кровяным лицом. – Вот где обиралы! Знаешь, сколько я квартальному на слам кладу?!

Раскольников с усмешкой возразил, что Алёна Ивановна сама не без греха: она обманывает – её обманывают, вор у вора дубинку украл…

Процентщица возрадовалась.

– Кого обманывают – те самые главные обманщики и есть! Сами себя надувают! Доверился такой мазурику, тот его обобрал, как медведь малину, а почему? Потому что он прежде себя обманул, что в людях разбирается или что горазд дела обтяпывать. Остался голым – и что, поумнел? Как же – дальше себя обманывает, что это, мол, кара ему Господня за грехи или испыт такой судьбой положен… Таких только и давить, всё равно спасибо скажут.

Да тут целая философия, дивился Раскольников, ножа не просунуть. Натура монолитная, что в этическом отношении, что в эстетическом.

– Алёна Ивановна, оставь мне чернил и бумаги, кое-что записать хочу.

– Письмо кому?

– Нет, не письмо, мысли кое-какие, чтоб не забыть.

– Мысли у него! Откуда? В листочках вычитал? Чего ж записывать: забыл – посмотришь.

– По-твоему, все мысли из книжек. У меня и свои в голове водятся.

– Знаю твои мысли, все две штуки. «Алёна Ивановна сука», «обману и убегу», – это не мысли, а глупости, вроде чесотки. Таракан в ухо залезет – и то на мысль больше походит. Лизка, завтра картошки отвари, с бурой смешай и шарики раскидай, не то тараканы у нас скоро мебель вынесут. Вот мысль! – видал? И ты бы ходики починял – ничего бы в башке и не чесалось.

Хозяйка покачала гирьку у ходиков.

– Отстань ты со своими ходиками! – крикнул Раскольников. – Часы мои отдай, что тебе заложил!

– С каких таких коврижек? Я от тебя рубля не видала.

Раскольников резко поднялся с дивана. Орясина тут же выросла рядом под потолок.

– Ну, знаешь… После того, как я тут… у тебя…

– А, так мы продаём себя? Нет, скажи, студент, – приторговываешь собой по маленькой?

У Раскольникова свело зубы, горло, кулаки. Оборвать гирьку с ходиков и гвоздить кистенём по головам. Но цербер нависал, смердя луковым дыханием. Ведьма впала в обычное своё юродство.

– Чем тебя я огорчила, ты скажи-и, любезный мо-о-ой!.. Будет, не серчай. Уломал козу Егорка. Можешь не платить, я твои часики наверстаю. А процент из тебя сладеньким вы-ыпью-ю…

Назревали вечерние страстные ласки. Во взбешённом Раскольникове эротизма не осталось ни на скрупул, если и было желание, то в стиле Петрушки – прибить всех тварей. «Лучи раскаленных глаз его устремились на врага и, казалось, проницали его насквозь; исполинскою, жилистою рукой сжал он судорожно меч, грудь его поднялась, как разъяренный вал, и, издав какой-то глухой звук, опустилась». Он вновь вжался в угол дивана и спросил с тяжело давшимся добродушием:

– Давно хотел узнать, Алёна Ивановна: эту картину на буфете – её с тебя рисовали? Случай из твоей жизни?

Хозяйка обратилась к картине, будто впервые её видела, похмыкала и объяснила глупому студенту, что кабы с неё рисовали, она бы красивше легла. А картина про старину: муж с войны воротился к жене и отгоняет сыночка, потому как нечего подсматривать, как родители любятся. А почему сынок крылат и со стрелами? Сделали ему лук, чтобы гусей стрелять, а крылья привязали, чтоб гуси за своего приняли.

Исчерпывающе. Одним щелчком миф превратился в жанр. Раскольников начал было рассказывать про Марса – бога войны и Венеру – богиню… но вовремя осёкся. Упомянешь про любовь – от случки не отвертишься. Надо тянуть время другим сюжетом.

– А ты слыхала про такого Одиссея? О-дис-сей?

– Кто таков? Жидок?

– Грек.

– Тоже шельма. И чего он?

– Он однажды попал к одной царице… колдунье… вроде тебя. Она на острове жила…

– Ну-ка, ну-ка… – Ведьма присела к столу. – Страсть люблю сказки слушать.

Раскольников собирался рассказать только эпизод с Цирцеей – и вывести из него нравоучение в духе александровых реформ: «И рабство, павшее по манию царя!»; но прежде предстояло поведать, кто такой Одиссей и как его занесло на остров; пришлось отступить к осаде Трои, но и она требовала разъяснений; в конце концов начал ab ovo[39 - От яйца.] – с тяжбы богинь за яблоко Париса.

Вечер за окном созрел – поспел – и даже подгнил до сизых небесных переливов, мухи угомонились и расселись на потолке, Лизка принесла самовар, но Алёне Ивановне было не до чаю. Запалив свечу для пущей сказочности, она сидела, держась за щёки, и не сводила глаз с Раскольникова.

Гомер сразил её наповал. Про каждую богиню она спрашивала, красивей ли она или главней прочих, про каждого героя – оставил ли он дома жену с детушками или только стариков-родителей. Троянский конь привёл в восторг: она хлопала себя по бёдрам и приговаривала: – Ну, Оська, ну, парень, вот даёт!

У окна, прикорнув на стуле, всхрапывала идиотка. Раскольников смотрел на острое пламя свечи – наконечник огненного копья – и параллельно рассказу размышлял, что вот так же, при таком же освещении и Одиссей сидел перед Цирцеей и повествовал о своих злоключениях… Хотя тогда не свечи были, а масляные светильники. Но пламя-то одно и то же, от сотворения мира.

…И вот колдунья подсыпала в кушанье им волшебное зелье, и они, отведав угощения, превратились в свиней. И отогнали их в свинарник, бросили желудей и заперли их там. А Одиссей, узнав о несчастье, постигшем его спутников, выхватил меч и отправился их выручать…

Тут Раскольников закашлялся и, показав на горло, молвил сдавленным голосом:

– Всё, больше не могу… Остальное завтра.

Алёна Ивановна вся была в переживаниях. Долго она выплывала из пучин мифа, глядя на тающую свечу, потом изрекла:

– Знаю я греков… Один контрабандист, другой ренский погреб держит. Сам как бочка, вот-вот двойню родит. Брюхо большое, кишка тонкая. Куда им до Одиссея.

Для непотребства было поздно, выпили остывшего чаю и разошлись. Раскольников стряс тараканов с тюфяка, разделся и, пользуясь новым удобством своего спального шкафа, повесил одежду на гвоздь.

Шахеризадина хитрость нынче удалась, всё обошлось, – но обойдётся ли завтра? Возможно, ему удалось нащупать ахиллесову пяту стервы, дальше следует осторожно её приручать, оставляя в ней впечатление, что это она его одомашнивает. Задрёмывая, он успел подумать, что на эту тему тоже можно написать статью… «О благотворном влиянии классической литературы на старых потаскух»…

Глава VII. ПОЛИФЕМ

Не обошлось. Ни свет, ни заря румяная от нетерпенья хозяйка забила копытом возле чулана, первым делом пожаловавшись, что ей всю ночь свиньи снились. За кофием пришлось продолжить историю Одиссея. То, что Цирцея вернула его товарищам человечий образ, для Алёны Ивановны оказалось приятной неожиданностью, – она рассчитывала, что их съедят.

– Слава тебе, Господи! – осенилась она крестом. – Тоже ведь люди, хоть и греки.

Но в сущий восторг её привело то обстоятельство, что Одиссей задержался у колдуньи на целый год. Тут Раскольников дал маху: он повествовал как можно неторопливей, затягивая время, с эпической дотошностью отвлекаясь на множество подробностей, и забыл опустить эту неподходящую деталь, которая тут же была торжествующей хозяйкой введена в систему прецедентного права. Попытка Раскольникова подвести к правильной дидактике: вот, мол, поиграла и отпустила, наградила и помогла попутным ветром, – успеха не возымела. Алёна Ивановна гнула своё и с лёгкостью вывела на чистую воду и Раскольникова, и Гомера.

– Ишь, говоришь, ничего не было! Цельный год мясо жрали и вино пили, – как же! Ублажалась она с ним, за тем и не отпускала. У колдуний не забалуешь! – с важностью заключила она, не употребив оборот «у нас, колдуний» единственно из скромности. После чего внимание её перешло с истории на рапсода, купить её продолжением не получилось, уверениям в дурном самочувствии не вняла и потащила – плевать она хотела на его «noli me tangere!»[40 - Не трогай меня.] – под злобно-завистливым поглядом младшей сестры законную добычу в опочивальню.

Бог знает, вернее, чёрт, чем она его привораживала: добавляла ли зелье в питьё – но привкуса он не ощущал; могла и просто наговаривать на воду или сварганить другой сатирион; писала ли его имя на воске или протыкала его изображение иглой, как о том упомянуто у Овидия, – так или иначе, какой-то пакостный зверь поселился у него в паху и на призыв сладострастной стервы откликался с горячим подъёмом. Из «человека и гражданина» он сделался даже не субъектом пола, а его объектом, скорее сырьём, чем органом. Постельная барщина была оскорбительна, паскудна, фантастична, необходима и убийственна; с исследовательской точки зрения – которая единственно помогала отвлечься от посмертности происходящего – весь этот дикий эксперимент с утратой себя в разухабистой женственности вообще был бесценен. Попал – так запоминай. В воде надо плавать, по дну – ползать. И в ямку – бух! – приговаривала задорная плодожорка, раскидываясь под ним. И он проваливался в ведьмину ступу, в стерляжьи потроха, в бочку Данаид, в жертвенный потусторонний колодец, в горшочек из немецкой сказки, который никак не мог перестать варить кашу. Он был раб, настоящий раб, с ошейником, битый и клеймёный. Вот тебе, голубчик, Древний Рим, Светоний с Марциалом, Калигула и Нерон, оргии в термах, фаллический культ, мерзость лупанария, далеко ходить не надо, один шаг в подворотню со Средней Подъяческой, и престарелая Мессалина принимает тебя в буйные объятья на солнцепёке срамоты. Habeat jus! – вплоть до jus utendi et jus abutendi, и даже jus vitae et necisque[41 - Имеет право – право употребления и злоупотребления; право жизни и смерти.].

Он слишком хорошо помнил, что impudicitia in ingenio crimen est, in servo nesessitas[42 - Пассивный разврат – преступление для свободнорождённого и необходимость для раба.], но, подневольно теша оголтелое ведьмино распутство, утешал себя тем, что сохраняет мужское право превращать её в рабыню экстазов, в истерзанное стонущее животное. Nudum lex[43 - Голое право.] уравнивало их, даже делало его скоротечным повелителем сучьей природы, может, ещё и оттого его влекло в это ежедневное игрище плашмя. От такого изворота кабала делалась гуще и слаще, но тем сильнее тоска освобождения неустанным надсмотрщиком бичевала его у позорного столба собственной невменяемой плоти.

Такое постыдное ощущение себя игрушкой похоти, как выяснилось, не чуждо было и клятой его подруге. Всё своё лютое любострастие она относила на счёт «барыни», – так именовала она терзавший её орган непотребства, наделяя этот сундучок с блудодеяниями бесстыжим норовом и безответственным поведением. «Барыня велит», «барыня просют», «кланяйся барыне» – и тут же: – Ах, дрянь такая! Сука ненасытная! – костерила она бесноватую «барыню», выплывая из жалобного лепета, непременно сопровождавшего полуобморочные её экстазы. С «барыни» взятки были гладки, эта усатая воспалённая развесистая тварь продыху не давала ни Раскольникову, ни самой ведьме своими зверскими инстинктами и глотательными рефлексами.

Впрочем, у Алёны Ивановны любая часть сдобного тела оказывалась той же «барыней», всё в ней от мочки до пятки было равномерно падким, гораздым и пламенеющим, млело и льнуло, мучилось и обольщало. Удивительно, как существо столь поганое могло состоять из вещества столь приятного.

Зараза этой сатанинской смачности наползла на Раскольникова, накрыла его и ввергла в лихорадку с суточным оборотом: излившись днём, ночью он спал в конуре как убитый, а поутру мужское его устройство впадало в беспокойство предвкушения и затем, опалённое зноем ведьминой наготы, немедленно брало на караул. Отродясь не предполагал он в себе подобного автоматизма; ну да он много чего не предполагал.

Выжить, сохранить себя в этой страшной невыдуманной сказке можно было лишь ценой такой истовой натурализации – из тараканьей конуры на кухне в подмоклую конуру между ведьминых ляжек. Он уже до того пропитался густопсовым пряным духом кельи, что и позабыл, как его воротило от этой атмосферы. Он выжидал момент, выгадывал время, усыплял бдительность, входил в доверие, – должно же ему было повезти, он останется с радушной хозяюшкой наедине, без чудовищной сестрицы, и своего шанса не упустит. Надо было подыгрывать – с двоякой задачей: не возбуждать подозрений и для углублённого изучения подвернувшегося ему антропологического материала. Почти consolatio philosophie[44 - Утешение философией.], по образцу томившегося в темнице Боэция.

Слава Богу, Алёна Ивановна не была ему противна ни в осязании, ни в поведении, – насколько он мог отрешиться от связавшего их личного сюжета. Негодяйка, конечно, была полная и безоглядная, действовала с бесцеремонной наглостью самки-эксплуататорши. Но её самородная натура имела в себе органический артистизм, смешным и неожиданным образом являвший себя в непринуждённом обхождении. Жила играючи: вечно дурачилась, пересмешничала, то кудахтала, то мурлыкала, то улюлюкала, даже чашкам подзвякивала и самовар передразнивала, ситуации и реплики обыгрывала в лицах на разные голоса, чрезвычайно хлёстко выражалась и вообще собственное присутствие осуществляла на некотором ироническом отлёте, потешаясь сама над собой. Гуляющий по её жилушкам физиологический азарт требовал ежеминутной театральности, то придурошной, то самозабвенной. Растянув платок за плечами, шла она в пляс с топаньем и подвизгом, и налитые задором мяса её ходили ходуном. При этом исполняла обычно дурацкие куплеты из мещанского репертуара, что-нибудь про милёночка, который не мычит, не телится, представляя незамедлительно и глупого милёночка, и всю скотину, с которой он сравнивался. Наряду с этим знала уйму романсов, каких-то деревенских заплачек и причитаний, однажды даже растрогала Раскольникова жалобной песней калик перехожих, – «голь слепошарая», как она их назвала.

Ей ничего бы не стоило изъясняться одними цитатами – на каждый чих прибаутка, на всякий казус куплетик; зазорные поговорки, загадки с подковырками, срамные припевки так и сыпались из её хамского ротика. Если в народном творчестве не находилось подходящего оборотца, Алёна свет-Ивановна, не задумываясь, учреждала свой, что-нибудь вроде «стань передо мною, как хрен перед мандою». «Меж высоких грудей затерялося небогатое наше село», – задушевно напевала она, склонясь над пахом невольника. Всё, разумеется, сосредотачивалось вокруг «хотенчиков» и «череверебеньчиков». Существо без стыда, возраста и устали, половой прямотой не уступавшее автору «Что делать?». У такой махровой твари чувственность от чувствительности практически не отличались: любое воодушевление тут же переходило в плотоядную активность. Суккуб, натуральный суккуб, понимал Раскольников, и холодная судорога мужской обречённости обвивала хребет. О суккубах он читал только в материалах инквизиции, а вот поди ж ты, перед ним суккуб в полный рост, и не в переносном, а в прямом и основном смысле. Это попутно она была пожилой мещанкой с Подъяческой, процентщицей и прихожанкой, а на самом деле свирепым суккубом с оголтелыми чреслами и горячечным телом. Суккубы не умирают, думал он и в ужасе зарывался в её недра, в её вечный кошачий март, словно желая – если убить нельзя – зачерпнуть в ней толику бесовского бессмертия.

Смутить шальную бабу было невозможно, растрогать – запросто. Только что точила она слёзы над судьбой Пенелопы, – и, упреждая её порыв утешиться в объятьях сказителя, Раскольников сообщает ей, что сын Одиссея от Цирцеи, да-да, той цаци, которая людей в свиней превращает, случайно убил отца и женился – уже не случайно, а чтоб царство получить, – на его вдове Пенелопе. Возмущение перебивает в Алёне Ивановне похоть, она кроет почём зря подлых греков, а Раскольников рассказывает что-нибудь смешное из жизни богов и, ведя дело к обеду, живописует яства, подаваемые на Олимпе. Страшное на неё действовало магически. Слушая эпизод с Полифемом, она чуть ли не с головой спряталась под одеялом и выглядывала из-под него с тем же перепугом, какой был и в глазах несчастных эллинов, назначенных циклопом к ужину. «Так его, так, собаку страшную!» – закричала она в раже, когда Одиссей воткнул в единственный глаз циклопа заострённое бревно. – «Коли, Оська, милый, чтоб из затылка вышло!» Проделку Одиссея, который представился циклопу как Никто и тем самым лишил того возможности обвинения, она мусолила с восхищением несколько дней. «А его, значит, пытают: кто ж тебя так? А Полуфим: – Никто! Ловко! Оська, шельмец, с ним в карты не садись! Объехал дурня на баране! Ты вот, к примеру, кто? Да не Лизка надо отвечать! Ты Никто, и ноги в валенках!»

Раскольникову ничего не оставалось, как ждать своего барана, чтобы, спрятавшись под брюхом по примеру хитромудрого грека, ускользнуть от изуверской опеки; пока же пробавлялся баснями, которые его весьма выручали: по крайней мере, ведьма явственно смягчилась к нему. Щупая ему голову: – «И где это у тебя там всё понапихано?» – спрашивала она в изумлении. Не все её реакции он в состоянии был угадать. Так, истории Эдипа она внимала только до момента женитьбы того на своей матери. Это и то обстоятельство, что у них вдобавок родилось четверо детей, вызвало у неё живейшее отвращение. Весь день она ходила отплёвываясь, и заодно высчитывала, сколько лет должно быть Иокасте для таких женских подвигов. Вообще сама ведьма за новым не гналась; про того же «Полуфима» она прослушала несколько раз – и всякий раз всё с тем же содроганьем.

Положение его смягчилось, но переменой участи не пахло. От такого учёного раба кто ж откажется, досадовал он не без капельки бахвальства. Алёна Ивановна теперь предпочитала проводить время дома, совмещая поучительное с упоительным. Как-то раз сходила к заутрене и в знак особой милости принесла ему просвирку и свежую газету. Газете он обрадовался даже больше, но выяснилось тут же, что просто хозяйке потребовалось сверить с тиражом номера выигрышных билетов. Деньги к деньгам – хапуга выиграла сто рублей, приняв сей знак небесной милости со скромным достоинством любимой дщери Божьей. В газете, между прочим, Раскольников ознакомился с подробным описанием недавней бури в столице, – всё совпало с рассказом хозяйки: и перевёрнутые суда, и куча утопленников, даже про конопляное масло упомянуто – пятнадцать барок разбило… По настоянию ведьмы он прочитал ей вслух две страницы рекламных объявлений мелким набором, что позволило скоротать вечерок без выкликания кровавых античных теней из литературного Аида. Она живо откликалась на любое объявление, одобрительно угукая и на известие о продаже уксусного и дрожжевого заводов, – словно давно к ним приценивалась, и о выставленном на торги за долги имуществе почётного гражданина Псарёва, – как если бы она многажды этого Псарёва предупреждала, её интересовала и перестилка мостовой вдоль Фонтанки, и пропавшая сука породы «мышеловка», и искусственные зубы на каучуке от дантиста Вагенгейма, и то, что пиво Калинкинского завода идёт по 6 копеек бутылка, а с ящика скидка 15 копеек… Пуще всего, конечно, будоражили покойники: «вынутое всплывшее мёртвое тело, предавшееся сильной гнилости», висельник, который «за всеми оказанными ему пособиями умер», – наряду со скончавшимся «старцем Схимонахом Амфилогием, отроду ему было сто двадцать лет».

– Стой! – воскликнула она, прослушав слёзную мольбу доставить за вознаграждение «ушедшего с дачи генерала Вахтина попугая из породы Амазонов». – Не снегирика – попугая себе заведу! Говорящего! в пёрышках!

Раскольников швырнул газету и, отплёвываясь, по доброй воле забился в свою будку. Говорящий учёный попугай – это он и был. Безнадёжно бескрылый, непоправимо осквернённый, неумолчно лопочущий со страху, – попка-дурак. На Руси крепостное право отменили, а лично для него – ввели. Вольноотпущенником ему не бывать, остаётся мятеж: он надеялся устроить суматоху во время визита подходящих закладчиков – каких-нибудь солидных мужчин, которых Лизкой не запугаешь, или супружеской четы, пригрозящих ведьме полицией, – но, как на грех, Питер в жары словно вымер, никто не клевал на ростовщичий крючок. Заявился какой-то посетитель, судя по грубому голосу, из самых неотёсанных слоёв, но хозяйка в комнаты его не пустила, и он что-то долго ей объяснял в прихожей разбойничьим шепотом. И однажды пожаловала какая-то пугливая истерическая особа, со всхлипами о больных детях, завещании матери, жестоковыйном квартирном хозяине… Раскольников слушал эти жалобы из хозяйской спальни, рядом возвышался сопящий столб в виде дурынды, она не обращала на него внимания, – ну так и мух она выхватывала не глядя… Ведьма вернулась в келью, двумя пальцами держа белый кружевной платочек: – Обронить изволили-с! – И, понюхав, изрекла: – Благовонючий; будет чем муде утереть.

– Слушай, Алёна Ивановна, – сказал он ей напрямую в одном внематочном разговоре (после её причитаний, как у неё после него «всё по жилушкам полыхает»), – коли так припекает, позвала бы себе пожарника, он с радостью бы тебя тушил. И всю команду на помощь привёл бы.

– Пожарника позвать надо, с кишкой и бочкой, – согласилась ведьма. – Пущай он эту кишку в твой поганый рот запихает. А я не из таковских! Которым хоть бы пёс, лишь бы яйца нёс! Сдались мне эти сиволдаи – нос картошкой, хрен гармошкой. Вот коли ты в пожарники подашься, то вот те крест, не погнушаюсь.

И пустилась играть в пожарника с кишкой доступным ей способом.

Да я сам к тебе приходить буду, в который раз возопил Раскольников, почти веря своему обещанию. От таких слов потаскуха всегда чувствовала себя польщённой и не упустила случая пройтись по «задригам щипанным», которыми в её представлении были сверстницы Раскольникова, и выставить, насколько превосходит их зрелая «баба в теле», которая точно знает, «чего дружку милому надо». «И ты мне эти куплеты брось, Грамотей Иваныч!»

А действительно ли я бы к ней ходил, спросил он сам себя и ответил почти честно: платила бы – ходил. Да, к этой дряни, к этой стерве, месить эту сучью сдобу, крутить поросячьи ножки, хлебать бабью патоку… Раз в неделю, за десять рублей – да, похаживал бы. И чтоб угощала. И подарки делала. В императорском Риме это вообще проблемой не было, весь вопрос состоял в том, посещать ли знойную матрону или обслуживать заслуженного содомита, точнее, как их правильно чередовать.

Стыдоба была кромешная, и Раскольников был назначен к ней прибором для замера её обескураживающей беспросветности. Но: проституировал он подневольно, буквально под страхом смерти, это во-первых, а во-вторых, в старой менаде была такая женская манкость, такая подстрекательная сила эроса пёрла от её бесстыжего облика и необузданной повадки, что понятия совести, достоинства, чести и прочий этический реквизит осыпались кучкой рухляди, через которую он переступал, как через штаны, сбрасываемые на коврик перед её ложем. Он уже до того дошёл, что позволял себе прямо за столом залезть к ней под юбки, приглушённым голосом – чтоб Лизка не услышала – вопрошая: – Что, сука, неймётся? распирает? барыня пузыри пускает? – чтобы потом голая безумица лепетала взахлёб: – Да, я сука, твоя сука, миленький, только твоя…

Романтизму в нём после всех надругательств места не осталось, зато возник навык рассредоточенного поведения, поверхностного, даже точечного исполнения собственного присутствия. Делай что делаешь, и будь что будет, – но за этой логикой не было ни понурости, ни забитости, ни смирения, – только интерес совпадения с обстоятельствами, неожиданная лёгкость взаимной подгонки с ними, – политика, досель ему совершенно незнакомая, поскольку прежде он либо избегал неугодных обстоятельств, либо корёжил их под свои представления, итогом имея сплошной конфликт внутри себя и вокруг. Присущая ему специфическая рефлексия словно обрела новую, промытую оптику для наблюдений и экспериментов. Ведьма им пользовалась, а он её изучал, препарируя слой за слоем.

Картина мира у неё была строго гностическая. Бог есть уже хотя бы потому, что существует русский народ. Правда, добавляла она, как поглядишь на людишек, так сразу ясно, что и сатана есть. Прочие народы, разная немчура и эфиопы, это всё «дурь самосеянная». Особенный гнев её вызывали богомерзкие французы (которых она невзлюбила понаслышке). «Да они же лягушек едят! В темноте жрут, что ли. За такое топить сразу надо».

– Французы, может, их и едят, а русские с ними живут, – заметил на это её рассуждение Раскольников. – Иван-царевич нашёл жабу и женился на ней. Слышала такую сказку?

– Я-то слышала, а ты не дослушал. Жаба та в царевну превратилась.

– Что-то ты никак не превратишься, – неосторожно ответствовал Раскольников.

Но Алёна Ивановна пришла в восторг.

– Ква! – заверещала она. – Ква-ква-ква! – И врастопырку заскакала по Раскольникову, шлёпая мясами и слюнявя разинутым ртом.

Что и говорить, она сама была сказочным персонажем, демонической нелюдью из древнерусских легенд, хитроумно обосновавшейся в Петербурге под видом дюжинной мещанки. Рядом с ней Раскольников ощущал себя лишь наполовину, если не на четверть русским, каким-то карликом с большой головой, вздутой западной учёностью, на слабеньких подворачивающихся ножках. Ему не было доступа в те ухающие косматые народные глубины, в которых она была укоренена всей нечистой своей силой, играючи мешая стихии языческого мифа с перебродившим христианством. У него, как и у всех его образованных современников, была слабая корневая система, русская интеллигенция вырастала в цветочном горшке на слое наносной почвы толщиной кому в сто пятьдесят лет – считая от Петра, а для большинства – в полвека, от Пушкина. Чахлые ростки национального самосознания криво тянулись к тускло преломленному свету европейского культурного солнца и легко загибались без импортной идейной подпитки. И Раскольникову поневоле приходилось дивиться творческой мощи народного духа в лице своей истязательницы, с её не ведавшим затруднений бесшабашным характером и всесторонней эротикой воображения.

Если бы ему поступило задание от геральдической комиссии – составить герб для Алёны Ивановны, то он, разбросав по полям фаллосы и империалы, на девизной ленте написал бы одно слово: «Запросто»; а как по латыни – вопрос, ни facilis, ни simpliciter далеко не выражают беспардонное русское понятие. Поучительная, непринуждённая и целеустремлённая тварь, верная залихватской этике собственного варианта категорического императива: относись ко мне так, как я хочу, чтоб ко мне относились. Ничего рыхлого – ни в отношении телесном, ни в характере и устремлениях – в ней не было.

Что касается движущих сил мироздания, она придерживалась орфической концепции мистического эроса. Незнакомство с теорией страстного влечения Фурье помогло простой русской бабе усовершенствовать её трудами личного опыта. По её мнению, гонимые такой страстью мужчины вечно ищут женщин, которые не могут без них обойтись. На самом же деле человек ищет не того, кто ему нравится, а с кем он нравится сам себе. Беда, понимал Раскольников, шалая купидонша очень с ним себе нравится, что делает его положение совершенно безвыходным. Занюханная его каморка была сколочена не просто в ведьмином логове – на самом дне колодца судьбы, ниже низкого, – и колодец всё углублялялся и углублялся, так что уже всю Подъяческую и Питер целиком всосало в это жерло, весь белый свет оползнем съезжал туда же – и сходился клином в бесконечном самочьем шурфе окаянной бестии, – который строптивый холоп призван был разрабатывать, учась при этом ещё и получать удовольствие от самого себя.

Раскольникову любопытно стало ковырнуть ростовщичью натуру вопросом о деньгах: разве не они истинная страсть? за деньги душу закладывают. Нетушки, деньги состоят на службе того же всеобщего сладострастия, – просто то, чего нельзя добиться по естеству, приходится покупать. «За денежки и сам оденешься, и кого хочешь разденешь».

Любви без плотских утех она напрочь не признавала. «Здрасьте вам на все копыта. Это как по картинке обедать». Женщин, сторонящихся противоположного пола, считала гнусными притворщицами: «всё одно с огурцом живут», – и держать их надлежит не в монастыре, а сразу в жёлтом доме.

Как-то раз Раскольников поведал ей историю Робинзона Крузо – кратко и без назиданий, которых там отыскать для неё было мудрено, единственно с целью отвлечь её настырный эрос от полноты воплощения. «Двадцать восемь лет один, на острову и без бабы? – возмутилась она. – Ни в жизнь не поверю». Однако основы её миропонимания были восстановлены, когда она узнала, что помимо попугая и Пятницы Робинзон приручил ешё и козу. «На безбабье и коза царевна. Мимо нашего хутора башкирцы гурты гоняли, так для них всё едино – что коза, что овца, что княжна Шувалова».

Из этого разговора Раскольников уяснил две вещи: что детство её прошло в одной из степных губерний и что ни в коем случае не надо пересказывать ей Апулея, – сюжет с ослом, соблазнённым женщиной, только распалит ее на новые половые бесчинства.

Вообще при всей склонности хозяйки поточить лясы с милёночком от двух тем она решительно уклонялась: от биографических подробностей и от ссудной своей коммерции, выжимательного ремесла. По прикидке Раскольникова выходило, что она даже старше его матери. Прискорбный этот факт смущал его до тех пор, пока он философски не нейтрализовал его, отделив функционал от темпоральности, как блуд от морали. У ведьмы на такой случай имелся под рукой кладезь народной мудрости: « penis и vulva всегда ровесники» – если облагородить прямоту латынью.

В пятидесятых широтах тоже есть жизнь, и ещё какая. Или лучше так: шторм занёс его утлый чёлн в неведомые широты и выбросил странника на знойный берег первобытных страстей… Вам бы романы писать, Родион Романович. Были, разумеется, неизбежные возрастные детали, которым он предпочёл бы их отсутствие. Синие венки в подколенном сгибе, складки на шее, сборки морщинок у глаз. Особенно ей не шло, когда она усаживалась на него верхом, пуская похоть вскачь по спазмам бездорожья: тогда он закрывал глаза, чтобы не видеть склонённого над ним лица, – оно отставало от костей и свисало чужой рыхлой маской. Или просил задёрнуть шторы, и когда она голая шла к окну, и круглые ягодицы гуляли ходуном… Он поневоле не сводил глаз с её ладной фигуры, узких щиколоток, дуги плеч и особенно – с удивительного перелива тонкой талии в пышные бёдра… с двумя ямочками на крестце… И при виде этого срамного кувшинчика пакостный магнетизм охватывал Раскольникова липкими щупальцами, превращая в собственную присоску… и всё в нём восставало самым пасхальным образом.

Сколько же можно, шептал он, сбиваясь со счёта её оргазмов. Бутоны женского исступления вспухали и лопались на бесконечном фаллическом стебле. Собственно, она вся была сплошным оргазмом, и не только в постели, живя от одного упоения к другому. Пусть мил-друг считает, коли приспичило, а её дело – мотаться всем своим алчным предназначением, скручивая в жгут простыни, стенать, вспухать всеми губами, лепетать соколику про любовь до гроба и кропить соком хлюпающей матки их тело-сложение, – её и соколика, а может быть, не только их, может, кто-то ещё, большой и парящий, тоже наслаждается этими вспышками, слизывает с укарауленной случки пряную испарину…

Священный огонь её срамоприимных чресел рождал в Раскольникове вместе с ответной вспышкой трепет ненависти и изумление обречённости. Это дьяволово отродье было пусть и карикатурной, но несомненной инкарнацией самой Венеры, Анадиомены и Каллипиги, Пенорождённой и Прекраснозадой, и, конечно, Пандемос – общедоступной, готовой всегда расточать ласки воинам, кузнецам, зверям и растениям. И студентам. Гордись, темнота ниверситетская, ты еси избранник космического Эроса, лупи эту вечную женственность, Ewig-Weibliche, елдой по стонущей наковальне, твой член – только выворотка её влагалища, соединение их – метафизический долг, лишь так претворяется ущербное наше существо в блаженную полноту, настолько абсолютную, что она сама себе есть предназначение, воздаяние и проклятье. Если naturalia non sunt turpia[45 - Естественное не безобразно.], то сверхъестественное – богоугодно.

В этом отношении ведьма вполне была вровень с судьбою, понимая своё жуткое дарование как священный долг и исполняя его со жреческой истовостью. Дело не просто в разнузданной «барыне», сам по себе сучий потрох во взбитом соусе ничего не значит и даже отвратителен, – тут подымай выше, тут именно служение святыне, потому лишение себя плотских утех в её понятии было кощунством, оскорбляло вселенский замысел, являемый в ее особе к вящей славе. Смолоду прельстясь своей женской приманчивостью, она воспринимала мужской пол как своих прихожан, верную паству, как паломников к райской благодати её чудес. Плотский её организм топографически был уподоблен разумно устроенному монастырю: вот купола, вот паперть, вот святой источник, неиссякаемый ключ, вокруг – монастырские угодья, – молись, священнодействуй, возделывай, пресуществляйся, возносись, бей поклоны, утопай в таинстве и окаянстве, греши и кайся, греши и кайся под незаходящим солнцем блаженного непотребства.

С богом она была накоротке, такая взаимная простота свойских отношений открывала ей возможность всё своё существование, вплоть до любой придури, считать родом священнодействия. Вот лежит она, справив удовольствие, на смятых простынях, одна пышная ножка воздета по ковру, как бы попирая настенную клумбу, другая закинута на милёночка. А милёночек и рассказывает, и рассуждает, и всяко разно интересничает, и она внимает ему и слухом, и зрением, и коралловым гротом цвета голубиных лапок… – а потом заводит на церковный распев страстной тропарь: – Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом!.. – и наглядно даёт понять, какая именно плоть должна стоять.

Древние мудрецы объединяли беспредельное и необъятное в соотносительную пару. Алёна Ивановна представляла из себя натурфилософски нечто вполне объятное, но совершенно беспредельное в эротическом устремлении. Воистину правду глаголил слепец Тиресий, которому боги позволили побыть и в мужском теле, и в женском: наслаждение в соитии у женщин сильнее мужского в девять раз. Ведьма, узнав о такой пропорции, закаялась превращаться: «На кой надо рубль на гривенник менять. И без того знаю, чем ваш брат дышит». Но, прикинув и выспросив, точно ли для такой метаморфозы достаточно ударить спаривающихся змей, размечталась, что не помешало бы «стать добрым молодцем на месячишко, поубивать кой-кого и обратно. Лизка! По весне пойдём гадюк искать!»

Раскольникову приходилось признать, что до Алёны Ивановны он женщин-то и не знал, как со стороны физиологической, так со стороны психики. (Из такого утверждения напрашивалось предположение – что настоящая женщина должна быть ведьмой.) Варвара и Генриетта в подметки ей не годились: по табели о рангах в империи блуда она была генерал-аншеф, а они – заурядными прапорщицами. В интиме с Варварой было что-то поросячье, казалось, вот-вот побежит она, повизгивая, на копытцах. И копчик прорастёт хвостиком. Что касается Генриетты, то он всегда ощущал некоторый однополый оттенок в их отношениях, словно она немножко притворялась женщиной. Ей проще было вести себя как «свой брат», – иногда отрабатывая постельный оброк. Она и по конституции была чересчур сходна с Раскольниковым – тоже черноволосая, худая, узкая, плоская, с символической грудью и приблизительным задом. Лёжа на ней, он стучал об её колени своими; и лобок был костистый, не подковкой, а скобкой с твёрдыми углами.

В ведьме он утопал. Принципиально иная особь, полной своей противоположностью достраивающая его до самого себя. Что-то вроде патрицы с матрицей, если привлечь типографскую ассоциацию. В полушариях её роскошного зада таилось не меньше влекущей силы, чем в магдебургских. Уже прикосновение к ней будоражило в нём всех зверей и ангелов. Так ведь и шкурка у неё была волшебная, особенно на бёдрах, коленях, плечах, груди… да всюду, сравнимая с гладкой внутренностью морской раковины, отполированной водой. Удивительное свойство: под кожей гуляло пламя, а пальцы скользили по ней, испытывая ощущение прохлады. Вот какую кожу поэты именуют «атласной». В детстве у Раскольникова была атласная розовая рубашечка, в ней его выводили к гостям, ставили на стул, и он читал им из Жуковского: «Там Котик усатый по садику бродит, а Козлик рогатый за Котиком ходит. И лапочкой Котик помадит свой ротик, а Козлик седою трясёт бородою». – Помнится, его очень удивляло, что Жуковский сочиняет не про жуков, стрекоз и бабочек, а про кота и козла, – какое он имеет к ним отношение? Потом жизнь переломилась, они переехали в скрипучий дом в Ельце, а из рубашонки матушка сшила чехол на диванную подушку. И ей много лет прикрывали дыру в обивке, прожжённую свечой, которую юный Родион уронил, читая лёжа на диване… Мда.

При огромном преимуществе в возрасте предшественницы далеко уступали Алёне Ивановне в страстности и сладости, течке и ласковости. В недрах её бушевала свирепая неукротимая космогония, над которой и олимпийские боги не властны: ею всё содеяно, ею же пожрётся. Там миры выворачивались диким мясом, лопались звёзды, как глазные яблоки, истошная кровь, шипя и брызгаясь, запекалась на топлёном ангельском сале. Экстазы цеплялись за обмороки, обмороки за спазмы, и в этом кольце распалённая лиходейка сама плавилась и плавила всё кругом.

Вот она, только что изнурялась в жгучей припадочной сцепке, рычала в подушку, запускала когти в спину соколику, потом лежала бездыханная и опалённая, ресницей не в силах шевельнуть, – и уже воскресла, опять тугая и прохладная, уселась напротив, привалясь к кроватной спинке, развесила вымя, развалила щедрые ляжки, выставив напоказ запенившиеся створки вульвы. «Ох, раком настоялась, козой набле-я-лась, мандой нашлёпала-ась…». А сама уже пальчиком постукивает по розовому, как кошачий язычок, секелю, так она именовала свой похотник, крошечный хохолок, через который можно было вогнать её в безумие, не сравнить с вялым лоскутом лошадиного клитора Генриетты. Не говоря о запахе. Жидовочка пахла сапожным клеем и железной окалиной, полунемочка – конопляным семенем и обмочившимся козлёнком, а из ведьминой промоины веяло свежо и душисто, так пахнет на рынке в рыбном ряду весной, когда корюшка косяками идёт в Неву, и сверкающие груды её красуются на прилавках; а внизу под прилавками драные плешивые коты с мордами в чешуе, давясь, заглатывают рыбью требуху… О чём это я, подумал Раскольников.

Он столь же бесстыже лежал перед ней, тараня её расщелину уже только взглядом, ясно сознавая, что у сути бытия и не может быть иного воплощения. Истина была двуспальна, непроглядна, идиотична, залита сопливым перламутром. Она походила на гнездо и на птенца в нём – с клювом, разинутым поперёк себя шире. И на заплаканный глаз. Глаз циклопа нынче обрыдался. Стон вдруг вырвался из его губ, груди, из всей подноготной обречённости. Глаз циклопа! Вот кто Полифем! Женщина и есть чудовище с одним-единственным беспощадным глазом. А мужчина раз за разом вгоняет в него заострённое обугленное бревно, надеясь в её краткой слепоте спастись от собственной погибельности.

Поли-фем, женщина как множество, такая греко-латинская химера. Разумеется, корень совершенно иной, «фем» от «фам», знаменитый. Но народная этимология куда точнее, – бесконечная женственность, вечно голодная, прицельно щурящаяся. Жаль, что такую теорию нельзя опубликовать. А ведь она справедлива! Видимо, самым верным мыслям не положено быть высказанным. Вот сейчас Полифем проморгается, облизнётся – и утянет его под своё бельмо в кровожадную давильню…