Полная версия:

Михаил Горбачев: «Главное – начать»

Так будущий политик набирался ценного опыта. «Не все гладко получалось с комсомольскими коллегами. Мой университетский багаж давал определенные преимущества, и, когда возникали споры по общим проблемам, я по студенческой привычке ввязывался… И вот однажды на совещании аппарата крайкома комсомола мне бросили упрек, что я „злоупотребляю“ университетским образованием. Потом в узком кругу сказали: „Знаешь, Миша, мы тебя любим, уважаем и за знания, и за человеческие качества, но многие ребята в аппарате обижаются, когда в споре выглядят как бы неучами или хуже того – дураками“».

Всего несколькими годами раньше по чьему-нибудь доносу карьера, если не жизнь, будущего президента на этом бы и оборвалась. Но наступил 1956 год, в феврале которого Хрущев выступил с секретным докладом о развенчании культа личности. Горбачева ознакомили с закрытым письмом ЦК и отправили в один из районов края: «Секретарь райкома по идеологии, узнав о моей миссии, выразил искреннее сочувствие. Во всяком случае, сам находился в полнейшем смятении и абсолютно не знал, что делать. „Откровенно скажу тебе, – заметил он, – народ осуждения „культа личности“ не принимает“. Он, как я понял, считал, что меня просто „подставили“».

Так оно и было, конечно. 25-летнего комсомольского аппаратчика без опыта отправили с дурной вестью к колхозникам, чаще всего превосходившим его по возрасту. Но среди опытных партийцев никто не понимал, что и как говорить. Да и боязно. Тут пригодился именно такой человек: с университетским значком, язык подвешен, в меру простодушен, а если что не так скажет или политика партии вдруг развернется, пусть и сломает свою чересчур образованную голову.

Прошло три года с тех пор, как Горбачев всю ночь простоял в очереди к гробу вождя, но, с учетом биографий как собственной, так и Раисы (ее дед – алтайский крестьянин был расстрелян), он был готов принять решения ХХ съезда и популяризовал их по деревням, обращаясь, вероятно, и к примерам собственных дедов. И ничего, справился, даже не поколотили.

Отношение колхозников к Горбачеву, который устраивал политинформации дояркам, больше всего после утренней дойки хотевшим спать, мы попробуем объяснить с помощью концепта «перформативного сдвига», предложенного Алексеем Юрчаком в книге «Это было навсегда, пока не кончилось». По мысли Юрчака, после смерти Сталина политический дискурс утратил прежний содержательный смысл, и на первый план стало выходить не содержание, а форма, именно перформатив как вовлечение в некий обряд. Юрчак замечает, что такие «перформативные мероприятия» – политинформации, голосования с заранее известным результатом или «ленинские субботники» – не были полностью бессмысленными: они формировали некую общность «своих» или «своей публики» – того круга лиц, в котором некое – и не так важно, какое именно! – обращение воспринималось как адресованное ему.

Эта фотография в Фонде описана как «курсы пропагандистов». Горбачев только что пришел на работу в комсомол, но уже видно, что он «заводила» (седьмой слева во втором ряду сверху)

Осень 1955

[Архив Горбачев-Фонда]

Дояркам был понятен ритуал и мера его условности: молодой симпатичный комсомольский (позже – партийный) функционер, произнося определенный текст, просто исполнял свою роль, как и они исполняли свою. Если бы он выкинул что-то совсем неожиданное от себя, а не в рамках райкомовских инструкций, то сразу перестал бы быть «своим», и его бы освистали, побили или сдали в КГБ. А в рамках ритуала и формы он мог, напротив, даже сообщить что-то новое, например, что «оказался наш отец не отцом, а сукою» (это из песни Галича, так юный агитатор формулировать, разумеется, не мог, но по смыслу именно это он и доносил до своей публики).

Пользуясь тем, что он такой же, как все, свой имеет право быть немного не таким (вспоминаем тещиного «еврея»). «Чужой» – вообще непонятен, как и механизм коммуникации с ним. А этот понятен, предсказуем и с позиций своего может слегка выходить за рамки. Он интересней, чем тот, кто просто долдонит и ни за какие рамки не выходит – тот скучен, а если уж совсем формален и пересушен, становится «бюрократом», «начетчиком» и перестает быть своим.

Вот этот фокус: оставаться своим, но в рамках «перформативного сдвига» вроде бы теми же самыми словами протаскивать что-то новое – удавался Горбачеву чрезвычайно хорошо. Обкатав его на колхозниках, он спустя 30 лет будет действовать таким же образом и в рамках Политбюро (мы это покажем в последующих главах). Хотя, постоянно раздвигая рамки дискурса, он, конечно, шел и на определенный риск, так как в любой аудитории своей публики мог сидеть стукач, умевший представить это дело в докладной как антисоветчину.

«Перформативный сдвиг» Юрчака любопытным образом перекликается с гипотезой Ролана Барта о смерти автора (она будет подробнее рассмотрена в главе 24): автор делает вид, что его тут нет, есть только безликий дискурс, а он тут не только есть, но и толкает что-то свое. Однако впоследствии мы увидим, что эта игра не могла проходить безнаказанно: в какой-то момент, когда пришло время сказать что-то радикально новое, «автор» Горбачев в самом деле оказался в некотором смысле «мертв» и нем – полностью поглощен привычным дискурсом, а для радикально нового у него не оказалось нужных слов.

А пока Хрущев едва не был свергнут за антисталинскую кампанию коллегами по ЦК в 1957 году, и, если бы так случилось, Горбачеву скорее всего тоже пришлось бы искать другую работу. Но Хрущев продержался до 1964 года, партия провела в 1961-м и ХХII съезд, на котором несколько скорректировала свою линию, но в целом отношение к Сталину не изменила.

Совпав, таким образом, с партийной линией и проявив себя умелым агитатором, Горбачев получил первое повышение уже через год, став в сентябре 1956-го первым секретарем городского комитета ВЛКСМ. В 1958 году без видимого усилия он стал вторым секретарем крайкома комсомола, а в 1961-м – первым. Опираясь на опыт поездок по краю, здесь он начал с создания дискуссионного клуба. Стартовали с вроде бы безобидной темы: «Поговорим о вкусах». Но и тут дискуссия пошла так, что сразу же в крайком КПСС полетели доносы. Однако дискуссии продолжились – оттепель! – и это, пусть и в очень ограниченных пределах, был его первый опыт гласности.

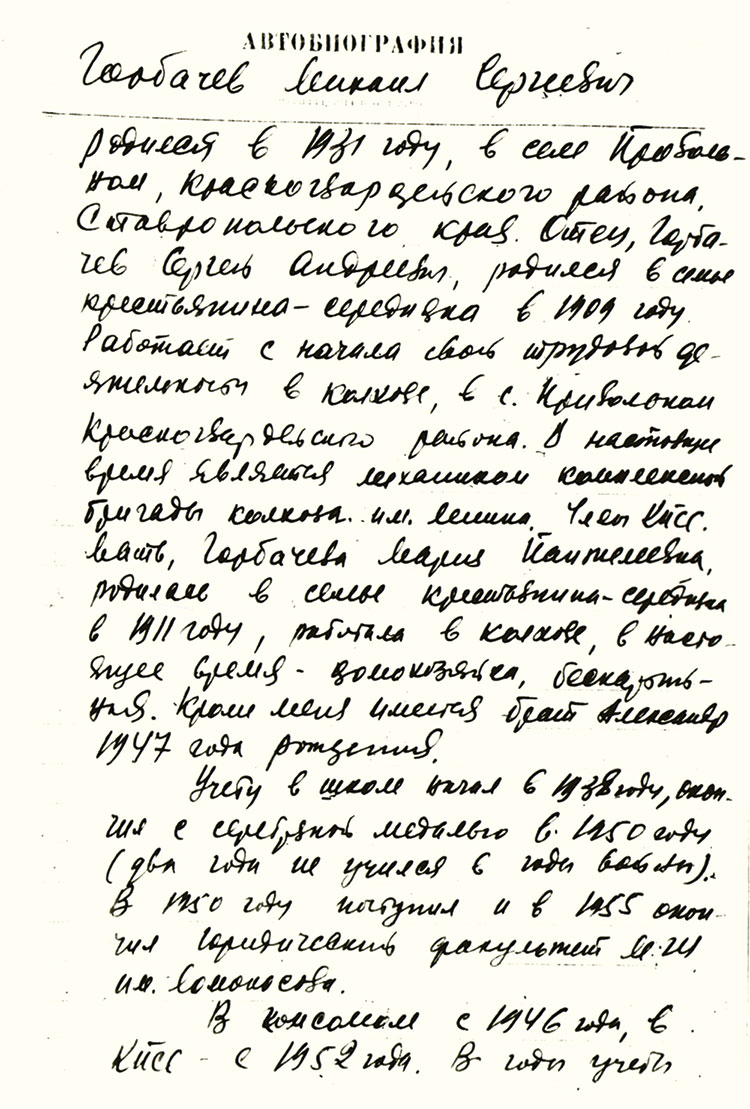

Автобиография, написанная рукой Горбачева, для поступления в Сельскохозяйственный институт

1961

[Архив Горбачев-Фонда]

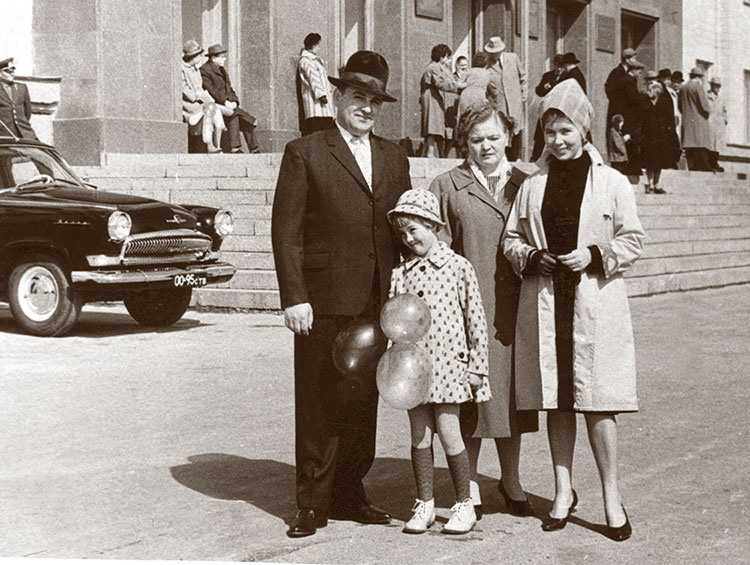

Обычная советская семья Горбачевых после демонстрации

1 мая 1964

[Архив Горбачев-Фонда]

Кипя энергией, он всякий раз делал немного больше и чуть лучше, чем другие, хотя не пренебрегал и показухой. Кто-то, несомненно, считал его выскочкой и ставил подножки, но ему, вероятно, везло с начальством – старался-то он не для себя. Никакую политическую карьеру Горбачев в то время, конечно, не делал – она делалась сама собой по советскому принципу «инициатива наказуема».

В марте 1962 года Горбачев возглавил сельский крайком КПСС (это был период разделения сельских и промышленных парторганизаций), много ездил по краю, встречался с председателями колхозов, кого-то хвалил, кого-то, наоборот, требовал снять. Пропагандировал дурацкую затею с массовым разведением уток, которые все загадили и передохли, так как мощностей по переработке их мяса в крае не было. Зато в этот период Горбачев приобрел важные социальные связи: он был накоротке со всем партийно-хозяйственным активом края.

Проработав какое-то время заведующим отделом партийных органов вновь объединенного крайкома КПСС (работа с кадрами также давала ему немалые преимущества в плане укрепления связей), в 1966 году он был избран первым секретарем Ставропольского горкома. Эта должность с номенклатурной точки зрения была ниже, чем предыдущая, но как будто открывала простор для самостоятельной фактически хозяйственной работы – в качестве своих заслуг Горбачев вспоминает асфальтирование улиц, строительство Дома книги и цирка и запуск в Ставрополе линии троллейбуса.

Среди тех характеристик, которые давали Горбачеву работавшие с ним в этот период коллеги, чаще всего встречается такая: «эрудированный». Для сегодняшнего слуха это странное слово, но в советских характеристиках оно встречалось часто – так по-партийному отзывались о тех, о ком не хотели говорить плохо, но и опасались говорить хорошо. Хотя здесь на характеристику Горбачева накладывается задним числом, конечно, и неоднозначное отношение к его реформам.

Что из этого можно взять для будущего музея Горбачева? Если не притягивать за уши, ничего: того персонажа, которого мы привыкли узнавать под этим именем, в Ставрополе еще не было. Он проклюнется только спустя еще несколько лет и не здесь, а скорее на курортах Кавказских Минеральных Вод.

Глава 5

Старт партийной карьеры (1968–1970)

Кризис среднего возраста

В 1960–1964 годах Ставропольский крайком КПСС возглавлял Федор Кулаков, более всего интересовавшийся сельским хозяйством, но также водкой и бабами. Однажды, пока Горбачев был в командировке, он подкатывал и к Раисе Максимовне, о чем та тут же рассказала мужу.

Горбачев наехал на Кулакова, но тот отшутился, и отношения у них складывались хорошие, хотя Горбачев выпадал из общего ряда его окружения: неохотно участвовал в пьянках, всегда старался вернуться ночевать домой, не поддерживал традиционных для аппаратной среды разговоров «о бабах».

Кулаков не только участвовал в заговоре, закончившемся отставкой Хрущева в 1964 году, но и предоставлял заговорщикам для сверки их планов один из санаториев Минеральных Вод. В результате в 1964 году он ушел на повышение заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС, а на его место в Ставрополь фактически в ссылку был назначен Леонид Ефремов – напротив, горячий сторонник Хрущева, переведенный из более перспективного Горьковского обкома. После индустриального Горького (ныне Нижний Новгород) Ефремов плохо приживался в Ставрополе и Горбачева тоже невзлюбил.

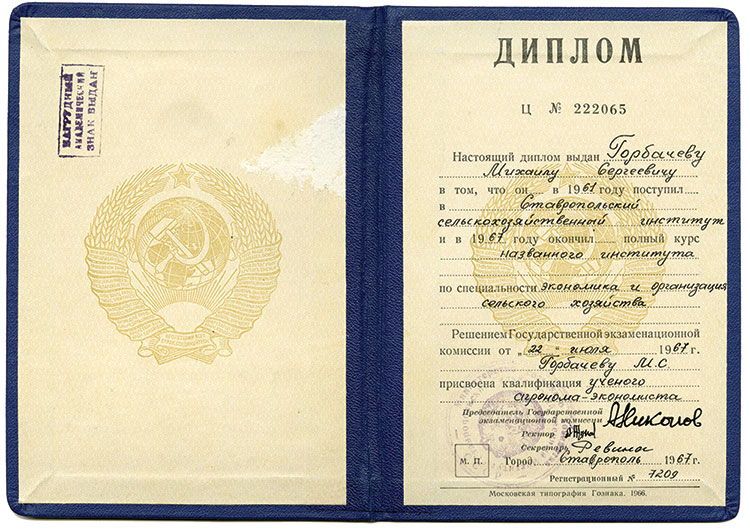

Судя по архивам Ставропольского обкома, Горбачев в этот период на партийных собраниях выступал без энтузиазма. Он стал ощущать жесткие ограничения инициативы и невозможность на местном уровне что-то улучшить без реформ в социалистической системе хозяйствования в целом. Рычаги для такой реформы находились в Москве, о реформе заговаривал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, но его инициатива в 60-е годы выдохлась, не получив продолжения. Дальше цирка у Горбачева дело не пошло, а Раиса Максимовна в 1967 году, по сути, обогнала мужа, став первым в Ставрополе кандидатом философских наук. Сам он к этому времени получал второе высшее экономическое образование в том же Сельскохозяйственном институте, где преподавала жена, причем, как отмечают те, кто учился с ним вместе, был единственным, кто сдавал все экзамены без дураков («как дурак» – должны были сказать в то время).

Раиса Горбачева обычно хорошо получалась на фотографиях, но чаще они статичны. А эта, пусть и неважная по качеству – схватила ее в движении, может быть, в танце. Вот по таким женщинам мужчины 60-х и сходили с ума

[Архив Горбачев-Фонда]

Горбачев со своим шефом и покровителем – первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Федором Кулаковым. Женщина на втором плане, возможно, Алла Меренкова (о ней ниже)

[Архив Горбачев-Фонда]

Диплом об окончании Горбачевым Ставропольского сельскохозяйственного института

1967

[Архив Горбачев-Фонда]

На этом фоне в гости к Горбачеву в 1967 году заехал университетский друг Зденек Млынарж. Он прилетал в Москву в Институт государства и права Академии наук с докладом, в котором убеждал советских коллег в необходимости расширения – для начала хотя бы в Чехословакии – свободы слова, политического плюрализма, местного самоуправления, то есть, если кратко, установления «социализма с человеческим лицом». В коридоре красивейшего особняка на Знаменке (спустя 14 лет я учился там в заочной аспирантуре) к Млынаржу, конечно, подходили самые смелые ученые-юристы, чтобы сказать, какие чехи молодцы. Но это на ушко, а в зале после его выступления воцарилось молчание, и чей-то тайный доклад о его докладе, несомненно, ушел в ЦК и в КГБ.

В Ставрополе Млынарж остановился в двухкомнатной квартире друга, которую счел весьма скромной, и, конечно, делился с ним своими мыслями, но не в квартире, а на прогулках по окрестным холмам. «Мне кажется, он прекрасно понял все, о чем я ему говорил», – расскажет Млынарж в одном из позднейших интервью. Но друг Михаил ответил: «То, что в Чехословакии может сработать, в Советском Союзе не получится».

Менее чем через год, в январе 1968-го, в Чехословакии начнется недолгая Пражская весна: после смены руководства ЦК КПЧ будет существенно ослаблена цензура, начнутся реабилитация жертв политических репрессий и создание многопартийной системы, федерализация, расширение прав предприятий и трудовых коллективов. Брежневское Политбюро увидит в этом «ползучую контрреволюцию», и в ночь на 21 августа в Прагу будут введены танки. В результате столкновений погибнут 11 советских военных и 108 чехов и словаков, а ранено будет более 500 человек.

Млынарж, принимавший в этих событиях непосредственное участие, в 1970 году будет исключен из партии, а после подписания диссидентской «Хартии-77», одним из авторов которой он стал наряду с будущим президентом Чехии Вацлавом Гавелом, будет вынужден эмигрировать в Австрию. В следующий раз с Горбачевым они встретятся в 1990-м, а в 1997 году тот приедет уже на похороны друга.

«Что такое 68 год с точки зрения 1988-го? – напишет Горбачев в книге „Жизнь и реформы“. – Это как раз и есть те 20 лет, на которые запоздала перестройка».

Между тем в СССР, где против ввода войск в Прагу рискнули открыто выступить лишь семеро диссидентов, вышедших на Красную площадь и отправленных за это в лагеря и психушки, Пражская весна обернулась свертыванием остатков хрущевской оттепели. Преследование инакомыслия приобрело совсем иной размах, все заговорили шепотом – наступила эра брежневского застоя – совсем другой хронотоп.

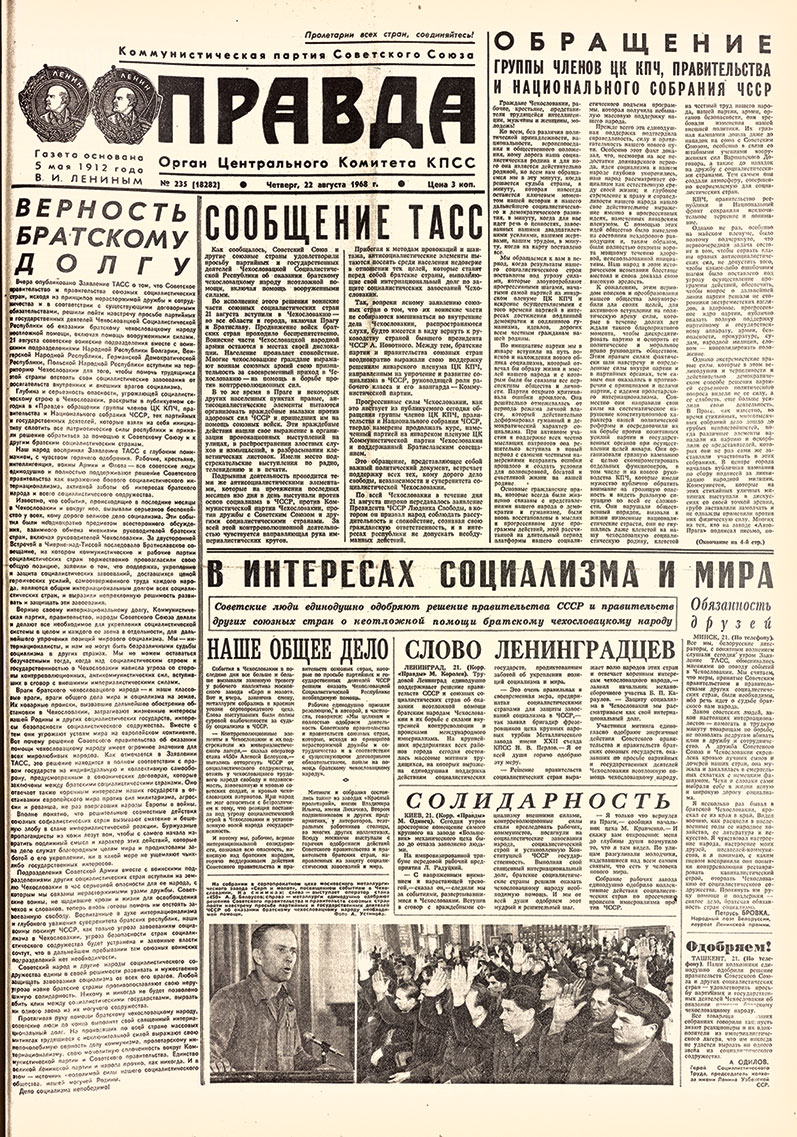

Газета «Правда» с официальной реакцией руководства СССР на события в Чехословакии

22 августа 1968

[РГАСПИ]

Недавний визит Млынаржа делал дальнейшую партийную карьеру Горбачева проблематичной. К тому же он не утерпел и в 1968-м отправил своему другу письмо, которого тот не получил. Горбачев не уточняет, что было в письме, но отмечает в мемуарах, что некоторое время спустя глава краевого управления КГБ намекал ему на него. С точки зрения шефа чекистов, Горбачев, который стал к тому времени вторым или даже уже первым секретарем крайкома, должен был оценить его спасительную услугу: вероятно, письмо Горбачева Млынаржу легло на стол шефу КГБ Андропову с сопроводительной запиской о том, что советский партиец не поддался искушению ревизионизмом.

Однако в 1968 году Горбачев решил завязать с партийной карьерой и вслед за женой «эмигрировать» в науку, где уровень относительной свободы был намного больше. Он сдал кандидатские экзамены, выбрал тему и стал собирать материал для диссертации. Он уже обдумывал заявление Ефремову об увольнении, но тот неожиданно вызвал его, был мрачен и велел ехать в Москву к бывшему «первому» – Федору Кулакову. В ЦК неприветливость главы края сразу объяснилась: Кулаков через голову Ефремова предложил Горбачеву должность второго секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Это означало, что Ефремов был уже списан из высшей партийной лиги, а после его ухода второй секретарь крайкома почти автоматически становился первым.

Правила игры

Для Горбачева это была «стрелка», где его поезд должен был выбрать одно из направлений без возможности вернуться назад. Такое решение – всегда сложная дробь разных мотивов и соображений как идеалистического, так и материального характера. Перевесило, наверное, честолюбие. Вот в этот и только в этот момент, а не раньше, в очень непростом 1968 году с должности второго секретаря крайкома КПСС он и начал делать настоящую партийную карьеру.

На этом пути ему сразу же пришлось проглотить первую ложку дегтя. В книге «Я надеюсь…» Раиса Максимовна тепло вспоминает Фагима Садыкова, заведующего их кафедрой философии в Сельскохозяйственном институте. Упоминает о нем и Горбачев как об авторе монографии «Единство народа и противоречия социализма», выпущенной в Ставрополе в 1968 году. Многие идеи этой книги были созвучны идеям будущей перестройки, однако ни Горбачев, ни Раиса Максимовна не рассказывают целиком историю, связывающую их с Садыковым, мы узнаем ее детали только из книги журналиста Кучмаева.

Кафедра философии Ставропольского сельскохозяйственного института (Раиса крайняя справа в нижнем ряду)

Конец 1950-х

[Архив Горбачев-Фонда]

После появления книги Садыкова «Ставропольская правда» опубликовала, по сути, донос преподавателя истории КПСС Александра Трайнина, который обвинил коллегу в искажении линии партии. Кучмаев не поленился найти не только статью Трайнина, но и стенограмму бюро крайкома, проходившего в мае 1969 года. Вот что, по этой стенограмме, говорил там новоиспеченный второй секретарь крайкома Горбачев: «Товарищ Садыков из своего окна с затуманенными стеклами не только не увидел главного, но и то, что увидел, исказил…» (полностью его вступление должно было занять не менее 10 минут).

Положение Горбачева осложнялось тем, что один из положительных отзывов для издания книги дала его жена. Было предложение исключить Садыкова из партии, после чего он уже вряд ли смог бы вернуться в науку и в высшую школу, но Горбачев, наговорив гадостей, в конце концов, сумел повернуть так, что тому объявили строгий выговор. Садыков вынужден был уехать в Уфу, но там сумел защитить докторскую и даже стать академиком Башкирской академии наук, а в дальнейшем переписывался с Раисой Максимовной.

Это уже хронотоп застоя. На третьем курсе того же самого юрфака МГУ в начале 70-х я начал графоманить и написал рассказик «Правила игры» (так же называется одна из главок в книге «Жизнь и реформы»). Рассказик я дал почитать отцу, тот побагровел и велел его сжечь. Папа мой – профессор права – был не самого робкого десятка, но «правила» знал хорошо. Жечь рукопись я, конечно, не стал, но он меня убедил ни в какие редакции ее не отправлять.

Смысл «игры» состоял в том, что игроки должны были метать снаряд в разлинованную мишень, тут же кругом были и зрители. Если игрок попадал в «десятку», набранные им очки сгорали, а остальные устраивали ему темную, зрители улюлюкали и свистели, так что били без жалости. Но только за счет «единичек» и «двоек» очков, чтобы продвинуться в игре, тоже было не набрать, да и зрители могли потребовать дисквалификации такого игрока, поэтому все старались попасть в «семь» или «восемь» – и набрать очки, и не быть битыми.

Садыков заканчивал свою книжку в 1967-м, не думая попасть в «десятку», и она, конечно, была снабжена дежурными ссылками на труды Ленина и доклад Брежнева на последнем съезде. Но в результате Пражской весны запретная «десятка» раздвинулась, а тут как раз и донос. Горбачев сумел спустить дело на тормозах, потому что без строгача Садыкову его бы самого обнулили. Это испытание он прошел легко, но от выступления на бюро у него, конечно, сохранился нехороший привкус.

Назвался груздем – полезай в кузов. Или надо было «эмигрировать в науку», хотя там тоже можно было стать «Садыковым» или, хуже того, «Трайниным». Впрочем, отметим, никакого более крупного проявления двуличия со стороны Горбачева никто в Ставрополе не нашел. А искали многие и очень усердно.

Кавминводы – рынок капиталов

В СССР, где частный капитал находился под запретом, а «частнопредпринимательская деятельность» влекла уголовное наказание, решающее значение придавалось накоплению символического капитала. Всякого рода дипломы, значки, грамоты победителю социалистического соревнования и почетные звания сопровождали каждого советского человека едва ли не с детского сада, и даже после смерти оставался шанс быть похороненным согласно накопленному символическому капиталу. Доступ к благам давали не деньги, как в рыночной экономике, в том числе в России сегодня, а в первую очередь должность, фиксировавшая определенный объем символического капитала.

Имя французского социолога Пьера Бурдьё – автора теории различных видов капитала – Раисе Горбачевой было, конечно, известно. Едва ли она говорила с мужем на уединенных прогулках в таких терминах, но оба понимали, что именно символический капитал при наличии уже солидного социального (связей) Горбачеву теперь следовало накапливать в первую очередь.

Совершенно особый рынок такого капитала был у Горбачева под боком, но функционировал он не в Ставрополе, а на курортах Кавказских Минеральных Вод (административно все курорты входили в состав края). Должность второго секретаря крайкома открывала туда доступ, а должность первого делала участие в операциях этого рынка неизбежной и порой обременительной обязанностью. Тут же присоседился и активный, но остававшийся в тени рынок экономического (коррупционного) капитала – это весьма существенно, и к этому мы вернемся, но Горбачева интересовали не деньги, а публичная карьера.

Представление об особом курортном мире, невидимом рядовым советским гражданам, отдыхавшим по профсоюзным путевкам в санаториях поплоше, мы можем почерпнуть из прекрасно написанных воспоминаний секретаря Ессентукского райкома КПСС, а затем заведующей отделом культуры Ставропольского крайкома КПСС Аллы Меренковой – ее рукопись хранится в запасниках краеведческого музея. Другой источник – книга секретаря Кисловодского, а затем Пятигорского райкомов Александра Распопова, сохранившаяся, возможно, в последнем экземпляре (из 40 напечатанных) в Пятигорске у его внука.

Меренкова была единственной женщиной среди партийных руководителей такого уровня в крае, и это сильно осложняло ее жизнь – развлечения коллег и высокопоставленных гостей курорта не всегда соответствовали партийным требованиям скромности. После назначения на должность в Ессентуках водитель «Курортторга» стал регулярно привозить ей продуктовые наборы и однажды сказал: «Я такие наборы вожу многим, а платите за них только вы». На свои деньги Меренкова покупала и подарки гостям, чем удивляла коллег, а гости, вероятно, обижались – подарки были не того уровня. На должности зав. отделом культуры в обязанности Меренковой входило также уговаривать знаменитых артистов, отдыхавших на курортах, выступать на вечеринках, которые она организовывала для партийных чиновников, и самой там присутствовать.

В 70-е годы Меренкова часто встречалась по работе с Горбачевым, который, с ее слов, ей симпатизировал, но, в отличие от других руководителей и коллег, ничего лишнего себе не позволял. Тем не менее Раисе Максимовне кто-то прислал анонимку с намеками на какие-то особые их отношения. Горбачев узнал об этом от жены и при очередной встрече сообщил Алле Валентиновне, что «по линии КГБ на нее ничего нет», но посоветовал «быть похитрее и меньше откровенничать». Этот инцидент имел место в 1978 году, когда в ЦК обсуждался вопрос о приглашении Горбачева в Москву, и больше похож на попытку скомпрометировать его, а не Меренкову. После их с женой отъезда в столицу история заглохла сама собой.

В обязанности Распопова также входило размещать и ублажать партийных и хозяйственных руководителей и выполнять их бытовые поручения. Его книга иллюстрирована фотографиями автора с членами Политбюро, руководителями зарубежных братских партий, министрами разных отраслей. Однажды в середине 70-х они с женой навещали в Кисловодске Галину Брежневу с ее мужем – заместителем министра внутренних дел СССР Юрием Чурбановым. Галина Леонидовна славилась пристрастием к веселой жизни и выпивке. Чурбанов, как и его шеф – министр внутренних дел Николай Щелоков, позже был разоблачен как участник гигантских коррупционных схем, но разговоры об этом среди своих в партийной среде ходили и до возбуждения уголовных дел.