Полная версия:

Михаил Горбачев: «Главное – начать»

Настоящая женщина

Нам повезло, что ко встрече с Мамардашвили Горбачев в университете оказался не готов, и его паровоз проскочил эту стрелку. А то бог знает, куда бы его занесло и кто бы оказался в кресле генерального секретаря КПСС в 1985 году. Юрий Левада, вероятно, как-то повлиял на Раису Максимовну, которая стала социологом, но она в этом прямо нигде не признается – возможно, из профессиональной ревности.

Последним и не самым удачным Событием в студенческой жизни Горбачева, в начальной точке которого («почти ничто») он, однако, сделал сознательный выбор, стало распределение. Как секретарь комсомольской организации, он входил в комиссию по распределению и до последнего момента был уверен, что получит направление в Прокуратуру СССР в отдел по надзору за соблюдением законности в органах госбезопасности – там в 1955 году уже готовился пересмотр приговоров, вынесенных в период сталинских репрессий. Но правительство вынесло закрытое постановление, запрещавшее привлекать к этой работе молодых специалистов – якобы одной из причин зверств большого террора было как раз обилие в «органах» молодежи, не имевшей жизненного опыта и шедшей по головам старших товарищей вверх по карьерной лестнице.

Так или нет, но это был жесточайший облом, в первую очередь для Раисы, успевшей не только поступить в аспирантуру философского факультета, но и проучиться там год. Горбачеву тоже предлагали остаться в аспирантуре в Москве – на кафедре колхозного права. Но для него, не понаслышке знавшего, что такое колхоз, и уже понимавшего кое-что в праве, это было, значит, совсем западло. А остался бы Горбачев в аспирантуре – и тогда спустя какие-то 20 лет я играл бы с однокурсниками на галерке «зоологической аудитории» в «балду» на его никому не нужных лекциях по колхозному праву…

В контингентности (не необходимости, но и не случайности) личной траектории (судьбы) важную роль играет слово «нет». Поток времени постоянно выносит нам навстречу всякие соблазны, которые бывает нелегко отвергнуть. Например, в 1973 году молодому первому секретарю Ставропольского крайкома Горбачеву предлагали занять пост заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, что было повышением и позволяло вернуться в Москву, но он отказался. А в самом сложном для него 1990-м уже Раиса Максимовна будет уговаривать мужа уйти с поста президента и пожить нормально на пенсии, но он, серьезно оценивая такую возможность («Я свое дело сделал»), все же откажется, потому что будет все еще надеяться спасти перестройку и Союз ССР.

Первое супружеское фото. Раиса еще не знает, что через два года ей придется бросить аспирантуру и уехать в Ставрополь

1953

[Архив Горбачев-Фонда]

А в 1950 году они выбрали Ставрополь – то ли из-за близости к семье Горбачева, то ли в связи с тем, что после перенесенной на ногах ангины у Раисы в это время развилась болезнь суставов, и врачи советовали ей сменить климат. Так или иначе она, пожертвовав аспирантурой в Москве, последовала за мужем в провинцию, где вряд ли скоро найдет работу.

«Мы не будем увенчаны / И в кибитках снегами / Настоящие женщины / Не поедут за нами…» – написал в 1944 году поэт Наум Коржавин, добрый знакомый впоследствии ближайшего помощника Горбачева Анатолия Черняева. Ну, не жена декабриста и не в Сибирь, но все-таки это та самая «верность событию» – «настоящая женщина».

Придерживаясь и далее канвы биографии Горбачева, мы не будем постоянно напоминать и о Раисе Максимовне, просто подразумевая, что она всегда была с ним рядом. Они каждый вечер совершали свои многокилометровые, когда была такая возможность, всегда уединенные прогулки. Отвечая как-то на вопрос иностранного интервьюера, какие темы он обсуждает с женой, Горбачев без запинки ответил: «Все», но при трансляции по советскому телевидению этот ответ на всякий случай все же вырезали.

Впоследствии в Москве в положении белой вороны и «немного еврея» окажется Раиса, когда, нарушая советские традиции, станет появляться с мужем на людях. Многие из тех, кто хорошо ее знал, говорят, что ей эта публичность давалась труднее, чем мужу: в отличие от него, она была интровертом. А в советском обществе, которое оставалось патриархальным и маскулинным, и даже в окружении Горбачева это часто воспринималось как вызов.

Высказано много спекуляций на тему, будто бы Раиса Максимовна принимала за Горбачева важные решения. Это безграмотное суждение, и тут нам снова поможет Бадью, полагающий, что в политике (как и в искусстве или науке) Событием становится некая вовремя и хорошо сформулированная идея. Но, в отличие от науки или искусства, авторство политических формул чаще всего невозможно атрибутировать – они кристаллизуются в процессе обсуждения. И тут важно не то, кто первый ее произнес, а то, кто взял на себя ответственность за претворение формулы в жизнь – он и становится «хранителем верности событию». А это всегда был Горбачев, а не его Раиса, не Александр Яковлев или кто-то еще.

Один из журналистов на встрече, посвященной 40 дням со дня смерти Горбачева, вспомнил такую поразившую его сцену. В 1991 году в какой-то из трудных моментов своей жизни Горбачев выходил из Спасских ворот Кремля навстречу толпе, а Раиса Максимовна следовала за ним на шаг сзади. Он, не глядя, протянул руку назад и чуть вбок, и ее рука так же без задержки и зазора, как шестеренки часов на башне за ними, оказалась в его руке. Больше у него по большому счету уже никого не было. Вот и все, а остальное домыслы.

Глава 4

Музей, которого нет (1955–1968)

Южный слон

В первых числах августа 1955 года Горбачев вернулся в Москву из поездки к родителям Раисы (она осталась еще на месяц в Башкирии), собрал вещи в общежитии в два чемодана, а книгами набил фанерный ящик, который отправил в Ставрополь «малой скоростью». Этот ящик на новом месте будет служить супругам столом (по его размеру можно представить, сколько было книг), а уже в Ставрополе, потратив на это чуть ли не половину зарплаты, Горбачев купил два стула. Спустя 23 года Раиса Максимовна привезет их в Москву, растрогав мужа, а спустя еще 15 лет он расскажет об этих стульях в первой книге мемуаров.

Стулья в 1978 году были прихвачены не из экономии: зарплата одного из секретарей ЦК КПСС уже позволяла, а должность открывала возможность купить дефицитный гарнитур, но из понимания того, что такое подлинность. Эти стулья – единственный артефакт, сохранявшийся в семье от ставропольского периода, не считая книг и фотографий.

Вот и эскиз музейной экспозиции: трехногая кровать с продавленной почти до полу сеткой, четвертую ножку заменяют кирпичи; чугунок, в который клали из печки раскаленные угли, когда в комнате становилось слишком холодно для только что родившейся дочери Ирины; ящик; два старых стула; диплом нобелевского лауреата мира 1990 года и, допустим, ручка, приготовленная для подписания нового союзного договора, которая так и не пригодилась. Так посетителям музея была бы зрима дистанция, которую преодолел хозяин комнаты, а экскурсовод – обычно женщина средних лет – с гордостью объясняла бы посетителям: «Вот эти стулья – те самые!»

В лексиконе музейщиков слово «подлинник» произносится с придыханием, это своего рода магическое заклинание, позволяющее преодолевать пространство и время. На этом языке о человеке тоже можно сказать: вот это подлинник, а вон то какое-то фуфло. Но на сегодняшний день судьба подлинных стульев неизвестна, а музея Горбачева нет ни в Ставрополе, ни в Москве.

Встретившись с директором Ставропольского краеведческого музея Николаем Анатольевичем Охонько, я задал ему этот вопрос (дурацкий): почему в Ставрополе нет музея Горбачева? Он сказал, что несколько раз заговаривал об этом с ним самим, когда Горбачев приезжал в Ставрополь, но всякий раз «между нами как будто вырастала стена». – Почему? Охонько только пожал плечами, хотя свой ответ, конечно, у него есть, но его не так легко сформулировать.

Два дня я ходил в служебные помещения музея мимо скелета, как гласит табличка под ним, «южного слона» (он же южный мамонт), одного из пяти когда-либо найденных. Ничего себе экземпляр – довольно внушительный, хотя «северный мамонт» будет покрупнее. А где тут место для чучела Горбачева – в соседнем зале? «Дети! – скажет завтра экскурсовод, – вот это южный слон, он жил сто тысяч лет назад. А это Горбачев, он…» – он что? Зачем он тут? – «Сидоров, отойди, не трогай руками! Мало ли, что тебе твой папа про него говорил…»

Позднему Горбачеву, диктующему стенографистке Вагиной книгу «Наедине с собой», присуще редкой силы чувство укорененности в истории. Но не его дело указывать свое место в ней, это мы должны его определить. В Ставрополе он об этом еще вовсе не думал, а был занят, в общем, текучкой. Музеефикация (есть такой специальный термин) вот этого Горбачева означала бы муляж, а задача нашей книжки, наоборот, представить его живым и современным.

Концепт «современность»

В европейских языках для обозначения того, что по-русски называется современностью, есть два совершенно разных слова (по-английски): «modernity» и «contemporaneity» – первое означает исторический промежуток, продолжающийся «сегодня», а второе надо читать скорее как «со-временность» в смысле того, кто (или что) актуализируется как наш «современник» (нам современное).

В мемуарах Горбачев демонстрирует хорошее знание истории Ставропольского края, которая занимала его с детства: «Меня волновала не только судьба декабристов-офицеров. Ведь за ними стояли солдаты. И как раз солдаты Черниговского и других полков, вовлеченных в заговор, были этапированы в Ставрополь… Черниговцы проходили через наш районный центр… В общем, и на солдат-черниговцев смотрел я как на своих земляков».

Среди воспоминаний стариков из Привольного, которыми они делились с экспедицией музея, есть история про сторожа колхозного двора на противоположном от дома Горбачевых берегу речки: с наступлением ночи все село тонуло в темноте, и только в окошке этого дома мерцал свет. Как-то раз сторож не выдержал и полез в темноте через речку, подставил камушек и заглянул в окошко: Вот оно что! Это Мишка, лежа на кровати, читает.

На этом сторож совершенно успокоился и вернулся на объект, а у нас в воображении совместилась картинка: коптит лучина (на свечи нет денег), крадется сторож, но мальчик Миша слышит тяжелую поступь и звон кандалов: бредут, покорные непонятной судьбе, солдаты-черниговцы. Бог знает, где остановится конвой и солдатам велят строить себе жилища, но в сознании Горбачева они уже поселились и стали его современниками.

«Приезжая в Пятигорск, – напишет он в 1993 году, – я часто заходил в музей Лермонтова, где хранится дневник Одоевского… На пожелтевших страницах мелькали имена людей, известных по школьному учебнику… И когда я читал в учебнике фразу: „… декабристы разбудили Герцена“, она воспринималась мною как живая связь знакомых и близких мне людей».

Любовь к Лермонтову – тоже важная часть его идентичности, но Горбачев нигде не упоминает, что бывал на экскурсии в Пятигорске в школьные годы – музей он прикрутил сюда явно позже, вероятно, уже в 70-е, когда нашим с ним современником вдруг стал Александр Герцен, в самом деле много чего объяснивший тем, кому это было интересно, про тогдашний Советский Союз.

«У нас в районе сформировались первые отряды Красной гвардии… В Медвежинском уезде шли бои с частями генерала Корнилова… В июле 1918 года Ставропольская республика вместе с Кубано-Черноморской и Терской создали Северо-Кавказскую советскую республику, просуществовавшую до января 1919 года. Потом были генералы Деникин, Шкуро… Схватка была смертельная…

У дома Лермонтова в Пятигорске

Середина 70-х

[Архив Горбачев-Фонда]

Мне запомнился один эпизод. Отмечалась очередная годовщина Советской власти, и проводились встречи с участниками революции и Гражданской войны. Когда одному из ветеранов – генералу, отличившемуся и в годы Великой Отечественной, предложили поехать поделиться воспоминаниями в одно из дальних сел, он вдруг замялся: „Охрану дадите? – Охрану? Зачем?! – Да было дело, – угрюмо пояснил он. – В гражданку мы там все село порубали… – Всех? – Ну, может, и не всех. Я вот и думаю: вдруг остался кто… помнит“…»

Горбачев не указывает, в каком году отмечалась «очередная годовщина» и состоялся этот диалог. Но о нем вспомнил Горбачев образца 1993 года, когда писалась «Жизнь и реформы», Россия вновь оказалась на пороге гражданской войны, а сам он тогда уже отождествлял себя с шестидесятниками. А Горбачев образца 60-х, служивший партийным работником среднего звена, был совсем другим человеком, и поместил этот исторический анекдот куда-то в запасники – тогда еще не для публикации.

Когда Горбачев говорит, что он патриот Ставрополья, мы ему, конечно, верим, но должны задаться вопросом: что он на этот раз объединил в свою сборку? Степана Разина, набиравшего войско в этих краях? Цветущую степь, прогулки по которой с женой он любил вспоминать поэтически? Партийное собрание, голосования на котором ему позже придется стыдиться? Пикник с Юрием Андроповым в Кисловодске? Слишком велика дистанция, которую он прошел и которая отделяет одного Горбачева от другого – в этом сложность его «музеефикации» и привязки к определенному месту – Родине.

Родина — это Событие, которому мы обречены хранить верность, даже меняя свое географическое место в пространстве, если хотим оставаться собой. Оно центрально для нашей идентичности – к Родине подтягивается все остальное, в том числе современники и соотечественники. Но это всегда в большей степени время, чем место, а в разные времена мы понимаем под родиной не одно и то же. Ощущение «это где-то здесь» – слишком приблизительно. Что в Родине подлинник, а что изобретено нами самими или навязывается нам извне?

«Политика», которую Горбачев считал своей профессией, во многом и состоит в передвижении по публичной сцене фигур-символов, таких как Иосиф Сталин или Николай Бухарин, Леонид Брежнев или, наоборот, лишенный им советского гражданства Александр Солженицын (тоже, кстати, уроженец Ставрополья). В 1956 году была сделана попытка очистить советскую со-временность от Сталина, в которой непосредственное участие принимал комсомольский деятель Горбачев. После отстранения от власти Хрущева маркер «Сталин» вернулся в общественный дискурс, при Брежневе он время от времени появлялся как бы из-за кулис, был решительно отправлен на свалку Горбачевым образца перестройки, но снова вернулся уже в теперешние времена.

В борьбе за пространство современности власть навязывает нам вместо подлинника Родины некое исправленное и дополненное чучело «южного слона». В этой книжке мы стараемся подтянуть в нашу со-временность Горбачева, вопреки усилиям тех, кто предпочел бы упрятать его подальше в запасники. Сегодня Горбачев – в большей степени наш современник и соотечественник, чем это было двумя годами раньше, когда он был еще жив: актуализация этой исторической фигуры связана с глубокой проработкой им ставших сегодня более актуальными проблем войны и мира, насилия и ненасилия.

В таком виде современность оказывается всякий раз теми самыми полем опыта и горизонтом ожиданий, о которых говорит Козеллек. Храня верность событию «перестройка», мы пересобираем свою Родину – впрок, ожидая, что такой она еще снова станет. Только там и тогда найдется место для музея Горбачева, а его значение будет мало зависеть от географии.

Социалистический быт

Войдя в комнату, снятую накануне Горбачевым на Казанской улице в Ставрополе, Раиса Максимовна заплакала: увидела трехногую кровать, подпертую кирпичами. Плакала она по Москве, где они с мужем успели обойти все музеи и театры, по новым выставкам и спектаклям, которые не удастся посмотреть, оказавшись в очень зеленом, но таком провинциальном городе. На боковых его улицах, от которых до асфальтированной центральной площади с лужей посредине было минут десять пешком, в 1955 году наверняка еще разгуливали гуси.

Кровать с кирпичами вспоминает и Горбачев, а про слезы Раисы рассказывает дочь хозяев квартиры Любовь Долинская, чьи рукописные воспоминания хранятся в запасниках краеведческого музея. С ее слов, через несколько дней она уговорила родителей поменяться кроватями с молодоженами, потому что – сами понимаете что. А потом, если ей верить, они поменялись и комнатами. Но в воспоминаниях Горбачева этих деталей нет – когда он взялся их диктовать, трехногая кровать была от него уже слишком далеко.

Горбачев вспоминает, что найти первую комнату у учителей-пенсионеров ему за 50 рублей помогла подпольная (тогда такая деятельность преследовалась) маклерша, наводку на которую ему дали в прокуратуре при устройстве на работу. Это интересное свидетельство двоемыслия в СССР, но у Долинской другая версия: якобы холодным утром в сентябре 1955 года отец пошел к колонке за водой и встретил Горбачева, который объяснил, что спит на работе на диване, а завтра к нему должна приехать жена, и спросил, не сдает ли кто рядом комнату. Отец, даже не посоветовавшись с матерью и с ней, решил пустить постояльцев, «потому что Горбачев располагал к себе».

Дом, в котором Горбачевы сняли первую комнату у супругов Долинских в 1955 году, помечен крестиком. Но эта фотография, хранящаяся в Горбачев-Фонде, была кем-то сделана много позже – автомобиль жигули-шестерка появился в СССР не ранее конца 70-х

1970-е

[Архив Горбачев-Фонда]

Раиса с маленькой Ириной и соседкой (так в описи, но, вероятно, это хозяйка дома Долинская)

1958

[Архив Горбачев-Фонда]

Горбачев с дочерью Ириной и мамой

1960

[Архив Горбачев-Фонда]

Раиса долго не могла найти работу, пока не устроилась в библиотеку. Там в ее обязанности входило читать все новые поступления, но это было никому не под силу, и чтение распределялось между нею, мужем и Долинскими, которые потом пересказывали книжки друг другу. Когда Раиса была беременна, она брала сына Долинской с собой на прогулки, а вечерами читала ему сказки, но подходила к ним творчески, стараясь заменить плохой конец на выдуманный ею по ходу чтения хеппи-энд. Долинские очень подружились с Горбачевыми, которые всегда хвалили даже невкусное их угощение, и когда в 1957 году они съехали, очень скучали по ним. Но позже, наезжая в Ставрополь после перевода в Москву, к Долинским Горбачев больше уже не заходил.

После переезда на юг Раиса Максимовна стала чувствовать себя лучше и 6 января 1957 года родила дочь Ирину – вот тогда и понадобился чугунок с углями, потому что стояли небывалые для южного края морозы. Но уборная-то по-прежнему была во дворе, не говоря уж про ванную, а воду Горбачев таскал от колонки. Счастьем стал переезд в 1958 году в две комнаты в коммуналке, где соседями были четыре одиноких женщины, газосварщик, алкоголик и отставной полковник, чья жена оказалась прекрасной портнихой – именно она сошьет Раисе платья, которыми та удивит капиталистический мир в первых зарубежных поездках с мужем в начале 70-х.

Еще через три года, по мере карьерного роста Горбачева, семья переехала в отдельную квартиру, а у него самого появился для поездок по краю служебный автомобиль: «козлик», как его тогда называли – светский образец джипа с брезентовым верхом, без особых удобств, но с повышенной проходимостью.

Дочь росла, ходила в ясли, потом в детский сад, причитала: «Как далеко мы живем!», когда мать тащила ее туда зимой в темноте, плакала, если та задерживалась на работе и поздно ее забирала. В школу ее отдадут самую обыкновенную, зато однажды она удивит родителей тем, что успеет прочесть всю домашнюю библиотеку.

В первые годы ничто в Ставрополе не будет мило Раисе Максимовне, кроме вида из окна на холмы, цветов и деревьев. Сам же город, если не считать бывшего белого офицера, жившего в доме напротив (конечно, после лагерей), который галантно ухаживал за ней, встретил ее не дружески. Она слишком следила за собой, как-то умудрялась хорошо одеваться и, оставаясь в Ставрополе единственным выпускником философского факультета МГУ, да еще с красным дипломом, долго не могла найти здесь работу: была той, что по-английски называется «overqualified», и, видимо, производила впечатление высокомерного человека.

К 1970 году, когда Горбачев будет избран первым секретарем крайкома КПСС, она защитит кандидатскую диссертацию, «козлик» будет заменен на презентабельную «Чайку», а семья переедет в отдельный дом на центральной улице с садом и даже прудом – сейчас этот дом куплен местным олигархом, а на месте сада он воздвиг дворец попросторней.

Дочь Ирина после окончания школы в 1974 году соберется поступать, вслед за мамой, на философский факультет МГУ, но уступит родителям и пойдет учиться в Ставропольский медицинский институт, откуда лишь на 5-м курсе переведется в Московский «Первый мед». Как и мама, Ирина на этом этапе подчинит свою жизнь карьере отца. Но в 1955 году эта карьера в том смысле, какой она обретет потом, еще и не начиналась.

«Свой»

5 августа 1955 года Горбачев явился в прокуратуру Ставропольского края, но ему велели прийти еще через несколько дней. Поняв, что он там никому особо не нужен, он оставил чемоданы в захудалой гостинице «Эльбрус» и пошел гулять по городу, поражаясь грязи и дешевизне помидоров на рынке, а затем «вступил в контакт с крайкомом комсомола».

Там были люди, помнившие его еще по Молотовскому району, а «поплавок» МГУ (советские значки выпускников вузов назывались так из-за своей формы) и рассказы о комсомольской работе на юрфаке произвели нужное впечатление. Секретарь крайкома ВЛКСМ предложил ему должность зам. зав. отделом агитации и пропаганды и утряс вопрос о переводе Горбачева с прокурором края.

Ставропольский журналист Кучмаев, старавшийся в 1992 году найти все шероховатости в биографии Горбачева, уличает его в каких-то хитростях с целью откосить от работы в прокуратуре, но они не выходили за пределы того, что в то время считалось обычным делом. В будущем Горбачев будет часто повторять: «Я политик», но в то время ни о какой политической карьере он, разумеется, еще не помышлял, а просто предпочел работу с людьми бумажной.

На первую зарплату, опять же потратив немалую ее часть, он купил кирзовые сапоги – в другой обуви дойти до сел от райцентров, куда приходилось добираться в кузовах попутных грузовиков, было невозможно. Горбачев вспоминает о многих таких экспедициях, но мы выделим один эпизод:

«В одну из первых поездок мы с секретарем комсомольской организации решили добраться до самой отдаленной животноводческой фермы, встретиться с работающей на ней молодежью. С трудом выдирая сапоги из непролазной грязи, с усилием преодолев подъем, оказались на пригорке… Внизу, в долине, лежало село. Виднелись низкие мазанки, курившиеся дымком, черные корявые плетни… Где-то там, внутри этих убогих жилищ, шла своя жизнь. Но на улочках не было ни души. Будто мор прошел по селу и будто не существовало между этими микромирками-хатами никаких контактов и связей. Только лай собак… Я стоял на пригорке и думал: что же это такое, разве можно так жить?» («Так жить нельзя!» – эта фраза спустя 30 лет станет лейтмотивом перестройки.)

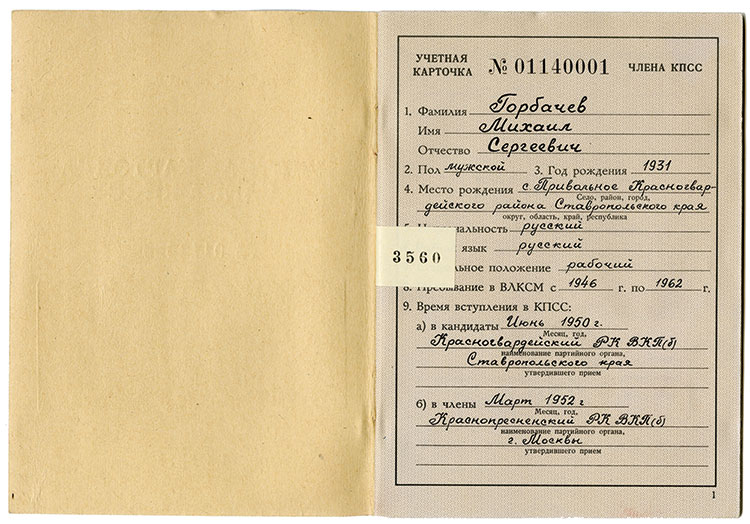

Учетная карточка члена КПСС Горбачева. Окончание срока пребывания в рядах ВЛКСМ указано как 1962 год, несмотря на членство в КПСС с 1952 года – это означает, что до тех пор он оставался на комсомольской работе

[Архив Горбачев-Фонда]

Вернувшись в райцентр, начинающий комсомольский работник «решил организовать несколько кружков политического и всякого иного просвещения, прорубить, как говорится, „окно в мир“». Через два дня после возвращения в Ставрополь его вызвали в крайком КПСС: «Вот тут сигнал поступил от секретаря райкома, что приезжал какой-то Горбачев и, вместо того чтобы наводить порядок, укреплять дисциплину и пропагандировать передовой производственный опыт, стал создавать какие-то „показательные кружки“».