Полная версия:

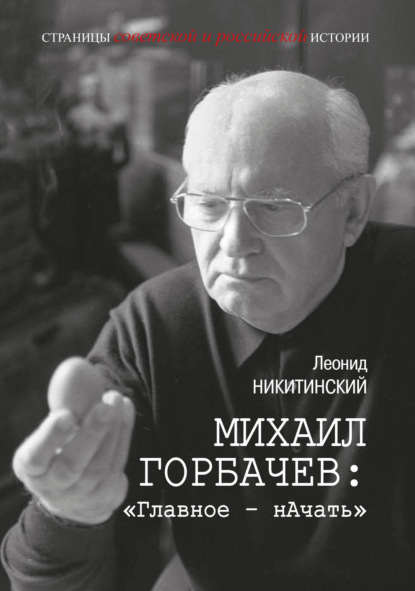

Михаил Горбачев: «Главное – начать»

Брежнева, видимо, довольная тем, как Распопов с женой справляются со своими обязанностями гостеприимства, вдруг спросила: «А почему вы нас не приглашаете к себе домой?» Пришлось позвать, хотя по рангу Распопову это было не комильфо. В книге представлены фотографии этой вечеринки с танцами и переодеванием – как видно, она удалась. После этого Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, которому дочь, видимо, рассказала, какой Распопов хороший человек, собираясь в Кисловодск, минуя протокол и крайком (где в это время сидел Горбачев), звонил уже прямо Распопову с требованием его встречать и провожать. В эти моменты на руках у секретаря райкома Распопова появлялись такие карты, которых не было даже у первого секретаря крайкома, но по каким-то причинам он не захотел или не смог ими воспользоваться.

Узнаете фотографа? Это председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Фотография, разумеется, чуть более поздняя, когда Горбачев уже стал первым секретарем крайкома

1970-е

[Архив Горбачев-Фонда]

Горбачев смог, когда ранней весной 1969 года в санаторий «Дубовая роща» в Железноводске приехал Юрий Андропов с женой. По протоколу навестить их там должен был Ефремов, но Андропов визит «хромой утки» вежливо отклонил, и наведать председателя КГБ поехали второй секретарь крайкома Горбачев с женой. До этого встречаться с руководителями такого уровня один на один ему не приходилось. Андропову Горбачев и Раиса Максимовна понравились – я думаю, как раз отсутствием той склонности к шумным развлечениям, из-за которой Галине Брежневой приглянулся Распопов.

Визит советской делегации в Чехословакию в 1969 году. Горбачев держится сзади (второй справа), а рядом с главой делегации Борисом Пастуховым (в центре) – Егор Лигачев из Томска – будущий главный оппонент Горбачева в Политбюро

1969

[Архив Горбачев-Фонда]

Летом 1969 года второй секретарь Ставропольского крайкома КПСС Горбачев был включен в составе советской делегации в Чехословакию. Это походило на изощренную проверку, так как его дружба с Млынаржем тем, кто формировал делегацию, была, разумеется, хорошо известна. Чехи, вспоминает Горбачев, встречали их откровенно враждебно, но с ними надо было как-то разговаривать, не показывая ни агрессии, ни сочувствия. Судя по дальнейшим событиям, это проверку Горбачев также успешно прошел.

В апреле 1970 года, когда Ефремову позволили вернуться в Москву на второстепенную должность, Горбачев занял его место, а на пленуме в 1971-м был избран членом ЦК, как и большинство других региональных первых секретарей. На момент избрания первым секретарем крайкома он стал самым молодым из их когорты – ему тогда только что исполнилось 39 лет.

Безукоризненная с партийной точки зрения биография (если не считать «нахождения под оккупацией» в детском возрасте) все же не дает ответа на вопрос, почему на эту высокую должность члены Политбюро выбрали именно его. Изначально его тянул Федор Кулаков, которому нравилось, что Горбачев был местным «кадром», много занимался сельским хозяйством и даже получил второе высшее образование в Сельскохозяйственном институте. Но только его влияния не хватило бы – были, конечно, и другие претенденты, а решающее слово при этом назначении, как считает и сам Горбачев, за него замолвил Андропов. Сумел он убедить в этом выборе и второго человека в партии – аскетичного, в противоположность Брежневу, ее идеолога Михаила Суслова. Но с председателем КГБ Горбачев сблизится – до такой степени, до какой это вообще было возможно – лишь позже, когда будет регулярно навещать его в Кисловодске уже в ранге первого секретаря крайкома.

В книге «На переломе», изданной в 2000 году, бывший второй (при первом – Горбачеве) секретарь Ставропольского крайкома КПСС Виктор Казначеев рассказывает, как Горбачев путем интриг продолжал приумножать свой символический капитал на «рынке» Кавминвод: он якобы беззастенчиво спаивал Чурбанова, который в пьяном виде выкладывал важные аппаратные секреты, и вместе с Раисой Максимовной обхаживал начальника кремлевского управления Минздрава Евгения Чазова, у которого в непринужденной обстановке выведывал информацию о состоянии здоровья и сплетни про членов ЦК. А Андропову, втершись к нему в доверие, Горбачев, напротив, наушничал, топя соперников, с которыми там же, на Кавминводах, лицемерно обнимался. В частности, считает Казначеев, таким образом он дискредитировал первого секретаря соседнего Краснодарского крайкома Сергея Медунова.

Книга «вечно второго» Казначеева настолько пропитана завистью, что верить ей сложно, хотя с Чурбановым Горбачев на Кавминводах, конечно, встречался. Вполне возможно, что он делился своими впечатлениями от этих встреч с Андроповым, хотя информацию в отношении Медунова, который разрабатывался органами КГБ по поводу участия в коррупционных схемах, Андропов получал, конечно, из других источников.

Но вот что пишет в своей книге, изданной на восемь лет раньше книги Казначеева, журналист Кучмаев. В бытность Казначеева первым секретарем Пятигорского горкома КПСС в начале 70-х он одаривал высокопоставленных гостей отличными ботинками, которые изготавливались из сэкономленной кожи на оборудовании местного филиала Ставропольского обувного предприятия. Его директор – один из многочисленных советских так называемых цеховиков, пожадничав и погорев на «хищениях социалистической собственности», дал показания о покровительстве ему со стороны Казначеева, с которым он расплачивался ботинками. Тому за это светила если не уголовная статья, то исключение из партии. А Горбачева Кучмаев упрекает как раз в том, что он вывел Казначеева из-под удара: бюро крайкома всего лишь «обратило внимание тов. Казначеева В.А. на проявленную им неразборчивость».

Стоит приглядеться к этой сделке, которая, как видно и из воспоминаний Меренковой и Распопова, да и из опыта всякого, кто жил в то время в СССР, была довольно рядовой. Ее суть – конвертация символического капитала, которым обладал один из участников (секретарь райкома) в экономический (ботинки). Второй участник (директор) в обмен на ботинки получал покровительство и возможность развивать подпольный бизнес, а далее по цепочке секретарь райкома в обмен на ботинки увеличивал свой символический и социальный капитал, заручаясь покровительством тех, кто их носил.

Такие сделки могли заключаться как для личных нужд, так и в интересах края или района. Распопов, хорошо игравший в бильярд, рассказывает, как обыграл министра сельскохозяйственного машиностроения. Проводив глазами восьмой шар, упавший в лузу, министр спросил, что он победителю должен. «Восемь тракторов!» – ответил местный секретарь. И Ставропольский край эти дефицитные трактора получил, разумеется, по установленным ценам, но заниженным с точки зрения рынка и в ущерб другим регионам, где они были нужны не меньше. Умелый игрок на бильярде в обмен на это мог, разумеется, рассчитывать на существенную прибавку к его символическому капиталу со стороны Горбачева – нет сомнений, что тот эту историю знал: свалившиеся с неба в таком количестве трактора нуждались в каком-то объяснении.

Вязкие коррупционные отношения при Брежневе, который сам любил роскошь и не был особо разборчив в дружески связях, становились обыденностью и создавали серьезную угрозу для советского строя. Андропов понимал это лучше всех в ЦК. Кавминводы, как и Сочи и другие курорты СССР, были не только рынком смотрин, на котором члены Политбюро приценивались к более молодым партийным кадрам, но и узлами коррупционных сетей, все крепче опутывающих страну. С точки зрения Андропова, которому только стареющий Брежнев мешал дать коррупции решительный бой, отличительной чертой Горбачева, чье досье было им изучено вдоль и поперек, было как раз отсутствие повышенного интереса к деньгам и материальному благополучию.

Став генеральным секретарем ЦК, Андропов будет давать задания, связанные с развязыванием коррупционных узлов (в частности, в московской торговле), именно Горбачеву, хотя это никак не будет связано с кругом вопросов, формально отнесенных к его ведению. То есть наряду с возрастом, образованием и опытом партийной работы, символическим капиталом Горбачева было и своеобразное бессребреничество, отличавшее его от других претендентов. И в этом отношении Андропов в Горбачеве нисколько не ошибся.

Бессребреничество не тождественно аскетизму, например, Суслова, но тому это качество Горбачева тоже не могло не импонировать. Горбачев дежурно, как само собой разумеющееся, принимал и использовал льготы, повышающие его уровень жизни параллельно карьерному росту, его жена любила одеваться со вкусом, хотя «хорошо» не было для нее синонимом «дорого». Горбачев строил роскошную дачу в лесу в Кисловодске, потом в Форосе и не видел в этом греха, потому что «так было положено». Бессребреничество же означает, что в сложной дроби принятия решений деньги играют не самую важную роль.

Партия в домино – любимая игра грозы советских диссидентов и поклонника Высоцкого Юрия Андропова

1970-е

[Архив Горбачев-Фонда]

Однако у этого качества, как и у любого другого, есть и обратная сторона. Как всякий хозяйственник, каким он обязан был стать на своей новой должности, Горбачев, конечно, понимал неписаное коррупционное право, но плохо понимал людей, которые думают в первую очередь о деньгах. А таких и в СССР было немало, в том числе среди партийных и хозяйственных руководителей. С точки зрения социалистической идеологии они считались рвачами и персонажами сатирического журнала «Крокодил» (органа ЦК КПСС), но по мере движения к нормальному рынку, составлявшему важнейшую линию горбачевской перестройки, такие становились предпринимателями. А Горбачев, сам лишенный предпринимательского инстинкта и мотивации, этот класс людей не понимал и порой даже как бы не замечал. Эта близорукость к корыстным мотивам сослужит ему плохую службу в процессе проведения будущих реформ.

Глава 6

Первый «на деревне» (1970–1978)

Толкач

Избрание (по рекомендации ЦК, которому никто не смел противоречить) первым секретарем крайкома в 1970 году мгновенно и многократно увеличило символический капитал Горбачева, а не только собственно его власть в крае, как и избрание членом ЦК в 1971-м. Теперь ему надо было набирать очки по правилам 70-х – приумножать этот капитал в виде правительственных наград себе и краю и служебных, часто нигде и не фиксируемых, характеристик.

О производственных победах Горбачева в этой книжке нет смысла много рассказывать, так как это подробно и охотно делает он сам. Есть смысл оттенить его мемуары книгой уже упоминавшегося Казначеева: хотя тот и брызжет с ее страниц завистливой слюной, но знает, о чем пишет, и видит в черных красках то же самое, что Горбачев – в розовых.

Самым большим своим достижением на Ставрополье Горбачев считал завершение строительства Большого Ставропольского канала (БСК), с помощью которого часть воды из Кубани удалось перенаправить на засушливые поля Ставропольского края. Что он для этого сделал? Навестил в Кавминводах тогдашнего министра сельского хозяйства и убедил его в пользе БСК, чтобы тот подготовил почву в ЦК и Госплане. Попросился на правах недавно избранного секретаря крайкома на прием к Брежневу, которого увлек масштабом замысла. Брежнев сам докладывал этот проект на Политбюро, после чего БСК был объявлен ударной комсомольско-молодежной стройкой. Такие объекты обеспечивались фондами, оборудованием, материалами и рабочей силой в первоочередном порядке – канал строила вся страна и в ущерб другим, не менее важным объектам, чьи лоббисты были не так убедительны и напористы.

Переходящее красное знамя Ставропольскому краю в лице Горбачева вручает второй человек в партии – ее идеолог Михаил Суслов

Февраль 1978

[Архив Горбачев-Фонда]

В 1979 году первому секретарю крайкома осталось только произнести торжественную речь под транспарантом «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики» (в те годы мы пересказывали друг другу этот стишок, убежденные, что это какая-то гипербола, хохма) и получить орден. Казначеев ядовито описывает, как почетные гости во главе с Горбачевым уже собрались на торжество открытия канала, а рабочие все никак не могли пробить последнюю перемычку, и вода не шла. Он указывает, что позже часть земель на Ставрополье оказалась заболочена, а в соседнем Краснодарском крае Кубань обмелела, и часть тамошних вовсе вышла из оборота. Но такие циклопические проекты составляли визитную карточку социализма, и слава богу, что в годы перестройки общественность, которая прежде не могла бы и пикнуть на такую тему, сумела остановить проект переброски сибирских рек для орошения полей в Средней Азии.

Открытие очередного участка Большого Ставропольского канала

27 апреля 1972

[Архив Горбачев-Фонда]

В 1977 году специальное постановление ЦК КПСС пропагандировало ипатовский метод уборки урожая – по имени Ипатовского района Ставропольского края, где по инициативе Горбачева этот метод якобы был впервые применен. На самом деле ничего нового в нем не было: обычная разновидность аврала, когда убрать хлеба полагалось в два этапа за 12 дней, но для этого, разумеется, предоставлялась лучшая техника и подбирались лучшее кадры. Опытные хлеборобы, к числу которых относился и «первый», понимали, что в таком-то месте и при таких-то погодных условиях этот метод хорош, а в соседнем районе или при другой погоде приведет только к потерям.

Еще при Горбачеве на Ставрополье проводилась кампания по выращиванию особых баранов в гигантских овцекомплексах, но те их братья, которые по старинке паслись на травке, почему-то на круг все равно давали больше мяса и шерсти. Эта эпопея поразительно напоминала сатирическую повесть Фазиля Искандера «Созвездие козлотура», которой все зачитывались в «Новом мире» еще в оттепельном 1966 году. А про показуху, как мы помним, Горбачев все отлично понимал, еще только собираясь в МГУ, и о том же он толковал и Млынаржу в темноте зрительного зала на фильме-агитке «Кубанские казаки».

Полоса газеты «Советская культура», пропагандирующая передовые методы уборки урожая

12 августа 1977

[Из открытых источников]

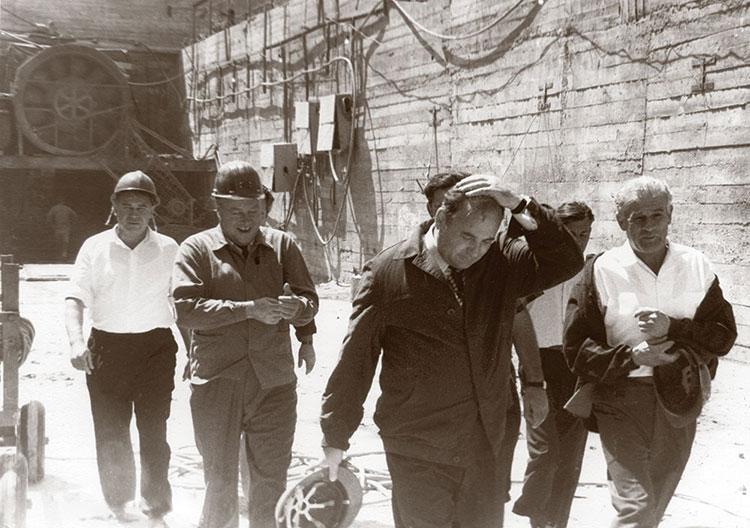

На строительстве Большого Ставропольского канала

1970-е

[Архив Горбачев-Фонда]

БСК и ипатовский метод, конечно, «музеефицированы» на стендах, выставленных в тех же зданиях областной думы и правительства, где раньше заседали крайком партии и крайисполком. Из-за сложного отношения к последующим горбачевским реформам он сам там представлен, вероятно, меньше, чем заслуживает. А что мы могли бы взять отсюда для музея Горбачева? Наверное, где-то есть каска, в которой он выступал на открытии БСК. Ну, или такая же. Какая разница – ведь это штамп. В общем, ничего специфического и личного, что создает интимную, человеческую атмосферу лучших персональных музеев, тут нет.

По сути, первый секретарь крайкома Горбачев был искусным «толкачом», как это называлось в те годы, но в этой своей ипостаси ничем не отличался от других региональных партийных руководителей. Каждый их них в жесткой конкуренции за «фонды» и за возможность развернуть на своей территории «ударную стройку» использовал те возможности, которые были под рукой: кто-то приглашал высокопоставленных московских руководителей на охоту, кто-то одаривал дорогими подарками, хорошо зная, кому что можно и нужно дарить, а в отношениях с министерствами и ведомствами использовались и денежные взятки. Повсеместно был налажен и механизм сбора средств на такие цели, всегда более или менее незаконный. Но с точки зрения чиновников и даже населения соответствующих регионов это было не преступление, а забота об общем благе, своего рода инвестиции.

Горбачев никогда не чурался встреч на улицах города «с народом» (спиной к нам, в шляпе), а мальчишек больше всего заинтересовал положенный ему теперь по рангу автомобиль «Чайка»

1970-е

[Архив Горбачев-Фонда]

Так был устроен своеобразный «административный рынок», на котором у Горбачева по сравнению с большинством конкурентов был мощный козырь: встречи с высокопоставленными гостями Кавминвод, прежде всего с Андроповым. Им с Раисой Максимовной случалось совершать длительные прогулки с четой Андроповых, а «избранных», которых председатель КГБ мог взять с собой погулять, можно было пересчитать по пальцам. Однажды Андропов проговорил несколько часов с Раисой, которая могла рассказывать главному чекисту страны о своем опыте общения с советскими людьми в ходе полевых социологических исследований.

У Андропова был (или ему каждый раз его привозили) магнитофон, на котором он любил у костра в лесу слушать полузапрещенные песни Владимира Высоцкого и Юрия Визбора. Наверняка слушал он и Галича, но это уже вряд ли в присутствии Горбачева. Однажды они затеяли соревнование: кто больше знает казацких песен, и Андропов, тоже уроженец Ставропольского края, Горбачева перепел.

Разумеется, Горбачев не был настолько наивен и бестактен, чтобы беспокоить председателя КГБ производственными просьбами, но сам факт их близости, слухи о которой в партийной среде распространялись, проходя сквозь стены, как радиоволны, многократно увеличивал его символический капитал: мало кто из министров теперь мог ему отказать. Он и в столице был вхож при необходимости почти в любые двери: символический капитал без труда конвертировался в социальный.

Кооптация в ЦК существенно расширила и самый хронотоп Горбачева: он стал чаще летать в Москву, где, например, имел возможность купить жене новые чешские сапоги в известной всей Москве, но далеко не всем доступной 100-й секции ГУМа. Будь Раиса другим человеком, она могла бы тут же продать их втридорога, конвертировав символический капитал мужа в свой карманный, а в хронотопе какой-нибудь Италии, куда они вскоре отправятся в первую поездку «в капстраны», на эти сапоги, скорее всего, вовсе никто бы и не посмотрел.

Оказалось, что голуби в Италии точно такие же, как в СССР (Раиса Максимовна кормит голубей в Риме в первой поездке супругов в «капстрану»)

1971

[Архив Горбачев-Фонда]

Но дело, разумеется, не в сапогах, а в расширении «поля опыта и горизонта ожиданий»: в качестве секретаря ЦК Горбачев получил возможность много ездить по стране и за рубеж. В Италии, куда он отправился с женой в 1971 году, их поразило не столько изобилие товаров, перед чем разевало рты большинство советских туристов, сколько, как он сформулирует это сам, «открытость» итальянских коммунистов, непривычная для жителей СССР. Часто бывая теперь в странах не только социалистического блока и неизменно стараясь встретиться там с фермерами, Горбачев, вероятно, уже начал понимать причины отставания советского сельского хозяйства. Наверняка он уже обсуждал это с женой во время уединенных прогулок, но до отказа от догм «политической экономии социализма» будущему генсеку было еще далеко.

Заплывы за буйки

В дневниках Анатолия Черняева (в то время сотрудника международного отдела ЦК, а впоследствии одного из ближайших помощников Горбачева), которые он вел с 1972 года, тот вплоть до избрания секретарем ЦК в 1978-м упоминается лишь два-три раза вскользь – это означает, что на общих для членов ЦК протокольных мероприятиях ставропольский первый секретарь лишний раз не высовывался. Горбачев учел опыт, едва не стоивший ему завершения карьеры еще на ее комсомольском этапе, и не тянул руку вверх на каждом уроке. Набирая аппаратный вес, он позволял себе выходившие за пределы его территориально-хозяйственной компетенции инициативы лишь в случаях, когда был уверен в своих силах.

Так, в 1973 году Горбачев обратил внимание на рост преступности в крае, собрал (не афишируя), с его слов, команду юристов-отставников и попросил их разобраться в причинах этого явления. «Отставники» пришли к выводу, что причины – в сокрытии преступлений от учета, вследствие чего «реальная борьба с преступностью подменялась красивыми цифрами отчетности МВД». Вот как в «Жизни и реформах» Горбачев описывает эту чистку авгиевых конюшен:

«По итогам работы комиссии мы приняли крутые меры: сняли всех генералов в управлении МВД с занимаемых постов, перешерстили уголовный розыск, отдел борьбы с хищениями собственности, следственный отдел, другие службы… Пытался застрелиться начальник следственного отдела, на совести которого были тяжкие должностные нарушения. Заменили руководителей милиции в одной трети городов и районов… зато по числу зарегистрированных преступлений край с 11-го места опустился на 67-е в России».

Горбачев здесь явно многое недоговаривает. Руководители региональных управлений МВД (а также, разумеется, КГБ) входили в номенклатуру ЦК и назначались, пусть и с формального согласия «первого», министром внутренних дел, а им в это время был чрезвычайно влиятельный Николай Щелоков (чьего зама, как мы помним, развлекал в Кисловодске Распопов). Упоминание в мемуарах грозного отдела БХСС (борьбы с хищениями социалистической собственности) указывает, что проверка касалась не только «учета преступлений», но и коррупции в крае. В прямой «острой схватке» (так называется эта глава в его мемуарах) назначенцы Щелокова были Горбачеву не по зубам. Он пошел на риск ухудшения показателей по числу преступлений, уверенный в том, что оно будет расценено как чисто формальное, и не случайно проложился «комиссией отставников». Но она, конечно, была укреплена людьми Андропова, который и получил соответствующую информацию. Как можно заключить по результатам, она была достаточно весома, чтобы вынудить ЦК снять с работы региональных начальников, но не тянула на то, чтобы уже тогда свалить Щелокова – Андропов сумеет справиться с ним только в 1984 году, после смерти Брежнева.

История с увольнением милицейских генералов, несомненно, имевшая широкий резонанс в узких кругах, позволила получить информацию и о коррупции в других регионах, в частности в республиках Южного и Северного Кавказа, где набирало силу движение советских цеховиков, и в соседнем Краснодарском крае. Вряд ли случайным было и время «проверки»: в 1973 году первым секретарем Краснодарского крайкома стал Сергей Медунов, личный друг Брежнева, до этого возглавлявший Сочинский райком КПСС.

Горбачев пишет, правда, не ссылаясь на источник (93-й год – видимо, еще не время), что ему передавали слова Щелокова: «Этот человек должен быть уничтожен». «Не успел», – резюмирует автор мемуаров. На самом деле так же, как Андропов не мог до смерти Брежнева свалить Щелокова, так и Щелоков не мог подобраться к набиравшему вес Горбачеву, которому покровительствовал Андропов.

Набрав такую силу и крутизну, скрывавшуюся под оболочкой добросердечия с южнорусским акцентом, Горбачев теперь должен был показать себя и как эксперт, способный подготовить предложения по какому-то общему вопросу. В 1977 году он написал в ЦК подробную записку о состоянии сельского хозяйства. Ее выводы касались не только Ставрополья, но страны в целом: один из секретарей позволил себе оценивать работу других. Смысл записки состоял в сравнении закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию с ценами на промышленные товары, необходимые для ее производства, то есть выводы затрагивали интересы и руководителей промышленных регионов.

«В процессе работы над запиской, – пишет Горбачев, – многие доброхоты советовали мне „не связываться“, „не лезть на рожон“. Я не послушал их. Считал: разговор на пленуме нужен серьезный, по существу. Ожидания не оправдались, первоначальный замысел был выхолощен до предела. Решения свелись к очередным заданиям по выпуску сельхозтехники, а экономическая сторона осталась без внимания. Гора родила мышь».

Это было бы так, если бы через десять дней после пленума ЦК по сельскому хозяйству неожиданно не умер курировавший эти вопросы секретарь ЦК Федор Кулаков. По каким-то причинам члены Политбюро решили не прерывать отпуск ради его похорон, и Горбачев вызвался выступить на них с прощальной речью. Ее текст был согласован с Секретариатом ЦК, но еще в должности секретаря крайкома он впервые на этой траурной церемонии поднялся на трибуну Мавзолея 19 июля 1978 года.