Полная версия:

Михаил Горбачев: «Главное – начать»

Среди однокурсников (не считая чеха Зденека Млынаржа, о котором мы расскажем отдельно) Горбачев перечисляет полтора десятка фамилий, но какие-то истории вспоминает только в связи с будущим профессором Валерием Шапко, который предостерегал его от споров с мстительным преподавателем, и Владимиром Либерманом, фронтовиком, которого он защищал от антисемитских нападок, ставших обыденностью после печально знаменитого «дела врачей». В интервью Таубману в 2007 году Горбачев пояснит, что «это такой мой умственный протест был, меньше политический». Не пройдем мимо этого замечания – при советской власти любое «умствование» могло обернуться «политикой», а там и до «антисоветчины» было недалеко.

Богаче, наоборот, воспоминания о Горбачеве его однокурсников, опубликованные уже после того, как он стал и перестал быть главой СССР. Это и понятно: одно время такие мемуары были в цене. Часть его однокурсников нашел Таубман, успев это сделать в 2006–2008 годах в Москве, а сейчас все или почти все, на кого он ссылается, уже ушли из жизни.

Горбачев (крайний справа) с однокурсниками на крыльце здания МГУ на проспекте Маркса

1953

[Архив Горбачев-Фонда]

Все рассказывали, что на первом курсе Горбачев выделялся экзотической в московской среде провинциальностью, носил на груди орден, чем заслужил при упоминании в третьем лице прозвище Комбайнер. Он так и не научился твердо произносить букву «г» и правильно расставлять ударения, хотя можно допустить, что он сохранял этот южнорусский говор (как и впоследствии) сознательно, как часть сформировавшегося образа самородка «от сохи» – при личном общении его акцент проявлялся не так заметно, как в публичных выступлениях.

Надежда Михалева, ставшая крупным ученым-конституционалистом, вспоминает, что Горбачев иногда приходил в университет без носков, потому что у него их не было, что ее мама его подкармливала, когда она приглашала Горбачева в гости, а тот просил брать его с собой в консерваторию и в Третьяковку и объяснять, что думал, создавая свое произведение, тот или иной композитор или художник. Кажется, пока он не встретил на втором курсе свою Раису, Горбачев был не прочь приударить за Михалевой (я тоже еще застал ее живой – яркая была женщина), но в ее глазах он был, конечно, «комбайнер».

Все указывают на усердие в учебе и необыкновенную обучаемость Горбачева – он схватывал все на лету, мгновенно осваивая новый для себя и сложный понятийный аппарат (это будут впоследствии отмечать и эксперты, консультировавшие генсека и президента). Он не увлекался выпивкой и не курил и, хотя в то время был хорош собой и «походил на французского актера», не особенно интересовался девушками (опять же до встречи с Раисой). Предпочитая образование амурам (это выражение было в ходу еще в 70-х), он не был тем не менее и букой – напротив, со всеми дружил, став комсоргом курса, а затем зам. секретаря факультетского комитета комсомола по идеологии, никого не закладывал, на собраниях не обличал, хотя на юрфаке такое поведение было известным способом продвинуться и получить поблажки.

Горбачев быстро понял свои сильные и слабые стороны, включая невежество, которого он взял за правило не стесняться, а видеть в нем даже преимущество: в отличие от столичных снобов, он не тушевался и сразу просил что-то непонятое ему объяснить. К старшим курсам он догнал и перегнал многих однокурсников в плане интеллектуального багажа.

Концепт «Событие». Млынарж

Более подробно, чем учебу, Горбачев вспоминает общежитие на Стромынке в бывших казармах Преображенского полка (я этого общежития уже не застал). Условия там были более чем спартанские: на первом курсе по 22 человек в комнате, где не было ничего, кроме кроватей и общего шкафа, на втором – по 11, на третьем – по 6. Заниматься можно было круглосуточно в библиотеке, где, однако, надо было еще дождаться места.

На Стромынке, где студенты расселялись по факультетам, они не только грызли гранит науки, но, как вспоминает Горбачев, играли в карты и пили водку, к чему многие фронтовики имели большую склонность, а под это дело вели дискуссии, часто довольно рискованные. Горбачев пишет, что в одной из комнат на стене висел плакат со Сталиным, склонившимся над военной картой, но, когда там начинали бражничать (а это могло продолжаться, пока все не падали), плакат переворачивали лицом к стене, и тогда на обратной его стороне обнаруживался самодельный рисунок, изображавший проститутку в нижнем белье. Это происходило еще до разоблачения культа личности, и тут для понимания «времен» надо было знать бывших фронтовиков, любивших бравировать таким озорством.

Зденек Млынарж с однокурсницей Н.М. Римашевской – наверное, он как раз и объясняет ей сейчас про «отсутствие эксплуатации в СССР»

1953

[Архив Горбачев-Фонда]

Ближайшим другом Горбачева стал чешский студент Зденек Млынарж. Вступив в компартию на родине в 1946 году и приехав учиться в Москву из только что ставшей социалистической Чехословакии, Млынарж так же истово верил в коммунизм, как и Горбачев, что не мешало ему замечать варварские, с точки зрения европейца, черты столицы СССР: пьяных и карманников, общежитский хлев, но он объяснял это послевоенной нищетой и последствиям отсталости России при царизме. «Зато здесь нет капиталистической эксплуатации», – говорил он своему другу.

Оба – Млынарж и Горбачев – вспоминают, как были потрясены смертью Сталина. Зденек спросил: «Мишка, что теперь с нами будет?», а Горбачев ответил: «Не знаю». Оба пошли на похороны, но Млынарж прикинулся, что не понимает по-русски, и с помощью этой уловки внедрился в начало очереди, а Горбачеву пришлось отстоять в ней всю ночь, рискуя разделить участь тех, кто в этот день был затоптан в давке (сведения о числе смертей были засекречены, но, по разным оценкам, погибло от 100 до 400 человек). Его поразило «окаменевшее лицо… Ищу на нем следы величия, но что-то мешает, рождает смешанные чувства» («Жизнь и реформы»). Перекликается с впечатлением трехлетнего Миши при виде «лягушек белыми брюшками вверх», не правда ли?

Однажды приятели пошли в кино на выпущенную в 1950 году музыкальную комедию Ивана Пырьева «Кубанские казаки» – своего рода советскую версию «Ромео и Джульетты» о социалистическом соревновании двух колхозов, осложненном вспыхнувшей любовью между двумя передовиками производства. В темноте зала Горбачев на ухо пояснял Млынаржу: «Вранье! Если бы председатель не понукал и не подгонял, никто бы вообще не работал…» И по поводу покупки героиней шляпки в сельском магазине: «Чистая пропаганда, ничего там не купишь» (цитируется по книге Таубмана, нашедшего это где-то по-английски, а на русском воспоминания Млынаржа, к сожалению, не изданы).

На прощанье Млынарж подарил своему другу дипломную работу и фотографию с многозначительной надписью: «Мишке, хорошему другу, на память о том, что мы юристы широкого профиля». Переписка между университетскими товарищами продолжалась и после окончания юрфака, а в 1967 году в Ставрополе состоялась довольно рискованная для тогдашнего партработника среднего звена Горбачева встреча с одним из будущих лидеров «Пражской весны» 1968 года Млынаржем. Но к этому мы вернемся в главе о Ставрополье, а сейчас эта линия завела бы нас слишком далеко.

Пока же мы введем в наше повествование концепт «Событие» (с большой буквы). Без него невозможен никакой взгляд на историю, но в философии Событие оказалось проблемой лишь в ХХ веке, когда, прежде всего под влиянием достижений в точных науках, стало понятно, что не все, что происходит с «материей», можно объяснить в категориях причинности: на уровне макро- и микромиров, не говоря уже о сознании, привычная нам причинность, по-видимому, отсутствует.

Вслед за этим категория «случайность» стала расщепляться на рандомность («бросок костей» – метафора поэта Стефана Малларме) и контингентность. Рандомна была, например, встреча Горбачева и Млынаржа, поскольку первый, как мы знаем, сначала собирался учиться в Ростове, а вместо второго в Москву из Чехословакии могли послать и кого-то другого. Но после их встречи и завязавшейся дружбы вероятность событий с участием обоих приобретает уже вид контингентности, когда все происходящее, хотя и не становится необходимым, но и не оказывается совершенно случайным.

Контингентность хорошо иллюстрирует использованная нами метафора железнодорожных стрелок: выбрав одно направление, машинист, сам того еще не ведая, «выбирает» и весь тот ряд Событий, которые еще только могут произойти на этом пути, но не на другом: «стрелка» уже пройдена.

Вместе с возможностью выбора появляется субъект, который его совершает, и так оказывается, что Событие отнюдь не тождественно факту: выбор всегда происходит в сознании, а иногда больше нигде, что поставило бы в тупик Энгельса и иже с ним с их первичностью несознательного «бытия».

Философ Ален Бадью выделяет События в сфере науки, искусства, политики и любви. Научные открытия и выдающиеся произведения искусства создают прежде не существовавшие смыслы, от которых отпочковываются целые серии других смыслов. То же и в политике, где Событием становится удачно и вовремя заявленная программа, даже слово, например «перестройка». К политике мы еще не раз вернемся, а начать проще всего с любви.

Бадью определяет Событие как изначально «почти ничто». В подавляющем большинстве случаев это так и остается «ничем»: двое встретились и разминулись или назначили свидание, но поняли, что неинтересны друг другу. А в другой раз сначала один или сразу оба зацепились за «почти ничто» и начинают «хранить верность событию», в результате чего – всегда задним числом и спустя какое-то время – оно обретает свой подлинный смысл.

В Привольном Горбачев ходил провожать некую Юлечку, в школе дружил с Карагодиной (возможно, это одно лицо), которой, даже став студентом, продолжал писать письма, а Надежда Михалева на первом курсе, скорее всего, отвергла его ухаживания – «почти ничто» так и осталось ничем. Зато встреча в клубе общежития со студенткой философского факультета Раисой Титаренко в 1951 году стала Событием, во многом предопределившим последующую судьбу (историю) обоих и в какой-то мере историю всей нашей страны.

Раиса Титаренко (слева) с сестрой в Башкирии на летних каникулах 1951 года – такой ее осенью впервые увидит Горбачев. Надпись на обороте: «В схватке с ревматизмом», значит, ангину с осложнениями она перенесла еще до встречи с будущим мужем

1951

[Архив Горбачев-Фонда]

Раиса

Трактовка События, по Бадью, объясняет скупость, с которой Горбачев вспоминает пять лет учебы на юрфаке – ведь по специальности он работать не стал, и эти ниточки просто оборвались. Зато встречу с Раисой он помнит в мельчайших деталях, начиная с того, как в начале осени 1951 года два его приятеля, два гонца судьбы – Владимир Либерман и Юрий Топилин – забежали в комнату, где он, по обыкновению, корпел над учебником, и позвали на танцы: «Мишка! Там такая девчонка – новенькая!..» На этот раз зубрежка ему в голову почему-то лезть перестала, и он «из любопытства» пошел.

Раиса Титаренко (вторая справа в первом ряду) с подругами по общежитию – одна из них выйдет замуж за философа Мераба Мамардашвили, а другая – за социолога Юрия Леваду, но кто тут кто, нам уже не у кого спросить

1950-е

[Архив Горбачев-Фонда]

Это чистая, рандомная, случайность. А дальше второкурсник Горбачев втюрился и даже, по его собственному признанию, на какое-то время забил на учебу, хотя зачеты и экзамены продолжал успешно сдавать. Раиса Титаренко, приехавшая из-под города Стерлитамака в Башкирии и учившаяся к этому моменту уже на 3-м курсе философского факультета, как заметил не только наш герой, отличалась особым изяществом, «все ей шло, особенно блузка с оборкой, в которой она выглядела как обладательница гардероба». Об этом вспоминает соседка Титаренко по общежитию Нина Мамардашвили (sic! – она выйдет замуж за этого выдающегося философа, а другая соседка – за не менее выдающегося социолога Юрия Леваду, и оба они однокурсники Раисы Максимовны).

Странно, вспоминает Горбачев, в тот вечер, на танцах, он увидел ее как будто впервые, хотя они учились в одном здании и жили в одном общежитии. Скорее всего, раньше с головой, забитой учебой, он ее просто не замечал. А теперь уже она не обращала на него никакого внимания. Где-то в октябре Раиса и другие девушки пришли к ним в комнату в гости, и кто-то из подружек спросил, где Горбачев воевал. Он полез за паспортом (значит, ко второму курсу паспорт ему уже выдали), чтобы доказать, сколько ему лет, и сразу сконфузился – ну что с него взять: комбайнер. А вскоре он увидел Раису в компании другого юноши, и приятели объяснили незадачливому влюбленному, что это студент физфака, ее жених. «Ну что же, значит, опоздал», – так тускло Горбачев описывает свои чувства, но каждый из нас хоть однажды испытывал в юности нечто подобное, и нам легко представить себе его отчаянье.

Раиса Титаренко (слева) с подружкой на подножке трамвая. По настроению это как будто кадр из культового фильма шестидесятников «Июльский дождь», хотя на дворе еще только начало 50-х

1951

[Архив Горбачев-Фонда]

Однако будущий генсек уже тогда умел добиваться своего. В декабре Горбачев пришел в клуб общежития на концерт, зал был битком, и он шел по рядам в поисках места, но, конечно, и с тайной надеждой увидеть Раису. И он ее не только увидел, но она предложила ему свое место, сказав, что уходит.

Чутьем, которое с годами в нем разовьется, а на последних этапах карьеры, скорее наоборот, атрофируется, Горбачев угадал, что она чем-то расстроена, и предложил погулять вместе. Видимо, она нуждалась в поддержке или просто ей было нужно отвлечься. Так состоялась их первая прогулка, после чего они стали вместе бродить каждый день. Раиса Максимовна вспомнила в своей книжке «Я надеюсь…» их любимые маршруты: улица Горького (ныне Тверская), Кропоткинская (Пречистенка), Арбат (тогда совсем другой, без всей нынешней мишуры). Еще были пруды в Сокольниках и каток, где, видимо, они брали коньки напрокат. Но главным был маршрут от университета до общежития. По карте Москвы это 7 километров – не меньше двух часов, ведь вряд ли они шли быстрым шагом, нигде не застревая. Горбачев пишет, что в течение первых полутора лет знакомства максимум, что он себе позволял, – это взять ее за руку. Времена были еще пуританские, нынешним их сверстникам такое, наверное, трудно понять.

Но в феврале 1952 года Раиса сказала, что им надо разорвать только еще складывавшиеся отношения, объяснив это тем, что недавно пережила предательство и снова такое не вынесет. Она рассказала о несостоявшемся женихе – том самом студенте физфака Анатолии Зарецком, а из воспоминаний подруг, с которыми она своей болью тоже делилась, нам становятся известны и детали. Отец Зарецкого был начальником Прибалтийской железной дороги (снова образ железной дороги и стрелок), а его мать приехала в специальном вагоне в Москву на смотрины и сочла Раису – дочь куда более мелкого железнодорожного служащего из глухой провинции – своему сыну не ровней. А тот не решился ослушаться матери – и да, это было предательство.

Таким образом будущий президент СССР своим шансом был обязан Зарецкому. Не пережив это разочарование, Раиса Титаренко выбрала бы, скорее всего, кого-то другого – подруги мечтали выскочить замуж за москвича, еще лучше за иностранца, и уж во всяком случае за кого-то подающего надежды, а Горбачев тогда таким еще не был. Но, видимо, в нем уже чувствовалось то, чего Раисе в тот момент не хватало: надежность, умение подставить плечо и не отступать от своего, та самая верность Бадью, превращающая «почти ничто» в Событие.

В ответ на предложение расстаться Горбачев, по сути, объяснился Раисе в любви и назначил свидание в сквере у университета через два дня. Между тем, рассказала ему впоследствии Раиса, соседки по общежитию ее подначивали, а одна из них сама имела виды на Горбачева. И вот, как он описывает один из своих последних разговоров с женой, умиравшей от лейкемии в 1999 году, у ее больничной постели в Мюнстере, в изолированной палате, куда можно было войти только в одноразовой одежде и где, держась за руки, они вспоминали юность:

«– И ты сдалась?

– Как видишь, нет.

– А если бы я не настоял, не проявил характер тогда?

– Нет, я ожидала, что ты так и поступишь, как поступил».

Вспомнили они и свой первый поцелуй под проливным дождем в грозу поздней весной 1952 года на прудах в Сокольниках, когда, вместо того чтобы бежать к выходу, оба разделись и полезли купаться. Оба согласились, что это произошло «с большим запозданием». (Так «вин же телок»!)

Стенографистка Ирина Вагина, с которой мне повезло встретиться в его Фонде, рассказывает, что, диктуя ей это место в будущей книге «Наедине с собой», Горбачев не мог сдержать слез. Но слова его о любви довольно корявы – мало кто, кроме настоящих поэтов, умеет говорить о ней. Наверное, там были какие-то другие слова или что-то вовсе без слов, но важно, что в феврале 1952 года все висело на волоске, и у Горбачева была бы тогда какая-то другая жена. Возможно, он бы ее так же беззаветно любил, а может быть, только терпел бы из партийной дисциплины. Но через два дня Раиса пришла в скверик, и рождение дочери Ирины в 1957 году стало уже фактом контингентности.

Скверик этот совсем маленький, с узорной решеткой забора, сквозь которую случайные прохожие, спешившие мимо по Манежной площади, где спустя 40 лет будут собираться многотысячные митинги с требованиями отставки Горбачева, могли наблюдать эту сцену. Наверняка ведь будущий президент пришел первым и ждал на скамейке, глядя на стену Кремля метрах в двухстах перед собой, но видя что-то совсем другое и даже не помышляя о том, что когда-то за этой стеной будет его кабинет…

«Какой-то еврей»

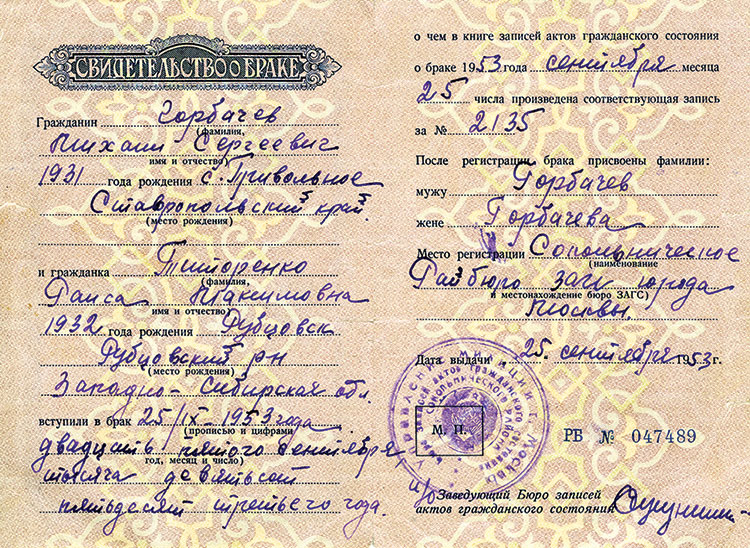

После третьего курса Горбачев поехал домой, где снова намолотил с отцом гору зерна и получил большие деньги по тем временам – почти тысячу рублей. Этого хватило на платье для Раисы из итальянского крепдешина и на костюм ему из «дорогого материала», который назывался «Ударник», к свадьбе, а белые туфли невесте пришлось одолжить у подруги. Брак был зарегистрирован 25 сентября 1953 года, свадьбу сыграли в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября в диетической столовой. Пили шампанское и «Столичную», и Млынарж посадил на свой заграничный костюм масляное пятно – вот и все подробности, которые Горбачев сообщает в мемуарах.

В свидетельстве о браке, видимо, ошибочно, фамилия жены указана как «Титоренко» через «о». Это не помешало супругам прожить вместе 46 лет, а могли бы и дольше, если бы не рак Раисы Максимовны в 1999 году

25 сентября 1953

[Архив Горбачев-Фонда]

Жить как муж и жена молодоженам было негде, и целомудрие они хранили до 5 октября, когда удалось в нелегкой борьбе с ректоратом получить семейную комнату в высотке на Ленинских горах. В книге «Я надеюсь…» Раиса Максимовна вспоминала, как молодожены ходили в Колонный зал Дома Союзов на встречу Нового 1954 года. Билет Горбачев получил, видимо, как комсомольский вожак, а ей запомнилось, что все вокруг «почему-то на них глядели». Неделей раньше был расстрелян Лаврентий Берия, «горизонт ожиданий» вдруг стал совершенно другим, бесконечным – начиналась первая оттепель.

В Башкирии с тещей А.П. Титаренко (на первом плане, позднейшее фото)

[Архив Горбачев-Фонда]

Уехав тем летом на практику в прокуратуру Молотовского района, Горбачев писал жене: «Еще нигде здесь не был. Но, правда, негде и быть: скука…» Вот те раз! – ведь тут он оканчивал школу, у него здесь были учителя, масса приятелей и юношеская любовь! Но он незаметно стал им чужим, или они ему стали чужими и неинтересными. Тут мы опять поставим галочку на полях: это качество можно описать как сброс балласта с воздушного шара в полете. Оно будет стоить Горбачеву многих неприятностей, когда медлительный «воздушный шар» превратится в ракету, отстреливающую выполнившие свои задачи ступени. На самом деле мы все ведем себя так же, когда прежние приятели становятся нам неинтересны, просто если кто-то оказывается генсеком ЦК, это заметней.

А вот что еще он писал жене в письме из Молотовского на подвернувшемся бланке районной прокуратуры: «Как угнетает меня здешняя обстановка. И это особо остро чувствую всякий раз, когда получаю письмо от тебя. Оно приносит столько хорошего, дорогого, близкого, понятного. И тем сильнее чувствуешь отвратительность окружающего… Особенно – быта районной верхушки. Условности, субординация, предопределенность всякого исхода [попутно: стилистический оборот явно хорошо начитанного человека. – Л. Н.], чиновничья откровенная наглость, чванливость… Смотришь на какого-нибудь здешнего начальника – ничего выдающегося, кроме живота. А какой апломб!..»

Эти письма Раиса Максимовна сожжет, сразу же как вернется из Фороса после путча 1991 года, опасаясь, как бы они не попали в чужие руки. Мы знаем о них только по книге «Я надеюсь…», которую она надиктовала писателю Георгию Пряхину ранней весной того же года. Никакой крамолы в этих письмах тогда уже не было, но она и Пряхину не все письма стала читать – там, конечно, было много такого, что могло касаться только двоих.

Но не то в 1954-м!.. – до ХХ съезда КПСС было еще полтора года. Легкомысленное использование практикантом бланка прокуратуры могло стать отягчающим обстоятельством – ну кому еще Горбачев мог такое написать, кроме самого близкого человека? Учась скрывать свои мысли и чувства, без чего он не смог бы сделать карьеру, он будет делиться ими только с женой – их семья станет единым организмом и раковиной, что-то прячущей от остального мира.

После окончания Горбачевым юрфака летом 1955 года супруги съездили к двум парам своих родителей познакомиться. В обоих случаях отцы, впоследствии подружившиеся, отнеслись к их выбору более благосклонно, чем матери. Строгая Мария Пантелеевна сказала: «Что ты за невестку привез, а кто нам будет помогать?» Горбачев ответил: «Это моя жена. И чтобы от тебя я больше никогда ничего подобного не слышал» («Наедине с собой»). Впрочем, и другие жители Привольного, куда в 2006-м приедет экспедиция краеведческого музея, рассказывали Ганиной, что жена Михаила на них впечатления поначалу не произвела: «Така конопатенька, обыкновенна».

А в селе под Стерлитамаком, где осели родители Раисы, Горбачев утром встал раньше всех и стал мыть посуду. Теща, застав его за этим не мужским делом, спросила, где же дочь, а он приложил палец к губам: «Тише, Рая еще спит» (она страдала в это время бессонницей). В тот же день жена рассказала, как отреагировала на это ее мама: «Ну вот, привезла какого-то еврея!..»

Горбачев рассказывает об этом со своей обычной иронией и пишет, что оба оценили это как похвалу, но мне кажется, он сам не заметил гораздо более глубокого смысла своего анекдота. Могла ли теща, объехавшая вслед за мужем чуть ли не всю страну, да еще после не столь давней кампании по борьбе с «космополитами», в самом деле, принять зятя за еврея? Конечно, нет, она вкладывала в этот термин иной, но понятный всякому выросшему в русской культуре смысл, проницательно заметив, что Горбачев уже тогда был «какой-то не такой»: вроде бы и свой, а вроде бы и не совсем.

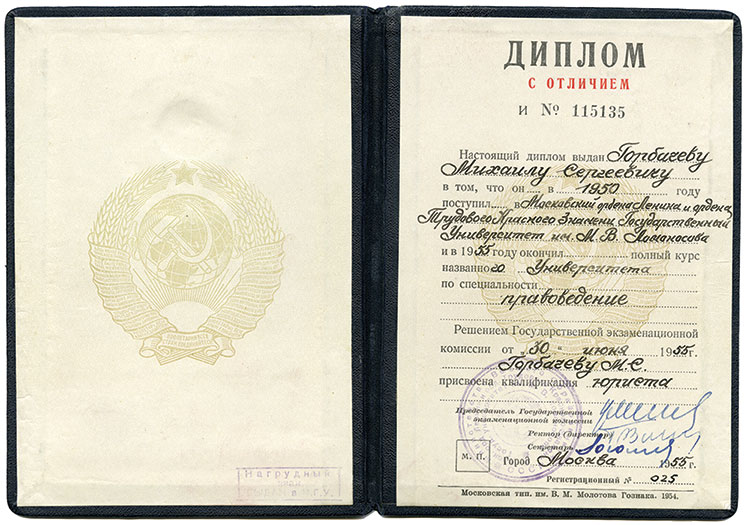

Диплом об окончании М.С. Горбачевым юридического факультета МГУ

1955

[Архив Горбачев-Фонда]

Он, например, откажется выпить фужер водки, когда в 1971 году будет избран членом ЦК и приглашен в компанию других секретарей обкомов, поддерживающих Юрия Андропова. Почти всякий на его месте послушно, пусть даже без охоты, прошел бы этот обряд инициации. Но он отказался, и вряд ли случайно, стараясь понять себя, не прошел в воспоминаниях мимо этого, казалось бы, малозначительного эпизода. Это и есть то не акцентированное, мягкое нежелание следовать ожиданиям других, ненавязчивый нонконформизм, который сразу разглядела в нем теща: конечно, «еврей».