Полная версия:

Михаил Горбачев: «Главное – начать»

В период перестройки мы написали массу глупостей, в том числе о роли в происходившем Горбачева, но большинство документов и свидетельств той поры так или иначе доступны. А публикация в те годы многочисленных материалов, касающихся периода сталинизма, показала, что и в более темные времена далеко не все можно скрыть.

Между тем отношение к истории, основанное на единственно возможной ее трактовке, снова приобрело характер идеологии, и возложение на Горбачева ответственности за развал СССР стало если не единственной, то преобладающей точкой зрения. Такая политика исторической памяти в очередной раз привела к тому, что история «ничему не научила народы». Возражая Гегелю, Василий Ключевский пишет: «Но она [история. – Л. Н.] наказывает за незнание уроков».

Глава 1

«Времена не выбирают» (хронотоп)

«Жизнь моя – железная дорога…»

В конце августа 1950 года пассажирский поезд, следовавший в Москву из Кисловодска, замедлив ход, подъезжал к станции Тихорецкая. Красно-белое, специфической железнодорожной архитектуры здание вокзала ясно говорило, что «до революции» (так делили поток времени в те времена) казаки в этих степях не бедствовали, да и сейчас городок был еще живой. Пассажиры первого купейного вагона, возвращавшиеся с детьми к началу учебного года из санаториев Кавказских Минеральных Вод, могли заметить на перроне меж баб с мешками и мужчин в косоворотках с портфелями еще двоих выделявшихся из толпы, чей кирпичный загар и большие, с мозолями на ладонях руки выдавали в них тружеников сельского хозяйства.

Один был постарше, он держал фибровый чемодан с металлическими уголками, каких навезли после войны из Германии, но по выражению его лица, на котором отражалась тревога скорого расставания, понятно было, что поедет не он. А тот, что готовился ехать, был моложе, в плохо пригнанном пиджаке с чужого плеча и в шляпе. В руке он имел авоську, где угадывалась успевшая промаслить газету «Сельская новь», в которую была завернута, курица. Забыв закрыть рот, он глядел на северо-запад, куда только что уехал, скрежеща тормозами и пуская пар, локомотив.

Среди отдыхающих в санаториях многие были из партийного аппарата, а то и из НКВД. Поэтому первый пассажир купейного вагона, объясняя улыбку, которую боковым зрением мог заметь второй, сказал:

– Никогда еще, наверное, паровоза не видел живьем. А пройдет немного лет – увидит и космическую ракету. Может, даже, в ней полетит.

– Вопрос, зачем они вообще тут оказались, – сказал второй. – В колхозах уборка еще полным ходом, мы вот только что проезжали полями.

Купейный вагон между тем оставил позади здание станции и толпу перед ним – наряд из двух милиционеров в белых рубахах с погонами и портупеями отделял народ от другой, пустынной части перрона, куда через щель в заборе уже лезли бабы с тяжелыми сумками – продавать проезжающим вареную картошку из закутанных в одеяла кастрюль. За такую коммерцию можно было и самим уехать далеко, но милиционеры делали вид, что баб не видят.

– У старшего на пиджаке два ордена Красной Звезды, однако, – продолжил первый пассажир. – И слева еще на колодке какой-то, я не успел разглядеть…

– Ленина, судя по ленте… – сказал второй. – А у второго вообще ничего – он не воевал, что ли, отсиживался? И куда это он собрался без паспорта?..

В вагоне, как только поезд замедлил ход, сделалось душно, и бывшие курортники с замечавшими только друг друга детьми столпились к выходу, чтобы размять ноги и побаловать детей картошкой с укропом. На другой части перрона бабы с мешками, расталкивая мужиков с портфелями, ринулись к общим вагонам – мало отличимые друг от друга, они скатывались с поезда и лезли в него на каждой из частых остановок.

Молодой пассажир с курицей тоже рванулся к высоким ступенькам вагона, но старший удержал его тяжелой рукой за плечо. Ломиться не было нужды: станция не узловая, но и не маленькая, и остановка здесь, пока паровоз поили из водокачки, была долгой – минут двадцать. Дав схлынуть толпе, они подошли к вагону, и старший предъявил проводнику билет, а младший какую-то бумажку, видимо, заменявшую ему паспорт. И пока проводник в нее вчитывался, старший машинально сунул билет обратно в карман пиджака.

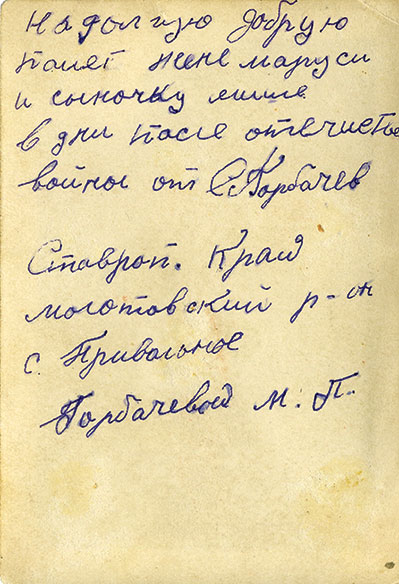

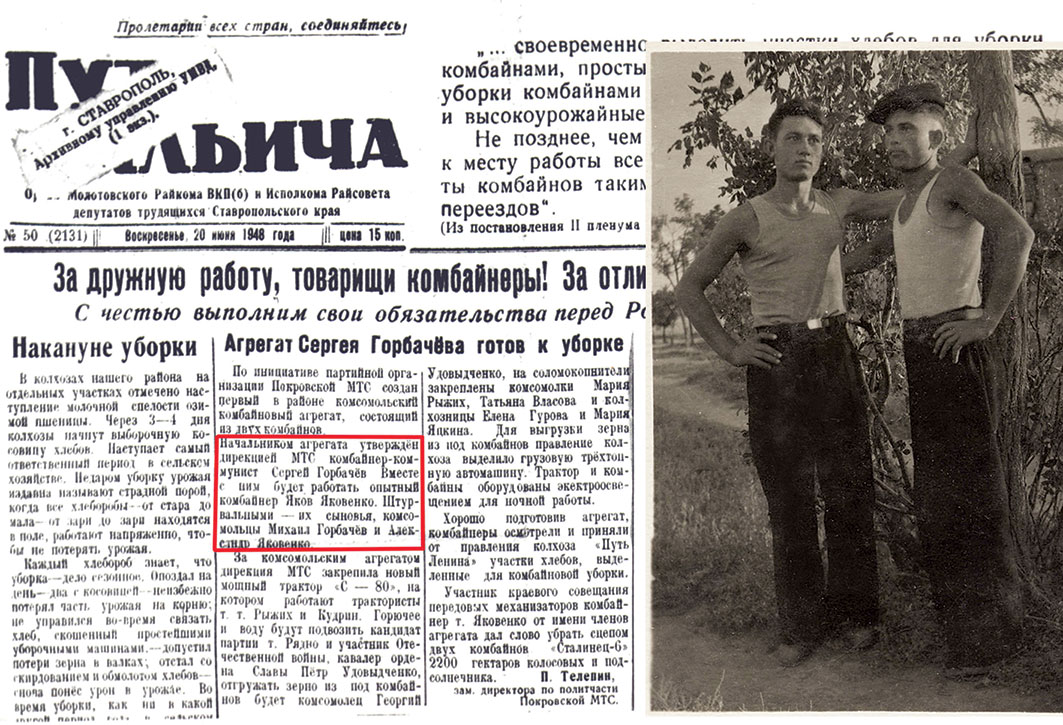

Эту фотографию Сергей Горбачев (отец), видимо, прислал жене незадолго до демобилизации (будем снисходительны к орфографии)

Западный фронт, 1944

[Архив Горбачев-Фонда]

Старшего звали Сергей, а его сына – Михаил. В тамбуре он снял свою дурацкую шляпу, и стало заметно родимое пятно у него на лбу у корней волос – впрочем, в молодости оно в глаза не бросалось. Он казался тогда старше своего возраста, и напрасны были подозрения второго пассажира купейного вагона: когда кончилась война, Михаилу стукнуло только четырнадцать. Впрочем, орден у него тоже уже был – Трудового Красного Знамени за работу с отцом на комбайне: в позапрошлом году они собрали, вкалывая сутками, небывалый урожай, и у сына от перенапряжения несколько раз шла носом кровь. Он уже умел на ходу залезть на комбайн даже со стороны крутившихся страшных его зубьев, а мог и разобрать по винтикам. Орден ему пригодится в университете, где на первом курсе, пока не обтешется, он будет им шиковать. Но не ехать же ему было в общем вагоне с орденом на груди – значит, он тайно лежал, завернутый в майку, на дне отцовского трофейного чемодана.

Сын мыслями был уже в неведомой, манившей по газетам и книжкам Москве, а отцу пора было ловить попутку, чтобы добираться назад в Привольное, где еще не было даже электричества. Они в последний раз обнялись в тамбуре, когда паровоз свистнул и тронул поезд, а билет, сунутый в карман, отец сыну, спрыгнув на платформу, отдать забыл. Без билета проводник пригрозит ссадить Михаила с поезда, но на его защиту поднимется весь общий вагон, а с народом, как известно, опасно связываться: «Ты что, вредитель? Ты не видел, что ли, орденов у его отца?!» И проводник пойдет на попятную: велит будущему покорителю столицы купить до нее новый билет на следующей остановке. Денег хватило в обрез, но курица в течение двух дней пути его поддерживала.

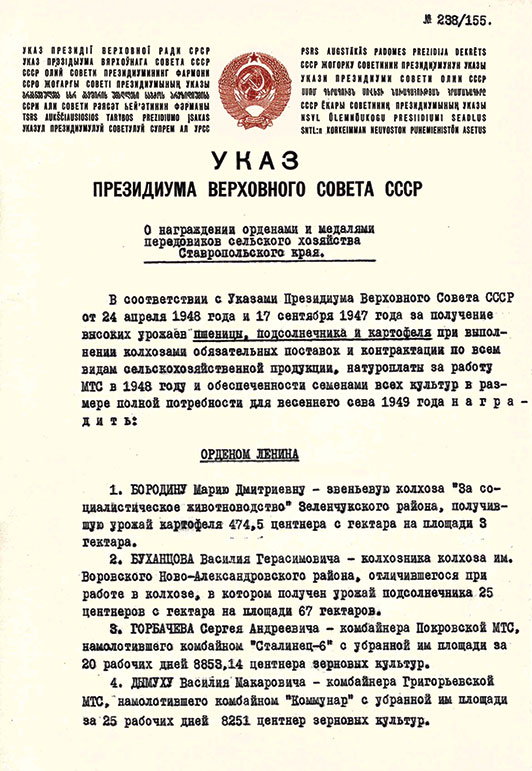

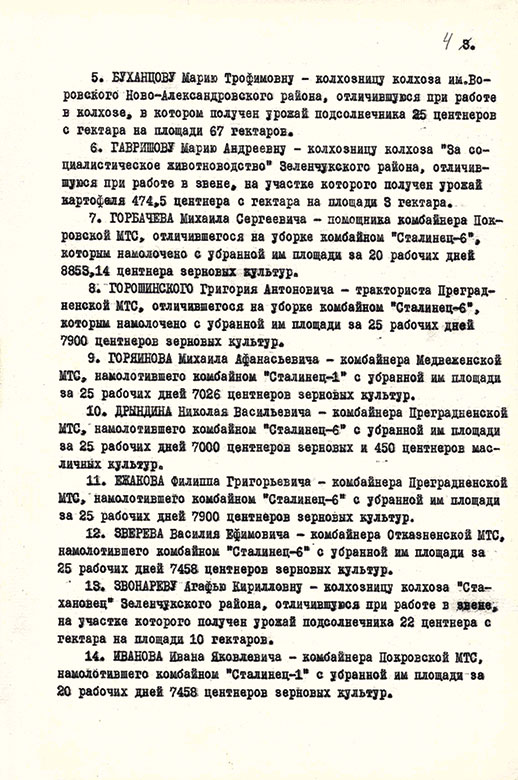

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами отца и сына Горбачевых: отец под номером 3, сын под номером 7

1948

[ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 36. Д. 507. Л. 1–4]

О награждении Горбачева и Яковенко сообщила местная газета, поместив фото их сыновей – штурвальных: Михаила (справа) и Алексея

20 июня 1948

[Архив Горбачев-Фонда]

Перед эскалатором на станции метро «Комсомольская», откуда ему надо будет доехать до «Проспекта Маркса», ныне «Охотного Ряда», где старое здание университета, он на какое-то время застынет, боясь на него ступить – может, так и простоял бы всю жизнь столбом, не толкай его в спину другие пассажиры. Но нам этот, в общем, довольно заурядный деревенский малый интересен лишь постольку, поскольку мы уже догадались, кто это. А что было бы, если бы денег не хватило и кондуктор все-таки ссадил его с поезда?

А вот так выглядел сам Миша Горбачев в старших классах школы

1940-е

[Архив Горбачев-Фонда]

А что было бы, если бы дед Пантелей, заплакавший в окне хаты при расставании, не отговорил его поступать в Железнодорожный институт в Ростове, настаивая, что с медалью, пусть даже серебряной, надо ехать в Москву? Послав по почте документы на юридический факультет МГУ, Михаил продолжал работать на комбайне, а ответа все не было – может, документы потерялись или про него забыли. Он отпросился у отца и, подскочив на попутке с зерном, отбил из ближайшего села телеграмму, на которую ближе к концу августа почтальон принес ему в поле ответ: принят и даже «с предоставлением общежития».

В книге «Жизнь и реформы», заканчивая ее осенью 1993 года (а издана она будет в 1995-м), Горбачев напишет, что больше железной дороги полюбил самолеты. Иногда, используя служебное положение, он заходил в кабину к пилотам: «Когда в пасмурный день или в снежную метель самолет взмывает за облака и ты оказываешься в лучах солнца, появляется непередаваемое чувство широты и свободы». До свободы ему еще далеко, но до конца политической карьеры вся его жизнь будет бесконечными «стрелками», на которых локомотив, выбрав одно направление, уже не может свернуть на другое. И постоянно будет меняться, тасоваться «состав» – будут цепляться к локомотиву новые, иногда с виду и неподходящие под колею вагоны, а старые будут отправляться в депо, где жадные до жареного газетчики займутся исследованием их мусорных баков и туалетов.

А пока, купив билет, дождавшись освободившегося местечка на верхней полке и поглядывая оттуда в окно, юный Горбачев, любитель стихов и активный участник школьной самодеятельности, повторял про себя строчки широко известного в те времена стихотворения Маргариты Алигер «Железная дорога»:

Дальних рельс мерцанье голубое…Так лети, судьба моя, лети!Вот они, твои, перед тобою,Железнодорожные пути.Есть в движенье сладость и тревога.Станция, внезапный поворот —Жизнь моя – железная дорога,Вечное стремление вперед…

Метод исследования

Нет, он не полетит в космической ракете. Он взлетит выше – станет главой одного из двух самых могущественных государств второй половины ХХ века, тем, кому достаточно будет нажать на кнопку, чтобы никого из нас сейчас уже не было. Мы все случайные пассажиры, родившись тут, а не там, не раньше и не позже, но лишь немногие могут изменить исторические обстоятельства, которым подчинена жизнь других. Поэтому, выбирая средний путь между литературой и журналистикой, двоих пассажиров купейного вагона мы можем посадить в поезд лишь понарошку, но в отношении только что севшего в общий вагон Михаила Горбачева обязаны основываться на твердо установленных фактах.

Мы не знаем, следовал ли состав из Кисловодска или из Пятигорска, но то, что здание вокзала станции Тихорецкая (в 1975 году вся страна узнает о ней из песни к кинофильму «Ирония судьбы») красно-белое, сегодня в один клик можно узнать в Интернете, хотя в не столь давние времена, когда Горбачев еще был у власти, на это ушел бы целый «библиотечный день». То, что отец забыл отдать ему билет, известно из воспоминаний самого Горбачева. А была ли у него с собой курица? Об этом он никогда не рассказывал – но что-то ведь мама не могла не сунуть ему в дорогу, а ничего другого у нее для этого быть не могло.

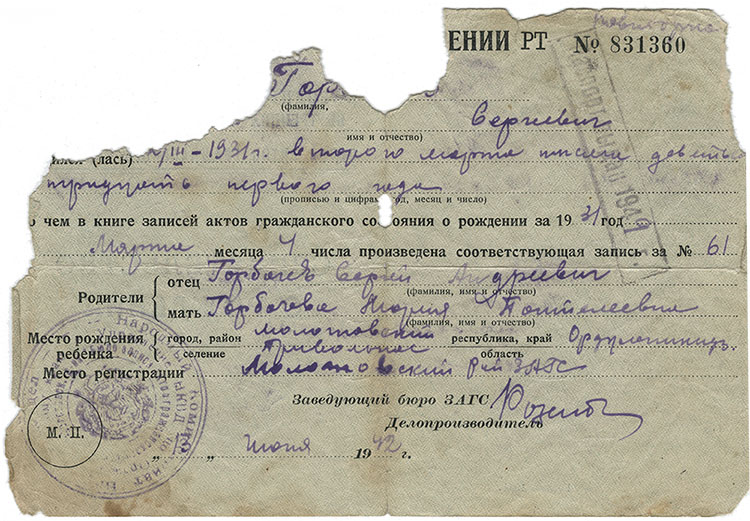

Зато сохранилось свидетельство о рождении Горбачева, выданное 4 марта 1931 года. Можно предположить, что в Привольном им успели полакомиться мыши

[Архив Горбачев-Фонда]

Паспорта колхозникам начали выдавать в 1974 году, когда я сам уже оканчивал тот самый юрфак МГУ, который Горбачев окончил на 19 лет раньше. Наверное, где-то в его архивах какое-то время хранилась, а может, и до сих пор выцветает справка из сельсовета, на основании которой он сел в поезд, но которую у него должны были отобрать в обмен на первый настоящий документ – студенческий билет. Паспорт, который он получит позже, – важная в контексте его личной и нашей общей советской истории деталь, но устанавливать ее пришлось бы очень долго и муторно и с очень незначительными шансами на успех.

В этом месте мы введем концепт, которым дальше будем постоянно пользоваться: хронотоп (хронос – время, топос – место). Его придумал литературовед и философ Михаил Бахтин, которого в СССР зажимали, пока в 1969 году его не взял под опеку член Политбюро ЦК КПСС, председатель КГБ Юрий Андропов – он же одновременно будет покровительствовать и Горбачеву.

«Хронотоп» можно обозначить еще как «времена» – те самые, которые, по словам поэта Александра Кушнера, не выбирают. Время по смыслу приближается к глаголу, оно возникает там, где что-то происходит. А времена оказываются скорее прилагательным: они всегда «какие-то». Говоря о временах, мы делаем отсылку к устойчивым признакам, которые безошибочно узнаваемы собеседником и всегда привязаны к определенному пространству. Так, слово «застой», удачно ввернутое спичрайтерами Горбачева в его выступление на ХХVII съезде КПСС в феврале 1986 года, сразу прилипло к брежневскому хронотопу: то были времена, когда в течение двадцати лет как бы вообще ничего не происходило.

Привязанность хронотопа к пространству между тем означает, что, вопреки словам поэта, некоторый выбор все же есть, хотя он всегда труден. Писатель Владимир Максимов, с которым Горбачев разминулся в Ставрополе в 60-е, а познакомится и подружится в Париже уже после отставки, эмигрировав из СССР в 1974 году, продолжал писать по-русски и для русских, но сам попал в совершенно иной хронотоп: календарное время во Франции было тем же, что в Ставрополе или в Москве, а времена совсем другие.

Краткосрочное соседство в поезде, в котором едет юный Горбачев, пассажиров купейных и общих вагонов тоже было, если вдуматься, странным и даже невозможным: бабы с семечками даже представить себе не могли роскошь тех особняков в стиле модерн, которые еще в 20-е годы облюбовала для отдыха большевистская номенклатура – бесплатное лечение в санаториях Кисловодска было ее особой привилегией и формой поощрения.

Откручивая ногу от курицы, Горбачев едет сейчас не только в другое место, но и в другое, столичное, время. Через 20 лет ему предстоит размещать и навещать в старинных особняках Кисловодска высших руководителей СССР и построить там в лесу новую роскошную дачу ЦК. Между тем большинство его односельчан и прежних знакомых так и осталось в Привольном, будто в прошлом, хотя скоро сюда все же проведут электричество.

Представить себе дистанцию, которую Горбачеву предстоит пройти между разными мирами и эпохами, пока просто невозможно – она и задним числом не очень укладывается в голове. В этом есть и подтверждение советского мифа о рабоче-крестьянском государстве, и что-то от государствообразующего мифа США про чистильщика обуви, ставшего миллионером. Но миллионером Горбачев тоже не станет – зато благодаря ему в список журнала «Форбс» попадут многие его соотечественники. Хорошо это или плохо? Чтобы ответить на этот вопрос, и стоит писать и читать эту книжку.

Глава 2

Откуда он взялся (1931–1950)

Село Привольное

В Ставрополь я приехал, когда две трети этой книжки были начерно уже написаны, и я понял, что первые ее главы о детстве и юности Горбачева придется сокращать: слишком важны события 1988–1991 годов, да и темп во второй части набирается такой, что рассказ о его ранних годах производит впечатление замедленной съемки. Зато к этому моменту я стал лучше понимать, ответы на какие вопросы следует искать на родине Горбачева.

Перед самым отъездом в Ставрополь один из сотрудников последней команды Горбачева, которых, увы, осталось немного, – Карен Карагезьян – рассказал мне об эпизоде, который до сих пор не был известен. В декабре 1991 года в Москву приехала знаменитая немецкая рок-группа «Scorpions», и пригласивший их Стас Намин позвонил германисту Карагезьяну, чтобы передать просьбу лидера группы Рудольфа Шенкера: они хотели бы спеть Горбачеву посвященную ему песню «Ветер перемен» (Wind of Chang). Карагезьян ответил, что это скорее всего не удастся – только что было заключено известное соглашение в Беловежской пуще, рухнул Советский Союз, а с ним власть Горбачева.

Тем не менее Карагезьян позвонил Михаилу Сергеевичу, и тот неожиданно пригласил «скорпионов» в Кремль, в один из небольших залов Сенатского дворца, где до 25 декабря за ним оставался президентский кабинет. 14 декабря, когда любой другой на месте Горбачева лежал бы в депрессии зубами к стенке, Шенкер, сев с гитарой на подоконник, исполнил свой Wind of Chang все еще президенту СССР и Раисе Максимовне – все были страшно довольны и счастливы.

Село Привольное во время экспедиции сюда Ставропольского краеведческого музея в 2006 году. В конце улицы – бугор «Горбачи» – он давно распахан и засеян, и дом, в котором родился Горбачев, не сохранился

2006

[Ставропольский государственный краеведческий музей]

Я попросил Карагезьяна уточнить: Горбачев так молодецки держался, делал хорошую мину при плохой игре? Нет, сказал собеседник, подумав, он просто вообще был такой – не зацикливался на плохом. Если бы существовал антоним диагнозу «депрессивная личность», вот это было бы оно. Не то чтобы жизнерадостный дурачок, но человек неунывающий. Вот это откуда?

В село Привольное, где родился и вырос Горбачев, из Ставрополя я не поехал: зная об известном всякому журналисту эффекте заезженной пластинки, не хотел портить впечатление от отчета о предпринятой летом 2006 года трехнедельной экспедиции в это село команды из областного краеведческого музея под руководством научной сотрудницы Татьяны Ганиной. На этот документ, наряду с воспоминаниями Горбачева о детстве и юности, мы и будем опираться.

Сергей и Мария Горбачевы в 60-е годы, они сфотографировались для внучки, а более ранних их фотографий в Фонде нет – съездить в райцентр в фотоателье было целое дело

1960-е

[Архив Горбачев-Фонда]

Население Привольного, по данным переписей тех лет, когда таковые проводились, в 1925 году составляло 5424 человека (а в 1916-м было без малого 8 тысяч), но в 1989 году лишь 3285 человек и сегодня остается на том же уровне. Сокращение более чем на две тысячи душ могло быть результатом коллективизации, которая в 1932–1934 годах вызвала в этих богатых краях жестокий голод. Горбачев вспоминает, что, играя в прятки, они часто ховались в домах, оставшихся без хозяев после голодомора. У его деда Андрея из шестерых детей умерло трое, а всего в селе – до 40 % населения.

По разные стороны мутной речки Егорлык жили «хохлы» и «москали», при этом между собой дети говорили в основном на украинском, а в школе переучивались по-русски, для чего учительница не скупилась на единицы, пародируя украинское слово «колы» (когда). Мне кажется важным, что Горбачев вырос как «билингва» – двуязычие приучает к гибкости, к отказу от «единственно верных» формул, развивает способность понимать не похожих друг на друга людей и разные начала в себе самом.

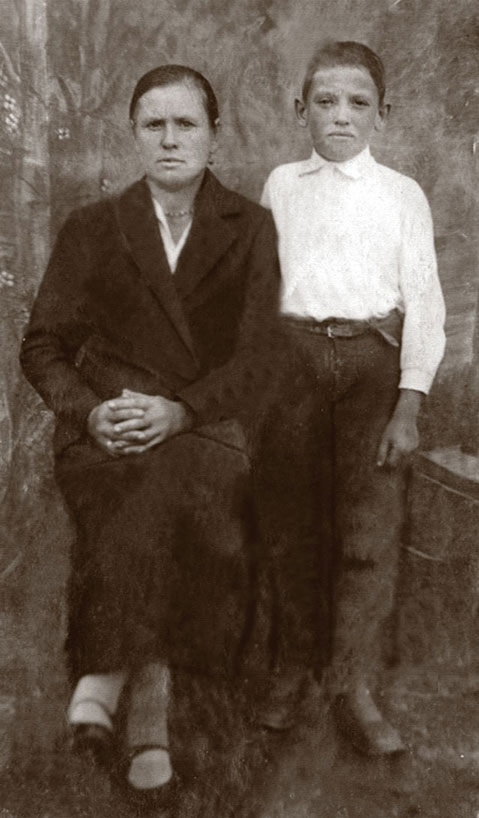

Бабушка и дед Горбачева по линии Гопкало (которые «повидней»). Фотографий деда и бабки по линии отца в Фонде нет – вероятно, их и в природе никогда не было

[Архив Горбачев-Фонда]

В начальную школу в Привольном ученики ходили в «замшных» (домотканых) штанах из конопли и «поршнях», которые им «морщили» родители. Это обувь из куска телячьей шкуры, по бокам которого прокаливались дырки, туда продевалась завязывающаяся на щиколотке веревка, и они «морщились». Зато у Горбачева была шапка-кубанка, за которую он получил в школе кличку Казачок, а в старших классах перешитая рыжая румынская шинель и «порхвель», отличавшийся от обычной «замшной» сумки наличием нескольких отделений и подаренный ему в школе за то, что он хорошо учился. Однако до средней школы в районном городке Молотовское (ныне Красногвардейское) в «поршнях» добраться было уже проблематично – это около 20 километров. Там же находились всякие важные учреждения, включая райком комсомола, поэтому в комсомол вступали только самые неленивые – Горбачев был в их числе.

Позднейшая фотография дома, в котором вырос будущий глава СССР

Ставропольский край, с. Привольное, 1960-е

[Архив Горбачев-Фонда]

У жителей Привольного было в обычае жениться перекрестно: москали на хохлушках, а хохлы на москальках, но женихам на почве этих ухаживаний полагалось биться на кулаках на льду речки Егорлык. Горбачевы, они же Горбачи, дрались неохотно – брали умом. Они пришли в эту степь откуда-то со стороны Воронежа, их было много, целый бугор в Привольном так и назывался: Горбачевщина. Зато хохлы Гопкало, из которых отец Горбачева Сергей Андреевич взял себе в жены Марию Пантелеевну, были «повидней».

Жители села любили петь песни – «плакать», а наплакавшись, переходили на частушки. Горазд на них был и будущий президент СССР, которому отец, уходя на войну, купил балалайку, но строгая мама Мария Пантелеевна за матюги стегала его ремнем. После деккупации присланная женщина, назначенная председателем колхоза, запретила петь по ночам, чтобы не будить доярок, но в колхозе на этой почве случилось целое восстание – запрет был отменен.

Дом, в котором рос Горбачев, не сохранился, хотя сотрудники музея по рассказам жителей восстановили его место на давно распаханном бугре. Нашли и заброшенный колодец, откуда будущий генсек таскал зараз по четыре ведра: два на коромысле и два в руках.

Первое яркое воспоминание Горбачева в 1934 году – тогда ему было три года – лягушки, которых от бескормицы варил в котле его дед по отцу Андрей, и они всплывали, сваренные, белыми брюшками вверх. Он не рассказал, ел он их или нет, но понятно, что ему было их жалко: только что весело прыгали, может быть, он сам и помогал их ловить – и вот уже «белыми брюшками вверх». Вряд ли Горбачев вспоминал этих лягушек, когда вел переговоры о ядерном разоружении с президентом США Рональдом Рейганом, но мы вправе допустить, что как-то они и до Рейкьявика в 1986 году тоже допрыгали и какой-то эффект на мировое разоружение произвели.

Деда Андрея в том же 1934 году арестовали – он был противником коллективизации – и отправили на лесоповал, откуда через два года он вернулся с грамотами. Второй дед – Пантелей Гопкало – вступив в ВКП(б) в 1928 году, стал, напротив, председателем колхоза, а затем заведовал районным земельным отделом и переехал, видимо, на казенную квартиру в село Молотовское. Там, у деда с бабкой, Миша любил гостить, но в 1937-м Пантелея тоже арестовали как троцкиста. Он пробыл в тюрьме 14 месяцев, но вины не признал и вернулся к дочери в Привольное. Первым делом он собрал семью и рассказал, как ему ломали руку дверью, а внук, которому в ту пору было около девяти, внимательно слушал и запомнил этот рассказ «с печки». Дед его потом ни разу не повторял – он говорил, что «советская власть спасла нас, дав землю».

Горбачев пишет, что от расстрела, уже назначенного тройкой, деда Пантелея спас помощник прокурора, который вник в дело и переквалифицировал статью с политической на общеуголовную, и того отпустили. Фамилию этого человека Горбачев нигде не указывает, но в одном месте говорит, что именно ему, в числе других соображений, он обязан идеей поступать на юридический факультет. А в интервью моей приятельнице Валентине Лезвиной, опубликованном в «Ставропольской правде» к его 80-летию 2 марта 2011 года, Горбачев вспоминает, что, пока дед не вернулся реабилитированным, другие дети в селе с ним не играли и старались не разговаривать.

Эта фотография была сделана в райцентре в день проводов отца на фронт и отправлена ему почтой. Как мы знаем, во время атаки на фронте отец потерял сумку с документами, а эта фотография сохранилась – значит, он носил ее в кармане гимнастерки, отсюда и повреждения на ней

3 августа 1941

[Архив Горбачев-Фонда]

3 августа 1941 года отец, купив 10-летнему Мише в райцентре балалайку, ушел на фронт. От него приходили письма, которые Миша читал неграмотной маме, а летом 1944 года пришла бандероль с его документами. Думали, погиб, но оказалось, что просто потерял под обстрелом в боевой неразберихе сумку. В конце того же года Сергей Горбачев был тяжело ранен и в начале 1945-го вернулся в Привольное. Сын, которого кто-то успел предупредить, выбежал его встречать босой и в «замшной» рубахе, а отец обнял его, посмотрел и сказал: «Довоевались! Вот вам как жить» (из интервью Горбачева Таубману).