Полная версия

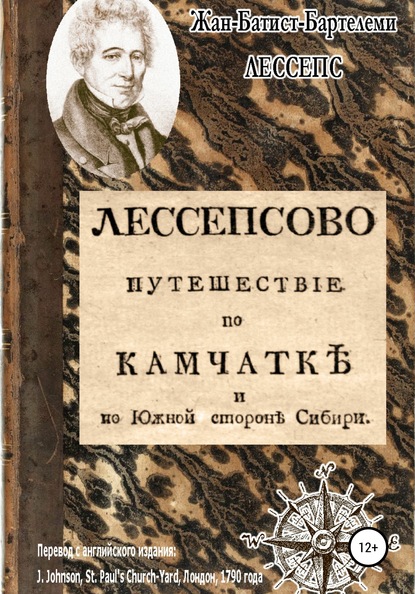

Полная версияЛессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири

Мой разговор с этим добродетельным коряком почти весь был такого рода. Я посчитал себя обязанным записать его здесь, чтобы дать самое полное описание его личности. С вашего позволения я добавлю ещё один эпизод.

Расходы, которые он тогда понёс, едва не погубили его. Потребовалось значительное время, чтобы восстановить его стадо, которое за время его отсутствия из-за небрежности и неверности тех, кому он его доверил, пришло в полный упадок. И в этот же момент он проявил поразительную щедрость. Один из его родственников за несколько месяцев до этого потерял всех своих оленей и попал в рабство. Семён Умиавин пришёл на помощь и собрал для него небольшое стадо, которое и одолжил ему без всяких процентов. Вернувшись из своего неудачного путешествия, он отказался взять его обратно, потому что оно ещё недостаточно выросло, обеспечив, таким образом, своему родичу средства к существованию.

Олени – единственное богатство для этого странствующего народа. У вождя племени редко бывает меньше двух-трех сотен, а у многих из них – три-четыре тысячи. Стадо Умиавина состояло тогда из восьми или девяти сотен оленей, вид которых доставлял мне большое удовольствие.

Вся эта масса оленей пасётся на вершине горы, недалеко от реки Студёной. Иногда вместе, а иногда порознь, они ищут под снегом мох. Изредка кто-нибудь отбивается от стада, но их всегда без труда возвращают обратно. Вечером в день моего приезда я имел возможность насладиться зрелищем ловли оленей. Сначала собрали их всех вместе для того, чтобы выбрать из них тех, которые предназначались для меня, что потребовало всего четверть часа. По особому крику пастухов прирученные олени направились к нам. Молодые и те, кто не предназначен для работы в упряжке, уходят в другом направлении. Затем от прирученных отделили слишком медлительных и чересчур беспокойных, которые тут же присоединились к остальным, а тех, кто был нам нужен, быстро отловили с помощью лассо, которое коряки бросают с необычайной ловкостью.

Обычно самок оленей не используют в качестве рабочей силы, они предназначены только для размножения. Олени спариваются осенью, а телятся весной. Молодые самцы, предназначенные для упряжки, кастрируются, как и собаки на Камчатке.

В стаде почти всегда есть три или четыре оленя, которых приучают к охоте на других оленей – диких. Способности таких животных непостижимы; они охотятся даже во время кормёжки. Если такой олень замечает дикого собрата, то он начинает, внешне не выказывая никакого интереса или удивления и не переставая щипать мох, подражать походке и движениям другого и приближаться к нему, не вызывая подозрения. Вскоре они уже играют вместе; их рога переплетаются, они бегают друг за другом, сходятся и снова расходятся. В этих весёлых забавах ручной олень постепенно подводит свою добычу под мушкетный выстрел охотника. Хорошо обученный олень может даже поймать своего собрата живым, для этого на рога первого надевается верёвка, которой он в своей игре опутывает рога другого. И чем больше усилий прилагает дикий олень, чтобы убежать, тем теснее затягивается петля и тем сильнее ручной олень держит верёвку, чтобы дать своему хозяину время подойти. Однако часто случается, что дикий олень начинает что-то подозревать и спасается бегством.

Когда утром коряк выходит из своей юрты, олени толпятся вокруг него в ожидании питья, которое является для них высшим лакомством; это не что иное, как человеческая моча, бережно сохраняемая в сосудах или корзинах из соломы такого плотного плетения, что не пропускает жидкость. Животные так любят этот «напиток», что какое бы количество им ни давали, они выпивают его в одно мгновение.

Семён Умиавин приказал убить молодого оленя, лучшего из его стада. Его освежевали для меня, и добавили ещё половину дикого оленя, мясо которого оказалось ещё более сочным. Он дал мне также четыре очень красивые шкуры[180]. Затем мы вошли в юрту, где я провёл ночь на расстеленном в углу тюфяке.

Хотя они и имеют одно и то же название, никакого сходства между жилищами кочевых и оседлых коряков нет. Не зная, как отличить жилища этих людей, русские дали им всем имя «юрта», не утруждая себя первоначальным значением этого слова, означающего подземное жилище. Юрты, о которых идёт речь – это, собственно говоря, просто постройки в виде хижин на поверхности земли. О фундаменте не заботятся, только убирают снег на месте постройки. По окружности на равном расстоянии друг от друга возводится ряд жердей, которые соединяются вместе верхушками. Эта грубая деревянная конструкция беспорядочно покрывается дублёными оленьими шкурами от основания[181] до фута или двух от вершины, где оставляется отверстие для выхода дыма. От этого происходит значительное неудобство, так как ничего не защищает центр жилища от дождя и снега; между тем именно на этом месте разводится костёр и готовится пища. Семья и работники, которые заботятся о стаде, спят под «пологами», которые представляют собой нечто вроде низких палаток, расположенных по внутренней окружности юрты и напоминающих квадратные шатры чукчей.

Кочевая жизнь этого странствующего народа побудила их изобрести такой вид жилья. Поскольку перевозка их домов легка и удобна, они всегда готовы переехать на другое место. При первой же необходимости или неудобстве они разбирают свои жилища, прикрепляют шесты вдоль саней, а шкуры укладывают вместе с вещами. Затем находится новое место[182], которое вскоре снова покидается для переезда на ещё более новое, и таким образом они всё время перемещаются с места на место. Их сани, поэтому, всегда стоят нагруженными рядом с жилищами, а провизия и другие предметы достаются из них только по мере необходимости.

К моему прибытию было приготовлено двенадцать саней. Первым делом Семён Умиавин заверить меня, что он сам будет моим проводником и доведёт меня, если понадобится, до Ямска. Я с готовностью принял это любезное предложение. В восемь часов утра 10 апреля мы тронулись в путь и, преодолев двадцать пять вёрст, в полдень достигли реки Таватум.

Желая увидеть поблизости горячий источник[183], на который указал мне Умиавин, я надела свои снегоступы, чтобы пешком пересечь небольшой лесок, у которого протекает ручей шириной в три сажени, впадающий в Таватум. Со своими людьми я договорился, что они перейдут через высокую гору, которая была справа, и будут ждать меня там, и тем временем накормят оленей и приготовят обед. Я пошёл в сопровождении господина Киселёва, и, пройдя две версты, мы добрались до источника.

Говорят, что он сливается из нескольких других, вытекающих из горы слева от реки. Над источником клубится густой пар, но он не имеет неприятного запаха. Вода очень горячая, и постоянно выделяет пузырьки газа. Вкус её острый и неприятный, что, по-видимому, означает, что вода содержит сернистые соли; а анализ, возможно, обнаружил бы в ней железо и медь. Несомненно, что камни, которые мы подбирали на берегу ручья, имели вулканическое происхождение, но самым необычным было то, как подействовала на нас вода из источника. Я только слегка прополоскал ею рот, а г-н Киселёв умыл лицо – и у него начала слазить кожа, а у меня как будто содрали кожу с языка и нёба, и я после этого ещё долго не мог есть ничего горячего или острого.

Удовлетворив моё любопытство, мы собрались присоединиться к нашей компании. Мы решили, что для этого нам надо перейти через гору, противоположную той, из которой вытекал горячий источник. На подъёме наши снегоступы сильно замедляли наше движение, мы сняли их и поднимались пешком. Примерно через три четверти пути, изнемогая от усталости и опасаясь, что мы ошиблись дорогой, я попросил своего спутника, более привычного к таким подъёмам по снегу, попытаться взобраться на вершину, откуда, как я надеялся, он сможет увидеть наше отряд. Это ему удалось, и после полутора часов беспокойного ожидания я увидел нашего славного коряка, шедшего мне на помощь с санями. Он сообщил мне, что на самом деле мы выбрали неверное направление, и Киселёв чуть не погиб, прежде чем нашёл наш лагерь. По прибытии мы тотчас же отправились в путь и не останавливались, пока не стало уже поздно, проехав от горячих источников Таватумы двадцать пять вёрст.

Мы наметили себе, что 11 апреля достигнем горной цепи, называемой Вилигинской хребет, но это оказалось неосуществимо. На закате дня мы могли только увидеть эти горы; однако продолжали идти вперёд, пока не подошли достаточно близко, чтобы быть уверенными, что достигнем их на следующий день рано утром.

Они казались совсем близко от нас, когда мы были ещё на расстоянии восьми вёрст. Пройдя это место, мы пересекли небольшую реку Вилигу, вьющуюся у подножия этих гор, а затем подошли к самой высокой горе, название которой, тоже Вилига, даёт название всему хребту. На первый взгляд она казалась недоступной. Перед нами открылась узкая тропа через перевал, и, доверившись нашему проводнику, мы ступили на неё. Четырёх часов едва хватило, чтобы добраться до вершины. Представьте себе огромную массив, по меньшей мере двести ярдов высотой и почти вертикальный, с выступающими из него в разных местах голыми скалами, очищенными от снега ветрами. То немногое, что осталось, делало поверхность настолько скользкой, что наши олени падали каждую секунду. Несмотря на все наши усилия, сани всё время норовили скатиться назад по крутому склону, и мы постоянно опасались, что они свалятся прямо на нас. Часто я хватался за камень, который казался надёжным, но он поддавался, и я терял равновесие. Если бы не Умиавин и мои солдаты, которые всегда были рядом со мной и вовремя оказывали мне помощь, я бы непременно упал в пропасть. Когда я добрался до вершины и посмотрел вниз, у меня закружилась голова. Я внезапно осознал, какой опасности мы избежали, и сердце моё содрогнулось.

Я был далёк от мысли, что нахожусь уже в безопасности, так как предстояло ещё спуститься вниз. Мой любезный коряк, чтобы придать мне уверенности, подробно объяснил способ, которым я должен пользоваться при спуске. Его толковые наставления успокоили меня, и я перестал бояться любого неосторожного движения. Но я всё ещё чувствовал себя неловко, так как оставил часть своего багажа у подножия горы. «У кого, – думал я про себя, – хватит теперь смелости пойти за ним?» За это дело взялся бесстрашный Умиавин и ушёл в сопровождении нескольких своих людей.

Меня мучила нестерпимая жажда. На вершине горы был снег, но не было видно ни кустика, чтобы растопить его. Надежда найти их внизу заставила меня принять решение не дожидаться Умиавина, а воспользоваться его советами и спуститься вниз самому. Мы начали с того, что распрягли оленей и привязали их к саням сзади. Затем мы уселись по двое в каждые сани и просто покатились вниз, как жители Петербурга, которые во время карнавала развлекаются таким образом на ледяных горках на берегах Невы. С помощью наших палок мы направляли и сдерживали наши сани, и менее чем через десять минут были внизу. Мне удалось найти несколько кустиков стланика, я разжёг костёр и утолил свою жажду. Было уже два часа, а в семь мы собрались все вместе. Умиавин вернулся живой и невредимый, но был так измождён, что мы смогли продолжить наш путь только в девять часов.

На следующий день путешествие было менее утомительным, но только для нас, а не для наших оленей. Снег был глубиной более трех футов и такой рыхлый, что они проваливались по шею. Многие из них отказывались идти, и нам пришлось оставить их на дороге. Таковы неудобства, связанные с этими животными, когда вы хотите совершить долгое путешествие с короткими промежутками отдыха: если олени устали, то невозможно заставить их двигаться – приходится или останавливаться, или бросать их.

Я надеялся добраться до деревни Туманы[184] утром 14-го, и мы были уже в десяти верстах от него, когда сильный порыв ветра со снегом почти ослепил нас. Это заставило нас сбавить скорость, и мы прибыли в деревню только в четыре часа пополудни.

Она расположен к юго-западу от Гижиги, на расстоянии четырёхсот сорока вёрст, в небольшом лесу, через который протекает река Туманы. Три юрты, столько же деревянных амбаров и дюжина балаганов составляют весь острог, население которого составляет двадцать семей. Хотя река изобилует рыбой[185], я видел, как жители, то ли от лености, то ли от какого-то извращённого вкуса, питаются берёзовой корой, пропитанной китовым жиром.

Непогода продолжалась в течение 15 и 16 апреля; но даже если бы мы хотели, то не могли продолжать путь, так как наши олени были не в состоянии везти нас дальше. Умиавин не осмеливался признаться в этом, но его печальный вид говорил мне то, что он пытался скрыть. Когда я сказал ему об этом, он стал извиняться, как будто я имел право жаловаться, что он не может проводить меня, как намеревался, до Ямска. Мне было очень трудно дать ему понять, что я вполне удовлетворён его старанием и благодарю его за все его услуги. Мне даже пришлось изобразить недовольство, чтобы он принял кое-какие подарки, которые я считал себя обязанным прибавить к плате за провоз.

По его совету я уговорил жителей продать мне всех собак, которые у них были, но при всём их старании они могли достать только очень небольшое количество. Так что мне ничего не оставалось, кроме как запрягать молодых собак и даже беременных самок. Великодушие этих людей дошло до того, что они предложили мне часть своей сушёной рыбы, которой у них и так не было в избытке.

17-го ветер стих, но небо всё ещё было затянуто зловещими тёмными тучами. Тем не менее, я простился с Семёном Умиавином и моими хозяевами в Туманах и отбыл в час дня со своим эскортом и всем моим багажом в пяти открытых санях. Каждая упряжка состояла из восьми или десяти собак. Я взял ещё одного человека себе в возничие, так как у меня уже не было ни сил, ни терпения делать этим самому; это занятие совершенно меня измотало.

Вскоре мы вышли к морю, по которому решили обойти горы на побережье, пройти которые обычным путём было чрезвычайно трудно. Не успели мы пройти и пятнадцати вёрст, частью по льду, частью по берегу, как, к счастью для нас, пришлось возвратиться, так как начался снегопад, а ветер задул с такой силой, что сбивал с ног собак и чуть не переворачивал сани. Мои проводники поздно сообщили мне об опасности, а теперь из-за боязни заблудиться предложили нам укрыться в заброшенном юрте, находившейся не так далеко и хорошо им известной.

Юрта находилась на небольшой реке под названием Йованна[186], в двадцати верстах от Туманов. Мы были сплошь залеплены снегом и сильно замёрзли, когда добрались до неё. Нам всем не терпелось спуститься вниз, чтобы укрыться от бури, но тут мы обнаружили, что вход в неё завален снегом глубиной в четыре фута. Наскоро разобравшись с упряжками, мы взяли, за неимением лопат, свои снегоступы и стали отрывать проход. Эта работа заняла у нас целый час. Там не было лестницы, но самые отчаянные спрыгнули вниз, а остальные последовали за ними. Мы наткнулись на замороженные туши тюленей, некоторые были наполовину обглоданы, скорее всего, хищными зверями, которые превратили это подземное жилище в свое зимнее логово. Кожаный невод в углу юрты была единственным признаком того, что здесь жили люди. Наверное, местные коряки пользовались этой юртой в качестве склада. Все стены были в сосульках, так что, по правде говоря, жилище это больше походило на ледник. Оно было квадратной формы размером десять на десять и глубиной пять футов.

Пока мы занимались тем, что перекладывали тюленьи туши, чтобы освободить место для ночлега, проводники привязали наших собак[187] и дали им еду; вскоре был разведён огонь, и, согревшись и поужинав, я растянулся на кожаной сети, которую мы нашли в юрте. Тюлень под моей головой служил мне подушкой. Спутники последовали моему примеру, и, если не считать неудобством некоторую тесноту, мы провели ночь очень хорошо. Коряки жались друг к другу в своём углу и не могли вытянуться во весь рост; но они не жаловались и, казалось, не замечали каких-либо неудобств. Они спали, сидя на корточках, как обезьяны, закутавшись с головой в парки и упёршись локтями в колени; в такой позе, как видно, им было совершенно комфортно.

На следующий день ветер не стих, но поменял направление, и это было тем более неприятно, что теперь он загонял дым в юрту так сильно, что мы были вынуждены зажигать огонь только на время готовки еды.

Я решил спастись от вездесущего дыма и выйти подышать свежим воздухом, но не успел я ступить из юрты, как меня чуть не сбило с ног. У господина Киселёва, сопровождавшего меня, ветер сорвал шапку. Он бросился было догонять её, но это было бесполезно: на расстоянии пятнадцати шагов он совершенно потерял из виду наше убежище и смог найти дорогу назад только по крикам, которыми мы его звали.

Наконец нам удалось соорудить из снега достаточно высокий вал у входа, чтобы улучшить выход дыма. Теперь мы могли жечь костёр без перерыва, днём и ночью, но, несмотря на все старания, мы все мёрзли. Теперь к холоду прибавилась ещё ужасная сырость. Огонь постепенно растопил сосульки на стенах, на наши головы постоянно капало, а под ногами потекли ручьи. Ко всем нашим несчастьям ещё начали таять тюленьи туши, распространяя зловоние. Наших собственных испарений[188] было более чем достаточно, чтобы сделать наше убежище сущей преисподней. Так как очистить воздух было невозможно, мы попытались по крайней мере избавиться от тюленей. Проводники предложили кормить ими наших собак, и я тут же согласился, тем более, что скудость наших запасов вяленой рыбы не позволяла нам транжирить. Присвоив, таким образом, себе то, что досталось нам по случайности, я, несомненно, причинил убыток неизвестным мне обитателям этой местности; но когда дело доходит до крайностей, эгоизм иногда простителен.

Сгорая от нетерпения продолжить наше путешествие, я послал своих коряков посмотреть погоду. Через пару минут они спустились, совершенно залепленные снегом, и такие замёрзшие, что не могли открыть рта. Их рассказ соответствовал их печальному виду; но из всех их восклицаний меня больше всего поразило то, что скалы, которые были в нескольких шагах от нашей юрты и хорошо различимы накануне вечером, теперь совершенно исчезли из виду.

20-го числа, когда погода стала спокойнее, и снегопад почти прекратился, я приказал готовиться к отъезду. Наши собаки были запряжены, и мы уже вылезли из юрты, когда страшный порыв ветра нарушил все наши планы. Снег повалил так же густо, как и до этого, и нам пришлось побыстрей ретироваться, радуясь, что не ушли далеко от укрытия. Почти сразу же я почувствовал себя больным. Я не знаю, было ли это вызвано внезапным переходом от холода к жаре, или гнилостным воздухом, которым я дышал все эти дни, или досадой от очередной неудачи, но я пробыл без чувств почти четверть часа. Усердие моих людей проявилось и в этом случае: чтобы привести меня в чувство, один окатил меня водой, а другой так энергично натёр мне виски снегом, что, кажется, содрал кожу.

Мои размышления после этого обморока были столь же печальны, как и моё положение. Я считал, что мой планы полностью рухнули из-за всех этих препятствий и задержек, и опасался не успеть в Охотск до того, как вскроются реки. Между тем это было необходимо, если я намеревался воспользоваться санным путём, чтобы добраться до места, называемого Юдомский крест[189]. Оттуда я намеревался отправиться в Якутск кружным путём по рекам Юдома, Майя и Алдан[190], что позволило бы мне избежать неудобств оттепели, делающей дорогу непроходимой даже для лошадей. Я понимал, что замедление даже в один день могло в результате вызвать задержку на два месяца и более. Надо было быть на моем месте, чтобы понять, насколько обескураживающей была моя перспектива; и даже опасности, которые меня окружали, страшили меня меньше.

Наконец, 21-го числа, можно было выступать. Небо всё ещё было затянуто тучами, и шёл сильный снег, но ветер стих, и мы решили отправиться в путь, несмотря на то, что опасались ещё одного урагана, который был чрезвычайно нежелателен, так как у нас не было никакой надежды найти ещё одно укрытие до самого Ямска. Мы направились к морю, по которому постоянно шли на расстоянии двух вёрст от берега; но вечером сочли благоразумным остановиться поближе. Лёд был совершенно гладким, и мы легко установили наш маленький лагерь.

На следующее утро мы поднялись довольно рано и, чтобы избежать изгибов берега, направились напрямую через море. Накануне вечером мы видели несколько бухт, но они были не так обширны, чем та, которую мы пересекли в этот день. К сожалению, порывистый ветер помешал мне рассмотреть её.

Я узнал от своих проводников, что в эту бухту впадает река Иреть, и что вход в неё почти полностью закрывается и обсыхает летом, во время отливов[191]. Весной он изобилует водоплавающей птицей. Жители Ямска и его окрестностей ловят их сетями и бьют палками в сезон линьки. Мелководность бухты, которая во всех местах пригодна для брода, тому благоприятствует.

С наступлением ночи мы вышли на берег и остановились до утра в хвойном лесу на берегу реки Иреть.

23-го апреля не было ничего примечательного. Сильный ветер обрушился на нас посреди равнины, простиравшейся на двадцать пять вёрст. Я опять взялся идти по компасу, но не прошли мы и пятнадцати вёрст, как небо вдруг прояснилось. Тут мы встретили сержанта с донесениями из Охотска, а чуть дальше вышли на реку Яма верстах в трёх от её устья. Мы последовали по ней, по пути миновав справа летнее жилище рыбаков.

Глава XIII

Прибытие в Ямск – Одежда кочевых тунгусов – Гора Бабушка – Острог на р. Средней – Река Сиглан – Ола, тунгусская деревня – Тунгусские юрты – Женское кокетство – Особенности и характер тунгусов – Препятствие в виде разбитого льда – Проходим скалу по ледяному карнизу – В якутском доме – Острог Тауйск – Деревня Горбея – Иня.

Через шесть вёрст мы подошли к острогу Ямск, который находится более чем в ста пятидесяти верстах от Туманов. У нас почти кончились сухари, и мы были вынуждены не только заночевать там, но и оставаться значительную часть следующего дня, чтобы пополнить запасы провизии. Сержант, командовавший гарнизоном из двадцати человек, принял меня вежливо. По рекомендации коменданта Гижиги он старательно снабдил меня всем, в чём я нуждался, и дал необходимые мне сведения.

Ямский острог находится на берегу реки, в десяти верстах от её устья, где она образует бухту, пригодную, по-видимому, для якорной стоянки. Однако изрезанный берег и множество отмелей у входа в бухту делают ее довольно опасной, так как проход для судов узок и заставляет корабли часто лавировать или ложиться в дрейф в ожидании благоприятного ветра, чтобы пройти над отмелями, что почти невозможно при боковом ветре. Очевидно, что если бы это место было более населённым и посещаемым, то кораблекрушений было бы больше[192].

В Ямске всего двадцать пять деревянных домов, часть их, вместе с церковью[193], окружена квадратным частоколом, как в Гижиге, но не таким высоким и толстым. Население составляет двадцать семей, образ жизни у них русский.

У них я увидел новый для меня способ добывания соли. Они собирают на берегу древесину, которую море выбрасывает на берег, высушивают её и сжигают, пепел затем кипятят, в результате в осадке остаётся очень чистая соль.

За два дня до моего приезда из Ямска отбыл отряд кочевых тунгусов. Чтобы утешить меня от разочарования, что я их упустил, я был удостоен лицезрения их парадного платья, как мужчин, так и женщин. Они не носят никаких рубашек, но есть что-то вроде фартука, застёгнутого сзади и спускающегося до колен. Он расшит оленьим волосом и украшен разноцветным стеклянным бисером, снизу приделаны пластинки из железа и меди и множество маленьких колокольчиков. Под этим фартуком они носят что-то вроде штанов из кожи, а ноги их обуты в высокие расшитые сапоги мехом наружу. На плечах длинный камзол, к концам рукавов которого пришиты перчатки, с отверстием под запястьем, чтобы удобнее было их стягивать. Этот камзол, плотно облегающий грудь и фигуру, заканчивается около середины бедра и также украшен вышивкой и бисером. С поясницы свисает хвост длиной в два фута. Он сделан из шерсти, окрашенной от разные цвета. Головной убор представляет собой небольшую круглую шапочку с клапанами, прикрывающими уши. Вся одежда сделана из шкуры молодого оленя и отделана соболями, выдрами или другими столь же ценными мехами.

Одежда женщин почти такая же, за исключением того, что у них нет ни хвоста, ни перчаток, а в темени их шапочек есть небольшое отверстие около двух дюймов в диаметре, очевидно, чтобы пропускать в него волосы.

Таков парадный костюм этого народа. Зимой они одеты в толстую меховую одежду, при этом аккуратны и стараются не повредить её; как только они входят к себе в юрту, то меняют платье на какие-нибудь старые одеяния; а часто вообще раздеваются догола.

В этот день солнце светило в полную силу, возвещая о приближающейся оттепели. Поэтому я не преминул запастись в дорогу пластинами из китовой кости, которые в случае необходимости можно будет прикрепить к полозьям саней. По совету местных жителей, основанному на опыте путешествий в это время года, я решил ехать ночью и отдыхать днём, когда солнце будет в разгаре. Мы выехали из Ямска в одиннадцать часов вечера, наш караван состоял из девяти больших саней, называемых нартами[194].