Полная версия

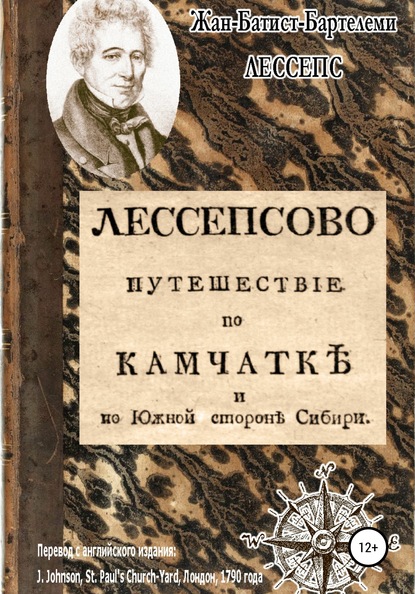

Полная версияЛессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири

Приняв эти меры предосторожности, я сказал своим людям, что не желаю ничего больше, как продолжать путь, и что я твердо решил не останавливаться, что бы ни случилось. Я посоветовал им сообщить мне, если они увидят, что заблудились, и тогда я помогу им найти путь. Серьёзность, с которой я отдал этот приказ, привела их в замешательство; они смущённо переглядывались, не смея прямо сказать мне, что я сошёл с ума. Наконец, самый смелый из них заявил мне, что если я никогда не проходил этим путём, то не могу взять на себя смелость вести их, не рискуя совсем потеряться, и что я, конечно, шучу. Я ничего не ответил, только приказал всем сесть в сани, пригрозив наказать всякого, кто ослушается, и тотчас же дал сигнал к отъезду.

В половине девятого мы продвинулись уже на пятнадцать вёрст, и по моим расчётам оставалось только сорок, но горизонт уже почти час был затянут тёмными тучами. Мы видели, что буря постепенно приближается, ветер начал поднимать вихри снега. Мои спутники испуганно молчали. Они уже явно не знали, где находятся и были в замешательстве. Вскоре ураган обрушился на нас с такой силой, что несколько саней опрокинулись. Мы с трудом подняли их. Мои проводники признали себя побеждёнными и заклинали меня остановиться, хотя мы находились на открытой местности. Ослеплённые ветром, дующим в лицо, они боялись заблудиться.

Я напомнил им о своем обещании и продолжал настаивать идти дальше. Я приказал, чтобы все сани держались как можно ближе друг к другу, чтобы каждый мог видеть, что происходит с другими и в случае необходимости помочь. Затем с помощью компаса, который я прикрепил под своей шубой, чтобы он постоянно был у меня перед глазами, я приступил к управлению караваном. Так мы ехали весь остаток дня, и можно сказать, и ночи, так как я не мог видеть даже того, кто ехал сразу позади меня, и даже едва ли его передних собак.

Около семи часов вечера, устав от жалоб и увещеваний моих людей, которые постоянно просили меня остановиться, и, кроме того, рассудив, что мы никак не дальше пяти или шести вёрст от леса, я заверил их, что если мы не доберёмся до него к девяти часам, то этой ночью не пойдём дальше; если только, достигнув леса и реки, они не предпочтут идти дальше, так как мы будем уже очень близко Гижиге, и тогда уже они будут вольны делать всё, что им заблагорассудится. Такое условие, казалось, успокоило их; но не потому, что они воображали себя уже близко к цели, а напротив, считали, что заблудились и только желали отдохнуть, чтобы при дневном свете снова найти дорогу.

Без четверти девять впереди начала проступать какая-то тёмная полоса. По мере нашего приближения она становилась все темнее и больше. В следующее мгновение проводники закричали, что они видят деревья и они в безопасности. Действительно, это был лес. Я послал их вперёд, и вскоре они возвратились, с радостью сообщив мне, что мы уже близко к реке.

Почтительный тон, с которым они обращались ко мне, чрезвычайно меня позабавил. Поблагодарив меня за то, что я так хорошо направлял их, коряк заявил, что ни один из их шаманов никогда не совершал ничего столь чудесного. Предсказать плохую погоду в то время, когда всё, казалось, обещает обратное; быть способным направить и спасти их среди этой пурги[155], было мудростью, по его мнению, сверхъестественной. Благодарность остальных членов нашего отряда была такой же безудержной, они никак не могли прийти в себя от изумления. Напрасно я показывал им свой компас и старался объяснить, как я получаю от него все мои знания; они отвечали, что такая колдовская вещь понятна только таким, как я, сведущим в искусстве магии.

Мы были так близко от Гижиги, что я был совершенно уверен, что они не захотят останавливаться на ночлег; каждому из них не терпелось увидеть жену и обнять детей. Я предложил разбить палатку и переночевать в лесу, но они стали уговаривать меня добраться до реки, а там за три часа доехать до города. Я согласился, и мы поехали вдоль берега, пока не оказались напротив Гижиги; там нужно было пересечь реку, протекавшую близко к стенам города. Лёд был достаточно прочный, но сильный ветер покрыл его водой, так что мы изрядно промочили ноги.

У городских ворот я отвечал на обычные в таких укреплённых местах расспросы и должен был ждать, пока обо мне доложат коменданту. Уже давно получив известие, что я в пути, майор Гаген был настолько любезен, что немедленно явился приветствовать меня и пригласил свой дом. Я въехал в Гижигу 31 марта ровно в половине двенадцатого.

Глава XI

Прибытие в Гижигу – Рассказ о корякском вожде по имени Умиавин – Страна коряков – Население – Обычаи оседлых коряков – Их несгибаемое мужество – Образ жизни – Занятия – Еда – Напитки – Особенности – Как женщины носят своих детей – Браки – Похороны – Религия – Особенности языка – Подготовка к отъезду из Гижиги – Суеверие моих солдат – Отъезд из Гижиги.

Этот город – самый большой и населённый из всех, что я когда-либо видел в этих местах. Он расположен на реке с тем же названием, в тридцати верстах от её устья, и защищён квадратным частоколом удивительной высоты и толщины По четырём углам возведены деревянные бастионы на сваях, вооружённых пушками. В них же расположены различные военные склады. День и ночь их охраняют стражники[156], как и трое городских ворот, из которых открыты только одни. Перед домом коменданта есть небольшая площадь, на которой располагается его охрана. Дома тоже удивительные. Они деревянные и очень низкие, но все имеют одинаковые фасады и, очевидно, построены по одному плану. Г-н Гаген намерен постепенно придать это единообразие всему городу. Избы, которые были построены после его прибытия, помимо красивой внешности, имеют внутри все необходимые удобства. Он задумал также восстановить церковь, которая сейчас имеет жалкий вид и почти разрушена.

Население состоит из пятисот или шестисот жителей, которые являются либо торговцами, либо состоят на государственной службе. Последние наиболее многочисленны и составляют гарнизон этого города. Среди них поддерживается строжайшая дисциплина, которая здесь совершенно необходима, поскольку им приходится часто обороняться. Осторожность и усердие коменданта в этом отношении непревзойдённые. Суды в Гижиге устроены так же, как в Нижнекамчатске.

Торгуют в Гижиге мехами, в основном шкурами оленей. Меха здесь лучше, чем на Камчатке, как по разнообразию, так и по качеству. Правда, шкуры выдры и тюленя идут, в основном, с полуострова, но соболи Гижиги гораздо более высокого качества, хотя их в то же время и меньше. Кроме того, у камчадалов нет куниц, белок и рысей, которых коряки выменивают у соседей-чукчей и привозят в Гижигу вместе с оленьими шкурами. Оленьи шкуры продаются в сыром виде и по очень хорошей цене. Затем они дубятся и выделываются с удивительным искусством. При этом кропотливый ручной труд заменяет здесь инструменты, изобретённые европейской промышленностью. Прочность и долговечность этих изделий не уступают их искусности и красоте. Перчатки и чулки выходят из рук мастера в состоянии полного совершенства. Их шитье и вышивки из волос северного оленя, шелка и золота сделали бы честь нашим самым искусным перчаточникам.

Но пора поговорить об обычаях коряков. Я специально откладывал этот разговор, что бы теперь остановиться на нём подробно. К тем поверхностным наблюдениям, которые я сделал сам, путешествуя по их разным селениям, я добавлю другие, более точные и исходящие от бесспорного авторитета. В своих беседах с г-ном Гагеном и наиболее значительными жителями города я постарался пролить некоторый свет на эту тему, но главным источником моих сведений был один коряк, которого я здесь представлю читателю.

Моё первое знакомство с ним состоялось в Каменном. Удивлённый вниманием, которое оказывал ему господин Шмалев, я полюбопытствовал о звании и положении этого человека. Он был, как мне сказали, заседателем в гижигском суде и встретился с нами, чтобы предложить свои услуги. Лёгкость, с которой он изъяснялся на русском языке, и здравость его суждений очаровали меня. Я принял бы его за русского, если бы не услышал, как через минуту он заговорил на своем родном языке. Это был корякский вождь по имени Умиавин[157], брат одного из вождей кочевых коряков.

Любопытство заставило меня задать ему тысячу вопросов. Он отвечал с такой тонкостью и рассудительностью, каких я не наблюдал ни у одного из его соплеменников. Возможность изъясняться с ним без переводчика делала разговор с ним более ценным, и во время моего короткого пребывания в Каменном он стал для меня источником как полезных сведений, так и развлечения. Из всего, что мы обсуждали, наиболее интересной была тема религии. Хотя он был одинаково осведомлен и о русском и о корякском отправлении обрядов, на самом деле он не исповедовал ни того, ни другого. Однако он, по-видимому, был расположен принять крещение и только ждал, пока ему лучше объяснят некоторые моменты, которые он не понимал. Преисполненный восхищения возвышенностью христианской морали и величественной пышностью её обрядов, он признавал, что ничто не может дать ему большего желания стать обращённым в неё; но властная строгость некоторых наших религиозных обрядов[158], неопределённость небесного счастья и особенно мысль о Боге, угрожающим вечными муками, наполняли его беспокойством и смятением. Со всеми своими идеями и нелепостями религия его народа, говорил он, давала ему, по крайней мере, больше надежды, чем страха; её кары и наказания были ограничены настоящим миром, она обещала ему воздаяние в следующем; злые духи могли только мучить его только при жизни, а после смерти его ожидало счастье. Обеспокоенный этими соображениями, он пребывал в постоянном сомнении и нерешительности. Он не осмеливался ни отречься, ни оставаться непреклонным в вере своих отцов, стыдился её заблуждений, но в душе почитал её.

Искренность, с которым он признавался в своей нерешительности, тем более привлекала меня, что в его суждениях и в его сердце я находил неиссякаемый источник добродетели и необыкновенную любовь к истине. Чтобы привести в порядок свой пребывающий в нерешительности ум, нужно было прежде всего избавить его от предрассудков и ложных принципов, усвоенных им с детства. Любой другой человек, возможно, взялся бы за такие разговоры. Но меня удерживало от этого опасение, что моя попытка не увенчается успехом, так как я не смогу проводить с ним достаточно времени. Он прибыл в Гижигу, как и обещал, на следующий день после меня и оказал мне весьма значительные услуги, стараясь рассказать о своей стране всё, что я у него спрашивал, и обеспечить меня всем необходимым для продолжения путешествия.

Существует во многих отношениях большое сходство между оседлыми и кочевыми коряками; поэтому удивительно, что между ними существуют разногласия, из-за которых они иногда рассматриваются, как два разных народа. Они занимают одно и то же обширное пространство, граничащее на юге с полуостровом Камчатка и Пенжиским заливом; на востоке – страной алю́торцев[159]; на севере – с территорией чукчей, а на западе – с тунгусами, ламутами[160] и якутами.

С уверенностью можно утверждать, что эта территория прежде была населена гораздо плотнее, но её весьма значительно опустошила оспа. Я сомневаюсь, впрочем, что она унесла больше жителей, чем их частые стычки с соседями и русскими. Число оседлых коряков едва ли превышает в настоящее время девятьсот человек; и хотя трудно подсчитать кочевых коряков, представляется, что они не намного превосходят это число.

Нравы оседлых коряков достойны порицания и представляют собой смесь двуличия, подозрительности и скупости. У них есть все пороки северных народов Азии, но нет добродетелей. Разбойники по натуре своей недоверчивы, жестоки, не способны ни на доброжелательность, ни на жалость. Чтобы получить от них хотя малейшую услугу, необходимо прежде всего предложить и даже дать им некоторое вознаграждение. Ничто, кроме подарков, не может возбудить их внимание или побудить их к деятельности[161].

Из-за их вероломного и дикого нрава им нелегко жить в мире с соседями. Их неуживчивый характер не приемлет никакого иностранного покровительства. Отсюда их постоянные восстания против русских, их дикие грабежи и постоянные набеги на племена, которые их окружают; отсюда их взаимная вражда и месть.

Постоянное состояние войны порождает в них жестокость. Частые нападения и неустанная защита создаёт в них стойкость и мужество, они находят удовольствие в беспрестанных сражениях и гордятся своим презрением к жизни. Их религиозные предрассудки облагораживают в их глазах жажду крови, обязывая их побеждать или умирать. Чем важнее повод взяться за оружие, тем больше они жаждут смерти. Ни число их противников, ни их храбрость, ничуть не устрашают коряков: именно тогда они клянутся «потерять Солнце». Они исполняют эту страшную клятву, перерезая горло своим жёнам и детям, сжигая свое имущество и с безумным отчаянием бросаясь в гущу врагов. Бой заканчивается только полным уничтожением одной из сторон. Побеждённые никогда не ищут спасения в бегстве – законы чести запрещают это, и ни один коряк не выживает среди них.

Соседство с русскими никак не изменила образ жизни местных коряков. Их торговые отношения с русскими, напротив, только делают их завистливыми к чужому богатству и к стремлению завладеть им. Нечувствительные к преимуществам более приобщённой к культуре жизни, они, по-видимому, чувствуют отвращение к цивилизации и считают свои собственные нравы и обычаи абсолютно совершенными[162].

Их основное занятие – охота и рыбалка, но они не длятся весь год. В остальное время, закрывшись в своих жилищах, они спят, курят и напиваются. Не думая о будущем, не сожалея о прошлом, они не выходят из своих юрт, разве что только по самой настоятельной необходимости. Их юрты больше, чем у северных камчадалов, но устроены почти так же. Я не уверен, что грязь в них менее отвратительна, а так как у них нет ни двери, ни жупана[163], то дым там должен быть невыносимым.

Эти люди питаются, как камчадалы, сушёной рыбой, мясом и жиром китов и тюленей[164]. Кита обычно едят сырым, а тюленя сушат или готовят так же, как рыбу, за исключением сухожилий, костного мозга и мозгов; иногда едят его мясо сырым с большим аппетитом. Их любимое мясо – оленина. Растительная пища также составляют часть их рациона: осенью они собирают различные ягоды, части их идёт на приготовление освежающего напитка[165], а остальное растирают с китовым или тюленьим жиром. Эта паста называется «толкуша», и здесь её очень любят, но мне она показалась весьма неприятной.

Их страсть к крепким напиткам, усиленная дороговизной водки и трудностью её доставки из-за крайней удалённости, побудила их изобрести напиток не менее сильный. Он изготовляется из ядовитого красного гриба, известного в России под названием «мухомор»[166]. Они кладут его в сосуд с определёнными плодами, и как только зелье настоится, приглашают друзей на пробу. Среди гостей начинается благородное соперничество, кто лучше всех поможет хозяину дома избавится от его нектара. Развлечение длится один, два или три дня, пока напиток не закончится. Часто, если не удаётся быстро упасть от опьянения, в добавку едят сырой гриб. Удивительно, но нет примеров фатальных последствий такого пьянства. Я видел, однако, как некоторые любители серьёзно заболевали и с трудом выздоравливали; но опыт ничему не учит их, и при первом же удобном случае они возвращаются к своей пагубной привычке. Это не усиливает их чувственность, они не получают никакого удовольствия от вкуса ликёра, он просто становится для них непреодолимой страстью; они ищут в этих оргиях только состояния забвения и оцепенения, полной отрешённости, прекращения существования, если можно так выразиться; это их единственное наслаждение и высшее блаженство.

Черты лица у большинства коряков не азиатские, и их можно было бы принять за европейцев, если бы не их низкий рост, неказистая фигура и цвет кожи. Кочевые коряки имеют те же черты лица, что и камчадалы; особенно среди женщин очень мало тех, у кого нет запавших глаз, плоских носов и выступающих щёк. Мужчины почти совсем безбородые, с короткими волосами. Женщины не заботятся о своих волосах; обычно они рассыпаны у них по плечам, хотя есть и такие, кто носит их завязанные в пучок или под косынкой. Их наряд я уже описывал.

Своих детей женщины носят в чем-то вроде колыбели, форма которой показалась мне необычной. Это своего рода гнездо или корзина, выгнутая дугой, в которой младенец помещается в сидячем положении и защищён от непогоды.

Среди их странных обычаев я упомяну испытание, которому подвергается молодой человек, когда он хочет жениться. Как только он определился со своим выбором, он является к родственникам своей возлюбленной и предлагает им, что называется, гнуть на них спину. На юную леди тотчас же надевают множество одежд, которые скрывают её до такой степени, что даже лицо почти не видно. Она не остаётся одна ни на одно мгновение; её мать и несколько старых матрон сопровождают её, куда бы она ни пошла, спят с ней и не теряют из виду ни под каким предлогом. Цель любовника, средоточие счастья, к которой стремятся все его помыслы, – это всего лишь прикоснуться к её обнажённому телу – единственный способ, которым он может её получить. Между тем он с усердием и покорностью исполняет все обязанности, которые налагают на него родственники. Став как бы рабом семьи, он занят всеми домашними делами: рубит дрова, приносит воду, снабжает льдом и т.д. Любовь вселяет в него мужество, а присутствие избранницы даёт надежду. Если он расслабится, то одного её взгляда, пусть даже безразличного, бывает достаточно, чтобы он забыл об усталости и тяжёлой участи своего рабства. Надежда сократить его продолжительность влияет на всё его поведение. Он не спускает глаз с повелительницы своего сердца, следит за каждым её движением, следует за ней по пятам и беспрестанно появляется на её пути. Но как обмануть «недремлющие очи» окружающих её дуэний?! Это постоянное состязание бдительности с хитростью, и каждая сторона здесь действует со старанием и упорством. Глядя на такое усердие, такие переживания влюблённого и на те предосторожности, которые принимаются для защиты невесты, можно подумать, что он собирается похитить какую-нибудь немыслимую красотку. Но кто бы мог подумать, что предмет страсти и желаний этого стонущего от любви коряка на самом деле – само уродство, и что он не стремился ни к какой другой награде за столь немалые усилия, кроме как прикоснуться к грубой, жёлтой и грязной коже? Всё своё свободное время, когда он может быть рядом с возлюбленной, он старается какой-нибудь хитрой попыткой добиться прикосновения к ней, но её многочисленные одежды – непреодолимый барьер. Разъярённый таким количеством препятствий, он рвёт и стаскивает дразнящие покровы. Горе ему, если его в этот момент застигнут родственники! Неумолимые стражницы набрасываются на него и заставляют отказаться от добычи. Если он сопротивляется, в ход идут кулаки и палки, его таскают за волосы, а старые ведьмы-охранницы царапают лицо. Если он впадает в уныние или ропщет на такое жестокое обращение, его немедленно увольняют и навсегда лишают всех прав на брачный союз, что считается самым большим позором, которым может запятнать себя влюблённый коряк. Но трудности только распаляют его желание. Отнюдь не жалуясь и не унывая от такого сурового обращения, он считает себя ещё более достойным того счастья, за которое он борется. Он весел, он радуется всем невзгодам своего мучительного любовного рабства! И он достигает своей цели, хотя часто лишь по истечении двух или трех лет! Ликуя и торжествуя победу, он несётся сообщить родственникам о своем успехе. Вызываются свидетели, и барышня допрашивается[167]. Ее признание необходимо, так же как и какое-нибудь доказательство того, что она была застигнута врасплох и предпринимала попытки защитить себя. Затем ее рука вручается победителю, но он всё ещё вынужден ждать, пока не станет ясно, сможет ли она примириться с тем, чтобы жить с ним. С этого момента, освободившись от своих трудов, он беспрепятственно ухаживает за своей будущей женой, которая, возможно, уже не жалеет, что избавилась от своего громоздкого наряда. Эта вторая стадия ухаживания редко бывает очень долгой; девица в присутствии семьи вскоре даёт свое согласие, и больше ничего не требуется, чтобы предоставить ему все права мужа. Брачный обряд и пир состоят только в том, чтобы собрать воедино родственников обеих сторон, жаждущих напиться в честь новобрачных. Среди коряков не допускается многоженства, однако я видел примеры, когда это практиковалось без угрызений совести.

Их погребальные обряды имеют поразительное сходство с древними языческими обычаями, которые до сих пор соблюдаются различными нецивилизованными народами Нового Света. Когда коряк умирает, его родственники и соседи собираются, чтобы отдать ему последние почести. Они воздвигают погребальный костёр, на который кладут что-нибудь из имущества покойного и запас провизии, состоящий из оленины, рыбы, водки, короче говоря, всего, что, по их мнению, понадобится покойному для его великого путешествия и для того, чтобы он не умер с голоду на том свете. Если это кочевой коряк, то его везут к костру олени; если это оседлый – его тянут собаки или несут родственники. Тело, одетое в лучшую одежду, лежит в подобии гроба. Там с ним прощаются присутствующие, которые с факелами в руках считают за честь быстро обратить в пепел своего родственника или друга. Они печалятся только о кратковременном расставании, а не о вечной разлуке. Они не носят траура, и вся церемония завершается попойкой, где в парах спиртного и клубах табачного дыма развеивается воспоминание о смерти. После нескольких месяцев вдовства женщинам разрешается снова выходить замуж.

Суеверные обычаи, соблюдаемые на похоронах, и их мимолётная скорбь о потере самых дорогих им людей являются, по моему мнению, лучшим доказательством их равнодушия к жизни, краткость которой их не удивляет и не огорчает. Их религиозная система, по-видимому, лишает их утешительной надежды на длительное существование. Смерть в их глазах – все лишь переход в другую жизнь; и, покидая этот мир, они не считают, что их удовольствия на этом заканчиваются, а что их ждут другие удовольствия. Это лестное предубеждение, о котором я упоминал в разговоре с Умиавином, в достаточной мере объясняет его религиозные затруднения и свирепое мужество его соплеменников. Но их абсурдные догмы вправе рассчитывать на более конкретное изложение, хотя культ, на котором они основаны, очень прост и то, что в нем чудесно, отнюдь не привлекательно. Нижеследующий рассказ содержит всю теогонию коряков[168].

Они признают высшее существо, Создателя Всего Сущего. Он обитает на солнце, чей пылающий шар они считают троном или дворцом владыки природы, или, возможно, он сам является этим небесным светилом. Я склонен верить в это, так как они не боятся его и не поклоняются ему. Они не обращаются к нему с молитвой: добро, говорят они, есть его сущность; все добро, существующее в мире, исходит от него; и невозможно, чтобы он причинял вред. Естественно, что зрелище постоянных и всеобщих благ этого царя небесных сфер, дарующего жизнь, движение и силу всему окружающему миру, должно было убедить их, что это вселенское светило и есть их покровительственное божество.

Принцип зла они рассматривают как злонамеренный дух, который разделяет с верховным добрым существом царство природы[169]. Их силы равны. Один из них стремится к счастью человечества, другой стремится сделать его несчастным. Болезни, непогода, голод, всевозможные бедствия – вот его работа и орудие его мести. Именно для того, чтобы усмирить его гнев, они жертвуют своим личным и молятся ему. Почитание злого духа продиктовано лишь ужасом, которым это грозное божество наполняет сердце каждого из них, и состоит из искупительных жертвоприношений. Они предлагают ему новорождённых животных, оленей, собак[170], первую добычу на охоте и рыбной ловле, а также всё, что у них есть самого ценного. Их религиозные ритуалы состоят из молитв и вознесения благодарностей. Для этого нет ни храмов, ни святилищ, злому духу можно поклоняться где угодно; он услышит коряка, который молится один в пустыне также, как и целую семью, которая считает, что они оказывают ему почести, благочестиво напиваясь в своей юрте; ибо пьянство становится у этих людей религиозной практикой и основой всех их торжеств.

Этот демон, этот грозный дух, несомненно, является тем же существом, что и Кутка у камчадалов, чьими служителями и толкователями считают себя шаманы. Здесь, как и на полуострове, мистический язык этих магов работает на доверчивости людей и вызывает благоговение толпы. Они занимаются и врачеванием, и хирургией. Это особые способности, которым, как предполагается, помогает внушение, а не мастерство, обеспечивают им безграничную силу. За ними посылают со всех концов страны, и на них тут же сыплются вознаграждения. Они высокомерно требуют всё, что им заблагорассудится, и считают данью всё, что им даётся. Именно под предлогом совершения надлежащего приношения божеству, чьим представителем они являются, они могут присвоить себе всё, чем владеют пригласившие их, даже самое дорогое и красивое. Можно даже не предполагать, что эти самозванцы обманывают своих приверженцев показной добродетелью, строгим соблюдением традиций и безупречным поведением, а сами, напротив, затмевают их в пороках и не отстают от них в пьянстве. Накануне своих магических церемоний они якобы весь день постятся, но на самом деле ночью наедаются пьянящего мухомора. Это подготовительное опьянение для них обязательно. Вполне вероятно, оно нужно им на следующий день для душевного подъёма, который способствует перестройке их разума и даёт им силу, необходимую для их фантастических путешествий.