Полная версия:

Лазарь Каганович. Узник страха

Дикие нравы, царившие в Юзовке, были следствием ужасающей нищеты. «Мне думалось, – вспоминал в 1958 году Н.С. Хрущев, проживший в Юзовке с 1908 по 1918 год, – что Карл Маркс словно был на той шахте, на которой работали я и мой отец. Он словно из наблюдений нашей рабочей жизни вывел свои законы».

Стоит заметить, что мемуары Кагановича публиковались не в полном объеме. В числе неопубликованных фрагментов – раздел, целиком посвященный Юзовке. Он состоит из двух глав, первая из которых относится к периоду до Февральской революции, а во второй излагаются революционные события в Юзовке в феврале – марте 1917 года. Как оценивал сам Каганович «юзовскую» страницу своей биографии? Чтобы это понять, обратимся к рукописи «Памятных записок», хранящейся в РГАСПИ (Ф. 81. Оп. 2).

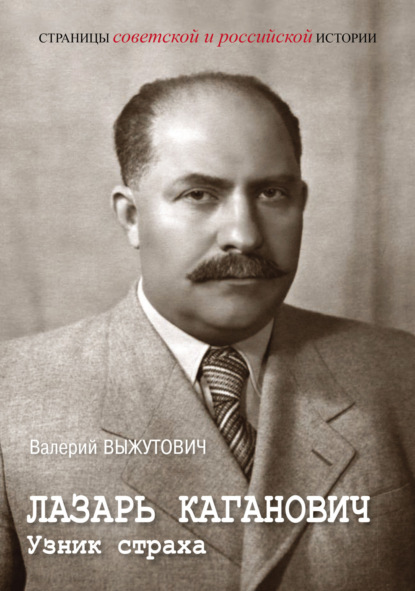

Лазарь Моисеевич Каганович и его супруга Мария Марковна Каганович (Приворотская) в Юзовке 1916 [РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 4. Временный номер 1]

«Январь и февраль 1917 г. были месяцами брожения, бурного назревания и проявления революционных настроений рабочих по всей стране, в т. ч. и на Донбассе, и в Юзовке, – пишет Каганович. – Это проявлялось в увеличившихся стычках – конфликтах рабочих с администрацией заводов, цехов, в т. ч. и на Юзовском металлургическом заводе, и в забастовках на шахтах, и в назревавшей большой забастовке на этом крупнейшем Юзовском металлургическом заводе. В феврале мы чаще собирали партийную организацию, заслушивали сообщения товарищей с мест и информировали их, хотя надо сказать, что мы сами имели весьма скудную информацию из Петербурга и Москвы. Поэтому мы в начале февраля посылали своих представителей в Екатеринослав и в Харьков для связи и получения более точных данных о положении дел, чтобы не кормиться только газетами и слухами. <…> Наши сообщения рабочим о движении в Петербурге, Москве и других центрах подымали их боевой дух и готовность к революционным действиям по первому зову нашей партийной организации. 25 февраля (по старому стилю) мы провели многочисленные массовки, фактически уже полулегальные, в цехах и на шахтах, посвященные годовщине суда над фракцией большевиков-депутатов 4-й Государственной думы и одновременно Международному женскому дню. На всех этих, по существу, митингах докладчиками выступали мы, все члены партии, я лично выступал на Ново-Путиловском заводе <…> После этих последних массовок полиция пыталась разузнать у некоторых рабочих подробности, чтобы принять репрессивные меры, но она уже не успела принять такие меры. <…> Хотя мы точных данных об этих последних днях февраля не имели, даже газеты уже не доходили до Юзовки, но на основании даже того ограниченного, что мы знали, мы понимали, что в Петрограде творится нечто большее, чем забастовки, что идет революция».

«Русь слиняла в два дня»

«Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три… Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом буквально ничего». Русский философ и публицист Василий Розанов, автор этих часто цитируемых слов, не предполагал, что они станут метафорой системной катастрофы, которая может подстерегать Россию в драматичные моменты ее истории. Ведь и в три августовских дня 1991 года не осталось «буквально ничего» от советской империи, казавшейся несокрушимой.

В самых общих чертах – упрощенно – существуют три взгляда на Февральскую революцию. Левые трактуют ее как результат обострившейся до предела классовой борьбы между эксплуатируемыми и эксплуататорами. Либералы – как доведенное до точки кипения недовольство просвещенной буржуазии царским самодержавием, попирающим права и свободы. Монархисты – как душепагубное забвение Бога и крушение веры в Царя и Отечество. Но и те, и другие, и третьи сходятся в том, что в феврале 1917-го не было ни одного предприятия в Петрограде, которое бы не бастовало и рабочие которого не входили бы в казармы и не просили у солдат оружия, и не было ни одной казармы, которая не встала бы под ружье и не вышла на улицы. Февраль никто специально не готовил. Было брожение умов, были разрозненные выступления, но не было единой организующей силы. И вообще почему революция произошла именно в этом месяце? Разве кто-то ее планировал, назначал дату (мифологическое «сегодня – рано, послезавтра – поздно» будет сказано в октябре)? Нет, все случилось как бы само собой, по воле рока.

Роковую стихию одновременно видел и отказывался видеть тут Александр Солженицын, чье историческое исследование «Размышления над Февральской революцией» содержит глубокое и точное описание паралича власти, распада монархии.

Развал страны начал происходить задолго до февраля 1917-го. Уже начиная с весны 1915 года русская армия беспрерывно терпела поражения. Оборонная промышленность, железные дороги находились в ужасном состоянии и были неспособны снабжать эту армию оружием и продовольствием. Рубль пережил девальвацию и к 1916 году стоил 27 копеек по сравнению с 1913 годом. Уровень потребления русского обывателя упал на 50 процентов. Это еще до большевиков, до Керенского, при царе. В 1916 году царское правительство впервые в русской истории ввело в городах продуктовые карточки, потому что не было продовольствия. Забастовки происходили повсюду. А Дума в большинстве своем фактически перешла в оппозицию царю, причем тоже задолго до февральских событий.

Отмечая неизбежность происшедшего («о созревании революционной обстановки недремлющее Охранное отделение доносило и своевременно, и в полноте, – доносило больше, чем правительство способно было усвоить и принять к решению»), Солженицын не обходил вниманием и стечение житейских обстоятельств, не давшее России уклониться от судьбы. Может, не было б революции, если бы не «микробы кори», «нашедшие горла царских детей», а точнее, если «Алексей заболел бы в Могилеве, а не в Царском Селе, и ото всего того сильно бы переменилось расположение привязанностей и беспокойств, открывая возможности иного хода российских событий»? Но нет, «не было никакой связи между семейным решением о возврате Государя в Ставку и хлебными беспорядками в Петрограде, начавшимися точно на следующий день». Или революция случилась от того лишь, что «так же роково возвратился в Ставку больной расслабленный генерал Алексеев, сменив огневого генерала Гурко»? Да нет же, «просто все рядовые жизненные случайности, попав под усиленное историческое внимание, начинают потом казаться роковыми». «Хаос с невидимым стержнем» – такова найденная Солженицыным формула Февральской революции. Формула, объясняющая таинственность всякой смуты и одновременно дающая понимание, что этот вихрь, сколь бы он ни был стихийным, имеет внутреннюю опору.

Стихия стихией, но совершенно очевидно, что в те дни и пролетариат, и буржуазия, и крестьянство, и армия, и даже часть капитализировавшегося дворянства выступали заодно. Они выступали против бессильной монархии. При этом у всех социальных групп существовал запрос на участие в управлении государством: после того, как царем была распущена Дума, а затем он сам отрекся от престола, в России не осталось никаких легитимных структур (это, помимо прочего, тоже подготовило почву для Октября). Если бы Николай II вовремя расширил полномочия общества, включил его в работу, Россия смогла бы лучше подготовиться к войне, избежала бы и дальнейших потрясений. За то, что случилось в феврале 1917 года, несут ответственность и либералы. Когда Милюкову, Шипову и еще нескольким политическим деятелям Столыпин предложил войти в правительство, они ответили: «Мы не будем сотрудничать с антинародным режимом, мы – за революцию». В итоге сами отвергли реформы.

Февраль 1917-го лишний раз показал, что любая видимая стабильность в России обманчива и чревата внезапным гигантским разломом. «Вдруг» приходит Февраль или Август – и от страны не остается «буквально ничего». Иногда на это и трех дней хватает.

«Хоть жид, да наш»

Что в Петрограде происходит революция – в этом юзовские большевики не были до конца уверены. Им требовалась достоверная информация. Но как ее раздобыть? Решили прибегнуть к экстравагантному способу. Они знали, что по утрам ровно в 9 часов по главной улице Юзовки важно шествует прокурор, направляясь в присутствие. Каганович предложил снарядить двух надежных членов партии, поручить им пойти рядом с прокурором или вслед за ним и громко, так чтобы он ясно слышал, судачить о том, что в Петрограде революция, царское правительство свергнуто. Если прокурор и ухом не поведет, не заорет, не кликнет полицейского, значит, в Питере действительно революция. «Через час ребята прибежали, – рассказывает Каганович, – и с несказанной радостью доложили, что прокурор все слышал, проглотил молча и был бледен как мел».

В тот же день, 28 февраля, юзовские большевики собрали членов партии. Каганович объявил, что в Петрограде происходит революция, которая, судя по всему, побеждает. Известие было встречено ликованием. Затем собрание постановило: всем немедля разойтись по цехам, выехать на шахты, провести всюду митинги. Призвать рабочих сплотить ряды и быть готовыми к революционным действиям по первому кличу Юзовской организации РСДРП(б).

О пребывании Кагановича в Юзовке напомнил, рисуя детали, донецкий краевед В.П. Стёпкин:

«В Юзовке Каганович был известен под именем Бориса Кошеровича. Он был членом Юзовского комитета партии. По воспоминаниям старожилов, работал в сапожной мастерской по адресу: Вторая линия, дом 40. Здание находилось на месте закругления трамваев возле Торгового центра „Континент“. Жили Кагановичи в подвале дома № 26 по современной улице Зайцева. Сегодня от исторического дома остался фундамент – все сгорело в начале 1990-х».

Юзовский большевик Федор Зайцев (его именем названа улица, где жил Каганович) в 1933 году, когда Лазарь Моисеевич был уже членом Политбюро ЦК ВКП(б), опубликовал воспоминания, где нашлось место и для знатного земляка:

«Решающее значение в подъеме партийной работы и укреплении большевистской организации имел приезд во второй половине 1916 года для работы в Юзовку т. Л.М. Кагановича (кличка Борис). Он проживал нелегально по чужому паспорту, под именем Кошеровича. Удалось т. Кагановичу устроиться на обувную фабрику Новороссийского Общества, которую в этот период организовал директор завода Свицын. Выход циммервальдского манифеста несколько всколыхнул так называемых меньшевиков партийцев. Они стали искать с большевиками связи. Поскольку они становились на интернациональные позиции, от соглашения с ними большевики не отказывались, одновременно ведя работу по полному их переходу на позиции большевизма».

Далее Зайцев сообщает, что Каганович возглавил парторганизацию в Юзовке, и под его руководством большевики «особенно усиленно повели борьбу с оборонцами и шовинистическим угаром». «Товарищ Борис» создал рабочие кружки, где «особо четко поставил вопросы классовой сути капиталистического общества, предательской роли меньшевиков и Плеханова в империалистической войне и о задачах пролетариата в деле превращения империалистической войны в гражданскую».

Обращаясь к Февральской революции и последовавшей за ней череде мартовских выступлений, Зайцев опять не может обойтись без Кагановича:

«Первыми действиями партийной организации было то, что она сейчас же пошла к рабочим массам. Третьего марта был собран большой общезаводской митинг в прокатном цехе, в котором поместилось не менее десяти тысяч рабочих. На этом митинге с докладом выступил т. Борис (Л. Каганович), обрисовавший значение этой революции и какую борьбу партия вела против царизма, затеявшего вместе с другими империалистическими государствами войну одной группы капиталистических стран против другой за передел мира. Он по-большевистски обрисовал интересы пролетариата в этой войне и роль оборонческих партий, предавших интересы рабочего класса».

Рассказ Зайцева о многотысячном митинге 3 марта выглядит суховато в сравнении с воспоминанием самого Кагановича:

«3 марта улицы Юзовки были переполнены; несмотря на непролазную грязь, все шли к заводу на митинг, собранный в прокатном цехе металлургического завода; шли не только рабочие и работницы фабрик, мастерских, шахт, но и трудящиеся граждане, в том числе и юноши, и, что особенно важно, шли крестьяне окружающих Юзовку деревень. <…> Мне невозможно сегодня рассказать о моем волнении, испытанном тогда, в марте 1917 года, перед моим первым открытым выступлением на таком многотысячном митинге. Произошло историческое событие величайшей важности, осуществилась мечта многих поколений мучеников – революционных борцов и страдающего народа – свергнут царский строй».

Всю ночь Каганович готовился к этому митингу. Направился на него в бодром, приподнятом настроении. Проходя через ворота завода, услышал разговор: «Кажуть, що выступаты будэ жид». – «Дурак ты, хоть жид, да наш». «Не скрою, – признавался Каганович, – что само по себе упоминание „жид“ вызвало у меня инстинктивное огорчение, но зато ответ другого рабочего – „хоть жид, да наш“ – меня обрадовал, поднял, ободрил – ведь этим простым, коротким ответом рабочего выражено инстинктивное интернациональное классово-пролетарское чувство и сознание: рабочий человек любой нации – наш пролетарский брат и друг!»

Стараясь справиться с волнением, Каганович произнес пламенную речь. В возбужденной толпе, восхищенно внимавшей оратору, находился человек, с которым Кагановича вскоре соединит революционная стихия. Это был житель Юзовки, молодой рабочий Никита Хрущев. Потом они станут соратниками. Будут в тандеме работать на Украине. Станут членами сталинского Политбюро. И расстанутся лютыми врагами в июне 1957-го, когда один снимет другого со всех постов и исключит из партии. Но об этом рассказ впереди.

На первом же заседании Юзовского Совета рабочих и солдатских депутатов был избран Исполнительный комитет, в котором большевики вместе с сочувствующими получили «контрольный пакет». Разгорелась борьба за пост заместителя председателя Совета. Большевики предлагали Б. Кошеровича (Л. Кагановича). Меньшевики возражали. Голоса депутатского большинства решили дело.

По воспоминаниям второго секретаря ЦК КП(б) Украины Р.Я. Терехова, в марте 1917 года Каганович заявил, что его место на фронте, что он со дня на день наденет шинель и поедет на передовую. Действительно, в первой половине апреля Каганович выехал из Юзовки и, уточняет Терехов, очутился не на фронте, а в тыловых частях на Волге. Впрочем, с боевой обстановкой Каганович все же ознакомился. Правда, не на фронте, а в качестве делегата Всероссийской конференции фронтовых и тыловых организаций РСДРП(б), проходившей в июне 1917 года в Петрограде, в солдатском клубе «Правда», расположенном в бывшем дворце Кшесинской.

Часть III

Деятель революции (1917–1922)

Снова в Киеве. – Под видом культурного просвещения – революционная агитация. – Каганович терпит поражение от эсеров. – В саратовском тыловом гарнизоне. – Слушая Ленина, слушая Сталина. – Из Саратова – на фронт. – Распределительный пункт. – Революция в Гомеле. – Поединок с Мартовым. – Каганович назначен членом Всероссийского бюро военных организаций. – На партийных и административных постах в Нижегородской губернии. – Белая гвардия атакует Воронеж. – Каганович командирован в Туркестан членом Туркестанского ЦК РКП(б). – Первая чистка.

Возвращение на партийную родину

В апреле 1917 года Каганович вернулся из Юзовки в Киев. Его опыт работы с солдатами вновь пригодился. Ему поручили «курировать» армию. Чтобы выглядело легально, большевики создали «культурную комиссию» в солдатской секции Совета и оформили Кагановича ее членом. Под видом культурного просвещения солдат развернулась революционная агитация.

События февраля всколыхнули Украину. 7(20) марта был избран президиум Украинской Центральной рады (УЦР), а через два дня опубликовано воззвание «К украинскому народу».

Украинская Центральная рада являлась временным национальным организационным центром, действующим только в Киеве. Но реальной властью в городе весной 1917-го обладали губернский комиссар Временного правительства П.А. Суковкин и командующий Киевским военным округом Н.А. Ходорович (в мае его сменил К.М. Оберучев). Работа Рады усложнялась тем, что на территории Российской империи полноценными нациями являлись, кроме русских, только поляки, финны и народы Прибалтики, украинское же движение было этнонациональным. Лидерам Рады необходимо было провозгласить общезначимые требования к складывающейся нации.

В начале апреля состоялись IV конференция Украинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП) и I съезд Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР). Их участники заявили о поддержке Временного правительства по формуле «постольку – поскольку» – то есть поддержали те шаги новой власти, которые не противоречили стремлению Украины к автономии. 6–8 (19–21) апреля делегаты Всеукраинского национального конгресса от различных политических, общественных, культурно-просветительных, профсоюзных организаций обсудили аспекты национально-территориальной автономии Украины, избрали новый состав УЦР. По форме избрания членов и кандидатов Рады в ней возникло три вида представительства: территориально-этнографический, партийный, социально-корпоративный. Такой состав парламента неминуемо усложнял принятие компромиссных решений. К тому же для руководства Рады социально-экономические задачи не являлись приоритетными, над ними преобладали национально-языковые и культурно-просветительские.

Вокруг будущего устройства Украины весной 1917 года шла межпартийная борьба. И в ней большевики проигрывали – из-за малочисленности, слабого авторитета, незначительного числа этнографических украинцев. В Одессе большевиков насчитывалось около 50 человек, в Киеве – 200, в Полтаве – 30. К тому же заместитель председателя Киевского Совета рабочих депутатов большевик П.П. Ермаков оказался одним из провокаторов царской охранки.

Общая турбулентность и межпартийные распри мешали Кагановичу по-настоящему развернуться:

«Как только я перешел от внешне незаметной организационно-партийной работы к открытым выступлениям на собраниях и митингах солдат, эсеро-меньшевистские вожаки солдатской секции увидели, какого „культурника“ они пустили в свой огород. Особенно пришли в ярость эсеро-меньшевистские вожаки после моего выступления по поручению Киевского комитета на многотысячном предмайском митинге на территории бывшей выставки. В своей речи я говорил о новых задачах революции на основе великой программы, данной пролетарским вождем революции и партии великим Лениным в Апрельских тезисах, в которых поставлена задача перестройки России в республику Советов».

В пикировке с эсерами Каганович потерпел поражение. Они изгнали его из солдатской секции и добились отправки (фактически высылки) из Киева в Саратов.

Тыловой гарнизон

В период Первой мировой войны Саратов стал крупным центром средоточения воинских частей (главным образом запасных полков), где обучали солдат перед отправкой на фронт. В 1917 году в Саратовском гарнизоне было около 50 тысяч солдат и офицеров. Имея семилетний опыт нелегальной партийной работы, агитаторские и ораторские способности, Каганович мог и здесь добиться успеха. Он вспоминает:

«От того, как мы политически подготовляли солдата, с каким политическим багажом он прибывал на фронт, зависело в значительной мере не только его личное поведение, но и его влияние на фронтовых солдат в окопах. Через них мы, большевики, распространяли свое влияние на фронтах, да и на деревню, куда выезжали солдаты».

Постоянное пополнение тыловых гарнизонов затрудняло большевикам агитацию. Требовались быстрая оценка людей, установление новых связей, а главное – такие же темпы большевистской обработки, с какими велись подготовка и формирование маршевых рот для отправки на фронт.

В мае произошли серьезные изменения в составе Саратовской военной партийной организации. Гарнизон пополнился новобранцами, среди которых оказалось немало политически подкованных большевиков. Во второй декаде мая состоялось общее собрание. Первым вопросом на нем был поставлен доклад об Апрельской конференции партии. Выступить с этим докладом доверили Кагановичу.

«Это было первое большое поручение городского комитета партии в первые же недели моего приезда в Саратов, – рассказывает он. – Помню, как секретарь горкома Эмма Рейновна Петерсон мне сказала: „Не рассчитывайте на наши силы, сами собрание организуйте, сами и доклад сделайте“. В Саратов я только-только прибыл и настроение членов партии еще мало знал, но мне помогло то, что я изучил положение в общепартийной Саратовской организации и содержание доклада товарища Милютина. Хотя он был старым большевиком и высоко эрудированным руководителем, но доклад его был неудовлетворительным с точки зрения защиты позиций Ленина на Апрельской конференции, отражал некоторые положения неленинской позиции Каменева и Рыкова. Поэтому я в своем докладе по существу полемизировал с Милютиным, а это оказалось особенно к месту, так как именно в военной организации было немало слабо ориентирующихся и колеблющихся товарищей».

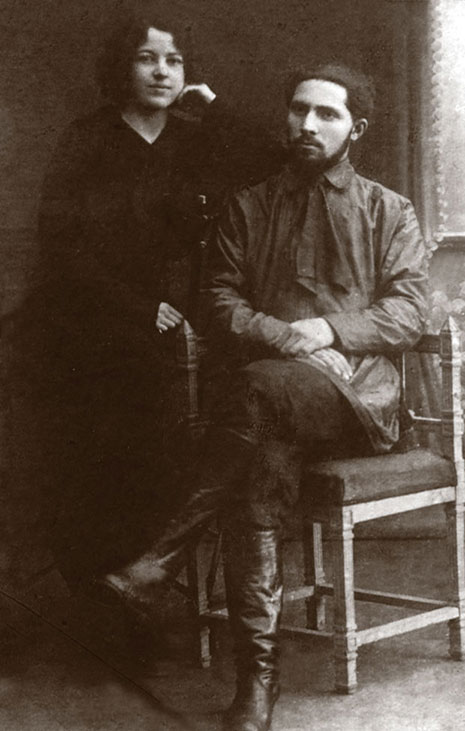

Солдат 7-й роты 92-го пехотного полка Л.М. Каганович в Саратове 1917 [РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 4. Временный номер 2]

Поставленный вести работу в армии, Каганович проявил себя неутомимым организатором. Он ускоренно принимал солдат в партию. В первую половину июня количество партийцев в гарнизоне утроилось. В результате большевистской пропаганды более тысячи солдат объявили себя сочувствующими РСДРП(б), стали приходить на собрания, выполнять партийные поручения.

«Мы добивались проведения в полковые и ротные солдатские комитеты большевиков, – вспоминает Каганович. – Эсеры и меньшевики упорно сопротивлялись этому, так как они почти монопольно заполняли эти комитеты. Они вообще создали такую обстановку в казармах, что большевики были загнаны и затравлены; дело доходило до избиения их специально натравливаемыми хулиганами. Мы в первую очередь повели борьбу за коренное изменение этой обстановки. Здесь агитации было мало, надо было завоевать авторитет. Мы начали ставить перед полковыми и ротными комитетами вопросы солдатских нужд и бытового неустройства, заставляя их или удовлетворять эти нужды, или идти против солдат, разоблачая тем самым себя».

Выборы в Саратовский Совет рабочих и солдатских депутатов обострили борьбу между большевиками и эсерами. Последние понимали, что избрание солидной группы солдат-большевиков в Совет будет серьезным ударом по их монополии в гарнизоне и яростно боролись за сохранение своих мест. Иногда просто-напросто отправляли наиболее активных большевиков и сочувствующих им солдат внеурочно в караул или даже сажали на гауптвахту за надуманные провинности, чтобы лишить их возможности присутствовать на избирательном собрании. Именно так они поступили с Кагановичем. Когда он был выдвинут в Совет, командир роты арестовал его и два дня продержал на гауптвахте.

«Однако назавтра, – вспоминает Каганович, – в другой роте нашего полка, когда наши большевики выступили и рассказали солдатам, каким старорежимным способом эсерам удалось отвести мою кандидатуру и провести эсера, солдаты почти единодушно избрали меня депутатом Саратовского городского Совета. Эта наша победа произвела большое впечатление во всем 92-м полку и даже за его пределами – в гарнизоне».

Успехи Кагановича в саратовском гарнизоне были замечены и высоко оценены петроградской партийной верхушкой. Его делегировали на Всероссийскую конференцию военных партийных организаций и поручили сделать там доклад.

Слушая Ленина, слушая Сталина

Опыт первой русской революции 1905 года показал большевикам, что – процитируем Ленина – «только силой могут быть решены великие исторические вопросы, а организация силы в современной борьбе есть военная организация». Такой военной организацией становилась Красная гвардия. К лету 1917 года ее отряды были созданы на многих предприятиях Петрограда, Москвы, городов Центрального промышленного района, Дона, Украины, Поволжья, Прибалтики… Одновременно расширялась революционная агитация в армии и на флоте. Этого тоже требовал Ленин. «Армия, – писал он, – не может и не должна быть нейтральной. Не втягивать армию в политику – это лозунг лицемерных слуг буржуазии и царизма, которые на деле всегда втягивали армию в реакционную политику, превращали русских солдат в прислужников черной сотни, в пособников полиции. Нельзя стоять в стороне от общенародной борьбы за свободу».

Самой опасной и законспирированной работой – втягиванием армии в политику – занимались военные организации РСДРП(б). Они формировали, вооружали и обучали боевые дружины. Создавали в вооруженных силах партийные ячейки. Пытались привлечь командный состав, солдатские и матросские массы на сторону большевиков, призывавших к выходу из войны. Меньшевики и эсеры, в свою очередь, вели в войсках борьбу против большевистских агитаторов. Для укрепления своих позиций в армейской среде Исполком Петросовета и Временное правительство с 24 апреля по 4 мая провели в Петрограде Съезд делегатов с фронта. Съезд одобрил сотрудничество эсеров и меньшевиков с новой властью. В ответ на это руководитель Военной организации при Петроградском комитете большевиков Н.И. Подвойский поставил перед ЦК РСДРП(б) вопрос о созыве Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций. ЦК поддержал инициативу. Во все концы страны и на фронт были направлены уполномоченные. Им поручалось разъяснять в гарнизонах и окопах задачи конференции, проводить собрания по выборам делегатов на нее. Одним из делегатов стал Каганович.