Полная версия:

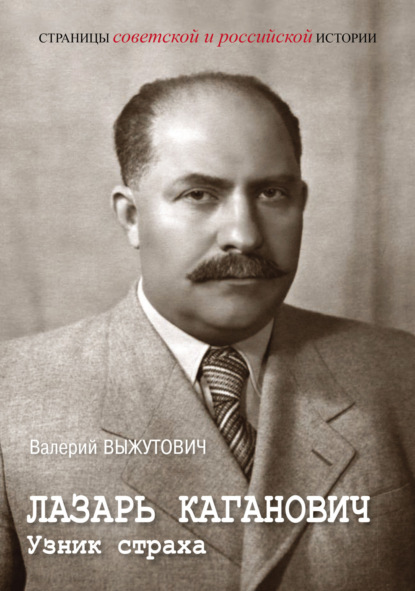

Лазарь Каганович. Узник страха

Потом он напишет: «Из Кабанов я уезжал, чувствуя себя так, будто я уже давно вышел не только из детства, но и отрочества».

На пути в Киев

Лазарь уезжал из деревни с твердым ощущением, что уезжает «зовсим», навсегда, что Горностайполь для него лишь пересадочный пункт на пути в Киев. То же чувствовали и его родители.

Кузница находилась в Хочаве – небольшой деревне, в нескольких километрах от Горностайполя. Лазарь усердно овладевал всеми секретами кузнечного ремесла, вплоть до подковки лошадей. Приходилось выполнять обязанности молотобойца, горнового, возиться с древесным углем, заниматься отбором металла – делать все, что положено ученику кузнеца, разнорабочему.

«Хотя я здорово уставал от работы в кузнице, но я продолжал свое самообразование по предметам, – вспоминает Каганович. – Одновременно я также старался, чтобы мои два ученика получили максимум возможных знаний. Мой хозяин был этим очень доволен и в то же время выжимал из меня все соки в кузнице, хотя по личной натуре был неплохим человеком. Собравшись в Киев для закупки железа, он мне заявил: „В порядке премии за хорошую работу я тебя возьму с собой в Киев, там ты мне поможешь в расчетах с продавцами железа, чтобы меня не надули“. (Он сам был малограмотным.) Нечего и говорить, с какой радостью я воспринял эту поездку в город моей детской мечты Киев. Радостно я встретился с моим братом Михаилом, выражая свои восторги прибытием в Киев, излагая ему свои планы и перспективы, выношенные мною в деревне, об учебе по совместительству с физической работой. Я сказал, что больше в Хочаву не поеду и хочу остаться в Киеве».

Михаил был доволен, что Лазарь так быстро идейно созрел и культурно вырос, однако намерение брата обосноваться в Киеве не одобрил. Сказал, что Киев не лучшее место, где можно было бы работать и одновременно учиться, – там сейчас, как и во всей России, разгул безработицы, нищета, люди умирают от голода и холода. «Я вот, – сказал Михаил, – квалифицированный рабочий и то еле-еле держусь на работе, лазаю по старым крышам и ремонтирую протекающую железную кровлю. Это опаснее для жизни, чем делать новые крыши, которых теперь нет, потому что почти не строят новые сооружения. Все же я посоветуюсь с товарищами, может быть, что-нибудь придумаем. Я думаю, что их заинтересует такой „грамотей“, как ты».

Михаил познакомился с кузнецом, у которого Лазарь был в подмастерьях, и невзначай узнал, что тот закупает в Киеве солидную партию металлолома. Он попросил его поговорить с владельцем склада, где хранился этот металлолом: мол, нельзя ли Лазаря устроить туда на работу? Кузнец воспротивился: ваш брат учит моих детей и работает в моей кузнице – какой же мне резон с ним расставаться?

После долгих уговоров кузнец сдался, и по его просьбе владелец склада согласился принять Лазаря на работу.

«Пауки» и «мухи»

Мечта сбылась: он в Киеве! Правда, работа на складе – это не то, что хотелось, но в условиях повальной безработицы очень даже неплохо.

По воспоминаниям Кагановича, неподалеку от склада, на Нижнем Валу, был ночлежный дом. Он состоял из трех классов. Третий, самый дешевый, «представлял собой большое сараеобразное (переоборудованное из конюшни) строение в глубине двора, где люди спали на глиняном полу». Там жили по преимуществу люди, которых было принято называть «босяки», или же просто безработные, и которым первый и второй класс были не по карману. Каганович жил во втором классе.

«Должен сказать, что, несмотря на крайнюю непривлекательность, примитивность и неудобства моего жилья, как ни тяжко было жить в этом сыром полуподвале ночлежного дома с его нарами – нет худа без добра, – политически и психологически это принесло мне известную пользу: я вплотную, в ускоренном, так сказать, порядке узнал простой городской люд – рабочих, безработных со всеми их положительными и отрицательными сторонами. Я сблизился с лучшими из них как со своими классовыми собратьями. <…> Естественно, что открытые разговоры на политические темы в 1907 и 1908 годах трудно было вести, но отдельные, как бы случайные реплики подавались, особенно развязывались языки после выпивки. В 3-м классе среди люмпенов споры шли по разным темам, причем часто доходило до драк».

Каганович оказался в Киеве как нельзя более вовремя для будущего большевика. 1907 год был в Российской империи годом накопления социального динамита. «Столыпинская реакция». Введены военно-полевые суды для борьбы с террористами, революционерами и грабителями (приговор приводился в исполнение в течение 24 часов, сотни людей были казнены, тысячи оправлены в ссылки). Закрыты более 500 профсоюзов. Усилена цензура, запрещены ряд газет, журналов и книг. На Украине, в Галичине, разворачивается массовое забастовочное движение, охватившее почти 500 тысяч человек. Забастовщики отказываются собирать урожай на помещичьих землях, требуют повышения зарплаты, передачи земли крестьянам, введения всеобщего избирательного права в высший законодательный орган Австро-Венгрии – рейхстаг. Боязнь проникновения в Россию идей галицкого (украинского) сепаратизма заставит российское правительство в 1909 году принять решение о регулярном выделении средств на «помощь прикарпатским русским», а в 1911-м П.А. Столыпин отпустит единовременно 15 тысяч рублей на расходы по выборам в австрийский парламент, имея в виду помощь организациям «москвофильской» ориентации. Крестьяне приграничных с Россией уездов устраивают многотысячные митинги, угрожая захватом помещичьих имений. В ответ на это на границе с Россией выставляются три дополнительных корпуса австрийской армии.

Активные выступления населения в Приднепровской Украине продолжались до середины 1907 года. Между тем власти готовили контрнаступление, и 3 июня царь подписал манифест о роспуске II Думы. В этот же день глава правительства П.А. Столыпин отправил шифрованную телеграмму киевскому губернатору с требованием навести порядок в городе и губернии. Уже 4 июня в киевские тюрьмы было отправлено почти 100 человек, в Одессе арестовано около 70 активных участников революционных событий.

Откликом на репрессии стал «двойной бунт», вспыхнувший в Киеве в ночь на 5 июня. Восстали 41-й пехотный Селенгинский полк и 21-й саперный батальон. Ход событий хорошо описан в русском еженедельнике «Разведчик» (1907. № 869):

«В начале 12-го часа ночи в лагере 21-го саперного батальона неожиданно раздалось несколько выстрелов. Заслыша их, остальные батальоны лагерного расположения – 5-й, 6-й, 7-й и 14-й – немедленно стали в ружье и приняли меры к подавлению беспорядков. Было дано несколько предварительных сигналов, а затем уже залп одной из рот 5-го саперного батальона в наступавшую толпу нижних чинов 21-го саперного батальона, после чего последняя бежала… Во время попытки к бунту чинами 21-го саперного батальона была произведена беспорядочная стрельба, во время которой оказались ранеными четыре нижних чина 14-го саперного батальона. В это же время пулей в живот навылет был убит командующий 3-й ротой 21-го саперного батальона шт. – кап. Акулов. Одновременно был избит прикладами до полубезсознательного состояния фельдфебель той же роты Иван Овсянников, скончавшийся вчера к вечеру».

Чуть более подробные сведения о пострадавших содержатся в газете «Киевлянин» (1907. 6 июня. № 155):

«Во время попытки к бунту чинами 21-го саперного батальона была произведена беспорядочная стрельба, во время которой оказались ранеными, при выходе рот на линейку, четыре нижних чина 14-го саперного батальона. Василий Кузьмин – тяжело в левую голень, с раздроблением ее костей, Савва Сисюта – также тяжело в правое колено, с повреждением костей коленного сустава, Федор Баранов – в голень левой ноги и Никифор Щеглов – раненый легко в висок».

Сообщение о гибели фельдфебеля Овсянникова оказалось ложным. В «Киевлянине» (1907. 8 июня. № 157) было помещено опровержение: «К счастью, фельдфебель Иван Овсянников, хотя и был доставлен в госпиталь в 6 часов утра в полубезсознательном состоянии, но при осмотре его оказалось, что ему нанесены незначительные повреждения головы и груди в виде ссадин и кровоподтеков. В настоящее время здоровье Овсянникова вполне удовлетворительное».

Также в «Киевлянине», (1907. 16 июня. № 164) содержится информация о выплате пособий пострадавшим: «По поручению Житомирского отдела союза Русского народа прибывший в Киев председатель сего отдела генерал-майором А.М. Красильниковым переданы были 14 июня из сумм отдела следующие вспомоществования пострадавшим во время вооруженного бунта в 21-м саперном батальоне: вдове убитого штабс-капитана О.К. Акуловой – 100 рублей, фельдфебелю Ивану Овсянникову – 40 руб., 14-го саперного батальона рядовым: Федору Баранову – 80 руб., Савве Сисюте – 80 руб. и Василию Кузьмину – 80 руб. и для него же по совету врача три бутылки рома для подкрепления».

Эти события не могли обойти стороной 14-летнего Лазаря. Он напитывался бунтовской энергией. А в свободное от работы время занимался просвещением рабочих. В частности, разъяснял обитателям ночлежки классовое содержание рассказа Максима Горького «Челкаш». Потому что не все они понимали, как с позиций пролетарской морали следует оценивать двух главных героев. «Босяцкие элементы озлобленно говорили о Гавриле, находя в нем общие, по их мнению, для крестьян черты, – от жадного, говорили они, можно всего ожидать, в том числе и предательского убийства, как это хотел Гаврила сделать с облагодетельствовавшим его Челкашом; в противоположность им по преимуществу крестьяне-безработные, не защищая Гаврилу, а даже порицая его, критиковали и Челкаша, который ворует и все пропивает – ни себе, ни людям. Они особенно и правильно настаивали на том, что не верно, не все крестьяне жадные, как говорили некоторые босяки, есть, конечно, и такие жадные, готовые ради денег на все, но в большинстве нам, крестьянам-беднякам, „не до жиру – быть бы живу“; вот мы от разорения и от нужды приехали в город и погибаем вместе с вами, того и гляди, еще и босяками заделаемся. Лично я сказал в заключение, что в деревне, как и в городах, есть и жадные, корыстные люди, но беднота и средние крестьяне – люди честные и не похожи на Гаврилу. Горький сам подчеркнул и остро осудил жадность и двоедушие Гаврилы, чтобы предотвратить падение других, склонных к этому, но никак не распространяет черты жадности Гаврилы на все крестьянство, в особенности на бедноту».

Каганович получал удовольствие от своей просветительской деятельности. К тому же еврейская молодежь, пораженная в правах, являлась отличной средой для распространения революционных идей. Постепенно сложились группы единомышленников, среди которых Лазарь был самым молодым и в определенном отношении самым просвещенным. Он рассказывал о Французской революции, декабристах, крестьянской реформе. Знакомил с содержанием брошюры Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи» – про то, как пауки-капиталисты высасывают всю кровь из мух-пролетариев. Эти «литературные чтения» могли плохо закончиться – достаточно было доноса в полицию.

В какой-то момент Каганович решил показать «пауку»-хозяину, что рабочие – не «мухи». И подбил других кузнецов на проявление недовольства. Дело было в том, что никакой спецодежды им не давали. Выкручивайся кто как может. Лазарь, например, нашел большой толстый мешок, сделал прорези для головы и рук и через голову надел его на себя – получилось нечто вроде робы. Остальные сделали то же самое. Но как быть с рукавицами? Наступала зима, и тут мешковина не поможет. Старые, у кого были, порвались, а без рукавиц зимой к металлу не подойдешь. Вначале хозяин отделался фразой: «А где я их возьму? Доставайте сами». Кузнецы заявили, что работают по двенадцать часов в день, искать рукавицы им некогда, а без рукавиц они на работу не выйдут. Это была угроза забастовки. И хозяин спасовал – снабдил кузнецов рукавицами. Но Каганович был наказан за подстрекательство: хозяин поставил его на более тяжелую работу, связанную с крупногабаритным металлоломом. «Я не сдавался, бодро работал, во всяком случае изо всех сил старался не показывать виду, что мне тяжело, и работал, сгоняя семь потов. Но, естественно, физически мой молодой организм с трудом выдерживал, да к тому еще и „роба“ не грела, а под ней теплой одежды не было и тем более теплого белья, свитера не было – в результате я простудился и заболел воспалением легких».

Попасть в больницу обитателю ночлежки – об этом нечего было и думать. Михаил устроил брата к знакомому большевику. Навещал больного старый врач, дочь которого тоже была связана с большевиками, а потом и сама стала большевичкой.

Молодой организм победил: Лазарь начал выздоравливать. Прощаясь, врач сказал: «Благодари родителей, что наделили тебя крепким организмом – будешь долго жить [предсказание сбылось, Каганович прожил 97 лет. – В. В.], но сейчас тебе нужен хороший уход и хорошее питание. Поезжай в деревню, там родители окончательно поставят тебя на ноги». Выздоравливающий заартачился, заявив, что останется в Киеве, но авторитетное слово Михаила возымело действие.

В деревне Лазаря встретили с радостью. Мать и отец были удручены его неважным видом, но были рады, что приехал живым, втайне надеясь, что он останется в деревне надолго. С наступлением весны Каганович почувствовал себя вполне окрепшим и заявил родителям, что ему пора обратно в Киев. Они пытались было возражать, но куда там.

На пути к отъезду вновь встала все та же преграда – деньги. Ни у Лазаря, ни у его родителей денег не было. Их следовало заработать. Как? Решили, что Лазарь будет опять давать уроки. И он стал преподавать общеобразовательные предметы небольшой группе учеников, в частности, сыновьям своего дяди Арона. Заработав за три месяца 12 рублей, он получил возможность вновь выехать в Киев.

Прибыв в Киев, Каганович попал в вихрь событий, охвативших не только этот город, но и всю Украину. В 1906 году правительство объявило украинские губернии на военном положении, а с 1907 по 1910-й – на положении чрезвычайной охраны. Полиция закрывала профсоюзы. В Екатеринославе из 80 профсоюзных организаций осталось четыре. В начале 1907 года в Киеве было 13 профсоюзов, а в 1909-м уцелело только два. В 1910 году были разгромлены все профсоюзы Одессы.

С наибольшим ожесточением власти преследовали большевиков. Руководителей большевистских организаций арестовывали и высылали. Известный деятель революционного движения на Украине Г.И. Петровский был вынужден покинуть Екатеринослав. Не раз подвергались арестам руководители большевистских организаций В.В. Боровский, С.В. Косиор, В.Я. Чубарь. К весне 1908 года социал-демократические организации Украины почти всюду были разгромлены.

Правительство всячески боролось против проникновения революционных идей в учебные заведения. Глава киевских черносотенцев Юзефович предлагал с этой целью организовать специальную полицию. Ряд выдающихся ученых в знак протеста против полицейского режима оставили работу в высшей школе. Например, из Киевского политехнического института в 1907 году ушли в отставку деканы факультетов профессора В.Г. Бажаев, А.А. Радциг, В.Г. Шапошников. Спустя некоторое время в отставку подали еще семь профессоров, несколько преподавателей и лаборантов этого же института. Известный профессор-физик Н.Д. Пильчиков не выдержал тяжелой атмосферы в Харьковском и Одесском университетах и покончил с собой. Ушел в отставку из Одесского университета известный ученый И.И. Мечников.

«Как и в первый раз, в Киев я прибыл в годы продолжавшегося промышленного застоя, безработицы и столыпинской реакции», – описывает Каганович обстановку, в которой ему предстояло снова искать себе работу. Обстановка эта и впрямь повергала в уныние. Сокращалось производство и росла безработица.

Поиски работы не увенчались успехом. Обратно на склад металлолома Кагановича не взяли. Хозяин сказал, что работы нет, не преминув язвительно добавить: «Вот привез бы из деревни свои рукавицы, тогда мы бы подумали». Официальной биржи труда на Подоле не было. Имелись только отдельные пункты, известные как места сбора безработных и их найма. Одним из таких пунктов было здание Контрактовой ярмарки у толкучего рынка. Вот туда и направился Каганович вместе с группой молодых парней. «Как и все собиравшиеся здесь безработные, мы чувствовали себя подавленными прежде всего голодом, жалким положением ожидающего, как милостыню, счастливого случая получить работу; мы были оборванные, ибо все лучшее из одежды было уже продано на толкучем рынке. Попадавшаяся время от времени работа была тяжелой и неприглядной. Больше всего это была работа по переносу тяжестей: мебели, мешков, ящиков с продовольствием и товарами. Вокруг Контрактовой ярмарки было расположено много оптовых магазинов – мануфактурных, гастрономических, хозяйственных. Вот покупатели, больше всего из провинции, брали нас для переноса мешков, тюков, ящиков на довольно большие расстояния, это было дешевле, чем нанимать извозчика. Труд человека стоил дешевле труда лошади, и мы были рады и этому редкому заработку, который мы копейками рассчитывали на неделю, а то и на месяц жизни».

Потом Каганович нашел другую работу. «Наступил приплав в Киев по Припяти – Днепру плотов леса и дров», а он знал это дело еще с детских лет, когда работал с отцом и братьями на берегу реки Уша. С тремя крепкими парнями, которых помнил по бывшей ночлежке, Лазарь отправился к берегам Днепра в окрестностях Киева, куда причаливали плоты, и там всем четверым удалось получить временную работу. Она была тяжелая, а платили по 80 копеек за трудовой день, который длился 12–14 часов. Зато им удалось установить связь с лесопильным заводом, которому поставлялся лес, и дровяными складами, куда доставлялись дрова. На лесопильном заводе Каганович и еще один получили потом временную работу, а двое других устроились, тоже временно, на дровяных складах.

Лесопильный завод вскоре закрылся. Каганович вновь остался без работы. Но начался завоз зерна по Днепру на киевские мельницы, и ему удалось наняться грузчиком на мельницу миллионера Бродского. Он таскал пятипудовые мешки. Условия работы были тяжелые: кромешная пыль, спецодежды никакой, таскать мешки приходилось наверх, доски на мостиках то и дело ломались, рабочие падали, получали увечья. Нормы были высокие, за их выполнение грузчик получал по 75 копеек в день.

«Обращение надсмотрщиков было невыносимое, доходившее до побоев, – делится воспоминанием Каганович. – Но мы, новенькие, молодые, первое время терпели. Постепенно мы начали роптать, этот ропот завершился организованным нашим протестом перед высшей администрацией. Явившийся к нам представитель этой высшей администрации заявил нам: „Вы еще неполноценные грузчики, мы вас приняли, рассчитывая, что вы будете примером и образцом дисциплины, а вы вон какие! Смеете протесты подавать, а знаете, что за это вам будет, если мы вызовем полицию? Чтобы другим неповадно было, мы вас просто увольняем“. И около десяти молодых грузчиков были выброшены на улицу. <…> Так как я был главным зачинщиком выступления молодых грузчиков, рабочие мне выражали всяческое сочувствие, при этом шутя говорили: „Вот видишь – хозяина Бродского зовут Лазарь и тебя зовут Лазарь, пошел бы ты к нему и сказал бы: как же это ты, Лазарь, уволил Лазаря, нехорошо, мол, это; гляди, он бы устыдился и восстановил бы тебя, да еще с прибавкой“. Все смеялись и говорили: жди от кровососа милости, а один грузчик добавил: „Он, Бродский, еврей и еще более зол на еврея рабочего, который ему не кланяется, а ведет с ним борьбу“. Впоследствии, когда я уже был членом партии, я использовал этот конфликт в борьбе с сионистами, покровителем которых был этот миллионер Лазарь Бродский».

Уволенный с мельницы своим тезкой-евреем, Каганович снова оказался без средств к существованию. Один из друзей Михаила, большевик Фельд, сказал, что попытается через своего брата, служащего в транспортной конторе, устроить Лазаря на работу. И действительно, через пару дней Лазарь встретился с братом Фельда. Тот предложил ему пройти испытательный срок: «Вы будете ездить с колонной извозчиков на железнодорожную станцию и в товарной конторе оформлять документы на сдаваемый и получаемый грузы. С течением времени мы вас назначим младшим агентом транспортной конторы». «Я, конечно, с радостью принял это предложение и успешно выполнял возложенные обязанности. Это была первая железнодорожная „школа“ будущего министра путей сообщения СССР».

Потом Каганович еще не раз пережил безработицу и голод. На то и другое он смотрел исключительно с классовых позиций: «Голод тяжело переносить всегда, но одно дело, когда переносишь его в условиях революционной борьбы и войны, другое дело, когда ты переносишь его в условиях капитализма как безработный и голодаешь тогда, когда другие – твои же угнетатели-капиталисты и их холуи – сыто живут, как боровы».

В этом – весь Каганович. И в этом же – вся идеология большевизма.

Эта идеология не может обходиться без врага, внутреннего и внешнего.

Эта идеология не может обходиться без виноватого – того, кто живет лучше, чем ты.

И эта идеология не может обходиться без ненависти.

Откройте «Памятные записки», там на каждой странице – выпад против кого-то, будь то «капиталисты», «троцкисты», «вредители», «враги народа», «уклонисты», «оппортунисты», «ревизионисты», «безродные космополиты» и т. п. Ну вот, к примеру:

«Помню, что в эти периоды моей безработицы, сидя на бульварах, расхаживая по улицам, площадям и скверам, наблюдая франтов, аристократов, богачей, фланирующих по Крещатику, по Бибиковскому бульвару, их изысканную одежду, высокомерное их поведение в противоположность рабочим, трудовым людям, шумно шагающим в рабочей одежде, и безработных в рваной одежде, – я все больше и больше озлоблялся и проникался острым чувством классовой ненависти к паразитам, кровососам и в то же время чувством глубокой солидарности, любви и уважения к своим братьям по классу, по нужде, страдающим так же, как и я сам».

Мемуары Кагановича насквозь пропитаны большевистской идеологией, которая многое объясняет в судьбе их автора. Даже трудно сказать, что ценнее в «Памятных записках» – историческая «фактура», детали жизни обитателя кремлевского Олимпа – или же «лирические отступления», наподобие, скажем, такого:

«Некоторые квазигуманисты, в том числе и современные, смешивают эту [классовую. – В. В.] ненависть с ненавистью вообще, якобы к людям в целом, и зовут к абстрактному „добру вообще“. В капиталистическом эксплуататорском строе, существующем еще в большинстве стран мира, мы подходили и подходим к восприятию и пониманию добра и зла, симпатий и ненависти с пролетарски-классовой точки зрения. Пролетарское добро и есть общечеловеческое и истинно гуманистическое добро и любовь к людям. <…> Конечно, ненависть, даже классовая, сознательная, сама по себе не является еще спасительным, творческим фактором; для того чтобы перерасти в великую творческую положительную революционную силу, классовая ненависть должна быть соединена с идейной любовью, действенным сочувствием к страдающим и нуждающимся людям, к угнетенному человечеству и прежде всего к его передовому авангарду – к классу пролетариата; соединена с великими революционными идеями его освобождения от эксплуатации, полным и окончательным свержением существующего капиталистического строя, гнета и насилия и с организованными революционными действиями, обеспечивающими победу над теми, кого ты ненавидишь классовой ненавистью, с которыми ведешь острую борьбу до полного их уничтожения».

Но вернемся в предреволюционный Киев. Каганович твердо решил искать работу на промышленном предприятии, чтобы стать квалифицированным рабочим. Но не просто работу, а такую, которая позволяла бы урвать время и для учебы. Это удалось не сразу. Ему пришлось обить пороги нескольких предприятий, пока не устроился на кожевенный завод. Оттуда он перекочевал на обувное предприятие, где приобрел специальность обувщика-сапожника.

Потом Каганович успел поработать на заводе по производству пробок. Там он поднял рабочих на забастовку. Требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты. Кончилось тем, что хозяева пошли на уступки. После этого на завод зачастили агенты полиции и участковые надзиратели. Особый интерес они проявляли к Кагановичу и еще одному рьяному смутьяну. В итоге их обоих выкинули с завода. «Однако я чувствовал, что вырос и окреп в этой схватке рабочих с хозяевами, в которой я сыграл не последнюю роль. Я реально ощутил великую силу сознательной классовой организованности рабочих, в особенности силу интернациональной солидарности, когда рабочие – русские, украинцы, евреи, поляки и другие – были едины в борьбе с капиталистами тех же наций. Я был рад и счастлив, что участвовал в этом деле, хотя впереди вновь безработица и поиски работы».

После пробкового завода Каганович снова стал безработным. Перебивался случайными заработками. Какое-то время подвизался на заводе сельтерских вод, но и оттуда был уволен за то, что сеял смуту.