Полная версия:

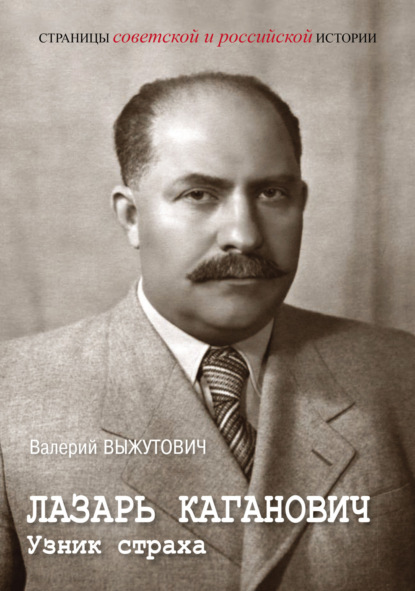

Лазарь Каганович. Узник страха

В своих мемуарах Каганович оставался правоверным большевиком и ни на шаг не отклонялся от «линии партии». Отсюда – его взгляд на досоветское и советское прошлое. Отсюда – его оценки исторических событий. Отсюда и терминология: «кулаки», «бедняки», «середняки»… Но в описании уклада жизни своей деревни, ее быта и нравов Каганович, судя по всему, не грешил против правды, только смотрел на все с позиций классовой борьбы.

«Мы жили в деревне Кабаны. Триста дворов. И еврейская колония – шестнадцать семей. Остальные украинцы, белорусы. Смешивались с белорусами. Про коня говорили не „кинь“, как украинцы, а „кунь“, вол был не „вил“, а „вул“… Брат отца приехал, дал денег: „Купи хату!“ Нас называли „мошенята“, сыновья Мошки, Моисея. Солдаты стояли в нашей деревне, городовые на конях, урядники, приставы. Я крестьянам газеты читал, читал про Маркса. Их вызвали к приставу, они говорят ему: „У нас нэма керосину, газу нэма. А мы посыдым, побалакаем. Про политику мы нэ балакаем. А у их лампа есть. Вот мы до лампы и ходим“. Их побили. Потом прислали батальон солдат, в нашей деревне разместили. Нам передают: „Пойди скажи мошенятам, чтоб не боялись, я их не выдам“. Был такой один. А соседям он говорил: „Хлопци у Мошки якись самократы (социал-демократы), якись воны… Шось будэ, а колы будэ, то воны и мэнэ будут захищать. А теперь я их захищу!“ – „Ты, Мошка, не журись!“ – говорил отцу. Отец работал на смоляном заводе возле деревни. Километрах в восьми от деревни был большой сосновый лес. Когда дед приехал в деревню, им обещали всем землю дать. А землю не дали. Песчаная земля. Он здоровый, высокий, как я. Пошел лесорубом. С двенадцати лет отдал отца на смоляно-дегтярный завод и учил. Отец всю жизнь там проработал, обгорел, больной очень был. Мать научилась кроить, шить, красить. Очень религиозная была. Богомольная книжка у нее была, где все молитвы, а читать не умела».

Каганович рассказывает, что крестьяне Кабанов были исстари «государственными» крестьянами и жили по законам, изданным еще Петром I. После отмены крепостного права появились законы и в отношении «государственных» крестьян, которым предоставили право бессрочного пользования земельными наделами за оброчную плату. Последующим законом в последней четверти XIX века «государственные» крестьяне обязаны были выкупить свои наделы, внося в течение почти 50 лет большие выкупные платежи. Поэтому многие жители Кабанов продавали свою землю и уходили куда глаза глядят, на заработки неземледельческого характера. Часть из них шла батрачить в близлежащие помещичьи имения.

Управление «государственными» деревнями осуществлялось через земского начальника, который был из разорившихся дворян, и через волостное правление, охватывавшее ряд сел и деревень, во главе со старшиной, а в каждом селе и деревне – через старосту. Существовала крестьянская община, в которой тон задавали главы зажиточных семей. «Закабаленное положение бедноты, – вновь процитируем Кагановича, – привело к тому, что лучшие земли оказались в руках кулаков и богатых крестьян. Это было главным классовым антагонизмом в нашей деревне. Земельные наделы, и без того малые у бедняков, сокращались из года в год из-за разделов семейств. Отсюда – крайнее малоземелье».

Действительно, очень часто, иногда ежегодно, земли подвергались переделу и дроблению в связи с разрастанием семей, когда взрослые дети начинали жить отдельно от родителей. «На всю жизнь у меня с детства остались в памяти эти страшные дни – недели переделов участков земли и лугов, которые всегда кончались кровавыми драками. Я никогда не забывал и не забуду тяжкое зрелище, когда привезли с лугов нашего доброго соседа с разрезанным косой животом, с вывалившимися внутренностями. Я, естественно, тогда не очень разбирался в классовом содержании этого события, но я знал, что этот наш сосед был очень беден и что зарезал бедняка его богатый родственник, который вызвал у нас, детей, гнев и проклятия, а семья зарезанного вызвала большое сочувствие и детские слезы».

Наличие в Кабанах значительных луговых массивов позволяло развивать животноводство, но Игнат Жовна и Захар Терешко, соседи Кагановичей, всю жизнь бились, чтобы обзавестись «хоч малэсэнькымы волыкамы», но им это так и не удалось.

Хаты в Кабанах были деревянные, полы глиняные (лесу вокруг хватало, а досок не было). Основные члены семьи спали на полатях, а старики и дети на печке. Зимой в хату впускали телят и поросят. Не в каждой семье имелись керосиновые лампы, а те, у кого они были, не всегда могли разжиться керосином, «бо нэ було грошей, щоб купыты», и многие хаты освещались лучиной. Крыши были соломенные, проливные дожди превращали их в решето. Только у немногих хаты были крыты гонзой (дранкой). Одежда – штаны, запаски (запашные юбки из двух полотнищ – спереди и сзади), свитки (полукафтаны из домотканного сукна), зимой – кожух (тулуп). К большому празднику, свадьбе надевались ярко вышитые рубахи и шаровары, а с заработков хлопцы возвращались в одежде из «городской» материи и «городского» же покроя. Обувались по преимуществу в постолы (лапти); богатые и зажиточные носили сапоги.

По характеру своему народ в Кабанах был не буйный, отмечает Каганович, но водка делала свое дело, и кровавые драки случались часто. «Отец не пил. Редко, когда праздник, мерзавчик купит. Это маленькая рюмка. Маленькая бутылочка. Придет в лавку: „Дай мне мерзавчик!“ Три копейки стоил».

Население Кабанов в громадном большинстве было неграмотным. Одноклассная школа (потом она стала двухклассной) была открыта в конце XIX века, но из-за бедности, отсутствия обуви и одежды мало кто посылал туда своих детей, да и не все понимали, зачем нужна грамота. В деревне имелась ешива – еврейская школа. В отличие от других еврейских школ, в ней учились и девочки, хотя еврейское образование традиционно было обязательным лишь для мальчиков. Таким образом, евреи Кабанов давали образование своим детям, не считаясь с наставлением раввина-сефарда из Мартыновичей: «Только мальчики должны учиться». Дети неевреев вообще не ходили в школу.

Разорение большой массы хозяйств привело к ежегодному выезду из деревни примерно ста с лишним здоровых мужчин на отхожий промысел – лесозаготовки, сплав леса, железнодорожное строительство, а затем и к уходу «зовсим» из деревни «у город». Некоторые переселялись в Сибирь для освоения предоставляемых государством земель, но, не сумев там обустроиться, возвращались обратно.

Каганович поминает добрым словом своих близких соседей-«бедняков»: Игнат Жовна, Семен Гемба, Кабавика Вовк, Отанас Тапець… Некоторых помнит только по трудовому прозвищу: Шая-сапожник, Цухок-кузнец, Эля-столяр… Что же касается соседей-«кулаков», тут автор мемуаров верен классовому чувству:

«Вот кулак Максим Марченко (Марочка) – владелец примерно более 30 десятин земли, имел много скота – лошадей, волов, коров, овец, имел всегда большие запасы хлеба, давал беднякам взаймы хлеб на кабальных условиях <…> Максим любил не только капитал, но и почести, и власть. Он уже был один раз избран волостным старшиной, поставив крестьянам не одно ведро водки, и хотел быть вновь избранным. Поэтому его самоуверенная и высокомерная личина иногда излучала фальшивую ласку. Но зато он быстро менял свой „ласковый“ взор на кулацко-звериное отношение к тем беднякам, которые не хотели быть рабами Максима. Таким был, например, наш сосед и ближайший друг моего отца Игнат Кириленко. <…> Помню, как Игнат часто говорил моему отцу: „Ничого, Мошка, що мы з тобою бидни люды, алэ у нас с тобою растут по пять хлопцив здоровых и гарных, цэ наше багатство, кыли воны выростуть, нам полегшае в житти“. Можно без преувеличения сказать, что действительно хлопцы Мошки и Игната, как и их родители, стихийно, инстинктивно показывали пример не просто соседской, а братской дружбы между собой, по-современному можно было бы сказать – стихийного интернационализма. Дружили каждый в отдельности и все вместе: Израил с Романом, Арон и Михаил с Савкой…»

Всё в этом воспоминании дышит гармонией, всё здесь в согласии с марксистско-ленинским каноном: по одну сторону бедный крестьянин – по другую кулак (классовый антагонизм); «кулацко-звериное отношение к беднякам» (эксплуатация трудового народа); «личина излучала фальшивую ласку» (лицемерная «забота» о человеке); Израил дружит с Романом, Арон и Михаил – с Савкой (братская дружба, пролетарский интернационализм). Сегодня читается почти как пародия. Но Каганович не был бы Кагановичем, человеком сталинской закалки, если бы в угоду новому времени (мемуары писались им вплоть до 1991 года, их оборвала смерть) хотя бы чуть-чуть отклонился от вероучения. Вот тогда он уж точно скатился бы к «троцкизму», в котором столько раз изобличал своих товарищей по партии и с которым всю жизнь яростно боролся.

Семья

Каганович – распространенная еврейская фамилия. Этнографы выделяют два центра расселения Кагановичей в Российской империи в конце ХIХ века: вся территория современной Литвы и Восточное Полесье – низовье Припяти и Среднего Днепра. Особенно много Кагановичей проживало в местечках Горвале и Речице (ныне оба в Гомельской области). Информацией на сей счет поделился профессор Еврейского университета в Иерусалиме Альберт Каганович в статье о своих однофамильцах, а возможно, и родственниках в витебском журнале «Мишпоха» (2000. № 8). Он пишет, что в Горвале, входившем в Речицкий уезд, в конце XIX века из двухсот семей евреев большинство носили фамилию Каганович. В списки избирателей во вторую государственную Думу от Речицы и Горваля было внесено несколько десятков Кагановичей. Учитывая, что в Речице только 5,5 процента еврейского населения имели избирательный голос, автор статьи предполагает, что в этих двух местечках проживало не менее 350 носителей фамилии.

Подавляющее большинство Кагановичей занималось мелкой торговлей и ремеслом. Из-за бедности (низкой покупательной способности) окружавшего их белорусского и еврейского населения, а также большой конкуренции они старались переселяться в более крупные города и за пределы черты оседлости. К 1920–1930 годам почти все Кагановичи покинули Горваль, экономическая жизнь которого пришла к упадку. В Речице многие Кагановичи остались, и еще в 1970-х годах из телефонной книги можно было заключить, что эта еврейская фамилия самая распространенная в городе. «С целью идентификации Кагановичей в Речице использовались родовые прозвища, – рассказывает автор. – Например, мои родственники назывались бендиками по имени моего прадеда Бен-Давида, родившегося в начале XIX века. В советское время Речица была единственным городом на карте СССР, где не задавали надоевший всем Кагановичам вопрос о родственной связи с Лазарем Моисеевичем. Дед Лазаря Моисеевича – Беньямин Каганович переселился из Горваля в деревню Кабаны (ныне поселок Дубравы) украинского Полесья и это, видимо, произошло не поздней начала 80-х годов XIX века».

Надо ли говорить, что у Кагановичей в Кабанах было множество родственников. На еврейскую пасху во дворе сдвигали несколько столов – получался один, длиною метров пятнадцать. Пасхальный ужин по еврейской традиции длился пять с половиной часов. Присоединиться к застолью запросто могли и соседи.

Сложилось так, что семья Кагановичей оказалась единственной еврейской семьей, жившей не в колонии. «И сложилось это не случайно, – объясняет автор „Памятных записок“, – а в силу самих условий жизни моих родителей и деда. Отец мой Моисей родился, вырос и прожил безвыездно 60 лет (из 63-х) в деревне Кабаны. Его отец – мой дед Беня не получил обещанной при переселении земли и оказался в бедственном положении – он сам работал на лесозаготовках. Своему старшему сыну, моему отцу, он, естественно, не мог дать никакого образования и отправил его на заработки с 13-летнего возраста. Начав с батрачества, лесозаготовок, мой отец потом стал квалифицированным рабочим на смоляно-дегтярном заводе. Мать моя, Геня, родилась и выросла в местечке Чернобыле в семье ремесленного мастера-медника Дубинского, имевшего медно-литейную мастерскую, в которой работали, кроме него, его два сына и его дочь – моя мать. После смерти отца, разорения и закрытия мастерской мать приехала к своим сестре и брату-кузнецу, жившим в деревне Кабаны. Познакомившись с моим отцом – он был беден, но умен и хорош собой, так же как и наша мать, – они полюбили друг друга и поженились, прожив долгие годы дружной жизнью. После женитьбы устроили себе жилье, наняв на деревне „степку“ (маленькое сооружение для хранения овощей), переоборудовали и зажили в ней в тесноте, да не в обиде, не задумываясь над расчетами, можно ли в их условиях иметь детей, а все пошло, как „Богом положено“. В положенный срок появилось первое дите, а там – лиха беда начало – мать родила 13 детей, из которых семь померли, а в живых осталось шесть – пять сыновей и одна дочь. Одно это может дать представление о тяжких условиях жизни нашей семьи».

Условия, которые рисует Каганович, осложнились, когда отец получил тяжелую травму на смоляно-дегтярном заводе: произошла авария котла, и горячая масса облила Моисея, грудь его обгорела, и всю оставшуюся жизнь он тяжко болел. После этого случая Каганович-старший на заводе уже не работал. Арендовал клочок земли для посева картофеля, овощей, гречихи. Дети ему помогали. Была еще кормилица – корова.

Через какое-то время семье Кагановичей удалось сменить «степку» на более основательную деревенскую хату. Она состояла из одной сравнительно просторной комнаты, где одна половина была покрыта досками (на весь пол денег не хватило), другая была глиняной. В эту комнату попадали через холодные сени. «Справа в комнате стояла большая русская печь, на которой мы, дети, обычно спали, – описывает обстановку Каганович. – Вдоль стен стояли длинные некрашеные „лавки“ – узкие скамейки (шириной примерно 1/3 аршина), против печи в другом углу стоял топчан и большой деревянный сундук, которые использовались под постель, а в другом углу стояла кровать родителей, завешенная ситцевым пологом. В углу возле печки стояла кадка со свежей сырой водой, и тут же висела на шнурке „кварта“ – ковш для питья воды».

Для обзаведения новой хатой им пришлось взять взаймы денег. Покрывали долг с помощью Михаила, брата матери, а также Израила и Арона, старших братьев Лазаря. Израил работал на лесозаготовках, Арон был столяром.

Каганович считал, что своим трудолюбием он обязан отцу и матери, это они воспитали его работящим. «Мне довелось большую часть своей детской жизни видеть отца после аварии и травмы на заводе уже больным, с душераздирающим кашлем. И несмотря на свою болезнь, он ни минуты не мог сидеть без дела. Он всегда находил себе какую-либо работу по двору, по дому, по „коморе“, где он время от времени переставлял, как ему казалось, более аккуратно скудные „ресурсы“ продовольствия, картофеля и овощей, работая по столярному ремеслу и т. д. Иногда он решался уходить опять на сезонные заработки, в частности, летом на близлежащие цигельни – местные кирпичные заводы. Кое-что он зарабатывал, но болезнь его ухудшалась. Я и мой брат Яша помогали ему, работая вместе с ним, получая от хозяина цигельни по одной копейке за перенос 200 кирпичей на достаточно большое расстояние в сушилку и из сушилки к обжиговой напольной печи. Точно так же все мы помогали ему в работе по скрутке лозы для хомутов, сплотке лесных плотов на берегу реки Уша. <…> Мы все росли и воспитывались в ненависти к праздной жизни и любви к труду».

«Мошенята»

Михаил, Арон, Юлий (Яков), Израил, Лазарь, Роза (по другим сведениям – Рахиль)… Их, детей Моше Кагановича, в деревне называли «мошенята». В том, что все братья-Кагановичи потом прониклись большевизмом, повступали в ВКП(б) и сделали невероятную карьеру, во многом «виноваты» Кабаны как средоточие бедности, несправедливости и неизбывной обиды на жизнь. Но отдадим должное и родителям «мошенят». «Где же это Бог, – восклицала мать, – куда он смотрит, почему обманщикам дает богатство и хорошую жизнь, а мы, честные люди, мучаемся и пропадаем?!» Под «обманщиками» Геня Иосифовна понимала знакомых ей богатых людей, в том числе евреев, живших в Кабанах, Мартыновичах, Чернобыле. Ей вторил отец. Оба они сеяли семена зависти и озлобления, и эти семена давали всходы. «Я думаю, – скажет потом Каганович, – что мои родители имеют свою немалую долю в том, что все их пять сыновей, выросших в далекой деревне глухого украинского Полесья, встали в ряды Коммунистической партии Ленина, в ряды борцов за победу над царизмом и капитализмом – за Советскую власть и социализм».

Как же сложилась судьба «мошенят»?

Михаил. В 1905 году вступил в РСДРП. Неоднократно подвергался арестам. В 1917–1918 годах входил в Штаб красногвардейских отрядов Черниговской губернии. Был председателем Арзамасского Военно-революционного комитета. Являлся уездным продовольственным комиссаром. Когда летом 1918 года в селе Новый Усад начались волнения, переросшие в восстание против советской власти, стрелял вместе с чекистами в крестьян. Затем докладывал: «Все планы мятежников разбиты. За несколько дней до предполагаемого выступления были произведены как в городе, так и по всему уезду массовые аресты. Было арестовано 303, расстреляно 38 человек, остальные отправлены в концентрационный лагерь. Сейчас ведется усиленная работа по производству дальнейших арестов, массовых обысков, розыску оружия. <…> Много участников заговоров разбежалось. Принимаются меры к розыску и задержанию». Вскоре были казнены еще трое «классовых врагов» – Иван Чикин, Григорий Глазов и Андрей Плакунов.

В 1922 году Михаил Каганович стал секретарем Выксунского укома партии, а затем возглавил Нижегородский губсовнархоз. В 1927-м по протекции младшего брата Лазаря был переведен в Москву. К 53 годам дослужился до министерских должностей – руководил наркоматами оборонной и авиационной промышленности СССР. Василий Емельянов, бывший начальник одного из главков Наркомата тяжелой промышленности, так характеризовал Михаила Кагановича: «Это был грубый, шумливый человек. Я никогда не видел его с закрытым ртом – он всегда говорил и всегда поучал, любил шутить, но шутки его были часто неуместны, неостроумны и оскорбительны для тех, кого они затрагивали. <…> М.М. Каганович плохо разбирался в технике дела, наркоматом по существу руководили его талантливые заместители И.Т. Тевосян, Б.Л. Ванников и М.В. Хруничев».

В сентябре 1939 года из состава Наркомата оборонной промышленности выделили Наркомат авиапрома, руководить которым поставили Михаила Кагановича. На этой должности он пробыл меньше года, затем был снят и назначен директором авиационного завода № 124 им. Г.К. Орджоникидзе в Казани. Его предупредили, что в случае невыполнения партийных и правительственных поручений он будет выведен их состава ЦК партии и уволен с директорского поста. 1 июля 1941 года он застрелился. По официальной версии – в здании Совнаркома РСФСР, в перерыве между заседаниями, по другой (неподтвержденной) – у себя дома. Якобы свести счеты с жизнью Михаилу «посоветовал» его младший брат Лазарь: мол, тебя все равно расстреляют, а так хоть пенсия будет вдове.

Писатель Феликс Чуев, проведший в беседах с Лазарем Кагановичем немало часов (на эти беседы мы будем не раз ссылаться), спрашивал своего визави и о Михаиле. И выслушивал скорбную повесть о том, как «мерзавцы и подлецы» оклеветали брата, обвинив во вредительской деятельности, и как он, Лазарь, горячо защищал его. Однако Б.Г. Бажанов, личный секретарь Сталина, в своих мемуарах рисует картину иначе:

«Лазарь Моисеевич Каганович замечателен тем, что был одним из двух-трех евреев, продолжавших оставаться у власти во все время сталинщины. При сталинском антисемитизме это было возможно только благодаря полному отречению Кагановича от всех своих родных, друзей и приятелей. Известен, например, факт, что когда сталинские чекисты подняли перед Сталиным дело о брате Кагановича, Михаиле Моисеевиче, министре авиационной промышленности, и Сталин спросил Лазаря Кагановича, что он об этом думает, то Лазарь Каганович, прекрасно знавший, что готовится чистое убийство без малейшего основания, ответил, что это дело „следственных органов“ и его не касается. Накануне неминуемого ареста Михаил Каганович застрелился».

На вопрос Чуева, так ли было дело, Каганович ответил: «Это вранье. А дело было просто так. Я пришел на заседание. Сталин держит бумагу и говорит мне: „Вот есть показания на вашего брата, на Михаила, что он вместе с врагами народа“. Я говорю: „Это сплошное вранье, ложь“. Так резко сказал, не успел даже сесть. „Это ложь. Мой брат, говорю, Михаил, большевик с 1905 года, рабочий, он верный и честный партиец, верен партии, верен ЦК и верен вам, товарищ Сталин“. Сталин говорит: „Ну а как же показания?“ Я отвечаю: „Показания бывают неправильные. Я прошу вас, товарищ Сталин, устроить очную ставку. Я не верю всему этому. Прошу очную ставку“. Он так поднял глаза вверх. Подумал и сказал: „Ну, что ж, раз вы требуете очную ставку, устроим очную ставку“. Через два дня меня вызвали. <…> Маленков, Берия и Микоян вызвали меня в один кабинет, где они сидели. Я пришел. Они мне говорят: „Мы вызвали сообщить неприятную вещь. Мы вызывали Михаила Моисеевича на очную ставку“. Я говорю: „Почему меня не вызвали? Я рассчитывал, что я на ней буду“. Они говорят: „Слушай, там такие раскрыты дела, что решили тебя не волновать“. Во время той очной ставки был вызван Ванников, который показывал на него. А Ванников был заместителем Михаила в свое время. Кстати, когда несколько ранее Ванникова хотели арестовать, Михаил очень активно защищал его. Ванников даже прятался на даче у Михаила, ночевал у него. Они были близкими людьми. А когда Ванникова арестовали, он показал на Михаила. И вот вызвали Ванникова и других, устроили очную ставку. Ну, эти показывают одно, а Михаил был горячий человек, чуть не с кулаками на них. Кричал: „Сволочи, мерзавцы, вы врете“ и т. д., и проч. Ну, при них ничего не могли обсуждать, вывели арестованных, а Михаилу говорят: „Ты иди, пожалуйста, в приемную, посиди, мы тебя вызовем еще раз. А тут мы обсудим“. Только начали обсуждать, к ним вбегают из приемной и говорят, что Михаил Каганович застрелился. Он действительно вышел в приемную, одни говорят, в уборную, другие говорят, в коридор. У него при себе был револьвер, и он застрелился. Он человек был горячий, темпераментный. И, кроме того, он человек был решительный и решил: в следственную тюрьму не пойду. И лучше умереть, чем идти в следственную тюрьму».

В мае 1953 года, за полтора месяца до своего ареста, Лаврентий Берия письменно известил предсовмина СССР Георгия Маленкова, что МВД провело проверку по делу Михаила Кагановича и постановило реабилитировать его. Президиум ЦК КПСС это решение утвердил.

Михаил Каганович упоминается в мемуарах Н.С. Хрущева. Тот пишет, что директор Казанского авиазавода был обвинен как «немецкий агент» и что Каганович-младший в защиту брата «слова не сказал».

Юлий. При рождении был назван Яковом, после революции сменил имя на Юлий. Никакого образования не получил, так как нигде, даже в сельской школе, не учился. С 1909 по 1913 год состоял в РСДРП. Потом примкнул к большевикам. В годы Гражданской войны был красноармейцем, занимал ряд штабных и хозяйственных должностей. С 1922 по 1930-й находился на партийной и советской работе в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии. С марта 1934 по июнь 1937 года был председателем исполкома Горьковского краевого (затем областного) Совета. Дружил с Валерием Чкаловым и прокурором СССР А.Я. Вышинским. С июня 1937 по декабрь 1938-го занимал пост первого секретаря Горьковского обкома ВКП(б). Этот период его деятельности отмечен вхождением в состав особой «тройки», созданной по приказу НКВД, и активным участием в репрессиях. Дал показания на своего предшественника Эдуарда Прамнэка и на председателя Горьковского облисполкома Алексея Бурова. Оба были расстреляны. В агитлистовке, выпущенной накануне выборов в Верховный Совет СССР, с полным основанием утверждалось: «Тов. Ю.М. Каганович – верный сын большевистской партии, пламенный патриот нашей великой Родины. <…> С 1923 года по 1925 год работал секретарем горрайкома партии в Н. Новгороде. Это были годы, когда презренные троцкисты во главе с Крымским, Савельевым (ОГИЗ), Ищенко и другими, оказавшимися впоследствии махровыми врагами народа, всеми силами пытались подорвать единство и сплоченность городской парторганизации, поколебать ее монолитность. Им этого не удалось! Нижегородская городская партийная организация дала большевистский отпор троцкистским выродкам и осталась преданной, верной ленинской линии партии и вождю товарищу Сталину. <…> Все, как один, отдадим наши голоса за кандидатуру тов. Ю.М. Кагановича в депутаты Совета Союза!»

Сохранились письма родственников репрессированных, адресованные первому секретарю Горьковского обкома. Вот одно из них:

«Дорогой Юлий Моисеевич! Мы пишем Вам о нашем большом горе. У нас взяли 3 ноября папу, а маму – 13 ноября, а также квартиру и все наше имущество. Мы очень скучаем, и нам тяжело. Живем в сарае у чужой бабушки. Но теперь уже стало холодно, и мы замерзаем. Просим Вас освободить хотя бы маму. Мы знаем, что Вы очень заботитесь и любите детей и просим помочь. Мы жили – мама и папа, Мария Павловна и Януш Иосифович Иллинич, на Краснофлотской улице. Мы учились музыке, и очень большие способности у меня, но у нас музыкальное образование прервалось, так как пианино нет. Но просить вернуть его мы не будем, так как в сарае пианино негде поставить. Маша и Вера Иллинич». На этом письме Юлий Каганович написал красным карандашом: «Иллинич осужден как польский шпион, Мария Павловна – за недонесение о контрреволюционной деятельности мужа. Ответ не посылать, так как райсовет не может решить вопроса жилплощади даже семьям красноармейцев».