Полная версия:

Лазарь Каганович. Узник страха

Между тем назревали большие события.

В 1908 году на заводах Украины количество рабочих уменьшилось наполовину. К концу 1909-го в Киевской губернии было около 15 тысяч безработных, в Полтавской – 8 тысяч, в Екатеринославской – свыше 15 тысяч. Рабочих заставляли брать за свой счет отпуска. Снижали зарплату и увеличивали рабочий день. Заводили «черные книги» с фамилиями смутьянов. Широко применялась система штрафов. По сведениям фабричной инспекции, с рабочих Украины в 1907 году взыскали 43 тысячи штрафов, в следующем – 50 тысяч, а в 1910-м – 64 тысячи. В листовке, изданной комитетом РСДРП завода Гартмана в Луганске, говорилось, что «буржуазия заставляет рабочих оставаться около станков по 15–17 часов в сутки, и это разрушает их здоровье, превращает в дряхлых калек, убивает в них всякое стремление жить по-человечески».

В течение 1907–1910 годов на Украине произошли 504 забастовки, в которых приняли участие 79 тысяч человек.

Начались студенческие собрания и митинги. «Мы присоединяемся к требованиям рабочего класса», – писали в своей резолюции студенты Киевского политехнического института.

Партийные комитеты, действовавшие на Украине, поддерживали связь с В.И. Лениным, который тогда жил за границей. По его указаниям они усилили революционную агитацию. Одесская организация, руководителем которой был В.В. Воровский, издавала газету «Одесский рабочий». В Николаеве летом и осенью 1908 года выпускалась нелегальная газета «Борьба».

В 1908–1909 годах партийные организации были почти во всех районах Донбасса. В Киеве возобновило работу узловое бюро РСДРП Юго-Западной железной дороги. В конце 1908 года сформировалась группа РСДРП в Чернигове.

Вот в этом шатком, кренящемся времени и нашел свое место озлобленный на жизнь местечковый изгой, чье имя вскоре узнает вся страна и которое почти на сорок лет станет в СССР синонимом страха.

Часть II

Агитатор, марксист, большевик (1911–1917)

Каганович принят в Киевскую организацию РСДРП. – Член райкома, член горкома. – Самоварная комиссия. – Дело Бейлиса: Киев бурлит. – Патриотическая истерия. – «На бой кровавый» сменяется на «Боже, царя храни». – Из Киева в Юзовку по фальшивому паспорту. – Февральская революция. – Сучий, Нахаловка, Собачевка – оплот большевиков. – «Хоть жид, да наш».

С партбилетом и кастетом

Большевистское воспитание, которое исподволь, вовсе к тому не стремясь, давали Лазарю мать и отец, довершил – уже вполне осознанно – брат Михаил. «Михаил мне объяснял, и в памяти у меня осталось такое его объяснение: при социализме все будут равны, не будет богатых и бедных, не будет частной собственности, все будет принадлежать всему обществу».

Когда Лазарь приехал в Киев, Михаил связал его со своими товарищами по большевистскому подполью. И втянул в революционное движение. Оно в 1910–1911 годах на Украине было отмечено небывалым подъемом. По городам прокатились протесты против применения смертной казни к активным бунтарям. Усилилась стачечная борьба. Бастовали грузчики одесского порта, металлисты завода Гантке в Нижнеднепровске, судостроители Николаева. В Екатеринославской и Херсонской губерниях число стачечников достигло 4 тысяч. В Екатеринославе произошла бурная стачка портных, а в Киеве в течение нескольких дней бастовали обувщики 40 мастерских.

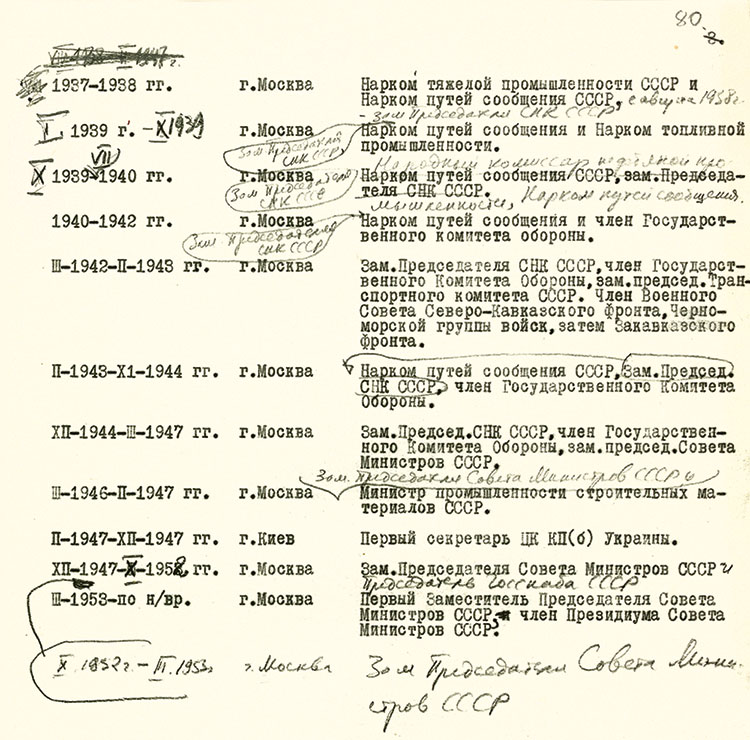

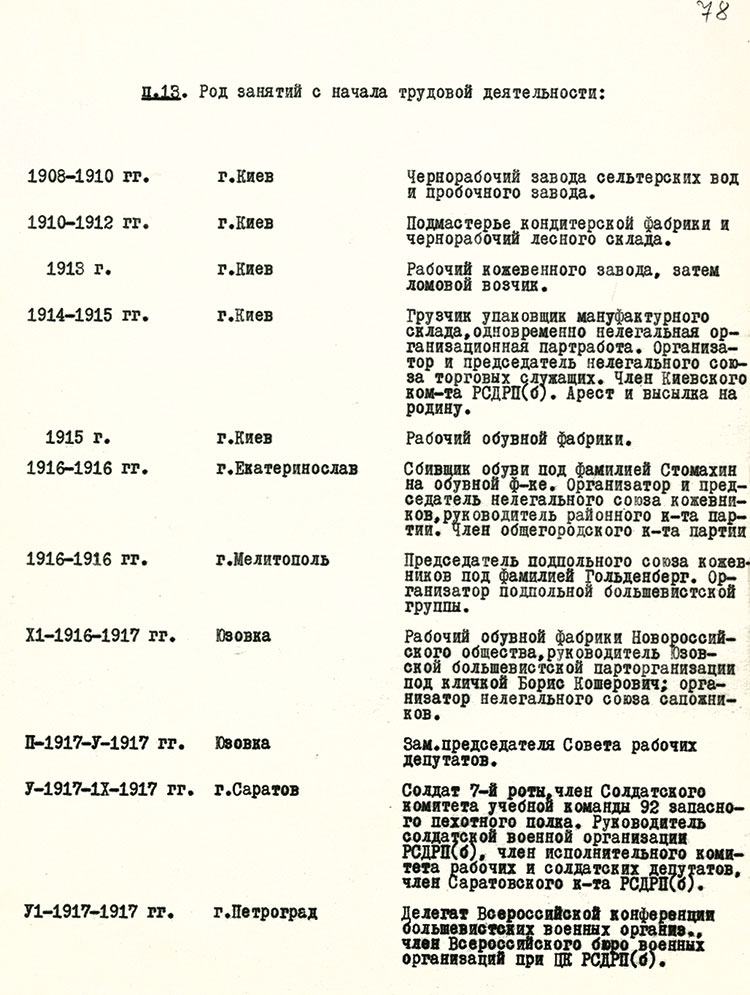

Сведения о трудовой деятельности Л.М. Кагановича с 1908 по 1953 год 1953 [РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 413. Л. 78–80]

Киев, хотя и не числился индустриальным, являлся тем не менее одним из крупнейших революционных центров России. В нем было много предприятий кожевенно-обувной, галантерейной, легкой, деревообрабатывающей промышленности. Были и такие крупные по тому времени предприятия, как Южнорусский завод.

В тот период Киевская партийная организация провела несколько заметных акций. Например, в начале ноября 1910 года, когда страну облетела весть о смерти Л.Н. Толстого, Киевский комитет РСДРП издал и распространил в городе специальную листовку. В ней говорилось о значении для трудового народа литературной и общественной деятельности Толстого, о том, что рабочий класс присоединяется к скорби тех, для кого кончина гениального писателя является утратой борца против насилия и произвола, творимых царским правительством и православным духовенством. Заканчивалась листовка призывом к рабочим усилить борьбу против реакции и свергнуть «правительство грабителей».

Каганович был счастлив, когда с благословения Подольского райкома РСДРП его начали вовлекать в подпольную работу. В частности, поручили распространять листовки Киевской организации по поводу 1 Мая 1910 года.

«Я собрал наш молодежный кружок, зачитал им листовку, а потом мы распространили каждый полученную им порцию по Подолу, одновременно зачитывая ее рабочим. <…> В нашем молодежном кружке уже с 1911 года давно созрело твердое желание и готовность вступить в партию. <…> При первом же моем посещении группы старых большевиков я доложил о просьбе членов молодежного кружка, в том числе, конечно, и моей личной просьбе, помочь вступлению в партию. Все товарищи говорили, что пора мне быть в партии и они все охотно дадут мне рекомендацию. При этом они мне сказали, что „чохом“, сразу принять всех членов кружка нельзя. Сначала райком партии примет тебя, Кагановича Лазаря, руководителя кружка, а потом персонально будут рассматривать заявления каждого в отдельности».

В августе 1911 года Каганович был принят Подольским райкомом в Киевскую организацию РСДРП. «Я хорошо понимал, что я вступаю в ряды партии, борющейся не на жизнь, а на смерть с сильным врагом, с опытным, старым эксплуататорским миром. Я реально ощутил колоссальную перемену в моей жизни, психологии, поведении».

Киевская организация, объединявшая большевиков и меньшевиков, высоко ценилась В.И. Лениным и считалась одной из сильнейших в РСДРП. В ней активно работали Е.Б. Бош, Р.С. Левик, И.Е. Клименко, Д.М. Шварцман и др. При Киевском комитете вели работу пропагандистская коллегия, организационная и профессиональная комиссии. К началу 1911 года на предприятиях города существовало 10 пропагандистских кружков. Нелегальные партийные ячейки действовали в ряде легальных рабочих обществ и клубов. Социал-демократические студенческие группы работали в университете, политехническом и коммерческом институтах, на высших женских курсах. Там велась пропаганда марксизма, изучалась программа РСДРП, распространялись нелегальные периодические издания большевиков – «Социал-демократ» и «Рабочая газета», а также их легальная газета «Звезда».

Свою партийную жизнь Каганович начал рядовым членом РСДРП. В считанные месяцы стал членом райкома, затем членом Киевского комитета. «Учитывая мой культурный уровень как рабочего, мое участие в борьбе рабочих с хозяевами, в работе профсоюза, а также мой опыт организации самообразования в рабочем молодежном кружке в сочетании с моими ораторскими данными как агитатора, пропагандиста среди рабочих, районный комитет поручил мне организовать вместе с другими партийцами партийную группу или фракцию в профсоюзе кожевников, активизируя работу союза в целом, добиваясь его легализации».

Райком поручил Кагановичу поддерживать связь и с другими профсоюзами, включив его в комиссию по профсоюзным делам. Он был также включен в группу товарищей, проверявших постановку партийной учебы в кружках. Заодно ему поручили агитационные и пропагандистские выступления среди рабочих. И здесь он здорово отличился – организовал изучение статей В.И. Ленина о III Думе, об избирательной кампании и избирательной платформе, а также статьи «Столыпин и революция». Последняя имела важное значение для киевлян. Убийство Столыпина в 1911 году произошло именно в Киеве. А стрелял Дмитрий Богров, российский анархист еврейского происхождения. Убийством Столыпина воспользовались черносотенные организации. «Двуглавый орел», печатный орган черносотенцев, прямо призывал к погрому. Киевская парторганизация намеревалась дать отпор погромщикам, а в случае чего погасить начавшуюся среди еврейского населения панику.

«Что касается первой задачи, то мы, низовые члены партии, в том числе, конечно, я, и беспартийные передовые рабочие действительно готовились к самообороне, – рассказывает Каганович. – Вооружение было, конечно, слабое. Помню стальной кастет, который мне сделал Вася-металлист. У тебя, говорил он, рука крепкая, и он тебе подойдет. Он мне пригодился, когда однажды, нагруженные листовками, я и Наум Голод спускались вечером по Андреевскому спуску, где народу почти не было, а за нами неотступно следовал шпик. Наум Голод, имевший опыт, сказал мне: „Знаешь, что в таких случаях надо сделать? – И сам тут же ответил: – Попробовать его прогнать, запугав его, а если не поможет, избить его так, чтобы он несколько часов не мог подняться“. Нащупав свой кастет, я сказал: „Давай“. Круто повернув назад, мы быстро подошли к шпику. „Чего тебе нужно от нас?“ – спросил Голод. Тот начал угрожать большим ножом – огнестрельного оружия у него не было, – чертыхаться. Мы его основательно взяли в оборот. Он кричал, но народу кругом не было, мы ускоренным шагом спустились вниз и благополучно добрались, донесли свой ценный груз – листовки – до цели. Все же известная организованность и некоторая боевая, если можно так выразиться, подготовка у нас была».

Председатель самоварной комиссии

Новый, 1912, год Каганович и его однопартийцы встречали в бодром, приподнятом настроении. Киевский комитет выпустил специальную листовку, в которой подвел итоги 1911 года и призвал рабочих «с еще большей революционной силой развернуть наступление на самодержавие и капиталистов». Передовые рабочие, отмечает Каганович, встречали Новый год не за рюмкой водки, а на нелегальных собраниях. «Мы, выступавшие с докладами, на этих собраниях говорили об отрицательных и положительных сторонах прошедшего 1911 года и о предстоящих задачах рабочего класса и его партии в наступающем 1912 году. Это был первый мой политический доклад после вступления в партию».

Начало 1912 года – важная веха в политической биографии Кагановича. Он тогда был наделен полномочиям рассматривать заявления членов молодежного кружка о приеме в партию. После пристрастного изучения каждой кандидатуры Каганович составлял список рекомендуемых. Окончательное решение по ним принимал райком. Так были приняты в РСДРП Губерман, Ковальчук, Солодовников, Маргулис, Марголин, Биберман – те, кого после станут называть «старыми большевиками» и чья типичная судьба известна: кто-то займет видные партийные и государственные посты, а кто-то будет расстрелян, или сгинет в ГУЛАГе, или «всего лишь» подвергнется чистке.

Райком поручил Кагановичу создать из новобранцев первичную партийную ячейку, включив в нее и ранее принятых членов партии. В числе последних были, по характеристике Кагановича, «такие товарищи, как Анюта Слуцкая, работница-швейница, член партии с 1911 года – развитая, опытная, партийный и профсоюзный работник; Женя-прачка, энергичная активистка; Садовский – член партии с 1911 года, рабочий-кожевник и шорник, боевой и опытный революционный профсоюзный работник; Семен Костюк – сапожник, хороший рабочий агитатор; потом включались в ячейку и такие, например, как верный партии Коля-интеллигент, Лев Шейнин, имевший еще трех братьев большевиков, Ямпольская – работница кондитерской промышленности, активный развитой работник, и другие». Этот ряд ничуть не ломала и Мария Приворотская, ставшая вскоре женой Кагановича, член партии с 1909 года, «работница-трикотажница, политически развитая, опытный партийный и профсоюзный работник».

Ячейка тотчас принялась за дело. Были организованы две рабочие комиссии: агитационно-пропагандистская и профессионально-экономическая. Кагановича выбрали в обе комиссии. В задачу второй входило «кураторство» над профсоюзами. Легальных профсоюзов в Киеве было тогда всего два – фармацевтов и официантов; в начале 1912 года был легализован еще союз приказчиков. Весной и летом рабочие Киева добились легализации профсоюзов металлистов, портных, деревообделочников, прачечников, печатников и полулегального существования союза сапожников и кожевников (был официально зарегистрирован в начале 1913 года). Эту новую политическую силу партия не могла оставить без своего присмотра. Контролировать профсоюзы, играть в их деятельности «руководящую и направляющую роль» – так понимал свою партийную задачу Каганович и так будет потом на всем протяжении советской истории. «Но приходилось и более непосредственно участвовать в действиях профсоюза в периоды острых конфликтов рабочих с хозяевами и особенно в период забастовок, – читаем в „Памятных записках“. – Борьба бастующих с штрейкбрехерством принимала зачастую острый характер, вплоть до возникновения стихийных физических схваток, особенно в небольших мастерских, которых на Подоле было много; драки обычно начинали и сами хозяйчики, и их наследники, но и наши не дремали, а давали достойную сдачу. При этом они с удовольствием потом рассказывали, как они всыпали самим хозяйчикам. <…> При забастовках на крупных предприятиях мы создавали стачечные комитеты, которые учитывали наши партийные указания и советы».

В своей борьбе большевики умело использовали легальные клубы и общества, существовавшие в Киеве под разными названиями: Общество распространения образования в народе, Научно-технический клуб и др.

«Мы старались иметь большинство в правлениях этих клубов, – рассказывает Каганович. – Помимо задачи обеспечения правильного содержания их работы по существу мы имели цель использовать их легальную „форму“ для нелегальной работы. Меня, например, избрали руководителем самоварной комиссии для содержания самоваров и обеспечения чаем членов клуба. Я назначил себе помощников, а сам использовал эту „самоварную комиссию“ для нелегальных собраний нашей ячейки, конфликтно-экономической комиссии, совещаний профсоюза и других нелегальных мероприятий по поручению Киевского комитета и райкома партии. <…> Пронюхивая иногда эти наши маневры, ликвидаторы и их союзники протестовали, но это им не помогало».

Дело Бейлиса

Осенью 1913 года Киев бурлил. Причиной всеобщего возбуждения стал судебный процесс по делу, вошедшему в историю как «дело Бейлиса». Скамью подсудимых занимал Менахем-Мендель Бейлис, служивший приказчиком на кирпичном заводе. Он обвинялся в ритуальном убийстве 12-летнего ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Убийство произошло 12 марта 1911 года. Толкование его как ритуального исходило от черносотенных организаций и ряда правых политиков. Местные следователи, считавшие, что речь идет об уголовном убийстве из мести, были отстранены от дела. Родственники и полицейские получали анонимные письма, в которых говорилось, что мальчика «убили жиды», а в самом Киеве начали распространяться антисемитские листовки: «Православные христиане! Мальчик замучен жидами, поэтому бейте жидов, изгоняйте их, не прощайте пролития православной крови!» Но родственники не верили в религиозную версию убийства. Министр юстиции И.Г. Щегловитов и глава правительства П.А. Столыпин обратили внимание на это дело, потому что пресса обвиняла власть в бездействии. В итоге прокурору Киевской судебной палаты Георгию Чаплинскому поручили наблюдать за ходом расследования. Но Чаплинский и сам был антисемитом.

Процесс состоялся в Киеве 23 сентября – 28 октября 1913 года и сопровождался, с одной стороны, активной антисемитской кампанией, а с другой – общественными протестами всероссийского и мирового масштаба. Не остались в стороне и большевики. Дело Бейлиса дало им весомый повод развернуть революционную агитацию. Большевистская газета «За Правду» писала: «Совершенно понятно, почему этот процесс привлек такое внимание: на скамью подсудимых посадили самого обыкновенного рабочего и сказали: ведь он людоед и кровопийца, потому что его религия предписывает ему пить младенческую человеческую кровь… Взрывом негодования было оно (дело Бейлиса) встречено во всем цивилизованном мире, и пролетариат России был в первых рядах тех, кто поднял свой голос в защиту попранной чести русского народа».

Подготовить рабочих и членов партии к возможным черносотенным нападениям – такую первую задачу ставили перед собой большевики Киева. Второй задачей было вести агитационно-пропагандистскую работу. Это взял на себя Каганович. Он разъезжал по предприятиям, встречался с рабочими и призывал их занимать революционно-классовую позицию, «не слезливо-жалостливую, мелкобуржуазную, буржуазно-либеральную, а боевую, наступательную, связывающую это подлое дело Бейлиса со всем столыпинским царским режимом и с нашими коренными задачами революционного свержения царского строя». Именно так ставил вопрос Киевский комитет в своей листовке, содержавшей призыв к однодневной забастовке протеста. «Товарищи! – писал Киевский комитет. – Дело Бейлиса приковало к себе внимание всего мира. Весь мир против ритуальных обвинений еврейского народа в людоедстве – обвинений, основанных исключительно на злой корысти, пользующейся грубым суеверием». Призыв нашел отклик: 4 октября бастовало множество предприятий. «Про Подол я могу сказать – бастовало большинство предприятий и мастерских, – вспоминает Каганович. – Шествий, демонстраций не было, так было решено во избежание провокаций погромщиков. Мы проводили закрытые митинги и собрания».

В итоге Бейлис был оправдан. Исследователи считают, что истинными убийцами были скупщица краденого Вера Чеберяк и уголовники из ее притона, но окончательной версии нет до сих пор.

Митинги протеста сменились молебнами

Начало Первой мировой войны лишило большевиков надежд на скорую победу над царизмом. Июль 1914-го стал последним месяцем революционного подъема, нараставшего с 1911 года. Рабочих будто подменили. Бесстрашные забастовщики, пролетарии-интернационалисты за считанные дни превратились в верноподданных сторонников войны с «немчурой». «На бой кровавый, святой и правый» сменилось на «Боже, царя храни». Антиправительственные стачки – на патриотические манифестации. Митинги протеста – на молебны и крестные ходы.

Патриотическая истерия вызвала разочарование у некоторой части российского общества. Далеко не всем понравилось, что стачечники превратились в погромщиков. Историк Д.Д. Жвания приводит частную переписку осени 1914-го:

«„В Петербурге – гнусные времена. На три четверти все манифестации хулиганские, а что еще хуже, так это заражение рабочей среды националистическим духом“, – сетовал один из жителей столицы в письме к приятелю. А вот как петербургский студент описал толпу во время „патриотического“ шествия 19 июля 1914 года: „Сегодня утром Миша отрывает меня от занятий и зовет на балкон посмотреть, какая надвигается со стороны Лавры большая толпа. Что же я увидел и услышал? Рабочие <…> поют „Марсельезу“ со словами „Царь вампир пьет народную кровь…“, которые, ты знаешь, для царя нелестны. Не особенно приятны для него „Варшавянка“ и похоронный марш, которые они пели. При пении похоронного марша офицеры и городовые снимали фуражки. Естественно, я выбежал на улицу и присоединился к густой толпе“».

Мобилизация на фронт сильно сократила численность большевистских организаций. Значительную долю отняли и аресты. Причем даже в Петрограде, где влияние большевиков было особенно велико. По подсчетам историка Г.Л. Соболева, численность партийных ячеек уменьшилось к ноябрю 1914 года почти в 50 раз: с 5 тысяч человек до 100–120.

Как ни старались большевики раздуть затухающие угли классовой борьбы, в рабочей среде преобладали патриотические и милитаристские настроения. Вошли в обиход «патриотические забастовки», когда рабочие требовали увольнения и изгнания с предприятий людей немецкого и австрийского происхождения. Так, в Харькове 12 августа 1914 года забастовали 1500 рабочих завода «Русского паровозостроительного и механического общества», требуя увольнения мастеров – германских и австрийских подданных. После того как требование было удовлетворено, забастовка прекратилась.

В Киеве объявление мобилизации застало рабочих бастующими. Таким способом они выражали свою пролетарскую солидарность с петербургским пролетариатом.

«Война и у нас в Киеве, как и в других городах страны, на полном ходу прервала это движение, – вспоминает Каганович. – Продолжать забастовки и выступления после официального объявления войны было невозможно. <…> Конечно, с уходом по мобилизации 20–30 % коренных рабочих, с приходом на предприятия большого количества новых масс, в том числе из кулаков, купцов и всякого буржуазного и мелкобуржуазного элемента, оборонческие настроения увеличились <…> рабочее движение было ослаблено, забастовок до конца 1914 года почти не было».

В конце 1914 и в 1915 году Киевская партийная организация окрепла. Это произошло с приездом в Киев из Полтавы опытного большевика Станислава Косиора. Умелый конспиратор, он редко показывался на собраниях – поддерживал связь через доверенных лиц райкома. Косиор добавил огня в затухающее рабочее движение, но в марте 1915 года была арестована группа активистов, в том числе и два члена Киевского комитета. Оставшимся пришлось еще больше законспирироваться, а Косиор во избежание ареста уехал из Киева.

В конце апреля состоялась партийная конференция. Она избрала Киевский комитет, в который вошел и Каганович.

Новый состав комитета стал действовать смелее. Настолько смелее, что однажды члены комитета, в том числе Каганович, пренебрегая конспирацией, пришли на вокзал проводить своих отправляемых в ссылку товарищей. Они приближались к арестованным на максимально разрешенное расстояние, а когда поезд тронулся, стали махать им руками. Демонстративный характер проводов, устроенных сплоченной группой людей, не ускользнул от внимания полицейских. Каганович и еще несколько провожающих были арестованы. В полицейском участке их подвергли допросу. Каганович, плохо одетый, изобразил из себя деревенского парня, приехавшего в Киев искать работу. «А чего же ты махал рукой, да еще фуражкой?» – допытывались стражи порядка. На это Каганович «по-деревенски» отвечал: «Уси махалы, и я махав, я думав, що воны мобилизованные и их отправляют на фронт».

После допросов, продолжавшихся неделю и не давших никаких результатов, Каганович и один из его соратников были высланы из Киева в деревню по этапу. По пути следования, в городе Иванькове, при помощи старых друзей Михаила, Каганович освободился и нелегально вернулся обратно в Киев. Товарищи и молодая жена Мария Приворотская-Каганович встретили его с радостью. Он вновь ушел с головой в партийную и профсоюзную работу.

На одном из заседаний Киевского комитета был поставлен вопрос о работе в армии. С огорчением констатировалось, что эта работа почти не ведется. Кагановичу поручили установить с солдатами систематическую связь. Он взялся за дело. Начал вести беседы со служивыми, назначая им встречи в районе Печерской Лавры, где всегда было много народу, в том числе и солдат. «На одной из бесед я просил рассказать о настроениях солдат. Все они отвечали: „Та в души воны в бильшости такого же настрию, як и мы, алэ нэ осмиливаються сказаты, тилькы, колы з нымы побалакаты, то немало смилых знайдэться“».

Каганович доложил Киевскому комитету о работе в армии и получил одобрение.

По фальшивым паспортам

В конце 1915 года Каганович решил перебраться из Киева в Юзовку (позже Сталино, ныне Донецк). К тому моменту он имел фальшивый паспорт на фамилию Гольденберг. Представилась возможность приобрести более надежный, как тогда говорили, «железный» – на имя мещанина города Шяуляй Бориса Кошеровича. Но на этом паспорте красовалась фотокарточка владельца. Операция по замене одного фото на другое оказалась непростой, особенно трудно было справиться с сургучной печатью. Тем не менее все удалось, и с паспортом на чужое имя Лазарь Моисеевич, прихватив с собой жену и соратницу Марию Приворотскую, выехал в Юзовку.

Юзовка была шахтерским захолустьем, о жизни в котором лучше всего говорили названия поселков – Сучий, Вороний, Нахаловка, Собачевка… Поэтому большевики имели здесь большую поддержку. И по той же причине власти держали в Юзовке казачью сотню.

Приехав в Юзовку, Каганович столкнулся с реальностью, в сравнении с которой убогая жизнь еврейского местечка, где он родился и вырос, показалась вполне сносной. В 1912 году заезжий журналист так описывал Юзовку: «Здесь собраны воедино все ужасы шахтерской жизни. Все темное, злое и преступное – воры, хулиганы, прочие подобные люди – ни в ком из них нет недостатка». Писатель Константин Паустовский, проживший в Юзовке год, бывал свидетелем побоищ, в которых «участвовали целые улицы, кровь текла рекой, немало было сбитых в кровь кулаков и переломанных носов».