Полная версия

Полная версияПринципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения

Повествователь в произведении, разумеется, может иметь некоторое сходство с автором, но факты биографии, хотя и отраженные в тексте, являются всякий раз художественно обработанными. В ряде произведений повествователь не всегда присутствует. Например, его нет в лирических произведениях: Я автора и Я повествователя сливаются и образуют лирического героя. Режиссер помогает исполнителю как можно глубже понять произведение, разобраться в его речевой и композиционной структуре. Например, «Повести Белкина» А.С. Пушкина, написанные в одно и то же время, рассказаны разными людьми: «Смотритель» – титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» – подполковником И. Л. П., «Гробовщик» – приказчиком Б. В., «Барышня-крестьянка» – девицей К. И. Т. Не менее важно чтецу решить также вопрос о том, с какой точки зрения автор оценивает изображаемый им мир. По мнению Б.А. Успенского [436], это может быть точка зрения самого автора, явно или не явно представленная в произведении; точка зрения рассказчика, совпадающая или не совпадающая с авторской; точка зрения кого-либо из действующих лиц. В произведении может быть целая система точек зрения. Автор может заведомо говорить не от своего лица, но в произведении обязательно должна быть какая-то одна (доминирующая) точка зрения, которая существует объективно.

Немало сделали для исполнителей такие режиссеры, как Е. Эфрон (Д.Н. Журавлев), Е. Попова (В.Н. Яхонтов), Е. Гардт (А.Я. Закушняк), С. Шервинский (Я.М. Смоленский), С. Клитин (Е. Тиме), В. Мориц (Б.Г. Моргунов, В.А. Токарев), Н. Бендер (Москонцерт) и др. Они помогали артистам выбирать произведения в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями, направляли их на правильное понимание и раскрытие смысла этих произведений. Если чтецу не хватает знаний, художественного вкуса, ярких ассоциаций, то режиссер на какое-то время превращается в педагога-консультанта. От него требуется также умение квалифицированно разбираться в литературном материале. Однако, зная много о произведении и его авторе, режиссер должен исходить из данных самого произведения, иметь свое собственное суждение о нем.

Первая задача режиссера, по мнению В.Э. Мориц [181], – помочь исполнителю понять идейную направленность произведения, все мысли автора, заключенные в тексте, логически верно прочесть текст, разбить его на куски, определить, что главное, что второстепенное; помочь фантазии исполнителя, чтобы вместе с ним проверить верность видений и, наконец, степень яркости выявления образов. Режиссер должен следить, чтобы изображение этих образов не становилось самоцелью. «Исполнитель может не быть теоретиком. Режиссер быть им обязан. Кроме того, режиссер всегда и педагог, он способствует творческому росту исполнителя» [181, с. 6]. Режиссер, считает В.Э. Мориц, должен быть художником и не меньшим мастером, чем исполнитель. Его работа начинается с внимательного изучения литературного материала. Она должна привести к определенному творческому замыслу, который в дальнейшем будет углубляться, видоизменяться в зависимости от творческой индивидуальности чтеца.

Вторая задача режиссера связана с непосредственной работой над текстом. По мнению С.В. Шервинского [182], она осуществляется в двух направлениях: театральном (действенном) и повествовательном. В театральном плане режиссер, работающий с чтецом, не отличается от обычного режиссера, хотя создается воображаемая сцена или диалог. Другая функция режиссера специфична. Его обязанность – помочь артисту не выключаться из повествования, вести рассказ в едином ключе.

Самое трудное – сочетание театрального и повествовательного. «Дело чтецкого режиссера – удержать артиста от чрезмерной театрализации и вместе с тем бороться с невыразительной, серой повествовательностью» [182, с. 23].

Мы не будем останавливаться на различных путях работы режиссера (они различны, как различны и сами исполнители), попытаемся лишь определить те закономерности, которые связаны с рождением образа рассказчика в работе над прозаическим произведением, так как именно подготовка к исполнению художественной прозы на занятиях по выразительному чтению вызывает у преподавателя наибольшую сложность, причина которой в его недостаточной режиссерской квалификации [473].

Чтецу необходимо соединиться с автором, сродниться с ним, оставляя за собой в то же время право выражать свое понимание произведения через созданный им образ автора-повествователя. Но обязательно этот образ должен вытекать из самого произведения, его образного строя, композиционной структуры. Умение постичь и передать стиль автора является высшей ступенью мастерства чтеца. Именно таким искусством владел, по воспоминаниям С. Бирман [40], А.Я. Закушняк. Ее поражало бескорыстие художника, с которым он словно растворялся в тексте, в авторе, вкладывая все свое искусство в то, чтобы передать авторский стиль. Чтец, внутренне слившись с автором, должен сделаться как бы вторым автором. Для этого ему необходимо перевоплотиться в образ рассказчика. Чтецу не нужен грим, костюм, мизансцена, но всем своим обликом он, как и актер, сливается с образом, образом рассказчика. В отличие от актеров, играющих все роли, чтец перевоплощается только в один единственный образ – образ рассказчика и от его лица уже рассказывает о всех персонажах и событиях. Своим отношением он объединяет действующих лиц и именно рассказывает о них, а не изображает их. Однако, рассказывая о персонажах, чтец может прибегать и к их показу. Умение схватить характерное в человеке и точными штрихами передать это, заставляя работать воображение слушателей, требует от чтеца актерского дарования, умения владеть своим творческим состоянием. Принципиально новое, что привносится чтецом в передаче образов, – это цель автора, ставшая целью чтеца. «Я – актриса, сливаюсь с образом действующего лица, – говорит Н.Г. Эфрон, – Я – рассказчик, всегда где-то рядом с образом персонажа, немного со стороны, между мной и персонажем некое пространство, дающее мне возможность открытых оценок его внешности, характера, поступков [181, с. 98].

На практике убедить студентов в необходимости углубленной работы над созданием образа рассказчика бывает трудно. Часто приходится сталкиваться с утверждением, что чтец должен нести текст только от себя. Такое утверждение далеко от профессионального подхода к искусству чтения. Задача преподавателя – доказать, что, имея право на собственное прочтение, исполнитель все же должен идти в русле, намеченном автором, «когда чтец высвечивает, укрупняет и приближает к слушателям мысль, рожденную писателем, а не подменяет ее своей», – считает А.Д. Познанский [338, с. 42]. Каждая интерпретация художественного произведения, любое исполнительское решение – гипотеза. Она может быть более убедительной или менее, но основываться она должна прежде всего на первоисточнике.

Основные черты образа рассказчика, пути его создания методом внутреннего перевоплощения надо искать, прежде всего, в самом произведении, глубоко проникнув в его мир, а также изучив личность, судьбу и творчество его автора. Так, например, В.Н. Яхонтов, стремясь создать образ рассказчика, начинал работу с изучения ритмической структуры. А.И. Шварц строил образ рассказчика, исходя, с одной стороны, из идеи произведения, а с другой – из стиля автора. «Словарь литературного произведения, синтаксис, композиционная структура вещи, по его мнению, дают прямые указания на то, каков образ рассказчика или лирического субъекта» [462, с. 126].

Таким образом, работу над произведением в процессе подготовки к чтению следует начинать с анализа его речевой и композиционной структуры. Например, в «Капитанской дочке» А.С. Пушкин смотрит на события глазами Гринева, участника их и очевидца, и это придает описанию событий особую достоверность; в сказках он выступает в образе мудрого, хитроватого сказочника; в «Песни о вещем Олеге» – сказителем, хранителем древних преданий. По замечанию А.Д. Познанского, «легкость пушкинских перевоплощений поражает безграничностью его диапазона» [338, с. 98].

Опираясь на исследование Б. Успенского [436], мы предложили студентам для подготовки к чтению ряд текстов с различными речевыми структурами. Целью эксперимента было выявление закономерностей в усложнении работы над текстами, определение путей исполнительского анализа, направленного на поиски образа рассказчика. В результате мы пришли к выводу, что начинающему чтецу лучше всего останавливать свой выбор на произведении, в котором присутствует одна объективная, ярко выраженная оценочная точка зрения, повествование ведется от третьего лица, события развиваются по сюжетной линии без особой психологической нагрузки, прямая речь органически входит в ткань рассказа и передается главным образом через пересказ, т. е. чтец не пытается сыграть своего героя, воспроизвести его речь интонационно. Таковы, например, рассказы для детей Л. Толстого, в частности «Кавказский пленник».

Примерно к такому же типу повествования относятся и некоторые публицистические произведения. Неслучайно в театральных вузах педагоги начинают работу с их чтения. Публицистика проникнута высоким пафосом, стремлением автора убедить аудиторию в правильности своих суждений и даже переубедить ее. Таков, например, отрывок из статьи В.Г. Белинского о «Герое нашего времени»: «Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно! Но ведь это то же самое, что обвинить нищего за то, что у него нет золота: он бы и рад иметь его, да не дается оно ему». Чтецу, исполняющему этот отрывок, необязательно создавать образ рассказчика как таковой. Его задача, – оставаясь самим собой, рассказать о В.Г. Белинском, который горячо и аргументированно высказывает свое мнение о Печорине. При этом чтец может показать как свое согласие, так и несогласие с мыслями критика. Далее можно переходить к рассказам от первого лица, но не ко всем, а только к тем, которые написаны в объективной форме. Объективный повествователь является лишь наблюдателем того, о чем он рассказывает (например, в рассказе И. Куприна «Гусеница»). Субъективный повествователь рассказывает то, что он переживает и наблюдает, являясь одновременно и действующим лицом, и рассказчиком (например, в рассказе И. Бунина «Поздний час»).

Организация текста может быть рассмотрена с нескольких точек зрения: оценочной, фразеологической, пространственно-временной и психологической [436]. При определении психологической точки зрения немаловажную роль играет также вопрос об авторском знании и об источниках этого знания, т. е. ставит ли себя автор в позицию человека, которому известно вообще все относительно описываемых событий, или же он накладывает определенные ограничения на свои знания. Разумеется, чем больше автор знает о героях, тем легче чтецу строить образ рассказчика, и наоборот. Иногда автор сознательно ограничивает свои знания, прибегая к целой системе точек зрения в изображении героев и событий. Так, например, до сих пор не решен вопрос о количестве рассказчиков в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н.В. Гоголя. Г.А. Гуковский, например, считает, что в повести два рассказчика [121]. Мы больше согласны с М.Г. Качуриным [91], по мнению которого в данной повести образ рассказчика сложен, но един, он из авторского мира, словно бы роль, которую Н.В. Гоголь написал для себя самого, чтобы выразить свое отношение к повествованию. Добавим только то, что Гоголь сознательно использует целую систему точек зрения в процессе повествования, ограничивая свое знание о персонажах. Этим он добивается более глубокого и всестороннего изображения обитателей Миргорода и заставляет читателя думать и самостоятельно приходить к решению, скрытому в тексте произведения. Перед чтецом, исполняющим этот рассказ, стоит сложная задача – создать единый образ рассказчика, соединяющий в себе как бы три характера: самого чтеца, автора и вымышленного героя. В результате их взаимодействия и должен выстроиться конкретный, живой образ рассказчика, в котором чтецу и предстоит появиться перед слушателями.

С целой системой точек зрения встречаемся мы и в рассказах В.М. Шукшина, которые любят брать для чтения студенты. В своих произведениях писатель редко дает прямую авторскую оценку персонажей, но, несмотря на это, читатель все время ощущает на себе как бы незримое руководящее им отношение автора, его симпатию к героям. Так, в рассказе «Даешь сердце!», над которым велась работа в одной из подгрупп, характеристику герою дают автор, жители села, участковый милиционер и председатель сельсовета. Причем рассказ построен на столкновении позиций автора, с одной стороны, и всех остальных действующих лиц – с другой. Для всех ветфельдшер Козулин, который однажды ночью нарушил тишину села Николаевки двумя выстрелами в небо – салютом в честь первой в мире пересадки сердца, узнав об этом по радио, – ненормальный, контуженный пыльным мешком из-за угла. Автор выступает в рассказе с позиции человека, знающего героя, но не до такой степени, чтобы уверенно судить о его поступке, поэтому дает высказаться о герое всем персонажам, даже подчеркивает, что их оценка Козулина вполне правомерна. Однако автор выносит в заглавие ликующий возглас героя без кавычек. В нем-то и содержится авторская оценка героя: даешь сердце – даешь Козулиных, людей, способных открыто радоваться всему хорошему и новому на Земле. Работа над этим рассказом должна вестись главным образом в плане нахождения верного соотношения повествовательного и театрального в поведении чтеца. Оставаясь в образе рассказчика, ему важно с помощью интонационного показа дать портреты героев и не нарушить при этом чувство меры.

Отметим, что до сих пор в искусстве чтения идут споры об удельном весе показа в исполнении. Н.А. Бендер [181] считает, что на равных существуют два направления: чистое чтение, когда исполнитель довольно скупо пользуется жестами, и театральное, со специально разработанной мизансценой, с применением таких средств воздействия, как оформление сцены, аксессуары, свет. Однако режиссер ничего не говорит о том, от чего зависит этот удельный вес показа. На наш взгляд, он определяется в первую очередь особенностями текста. Актерское начало должно преобладать и в таком типе повествования, как характерологическое повествование, которое организуется точкой зрения и речевыми средствами персонажа. Речевые средства такого персонажа проникают в авторскую речь – в описание природы, портрета, в характеристику других персонажей, что снимает с авторской речи строгую нормативность. Примеры несобственно-авторской речи можно найти, в частности, в повести В. Белова «Привычное дело»: Иван Африканович сидел в гостях, пил терпкое сусло и поглядывал на Евстольин дом, на душе было молодо и тревожно. Золотым колечком укатилась молодость – куда все девалось? Как видим, в тексте довольно трудно отличить речь автора от слов главного героя. Мы подчеркнули фразу, которую лучше подавать в чтении от лица Ивана Африкановича, в плоскости героя, по выражению А.Я. Закушняка. К группе текстов с характерологическим повествованием по степени сложности исполнения можно отнести и чтение произведений с субъективной формой повествования от первого лица. В разных подгруппах два студента работали над одним и тем же отрывком из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова (Два часа ночи… не спится…). Один из них сумел войти в образ Печорина, найти подтекст каждой фразы, заинтересовать слушателей трагическими раздумьями героя накануне дуэли, другому студенту этого так и не удалось сделать, отрывок оказался ему не под силу из-за неумения перевоплотиться в образ героя. К сожалению, многие студенты как раз останавливают свой выбор на монологах, не представляя себе всей трудности работы над ними, особенно в работе над стихотворной драматургией [353].

Актерских данных от исполнителя требует также чтение басен, поэтому нецелесообразно начинать работу на занятиях с них. Этот литературный жанр должен занять, на наш взгляд, свое место в системе работы над текстами, в основе которой должен лежать не жанровый принцип, не удовлетворяющий многих преподавателей, а степень трудности в создании образа рассказчика. Таким образом, особое внимание к тексту произведения, его композиционной и образной структуре, речевым особенностям, к приемам создания образа рассказчика позволит преподавателям готовить будущих учителей-словесников не только как чтецов, но и как режиссеров, владеющих методикой выразительного чтения.

К режиссерско-педагогическим навыкам и умениям Э.А. Петрова [331] относит умения: 1) выбирать произведение для исполнения; 2) планировать совместно с исполнителем его деятельность, осуществлять контроль за ходом работы; 3) готовить себя к кропотливой работе по углублению и расширению знаний вокруг произведения; 4) организовывать для исполнителя непосредственно-эмоциональное восприятие, от которого начинает работать его творческое мышление и воображение; 5) анализировать произведение, добиваясь знания его логических, образных, действенных сторон; 6) создавать образы рассказчика и лирического героя, возникающие в результате овладения ходом авторской мысли; 7) работать с исполнителем над видениями;

8) подводить исполнителя к верному физическому поведению на сцене; 9) добиваться яркой формы воплощения главной мысли произведения; 10) интенсивно, целеустремленно мыслить в ходе творческого общения с исполнителем; 11) устанавливать причину ошибок и исправлять их.

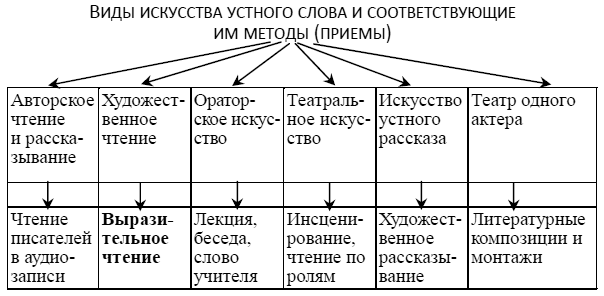

Будущему учителю необходимо владеть режиссерско-педагогическими компетенциями еще и потому, что почти все жанры искусства живого слова находят свое применение на уроках литературы в соответствующих приемах (методах), с помощью которых он будет обучать выразительному чтению.

Таблица № 5.

Нетрудно заметить, что все эти виды объединяет то, что в их основе лежит выразительное произнесение текста, именно поэтому обучение студентов выразительному чтению является базой для овладения всеми другими видами искусства устного слова. Еще В.П. Острогорский отмечал, что учитель, который не обладает даром выразительного чтения, «должен оставить и думать выбирать для себя этот вид профессии» [321, с. 6]. М.А. Рыбникова [372] одна из первых сделала выразительное чтение обязательной частью анализа произведения. Идеи использования выразительного чтения в системе литературного образования нашли свое развитие как в книгах (Б.С. Найденова, Н.М. Соловьевой, Н.Н. Шевелева, Т.Ф. Завадской, Е.В. Язовицкого, Л.Ю. Коренюка, Р.Р. Маймана, Б.А. Буяльского, М.Г. Качурина, С.Д. Коловой, О.В. Кубасовой, Е.Е. Рудневой, Е.П. Поликарповой, Ю.М. Рубиной и др.), так и в отдельных статьях (Ц.П. Балталона, Н.О. Корста, Ю.И. Лыссого, В.А. Сергеевой, Л.Б. Коган и др.). Передовой педагогический опыт убеждает в том, что лучшие учителя, творчески осваивая достижения методической науки, успешно применяют эти работы в учебном процессе. В то же время необходимо признать, что образовательные и воспитательные возможности выразительного чтения в полной мере еще не используются: 80 % абитуриентов, поступающих на филологический факультет, очень мало знают наизусть и не умеют выразительно читать. Такое положение можно объяснить тем, что значительная часть учителей-словесников не владеет методикой выразительного чтения. Б.С. Найденов [300] справедливо подчеркивал, что обучать мастерству может лишь мастер, умеющий не только объяснить и рассказать, но и показать.

С 1974 года на факультетах русского языка и литературы был введен факультативный курс «Методика выразительного чтения» как пропедевтический курс методики преподавания литературы [303]. Задачи курса: 1) научить студентов методам и приемам обучения выразительному чтению школьников различных классов с учетом их возрастных и индивидуально-психологических особенностей; 2) расширить их знания по теории и истории искусства чтения; 3) усовершенствовать исполнительское и режиссерское мастерство; 4) познакомить с основными методическими пособиями по выразительному чтению, являющимися обобщением передового опыта учителей; 5) помочь овладеть основами методики художественного рассказывания; 6) познакомить с формами внеклассной работы по выразительному чтению и рассказыванию [350]. Факультатив по усмотрению кафедры может быть включен в учебный план в качестве спецкурса (спецсеминара). Содержание факультатива изложено в приложении. Обратимся к его методической части и покажем, как учитель в качестве режиссера должен проводить коллективную работу по обучению школьников выразительному чтению, например, стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Воробей».

Произведение просто по сюжету, но сложно по философской мысли. В предельно кратких и лаконичных фразах раскрывается беспомощность молодого воробышка и сила старого воробья. Главная мысль рассказа – любовь сильнее страха смерти.

Эмоциональный настрой выявляется через конфликт старого воробья и собаки, а также через отношение автора к событию. Писатель был взволнован поступком воробья.

Задача учителя – добиться, чтобы дети ясно представили себе описанные объекты: аллею, собаку, молодого воробышка, старого воробья. Автор видел их наяву, а учащиеся должны нафантазировать свои представления: аллея сада, должно быть, березовая, хотя о ней говорится мимоходом; надо представить конкретный вид собаки (скорее всего, гончая, огромная, с виду страшная, но добрая). Молодой воробышек – беспомощный комочек, вызывающий к себе теплоту и нежность. Старого воробья важно увидеть в действии, особенно в момент его броска на собаку. Логический анализ можно провести методом скелетирования, сопоставить выделенные слова. Например, слово вдруг не несет значительной смысловой нагрузки, но оба раза надо его выделить, т. к. оно свидетельствует о переломных моментах в повествовании. В самом начале главными словами будут: с охоты и собака, которая станет дальше действующим лицом. Чтобы показать поступок старого воробья, выделим глаголы: упал, прыгнул, спасал, заслонил, одичал, замирал, охрип, жертвовал. А главным словом во втором куске будет слово сила. В нем – кульминация рассказа. Трижды выделим также слово любовь. Главная цель чтения – воспеть силу родительской любви к своим детям.

I часть. Сначала рассказ идет в стиле повествования. И лишь в середине части мы узнаем, что из гнезда выпал воробушек. Но чтец заведомо знает, чем все кончится, поэтому его тон должен быть настораживающим. II часть. Старый воробей защищает свое дитя. Внешне он непригляден: взъерошен, голос хриплый, писк жалкий, но он не смешон. Воробей геройски спасает птенца, и в этом его сила. III часть. Собака отступила. Это событие приводит автора-рассказчика к размышлению: собака признала внутреннюю силу птицы. Эта сила – высшее выражение родительской любви.

Особую роль в воспитании режиссерско-педагогических компетенций студентов играет индивидуальная работа. Обучающиеся (по 2 человека) выступают в роли то исполнителей, то режиссеров. Так, одной из пар было предложено подготовить к исполнению самостоятельно отрывки из рассказов Ю.П. Казакова «Осень в дубовых лесах» и «Поморка». Сначала студенты знакомятся с литературоведческими материалами о творчестве писателя, затем выбирают эпизоды, которые должны быть завершенными по композиции, динамичными по развитию действия, яркими по обрисовке характеров героев и изображению событий. Самая важная часть работы – исполнительский анализ текста. Для того чтобы пройти сложный путь от первого знакомства с произведением к воплощению его в живой устный рассказ, отмечает А. Куницын, «исполнителю необходимо овладеть основами внутренней техники словесного действия» [245, с. 5], включающей в себя три главных линии: 1) линию мысли, 2) линию видений, 3) линию действия. Линия мысли представляет собой непрерывную линию, в которой каждая предыдущая мысль рождает последующую и вся цепь мыслей стремится к сверхзадаче. Причем сверхзадача должна все время уточняться и привести в итоге к органическому слиянию рассказчика с повествователем. Для того чтобы оживить слова авторского текста, важно линию мысли тесно соединить с линией видений, с теми образами, которые нам дает автор. С помощью видений каждое слово насыщается конкретным содержанием. Линии мысли и видений сливаются, представление рождает суждение. Но линия мысли и кинолента видений могут оказаться мертвым грузом, если отсутствует линия действия – желание передать слушающим то, о чем мыслишь и что видишь, и помочь им понять и увидеть передаваемое точно так же, как понимаешь и видишь ты сам. Рассказчик стремится воздействовать на сознание собеседника в соответствии с задачами, диктуемыми авторским текстом. «Это стремление вызывает сложное действие – общение, которое объединяет линии мыслей и видений и направляет их в русло сквозного действия» [245, с. 7]. Важную роль в создании линии мысли играет подтекст, являющийся стимулирующей силой речи. Основные этапы работы над текстом со школьниками: 1) выбор материала, 2) общий анализ произведения, 3) повторное чтение, 4) составление партитуры текста, 5) пересказ как прием проверки усвоения содержания, 6) обогащение знаний о произведении путем изучения критических исследований, других произведений писателя; картин, иллюстраций, музыки к произведению, 7) оценка фактов и событий произведения, 8) овладение стилем произведения, 9) создание образа рассказчика-повествователя.