Полная версия

Полная версияПринципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения

Рассмотрим также процесс коллективной подготовки к исполнению рассказа К.С. Паустовского «Снег». Произведение увлекает читателей правдивостью, неожиданной концовкой, сдержанным, но глубоким лиризмом, а главное – человечностью. Мы вслед за автором после чтения рассказа начинаем любить его героев. Писатель – выдающийся мастер слова. Не надо напрягать воображение, чтобы увидеть все, о чем он пишет. Паустовский делает нас как бы участниками своих произведений. Вместе с ним мы радуемся природе, всему живому, восхищаемся волшебным русским языком. В произведениях Паустовского нет острого увлекательного сюжета. И все-таки книги его читаются с захватывающим интересом, потому что талант писателя – это, прежде всего, искусство рассказа. Его любимый герой – человек долга, совершающий романтические дела. Эпоха, которая отразилась в рассказе, – период Великой Отечественной войны, когда особенно ярко проявлялось дружеское участие людей друг к другу, которое и должно быть выявлено в чтении. В произведении поставлен вопрос о пути, которым приходит человеческое счастье. Паустовский показывает, что корнями, из которых вырастает любовь, является глубокое человеческое сочувствие, но одновременно он изображает и одиночество с сопутствующим ему стремлением к человеческому теплу.

После определения тематики рассказа, его идейного содержания определим мотив, которым руководствовался автор, когда писал произведение. Он хотел изобразить сложность психологии героев, постепенное возникновение и развитие взаимной симпатии, причудливое переплетение мечты и действительности, заинтересовать слушателей судьбой героев. Чтобы раскрыть образы персонажей полно, надо представить их в своем воображении. К.С. Паустовский не дает в тексте не только развернутой авторской характеристики, но даже портретов. О Татьяне Петровне мы узнаем только, что у неё бледное лицо и тонкие брови. Когда она вглядывалась в карточку, ей казалось, что моряк смотрит на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами.

Чтец должен мысленно нарисовать портреты, которые у разных исполнителей могут быть различны, но не должны противоречить тем чертам характера, которыми наделил своих героев автор. Характеры героев раскрываются по мере развития сюжета. В письме Потапова к отцу проявляется сердечность, искренность и эмоциональность его натуры. Он чуток, деликатен, порой даже застенчив. Потапов не решается сразу сказать Татьяне Петровне, что они встречались в Крыму. Татьяна Петровна тоже мечтательница: ей кажется, что она где-то видела лейтенанта Потапова. Однажды ночью она распечатала одно из его писем и увидела благородного, мужественного и душевного человека. Ей захотелось облегчить горе человека, у которого умер отец, создать в доме обстановку, о которой он мечтал. Татьяна Петровна напряженно ждала приезда Потапова и застала его в момент трагического раздумья в старой беседке. Она тактично, но твердо помогает Потапову пережить острые приступы горя. К.С. Паустовский рассказывает о событиях скупо, не раскрывая мыслей героев, мотивов их поведения, поэтому все это должен придумать сам чтец: установить, почему герой поступает именно так, с какой целью он говорит или действует. Без решения этих вопросов не может быть найден правильный подтекст, и речь не зазвучит ярко и убедительно.

В рассказе «Снег», несмотря на сдержанность автора, отсутствие лирических отступлений, мы чувствуем любовь автора к своим героям. Он скорее не повествователь, а лирический герой. Рисуя героев как своих современников, автор как бы говорит читателю: посмотрите, какие умные и чуткие люди, как интимное сочетается у них с гуманностью и патриотизмом, трезвый разум с мечтой. Вчитываясь в содержание рассказа, мы постоянно ведем наблюдения над языком. Следует обратить внимание на заглавие и собственные имена. Почему рассказ называется «Снег»? Снег является фоном, часть действия происходит в заснеженном саду. Снег имеет символическое значение: он говорит о чистоте человеческих отношений, которые описаны в рассказе. Следует подумать и над именами героев. Большое значение именам своих героев придавал А.П. Чехов. Придерживается этого принципа и К.С. Паустовский. Так, фамилия Потапов говорит о типичном русском человеке, вызывает представление о сильном, добродушном, медлительном, несколько неуклюжем человеке.

Язык рассказа лаконичен. Для чтеца такая особенность благоприятна. Она облегчает достижение естественных разговорных интонаций. Для рассказчика очень важно также уловить ритм. В рассказе чувствуется тяготение к ямбу. Обычно различают язык героев и язык авторского повествования. В рассказе «Снег» нет резкого различия между ними. Чтецу чрезвычайно важно уяснить себе и композицию произведения. Главный сюжетный узел – это встреча героев.

Углубленно вдумываясь в текст, чтецу важно выявить то главное, что хочет сказать нам автор, и тем самым определить свою исполнительскую задачу. Старик Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой-нянькой. Задача чтеца – заинтересовать слушателей судьбой одинокой женщины. Обычно пользуются для выражения задачи глагольной формой: что делаю я, передавая данный авторский текст – сочувствую, радуюсь? Эта форма подчеркивает действенность слова. Чтение целесообразнее всего вести от лица очевидца, который как бы сам все видел и сочувственно следил за героями. В этом случае наша речь приобретет живые, естественные интонации и, скорее всего, увлечет слушателей. Свое отношение к происходящему исполнитель передает через интонацию, которая выявляет подтекст. Автор ведет свое повествование, явно сочувствуя героям. И исполнитель, повествуя о происходящем, сочувствует то Татьяне Петровне, то Потапову. Однако его сопереживание не означает слияния с образом, перевоплощения в него.

Описания природы в рассказе даны в восприятии героев, и хотя они предельно кратки, но играют существенную роль в передаче их настроения. Необходимо, чтобы у чтеца возникли картины, которые вызовут у слушателей чувства, подобные чувствам героев. Татьяна Петровна проснулась среди ночи: Снега тускло светили в окна. Этот тусклый отсвет снегов подчеркивает чувство одиночества и тоски. Также эмоциональны и небольшие рассуждения, встречающиеся в тексте. Когда героиня думает о незнакомом человеке, который приедет в дом, ее мысли окрашены уже родившейся симпатией к нему. Своеобразная задача – передача писем Потапова. Письмо можно передавать либо бесстрастно, либо с позиции того, кто читает, либо вскрывая интонацией психологию написавшего. Письма лейтенанта Потапова должны раскрыть его психологию. В рассказе есть несколько диалогов. Передавая диалог, исполнитель не может перевоплощаться то в одно, то в другое из говорящих лиц, чтобы не разрушать цельность исполнения. Как живой свидетель происходящего, он пересказывает диалог, хорошо представляя себе поведение героев.

Сверхзадача чтеца: вызвать симпатию к героям, заинтересовать их судьбой и показать, как из симпатии, осложненной мечтой и обостренной чувством одиночества, возникает любовь. Озаглавим каждую часть рассказа и определим их задачи: 1. В чужом доме (хочу вызвать сочувствие к героине и заинтересовать ее судьбой). 2. Ничего не трогать (подчеркиваю стремление героини сохранять тот порядок, который был в доме). 3. Знакомый незнакомец (заинтересовываю странным обстоятельством). И т. д.

После того, как текст будет тщательно продуман, определены творческие задачи, нафантазированы видения, передаем все это в чтении. Общение с аудиторией должно быть самое активное. Аудитория является нашим партнером, который, хотя и не говорит, но, тем не менее, все время отвечает нам. Общение происходит не с абстрактной аудиторией, а с реальными людьми, но общаться одновременно со всеми нельзя, поэтому мы смотрим на определенных слушателей, но не все время на одних и тех же. Мы говорим то одним, то другим и, естественно, переводим взгляд. Готовясь к чтению, полезно заранее наметить возможную реакцию слушателей и их безмолвные вопросы. Такая подготовка обеспечивает более активную и непрерывную связь с аудиторией. Если мы читаем по книге, то мы не может уткнуться в текст, а тоже общаемся с аудиторией и по возможности чаще отрываем взгляд от книги и смотрим на слушателей. Только при этом условии возникнет подлинная выразительность чтения.

Для того, чтобы студенты научились оценивать чтение товарищей и мотивировать свои оценки, необходимо предлагать им вопросы и задания: 1) проследите, как читающий ведет повествование, сумел ли он создать образ рассказчика; 2) установил ли чтец контакт со слушателями; 3) какие образы он нарисовал и соответствуют ли они, по-вашему, авторской позиции; 4) верны ли были логические средства выразительности. И т. д. Важно, чтобы при повторном чтении студенты исправили свои ошибки.

Интересной формой работы является передача руководства обсуждением одному из студентов, который может направлять выступления и в конце высказать свое суждение. Если не все студенты смогут достичь высокого уровня исполнения, то обычно все становятся грамотными слушателями, начинают понимать, какими качествами должно обладать их собственное чтение.

После коллективной работы студенты могут самостоятельно провести литературно-критический анализ выбранного ими текста. Во время занятий этот анализ проверяется преподавателем, а затем составляется исполнительская партитура текста. Первый раз студент читает по тексту, получает указания преподавателя и товарищей, а через некоторое время, по мере заучивания, переходит к чтению наизусть. При выборе текста учитываем способности и вкус каждого студента. Одного влечет логика развивающейся мысли, у другого легко и быстро возникают эмоции, третий тонко и точно улавливает ритм и музыку стиха. Есть и такие студенты, которые не считают нужным развивать свои способности. К ним нужно предъявлять более жесткие требования. Бывает, что за нежеланием читать перед аудиторией скрывается стеснительность и неверие в свои силы. Таким студентам очень нужны консультации наедине. Некоторые, имеющие хорошие способности, считают, что можно с ходу прочитать произведение и перейти к другому. В этих случаях чтение надо детально критиковать, показав все его недостатки.

Обратимся к стихотворению В.В. Маяковского «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», выбранному для индивидуальной работы Ольгой Г. После чтения произведения обращаем внимание Ольги Г. на заглавие. Не столько необычна тема письма, сколько его адресат – редактор газеты (подчеркнута официальность обращения). Известно, что Маяковскому разрешили ездить за рубеж (поэт девять раз пересекал границу Союза), но после возвращения он обязан был отчитываться о своих поездках, обличая образ жизни и достижения капиталистических стран. Все это удручало поэта. Стихотворение начинается с исповеди поэта, которому было вовсе не до Парижа и тем более не до социального заказа – написать, как там, в Париже, плохо, когда и в самой России было не лучше. Например, в эти годы проводились диспуты о замене любви классовым сознанием. Мы согласны с Д.Л. Устюжаниным [437], считающим, что прямым отголоском диспутов о любви звучат чуть пародийные строки произведения:

Девушкам поэты любы.Я ж умен и голосист,заговариваю зубы только —слушать согласись.С первых строк понятен основной тон стихотворения: слушайте, что со мной было в Париже, а если вы не понимаете, что значит быть по-настоящему влюбленным, то я вам попытаюсь объяснить это состояние и заодно красавице, в меха и бусы оправленной. Таким образом, по построению Письмо – своего рода исповедь в исповеди, двойное обращение: и к Кострову, и к Татьяне Яковлевой, девушке, с которой Маяковский познакомился в Москве. В 1925 году она покинула Россию. Для чтеца очень важна мысль о том, что данное стихотворение – это монолог-раздумье, в котором истину еще надо открыть. Чтобы правильно прочитать произведение, надо разобраться в лексическом значении некоторых слов и выражений: на прохожей паре чувств вызывает ассоциацию с буднично-разговорным на пару слов (минут). Как видим, в одной строке благодаря насыщенным переносным значениям слов поэт добивается двойного усиления, передавая свое отвращение к обывательскому и пошлому отношению к любви. Необходимо также выяснить, почему любовь поэт не меряет свадьбой. Оказывается, его чувство глубже обрядности, связывающей влюбленных формально. Самоироничная фраза еле-еле волочусь представляет собой переосмысление слова волочиться, которому Маяковский возвращает его первоначальное значение: ухаживать за женщиной без серьезных намерений. В сочетании со строкой я ж навек любовью ранен эта фраза свидетельствует о глубоком страдании, далеком от любви-флирта.

По мнению Маяковского, любовь приносит одновременно и огромное страдание, и огромную радость, и прилив жизненных сил, и отчаяние. Любовь – это еще и огромный труд, ибо опять в работу пущен сердца выстывший мотор. Данная метафора далеко уводит слушателя от традиционного описания любви как безмятежного блаженства влюбленных в ихней беседке сиреневой. Такое отношение к любви трудно понять девушке, которую полюбил лирический герой стихотворения. В финале традиционные образы любовь-звезды у Маяковского приобретают космические масштабы, отражающие титанизм чувств. Высший смысл любви заключается в том, чтобы …подымать,/ и вести,/ и влечь,/ которые глазом ослабли. Перед подобным пониманием любви бледнеют даже такие стихии, как ураган, огонь, вода. Не каждый может принять такую любовь, уж, конечно, не парижская красавица. Отсюда – горечь, подавленная боль, чувство одиночества, которое должны почувствовать слушатели во время чтения этого стихотворения. Выясним, сколько душевных состояний описано в произведении. Сначала – некоторая демонстративность при обращении к адресатам, затем – попытка объяснить свое чувство и наконец – разрешение внутреннего противоречия.

Для обучения выразительному чтению полезно использовать аудиозаписи с исполнением мастеров художественного слова. В 2012 году была выпущена серия дисков «Великие исполнители». Мы предложили студентам прослушать рассказ А.П. Чехова «Архиерей» в исполнении О. Табакова [430] и высказать свое мнение о нем и позиции автора. Произведение было написано в 1902 г., когда писатель уже был очень тяжело болен. Чехову как врачу были понятны страдания умирающего героя, а как писателю – его размышления о жизни и смерти, о должном и сущем, о вере и абсолютнейших ценностях, главным из которых является чувство свободы.

Студенты говорили, что рассказ А.П. Чехова в исполнении Табакова вызывает грусть и сожаление, заставляет слушателей задуматься над своей жизнью, над тем, для чего человек живет и счастлив ли он (Юля А.). Главная мысль рассказа состоит в том, чтобы показать, что все мы одинаковы, независимо от чина, который занимаем (Маша Л.). Чехов показал тяготы священнослужителей: человек, заточенный в рамки хотя бы и священных обрядов, не свободен, а потому и несчастен (Вика В.). Архиерей был счастлив, когда служил в церкви, но высокий чин не позволил осуществиться его мечте: спокойно служить простым дьячком в какой-нибудь деревенской церквушке (Ольга Г.). Он устал от своего высокого чина. В нем присутствует отражение самого Чехова (Ира Б.). Смерть неизбежна. Перед ней все люди равны. Чехова интересовала мысль о том, какой след оставляет за собой человек (Саша Т.). Главная мысль рассказа в том, что неважно, какое положение занимает человек. Архиерей занял такую высокую должность, что даже его мать боялась его, при разговоре вставала, и лишь когда Петр умирает, она бросилась к нему со слезами, называя его уже «не владыка», а «сынок» (Елена К.).

Обсуждение ответов студентов помогло организовать беседу. Преподаватель отметил, что некоторые считали А. Чехова атеистом. Может быть, потому, что он в жизни и поведении был чрезвычайно сдержан, все интимные переживания свои тщательно оберегал от посторонних, нередко отделываясь шуткою. Любовь к людям – основной пафос чеховской прозы. В письме к Суворину он писал, что когда в детстве читал на клиросе и пел в хоре, все умилялись. Я же чувствовал себя маленьким каторжником… недаром из семинарий и духовных училищ вышло столько атеистов [135, с. 587]. Чехов отвергал религию из-под палки, его отец много молился и в то же время жестоко избивал своих детей. Внутреннее рабство, по Чехову, губительно для человека. Свобода не вседозволенность, а независимость от недолжных и недостойных сторон жизни. Рассказ «Архиерей», по мнению М.М. Дунаева, – «один из самых совершенных в художественном отношении произведений Чехова» [Там же, с. 647]. Главный герой всею душою отдается своему служению, любит церковь, но чувствует, что его сан создает неодолимую преграду: не мог он никак привыкнуть к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Неслучайно О. Табаков ведет свое неторопливое повествование на фоне торжественных звуков церковной службы. У слушателей возникает ощущение, когда души молящихся в храме как бы сливаются в соборном единстве и на душе становится спокойно. Но суета повседневной жизни угнетает архиерея: какие-то входящие и исходящие бумаги, «мелкось всего того, о чем просили, плакали». Не было ни одной свободной минуты! Превращение духовного лица в чиновника, отмечает М.М. Дунаев, не может не быть пагубным. Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли пол лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало… и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного. Лишь перед лицом смерти архиерей обретает в смирении счастье покоя: Как хорошо! – думал он. – Как хорошо!

Бывают произведения, особенно чеховские, которые трудно анализировать, и обращение к тексту средствами искусства чтения в исполнении таких мастеров слова, каким является О. Табаков, помогает не столько понять, сколько почувствовать глубину чеховской мысли. Великолепный рассказ! Я обязательно его прочитаю еще раз. Автор так хорошо все описал, что мне показалось, что я сам был свидетелем всех событий. Я почувствовал умиротворение, спокойствие, тепло и в то же время сочувствие и тревогу за главного героя (Сергей Р.).

Таким образом, в процессе обучения студентов искусству чтения при коллективной форме работы над текстом целесообразен путь от образа к себе, который мы показали на примере исполнительского анализа рассказа К.С. Паустовского «Снег» и стихотворения А.С. Пушкина «Ворон к ворону летит». При индивидуальной – от себя к образу (стихотворение В.В. Маяковского «Письмо товарищу Кострову…»). В работе с одаренными студентами можно использовать оба метода (рассказ А.П. Чехова «Архиерей»). При любом пути обучения художественно-эстетическую коммуникацию со студентами следует строить по главным аспектам произведения: автор – чтец-интерпретатор – слушатели.

4.3. Методика обучения студентов режиссерско-педагогическим компетенциям на занятиях факультатива

Проблемам методики выразительного чтения в школе посвящено немало работ, но теоретический материал в них представлен фрагментарно на материале школьных текстов [21; 22; 64; 71; 87; 110; 128; 150; 196; 207; 212; 214; 236; 267; 274; 323; 339; 366; 368; 392; 430 и др.]. Данные работы свидетельствуют о том, что учитель, обучая школьников выразительному чтению, выступает на уроке не только как исполнитель, но и как режиссер, особенно в процессе анализа произведения.

Как утверждают В.М. Букатов, В.П. Демин, А.П. Ершова, Б.Е. Захава, В.А. Ильев, А.И. Савостьянова и др., в деятельности режиссеров и педагогов много общего. Так, В.А. Ильев [174] выделяет следующие виды режиссерских способностей: 1) аналитические (глубина, критичность, гибкость, самостоятельность, инициативность мышления); 2) конструктивные (событийно-зрелищное и наглядно-действенное мышление, зрительная память и творческое воображение, способность к перевоплощению); 3) суггестивные, позволяющие режиссеру (педагогу) осуществлять эмоционально-волевое воздействие на актеров (учащихся) в процессе репетиций (уроков); 4) экспрессивные (речь, мимика, жесты); 5) общетворческие (активность, уровень саморегуляции личности).

В.П. Дёмин [127] к необходимым качествам режиссера относит: способность к художественно-образному мышлению, конкретность видения, способность раскрыть основную мысль литературного произведения через эмоционально-образное решение. По его мнению, личные качества режиссера, его способности бывают врожденные (ум, воля, наблюдательность, воображение, юмор) и приобретенные (знание и понимание жизни, инициативность, педагогический дар, художественный вкус, образное мышление, способность к анализу). Особое значение для формирования личности режиссера имеет воспитание у него педагогических способностей, умения четко излагать свои мысли и увлекать своим творческим замыслом других. Педагогические способности помогают режиссеру достичь художественного результата. «Истинный педагог и истинный художник – личности, стоящие рядом, адрес их деятельности – человек, его духовный мир» [127, с. 12].

Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех элементов спектакля, отмечает Б.Е. Захава, с целью создания «единого гармонически целостного художественного произведения» [157, с. 174]. Этой цели режиссер достигает на основе своего творческого замысла, в который входит: 1) истолкование пьесы (ее интерпретация); 2) характеристика отдельных персонажей; 3) определение жанровых особенностей актерского исполнения; 4) решения спектакля во времени (в ритмах и темпах) и в пространстве (в характере мизансцен); 5) характер и принципы декоративного и музыкально-шумового оформления.

Существует мнение, что в искусстве художественного чтения режиссер если и нужен, то, во всяком случае, роль его менее значима, чем в драматическом искусстве. Однако чтецу, даже самому опытному и талантливому, «непременно нужен режиссер-советник, режиссер-оппонент, который выскажет свое мнение о работе и поможет выйти из затруднений, если они возникают», – считает С. Клитин [201, с. 5]. Режиссер вносит в материал акценты, делающие его более необходимым сегодня; помогает создать композицию, потому что ограниченность времени заставляет иногда выбрасывать интересные страницы произведения в угоду необходимости выделить какую-то сюжетную линию.

Выбор материала, его анализ, определение исполнительных задач, создание киноленты видений, введение театральных компонентов – на всех этих этапах режиссер сочетает функции истолкователя, педагога, организатора, учит находить в тексте главное, бережно относиться к авторскому тексту, помогает исполнителю создать образ рассказчика. По выражению режиссера Р. Виктюка, «художественное произведение есть шифр» [504, с. 158], оно включено в процесс общения между людьми, обращено к читателю. А читатель выступает своеобразным соавтором текста и его интерпретатором. Режиссер помогает исполнителю создать художественную интерпретацию избранного произведения, перевести текст из письменной формы в устную, т. е. на язык искусства чтения. В процессе перечитывания текста, поисков смысла, подтекста, определения отношения автора к героям и событиям исполнитель и режиссер пытаются найти вариант, который устроил бы их обоих. Если читательская интерпретация может быть весьма далека от замысла автора, то художественная интерпретация невозможна без подлинного диалога исполнителя и режиссера с писателем.

Режиссер помогает исполнителю установить определенный предел субъективности истолкования. И в этом он сам руководствуется объективно существующей структурой произведения. В подлинно художественном произведении писатель, вступая в диалог с читателем, никогда напрямую не раскрывает свою авторскую позицию. Показателем понимания и интерпретации произведения является «способность читателя передать текст, не содержащий прямых номинаций, вторичным текстом, состоящим из прямых номинаций, сформулированных самим читателем» [Там же, с. 165].

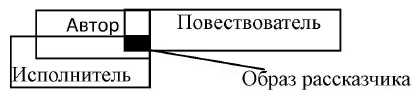

Задача режиссера – сделать исполнителя автором вторичного текста. При этом закодированный в тексте художественный мир реконструируется воздействием исполнителя на слушателей через созданный образ рассказчика. Схематично взаимодействие автора-повествователя и чтеца-соавтора (в образе рассказчика) представлено на рисунке № 3.

Рис. 3. Создание образа рассказчика.