Полная версия

Полная версияПринципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения

Задача режиссера-педагога – направить все усилия школьника-чтеца на закрепление впечатлений, связанных с главной мыслью произведения; исправить неверное впечатление от отдельных эпизодов текста; обратить внимание чтеца на важные для содержания произведения места, которые не запечатлелись в его сознании. Убедить в необходимости повторного обращения к тексту помогает метод вопросов и ответов. Его цель – помочь чтецу увидеть ту или иную подробность, без которой логика повествования может быть нарушена; вызвать заинтересованность в концентрации внимания на пропущенных фактах и подробностях. Работая над текстом произведения, чтец не должен думать о том, как сказать слово или фразу, а должен определить цель действия. Только в этом случае интонации будут всегда живыми. Режиссер ничего не должен навязывать актеру, говорил К.С. Станиславский, ведь важны не его воспоминания, а собственные эмоции исполнителя.

Речь выявляет не только процесс мышления человека, но вместе с ним и характер его мышления. А.Я. Закушняк уделял много внимания стилю автора, тщательно изучая словесную ткань каждого произведения. Чтобы не пройти мимо особенностей авторского слога, исполнитель сразу же после рассказывания своими словами должен обратиться к тексту произведения и найти разницу между своим изложением и этим текстом. Исполнителю полезно найти в речи повествователя все то, что отличает эту речь от его собственной. Этим различиям надо найти оправдание. Прочитав текст, чтец отмечает наиболее характерные слова и речевые обороты. Так он может понять и почувствовать специфику авторского мышления.

Обратимся к рассказам Ю.П. Казакова, которые называют психологическими. На первый взгляд, в них ничего особенного не происходит. Свою задачу писатель видел в том, чтобы изображать душевные движения человека, его растревоженную душу. Так, в рассказе-портрете «Поморка» Ю.П. Казаков изображает жизнь 90-летней старухи Марфы. (Ольга Г. – чтец, Вика В. – режиссер). В рассказе описывается, как Марфа ежедневно проводит свой день от раннего утра до позднего вечера: доит корову, кормит кур, косит и рубит траву поросенку, копает картошку, топит печь, идет к морю с корзиной и собирает пучки водорослей, которые потом продает заводу. Такая жизнь для престарелой женщины – великий подвиг! Герой-рассказчик постоянно задается вопросом: Отчего же таинственно близка и важна мне жизнь Марфы, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю о ней. В этом вопросе заключено основное лирическое чувство рассказчика, требующее от читателя ответного переживания и размышления. Именно в Марфе сконцентрировались черты народного характера. Вот почему герою слышится в ее бормотании, будто бабка моя молится, будто мать свою слышу сквозь сон, будто все мои предки… молятся – не за себя, за мир, за Русь!

Умирать Марфе не страшно: она непоколебимо убеждена в справедливости жизни. Как и другие женщины, обреченные на вечное ожидание мужей и сыновей, к вечеру выходит она на берег, стоит неподвижно у плетня и смотрит на море. Скоро совсем смеркнется, а Марфа все будет стоять, положив старчески-сизые руки на плетень и смотреть на море, пока не погаснет последний мглистый отблеск зари. Люди уважают Марфу за то, что старинный порядок блюдет. Сосед-рыбак в разговоре с повествователем восклицает: Ах ты! Опять выползла… своих ждет. Хорошая старуха-то, святая, одно слово – поморка! Вика В. с помощью преподавателя пыталась удержать Ольгу Г. от перевоплощения в образ Марфы, Ольге трудно было удержаться на позиции автора-рассказчика, восхищающегося судьбой героини.

В рассказе «Осень в дубовых лесах» изображается встреча влюбленных: столичного интеллигента и поморки (Вика В. – чтец, Ольга Г. – режиссер). Их отношения не закреплены узами брака, но герои счастливы. Их любовь растворяется в письмах, снах и нечастых встречах. Им не мешают ни тысячи километров, ни разный уровень интеллекта, ни образ жизни. Он вспоминает, как уезжал три месяца назад с Севера домой, и как она неожиданно приехала в деревню, чтобы проводить его. Теперь он ждал ее, представлял весь ее длинный путь, как она ехала из Архангельска, как едет теперь по Оке и видит берега, о которых он ей писал, когда звал к себе. Он снял маленький старый домик в дубовых лесах у москвича, который жил в нем только летом, и привез ее туда. Ночью герой долго не мог заснуть: Мне казалось: если я усну, она куда-то уйдет от меня, я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она была все время со мной и я бы это знал.

Ю. Казаков умел создавать в своих произведениях настроение, эмоциональный колорит. И в этом, на наш взгляд, писателю помогла его музыкальная одаренность. Ю. Казаков отмечал, что кроме основного тона, рассказ имеет, как правило, множество обертонов. «И чем чище взята основная нота, тем больше призвуков слышится в ней, тем лучше рассказ» [188, с. 269]. Вот, например, описание одного из наблюдений героя-рассказчика: Мы свернули направо, в овраг, по которому шла неизвестно кем и когда мощеная короткая дорога… Мы стали подниматься во тьме, светя себе фонарем, а над нами текла звездная узкая река. Как видим, ритмическая организация текста создает как бы музыкальный аккомпанемент для центральной метафоры – ночное небо над дорогой, по которой плывут ветви и звезды. Мысль о счастье пронизывает весь рассказ. Мы не знаем, почему герои не могут воссоединиться, но все больше по ходу рассказа убеждаемся, что они по-настоящему любят друг друга. Главное в жизни – не сколько ты проживешь, – рассуждает герой-повествователь, – а сколько в жизни у каждого будет таких ночей. Героиня рассказа – типичная северная женщина: ее счастье – трудное, но она полна решимости стойко переносить все испытания ради своей любви. Читатель верит, что и любовь к этой поморке – еще одна причина, по которой героя всегда тянуло на Север, и они когда-нибудь преодолеют все препятствия и соединятся навсегда. Решимостью героини восхищалась Вика В., но Ольге как режиссеру приходилось удерживать ее от осуждения героя за то, что он не ищет возможности воссоединиться с любимой.

Вспоминаем биографию писателя. Рассказ автобиографичен. Привезти возлюбленную домой он не мог. (На Арбате в одной комнате с ним жили мать, отец, сестра). Писатель строил дом, но рано умер, так и не достроив его. Обе студентки познакомились с работами, посвященными исследованию художественного мира Ю.П. Казакова, узнали, что Ю.П. Казаков – прирожденный рассказчик. Соединение художественного и документального, обыденного и философского, действительности и вымысла – самые характерные черты его творчества. Ю. Казаков – писатель, к прозе которого хочется возвращаться. «Его рассказы обладают редкой способностью раскрываться всякий раз с новой, еще неизведанной стороны… и тебя тянет вновь к этим прочитанным рассказам» [95, с. 5]. Все эти особенности художественного мира Ю. Казакова и надо показать слушателям в процессе исполнения эпизодов. После чтения рассказов писателя попросим студентов оценить проделанную работу с помощью следующих вопросов: 1. Определите исполнительскую задачу чтения отрывка. Соответствует ли она авторскому замыслу и как выполнена? 2. Кто из студентов лучше справился с режиссерской задачей, а кто – с исполнительской? 3. Какие рекомендации вы могли бы предложить исполнителям? 4. Какие режиссерские умения помогли студентам выполнить творческий замысел писателя? 5. Оцените работу друг друга по пятибалльной системе. Какая роль вам ближе – режиссера или исполнителя?

Покажем, как парами студенты работали над рассказами А.П. Чехова «Ушла» (Маша Л. – режиссер, Таня М. – исполнитель) и «Без заглавия» (Таня М. – режиссер, Маша Л. – исполнитель). В первом произведении повествуется о том, как после сытного обеда муж просит жену рассказать что-нибудь. Ты слышал? Софи Окуркова вышла замуж за этого… как его… за фон Трамба! Вот скандал! Она считает, что Трамб – подлец, негодяй, бессовестный человек, урод нравственный, вор, сестру ограбил. С какой иронией Чехов описывает героев! В рассказе преобладает диалог. Автор как бы стоит в стороне, ничего прямо не оценивает и дает читателю возможность судить самому. Он не знакомит нас с биографией героев, мы не знаем их имен, но их легко представить в воображении. Так и видишь негодующее лицо жены, осуждающей Софи Окуркову за то, что та вышла замуж за подлеца, ощущаешь ее взволнованную речь (по обилию восклицательных знаков). И как легко Чехов снимает покров с этого, казалось бы, искреннего возмущения жены, когда муж сообщает, что по сравнению с ним Трамб – Комашка. (Я еще почище твоего фон Трамба буду!) Сначала жена еще пробует что-то говорить, но перед лицом вещественных доказательств вынуждена замолчать. Собственное благополучие для нее дороже всяких, только что высказанных моральных принципов. Муж считает, что живет так, как надо. Может быть, читатель спросит: И она ушла от мужа? Да, ушла… в другую комнату.

В рассказе два отрицательных персонажа. Интересы чтеца не совпадают с мыслями и чувствами этих людей. У исполнителя здесь позиция обличителя. На помощь должна прийти фантазия. Нужно представить себе жизнь этих людей (ограниченность интересов, паразитический образ жизни, наряды, карты и т. п.), их внешний облик. Для того чтобы подчеркнуть основную мысль произведения, важно остановить внимание на фразах, в которых муж перечисляет многочисленные траты, которые не укладываются в его жалованье: А сколько стоит колье… Дача две тысячи… Лошади… Домашний доктор… Счета от модисток? Слов автора немного, но они метко дорисовывают действия персонажей. Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая, прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом. Следовательно, для режиссера на первом плане текст автора, поэтому он не должен тонуть в потоке прямой речи персонажей. При чтении диалогического текста задача режиссера – помочь чтецу не выключаться из повествования, вести рассказ в едином ключе, не терять целостности из-за деталей, но главное – умело согласовывать в обрисовке персонажей театральное и повествовательное. И Таня Л. со своей ролью справилась.

Во втором произведении – «Без заглавия» – замысел режиссера заключался в предложении чтецу ярче донести противопоставление мирной, безмятежной жизни в монастыре и полной тревог жизни в городе. Проходили десятки лет, и всегда день походил на день, ночь на ночь. Но однажды ночью в их ворота постучался человек, который оказался самым обыкновенным грешником, любящим жизнь. Его дерзкие слова подействовали на настоятеля, и он отправился в город. Вдохновенный рассказ вернувшегося из города настоятеля надо в подтексте наполнить иронией. Когда на другое утро он вышел из кельи, в монастыре не осталось ни одного монаха. Не надо торопить финал, сделав паузу, чтецу надо с иронией сообщить: Все они бежали в город. Позиция чтеца – развалился, как карточный домик, монастырь, потому что человек создан быть счастливым и пользоваться всеми благами жизни. А.И. Шварц, готовивший к чтению этого рассказа Н.А. Гриневу, советовал ей: «Помни о конце. Не теряй лукавого образа рассказчика, будь с улыбающимся Чеховым рядом» [181, с. 65]. Артистка вспоминала, что Шварц, чтобы разбудить ее фантазию, часто прибегал к ассоциациям – литературным, живописным, музыкальным, советовал ходить на концерты, в музей, заниматься самообразованием.

По мнению Н.А. Бендер, возможны разные решения одного и того же произведения, если «они не нарушают авторской мысли и для каждого из исполнителей оправданы и органичны» [182, с. 116]. У каждого режиссера есть свой путь работы, но различны исполнители, поэтому различна и работа с ними. Некоторые из них упиваются своими чувствами, забывая о воздействии на слушателей. Таким приходится напоминать, что надо нести авторскую мысль, что слово должно быть действенным. Другие склонны к резонерству, художественному докладыванию. У них с самого начала надо будить эмоциональную память, фантазию. Мысль – основа словесного действия, но полнота впечатления достигается лишь в том случае, когда чтец воздействует не только на сознание, но и на воображение слушателей. Поэтому мысль должна быть неразрывно связана с конкретными представлениями. Не навязывая своих видений, режиссер стремится обогатить познания чтеца, будить его фантазию и направлять ее. Одна из самых распространенных ошибок начинающих чтецов, когда во время исполнения они воспринимают свои видения так, словно те впервые возникли перед ними в данную минуту. Именно такую ошибку как исполнитель сделала Маша Л. Как режиссер Таня М. напомнила ей, что всякий рассказчик делится со слушателями своими воспоминаниями, т. е. говорит о том, что происходило раньше и что видения передаются не только словами, но и интонацией. С помощью интонации можно нарисовать и то, о чем прямо в тексте не сказано.

Еще одна задача режиссера – активно развивать общение чтеца с воображаемыми слушателями. Н.А. Бендер вспоминает, что ей помогает прием, который заключается в том, что по ходу рассказа она задает чтецу вопросы: Подождите! Ничего не поняла. – Когда? От кого? Что вы скрыли? «Удивившийся моей непонятливости чтец, на этот раз, обращаясь прямо ко мне, повторяет ту же фразу. Теперь он старается, чтобы я поняла, о чем он говорит» [Там же, с. 127]. Таким педагогическим приемом не владели обе студентки из-за отсутствия опыта работы. Артистической одаренности требует и показ чтеца, который должен быть окрашен его отношением к образу.

Таким образом, на основе изучения опыта известных режиссеров и наших собственных наблюдений мы пришли к выводу о том, что формирование у студентов режиссерско-педагогических компетенций должно проводиться в процессе обучения их исполнительскому анализу по линиям – мысли, чувства и активного действия. Задача преподавателя – развить у них такие компетенции, как: умение выбирать литературное произведение в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями чтецов; готовность выполнять функции интерпретатора, консультанта, организатора творческого процесса; умение работать с текстом, бережно относясь к авторскому замыслу; готовность оказывать помощь в создании образа рассказчика; умение планировать творческую деятельность чтеца, уточнять его восприятие и понимание, способность активизировать работу мышления и воображения; направлять мысль чтеца и устранять причины ошибок.

4.4. Основные показатели уровня развития у студентов коммуникативной компетентности в результате их обучения искусству выразительного чтения

В.П. Острогорский [321] отмечал, что чтение – самый тонкий критик литературного произведения. Художественная литература по самой своей природе требует воплощения в звучащем слове. По мнению М.А. Рыбниковой, «самой природой звучащего слова определен основной метод проникновения слова в сознание – метод его выразительного произнесения» [372, с. 169]. Действительно, нет ни одного урока, на котором не звучало бы чтение учителя. Мы согласны с Е.В. Язовицким, считающим, что можно без конца анализировать поэтические творения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского, но «если их не читать вслух, то многое из того, что принято называть эстетической сущностью произведения, останется для учащихся на всю жизнь непонятым и непрочувствованным» [500, с. 133].

Активным методом восприятия и усвоения содержания художественного произведения считал выразительное чтение Н.О. Корст [225]. По его мнению, нигде с такой ясностью не обнаруживается единство формы и содержания произведения, как в его выразительном чтении вслух. Особенно это относится к лирическим произведениям, которые иногда не требуют иного анализа, кроме анализа средствами выразительного чтения. Н.В. Колокольцев [214] подчеркивал важную роль выразительного чтения в повышении культуры речи учащихся. При подготовке к чтению учитель проводит тщательную словарно-фразеологическую работу над текстом, выясняя значения слов, которые потом входят из текста в активный словарь школьников и обогащают их речь. Заучивание текста наизусть способствует развитию памяти. В 60–70 годы прошлого века специальные уроки по обучению выразительному чтению входили в программу по литературе [431].

Выразительное чтение учителя как композиционная путеводная нить пронизывает все этапы уроков [109]: этап подготовки к восприятию произведения, первичное знакомство с ним, анализ текста, обобщающий этап вторичного чтения. Последний этап способствует развитию синтеза, когда уточняется идея произведения и осмысляется позиция школьников, т. е. происходит формирование грамотного и вдумчивого читателя. Чтение служит ключом к восприятию и пониманию школьниками идейно-художественного содержания изучаемого текста. Н.И. Кудряшев [238] относит выразительное чтение к методу творческого чтения, а Л.А. Сомова [411] – к ключевым методическим действиям, способным актуализировать смысловое поле произведения с помощью сопереживания, сотворчества, рефлексии, аналитического осмысления. Н.М. Соловьева [292] определила специальные виды уроков выразительного чтения, исходя из соотношения исполнительского анализа со школьным анализом: 1) исполнительский анализ, являясь путем подготовки к выразительному чтению, решает в то же время и задачи школьного анализа; 2) он следует после школьного, опираясь на него; 3) элементы исполнительского анализа включаются в процесс школьного анализа.

Чтение учителя можно считать выразительным, если оно будет соответствовать четырем основным правилам: понятно – образно – эмоционально – целенаправленно. Только хорошо продуманное, прочувствованное, технически совершенное чтение способно оказать нравственно-эстетическое воздействие на слушателей. Чтение учителя в идеале должно быть художественным, т. е. таким же, как и чтение профессиональных мастеров звучащей литературы. И учитель, и чтец – страстные пропагандисты искусства слова, они стремятся привить школьникам любовь к литературе, побуждают их по-новому воспринимать в произведении то, что теряется при чтении глазами. Влияние живого слова учителя на школьников сильнее, чем влияние печатного текста на читателя. Слово живет в звуках голоса, в этом его природа, поэтому, как отмечала М.А. Рыбникова, «рассказ или декламация имеют все законные права на внимание словесника» [372, с. 147]. Как только учитель начинает читать вслух, в классе сразу же возникает интерес к писателю и рождается его понимание. Задача выразительного чтения учителя – произнесение текста с максимальной передачей художественного своеобразия произведения. Чтение должно соответствовать стилю произведения и его жанровым особенностям.

Существуют два стиля чтения – авторский (И. Ильинский) и актерский (Д.Н. Журавлев). Но при любом стиле, считает Н.А. Бендер [158], чтец всегда должен действовать от лица рассказчика, который передает точку зрения писателя. Его цель (сверхзадача) – донести общую идею произведения до слушателей, взволновать их. Вслед за Р.Р. Майманом [276], мы видим специфику чтения учителя в том, что:

1) если профессиональный мастер прежде всего знакомит слушателей с произведением искусства чтения, со своей собственной художественной интерпретацией произведения, то учитель – с произведением литературы, в этом отношении выразительное чтение учителя-словесника ближе к авторскому чтению. Но в отличие от автора он нередко читает один и тот же текст с разными задачами: «различные интерпретации содействуют проникновению в глубину подтекста» [275, с. 4], дают учащимся возможность опровергнуть одно чтецкое решение и принять другое;

2) учитель отбирает для чтения то, что рекомендовано школьной программой. (В выборе репертуара он менее свободен, чем профессиональный исполнитель.);

3) чтение учителя рассчитано на определенную аудиторию, он вынужден учитывать возрастные и психологические особенности конкретного класса;

4) учитель самостоятельно готовится к чтению, следовательно, он должен обладать еще и режиссерско-педагогическими умениями с тем, чтобы показать, какими путями следует воплощать литературный текст в живое слово.

Чтение учителя обычно включается в его рассказ или лекцию, обрамляется объяснениями, дополнениями, комментариями. Эта особенность замечательно воспроизведена А.С. Макаренко в его рассказе «Преподаватель словесности»: Читая, Мефодий Васильевич …сам жил горячо и глубоко… Передавая «Слово о полку Игореве», он плакал свободно и доверчиво, и мы одновременно преклонялись и перед его стариковской слезой, и перед силой «Слова» [279, с. 385]. Высоко ценил выразительное чтение учителя В.В. Голубков. Он вспоминал, как ему посчастливилось впервые познакомиться с «Кавказским пленником» Л.Н. Толстого, когда он учился в земской школе: Учитель наш, Александр Иванович… начал: «Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин…». Передо мной произошло своего рода чудо. Я видел перед собой горное ущелье и Жилина верхом на лошади, окровавленного, с закрученными назад руками… Он бежит с Костылиным, не бросает его, обессилившего, в лесу, а тащит на себе и из-за этого вновь попадает в плен. Я – в отчаянии… [108, с. 265–267].

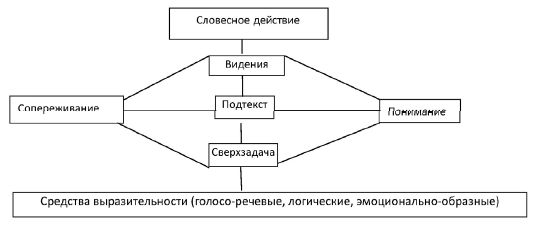

Данные примеры свидетельствуют о том, что главным показателем уровня сформированности коммуникативной компетентности учителя средствами выразительного чтения является степень выраженности словесного действия на сознание, чувства и воображение слушателей, складывающегося из способности вызывать у них такую же киноленту видений, которая возникла у самого чтеца в момент его исполнения. Видения рождают сопереживание, эмоциональное отношение к тому, о чем рассказывается в тексте, и понимание его смысла (подтекста). Все это рождает коммуникативное намерение (сверхзадачу) поделиться со слушателями своим отношением к понятому, пережитому, ясно представленному в воображении, чтобы оказать на них словесное действие с помощью определенных средств технической, логической и эмоционально-образной выразительности.

Критериями оценки исполнения являются элементы словесного действия: 1) уровень понимания произведения, связанный с уровнем восприятия и литературного развития чтеца (когнитивная функция речи); 2) глубина подтекста, связанная с уровнем развития эстетического сознания чтеца и отражением его познавательного отношения (С.Л. Рубинштейн) к тексту, способностью выразить себя через знания, мнения, представления о действительности (коннотативная, или оценочно-экспрессивная функция); 3) сопереживание, связанное с артистизмом чтеца, его способностью к перевоплощению, умением выразить эмоциональное отношение к изображенному через чувства, эмоции, настроение (эмотивная функция); 4) точность и яркость видений, связанных со способностью чтеца воздействовать на слушателя, заставить работать его воображение, внедрить в его сознание киноленту видений (волюнтативная функция); 5) сверхзадача, связанная со способностью чтеца достигать поставленную цель, устанавливать обратную связь со слушателями (коммуникативная функция). Если первые три элемента способствуют рождению интерпретации произведения в процессе исполнительского анализа, то два последних – ее воплощению в живом слове. Схематично этот процесс можно изобразить на рисунке 4:

Рис. 4. Элементы словесного действия.

Основу общения чтеца в момент исполнения составляет психологический контакт со слушателями. Все внимание студентачтеца должно быть направлено на то, чтобы заставить слушателей представить, понять, эмоционально пережить и оценить те события, о которых повествуется в произведении. Мысли, желания и намерения чтеца должны активно воздействовать на слушателей через звучащее слово. Запускают словесное действие механизмы речи, но задает его всегда художественный текст и коммуникативное намерение (цель). Осуществление словесного действия требует от учителя немалой творческой активности, под которой В.П. Кузовлев понимает «владение опытом творческой деятельности. Этот опыт воплощается в культуре и мастерстве деятельности учителя» [239, с. 22].

Другим показателем уровня сформированности коммуникативной компетентности средствами искусства чтения являются проблемные зоны в общении и их преодоление. Коммуникативные ошибки в общении, классификация которых разработана Ю.М. Жуковым, Л.А. Петровской и П.В. Растянниковым [147], проявляются, во-первых, в некомпетентности (в недостатке информации, знаний; в эгоцентризме, когда не учитывается плюрализм знаний; в проблеме контакта с аудиторией; в неумении расположить слушателей; в проблеме выхода из контакта, в сумбурности и незавершенности выступления). Во-вторых, в нелогичности (в отсутствии ясности и четкости достижения поставленной цели; в непоследовательности при изложении сути; в неумении сосредоточиться и аргументировать свою мысль; в проблеме самоконтроля, т. е. в трудности преодолеть волнение, в неумении владеть собой; в проблеме самовыражения, т. е. в недостатке эмоциональности, в зажатости, монотонности выступления). Л.Ц. Кагермазова и И.В. Абакумова [186] определили некоммуникабельные манеры общения.