Полная версия

Полная версияПринципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения

1. В фазе восприятия партнера: неумение слушать и привычка перебивать, искажение смысла высказывания, приписывание чуждых партнеру интересов, мотивов и аргументов, поспешность выводов о его личности.

2. В фазе внутреннего формулирования мысли: поверхность умозаключений, опущение важных фактов и обстоятельств, непоследовательность в логике.

3. В фазе словесного выражения мысли: излишняя эмоциональность, неумение стройно излагать доводы и аргументы, скачки мыслей, категоричность мнений, неумение вести беседу, спор, дискуссию.

4. В отношениях к партнеру: бестактность, назойливость, стремление принизить собеседника, одержать победу в споре, конфликтность.

Коммуникативные ошибки теснейшим образом связаны с психологическими барьерами, которые мешают процессу самоактуализации личности учителя.

Контрольный эксперимент проводился в период педагогической практики. Его цель: 1) проверить эффективность разработанной методики обучения студентов выразительному чтению; 2) доказать, что у испытуемых действительно был повышен уровень коммуникативной компетентности в процессе овладения ими компетенциями по искусству чтения; 3) сопоставить результаты обучения студентов экспериментальной и контрольной групп.

Обсуждение фрагментов уроков студентов по обучению школьников выразительному чтению [469; 471; 477] включало в себя самоанализ и взаимный анализ его участников, а также уточняющий анализ, осуществляемый руководителем педпрактики. Каждому из студентов была предложена схема анализа готовности к обучению школьников выразительному чтению (по шестибалльной шкале от 0 до 5): 1) знание предмета; 2) умение распределять и концентрировать внимание; 3) творческое самочувствие (состояние вдохновения, владение собой); 4) умение слушать и устанавливать обратную связь в общении; 5) владение словесным действием (воображение, понимание, сопереживание); 6) способность применять средства выразительности; 7) умение выполнять коммуникативную задачу и уточнять ее в ходе работы; 8) способность перевоплощаться в образ рассказчика; 9) соответствие интерпретации текста авторскому замыслу.

Покажем, как выразительное чтение самого учителя включается в систему уроков по изучению литературных произведений, и какие функции оно при этом выполняет. Обычно чтение предваряет анализ произведения, являясь ключом к пониманию богатства его содержания. Именно поэтому учитель-словесник обязан разбираться в теоретических вопросах методики выразительного чтения и в совершенстве владеть им практически.

Обратимся к выразительному чтению учителем стихотворения Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…» (урок Лизы П.). Только в чтении учителя школьники могут почувствовать музыкальность, которая является существенной стороной красоты данного произведения, а также увидеть нарисованную поэтом картину, которая передается не столько живописью, сколько музыкальным звучанием. Звуковая инструментовка начинается с первой строки: Есть в осеНи первоНачальНой. Почти во всем описании властвует звук «Н» (дивНая, ДеНь, лучезарНы). Созвучие первоначальный – хрустальный можно считать музыкальным камертоном всего стихотворения.

Во второй строфе ведущими становятся звуки С-Т-З-Д (серп, колос, везде, простор, праздной борозде и др.). Начало третьей строфы заставляет перевести взгляд с земли на небо (Пустеет воздух, птиц не слышно боле) и изменить музыкальный тембр строчек, в которых главное место занимают сонорные – Л-Р (И льется чистая и теплая лазурь). Но душу музыки стихотворения, ее мелодию составляют гласные. Повсеместно звучит в стихе распевный звук А, широкое Е. Только учитель может прочесть выразительно каждый согласный звук без нажима и пропеть каждый гласный, но без выпевания, и передать тем самым в живом слове покой хрустального дня.

Затем школьники читают текст сами и с помощью учителя проводят исполнительский анализ стихотворения с тем, чтобы дома выучить его наизусть. Основную мысль произведения определить нетрудно – поэт любуется одним из осенних дней и хочет, чтобы читатели разделили с ним его восхищение картиной русской природы. Труднее дело обстоит с решением вопроса о том, каким образом ему удалось этого достичь. Выясним, почему у стихотворения нет названия. Наверное, потому, что поэт собирался рассказать не только об осени. Вчитаемся в первую строфу, которая начинается с глагола есть. Начальная его форма – быть, т. е. существовать постоянно. И это слово сразу заставляет нас размышлять о чем-то вечном, независимом от человека. Но логически мы все же выделим другое слово – осень, оно, по сути, и есть название стихотворения и обозначает не только время года, но и является символом засыпающей в природе жизни. Ф.И. Тютчев дает осени эпитет – первоначальная. По сравнению со своими синонимами (первая, новая, ранняя) это слово состоит из двух корней, что усиливает раздумье и создает у читателя философическое настроение. Следовательно, прочитать первую строку надо так, чтобы создать у слушателей торжественный настрой. Однако удивительное по красоте время первоначальной осени с ее уходящим теплом быстро проходит, вызывая у нас чувство грусти, желание надолго запомнить дорогие каждому для нас картины осенней природы.

В третьей и четвертой строке обращаем внимание на существительные день и вечера, стоящие в разных формах числа. И не потому, что дни становятся короче, а ночи с их вечерами – длиннее. Поэт как бы выделяет особенность каждого дня, его неповторимость, хрустальность, т. е. хрупкость: в любое время может налететь ветер, полить дождь, и тишина и покой исчезнут. Попросим учащихся найти синоним к слову лучезарный (ясный, теплый, светящийся), чтобы лучше представить в своем воображении нарисованную картину дня. Неслучайно строфа заканчивается многоточием, которое требует после себя большой паузы, т. е. подготавливает к восприятию следующей мысли:

Где бодрый серп гулял и падал колос,Теперь уж пусто все – простор везде —Лишь паутины тонкий волосБлестит на праздной борозде.Фраза бодрый серп гулял позволяет нам представить картину огромного поля, на котором совсем недавно кипела работа: люди торопились поскорее убрать урожай перед зимой. Ф.И. Тютчев использует форму единственного числа (серп, колос), чтобы мы почувствовали весомость каждой детали. Особо поэт выделяет одну из них – паутины тонкий волос, она связана с фразой простор везде. Борозды от плуга издалека кажутся тонкими паутинками, напоминающими волосы человека. Возможно, поэт эту деталь использует для того, чтобы мы поняли, что стихотворение не только об осени, но и о людях, о поздней поре человеческой жизни, и это не может не вызывать грусти. Определим значение словосочетания праздная полоса, которое означает, что работы кончены, все убрано.

Выясним, какое время дня описано в произведении, и увидим, что автор не ставил перед собой цель изобразить утро или вечер одного из дней осени. Его, скорее всего, интересовал сам процесс смены состояний в осенней природе. Признаков этого процесса немного, но они очень зримы и потому легко запоминаются: улетели птицы, урожай собран, недавно прошел дождь, вода в ложбинках борозды блестит, как хрусталь, от солнечного света. Испаряясь, вода поднимается вверх, как бы льется, наполняя пространство едва заметной голубизной. Тютчева-философа постоянно занимала заключенная в глубине мироздания тайна, которую природа скрывает от человека. Природа развивается по своим законам: вслед за покоем наступают тревожные дни. Но это неизбежно, это все обязательно пройдет.

Выразительное чтение как метод работы над произведением наиболее эффективно используется при изучении лирики – самого сложного рода литературы, в процессе работы над которым встречаются большие трудности, рождающие нелюбовь школьников к поэзии. Причины трудностей заключаются в том, что учащиеся еще не обладают эмоциональным опытом: встретившись с чужими чувствами, они их мало понимают. Отсутствие сопереживания и эмоциональная глухота могут быть преодолены во многом с помощью выразительного чтения, которое требует от школьников сопереживания, духовной активности, эмоционального отклика, понимания лирического образа-переживания, умения слышать музыку стиха, связанную с ритмической организацией произведения.

Например, стихотворение «Зимнее утро» А.С. Пушкина – не такое уж простое по содержанию и языку (урок Юли А.). При работе над ним сначала необходимо выяснить значение некоторых слов и выражений: 1) приятно думать у лежанки (у невысокого, на уровне кровати, выступа в русской печи). 2) Вечор, ты помнишь, вьюга злилась (вечор – не вчера и не вечером, а вчера вечером). 3) Звездою Севера явись (здесь звезда означает самую достойную женщину Петербурга). 4. Открой сомкнуты негой взоры (усеченное прилагательное – своеобразная поэтическая вольность). И др. Поэт сразу вводит нас в обстановку, о чем свидетельствует стремительное, краткое начало: Мороз и солнце! День чудесный! Такое начало мгновенно задает основной тон чтения – бодрый, радостный, свидетельствующий о светлом, ничем не омраченном счастье. Обращаем внимание учащихся на смену непохожих картин: вчера – сегодня. Эти картины насыщены выразительными эпитетами и метафорами: друг прелестный, великолепными коврами, вьюга злилась, снег лежит и др.

Первоначальному выразительному чтению произведения учителем может помочь исполнительский анализ, который оставил нам А. Шварц [462]. Передать прелесть жизни в контрастирующих сочетаниях – такова была исполнительская задача чтеца. В работе над текстом, считает он, необходимо особо остановиться на взаимоотношениях лирического героя и красавицы, а также на композиции произведения: их отношения неопределенны. Он влюблен в нее, она – заметно холодновата. Ярко освещенная комната, огонь в печи – все это противопоставляется холодному пейзажу, открывающемуся из окна. Холодных пейзажей два: ночной и дневной. Ночной – вьюга, мгла, луна, тучи; дневной – вьюга превратилась в снежный ковер, вместо едва тускнеющей луны – яркое солнце блестит на речном льду, на снегу. Белый снег противопоставлен чернеющему лесу, черному лесу – зеленеющая ель. Поля – пустые, но недавно, видимо, колосившиеся. Лес – недавно густой, а сейчас – прозрачный. Основной настрой лирического героя – нетерпение и желание соединить предающуюся неге красавицу с бодрящей природой в одном движении саней, запряженных в столь же нетерпеливого коня. И одновременно с этим – «сдержанность влюбленного, не очень уверенного в том, каким будет ответ, и чувствующего высшую прелесть жизни в соединении любви и природы» [462, с. 110]. Предложение поехать кататься и спад надежды – это последний контраст настроения.

Полезно предложить прослушать стихотворение в исполнении А.И. Шварца, предложив следующие вопросы для обсуждения: 1. Понравилось ли вам чтение в исполнении мастера художественного слова? Чем именно? 2. Какими рисует чтец образы? Верно ли? 3. Совпадает ли интерпретация произведения чтеца с авторским замыслом? 4. Сумел ли чтец заинтересовать слушателей? Чем именно? Наиболее интересные аудиозаписи служат образцом, но не в смысле копирования, слепого подражания. Недочет чтения в записи – отсутствие общения с аудиторией: без зрительного восприятия дети быстро отвлекаются. Достоинство в том, что они позволяют сопоставлять исполнение двумя-тремя чтецами одного и того же текста.

Включение выразительного чтения учителя в изучение произведения во многом определяет содержание, организацию и методику проведения урока, делает его вариативным по структуре, помогает совершенствовать приобретенные учащимися навыки анализа текста. Когда выразительное чтение выступает как основное и даже единственное средство освоения художественного произведения, оно становится специфическим самостоятельным методом обучения литературе, наиболее соответствующим ее специфике как виду искусства слова. В этом случае в выразительном чтении удачно соединяются глубокий анализ текста, внимание к художественной детали и эстетическое наслаждение произведением. Каждый писатель мечтает о своем читателе, который прочтет его творение не холодным рассудком и пустым воображением, а сумеет увидеть в нем богатство чувств, идей, образов, призывов, правильно воспроизвести душевный и духовный опыт писателя и следовать ему. По чтению можно узнавать человека, «ибо каждый из нас есть то, что он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все мы становимся постепенно тем, что мы вычитываем из прочитанного» [176, с. 309]. Все сказанное знаменитым философом И.А. Ильиным относится и к искусству чтения.

Человеческие качества учителя, его яркая индивидуальность, высокая филологическая культура во многом определяют успех его работы. Выразительное чтение учителя как прием работы над текстом выступает, например, при изучении «Сказки о мертвой царевне…» А.С. Пушкина. В произведении пять раз передан разговор царицы-мачехи с зеркальцем и каждый раз по-разному. Просим школьников выявить подтекст отрывка и воплотить его в чтении: Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее. Сначала поэт знакомит читателя с царицей и ее привычкой разговаривать с зеркальцем. Затем злоба царицы усиливается (Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне назло…). Затем царица приказывает отвести царевну в лес и оставить там на съедение волкам. Но когда она узнает, что живет у семи богатырей та, что все ж ее милее, решает отравить падчерицу. После того, как королевич Елисей спасает царевну и царица слышит ответ, что царевна все ж милее, все ж румяней и белее, она разбивает зеркальце и с тоски умирает.

Владение методикой обучения школьников выразительному чтению является третьим показателем уровня сформированности у будущего учителя коммуникативной компетентности. Особых режиссерско-педагогических компетенций требует от учителя-словесника работа над драматическими произведениями, предназначенными для исполнения на сцене. Чтение драмы как литературного произведения дает школьникам представление о его богатстве. В спектакле три творца: автор пьесы, режиссер и актеры. Режиссер и актеры дополняют своей творческой фантазией то, чего не мог сказать автор в силу специфики драмы как рода литературы. Чтение драмы требует от читателя развитого воображения, умения воссоздавать в воображении детали, о которых в самом произведении не говорится. Подготовка школьников к выразительному чтению текста дает возможность передать с помощью голосо-речевых средств состояние действующих лиц, их заинтересованность в событиях, участниками которых они являются.

Обратимся к комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» [480]. Сложность подготовки к чтению заключается еще и в том, что произведение написано стихами и требует умения не разрушать стих, не превращать его в прозу, особенно в диалогах, которые состоят из реплик, подхватывающих речь другого персонажа [353]. Например, в начале седьмого явления второго действия разбитый на реплики стих производит впечатление быстрой, торопливой речи, что соответствует характеру сцены переполоха. Покажем на трех репликах:

1. Софья: Ах! Боже мой! Упал, убился (Теряет чувство).

Чацкий: Кто? Кто это?

2. Скалозуб: С кем беда?

Чацкий: Она мертва со страху!..

3. Скалозуб: Уж не старик ли наш дал маху?

При чтении монолога необходимо уметь внутренне перевоплощаться в образ героя, строить в воображении линию его поведения, разбираться в его намерениях и поступках [480]. Обратимся к монологу Фамусова «Вот то-то, все вы гордецы!» Герой решает вразумить молодого человека рассказом о своем дяде – екатерининском вельможе, о своем идеале человека и общественных отношений. Главное в чтении – передать глубокую убежденность Фамусова в своей правоте. Он произносит свои слова самоуверенно, важно, начинает с упрека, а затем поучает на примере дяди, который достоин уважения, потому что был богат: …не то на серебре, на золоте едал, сто человек к услугам; весь в орденах, езжал-то вечно цугом. Как видим, монолог Фамусова есть торжество карьеризма и чинопочитания. Честь и человеческое достоинство в его глазах немного значат, а ради богатства и власти поступиться ими не только можно, но и необходимо.

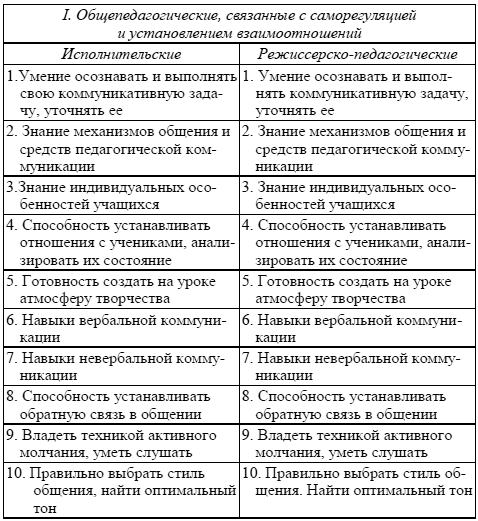

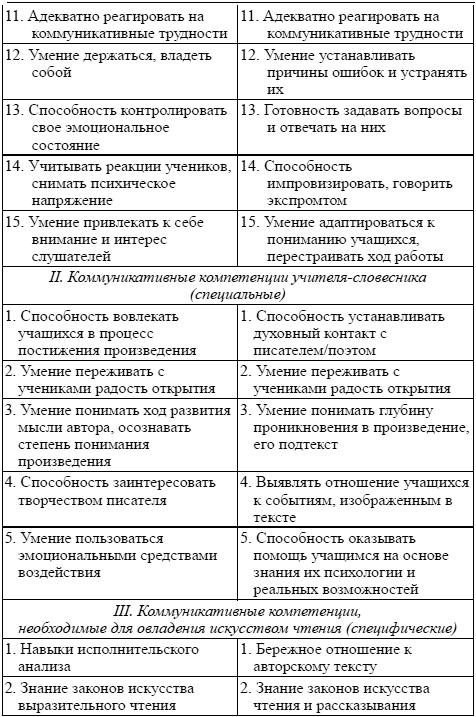

Мы разделили компетенции, которыми должны овладеть студенты при обучении их выразительному чтению, на три группы: общепедагогические, связанные с саморегуляцией и установлением взаимоотношений; специальные, характерные для деятельности учителя-словесника, и специфические, необходимые для овладения искусством чтения.

Таблица № 6.

Исполнительские и режиссерско-педагогические компетенции студентов, уровни сформированности которых проверялись в ходе эксперимента

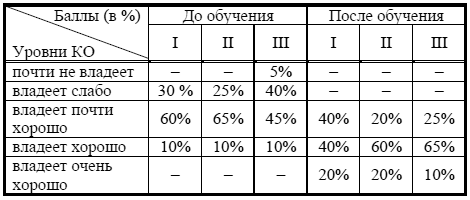

Уровни качества обучения коммуникативным компетенциям оценивались в процессе обсуждения каждого проведённого урока по шкале, отраженной в таблице № 7. Результаты оценок экспериментальной группы оказались значительно выше после обучения, чем до обучения.

Таблица № 7.

Уровни качества обучения (КО) компетенциям в экспериментальной подгруппе

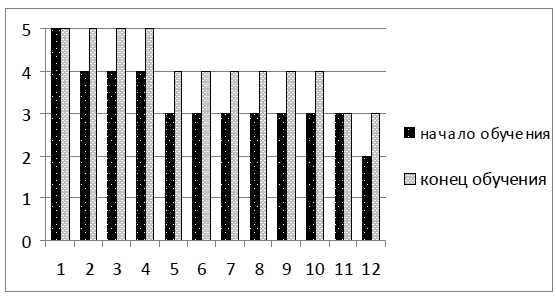

В эксперименте мы использовали две шкалы измерения, разработанные Ю.М. Орловым [314]: номинальную (бинарную), когда числа выступают в качестве заменителя для названия объекта, и ранговую (по шестибалльной системе – 0, 1, 2, 3, 4, 5). Математической обработке результатов подвергалась проверка уровней качества обучения исполнительских и режиссерско-педагогических компетенций. Среднее арифметическое определялось по формуле, нашедшей воплощение на рисунке № 5:

Рис. 5. Показатели уровней развития исполнительских и режиссерско-педагогических компетенций до и после обучения в экспериментальной и контрольной подгруппах.

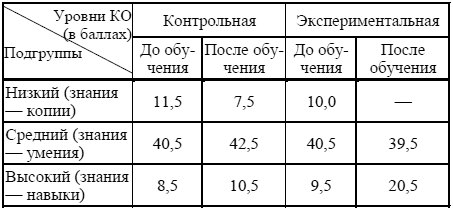

Целью статистической интерпретации результатов была оценка качества обучения (КО). При оценке качества знаний, умений и навыков мы исходили из определения, предложенного И.М. Ващенко и В.А. Трайневым: «Умения – это что умеет делать студент при воплощении теоретических положений в практическую деятельность, а навыки – как он умеет это делать» [68, с. 294]. Авторы разработали уровни усвоения знаний: 1) уровень знакомства; 2) уровень репродукций (знания – копии); 3) уровень знания – умения; 4) уровень знания – навыки, или трансформации [Там же, с. 35–36]. С помощью последнего уровня, по их мнению, можно определить уровень сформированности качества обучения, т. е. компетентности «как общего оценочного термина, обозначающего способность к деятельности со знанием дела» [Там же, с. 259].

В перечне критериев общепедагогических компетенций у нас было 12 показателей, поэтому каждый студент мог получить до 60 баллов (по шестибалльной шкале). После обработки данных выделилось три уровня сформированности компетенций: низкий, средний, высокий. К низкому уровню были отнесены студенты, набравшие количество баллов в интервале М – 4 Σ, к среднему – М± 2 Σ, к высокому – М+4 Σ.

Таблица № 8.

Показатели развития общекоммуникативных компетенций (по сравнению с контрольной подгруппой)

Следовательно, после обучения студентов исполнительским и режиссёрско-педагогическим компетенциям в экспериментальной подгруппе на 35–40 % повысился уровень сформированности у них коммуникативной компетентности по сравнению со студентами контрольной подгруппы.

Таким образом, в четвертой главе мы пришли к следующим выводам.

1. В научно-методической литературе накоплен немалый опыт по изучению проблем выразительного чтения. При решении этих проблем за основу авторы брали систему воспитания актёра К.С. Станиславского. Неоценимую роль в развитии театральной педагогики сыграли труды режиссёров Б.Е. Захавы, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.А. Бендер, А.Н. Петровой, а также психологов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, П.В. Симонова и др. Большую работу по созданию системы эстетического образования средствами искусства провели сторонники научной школы полихудожественного образования (С.Н. Батракова, В.М. Букатов, И.Ф. Гончаров, В.А. Ильев, В.А. Кан-Калик, В.П. Кузовлёв, Б.Т. Лихачев, А.И. Савостьянов, В.Е. Язовицкий и др.).

2. Исходя из теории и практики психологии художественного творчества, учёные выделили круг способностей педагогов, работающих по законам театральной педагогики. Эти способности тесно связаны с уровнем восприятия, литературного развития и эстетического сознания студентов и школьников (Л.И. Беляева, Н.Д. Молдавская, О.И. Никифорова, Л.П. Печко и др.). Изучение этих уровней, а также типов личности по классификации К. Юнга легли в основу констатирующего эксперимента нашего исследования. На II этапе эксперимента были изучены способности студентов к художественно-эстетической деятельности по таким параметрам, как свойства личности, её нервные и психические процессы, а также их влияние на коммуникативные способности, умения и навыки. Наибольших успехов в обучении искусству чтения достигают студенты с экстравертной сознательной установкой и преобладанием в деятельности таких рациональных функций, как мышление и чувство. Рациональным интровертам с преобладанием этих же функций труднее преодолевать психологические барьеры в общении. Студенты с преобладанием в деятельности иррациональных функций (ощущение, интуиция) или вообще не выбирают педагогическую профессию, или работать в школу не идут из-за природной неспособности к коммуникации (К. Юнг), склонности к уединению, скрытности характера, неуверенности.

3. При обучении студентов следует руководствоваться основными принципами культуры педагогической деятельности и методической концепцией обучения студентов выразительному чтению, базирующейся на принципах театральной педагогики.

4. Овладение методикой выразительного чтения студентами происходило на занятиях факультатива (спецкурса) «Методика выразительного чтения в школе». Опираясь на труды Н.А. Бендер, В.П. Демина, А.П. Ершова, Б.Е. Захавы и др., мы определили основные компоненты режиссерско-педагогических компетенций (общетворческие, аналитические, суггестивные, экспрессивные и др.). Именно педагогические способности помогают режиссёру достичь художественного результата.

5. Проверку уровня развития у студентов коммуникативной компетентности средствами искусства чтения следует проводить по следующим показателям: 1) преодоление проблемных зон общения и психологических барьеров; 2) владение навыками словесного действия, проявление в чтении таких функций субъекта общения, как: а) когнитивная; б) оценочно-экспрессивная; в) волюнтативная; г) эмотивная; д) коммуникативная. При этом мы разделили компетенции на три группы: общепедагогические, связанные с саморегуляцией и установлением взаимоотношений; специальные, характерные для деятельности учителя-словесника, и специфические, необходимые для овладения искусством чтения. Именно эти компетенции в экспериментальной группе сравнивались до обучения и после обучения.

Основными показателями уровня развития профессионально-коммуникативной компетентности стали общепедагогические компетенции, составной частью которых являются исполнительские и режиссерско-педагогические компетенции. Применение их проверялось во время педагогической практики. Сопоставление с контрольной подгруппой показало, что уровень профессионально-коммуникативной компетентности в экспериментальной подгруппе оказался на 35–40 % выше, чем в контрольной.

Заключение

Проведенное нами теоретико-экспериментальное исследование позволило сделать следующие выводы.