Полная версия

Полная версияПринципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения

Судя по знаку, перед нами вопросительное предложение. Утвердительно на вопрос ответили 70 % студентов. Лишь некоторые назвали стихотворение вопросительно-побудительным или восклицательно-вопросительным. Таким образом, большинство студентов не заметили, что это предложение не вопросительное, хотя в конце стоит вопрос. Пятый и шестой вопрос студенты объединили, так как еще не встречались с терминами подтекст и исполнительская задача, но в целом поняли, что речь идет о том, как надо прочитать произведение: так, чтобы заинтересовать слушателя и побудить его пойти утром в Кремль и полюбоваться его красотами; в стихотворении как будто есть призыв увидеть красоту и величие Кремля; С чувством гордости за свою родину, за величие её построек; С предвкушением красоты, с вдохновением; С подтекстом любви к России, особенно к Москве, к ее истории. Удивить слушателей величественным видом Кремля.

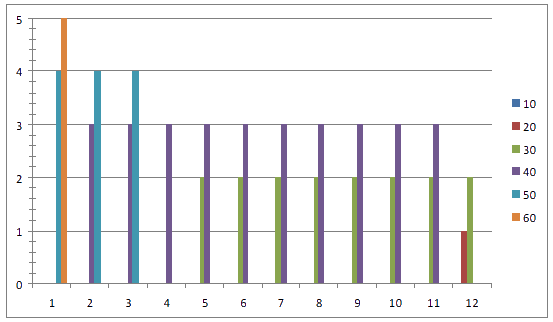

Оценка исполнительских и режиссерско-педагогических компетенций в начале обучения представлена на рисунке № 1. Вычислялось среднее арифметическое (М) из 60 баллов и отклонение от ожидаемой нормы (Z). К низкому уровню были отнесены студенты, набравшие количество баллов в интервале М –20 баллов, к среднему – М+/-10 баллов и к высокому М +20 баллов. Низкий уровень характеризуется слабо выраженным развитием умений, проявляющихся эпизодически. Средний уровень – устойчивой выраженностью умений, но не всегда адекватных конкретной ситуации общения. Высокий уровень – устойчивой выраженностью навыков, проявляющихся адекватно любой ситуации. В перечне умений 12 показателей, поэтому по шестибалльной шкале каждый студент мог получить до 60 баллов.

Рис. 1. Показатели сформированности исполнительских и режиссерско-педагогических компетенций до обучения.

Общепедагогические компетенции, также проверяемые в ходе эксперимента, приведены в главе 4. Отметим, что первые три умения Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская и И.П. Растянников [147]

считают главными в установлении межличностных отношений: 1) умение определять характер отношений, складывающихся в процессе общения; 2) умение правильно интерпретировать высказывания и невербальный аккомпанемент партнеров по общению; 3) умение адекватно оценивать личностные качества и эмоциональное состояние партнеров по общению.

Таблица № 3

Уровни сформированности общекоммуникативных компетенций

Как показывают результаты, представленные в таблице № 3, большинство студентов как контрольный, так и экспериментальной подгрупп относятся к среднему уровню сформированности у них общекоммуникативных компетенций, который недостаточен для успешной педагогической деятельности. Отметим, что в контрольный подгруппе преподаватель вел занятия по своей методике, не проводил спецсеминара (или спецкурса).

Таким образом, данные эксперимента показали, что у студентов отсутствуют теоретические знания об искусстве чтения. Для большинства прочитать текст выразительно – это подобрать нужную интонацию, владеть голосом, эмоциями, хорошей дикцией, мимикой, жестами. Лишь каждый четвертый обратил внимание на содержательную сторону чтения – понять произведение; знать, о чем оно и с какой целью написано; уметь заинтересовать слушателя; выразить свое отношение к нему. Выразительное чтение, по их мнению, не каждому дано и требует усилий. Качественно невысокий уровень чтения студентов объясняется не только их неподготовленностью, но и неумением творчески увлечься работой.

Следовательно, обучая студентов выразительному чтению, необходимо выработать у них следующие компетенции: 1) навык работы с текстом с целью творческого его воплощения в слове; 2) умение действовать словом, заражать своими мыслями, чувствами и переживаниями; 3) владение основными законами исполнительского искусства; 4) умение ставить перед собой сверхзадачу чтения и решать ее; 5) владение своим психофизическим аппаратом с помощью магического если бы; 6) внешней техникой (поставленный голос, правильный тип дыхания, четкая дикция); 7) способность создавать образ рассказчика и др.

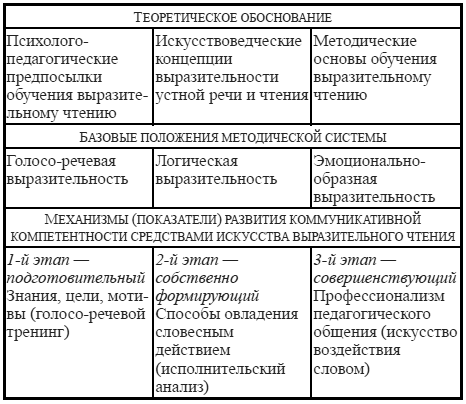

Для того чтобы развить у студентов перечисленные выше компетенции, мы разработали структурно-содержательную модель методической системы формирования у студентов исполнительских и режиссёрско-педагогических компетенций (см. таблицу № 4).

Таблица № 4.

Структурно-содержательная модель методической системы формирования у студентов исполнительских и режиссерско-педагогических компетенций

4.2. Методика обучения студентов исполнительским компетенциям в курсе «Речевые практики»

Общее в театральном искусстве и педагогике – личное воздействие на аудиторию в процессе общения с ней. Именно это качество мы и пытались сформировать у студентов, опираясь на принцип коммуникативной целенаправленности, который предполагает активность студента-чтеца, его целеустремленность. Этот принцип связан со сверхзадачей исполнителя, т. е. с тем, ради чего он хочет внедрить свою идею-чувство в сознание слушателей, убедить их в правомерности своей интерпретации.

При планировании обучения и оценке его результатов мы опирались на принципы культуры педагогической деятельности, разработанные Л.Б. Соколовой [243]. Назовем те принципы, которые имеют отношение к искусству чтения: 1) принцип целостности, который служит для обоснования развития в системе личность – образование – культура – деятельность; 2) принцип восхождения к нормам культуры, который связан с целью образования человека культуры, способного к самоопределению и продуктивной творческой деятельности; 3) принцип деятельности, который означает, что на каждом этапе необходимо формировать комплексную систему видов деятельности, где главным является не отдельная взятая деятельность, а «тип взаимодействий, отношений, складывающихся в группе, коллективе» [Там же, с. 149]; 4) индивидуальный принцип, согласно которому необходима ориентация на индивидуальную культуру, самобытность, задатки способностей. Определим, какие компетенции можно сформировать у студентов средствами искусства чтения и каким образом они помогут им на практике достичь высокого педагогического мастерства в преподавании литературы. М.А. Рыбникова писала о том, что преподаватель литературы, обучающий сотни ребят русскому языку, живой и выразительной речи, «обязан разбираться в теоретических вопросах выразительного чтения. И, самое главное, он должен владеть им практически» [372, с. 338].

Основой формирования умений и навыков являются знания. «Между знаниями и умениями существуют такие же взаимоотношения, как между теорией и практикой» [220, с. 80]. Мы согласны с Н.М. Соловьевой [408], что на лекциях преподаватель должен вкратце осветить основы искусства чтения. (В МПГУ существует традиция одну из лекций по методике преподавания литературы посвящать теме «Выразительное чтение и его роль в изучении художественных произведений»). Изложение материала следует сопровождать вопросами и заданиями в адрес слушателей и демонстрацией тех умений, навыков и приёмов, о которых говорится на лекциях. Последовательность лекций может быть различной, но целесообразнее начинать с темы «Основы искусства чтения», чтобы дать студентам живое представление о качествах, которыми должен владеть чтец. Важно познакомить студентов также с учением К.С. Станиславского о словесном действии и с основами техники речи, строением речевого аппарата, изложенным Г.О.Винокуром [76]. По сравнению с другими темами раздел «Логика речи» может быть представлен в лекции наиболее широко с тем, чтобы научить студентов логической разметке текста и помочь им овладеть средствами логической выразительности.

Раздел «Исполнительский анализ как метод подготовки к чтению литературных произведений» по программе отнесен к лекциям, но целесообразнее взять текст для коллективной работы и на нем показать специфику этого анализа и его отличие от анализа литературоведческого. В лекции подчеркнем, что некоторые наблюдения литературоведов во многом помогают исполнителю. Так, А. Шварц [462] вспоминает, как статья В.В. Виноградова «О стиле Пушкина» позволила ему сделать вывод о многоплановости структуры самого образа повествователя. Образ метели, по наблюдению В.В. Виноградова [74], четыре раза выступает в движении повести «Метель»: 1) в эпиграфе; 2) в момент, когда Марья Гавриловна собирается ехать на тайное венчание; 3) сопровождает путь Владимира в Жадрино; 4) как бы содействует преступной проказе Бурмина.

Демонстрация записей с соответствующими комментариями – основное содержание лекции «Из истории искусства чтения». Н.М. Соловьева [408] советует начинать рассказ с характеристики творческого пути А.Я. Закушняка, однако целесообразнее, на наш взгляд, начинать с характеристики авторских чтений своих произведений И.А. Крыловым, А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, А.П. Чеховым, А.А. Блоком, И. Бродским и др.

В соответствии с программой работа со студентами идет по трем линиям: 1) сообщение теоретических сведений; 2) упражнения по технике речи; 3) коллективная и индивидуальная работа над текстами. Каждое занятие в курсе «Речевая практика» следует начинать с упражнений по технике речи. Особое внимание при этом необходимо уделять активизации воображения. Так, Л.Ю. Коренюк [222] предлагает следующие приемы:

1. Развернутое воссоздание картины. Предлагаем задание – найти в тексте такие детали, которых в самом описании может не быть, но которые можно и нужно домыслить, увидеть для того, чтобы более глубоко и полно воспринять содержание произведения (или отрывка из него).

2. Мысленная иллюстрация текста. (Просим прочитать предложенный эпизод и определить, что и как можно изобразить, если бы нужно было сделать иллюстрацию к нему). Такое упражнение помогает проверить правильность представлений студентами нарисованных в произведении картин.

3. Нахождение представлений посредством ассоциаций. (Этот прием чаще используется в работе над историческими произведениями, в которых изображены события, далекие от жизненного опыта студентов). По мнению Л.Ю. Коренюка, обучение умению видеть за словами конкретное жизненное содержание является основным при овладении всеми другими умениями.

Э.А. Петрова [330] разработала свои приемы, укрепляющие процесс создания полноценных видений: 1) прием личной значимости (чтобы образы ожили, надо сделать себя свидетелем, очевидцем изображенных автором событий); 2) прием конкретизации (определить комплекс ощущений, присущих воссоздаваемому объекту); 3) прием преувеличения (отобрать из запасов эмоциональной памяти такой материал, который стал бы сгустком наиболее яркого и характерного из всего когда-либо увиденного, осознанного, пережитого чтецом; 4) прием фиксации видений во времени, пространстве и движении (мысленно мизансценировать явления и события, запомнить конкретное место расположения их на своем внутреннем экране); 5) прием обновления (пересматривать с течением времени весь материал с целью обогащения видений, обновлять их, добавляя неожиданные детали, свежие подробности или заменить, если выяснится их недейственность). Среди многих задач разных видов тренингов, отмечает С. Гиппиус [102], К.С. Станиславский считал важной разработку и совершенствование психофизической техники актера, воспитание послушных психологических навыков и умений. (Видение, подвижная эмоциональная сфера и легко откликающаяся память; внимание, умение передавать подтекст какой-либо фразы; воля, обеспечивающая способность действовать словом).

Воссоздающее воображение воспитывается на протяжении всего курса. Студентам предлагается описание какого-либо пейзажа или интерьера. Например, III глава «Капитанской дочки» А.С. Пушкина начинается с описания дороги, по которой едет Гринев к месту своей службы: Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. Студентам дается задание: рассказать, какой они представили в своем воображении картину, описанную Пушкиным. Большей частью обучаемые просто пересказывают почти дословно текст. Нет никакой гарантии, что они действительно увидели этот пейзаж, а не просто повторили слова автора. Надо учить студентов добавлять свои детали, только тогда будет разбужено воображение. Делать это надо с помощью уточняющих вопросов: Каким вы представляете себе крутой берег Яика, каменистым или песчаным? Далеко ли от края берега пролегает дорога? Насколько высок берег? Какого цвета была река? Объясните, что значит свинцовые волны? Видно ли какое-нибудь жилье на другом берегу? Каким, по-вашему, был день, солнечный или пасмурный? В каких красках предстает в вашем воображении этот пейзаж? Однако самая трудная задача – научить студентов общаться в процессе выполнения упражнений, т. е. действовать словом. Одно из упражнений – попросить одного из студентов пригласить всех к себе в гости. Высказываем пожелание узнать подробно дорогу к нему, чтобы никого не спрашивать, как ехать, как идти. Можно придумать и другие упражнения. Например, вы нездоровы. Попросите вашу подругу дать вам тетрадь (книгу), вон ту, которая стоит на полке или лежит в стопке. Опишите ее. Можно дать задание двум студентам: один должен уговорить друга пойти в кино, другой – всячески отговаривается.

Некоторые качества чтеца вырабатываются в процессе коллективной работы над текстом, другие могут быть сформированы только в результате специальной работы с каждым обучающимся. Преподавателю важно установить контакт и с группой, и с каждым студентом в отдельности. Для этого, прежде всего, надо прослушать студентов, они читают обычно свои любимые стихи или стихи собственного сочинения. Подвергать глубокому анализу первое чтение не следует, т. к. студенты могут болезненно реагировать. Если кто-то из них отказывается читать, не надо настаивать. Первое знакомство с чтением позволит преподавателю сразу индивидуализировать работу, начать воспитание слушателей, которые должны быть активными, помогающими чтецу своим вниманием, участием, сопереживанием. После овладения логическими средствами коллективно проводим логическую разметку каждого текста.

Содержание, формы и приемы исполнительского анализа обусловлены особенностями выбранного произведения (его родом, жанром, объемом, художественными особенностями) и степенью подготовки чтеца к его освоению (уровнем общеэстетического и литературного развития исполнителя).

Перевод письменного текста в полнокровную устную речь происходит по тому же пути, что и перевод мыслей в слова, но только в обратном порядке: 1) знакомство с текстом произведения и его автором, мотивирование и обоснование выбора текста для исполнения; 2) предварительное выявление основного замысла автора в свете его положительного идеала (с помощью изучения дополнительного биографического и литературоведческого материала); 3) осмысление логической структуры произведения, деление его на смысловые части (действенный анализ, составление партитуры текста); 4) эмоционально-образное осмысление произведения, перевод лексики писателя с языка значений на язык образов (создание киноленты видений); 5) смысловое наполнение замысла интерпретации через анализ отношения автора к изображенной действительности; 6) пробуждение собственного верного и активного отношения к изображенному (создание образа рассказчика); 7) определение коммуникативного намерения интерпретатора через раскрытие подтекста и поиски средств его передачи; 8) определение мотива (сверхзадачи по Станиславскому); 9) реализация интерпретации сначала перед воображаемыми слушателями, затем перед аудиторией. Разумеется, при подготовке к чтению эта схема варьируется: отдельные составляющие ее элементы иногда переставляются, объединяются или даже опускаются. Неизменной остается лишь формула: от непосредственного восприятия текста – к его осмыслению и от него – к словесному действию.

Центральное звено исполнительского анализа – поиск и постановка коммуникативных задач. Этому содействует создание видений, погружение в предлагаемые обстоятельства, создание сквозного действия. Предварительно выдвинув коммуникативную задачу и считая ее рабочей гипотезой, чтец доказывает потом ее правомерность, уточняет, конкретизирует свой замысел, а затем реализует в чтении. В каждом отдельном случае чтецу необходимо находить такие способы и приемы, которые будут направлены на передачу своеобразия и неповторимости каждого конкретного произведения.

Начальный период овладения текстом называется этапом освоения предлагаемых обстоятельств. Когда, где, в каких условиях происходит событие; что за люди мои герои, как они выглядят, что делают, как себя ведут, как относятся друг к другу. На все эти вопросы должен найти ответ исполнитель. Когда жизнь, описанная автором, станет близка чтецу, накопятся видения, будут пережиты соответствующие чувства, тогда он может переходить на следующую ступень работы – создание исполнительской концепции-интерпретации. Если для начального периода работы характерно большое эмоциональное напряжение, то второй период требует выверенной логики. Не снимая напряжения, не теряя живого отношения к изображенной автором действительности, чтец работает над текстом в плане логическом: делит текст на части, на куски, определяет свою задачу и подтекст каждой части, или куска.

Во время реализация творческих задач наступает пора активного словесного действия. Все то, что было задумано во время подготовки, должно быть выявлено в звучащем слове. Во время чтения вслух в репетиционный период исполнительский анализ фактически продолжается. Произвольно или непроизвольно в воображении чтеца возникают те картины жизни, которые он представлял во время подготовки, и снова чтец переживает вызванные этими видениями чувства. В этом ему помогает эмоциональная память и верно найденный темпоритм, а сверхзадача активизирует его волю. Самый трудный момент – выступление перед аудиторией, во время которого задача чтеца – вытащить видения у слушателей, заставить их думать и сопереживать. Для того чтобы сделать это, т. е. завоевать внимание аудитории, чтецу надо быть полностью убежденным в том, о чем он говорит. Важно настолько хорошо все знать, чтобы в момент чтения заниматься не собой, а слушателями, строить логику их зрительских видений, а не своих, переводить свои слова на язык живописи, т. е. картин, как это делает кинорежиссер.

В работе полезны советы педагогов-режиссеров и исследователей методики выразительного чтения. Так, М.Г. Германова [97] предлагает процесс подготовки к чтению делить на два этапа: 1) этап создания исполнительского замысла (выбор текста, анализ его сюжета, действующих лиц, языка произведения, логический разбор, предварительное создание образа рассказчика); 2) этап воплощения исполнительского замысла (сверхзадача, видения, подтекст, постановка конкретных исполнительских задач кусков и их воплощение в слове в процессе общения исполнителя с аудиторией. В.А. Гунько [122] разработал методику обучения студентов элементам словесного действия как сумме конкретных исполнительских умений и навыков. Словесное действие как психофизический процесс имеет как бы две стороны: «внутреннюю, субъективно-психическую, и внешнюю, объективно-физическую» [Там же, с. 9]. Субъективно-психическая определяется конкретной целью чтеца, условиями, в которых он находится, и всем его жизненным опытом. Объективно-физическая – это звучащая речь, мимика и жесты. Специфика исполнительского анализа, считает В.А. Гунько, раскрывается в овладении элементами словесного действия. Они выступают и в качестве критериев оценки чтения: 1) целенаправленность произнесения слов текста (активность выполнения конкретной исполнительской задачи); 2) наличие киноленты видений и активное их внедрение в сознании слушателей; 3) эмоциональное отношение к содержанию текста и умение вызвать аналогичное отношение у слушателей; 4) глубина подтекста и активность его передачи; 5) живое общение с аудиторией; 6) степень освоения (присвоения) текста; 7) интонация, жест, мимика; 8) логическая ясность и убедительность чтения; 9) четкость и правильность произношения.

К данным критериям мы добавили еще и критерии оценки психических процессов исполнителя (продуктивность мышления, богатство воображения, объем и легкость переключения внимания; подвижность ассоциаций), а также свойства его личности (тип личности, творческая активность, артистизм, общительность, креативность и др.). Очень важна для нас мысль Н.Ю. Верховского [72] о том, что интерпретация литературного произведения чтецом, в основу которой должно быть положено глубокое проникновение в текст, выявление чтецом своего отношения к читаемому – вот то основное, что характеризует чтецкое искусство. Однако активность и действенность, по К.С. Станиславскому, заключается не только в том, чтобы самому активно относиться к прочитанному, но и в том, чтобы хотеть и уметь передавать все понятое и прочувствованное своим слушателям.

Хотение воздействовать на слушателей связано с мотивами личности. С.Л. Рубинштейн [367] отмечал, что узловой вопрос отечественной психологии – это вопрос о том, как мотивы (побуждения) характеризует данную личность. Б.А. Сосновский [413] выделил три функции мотива: 1) побуждение к деятельности, 2) придание ей направленности и 3) смыслообразование. Для человека не существует обобщенного смысла, а всегда смысл чего-то: действия, деятельности, чувства, поступка и т. п. «Существенно общей остается субъективно-оценочная сторона каждого психологического феномена, состоящая в ответе на вопрос: зачем?» [413, с. 13]. Зачем это нужно (в данный момент и в данных условиях)? Уточнение мотива требует постоянного углубления понимания содержания произведения.

Выразительное чтение состоит из трех ступеней: восприятие, анализ и исполнение. Результат восприятия зависит от чтеца как читателя. Понимание литературного произведения непременно отражается на его интерпретации. Цель исполнительского анализа – помочь преобразовать литературное произведение в звучащее слово. И в этом полезно обращение к опыту мастеров художественного слова, которые свое исполнительское мастерство раскрывают прежде всего в нюансах. Подчас глубиною проникновения в художественную ткань произведения мастера могут соперничать с исследователями-профессионалами. Об этом свидетельствуют: работа С.А. Кочаряна над диссертацией, посвященная композициям по мировой эпической классике; комментарии Г.В. Артоболевского к стихам А.С. Пушкина; анализ В.Н. Яхонтовым гоголевской «Шинели»; похвалы Б.М. Эйхенбаума А.И. Шварцу за его удивительно тонкие наблюдения над чеховской прозой; разные подтексты ключевого слова сожаление, которые помогли Я.М. Смоленскому доказать, что пушкинский роман «Евгений Онегин» – энциклопедия нравственности. И др.

Обратимся к коллективной форме работы по созданию исполнительской интерпретации стихотворения А.С. Пушкина «Ворон к ворону летит». После чтения произведения попытаемся представить себе образы (местности, обстановки, персонажей) и определить главную мысль произведения. Получается несколько версий: об убийстве, о верности, о трагедии богатыря, об истории любви, об измене и подлости и др. Первое впечатление всегда поверхностное: можно понять тему, но не сразу идею произведения. Студенты несколько раз перечитывают стихотворение про себя и отвечают на вопросы. Выясняем, что по жанру произведение напоминает былину (богатырь, говорящие вороны, повторы, сказочные выражения в чистом поле, отобедать, проведать). Большинство считает, что богатырь лежит в чистом поле, а хозяйка сидит дома и ждет его, не зная, что он убит. И лишь 5 % из них утверждают, что хозяйка ждет кого-то другого, так как знает, кем убит и отчего. Богатырь погиб не на поле битвы; он, скорее всего, ехал на охоту, потому что с ним был сокол – свидетель убийства. Приходим к выводу, что хозяйка ждет недруга (не убитого, живого, он для нее милой). На кобылку недруг сел… Это значит, что недруг был без лошади. Главная героиня истории – коварная хозяйка.

А.С. Пушкин ничего не объясняет, он только показывает, что хозяйка все спланировала, а ее возлюбленный совершил убийство. С первых строк автор как бы нагнетает мрачность, да еще усиливает ее звучанием оро-оро: Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит. Слово ворон встречается в тексте семь раз. Это неслучайно: вороны – предвестники беды, несчастья. Поэт с первых строк как бы хочет сказать читателю, что происходит что-то зловещее, нечистое. Из последней строфы становится понятно, кто есть кто. Верный сокол не хочет лететь домой, где живет предательница; молодая кобылка чуть ли не заодно с хозяйкой, так как дает сесть на себя убийце хозяина. Всего в 16 строках Пушкин сумел рассказать о событии, из которого, например, у Агаты Кристи мог бы получиться детективный роман. О злодействе, неверности и подлости и пытаемся далее рассказать, читая произведение. Потом обсуждаем, кому из студентов удалось наиболее верно донести до слушателей коллективно найденную исполнительскую задачу.