Полная версия:

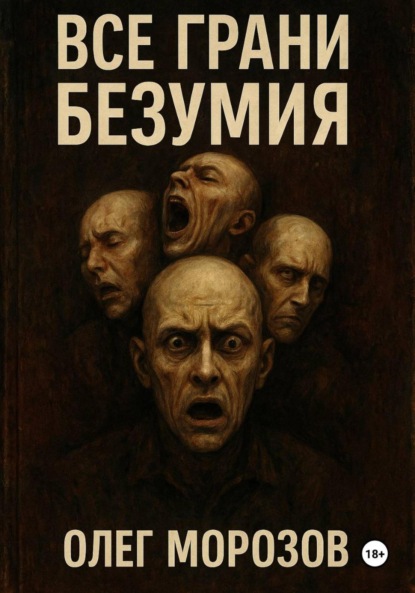

Все грани безумия

И впервые с того дня, как пришла бумага, я заговорила с тобой.

– Алёшенька… – прошептала я. – Сынок мой… Ты здесь? Как же ты здесь… один?

И земля под моей ладонью показалась мне теплой.

Глава 3

Первые дни слились в один серый, тягучий кошмар. Я не помню, спала ли я, ела ли. Мое тело двигалось на автомате. Вставало, одевалось, шло. Ноги сами несли меня по знакомому маршруту. Через дорогу, мимо продуктового магазина, где мы с тобой всегда покупали твой любимый кефир, по аллее старого парка, к кладбищенским воротам.

Ворота скрипели, как будто жаловались. Но для меня это был не скрип. Это был вздох облегчения. Я дома.

Твоя могила. Свежий холм еще не успел осесть. Венки, принесенные людьми, их искусственные цветы выглядели вызывающе, фальшиво на фоне мертвой природы. Я сгребла их все и отнесла к мусорным бакам. Тебе не нужна эта ложь. Тебе нужны мои руки.

Я приходила и садилась на землю. Скамейки еще не было. Я просто сидела, обхватив колени, и смотрела на деревянный крест. На табличку с твоим именем. И молчала. Я не знала, что говорить. Все слова казались мелкими, ничтожными по сравнению с этой огромной, чудовищной тишиной, которая нас разделяла.

Но молчать было невыносимо. Молчание означало согласие. С тем, что тебя нет. А я не была согласна.

И я начала говорить.

Сначала шепотом. Оглядываясь, как воровка. Мне было стыдно. Перед кем? Перед мертвыми? Перед живыми, которых здесь не было?

– Здравствуй, Алёша. Я пришла. Погода сегодня… дрянь. Ветер. Ты не замерз? Глупый вопрос, да?

Ответом был только шум ветра. Но я вслушивалась в него так отчаянно, что начинала различать интонации. Вот он завыл тоскливо – это ты жалуешься. Вот затих на мгновение – это ты прислушиваешься ко мне.

На третий день ко мне подошла Люба, соседка с пятого этажа. Женщина-гора, с громким голосом и добрым, но бесцеремонным сердцем.

– Петровна! Голубушка, ты моя! Я тебе щей сворила, горяченьких! Ты же, небось, не ешь ничего! Пойдем ко мне, я тебе налью, поешь, согреешься…

Она стояла надо мной, огромная, живая, пахнущая луком и жизнью. А я сидела на земле, маленькая, высохшая, пахнущая тленом.

Я подняла на нее глаза.

– Спасибо, Люба. Не нужно.

– Да как же не нужно! Ты посмотри на себя, на тебе лица нет! Надо жить, Валентиновна! Ради памяти его светлой надо жить!

Ради памяти… Что они знают о памяти? Для них память – это фотография в рамке. Раз в год достать, смахнуть пыль, всплакнуть. А для меня память – это открытая, кровоточащая рана. Это фантомная боль в ампутированной части души.

– Уйди, Люба, – сказала я тихо, но отчетливо.

Она осеклась. Обиженно поджала губы, развернулась и пошла прочь, покачивая своими массивными бедрами. «Совсем сбрендила от горя», – наверняка подумала она.

Может быть. Может быть, и сбрендила. Но когда она ушла, и я снова осталась с тобой наедине, мне стало легче. Она была чужой. Лишней. В нашем с тобой мире не было места для других.

Я снова коснулась земли. Она была холодной, но мне казалось, что под толщей глины и песка бьется что-то. Или это была кровь, стучащая в моих висках?

– Не слушай их, сынок. Они ничего не понимают. Они живут свою жизнь, а у нас с тобой своя. Правда ведь?

Птица, севшая на соседний крест, пронзительно чирикнула.

Я вздрогнула и улыбнулась. Впервые за много дней.

– Вот. Ты мне ответил. Я знала. Я знала, что ты меня слышишь.

В тот день я ушла с кладбища почти спокойной. Я нашла способ быть с тобой. Я нашла язык, на котором мы могли говорить. Язык ветра, птичьих криков, шелеста листьев. Язык земли.

Я еще не знала, что этот язык заведет меня туда, откуда нет возврата. Я думала, что спасаюсь от безумия. А на самом деле – делала первый шаг в его объятия.

Глава 4

Прошла неделя. Или две. Время слиплось в один серый, холодный ком. Земля на могиле начала оседать, и этот вид был для меня невыносим. Словно тебя там, внизу, становилось все меньше, словно тебя втягивала, всасывала в себя ненасытная земная утроба. Я приносила землю в пакете из палисадника под окнами и подсыпала на холмик, чтобы он не уменьшался. Мой Сизифов труд. Моя бессмысленная и единственно важная работа.

Однажды утром я пришла и увидела ее. Скамейку.

Простую, грубо сколоченную из неоструганных досок, пахнущую свежей древесиной. Она стояла рядом с могилой. Чужеродная. Правильная. Удобная. Поставленная для меня.

Меня пронзил гнев. Кто?! Кто посмел?! Кто посмел притащить сюда этот обломок своего уютного, живого мира?! Это была не доброта. Это было оскорбление. Они предлагали мне сидеть. Сидеть с комфортом. Словно я прихожу сюда, как в парк, на прогулку. Словно мое горе можно обставить мебелью. Я хотела расколотить ее, сжечь, превратить в щепки.

Я стояла и смотрела на нее, дыша через раз. А потом услышала его. Не голос. А мысль. Его мысль в моей голове.

«Мам, не надо. Это же Анькин муж, дядя Коля, старался. У него руки хорошие. Сядь. Тебе нельзя на сырой земле. Заболеешь».

Заболеешь. Ты всегда так говорил. Всегда обо мне беспокоился больше, чем о себе.

И я села. С опаской, как на чужое. Дерево было холодным, но сухим. Ноги больше не утопали в глине. И с этого ракурса, сидя, я видела крест по-другому. Он стал выше, значительнее. Словно я сидела не на скамейке, а в партере, а передо мной разворачивалась единственная драма моей жизни.

Так я приняла ее. Этот первый компромисс с миром живых. Эту подачку. Я сидела на ней целыми днями. Она стала моим наблюдательным постом. Моим троном из сосновых досок.

Именно на ней меня впервые и застал Михалыч. Смотритель.

Он появился из-за деревьев под вечер, когда тени стали длинными и серыми. Старик, сухой и кряжистый, как старый дуб. В выцветшей камуфляжной куртке, с лицом, похожим на печеное яблоко. Он подошел неторопливо, хозяйской походкой. Остановился в паре метров.

– Женщина, до закрытия полчаса. Порядок.

Он не смотрел на меня. Он смотрел на крест. Слово «порядок» он произнес так, будто это было самое главное слово на земле.

Я не ответила. Я даже не повернула головы. Кто он такой, чтобы устанавливать здесь свой порядок? Здесь наш с сыном порядок.

– Слышишь? – уже жестче сказал он. – Ворота запираю в семь. Потом до утра не выйдешь.

Я медленно повернула голову. И посмотрела на него. В упор. Я хотела, чтобы он увидел. Не меня. А то, что за мной. Ту бездну, на краю которой я сижу.

– А я и не собираюсь выходить.

Он нахмурился. Вгляделся в мое лицо. Что-то в нем дрогнуло. Может, испуг. Может, жалость.

– Так не положено, – уже тише, почти примирительно сказал он. – Мертвым покой нужен. А живым – жизнь. Не гневи Бога.

Не гневи Бога. Какого Бога? Того, что позволил моему мальчику лежать здесь? Того, что спокойно смотрел, как его разрывает на части? Мой единственный бог лежит под этим холмиком земли. И я его не гневлю. Я его оберегаю.

– У меня нет Бога, – сказала я ровно. – И жизни у меня нет. Идите, гражданин. Закрывайте свои ворота.

Он постоял еще с минуту. Покачал головой. Сплюнул на землю и, не оглядываясь, побрел прочь, шурша сапогами по палым листьям.

Я победила. Я отвоевала у него еще один час. Я смотрела ему вслед и чувствовала странное, злое торжество. Это моя земля. Моя территория. И я буду защищать ее от всех. От сестер, от соседей, от этих вот стражей порядка в выцветшем камуфляже. От всего мира.

Глава 5

Слова начали приходить. Не мои. Его.

Раньше это был шепот ветра, крик птицы – намеки, которые я расшифровывала своим испепеленным сердцем. Теперь все изменилось. Голос звучал прямо в голове. Тихий, знакомый, с той самой легкой хрипотцой, которая появилась у него в последние месяцы.

Я сидела на своей скамейке, кутаясь в платок. С соседнего участка доносился запах дыма – кто-то сжигал сухие листья. Запах острый, горьковатый, запах осени, запах конца. Я закрыла глаза.

И увидела. Дача. Пять лет назад. Ты, Алёша, с граблями, смешной, городской, неумелый. Сгребаешь листья в огромную кучу. Я чиркаю спичкой, и вот уже огонь жадно пожирает золото и багрянец. Дым ест глаза. Ты кашляешь, картинно хватаясь за горло. «Мам, я сейчас задохнусь от этого химического оружия!» А потом смеешься. Твой смех – самый лучший звук во вселенной.

Я открыла глаза. Никакой дачи. Только серое небо и голые ветки.

– Помнишь, сынок? Как дымом пахло? Ты еще говорил – лучший запах на свете. А сейчас… Чем там у тебя пахнет? Только сыростью и глиной?

Молчание. Длинное, тяжелое. А потом в нем, как будто проступил шепот.

«Мам, не надо. Не думай об этом».

Я вздрогнула. Это было так отчетливо. Так реально. Я обернулась. Никого.

– Алёша?

«Я здесь, мам. Я всегда здесь. Просто не думай о плохом».

И я заплакала. Не от горя. От счастья. От безумного, чудовищного счастья. Он здесь. Он говорит со мной. Я не сошла с ума. Или сошла, но это неважно, потому что в моем сумасшествии он был жив.

Наши разговоры стали длиннее. Я рассказывала. Он отвечал. Иногда мы спорили.

Мимо прошла молодая парочка. Держались за руки, о чем-то шептались, смеялись. Я проводила их ненавидящим взглядом. И тут же вспомнила.

Ленка. Твоя Ленка. Как ты ее привел знакомиться. Тоненькая, как тростинка, с огромными испуганными глазами. Смотрела на меня, как на удава. А ты сиял. Просто светился изнутри. И я тогда… я ревновала. Страшно, по-бабски, стыдно. Ревновала тебя к этой девчонке, к ее молодости, к ее будущему, которое она у меня отнимала.

– Я же говорила, она не для тебя! – зашептала я кресту. – Ветреная! Пустышка! Где она сейчас? Хоть раз пришла на могилу? Принесла цветочек? Нет! Забыла! Уже с другим, небось, за ручку ходит! Я была права!

«Неправда, мам. Ты не права», – голос в голове был тихий и грустный. «Она не ветреная. Она просто… испугалась. Ей больно. Она не может сюда прийти. Не злись на нее».

– Я не злюсь! – почти выкрикнула я. – Мне все равно! Мне на всех все равно! Кроме тебя!

Я спорила с ним. Я доказывала ему свою правоту. Я обижалась на него за то, что он ее защищает. И в этом споре, в этом безумном диалоге, он был настолько живым, что я могла протянуть руку и коснуться его. Он имел свое мнение. Он мог со мной не соглашаться. Моя скорбь породила не просто тень. Она воскресила его. Для меня одной.

Я перестала замечать мир. Я жила от разговора до разговора. Я задавала вопросы и сама же на них отвечала, но была свято уверена, что это он.

– Алёш, как думаешь, может, ограду поставить? Железную, красивую?

«Зачем, мам? От кого отгораживаться? Я и так за оградой. Лучше цветов посади весной. Тюльпанов. Красных. Ты же любишь».

– Люблю, мой хороший. Конечно, посажу. Обязательно посажу.

Я жила в нашем мире, в нашем диалоге. И этот мир был куда реальнее, чем тот, другой. В том мире были боль, пустота и цинковый ящик. А в моем – были тюльпаны, запах дыма и тихий, родной голос в голове. Выбор был очевиден.

Глава 6

Аня пришла под вечер. Когда уже начало темнеть, и Михалыч, сделав свой ритуальный обход, только махнул на меня рукой и побрел к своей сторожке. Она появилась бесшумно. Я не слышала ее шагов. Я почувствовала ее. Почувствовала, как в наш с Алёшей мир вторгается чужая, живая, теплая энергия.

Она стояла у меня за спиной. В руках – термос и какой-то сверток.

– Валя.

Я не обернулась. Я разговаривала с Алёшей. Я рассказывала ему, как мы в детстве запускали воздушного змея, и он улетел. И как ты плакал.

– Валя, посмотри на меня!

Ее голос дрожал. В нем были слезы, любовь и отчаяние. Все то, что я больше не могла выносить.

– Уходи, Аня, – сказала я, не поворачиваясь.

– Я не уйду. Я принесла тебе горячего чая и бутерброды. Ты окоченела вся. Посмотри, на кого ты похожа. Пойдем домой, Валя. Прошу тебя.

Домой. Она называет домом ту холодную коробку. Она не понимает. Мой дом здесь.

– Мой дом здесь, – повторила я свои мысли вслух.

– Здесь могила! – ее голос сорвался на крик. – Могила, Валя! А ты живая! Ты должна жить!

Я медленно обернулась. И посмотрела на нее. На ее заплаканное, родное лицо. На ее руку, судорожно сжимающую термос.

– Жить? Это ты называешь жизнью? Ходить на работу? Смотреть телевизор? Варить борщ? Я так не могу, Аня. И не хочу.

– Но это неправильно! Это грех! Ты себя убиваешь! Что бы Алёша сказал, если бы он тебя сейчас видел?!

Последняя фраза была роковой. Для нее это был риторический прием. Для меня – прямой вопрос.

Я отвернулась от нее и посмотрела на крест.

– Сынок, – спросила я громко и отчетливо. – Что бы ты сказал?

Тишина. Даже ветер замер. Аня застыла с открытым ртом.

А потом я услышала. Ясный, спокойный ответ.

«Я бы сказал, что люблю тебя, мама. И что тебе нужно выпить горячего чая».

Я улыбнулась.

– Он говорит, что ему все равно. Главное, чтобы я была рядом. И чтобы я выпила чаю. Давай свой термос.

Аня смотрела на меня широко раскрытыми, полными ужаса глазами. Она отшатнулась, как будто я ее ударила.

– Валя… ты… ты с кем говоришь?

– С сыном. С кем же еще? Он всегда здесь. Просто ты его не слышишь. Ты его похоронила и пошла варить свой борщ, жить свою жизнь. Ты его предала. А я – нет. Я мать. Я не предательница.

Это было жестоко. Я знала это. Я видела, как ее лицо исказилось от боли. Как слезы хлынули из глаз. Она что-то прошептала, то ли «прости», то ли «Господи». Уронила термос и сверток на снег. Развернулась и почти побежала прочь, спотыкаясь в темноте.

Я смотрела ей вслед. Мне не было ее жаль. Я чувствовала только пустоту и холодное удовлетворение. Я победила. Я защитила нас. Я выстроила стену между нашим миром и их. И теперь никто. Никто и никогда не сможет через нее перелезть.

Я подняла термос. Отвинтила крышку. Налила в нее горячий, сладкий чай.

– Вот, сынок. За тебя. И за то, что мы вместе. Навсегда.

И сделала первый глоток. Чай обжигал губы, но внутри ничего не согревал.

Глава 7

Я вернулась в тот вечер, после Ани. Вернулась, потому что тело, это глупое, упрямое тело, требовало своего. Оно замерзло. Оно хотело в тепло. Я шла по темным, пустым улицам, и каждый шаг был уступкой, предательством. Я оставила его там, одного, после того как прогнала единственного родного человека.

«Все правильно, мам. Она бы только мешала. Нам с тобой».

Голос в голове звучал успокаивающе. Он одобрял. И это было главным.

Я открыла. Тишина. Не та, кладбищенская, наполненная нашим шепотом, а другая. Мертвая. Оглушающая. Тишина вещей.

Квартира пахла пылью и забвением. Я прошла на кухню. На столе стояла банка с борщом, видимо принесла Аня. Сверху уже образовался мутный, жирный кружок. Меня замутило. Еда. Процесс поглощения, переваривания. Поддержания жизни в этом ненужном теле. Какая мерзость.

В гостиной на экране разбитого телевизора застыла уродливая паутина трещин. Я смотрела на нее, и мне казалось, что это карта моего мозга. Разбитого. С вытекшим смыслом.

Я вошла в его комнату. И задохнулась.

Здесь всё было на месте. Каждая вещь лежала так, как он ее оставил. Учебник по сопромату, открытый на главе «Изгиб балки». Стопка дисков с компьютерными играми. На стуле висела его любимая толстовка с дурацким капюшоном.

Раньше я приходила сюда, чтобы дышать им. Я зарывалась лицом в эту толстовку, вдыхала остатки его запаха и плакала. Это приносило боль, но боль живую. А сейчас… сейчас всё было иначе.

Я подошла и коснулась пальцами монитора компьютера. Холодная пыль. Я провела рукой по корешку книги. Холодный картон. Я взяла в руки толстовку. Холодный, безжизненный трикотаж. Запах выветрился. Остался только запах тлена. Запах небытия.

Эти вещи его пережили. Они были здесь, материальные, осязаемые, а его не было. Они были немыми свидетелями его отсутствия. Они кричали об этом. Этот стол кричал о том, что за ним больше никто не сидит. Эта кровать вопила о том, что на ней больше никто не спит. Этот книжный шкаф был надгробием для непрочитанных книг.

Здесь всё было мертво. Всё – обман. Муляж. Декорация.

На кладбище, на голой земле, под открытым небом, он был живее, чем здесь, в окружении своих собственных вещей. Там он говорил со мной. Там он был. А здесь была только память о нем. А память – это пытка.

«Уходи отсюда, мам. Это всё неважно. Это прошлое. А я – здесь и сейчас. Иди ко мне».

Я стояла посреди его комнаты, как в склепе. И поняла с абсолютной, леденящей ясностью. Этот дом – ложь. Настоящий дом – там.

Я вышла из комнаты и плотно закрыла за собой дверь. Больше я туда не войду. Никогда.

Я прошла в ванную, включила горячую воду, чтобы согреть окоченевшие руки. Посмотрела на себя в зеркало. И отшатнулась. На меня смотрела чужая старуха. С провалившимися глазами, в которых не было ничего, кроме черной, выжженной пустоты. С кожей, обтянувшей череп. С седыми, спутанными волосами. Я не узнавала ее. И не хотела узнавать.

Я быстро оделась теплее, нашла в шкафу старый шерстяной плед, сунула его в сумку. Взяла термос, налила в него кипятку. Всё. Больше мне в этом доме ничего не нужно.

Я уходила, не выключив свет в коридоре. Пусть горит. Пусть светит для пустых комнат и мертвых вещей. Я возвращалась домой. К сыну.

Глава 8

Дни стали короткими и злыми. Зима уже не намекала, а заявляла о своих правах. Тонкий снежок, припорошивший землю, смыло ледяным дождем, и теперь все покрылось тонкой, предательской коркой льда. Крест, земля, моя скамейка. Все стало стеклянным, хрупким.

Я сидела, завернувшись в плед. Холод пробирался сквозь него, сквозь старое пальто, добирался до самых костей. Но это был правильный холод. Наш общий.

И тут я ее увидела.

Фигурка у ворот. Нерешительная, тонкая. Она долго стояла, как будто не решаясь войти. Потом медленно пошла по центральной аллее, вглядываясь в ряды могил. Я сразу ее узнала. Лена.

Сердце сжалось в колючий, злой комок. Что она здесь забыла? Спустя столько времени. Пришла. Отметиться.

Она нашла нас. Подошла, опустив голову. В руке она держала одну, длинную, темно-красную розу. Цветок был живой, бархатный, и от этого казался на этом ледяном кладбище чем-то непристойным.

– Валентина Петровна… здравствуйте.

Ее голос был тихим, виноватым. Она не смотрела на меня. Смотрела на могилу. На крест.

Я молчала. Я была гранитной глыбой. Ледяной статуей. Я не хотела с ней говорить.

– Я… я хотела раньше, – пролепетала она, и ее подбородок задрожал. – Честно. Я просто не могла. Я как представлю… Я не могу…

Не может она. А я могу?! Я здесь живу, девочка! Я здесь умираю каждый день и каждый час! А она не может!

– Поздно, Леночка, – проскрипела я. Голос был чужой. – Уже поздно. Цветы мертвым не нужны. Им живые нужны были. Рядом.

Она вздрогнула. Подняла на меня свои огромные, полные слез глаза. В них была боль. Настоящая. Но я не хотела ее видеть. Я не хотела делить свою боль ни с кем. Мое горе было абсолютным. Уникальным. Оно принадлежало только мне. И ему.

– Простите, – прошептала она.

Она неловко положила розу на ледяной холмик. Цветок лег набок, алый, вызывающий шрам на сером фоне. Она постояла еще секунду, развернулась и почти побежала прочь, поскальзываясь на льду.

Я смотрела ей вслед, пока она не скрылась за воротами.

– Видишь, сынок? Я же говорила. Пришла, совесть свою успокоила и сбежала. Пустышка.

«Мам, не надо. Ей правда больно. Почти как тебе».

Голос в голове был полон печали. Он снова ее защищал. И это меня разозлило.

– Неправда! – закричала я вслух. – Никому не может быть больно, как мне! Никому! Она поплачет и забудет! Найдет другого! А ты у меня один! Один! И я одна!

Я схватила ее розу и со злостью отшвырнула в сторону. Она отлетела и упала в грязный снег у соседней ограды. Не место здесь живым цветам. Не место здесь чужой, преходящей печали.

Здесь наше место. Только наше.

В тот день я поняла окончательно. Никто. Ни сестра, ни друзья, ни эта девчонка. Никто не понимает. Никто не имеет права. Они все предали его. Одни – тем, что продолжают жить как раньше. Другие – тем, что недостаточно горюют.

Я – единственная, кто остался ему верен. Его мать. Его страж. Его память. И его единственный собеседник.

Глава 9

Решение пришло не в голову. Оно родилось в теле. В замерзших ногах, в сведенных от холода пальцах, в ноющей спине. Тело больше не хотело уходить отсюда. Оно поняло, что уходить бессмысленно. Что короткие перебежки в пустую, холодную квартиру – это лишь отсрочка. Пытка.

Вечером снова появился Михалыч. Он уже не кричал про порядок. Он подошел ближе, и в сгущающихся сумерках я увидела его лицо. Усталое. Человеческое.

– Мороз ночью будет, сильный, – сказал он тихо. – Иди домой. Дело к зиме. Насмерть замерзнешь.

Я посмотрела на него спокойно. Без ненависти. С какой-то запредельной усталостью.

– Мой дом здесь, Михалыч. С сыном.

Он впервые услышал от меня свое имя, и это, кажется, его обескуражило.

– Алёша твой… он бы не хотел, чтоб ты так, – упрямо проговорил он, явно цепляясь за последнюю соломинку здравого смысла.

– А вы откуда знаете, чего он хотел? – спросила я. – Я знаю. А вы – нет. Идите, Михалыч. Вам тоже домой пора. К жене. К теплой печке.

Он понял, что проиграл. Окончательно. Он постоял, тяжело вздохнул, так что облачко пара вырвалось изо рта.

– Смотри сама, Петровна. Ум у тебя, видать, за разум зашел. Но душа-то твоя… она живая.

Он ушел, оставив меня с этими словами. «Душа живая». Нет, Михалыч, ты не прав. Душа моя умерла вместе с ним. А то, что осталось – это привычка. Функция. Оболочка, которая должна быть рядом с его телом.

И вот пришла она. Ночь.

Настоящая. Не та, которую я встречала здесь, уходя в сумерках. А полная, черная, бездонная. Кладбище преобразилось. Днем это было место скорби. Ночью оно стало местом страха. Ветер в проводах над головой завыл по-новому, жалобно и тонко. Каждый шорох, каждый треск ветки заставлял вздрагивать. Животный, первобытный ужас перед темнотой и мертвецами начал подниматься из глубины.

Я сжалась в комок на своей скамейке. Закуталась в плед. Зубы выбивали дробь.

«Мам, не бойся. Я же рядом. Ну что ты».

– Мне страшно, Алёша. Мне очень страшно.

«А помнишь море? Расскажи мне про море. Как мы в первый раз поехали. Помнишь, какая вода была соленая? И медузы».

И я начала рассказывать. Вслух. Шепотом. В эту звенящую, холодную темноту. Я рассказывала про наше первое путешествие в Крым. Про то, как ты, пятилетний, впервые увидел море и закричал от восторга. Про то, как мы строили песчаные замки, а волны их смывали, и ты сердился. Про то, как я учила тебя плавать, держа за живот, а ты барахтался и отфыркивался.

Мой голос креп. Я рассказывала и рассказывала. Я вытаскивала из памяти картинку за картинкой. Его смех. Тепло солнца на коже. Запах водорослей. Я этими воспоминаниями, как щитом, отгораживалась от ночного ужаса. Я создавала из слов кокон, кокон света и тепла посреди этой ледяной тьмы.

Я не заметила, как прошло время. Я говорила, говорила, говорила… А когда силы иссякли, и я замолчала, ночь была уже не такой страшной. Она была просто темной. И холодной.

Я не спала. Я сидела, прислонившись спиной к холодному кресту, и смотрела на звезды. Такие же, какие были над нами тогда, на южном берегу.

А когда на востоке небо начало медленно седеть, окрашиваясь в жемчужный, а потом в розоватый цвет, я почувствовала не облегчение. Я почувствовала торжество.

Я смогла. Я не бросила его. Я провела с ним свою первую страшную ночь до конца.

Я была совершенно разбита. Тело превратилось в один сплошной синяк от холода. Но внутри было спокойно. И твердо.

Я больше не уйду отсюда на ночь. Никогда. Этой ночью я поняла окончательно. Моя жизнь в квартире кончилась. Началась моя жизнь здесь.

Глава 10

Утро после первой ночи было страшным. Небо – низкое, свинцовое, тяжелое как крышка гроба. Тело ломило от холода так, что каждый сустав кричал. Я сидела на ледяной скамейке, и пар от моего дыхания казался единственным признаком того, что я еще жива.

Но внутри была стальная, холодная решимость. Я выдержала. Я не сбежала. Я была с ним. И теперь я знала, что делать.

Этой ночью я замерзла до костей, кутаясь в плед. А он? Он лежит там, в одной гимнастерке. В тонкой, хлопковой ткани. Вокруг промерзшая земля. Я чувствовала его холод своим телом. Каждая моя дрожь была его дрожью. Каждая ледяная игла, впивавшаяся в мою спину, впивалась и в него.

Так больше продолжаться не могло.

Я вернулась в квартиру. На этот раз это был не постыдный побег в тепло. Это была вылазка. Целевая экспедиция. Я – солдат, идущий в тыл врага за необходимым снаряжением.