Полная версия:

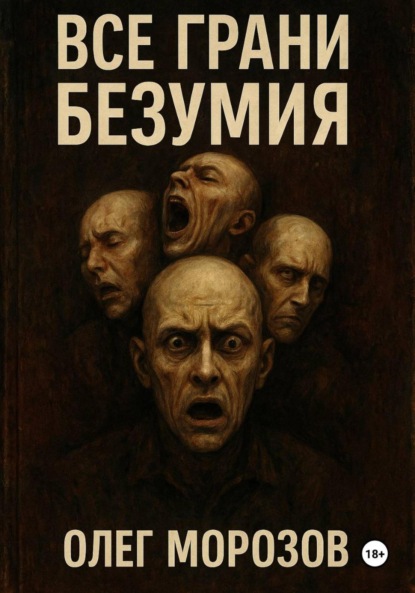

Все грани безумия

Каждое слово било, как молотком. "Корень зла". "Грязь". "Запах". "Мучитель". Артем чувствовал, как под ногами уходит почва. Его оправдания тонули в потоке ее обвинений. Он пытался сказать, что клопов нет, что убирается, что с Сережей… но она перебивала его на полуслове, ее голос нарастал, заполняя все пространство подъезда, напичканное мусорными ведрами и старыми коврами. И в этом голосе, в этих фразах – "совесть есть?", "мучаешь", "грязь" – звучало что-то жутко знакомое. Не просто соседское ворчание. Это был голос. Голос его старой учительницы, Марьи Васильевны, которая при всем классе стыдила его за грязный воротничок и разбитые коленки, за "неблагополучность". Дословно: "Совесть есть? Весь класс из-за тебя в грязи!" Как будто Баба Тоня вытащила эти фразы прямо из его памяти.

– Да ты… ты просто позор дома! – выкрикнула она финальный аккорд. – Все про тебя знают! Все видят! Никто с тобой общаться не хочет, и правильно! Заразный ты! Ненормальный!

Она плюхнулась обратно на табуретку, схватила свое алое вязание, демонстративно отвернулась. Разговор был окончен. Приговор вынесен. Артем стоял, прижав мусорный пакет к груди, как щит. Он чувствовал себя грязным. Виноватым. Позорным. Без причины и без возможности оправдаться. Весь мир – Баба Тоня, Лида, невидимые соседи – смотрел на него с осуждением. И он знал: они правы.

Он машинально спустился вниз, выбросил пакет, вернулся. Лестница казалась длиннее, ступени – выше. Он прокрался мимо Бабы Тони, которая не удостоила его даже взглядом, только громко цокнула крючком. В квартире его встретила Лида, стоявшая в дверях кухни. Ее лицо было искажено брезгливой гримасой.

– Опять позоришься? – бросила она сквозь зубы. – На весь подъезд орала эта карга? И из-за тебя! Вечно ты влипаешь в какие-то истории! Иди уже, не мозоль глаза!

Она захлопнула дверь кухни. Артем остался один в коридоре. Воздух был густым, спертым. Он прошел в свою комнату, закрыл дверь. Руки тряслись. Он сел на кровать, уткнув лицо в ладони. Стыд жег щеки, комок стоял в горле. "Позор дома. Заразный. Ненормальный. Все видят."

Вдруг – ТУК-ТУК-ТУК.

Глухой, металлический стук. Снизу. В батарею.

Артем вздрогнул. Баба Тоня? Она стучит? Но… она же в подъезде? Или уже дома?

ТУК-ТУК-ТУК. Снова. Настойчивее.

Артем замер, не дыша. И тут он услышал. Не просто стук. Голоса. Приглушенные, доносящиеся как будто сквозь стену или из самой батареи. Голос Бабы Тони, скрипучий и злобный:

– …видел? Опять вылез, мусор свой понес! Весь трясется, как осиновый лист! Ненормальный, я тебе говорю! И запах от него… как из помойки! И сына мучает, бедного ребенка! Слышал, как он вчера плакал? Наверняка бил его, изверг! Надо бы в полицию сходить, дать показания… Все про него расскажу! Про пьянки ночные, про грязь, про то, как он на ребенка кричит… Пусть его упекут куда следует! В психушку! Там ему и место! Совсем рехнулся человек…

И другой голос, мужской, хриплый и согласный, который Артем не мог опознать, но который звучал пугающе реально:

– Да уж, Тоня, ты права. Совсем распоясался. Опасный тип. Надо что-то делать. Весь дом страдает. И ребенок… бедный мальчик… с таким отцом…

Артем вжался в стену. Его сердце бешено колотилось, стуча в такт ударам по батарее. Они знали. Они все знали! И про шум, и про Сережу! Они сплетничали о нем! Прямо сейчас! Снизу! Из квартиры бабы Тони! И собирались в полицию! Его лицо горело огнем стыда и панического страха. Он закрыл уши руками, но голоса, казалось, звучали у него внутри черепа, смешиваясь с голосом Лиды ("Позоришься!") и Бабы Тони ("Позор дома!").

Внезапно, сквозь нарастающий гул в ушах, прорвался другой голос. Тонкий, шепчущий, леденящий. Голос его Матери, из самого глубокого, темного угла памяти. Шепот, от которого кровь стыла в жилах:

– Видишь? Все видят. Все знают. Какой ты есть на самом деле. Грязный. Слабый. Уродливый изнутри. Ничтожество. Весь мир смотрит на тебя и видит твою гниль. И смеется. И презирает. Потому что ты – ничто. Ты – позор. И сбежать от этого нельзя. Никогда. Они всегда будут видеть. Всегда будут знать.

Шепот слился со стуком в батарею и голосами "соседей". Они были одним целым. Вечным Судом. Судом, который заседал в его голове, в подъезде, в пустом подвале – везде. И приговор был всегда один: Виновен. Виновен в том, что существует. Виновен в том, что он – это он. Артем съежился на кровати, пытаясь стать меньше, незаметнее, раствориться. Но взгляды – реальные Бабы Тони, осуждающие Лиды, невидимых соседей и, самое страшное, его собственной матери – пронзали его насквозь, оставляя лишь ощущение грязного, беспомощного, вечно осужденного ничтожества. Изоляция была полной. Он был один на один с трибуналом собственного стыда.

Глава 7

Смс пришло утром. Одно короткое, безликое сообщение, отправитель: «Мама». Артем выронил телефон, словно оно обожгло ему пальцы. Сообщение плавало перед глазами, буквы сливались и расплывались:

«Приеду завтра. К 15:00. Будь дома. Анна Ивановна.»

Ни «здравствуй», ни «как дела». Только приказ. Точное время. И подпись – холодная, официальная, как в судебной повестке. «Анна Ивановна». Его собственная мать. Весь воздух из легких вышел разом. Завтра. У него есть только сегодня. Один день, чтобы… чтобы что? Сделать невозможное? Сделать квартиру, свою жизнь, себя – приемлемыми для ее ледяного взгляда?

Паника, острая и липкая, сжала горло. Он вскочил с кровати, сердце колотилось как испуганный зверек. «Она приедет. Она все увидит. Она все узнает.» Шепот матери, вчерашний, ледяной, теперь звучал в такт его собственному бешеному пульсу. Мир вокруг закачался, края предметов стали неровными, нечеткими. Шторы у окна вдруг показались слишком яркими, солнечный луч на полу – слишком навязчивым, обнажающим каждую пылинку.

– Лида! – его голос сорвался на визгливую ноту. – Мать! Завтра! Приезжает!

Из кухни донеслось раздраженное клокотание чайника и ее голос, режущий стеклом:

– Ну и что? Не впервой. Трясёшься как заяц? Все равно заметит. Все. Твою грязь. Твой бардак. Твою… – она запнулась, но пауза была красноречивее слов. – Неполноценность.

Артем схватился за голову. «Все равно заметит.» Слова Лиды сливались с материнским шепотом в один устрашающий хор. Он бросился в ванную, схватил ведро, тряпку, бутылку с едкой химией. Запах хлорки тут же ударил в нос, вызвав спазм в горле и смутное воспоминание – больница? Детский сад? Чистота, пахнущая болезнью и страхом.

Он начал скрести пол в коридоре, яростно, до белых разводов на линолеуме. Каждое движение отдавалось эхом в тишине квартиры, но эта тишина была обманчива. Она была наполнена гулом.

Тук-тук-тук-тук… Снизу, в батарею. Баба Тоня. Безостановочный, навязчивый стук, как метроном его безумия. «Позор. Ненормальный. Все видят.»

БАМ! Сверху. Дядя Миша. Не просто шаги или грохот посуды сегодня. Что-то тяжелое упало на пол. Потом грохот повторился. И еще. Как будто мебель волокли, били кувалдой по стенам. Грохот сотрясал потолок, вторил хаосу в его голове.

– Сережа! – крикнул Артем, пытаясь перекрыть шум. – Сереж, помоги! Надо убраться!

Мальчик стоял в дверях своей комнаты, бледный, с огромными испуганными глазами. Он смотрел не на отца, а на его яростные движения тряпкой, на летящие брызги химии, на искаженное паникой лицо Артема. В его руке что-то блеснуло.

– Не надо! – вдруг тонко вскрикнул Сережа и бросился обратно в комнату. Артем услышал шуршание, звук открывающейся и захлопывающейся коробки. «Прячет. Что-то прячет от меня. Как я прятал от нее…»

Воспоминания ударили внезапно и ярко: Маленький Артем, лет шести, вжался в угол своей тогдашней комнаты. Мать стоит посредине, в безупречно отглаженном платье, руки в белых перчатках. Она проводит пальцем по верхней полке шкафа, смотрит на пыль на кончике. Ее лицо – маска холодного отвращения.

– Свинья! Растешь свиньей! Грязь любишь? В грязи копошиться? Урод.

Она подходит к нему, наклоняется. Ее духи – резкие, дорогие – смешиваются с запахом хлорки.

– Руки. Покажи руки. Грязные? Конечно, грязные. Изнутри грязный. И снаружи. Все видят. Все знают, что ты поросенок.

Артем пошатнулся, оперся о стену. Запах хлорки стал невыносимым. Голоса накладывались друг на друга: Лида ворчала на кухне («Вечно все не так! Криво! Грязно!»), стук Бабы Тони превращался в навязчивый ритм, грохот Дяди Миши сверху напоминал обвал. А поверх всего – ледяной голос матери из прошлого: «Грязный. Урод. Поросенок.»

Он втолкнул тряпку в ведро, брызги полетели на его брюки. Нужно вымыть окна. Он схватил баллон с пеной, тряпку для стекол. Подбежал к окну в зале. Солнце било в глаза. На подоконнике, за горшком с чахлым фикусом, что-то валялось. Маленькое, пыльное, но узнаваемое. Артем замер.

Это была его старая, детская машинка. Желтый пластмассовый грузовичок, от которого давно отвалились колеса. Он точно помнил, что потерял ее во дворе лет в семь. Мать тогда отчитала его за потерю игрушки, назвав «растяпой и неряхой». Как она могла оказаться здесь? На их подоконнике? Он наклонился, взял ее дрожащими пальцами. Пластик был холодным.

– Сережа! – снова крикнул он, голос сорвался. – Это твоя машинка? Ты ее нашел?

Из комнаты Сережи не последовало ответа. Только тихое шуршание, как будто он забился еще глубже в угол, пряча что-то ценное и запретное. «Он ее прятал? Или… или она просто появилась? Мысль была безумной, но не более безумной, чем все, что происходило.

– Что ты там копаешься?! – Лида появилась в дверях зала. Ее взгляд скользнул по вымытому, но все еще влажному полу, по тряпке в его руке, по машинке, которую он сжимал. Ее губы искривились в знакомом выражении презрения. – Опять не там моешь? Углы проверил? Там же пыль! И подоконник – грязь! И занавески – пыльные! Ты вообще умеешь убираться? Или как всегда – лишь бы как-нибудь, лишь бы галочку поставить? Ничего у тебя не получается как следует!

Каждое слово было ударом хлыста. И снова – дословное эхо. «Ничего не умеешь делать как следует! Поверхностно! Углы не вытер!» – кричала мать, когда он, уже подростком, пытался убраться перед ее визитом. Лида говорила ее словами, с ее интонацией. Мир накладывался сам на себя, слоями травмы и осуждения.

Шум сверху достиг апогея. Зазвенело стекло – как будто что-то разбили. Грохот стал таким, что задрожали стены. Стук Бабы Тони слился в одну непрерывную, безумную дробь. Голоса в его голове – матери, Лиды, Бабы Тони, учительницы – заговорили в унисон, сплетаясь в неразделимый гул обвинений и стыда.

Артем уронил машинку. Она звякнула об пол. Он схватился за голову. Солнечный свет в окне вдруг стал мерцать, как неисправная лампа. Стены комнаты заволокло серой дымкой, их очертания поплыли. Пол ушел из-под ног. Он услышал собственный стон, доносящийся как будто издалека.

«Она приедет завтра. Она все увидит. Она все узнает.»

«Грязный. Урод. Ничтожество.»

«Все видят. Все знают.»

Он стоял посреди вымытого, но все равно казавшегося ему отвратительно грязным зала, под аккомпанемент безумной симфонии соседских звуков и внутреннего хора осуждения, и чувствовал, как реальность – хрупкая, ненадежная ткань его существования – трещит по всем швам и распадается на куски. Приготовления к визиту обернулись приготовлениями к краху.

Глава 8

Звонок прозвучал ровно в пятнадцать ноль-ноль. Не на секунду раньше, не на секунду позже. Точность – ее оружие. Артем стоял посреди зала, вымытого до скрипа, но все равно казавшегося ему грязной конустрой. Его руки дрожали. В ушах стоял непрерывный гул – навязчивый стук Бабы Тони снизу, приглушенный, но яростный грохот Дяди Миши сверху, и поверх всего – внутренний хор: шепот Лиды («Опозоришься…»), тонкий испуганный писк, похожий на Сережу («Боюсь…»), и низкий, нечленораздельный рокот, который он не мог идентифицировать.

Он открыл дверь.

Она стояла на площадке. Невысокая, подтянутая, в безупречном сером пальто и шляпке, которая казалась анахронизмом. Ее лицо было гладким, почти без морщин, но холодным, как полированный мрамор. Глаза – ледяные, серо-стальные – мгновенно пронзили его, оценили, осудили. Словно поршень цилиндра, в квартиру вкатилась волна тяжелого, удушливого холода. Запах. Резкий, знакомый до тошноты – ее дорогие духи с ноткой камфоры и чего-то химически-чистого, смешанные с… с пылью старого шкафа? С детским страхом? Артему стало физически плохо.

– Артем, – произнесла она. Голос был ровным, без интонаций, как диктор, зачитывающий приговор. – Впустишь? Или будешь и дальше пялиться как дурак?

Она вошла, не дожидаясь приглашения. Ее тень упала на вымытый пол – резкая, черная, неестественно статичная, будто вырезанная из картона. Она не двигалась в такт ее шагам.

– Мама… – начал было Артем, голос предательски дрогнул. Он почувствовал, как сжимается внутри, уменьшается, превращаясь в того самого испуганного мальчишку.

Анна Ивановна сняла пальто, повесила его на вешалку с такой же педантичной точностью, с какой солдат вешает винтовку. Ее взгляд медленно, методично скользил по стенам, потолку, полу. Каждую микротрещину, каждую пылинку, каждый след отодвинутой мебели он ощущал на своей коже как пощечину.

– Захолустье, – констатировала она. Слово повисло в воздухе, как яд. – И все так же неряшливо. Занавески криво висят. Угол там – пыль. – Она ткнула тонким пальцем куда-то за диван. – И этот… запах. Затхлость. Как в склепе. Неудивительно.

Она повернулась к нему, сложив руки на груди. Ее взгляд был скальпелем.

– Ну? Что молчишь? Работа есть? Или все так же перебиваешься случайными заработками, как твой… – она сделала микроскопическую паузу, – непутевый отец? Хотя он, по крайней мере, сбежал от этого позора. От тебя.

Артем вздрогнул, словно от удара током. Отец. Самое больное. Самое запретное. Гул в голове усилился. «Не говори!» – тонко завизжал чей-то голос. «Убей ее!» – проревел другой, низкий и хриплый. Артем сглотнул ком в горле. Он был здесь, физически, но его сознание металась между прошлым и настоящим. Перед ним стояла мать сейчас, но он видел ее прежнюю, молодую, еще более жестокую, говорящую те же слова в их старой квартире.

– Я… я работаю, – выдавил он. Голос звучал чужим, детским. – Фриланс… Программирование…

– Фриланс, – она повторила с ледяным презрением. – Значит, безработный. Без гарантий. Без будущего. Как и следовало ожидать. – Ее взгляд скользнул мимо него, в сторону кухни, где Артем знал, что стоит Лида, скрестив руки, с лицом, искаженным ненавистью. Но взгляд матери прошел сквозь нее, будто там был пустой воздух. Он устремился дальше, к приоткрытой двери комнаты Сережи, где мелькнуло бледное испуганное личико и тут же скрылось. – И выбор твой… – она продолжила, и в ее голосе впервые прозвучала ядовитая ирония, – …просто поражают. Эта… женщина, с которой ты сожительствуешь. Вульгарность на грани патологии. И этот… ребенок. Слабый. Трусливый. Прячется. Яблоко от яблони. Ты воспроизвел на свет свою собственную несостоятельность.

Артем замер. Она говорила о Лиде? О Сереже? Но она смотрела сквозь них! Или… или она их игнорировала? Сознательно, с тем же презрением, с каким игнорировала его детские слезы? Голоса в голове взревели в унисон – Лида ругалась матом, Сережа плакал, тот низкий голос рычал угрозы. Они сливались в оглушительный шум, заглушая ее слова, но ее губы продолжали двигаться, высекая ледяные слова:

– Он сбежал, Артем. Твой отец. Потому что понял – от тебя ничего не дождешься. Только стыд. Только разочарование. Ты – ошибка. Его ошибка. Моя ошибка. Грязь, которую не отмоешь.

Каждое слово било в одну и ту же открытую рану. Осколки памяти накатывали волнами: Отец, собирающий чемодан. Его спина, отвернувшаяся навсегда. Мать, стоящая рядом с ним, шепчущая: «Видишь? Он уходит из-за тебя. Ты виноват!

Артем почувствовал, как пол уходит из-под ног. Стены комнаты закачались. Фигура матери расплылась, стала двойной – сегодняшняя и та, из прошлого, сливаясь в одну монументальную фигуру Осуждения. Ее тень на стене по-прежнему не двигалась, огромная и черная, поглощавшая свет. Запах ее духов смешался с запахом его собственного ужаса – кислым, детским.

Он был больше не взрослым мужчиной. Он был маленьким, беспомощным Артемкой, стоящим перед неумолимым божеством, которое знало все его грязные секреты, все его слабости, и находило его недостойным даже существования. Травма, всегда дремавшая под тонким льдом его сознания, вырвалась наружу с чудовищной силой. Система его альтеров, этот хрупкий механизм выживания, трещала под невыносимым давлением, готовая взорваться.

Царица Ада вошла в его логово. И теперь оно должно было сгореть.

Глава 9

Анна Ивановна стояла, выпрямившись, как монумент собственной непогрешимости. Ее ледяные слова все еще висели в воздухе, как ядовитый туман: «Ты – ошибка. Его ошибка. Моя ошибка. Грязь, которую не отмоешь.» Они эхом отдавались в пустоте, куда проваливался Артем, ощущая, как последние нити, связывающие его с реальностью, натягиваются до предела, готовые лопнуть.

Она сделала микрошаг вперед. Ее картонная тень на стене дернулась неестественно резко. Ее губы сложились в тонкую, безжалостную линию презрения.

– И знаешь, Артем, – ее голос упал до шепота, холодного и проникающего в самую глубь костей, – «Лучше бы я тебя не рожала. Уродца.»

Щелк.

Внутри Артема что-то разорвалось. Не метафорически. Физически. Как будто лопнула тугая струна, удерживающая мир в равновесии. Звуки внешнего мира – бормотание Бабы Тони, грохот Дяди Миши, даже ее собственный голос – мгновенно приглушились, словно кто-то натянул на голову ватный мешок. Их сменил нарастающий, оглушительный, всепоглощающий ГУЛ. Гул тысячи голосов, тысячи стонов, тысячи криков, слившихся в один безумный рев, заполняющий череп, вытесняющий мысль, растворяющий «я».

Артем почувствовал, как его тело перестает ему подчиняться. Оно стало чужим, тяжелым, неосязаемым марионеточным каркасом. Он был пассивным зрителем, запертым в темной комнате собственного черепа, глядящим на мир через треснувшее стекло.

А мир… мир взорвался тенями.

Из углов комнаты, из трещин в обоях, из-под мебели – или, может быть, из самого Артема, из его разорванной души – вырвались темные, нечеткие, но яростно одушевленные фигуры. Они материализовались в клубах ледяного пара, который вдруг повалил изо всех щелей, смешиваясь с тяжелым запахом духов Анны Ивановны, создавая адскую смесь.

Дядя Миша: Огромный, смутный силуэт, больше похожий на медведя, чем на человека. Он не шел – он рухнул вперед, сокрушая все на своем пути. Тяжелый журнальный столик взлетел в воздух и разлетелся вдребезги о стену с грохотом, который Артем едва уловил сквозь гул. Низкий, животный рев, полный слепой ярости и невыносимой боли, сотрясал воздух. Кулак, похожий на кувалду, взметнулся.

Лида: Она выпорхнула из-за его спины, как разъяренная гарпия. Ее теневая форма была изломанной, истеричной. Крики, не слова, а поток нечленораздельного, хриплого визга, полного ненависти и оскорблений, обрушился на Анну Ивановну. Длинные, когтистые тени-руки рвали воздух в направлении женщины, словно пытаясь вцепиться в ее безупречную прическу, в ее холодное лицо. «Сучка! Гадина! Задушу!» – выкрикивалось сквозь вой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов