Полная версия:

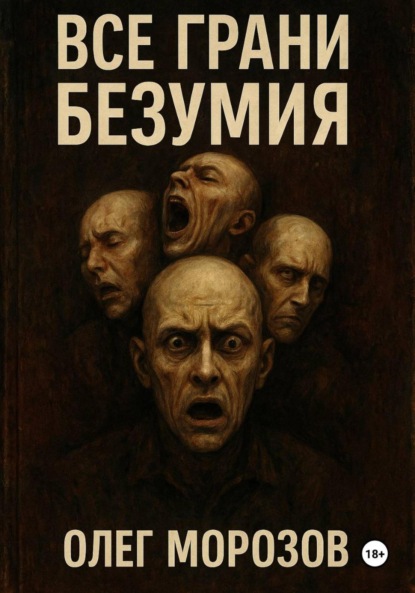

Все грани безумия

Олег Морозов

Все грани безумия

"А мама будет рядом…"

Глава 1

Утро Николая Петровича начиналось, как часы, отмеренные десятилетиями. Ровно в семь тридцать он просыпался без будильника – внутренний механизм, отлаженный годами инженерной точности и пенсионной размеренности. Солнечный луч, упрямо пробивавшийся сквозь щель между тяжелыми портьерами, золотил пылинки в воздухе и падал на пустую половину кровати. Там, где пять лет назад еще лежала Анна. Николай на секунду задержал взгляд на безупречно заправленной подушке, ощутив знакомое, тупое сжатие под ребрами. Тоска. Но утро не ждало.

Он встал, натянул теплый халат (осень уже дышала в окна прохладой) и направился на кухню. Ритуал чаепития был священен. Заварочный чайник – фаянсовый, с трещинкой, подарок Анны на тридцатилетие – стоял на своем месте. Коробка с любимым «Краснодарским» чаем – тоже. А вот очков… Очков не было.

Николай Петрович поморщился. Куда же он их опять положил? Вчера вечером читал газету в гостиной. Он методично обыскал стол: под газетами, за хлебницей, в ящике со столовыми приборами. Ничего. Прошел в гостиную – проверил тумбочку у кресла, полку с книгами. Пусто. Нахмурившись, он вернулся на кухню, открыл холодильник за молоком для каши… и замер.

На верхней полке, аккурат между баночкой с солеными огурцами и маслом, лежали его очки. Прозрачные пластиковые дужки выглядели нелепо на фоне продуктов.

"Что за черт?" – вырвалось у него вслух. Он взял очки. Стекло было холодным, слегка запотевшим. Как они сюда попали? Он абсолютно не помнил этого момента. В голове – зияющая пустота. Николай Петрович тряхнул головой, будто отгоняя назойливую муху. "Старость, склероз, – буркнул он себе под нос, надевая очки. – С кем не бывает?" Но внутри что-то едва заметно дрогнуло. Не страх еще, а скорее досадливое недоумение, легкий холодок под лопатками. Он с усилием прогнал это ощущение, сосредоточившись на привычных действиях: плита, каша, заварка чая. Руки сами знали, что делать.

После завтрака – еще один ритуал. Прогулка в парк. Николай Петрович любил это время: еще не многолюдно, воздух свеж, деревья окрашены в огненные осенние краски. Он взял свой верный «Зенит» – подарок сына на пятидесятилетие. Фотография была его страстью, связью с миром, способом остановить ускользающее время. Сегодня он хотел снять паутинку, сверкающую росой на багряном клене у входа.

Дорога была знакомой до каждой трещинки на асфальте. Но, подойдя к привычному перекрестку, Николай Петрович вдруг… замешкался. Где повернуть? Налево, к парку? Или прямо? Он стоял, оглядываясь, чувствуя, как легкая паника начинает подниматься из живота к горлу. Знакомые дома, вывеска магазина «Рассвет» – все на месте, но связь между ними и нужным направлением почему-то оборвалась. Как будто карта в голове смялась.

"Николай Петрович? Все в порядке?" – услышал он голос. Это была соседка снизу, Галина Сергеевна, выгуливающая таксу. Она смотрела на него с легким беспокойством.

"Да что вы, Галина Сергеевна, все прекрасно! – поспешно ответил он, заставляя себя улыбнуться. – Просто… осенью листву разглядывал. Красиво же!" Он махнул рукой в сторону парка, куда интуитивно повернул, будто так и планировал. – Иду снимать."

"А, ну да, вы же наш фотограф! – успокоилась соседка. – Удачных кадров!" Она пошла своей дорогой, а Николай Петрович, сердце которого все еще учащенно билось, углубился в парк. Паника отступила, сменившись стыдом и растерянностью. "Что это было? – думал он, машинально наводя объектив на сияющую росой паутину. – Неужели и правда…?"

Щелчок затвора прозвучал успокаивающе. Он сделал еще несколько кадров: стайку воробьев, скамейку под золотым кленом, тропинку, убегающую вглубь парка. Мир снова обрел ясность. На обратном пути дорога домой не вызывала сомнений. Инцидент с перекрестком казался досадной мелочью, почти забытой.

Дома он проявил пленку – это был его личный медитативный процесс в ванной, превращенной в темную комнату. Запахи проявителя и фиксатора, красный свет фонаря – все это возвращало ощущение контроля, мастерства. Потом он сел в свое кресло у окна, где свет был лучше, чтобы разглядеть негативы. Рядом, на маленьком столике, стояла старая фотография в деревянной рамке: он сам, лет пяти, рядом с матерью. Строгая женщина в темном платье смотрела в объектив без улыбки, но ее рука крепко держала его за плечо. На обороте, детским корявым почерком, было выведено: "Мама. А мама будет рядом когда все закончится." Он помнил, как написал это в порыве детского страха после какого-то страшного сна, а мама, найдя надпись, лишь вздохнула и крепче прижала его к себе. Эта фраза стала их маленьким, тайным оберегом.

Николай Петрович взял рамку в руки, провел пальцем по пожелтевшему картону. Мама… Она умерла давно, когда он был еще студентом. Но в этот момент, глядя на ее серьезное лицо, он вдруг ощутил острую, почти физическую потребность в ее присутствии. Не в Аниной нежности, а именно в этой, материнской, твердой и безусловной защите. От чего? От непонятной забывчивости? От холода одиночества по утрам? От смутной тревоги, которая, как тень, следовала за ним после случая с перекрестком?

Он поставил фотографию на место, рядом с маленькой фарфоровой статуэткой ангела, которую любила Анна. Вечер тянулся медленно. Николай Петрович попытался читать газету, но слова расплывались, смысл ускользал. Он отложил ее, включил телевизор – какой-то шумный сериал, только раздражал. В голове крутились обрывки мыслей: очки в холодильнике, перекресток, холодный страх растерянности, лицо матери на фотографии…

Тиканье старых настенных часов в прихожей заполняло тишину квартиры. Николай Петрович сидел в своем кресле, глядя в темнеющее окно, где уже зажигались огни в домах напротив. Усталость накатывала волной, тяжелая, нездоровая. Он чувствовал себя выжатым, опустошенным. И вдруг, совершенно неожиданно, из самой глубины этой усталости и тишины, всплыли слова. Не его нынешние мысли, а эхо из далекого детства, голос маленького Коли, который боялся темноты:

"А мама будет рядом когда все закончится…"

Он прошептал это вслух. Голос звучал чужим, удивленным. Почему именно сейчас? Почему эта фраза? Что должно "закончиться"? Его день? Его ясность? Его жизнь?

Николай Петрович вздрогнул, оглянулся по сторонам, как будто боясь, что кто-то услышал его глупый шепот. Квартира была пуста и тиха. Только часы мерно отсчитывали секунды. Он сжал подлокотники кресла, пытаясь ухватиться за что-то реальное, настоящее. Но фраза висела в воздухе, как навязчивый мотив, обещая странное утешение и навевая непонятный, леденящий душу страх. Он закрыл глаза, и перед ним снова встало строгое, любимое лицо матери на старой фотографии. "А мама будет рядом…" – подумал он уже беззвучно, и в этом не было детской уверенности, только вопрос и щемящая, необъяснимая тоска.

Глава 2

Недели, последовавшие за тем странным утром с очками в холодильнике и шепотом детской фразы в кресле, превратились для Николая Петровича в напряженную игру в прятки с самим собой. Тревога, поселившаяся в груди холодным камнем после визита к врачу (пока лишь терапевту, который отмахнулся: "Возраст, Николай Петрович, попейте витаминки!"), требовала действий. Он решил бороться. Системно, по-инженерному.

Он завел толстую тетрадь в синей клеенчатой обложке. "Память", – вывел он на первой странице твердым, еще уверенным почерком. Туда скрупулезно записывалось все:

Распорядок дня (7:30 – подъем, 8:00 – завтрак, 9:30 – прогулка с фотоаппаратом…). Список покупок (молоко, хлеб, яблоки, "Краснодарский" чай – подчеркнуто дважды).

Важные даты (День рождения Ольги – 12 ноября, Марка – 3 мая, годовщина смерти Анны – 17 марта…).

Места, куда он положил вещи (Очки – тумбочка в гостиной. Паспорт – верхний ящик письменного стола).

Идеи для фотосъемок (Паутина с росой на дубе у фонтана. Старая лавочка в конце аллеи. Воробьи у кормушки).

Тетрадь стала его щитом, его опорой. Он сверялся с ней по десять раз на дню, испытывая жгучее удовлетворение, когда реальность совпадала с записанным. "Вот видишь, – говорил он себе, листая страницы, – все под контролем. Просто нужно быть организованнее". Ощущение возвращающейся власти над жизнью было сладким наркотиком. Он даже позвонил Ольге, чтобы похвастаться своей "системой", отмахнувшись от ее осторожных расспросов о самочувствии: "Да брось, Олюш, все в порядке! Я теперь как швейцарские часы!"

Но болезнь, этот тихий сапер, уже подтачивала его оборону.

Первой серьезной трещиной стало происшествие в среду. Николай Петрович отправился в центр, в архив – подтвердить кое-какие данные для своей давней статьи по истории городского водопровода (еще один проект, призванный доказать, что его мозг в полном порядке). Дорога была знакомой, он ездил туда десятки раз. Он вышел из автобуса на привычной остановке, огляделся… и понял, что не знает, куда идти. Знакомые здания казались чужими, вывески сливались в нечитаемую абстракцию. Паника, холодная и липкая, охватила его с новой силой. Он засуетился, пошел наугад, потом в другую сторону, чувствуя, как потеют ладони и учащенно бьется сердце. Время потеряло смысл. Он бродил по незнакомым переулкам (оказавшимся всего в двух кварталах от цели), пока случайно не наткнулся на знакомый памятник. Только тогда, как по волшебству, карта в голове сложилась. Он добрался до архива, но чувствовал себя выжатым и униженным. "Потерянный час", – записал он вечером в тетрадь, стараясь не думать о том, что это могло быть и два, и три.

Ольга приехала в воскресенье, как обычно, с пирогами. Николай Петрович встретил ее у двери, стараясь выглядеть бодрым. Но что-то в его глазах, в чуть замедленных движениях, насторожило дочь.

"Пап, как дела? Как твоя система?" – спросила она, разгружая сумки на кухне.

"Отлично! – бодро ответил он, суетливо расставляя чашки. – Все по плану. Вчера даже в архив съездил, материал нашел!"

"В архив? Один?" – Ольга приостановилась, смотря на него.

"Ну да, один! – он почувствовал раздражение. – Я что, ребенок? Дорогу знаю как свои пять пальцев!" Он гордо потыкал себя в грудь.

"Просто… ты давно не ездил в центр – осторожно заметила Ольга.

"Ничего не изменилось! – отрезал он резче, чем хотел. – Я прекрасно доехал и вернулся!" Он отвернулся, чтобы скрыть дрожь в руках. Воспоминание о том "потерянном часе" всплыло с мучительной ясностью.

Разговор за чаем шел тяжело. Николай Петрович путал имена соседей, перескакивал с темы на тему, несколько раз замолкал, теряя нить. Ольга терпеливо возвращала его, но тревога в ее глазах росла. Он видел это и злился – и на себя, и на нее. Зачем она смотрит так? Как на больного?

"Пап, а помнишь, мы с тобой в прошлое воскресенье договаривались, что сегодня поедем на дачу, проветрим дом?" – спросила Ольга, отламывая кусочек пирога.

Николай Петрович замер. Воскресенье? Дача? В памяти – пустота. Никаких договоренностей. Он лихорадочно перебрал страницы своей мысленной "тетради". Ничего.

"Нет, – сказал он резко, отодвигая тарелку. – Не договаривались. Ты что-то путаешь, Оля. Или придумываешь." Голос его звучал неожиданно колко.

"Папа, мы точно договаривались! – настаивала Ольга, ее голос тоже зазвенел. – Ты сам сказал: 'В воскресенье съездим'. Я специально машину мужа взяла!"

"Я ничего такого не говорил! – Николай вскочил, чашка звякнула о блюдце. – Ты мне не веришь? Думаешь, я уже совсем дряхлый старик, который ничего не помнит?!" Его лицо побагровело. Страх перед провалом в памяти мгновенно трансформировался в ярость. Он чувствовал, как его обвиняют, ловят на лжи. "Вот моя тетрадь! – он схватил синюю тетрадь и швырнул ее на стол перед дочерью. – Смотри! Никакой дачи там нет! Ничего нет! Я все записываю! Ты что, думаешь, я вру?!"

"Папа, я не это… – Ольга встала, ее лицо побелело. – Я просто… Я волнуюсь! Ты забываешь вещи, ты потерялся в центре… Я звонила в архив, там сказали, ты пришел позже, выглядел растерянным!"

Николай Петрович почувствовал, будто его ударили в живот. Она следила за ним? Звонила? Проверяла? Унижение и гнев достигли предела.

"Ты… ты шпионишь за мной?! – прошипел он, сжимая кулаки. – Ты считаешь меня сумасшедшим? Идиотом? Которого нужно контролировать?!" Он задыхался. Мир вокруг поплыл. "Убирайся! – крикнул он, не узнавая собственный голос, хриплый от ярости. – Сейчас же убирайся из моего дома! И не смей сюда возвращаться со своими подозрениями!"

Ольга отшатнулась, будто от пощечины. В ее глазах мелькнули боль, страх и… что-то еще, самое страшное – жалость. Эта жалость добила его.

"Папа… пожалуйста…" – прошептала она, протягивая руку.

"Вон! – рявкнул он, указывая на дверь. – Я сказал – вон! Я не нуждаюсь в твоей опеке и твоей жалости!"

Ольга медленно, как во сне, собрала свою сумку. Она посмотрела на него – долгим, пронзительным взглядом, полным невысказанной любви и ужаса перед тем, что происходит. Потом развернулась и вышла, тихо прикрыв дверь.

Николай Петрович стоял посреди кухни, трясясь от невыплеснутой ярости и охватившего его леденящего страха. Тишина после ее ухода оглушала. Он подошел к окну, увидел, как она садится в машину и опускает голову на руль. Плечи ее содрогались. Он знал – она плачет. И это знание причиняло ему физическую боль, смешанную с острой жалостью к самому себе.

Он опустился на стул, закрыл лицо руками. В голове гудело. Он забыл про дачу. Он потерялся. Он накричал на единственную дочь, выгнал ее. Его "система" рухнула, как карточный домик. Что с ним происходит?

Внезапно, сквозь хаос мыслей, он услышал шорох за дверью в прихожей. Как будто кто-то осторожно передвигает обувь. Сердце бешено заколотилось. Ольга вернулась? Или… Его дыхание перехватило. Он встал и медленно пошел в прихожую.

"Оля?" – позвал он тихо, голос дрожал. Никто не ответил. В прихожей было пусто. Только его пальто висело на вешалке, а под ней аккуратно стояли его же домашние тапки. Он подошел к двери, прислушался. Тишина. "Не прячься!" – вдруг вырвалось у него громко, почти истерично. – "Я знаю, ты здесь! Выходи!" Он рванул дверь в спальню – пусто. В ванную – пусто. Он метнулся по квартире, распахивая двери, заглядывая за шторы. Никого. Только его собственное отражение в зеркале прихожей – испуганное, старое, с безумным блеском в глазах.

Он прислонился к косяку, чувствуя, как ноги подкашиваются. Галлюцинация? Или просто… он снова забыл? Забыл, что там никого не было? Страх сдавил горло ледяным кольцом. Он опустился на пол в прихожей, спиной к двери, и бессильно опустил голову на колени.

И тут, в этой полной, гнетущей тишине одиночества и страха, из самого темного угла его сознания, как луч света сквозь трещину, пробились знакомые слова. Не как вопрос, не как ирония, а как последняя соломинка, за которую хватается тонущий. Тихо, прерывисто, как молитва потерявшего веру:

"А мама… будет рядом… когда все… закончится…"

Он повторял это шепотом, снова и снова, укачивая себя, как ребенка, запутавшегося в темном лесу. Потому что "все" уже начиналось. И конца этому не было видно. А рядом не было никого. Только холод пола под ним и гулкое эхо его собственного голоса в пустой квартире. И щемящее, невыносимое чувство вины перед дочерью, которую он только что выгнал вон.

Глава 3

Тишина после ухода Ольги звенела в ушах Николая Петровича громче любого набата. Он так и сидел на холодном полу прихожей, прислонившись к двери, пока сумерки не спустились на квартиру, превращая знакомые очертания в пугающие тени. Фраза «А мама будет рядом…», повторенная как заклинание, перестала успокаивать. Теперь она звучала как эхо в пустом колодце – напоминание о том, что обещанного утешения нет, а «все» только начинается, и это «все» было им самим вытолкнуто за порог.

На следующий день он проснулся разбитым, с чувством тяжелой, непроходящей вины. Стыд за свой крик, за несправедливые обвинения, грыз его изнутри. Он взял синюю тетрадь, долго смотрел на чистую страницу, где должен был быть записан план на воскресенье (поездка на дачу, которую он забыл и отрицал), и вдруг резко вырвал ее. Комок бумаги полетел в корзину. Система дала сбой. Вера в контроль треснула.

Телефон молчал. Ольга не звонила. Это молчание было хуже любых упреков. Он представлял ее лицо – бледное, с красными от слез глазами, полное той самой жалости, которую он ненавидел и которой теперь заслуживал. Он взял трубку несколько раз, набирал первые цифры ее номера, но клал обратно. Что сказать? «Прости, я забыл»? Эти слова застревали в горле комом. Признать забывчивость значило признать поражение, признать, что она была права.

Вечером второго дня тишину разорвал звонок. Не Ольга. Соседка снизу, Галина Сергеевна, голос был встревоженным.

"Николай Петрович? Вы дома? У вас все в порядке? Вода… вода течет ко мне на кухню. Сильно."

Он бросился на кухню. Пол был в воде. Из-под раковины, где был спрятан вентиль от старого, давно не использовавшегося крана, сочилась струйка, набирая силу. Он полез под раковину, пытаясь вспомнить, где этот проклятый вентиль, как его перекрыть. Руки дрожали, в голове – каша. Он крутил что-то наугад, но вода не останавливалась, лишь брызги летели во все стороны, заливая его брюки. Паника вернулась, холодная и липкая. Он чувствовал себя беспомощным дураком перед льющейся водой и голосом соседки в трубке.

"Я… Я не могу! Не понимаю!" – почти закричал он в телефон, забыв о вежливости.

Пришлось вызывать аварийную службу. Пока сантехник, ворча о "старых развалюхах и нерадивых хозяевах", копался под раковиной, Николай Петрович стоял в сторонке, мокрый, униженный, чувствуя на себе тяжелый взгляд Галины Сергеевны. Ее немой вопрос "Что с вами, Николай Петрович?" висел в воздухе. Он знал, что слухи поползут по дому: старик Семенов совсем спятил, квартиру затопил, сам починить не смог.

После ухода сантехника и соседки он заперся в квартире. Одиночество сжало горло. Он сел в свое кресло у окна, глядя на темнеющий город, но не видя огней. В голове проносились обрывки: злость на Ольгу, страх перед водой, жалость соседки, собственное бессилие. И сквозь этот хаос пробивался один ясный, мучительный вопрос: Что со мной происходит?

Телефон зазвонил снова. На этот раз – Ольга. Голос ее был тихим, усталым, но без упрека.

"Пап? Это я. Ты… дома? У тебя все в порядке?"

Его горло сжалось. Он не мог вымолвить ни слова.

"Папа? Ты меня слышишь?"

"Да…" – прохрипел он.

"Я… я волновалась. После… после воскресенья." Пауза. "Я приеду? Пожалуйста. Нам нужно поговорить. Серьезно."

Он сглотнул ком в горле. Гордость, страх, стыд боролись в нем. Но сильнее всего было желание не оставаться одному в этой рушащейся реальности. Желание увидеть ее лицо, услышать голос, пусть даже он принесет плохие вести.

"Приезжай…" – прошептал он.

Она приехала через час. Вошла осторожно, как в дом тяжелобольного. Увидела следы потопа на кухне, его мокрые брюки, висящие на сушилке, его осунувшееся, постаревшее за два дня лицо. В ее глазах не было упрека, только глубокая печаль и решимость.

Они сели на кухне. Николай Петрович не смотрел на нее.

"Папа, – начала Ольга очень мягко, – то, что происходит… это не просто забывчивость. Ты потерялся в центре. Ты забыл про дачу. Ты не смог перекрыть кран… Ты… ты меня не узнал в какой-то момент, когда кричал." Голос ее дрогнул, но она взяла себя в руки. "Это… это может быть что-то серьезное. Очень серьезное. Не старость, не усталость. Болезнь."

Он молчал, глядя на свои руки – покрытые старческими пятнами, слегка дрожащие.

"Я нашла хорошего врача, – продолжала Ольга. – Невролога. В частной клинике. Она специализируется на… на проблемах памяти у пожилых." Она сделала паузу, выбирая слова. "Нам нужно сходить к ней, пап. Пожалуйста. Чтобы понять. Чтобы… чтобы знать, как тебе помочь. Как нам жить дальше."

Слово "пожилых" резануло слух. Ему было 78. Он был стариком. Стариком, который теряется, заливает соседей и кричит на дочь. Стариком, которого ведут к врачу, как малое дитя. Горечь подступила к горлу. Он хотел снова закричать, отказаться, прогнать ее. Но сила, питавшая его отрицание, иссякла. Осталась только усталость и страх. Страх перед тем, что скажет врач. Страх перед правдой.

Он поднял глаза на дочь. В ее взгляде не было жалости, о которой он так яростно кричал. Была любовь. И боль. И бесконечная усталость. И надежда – слабая, но живая – на то, что он поймет.

"Хорошо…" – выдохнул он, опуская голову. Это было не согласие, а капитуляция. Сдача в плен неизвестности. – "Хорошо, Оля. Поведи меня к своему врачу."

Ольга закрыла глаза на мгновение, как будто сбросив неподъемный груз. Потом встала, подошла и обняла его. Он не отстранился. Ее тепло, знакомый запах духов – что-то неуловимо родное и успокаивающее. Он позволил себе расслабиться в этом объятии, ненадолго закрыв глаза.

"Спасибо, папочка," – прошептала она ему в седые волосы.

Назначили на послезавтра. Эти два дня тянулись мучительно долго. Николай Петрович пытался вести себя как обычно: гулял, пытался читать (но буквы плясали, смысл ускользал), перебирал старые фотографии. Но тревога грызла его изнутри. Он ловил себя на том, что пристально вглядывается в лица на снимках, пытаясь вспомнить, кто это, где и когда. Некоторые лица оставались безликими пятнами в памяти. Он прятал альбомы подальше.

Утро визита в клинику выдалось серым и дождливым. Ольга приехала за ним. Он оделся тщательно, как на парад – чистая рубашка, выглаженные брюки, галстук, который не надевал годами. Щит из внешней собранности. В машине они почти не разговаривали. Он смотрел на струи дождя на стекле, сжимая в кармане пальто старую, истончившуюся фотографию матери.

Клиника была современной, слишком яркой и бездушной. Запах антисептика резал ноздри. Белые стены, гулкие коридоры, тиканье часов в приемной – все давило. Ольга заполняла бумаги. Он сидел на жестком пластиковом стуле, пытаясь дышать ровно. В голове крутились обрывки: "Назовите три слова… Нарисуйте часы… Что изображено на картинке?" Он мысленно репетировал ответы, пытаясь обмануть будущий тест.

Дверь кабинета открылась. "Николай Петрович Семенов? Пожалуйста, проходите." Молодая женщина в белом халате (доктор Ирина Викторовна, как представила Ольга) улыбнулась вежливо, но ее глаза – внимательные, проницательные – сразу начали его сканировать. Он почувствовал себя экспонатом под стеклом.

Прием начался с вопросов. Обычных, казалось бы. О его самочувствии, сне, аппетите. Потом пошли подробности о симптомах. Ольга терпеливо рассказывала: про очки в холодильнике, про "потерянный час" в центре, про забытую дачу, про потоп, про его вспышки гнева, про тот странный момент, когда он не узнал ее во время ссоры. Каждое слово было гвоздем в крышку гроба его прежней жизни. Он сидел, ссутулившись, глядя в пол, чувствуя, как горит лицо. Ему хотелось крикнуть Ольге: "Хватит! Замолчи!" Но он молчал.

Потом начались тесты. Доктор говорила спокойно, профессионально.

"Николай Петрович, назовите, пожалуйста, сегодняшнюю дату: число, месяц, год, день недели."

Он замер. Число… Вчера было…? Месяц – октябрь? Год… 2025? День недели – среда? Он чувствовал, как пустота в голове расширяется. "Эм… пятнадцатое октябрь… две тысячи двадцать пятый. Четверг." – выпалил он наугад, ненавидя неуверенность в своем голосе. (Но он ошибся, было 17 октября, пятница, 2025 г).

"Спасибо. А теперь запомните, пожалуйста, три слова: Яблоко. Стол. Монета. Повторите."

"Яблоко. Стол. Монета," – четко повторил он, ухватившись за эту простоту.

Доктор задала еще несколько вопросов (как его зовут, сколько ему лет – "Семенов Николай Петрович, семьдесят восемь" – он ответил верно, с горьким удовлетворением), потом попросила нарисовать циферблат часов, показывающих без пятнадцати три.

Рука дрожала. Он старался изо всех сил. Цифры получились кривыми, сбившимися в кучу в верхней части круга. Стрелки он нарисовал где-то между двумя и тремя, но "минутную" сделал слишком длинной. Рисунок был жалкой пародией на часы. Он отшвырнул карандаш, чувствуя прилив унижения.

"Теперь повторите три слова, которые я просила запомнить."

Он напряг память. "Яблоко… и… кресло? Нет… Стол? И монета… монета была!" – Он помнил только два и вставил лишнее. Два из трех – провал.

Были другие задания: прочитать и выполнить простую инструкцию ("Возьмите этот лист бумаги правой рукой, сложите его пополам и положите на стол" – он взял левой, сложил криво, положил на стул), рассказать, что на картинке (сцена в парке – описание было сбивчивым, он пропустил ключевые детали), решить простую арифметическую задачу (споткнулся на вычитании).

С каждым неудачным ответом, с каждой заминкой Николай Петрович чувствовал, как земля уходит из-под ног. Его лицо горело, ладони потели. Он ловил взгляд Ольги – она сидела бледная, сжав руки на коленях, губы ее были плотно сжаты. В ее глазах стояли слезы, которые она отчаянно сдерживала. Видеть ее боль из-за его несостоятельности было невыносимее самого теста.