скачать книгу бесплатно

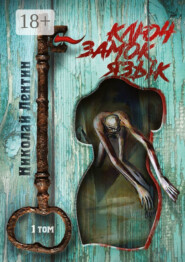

Ключ. Замок. Язык. Том 1

Николай Валентинович Лентин

«Ключ. Замок. Язык» – это формула русских народных заговоров. Роман в целом оказывается таким заговором: персонажи пытаются заклясть судьбу, заговорить обстоятельства, расколдовать смысл событий. В основе сюжета лежит вывернутая наизнанку завязка классического романа XIX века, – получился философско-эротический триллер в форме историко-бытового романа. Вместе с тем это и литературная игра, и этическая провокация, – та книга, которую сам автор хотел бы прочесть и потому вынужден был написать.

Ключ. Замок. Язык

Том 1

Николай Валентинович Лентин

© Николай Валентинович Лентин, 2024

ISBN 978-5-0064-4942-8 (т. 1)

ISBN 978-5-0064-4868-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От издателя

Данное издание предпринято с целью извлечь из небытия любопытный текст 19-ого века, досель остававшийся неведомым и читателям, и специалистам.

Впервые роман «Ключ. Замок. Язык.» увидел свет в Лейпциге в 1875 году. В России публикация подобного текста была совершенно исключена прежде всего по цензурным причинам, – но не меньше и по несоответствию преобладавшим тогда литературным вкусам. Место печатания неслучайно: Лейпциг того времени был крупнейшим в Европе книгоиздательским центром, и большая часть русской неподцензурной литературы выходила там.

Безусловно, роман предназначался русскому читателю, но трудности распространения оказались непреодолимыми в высокой степени: ни одного его экземпляра не обнаружено ни в одном российском хранилище, он не упомянут ни в журнальных обзорах, ни в жандармских сводках, ни словом о нём не обмолвился ни один мемуарист. Можно с уверенностью сказать, что роман канул бесследно, не дойдя до отечественного читателя и не возымев эффекта, на который был рассчитан. Скорее всего, тираж частью был конфискован на таможне, частью погиб при нелегальной доставке морем, как это нередко случалось с запрещёнными изданиями. Обыкновенно при конфискации таких книг один-два экземпляра оставлялись для секретного хранения, – но это правило почему-то обошло роман «Ключ. Замок. Язык». В архивах Министерства внутренних дел сохранились акты второй половины 70-ых годов об уничтожении «изъятой противузаконной литературы», не единожды встречается пояснение «напечатанные в Лейпциге – 300 штук… 120 штук…», – но о каких конкретно книгах идёт речь и был ли среди них интересующий нас роман, – осталось неизвестным.

Между тем в научный оборот роман «Ключ. Замок. Язык.», – точнее, факт его существования, – был введён ещё в 1937 году. Известный русский историк литературы Альфред Бем, после революции обосновавшийся в Чехословакии, описал экземпляр, хранившийся в библиотеке Пражского университета, и в статье в журнале «Listy pro umeni a kritiku» («Художественные и критические письма») высказал некоторые предположения относительно автора романа. По его мнению, «Николай Лентин» – это псевдоним, возможно, шифрованная анаграмма, поскольку человек с таким именем не упомянут ни в одном русском документальном источнике, равно как не числится в материалах европейского делопроизводства. Автор несомненно русский по происхождению, но либо выросший за границей, либо задолго до написания романа Россию покинувший, – на это указывают, считал Бем, некоторые несообразности в описании Петербурга, поверхностное знакомство с бытовым укладом, а главное – лексико-синтаксическое своеобразие, в целом далеко отходящее от стилистики и повествовательных приёмов русской литературы середины 19-ого века, но словно нарочито пытающееся соответствовать общепринятой поэтике.

«Вместе с тем будет опрометчивым отнести роман к области чистого вымысла, – писал Бем. – Ряд событий, описанных автором с дотошностью очевидца, действительно имел место и вполне достоверно задокументирован. Более того, в романе выведены – на второстепенных ролях – реальные исторические лица, продолжавшие свою деятельность и на момент публикации, источником сведений о которых не могли служить ни современная автору пресса, ни мемуары, в ту пору ещё не написанные, – но исключительно личное знакомство». В целом для художественных особенностей романа, «сочетающего в себе монотонность свидетельских показаний с самыми возмутительными допущениями», Бем подыскал удачную формулу «поэтика напраслины».

Самым интересным в статье Бема была догадка, что неведомый автор вновь найденной книги сам некоторым образом вышел из романа, послужив в своё время прототипом литературного героя для классического произведения русской литературы, полемика с которым угадывается с первых страниц романа «Ключ. Замок. Язык.». Извиняясь за некоторую фантастичность своих домыслов и оправдываясь скудостью историко-литературного материала, Бем довольно остроумно рассуждал, что этот прототип, выпутавшись не вполне ясным образом из известной криминальной ситуации, возможно, даже отбыв наказание и уехав за рубеж, сам вознамерился представить свою версию сюжета, облекши её тоже в художественную форму.

Развить логику такого предположения и представить, как выразился Бем, «аналитически-художественные доказательства» он собирался в следующей статье, посвященной своему литературоведческому открытию. Этому не суждено было сбыться. 1937 год был последним годом издания «Listy pro umeni a kritiku», после аннексии Чехословакии Третьим Рейхом журнал уже не возобновлялся. Сам Бем пропал без вести в 1945 году, и в это же, вероятно, время также исчез описанный им экземпляр романа. Его пытались отыскать на основании статьи Бема, но ни в университетской библиотеке, ни в каком-либо ещё хранилище, вплоть до Библиотеки Конгресса США, ни на аукционах, ни в частных собраниях книга более не всплыла. Единственный известный экземпляр исчез бесследно или – никогда не существовал: такое мнение стало постепенно доминировать в сообществе чешских русистов. Возможно, вся история с некогда пропавшим и нечаянно обретённым романом была мистификацией самого Альфреда Бема с не вполне понятной целью, поскольку прежде Бем, дороживший репутацией серьёзного исследователя, ни в чём подобном замечен не был. Однако если обратить логику Бема, приписавшего авторство романа «Ключ. Замок. Язык.» прообразу литературного персонажа, на самого Бема, то не будет выглядеть безосновательным предположение, что таким образом Альфред Бем готовил почву для собственного литературного дебюта, легендируя своё авторство.

Но все эти домыслы разлетелись вдребезги, когда в 2008-ом году роман «Ключ. Замок. Язык.» и конкретно экземпляр, описанный Бемом, неожиданно вновь обрёл наличное бытие. Книгу принёс в библиотеку Пражского университета внук библиотекаря, много лет служившего в университете и в 1969 году перебравшегося на жительство в Данию. Внук разбирал книги, оставшиеся от покойной матери – дочери уехавшего библиотекаря, среди них обнаружил несколько со штампом университетской библиотеки и решил вернуть их на законное место. К тому времени в Чехии русистика практически перестала существовать, «Ключ. Замок. Язык.» ничьё внимание не привлёк и отправился на дальние полки хранилища, где и пребывал в привычном для себя забвении до 2015-ого года, когда и до него добрался процесс сплошной оцифровки библиотечных фондов. В 2021 году по обмену с Санкт-Петербургским университетом цифровая копия романа попала в его библиотеку и вызвала краткий интерес на кафедре литературы XIX-ого века. Увы, ничего нового по сравнению с изысканиями Бема нашим филологам установить не удалось: по-прежнему неизвестна история создания романа, не расшифрован автор, не ясна даже мера мистификации, которая очевидно присутствует в тексте.

Однако туманность происхождения не является препятствием к публикации. Если бы первое издание в своё время не постигла злосчастная судьба и роман сделался бы известен современникам, он мог бы состояться как незаурядный факт литературного процесса: оригинальная проблематика, тревожная смысловая острота, диковатые персонажи с непривычным диапазоном поведения и рефлексии, – такой интригующий формат способен был произвести сильное впечатление на отечественных читателей, не избалованных остросюжетной литературой. Но произведение, являющееся на свет спустя полтора века после написания, не может рассчитывать даже на участь литературного памятника, – поскольку ни фактом литературы, ни предметом читательского интереса оно отродясь не бывало. Перед нами почти археологическая реликвия, которой, если повезёт, предстоит сделаться историко-культурным казусом. Впрочем, судя по прежнему уклончивому бытованию романа «Ключ. Замок. Язык.», его это мало заботит.

Глава I. ЦВЕТОК

С подарком всё устроилось в последнюю минуту, и вроде бы удалось сопрячь экономию с политесом. Поначалу в голову ничего кроме букетика не приходило; но что можно взять на двугривенный? ромашки какие-нибудь; несолидно. Главное, двугривенный было жалко, ведь если дело не выгорит, – останется на бобах. Угостится нынче на целковый, а назавтра придётся зубами клацать; даже бобов не будет.

И вот когда уже совсем собрался идти со двора, прихорошась, как давленый пирожок: нитки срезал с обшлагов, натянул высохшие на подоконнике собственноручно сполоснутые носки, а на них сапоги с поплёвом – самую неутешительную деталь своего визитёрского облачения, – страшно заношенные, разъехавшиеся до безразличия право-лево, но ещё крепкие, – на них он учился набойки приколачивать (была и сменная пара, но у неё вообще отстала подошва); и уже накинул пальто на створку окна, чтобы солнце не перегрело диван в углу, и даже договорился с двугривенным о ромашках, – как вдруг вспомнилось о цветке на лестничном окне. С месяц уже был он изгнан на произвол судьбы какими-то жильцами, то ли перебравшимися на дачу, то ли совсем съехавшими, однако не зачах от перемены участи, не облетел с тоски по хозяевам, наоборот, раздался в куст зелёного мяса, а в последние дни дал цвет. Должно быть, Настасья поливала, да и сам он, когда замечал, плескал в горшок, поднимаясь к себе с бутылкой воды для умывания. Посему можно было считать, что подарок он загодя растил и холил к торжественному случаю.

Спустившись этажом ниже, он утвердился в правильности своей затеи. Цветок распустился воистину затейливо и ещё больше обещал прыщавой юношеской завязью. Судя по лепесткам того нежного оттенка, в который выгорают кумачовые рубахи простонародья, это была дикая роза, ну да, и шипы присутствовали. Запаха, правда, не чувствовалось; или он не мог просочиться через летнюю городскую пыль, утрамбовавшую ноздри. Жаль, горшок подгулял: его, собственно, и не было – бывшая супница в трещинах по обливу, со сколом на ободе. Сойдёт; можно подать как антик из дворцового сервиза.

Эту радость чуть ли не в 10 вершков подобало бы завернуть, как это делают в цветочных магазинах, в красивый бумажный куль с лентами. Лент не было, бумаги тоже. В ближайшей мелочной лавке он столько раз божился «отдать на следующей неделе», что сунься туда за обёрткой – самого завернут и бантиком перевяжут. Хорошо бы хоть газеткой прикрыть от пыли.

Он вернулся в банную духоту своей каморки, поискал газету, не нашёл, вспомнил, что надо погадать на удачу, – она была вопиюще необходима. Священная книга раскрылась вновь на злосчастных катулловых стишках о Фурие, у которого «зад солонки чище». Вероятно, предыдущие владельцы хрестоматии так часто их смаковали, что теперь книжный блок всякий раз с готовностью, как проститутка, распахивался на нужном месте. «В год ты какаешь десять раз – не больше, кал твой твёрже бобов и крепче гальки, можешь мять и тереть его руками – даже пальцы себе ты не измажешь». Недурное напутствие на дорожку. Идти никуда не хотелось, оставаться тоже было немыслимо. На крыше, должно быть, уже плавится кровельное железо, и кривой потолок над головой скоро задымится. Полубеззубым гребнем он пригладил отросшие порядком волосы перед сапогом – то есть зеркалом в форме сапога, speculum in conspectu caligae. Когда из подвала съезжала зеркальная мастерская, ему перепал довольно большой осколок, из-за своей вычурности не подлежащий развеске, – и теперь сверкал на полке, упираясь в неё каблуком и голенищем, между жестянкой из-под зубного порошка и старой бритвой. С утра он ей отважно побрился и ни разу не порезался. Без недельной щетины он выглядел младым и приличным, окончательное же расположение должен был снискать присущими ему свободными благородными манерами и обаянием предприимчивого разума. Молодой человек принял вид задумчивый, перевёл его в удручённый, исказившись трагической гримасой античной маски. Далее улыбнулся робко, затем подкупающе и довёл улыбку до пределов добродушия. Проиграв эту физиогномическую гамму, он показал зеркалу язык, но не пересмешничая, а вполне систематично: сперва вывалил по-собачьи, затем сузил в жалящее острие и вострепетал им аки змий, после чего свернул рулетиком, затем в трубочку, исполнил вращения в обе стороны и в завершение с успехом достал кончиком языка до носа. На сём облизнулся, подмигнул младому и приличному, напялил на голову картуз с соляными разводами на козырьке и покинул паркую свою обитель.

Заперев дверь – весьма внушительную в соотношении с мизерабельностью за ней и даже обитую железом, – он подсунул ключ под дровяной ларь, занимавший половину лестничной площадки, и спустился к цветку. Ну что, голова садовая, дольней лозы прозябание, – пробил твой час. Оказавшись на руках, куст чуть ли не запищал и неожиданно дыхнул печальным нежным ароматом. Растение явно прижилось в оконной нише, возможно, полагая её прорубленной специально для себя. А мутно-сизый окрас пролёта – как назначенный для контраста фон его цветущему буйству. Куда меня? – трепеща в объятьях, прошептал в ухо цветок. – В хорошие руки, вот увидишь, – тут недалеко, – а здесь ты пропадёшь. При выходе из подъезда лежала, разинув пасть и тяжко вздымая чёрно-белое брюхо, бедная Мурка. Куст мешал наклониться, и молодой человек, не исполнив ритуала поглаживания, перешагнул этот мохнатый шлагбаум на сносях и оказался в наполовину затенённой коробке двора.

– Никак свататься идёшь, студент?

Настасья на скамейке у подворотни лузгала семечки и жмурилась тоже как кошка. Её желтая кофта так точно попадала в колер домовой стены, что казалось, будто на служанке надета одна синяя юбка.

– Разве ж я могу, когда ты всё не замужем, – отозвался молодой человек с сожалением.

– Врёшь, как дышишь. Женихаться идёшь. Иначе зачем шиповник мой попёр. Я его поливаю, поливаю…

– И я поливал.

– Ладно, пущай, бери, коли надо, – разрешила Настасья, сплевывая шелуху, но не под ноги, а культурно – на газетку рядом. – Только скажи: наша сестра или благородная?

Молодой человек поставил куст на скамейку и сказал совсем печально:

– На кладбище иду. Другу девять дней.

Настасья вылупилась на него правым глазом, потом, скрутив набок скуластую свою мордаху, – косым левым.

– Врёшь. Знаю я вас, студентов. Рот для вранья, плечи для рванья.

– Не веришь – поехали со мной.

Захихикала, залоснилась.

– Ты что же – кататься меня зовёшь?

– Зову. Кладбище и могилка – за мой счёт, тебе только ваньку оплатить.

Замедлила хомячью свою грызню.

– Молодой?

– И красивый. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Её выдали за графа. А он застрелился у них под окнами.

– Остался кто?

– Мать-старушка. Ослепла от слёз. Наготу прикрыть нечем. Кстати, Настасья, – задушевно сказал друг покойного, – мне бы цветок тоже того… прикрыть. Завянет по дороге. Бумаги какой обернуть не найдёшь?

– На какое кладбище – Митрофаньевское, что ли?

– На какое же ещё.

– Не дотащишь по такой ужасти. Я до обеда на Царицын луг бегала, думала, дух из меня вон. Потом два часа карпа мороженого на лбу держала. В глазах темно, в ушах – бум! бум! А параду-то нонече и не было.

– Какой ещё парад, по какому случаю?

– Как же, на Самсоньев день завсегда парад и из пушек палят. Наши побили кого-то.

– Что-то наши давно никого не били.

– Да ну тебя, ещё при царе, что на камне скачет.

Молодой человек призадумался.

– А! Это в честь Полтавской битвы. Нынче дата не круглая, потому без парада.

– А летошный год, слыхал, один фельберь от солнца в обморок упал. И почти окочурился уже, да там баба с квасом была, облила, напоила… Теперь вместе в Измайловских ротах живут.

– Парадов на твой век хватит. Оторвёшь себе какого-нибудь унтера. Обёртку-то дашь?

– Погодь.

Отложив кулёк с семечками и смахнув шелуху с груди, – грудь была такая, что хоть слоников в два ряда расставляй, – Настасья просеменила в хозяйское парадное.

– Верёвочку прихвати! – крикнул молодой человек вдогонку.

Кофта на ней была внатяг, как шкурка на колбасе, зад гулял каруселью под юбками. Разъелась, лошадиная сила, на господских харчах. Ещё и приработки по жильцам. Служанкино счастье. Даже рябины на роже почти разгладились.

Молодой человек присел на скамейку подальше от заплеванной газетки и отсыпал семечек себе в карман. Двор, дом, улица в вырезе подворотни – всё было в глубоком обмороке, вроде фельдфебеля на параде. В распахнутых окнах тлело занавесочное тряпьё, жильцы если где и были, то одурело прели по углам, дожидаясь вечернего послабления. Молодой человек, возможно, что и впрямь студент, вновь обратил внимание на кулёк с семечками, точнее, заинтересовался пошедшей на него бумагой – старинной, тряпичной фабрикации, с шатким русским шрифтом прошлого века. Покрутив кулёк в руках, развернул его, расправил на скамейке и, двигая по сильно пожелтевшему листу с разводами кучку семечек, ознакомился со страницей 315-ой из книги неизвестного автора:

«…что птиц он более не мучил, но заказал себе сделать куклу, представлявшего умирающего. Сия фигура могла страшно ворочать глазами, закрывать и открывать их, и делать всякие кривлянья и коверканья, как бы человек умирал. Сею машиною забавлялся он по несколько часов день, запирался один в свой кабинет и заставлял своё чучело умирать несколько раз сутки.

Без всякого сомнения такая необычайная прихоть была душевной болезнью, и может быть начальная причина оной заключалась в несчастной минуте его зачатия и в состоянии матери при её беременности.

Во Франции был почти такой же пример. Там одна женщина находила большое удовольствие в том, чтоб видеть на голом теле текущую кровь, Для сего нанимала она девочек и мальчиков и щедро платила им за то, чтобы они дали себя порезать в разных местах перочинным ножиком и чтобы из них потекла кровь. Долгое время забавлялась она тем, но один раз забава её продолжалось до того…»

– Фунтик мой распатронил, читака!

Настасья живо завернула семечки в нравоучительную историю, оставив неведомым продолжение с оборота.

– Ты сама почитай, тут интересно.

– От того что прочту, в кульке семок прибавится?

Здравый ответ. Настасья в самом деле разбирала печатный текст, а за счёт косоглазия выглядела умнее, чем была: словно обдумывала сразу две уклончивых мысли. При неизбежном кухаркином хитрованстве она не была ни злой, не жадной: цветок поливала, кошку и жильца-студента на мели подкармливала. И сейчас приволокла синюю обёртку из-под сахарной головы и верёвочку для опояски.

– Неси без горшка, там воткнёшь, всё полегче. Он так и так загинет.

– Нет, я с горшком. Мать за могилой ухаживает, осенью домой возьмёт.

– Она ж слепая.

– А по запаху.

Общими усилиями куст был замотан и стянут тесёмкой. Бумага, правда, была попорчена какими-то кухонными мясными потёками, куль получился цвета закатного неба. Ну да не танцовщице в бенефис подносим.

– Слышь, студент, ты там при друге своём местечко себе присмотри: хозяйка сказала, что погонит тебя скоро поганой метлой.

– Деньги будут, – уверил молодой человек. – Сама третьего дня письмо приносила, пишут, что выслали, так и передай. – Он пососал уколотый шипом палец. – А у тебя, красавица, колечко, вижу, новое?

– Это старое, а новое вот.

Настасья с доступной ей грацией помахала пухлой рукой.

– Опять кучер?

– Не, дворник.

– Неужто дворника наняли?

В доме с Пасхи не было дворника. Настасья сама мела двор, скребла навоз на мостовой перед домом и таскала воду жильцам. Которых по летней жаре осталось раз-два и обчёлся.

– Не, дворник из дома с балястрами.

– Пронзительный выбор: кучер супротив дворника.

– Ох, не говори. Не знаю, куды бечь. Дворник вдовый, всерьёз жить хочет, но зашибает сильно. Кучер тоже, вестимо, но ему ещё гулять охота.

– А как тебе больше нравится – метлой или оглоблей? – Студент ловко уклонился от замахнувшейся на него служанки. – Да я не в том смысле. Выбирай не по тому, как пьёт, а по тому, чем бьёт.

– Вот наконец что путное сказал. Да не ходи ты в такое мучительство! Яйца прямо в курице печь можно. Ступай к ночи, всё одно как ясен день. Хошь, щей налью? Оставила тебе на леднике.

Соблазн был велик. Молодому человеку вдруг ужасно захотелось похлебать холодных щей и вообще никуда не ходить, а сидеть в теньке и нести всякую чепуху из подъязычного хлама.

– Пойду, – сказал он, ухватывая шуршащий куль. – Мне только до Вознесенья, а там с товарищами ваньку возьмём.

– Ну, давай семок насыплю.

– Нет, Настасья, нам чужого не надо. Ну, господи благослови.

Молодой человек со своей неудобной ношей вывалился из подворотни на раскалённый противень улицы. Злорадное солнце тут же с размаху огрело нагайкой по чёрному сюртуку. Воздуху не было, кругом шипел горячий костный бульон июля. Город выварился до того, что расслаивался оптически и категориально. Архитектура крошилась, яркость оглушала, булыжник потел, зной одержимым масоном карабкался к высшему градусу. Жгучий день завис над городом, как лодка над утопленником. Варево, жарево, парево, марево… бормотал молодой человек, пытаясь спрятаться под кустом в руках. Не лето, а экзекуция. Какая к чертям Северная Пальмира, – экваториальная Африка. Конечно же, он предпочёл бы идти в гости по условной вечерней прохладе, но что поделаешь, зван к пяти…

Зашаркало, запыхтело, – его обогнала первая живая душа – разносчик с лотком на голове, на котором допекалась какая-то сдоба. Ну чем не Африка, там тоже на башке всё таскают. Молодой человек свернул следом в тень переулка, миновал несколько заведений, в питейном назначении которых и слепой бы не усомнился, и вышел к мосту. Поставив груз на раскалённый чугун ограды, он утер пот и прикинул щадящий маршрут с меньшей вероятностью солнечного удара. Солнце демократично, как истинный тиран, выжигало оба берега. Как раз назначенный к преодолению отрезок канавы был почти прям и располагался строго по оси солнечного прищура. Хотя в целом канава изгибалась довольно причудливо; можно было вообразить, что некогда здесь прополз чудовищный ящер, взрыв местность шипастым хвостом, а потом уже в эту борозду напустили воды, набросали дохлых крыс и палок, вывели стоки из выгребных ям и назвали императорским именем. Канава заметно обмелела за лето, вода далеко отступила от сточных отверстий в облицовке, сочащихся вонючей сукровицей. Тут в голову студента пришла вдохновляющая мысль, а именно: не столь уж бессмысленно полученное им предсказание от Катулла. Речь ведь шла о дерьме, а оно, как известно, прямой символ золота. Стало быть, дело к деньгам, а это то, что надо.

Внезапно в лицо, невесть откуда взвившись, дунул резкий порыв ветра, душного и липкого, как с пожарища. Всхлипнула вода под мостом, лодка царапнула каменную стенку, и сам мост крякнул, будто надумав сняться с места и поплыть по морям. Молодой человек сошёл с моста и побрел, прижимая куль к животу, по набережной. То есть сперва он попробовал нести одной рукой и для придания независимого вида закидывать другой семечки в рот, – а то, право, за разносчика примут – а он просто погулять вышел – а цветок просто в петлицу не влез – да кто знает, что у него за штука в свёртке – может… Тут он споткнулся на перекошенных гранитных плитах и чуть не грянулся оземь вместе со своей поклажей.

Впрочем, редким прохожим никакого дела не было до него: в основном пьянь и полупьянь, на нетвёрдых конечностях перемещающаяся вдоль непрерывной, как родословная Сына Божия, цепи трактиров, распивочных, кабаков, портерных, винных погребков… Молодой человек сам бы сейчас с удовольствием выпил холодного пива. Едва он обогнул разутого забулдыгу, разлёгшегося поперёк тротуара в натекший с него двойной луже, как пришлось приостановиться перед двумя кабацкими душами, выносившими из полуподвала старого пропойцу. Тот бодался лысой головой и сипел сквозь пузыри, что «дух божий летает над моими взбаламученными водами!». Не более, не менее. Тут-то воды и отошли фонтаном, и студенту резко расхотелось пива.

– Продаёшь – меняешь? – дыхнули в ухо.

Сбоку пристроился длинный кривой субъект с небритой тревожной физиономией и грязным бинтом на горле.

– Чё козыришься? Я, может, купить хочу.

Ускоренный шаг не помог, длинный не отставал, даром что прихрамывал.

– Хорошую цену дам, только скажи, чего у тебя тут. Ну, не хочешь говорить, так я угадаю. – Приставала живо, подволакивая ногу, забежал перед студентом. – Давай так, братан: с трёх раз угадаю – вещь моя, идёт?