Полная версия:

Время Андропова

В первые недели войны Андропов рискнул побывать на линии фронта в районе Суоярви, но тогда финны были еще не очень активны и только готовили глубокое наступление. С некоторой гордостью написал об этом в июле 1941 года своему бывшему партийному начальнику Ларионову в Ярославль: «Видал теперь, впервые в жизни, настоящую боевую жизнь. Довелось даже пострелять врага. Как я себя чувствовал? В основном не плохо, но, честно говоря, в себя пришел не сразу. Ну, теперь – „мы солдаты стреляные“»[304].

Конечно, написал не без некоторого хвастовства – пороху он понюхал! Но в то же время и вполне честно – «в себя пришел не сразу». Нет, не для боевых схваток на передовой был создан Андропов. Его дело – руководить в тылу. И он руководил. В том же письме патетически восклицает: «Комсомол, по-моему, никогда не работал еще так энергично и активно, как сейчас. И жизнь сейчас еще полнокровнее. Роем, строим, укрепляем»[305].

Тут, собственно, главное наполнение первых месяцев войны: мобилизация комсомольцев на строительство оборонительных сооружений. А еще агитация и массовый прием в комсомол. А тем временем финны наступали.

Аппарат ЦК комсомола республики обезлюдел. Из восьми работавших там мужчин шесть человек были направлены на «выполнение спецзаданий», многие погибли[306]. Андропов руководил «зафронтовой работой» комсомольцев, но сам оставался на «большой земле». Не рисковал.

Куприянов в начале 1960-х годов в мемуарах писал: «Юрий Владимирович сам не просился послать его на войну, в подполье или партизаны, как настойчиво просились многие работники старше его по возрасту. Больше того, он часто жаловался на больные почки. И вообще на слабое здоровье. Был у него и еще один довод для отказа отправить его в подполье или партизанский отряд: в Беломорске у него жила жена, она только что родила ребенка…». По мнению Куприянова, нежелание Андропова отправиться за линию фронта «было продиктовано исключительно большой хронической трусостью и удивительным даром приспособленчества, которым он обладает»[307]. В отличие от этого фрагмента неопубликованных мемуаров, в изданной книге Куприянов называет Андропова одним из «непосредственных организаторов подпольной работы» и отмечает, что он «все-таки довольно умело подбирал подпольщиков и хорошо знал их»[308].

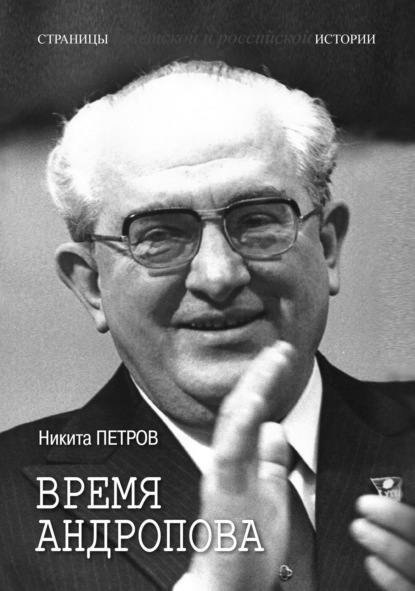

Ю.В. Андропов на учебных занятиях. Карельский фронт

1940-е

[ЦА ФСБ. Ф. А. Оп. 2. Д. 11]

И все же совершенно несправедлива высказанная Куприяновым претензия к Андропову, что он сам лично не отправился в тыл к финнам руководить комсомольским подпольем. Ну а какой в этом был прок? Кабинетного работника Андропова убили бы в первом же бою. Да и в лесах и снегах он бы долго не выдержал, в считанные дни бы погиб. Есть даже утверждения, будто «именно в годы войны в холодном и болотистом Карельском крае Андропов приобрел ту болезнь почек, которая так осложнила его жизнь»[309]. Интересно, откуда такие выводы и жизненные подробности? Как известно, Андропову не довелось мерзнуть в болотах.

Внешне Андропов с началом войны преобразился на военный лад. Он стал носить армейскую форму: шинель, гимнастерка, брюки, сапоги, фуражка[310]. Для связи с ушедшими в тыл к финнам подпольщиками Андропов использует позывной «Могикан»[311]. Видно много читал в детстве об индейцах. Ну а что – романтика!

Как сообщал Андропов в справке, составленной в начале 1942 года, значительная часть комсомольцев республики – 14 800 человек «с оружием в руках на фронтах Отечественной войны борется с фашистскими захватчиками». Из них в партизанских отрядах сражались 780 человек, в комсомольском лыжном батальоне – 400 человек, в истребительных батальонах – 300 человек, работали в госпиталях 1500 человек и в банно-прачечных отрядах 200 человек[312]. На первый взгляд, не так уж много в масштабах республики. Но не стоит забывать, большая часть республики была оккупирована, а изначально республиканская комсомольская организация не была столь уж крупной. По состоянию на апрель 1941 года ее численность составляла 31 603 человека[313].

Сам Андропов оценивал вклад комсомола республики в «зафронтовую работу» как весьма скромный. За два года войны ЦК комсомола республики направил в тыл противника 15 человек в качестве секретарей райкомов и организаторов ЦК, 13 связных, 21 разведчика и диверсанта и 17 радистов разведывательных групп[314].

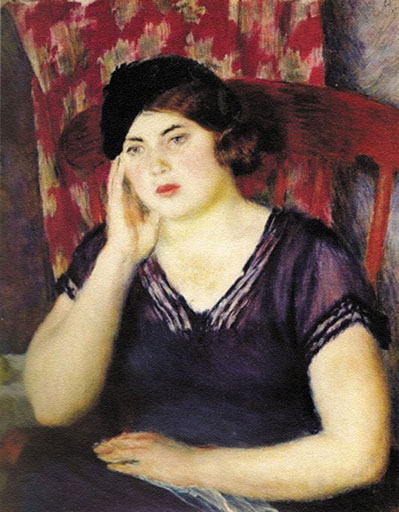

Петрозаводск был захвачен финнами 1 октября 1941 года. Семья Андропова – жена Татьяна с сыном, родившимся в Пудоже, были эвакуированы в Беломорск. Летом 1942 года Татьяна Андропова работала старшей пионервожатой в пионерском лагере, организованном близ Беломорска[315]. Андропов был молод и, несмотря на женитьбу, интереса к красивым женщинам не потерял. Как вспоминал Ефим Эткинд, в Беломорске он бывал в гостях у своего знакомого – военного корреспондента. Там же собирались и друзья Эткинда, в числе которых его друг из Ленинграда с женой – красавицей, эстонкой Марией Рит. Ее ласково звали Мусей. А «среди гостей обычно бывал молчаливый на вид и, судя по некоторым репликам, вполне образованный молодой человек Юра, безнадежно влюбленный в Мусю»[316]. Только через много лет Эткинд узнал, что это был Юрий Андропов.

Портрет Марии Павловны Рит

Художник В.В. Лебедев

[Из открытых источников]

Важной заботой Андропова стал сбор средств на производство вооружения для Красной армии. Комсомольцы республики собрали свыше миллиона рублей. В Москве почин заметили и оценили. Адресованная Андропову благодарственная телеграмма Сталина была опубликована в газетах 25 апреля 1943 года[317].

Руководя подготовкой комсомольцев для подпольной работы в тылу врага, Андропов набирался опыта, постигал основы конспиративной деятельности, чекистские приемы. Он был в тесном контакте с 4-м отделом НКВД Карело-Финской ССР. У Андропова, как и у многих партийных функционеров, формировался кругозор спецслужбиста. Все это так. Но удивительно, как в некоторых книгах Андропова восхваляют в самых неумеренных выражениях и приписывают ему совершенно мифические качества. Будто бы он, возглавляя работу комсомольцев-подпольщиков, занимался «аналитической разведкой»[318]. Причем это утверждение повторяется многократно, обыгрываясь на все лады. И нет ни одного примера с изложением материалов «аналитической разведки», проведенной Андроповым, за исключением один раз упоминаемого составленного им обзора писем финских военнослужащих, добытых, конечно же, другими людьми.

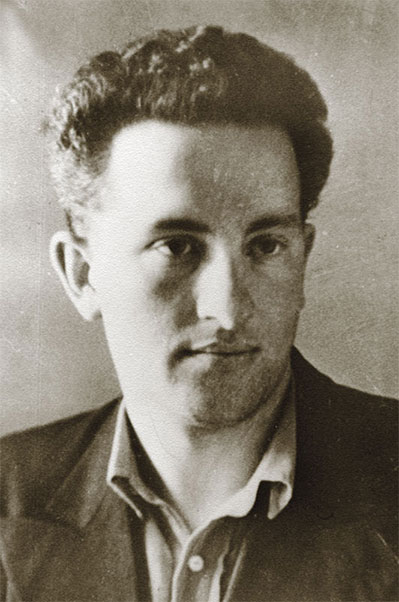

Юрий Андропов

1930-е

[Архив СВР]

Что же получается, фрагменты переписки финских военных, процитированные в докладной Андропова, и есть «аналитическая разведка»? Большего абсурда не придумать. Во-первых, вообще нет такого вида разведки, и сам термин выдуман. Разведка прежде всего добывает информацию. А уже на основе полученной информации проводится аналитическая работа по оценке результатов и прогнозирование. Но это именно обработка результатов добытой информации, но никак не «аналитическое» добывание. Разведка, как пылесос, втягивает все скрытое от посторонних глаз, а уж затем только оценивает – нужно или не нужно, важно или не важно и, вообще, как понимать добытые сведения. Во-вторых, разведка – это конкретные скрытные действия в условиях контрразведывательного противодействия. Разведчик добывает информация «в поле», то есть в условиях заграницы или враждебного окружения. Разведчиком никак не назовешь того, кто сидит в кабинете в безопасных условиях на «большой земле» и обрабатывает информацию.

Аппаратчик и кабинетный руководитель Андропов ни разу не был в тылу врага и сам ничего не добывал. Свои докладные записки наверх составлял на основе документов, полученных от других лиц, уполномоченных делиться с ним информацией. Но зато как звучит, особенно в свете будущей карьеры руководителя КГБ: «О.В. Куусинен привлек молодого комсомольского руководителя Ю. Андропова к участию в невидимой войне с противником посредством аналитической разведки», и там же: «Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов был посвящен в секретную деятельность Андропова в области аналитической разведки»[319]. Ну что тут скажешь – кудреватое пустозвонство и ни одного факта. Где переписка Андропова с Куусиненом или где свидетельства их встреч? Ну хотя бы какие-нибудь зацепки об их служебном или внеслужебном общении. Ничего!

А между тем Андропов и сам себе набивает цену в глазах ЦК ВЛКСМ. Вот, например, пишет Михайлову 13 марта 1942 года: «Сейчас серьезно работаем над тем, чтобы „вылезти дальше во внешние сферы“. Все возможности для этого у нас есть. Необходимо только технически нам кое в чем помочь. Первые сведения для организации работы мы собрали. Их я буду посылать фельдсвязью. Более подробно об этих делах писать не решаюсь. Прошу Вас дать указание особому сектору об установлении для переписки по этим делам шифра (только на время войны)…»[320].

Понятно, что Андропов планирует распространить вылазки комсомольцев-подпольщиков и партизанские действия собственно на территорию Финляндии. Тут действительно нужна особая секретность переписки и, самое главное, одобрение Москвы. Только центр мог разрешить или не разрешить замахнуться на Финляндию. В конце концов это произошло. Партизанские рейды распространились и на приграничные районы финской территории[321].

Статья о советских партизанах

[Новые известия. 2002. 4 октября]

Вообще, военный период в жизни Андропова самый беспроигрышный в деле расточения похвал и выражения восхищения. Тут авторы соревнуются друг с другом. Стиль изложения несколько казенный и пафосный, но заслуги вполне персонифицированы: «Перестройка работы прежде всего проявилась в широкой мобилизационной деятельности комсомольских организаций на помощь фронту. Комсомол был активным помощником партии в создании партизанских отрядов, истребительных батальонов, отрядов народного ополчения, подпольных групп, санитарных дружин и других формирований. Решение этих важных вопросов ложилось прежде всего на плечи первого секретаря ЦК ЛКСМ Юрия Владимировича Андропова и секретарей райкомов комсомола»[322].

И еще пишут об Андропове: «…действия его при всей основательности были стремительны, умение перестраиваться в нужный момент – поразительным», его отличало «стратегически широкое понимание войны». Ну и, конечно, «был требовательным, взыскательным, не прощавшим грубых ошибок, допущенных из-за безответственности. Но в то же время – очень внимательным, чутким, понимающим нужды людей». Умел подбирать кадры, а людей слушал «вдумчиво и внимательно… Это был его способ познания людей, которым он доверял серьезное дело»[323]. Ну и много еще чего в том же духе.

Пишут, и вполне художественно, о переживаниях Андропова и о том, как тяжело он воспринимал гибель комсомольцев, как переживал, когда приходил на аэродром отправлять партизанские и разведывательно-диверсионные группы: «Он горбился, как будто физически ощущал тяжесть ответственности, лежащей на нем… Его глаза почти всегда были печальны, словно он заранее знал, что далеко не все молодые ребята, воспитанники комсомола Карелии, смогут вернуться на Большую землю»[324].

И ведь никто не отрицает ни заслуг Андропова, ни его действительно напряженной и многодневной работы в годы войны. Что было – то было. Но он был не лучше и не хуже остальных комсомольских руководителей прифронтовых районов. А вот пришла эпоха неумеренных похвал, и в тени славословий в адрес Брежнева и его фронтовых заслуг начали появляться книги и о руководителях рангом поменьше. В народе так и шутили – ну теперь пойдут партизаны и пионеры-герои.

По воспоминаниям помощника председателя КГБ: «…когда бывший комсомольский вождь Карелии Андропов стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, то холуи из Агитпропа ЦК задумали подготовить книгу об успехах партизанского движения в Карелии и его руководителе, первом секретаре ЦК карельского комсомола Юре Андропове. Подхалимы решили, что надо отличиться чем-то, что было бы аналогом „Малой земли“, якобы написанной Брежневым. Узнав об этой „инициативе“, Юрий Владимирович в резкой форме запретил даже статейки на эту тему в средствах массовой информации»[325]. Понятно, что у Андропова хватило здравого смысла не выступать автором липовых мемуаров, как это случилось с Брежневым. Но запретить печатать статьи и книги о партизанах Карелии, где превозносилась его роль, было не в его силах. Выходили книги, статьи и воспоминания карельских комсомольцев-подпольщиков[326].

«Карельский вопрос»

Наступление Красной Армии на Карельском фронте стремительно развивалось с июня 1944 года. Был взят Петрозаводск, войска продвигались к границам Финляндии. И как это было во всех освобожденных от оккупации районах СССР, первостепенное внимание было обращено на поведение населения в занятых финнами районах. Наказание всех сотрудничавших в оккупации с врагом являлось для советской власти важнейшим делом. В Карело-Финской республике была своя специфика. Как отмечал 3 августа 1944 года в докладной записке Куприянов: «До 100 тыс. лучших сынов и дочерей карело-финского народа, и в их числе свыше 24 тыс. чел. карело-финской национальности, с оружием в руках выступили на защиту советской Отчизны…»[327]. И далее в записке, озаглавленной «Об участии карело-финского народа в Отечественной войне», Куприянов приводит многочисленные примеры героизма девушек-карелок, перечисляет имена шести Героев Советского Союза, уроженцев республики и среди них карелов, вепсов и финнов[328].

Педалирование темы участия коренного населения в борьбе с врагом не случайно. В Военном совете фронта стали поговаривать еще об одном «ненадежном» народе. У всех перед глазами был пример выселения народов Кавказа и Крыма по надуманному, но вместе с тем тяжкому обвинению в поголовном сотрудничестве с врагом. В Карелии, как и везде, примеры коллаборационизма были. Мало помогали партизанам, были случаи выдачи партизан и подпольщиков жандармерии. В общем, вроде как у всех, но один аспект бросался в глаза. Финны делали существенное различие в обращении с родственными им народами (карелами, вепсами) и русскими. Судьба последних была в оккупации тяжела и трагична: «Русские были поставлены в худшие материально-бытовые и политические условия, чем карелы и финны. Финны ввели три категории продуктовых карточек: финская, карельская и русская…». Часть русского населения попала в финские концлагеря – в шести лагерях в Петрозаводске содержалось более 20 тысяч русских, «главным образом насильственно привезенных из оккупированных районов Ленинградской области»[329].

Общий вывод докладной записки Купринова звучал не без патетики и был призван снять обвинения с коренного населения: «…можно сделать вывод, что подавляющее большинство карело-финнов оккупированных врагом районов не поддалось на провокацию финско-фашистской пропаганды, остались верными своей советской Отчизне, что только продажные элементы, оторванные от народа негодяи пошли в услужение финским захватчикам»[330].

Все это написано Куприяновым не случайно. Это не дежурные фразы. Он знал, какие разговоры ведутся среди командования Карельского фронта, где член Военного совета Терентий Штыков и другие представители командования настаивали на депортации финно-угорского народа[331]. Разумеется, это могли быть лишь пожелания, о которых узнал и позднее зафиксировал в своих мемуарах Куприянов. Подобное решение мог принять только Сталин, а он вряд ли готов был пожертвовать 16-й союзной республикой. Ведь выселение титульного народа автоматически обессмысливало ее существование. Стоит помнить, что массовые репрессии при Сталине – это продуманный, просчитанный и управляемый процесс. Одно дело «закрыть» автономию (как это сделали с Калмыкией, Чечено-Ингушетией и Крымом), а другое – ликвидировать союзную республику. Причем в условиях, когда еще идут боевые действия и не ясно на каких условиях они прекратятся. А что потом, будет ли шанс ли «советизировать» Финляндию? А если так, то стоит сохранить задел для будущего – «республику на вырост». Позднее Сталин сожалел как о допущенной ошибке, что не оккупировал Финляндию: «…мы слишком оглядывались на американцев, а они и пальцем бы не пошевелили»[332].

И все же «карельский вопрос» получил свое разрешение 31 августа 1944 года в виде постановления ЦК ВКП(б) «О недостатках политической работы среди населения районов Карело-Финской ССР, освобожденных от финской оккупации». В постановлении указывалось: ЦК компартии республики «политически недооценил того факта, что население освобожденных районов в течение трех лет находилось под воздействием лживой и враждебной нам финско-фашистской пропаганды», «не развернул необходимой массово-политической работы» среди населения освобожденных районов и не принял должных мер к разоблачению этой враждебной пропаганды[333]. В постановлении предписывалось коренным образом улучшить массово-политическую работу среди населения республики, направить в республику лекторов и пропагандистов и обеспечить бесперебойное издание газет, «превратив их в действительный центр политической работы в массах»[334].

Руководству республики, да и Москве было о чем беспокоиться. Например, в сводках перлюстрированной корреспонденции жителей Олонецкого района в августе 1944 года звучало разочарование в вернувшихся советских порядках и описывалось житье при финнах: «Мы три года работали индивидуально под владением Финляндии, землю роздали крестьянам, и лошадей, и с/х инвентарь. Жили ничего, с хлебом, были сыты, сверх своего хлеба давали норму из лавки, хлеб давали мукой, масло коровье, сахар, мясо, белую муку, мармелад, сахарин, папиросы, 8 пачек в месяц, была готовая одежда и обувь… Издевательства со стороны финнов над нами не было и обращение было хорошее…», или другое письмо: «Хозяйство держала по силе возможности хорошо. При финнах мы тоже жили и работали, норму нам давали и вообще не голодали и жили на ихние марки, работа спорилась, и жили хорошо. Работали свободно…». А вот и нотки разочарования: «Нюра, мы уже два года жили на своем единоличном хозяйстве, имели 2,5 га земли, 2 лошади, имели свинью, корову и работали для своей потребности, а теперь опять загнали в колхоз и отобрали весь посев и лошадей, и осталась одна корова, а если бы не организовали колхоз, то у нас очень прекрасно жилось бы, работа шла бы успешно…». Или вот: «При финнах сено косили косилками, а убирали сами сколько на зиму надо было, а теперь не знаю как, дадут, наверно, на трудодни…»[335].

Война с Финляндией закончилась в сентябре 1944 года. Возглавивший в августе страну фельдмаршал Маннергейм почел за благо выйти из войны. Накануне прекращения боевых действий он 2 сентября 1944 года написал письмо Гитлеру, где объяснял мотивы своего решения: «Предпринятое русскими в июне большое наступление опустошило все наши резервы. Мы не можем больше позволить себе такого кровопролития, которое подвергло бы опасности дальнейшее существование маленькой Финляндии. Хотел бы особо подчеркнуть, что даже если судьба не принесет Вашему оружию удачи, Германия будет тем не менее продолжать существовать. Того же нельзя сказать о судьбе Финляндии. Если этот 4-миллионный народ будет сломлен в войне, не вызывает сомнения, он обречен на вымирание. Не могу подвергнуть свой народ такой угрозе»[336]. Маннергейм заканчивал свое письмо призывом разойтись мирно: «Считаю своим долгом вывести мой народ из войны. По своей воле не могу и не хочу поворачивать оружие, которое нам так щедро доставлялось, против немцев. Надеюсь, что Вы, даже если и не сможете одобрить мое письмо, все же так же, как я и все финны, захотите и попытаетесь действовать так, чтобы разрыв наших отношений смог произойти без ненужных обострений»[337].

Крепкий партиец

1943 год мог стать жизненной развилкой для Андропова. Его выдвинули на работу в Москву. И даже состоялось решение 23 марта 1943 года о зачислении Андропова в аппарат ЦК ВЛКСМ на должность заведующего отделом рабочей молодежи. Но дальше распоряжения по аппарату ЦК ВЛКСМ дело не пошло[338]. На уровне бюро ЦК комсомола решение не было принято. Кто-то его затормозил. Второй раз секретарь ЦК комсомола Михайлов пытался вытащить Андропова в Москву в августе 1944 года. Он написал письмо секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову с предложением назначить Андропова заведующим организационно-инструкторским отделом ЦК комсомола. Но в аппарате управления кадров ЦК ВКП(б) решили вопрос по-другому. Там учли просьбу Андропова о переводе на партийную работу и рекомендовали его на должность второго секретаря Петрозаводского горкома партии[339]. И это назначение в ноябре 1944 года состоялось.

Юрий Андропов с женой Татьяной

1940-е

[Из открытых источников]

Комсомольский руководитель Михайлов не оставлял попыток заполучить на работу в Москву Андропова. Он решил использовать на благо комсомола литературный талант Андропова и назначить его на должность заместителя редактора «Комсомольской правды». И 31 мая 1945 года написал соответствующую просьбу отвечавшему за партийные кадры Маленкову. Но теперь требовалось еще согласие и партийного руководителя Карело-Финской ССР Куприянова[340]. И он его не дал. Ему нужен был такой заместитель, как Андропов, и он не хотел видеть в своем окружении новое лицо. С Андроповым он вполне сработался[341].

В сентябре 1944 года Куприянов подписал представление о награждении Андропова орденом Красного Знамени. Отмечая заслуги Андропова, он писал: «…при непосредственном участии тов. Андропова подготовлено и направлено в партизанские отряды КФССР более 400 комсомольцев и молодежи, кроме этого, 50 ответственных комсомольских работников было послано в тыл врага организаторами комсомольского подполья и агитаторами. Создано и работает 7 подпольных РК ЛКСМ и более 30 первичных комсомольских организаций»[342]. Увы, авторитета Куприянова было недостаточно, и это награждение не состоялось.

Да и мнение об успешности партизанского движения в Карело-Финской республике складывалось весьма критичное. Для широкой партизанской борьбы и активности подполья в республике просто не было условий. Большая и малолюдная республика с редкими населенными пунктами, где коренные жители помнили все обиды от советской власти и сами жестоко расправлялось с небольшими партизанскими группами или выдавали их финским военным и жандармам[343]. Людей «оттуда» население сразу замечало. Тут любой более или менее крупный отряд был как на ладони. И многие партизанские вылазки кончались трагически. Летний рейд первой партизанской бригады в 1942 году окончился разгромом, уцелела лишь пятая часть бойцов, выжившие надолго запомнили этот «голодный поход». Из 225 комсомольцев бригады погибли 194 человека[344]. Те, кого Андропов готовил, снаряжал и отправлял.

Провалы видел и признавал сам Андропов. Более того, позднее Андропов вообще открестился от своей руководящей роли: «Никакого участия в организации подпольной работы я не принимал! Ничего о работе подпольщиков не знаю. И ни за кого из работавших в подполье ручаться не могу»[345].

На должности второго секретаря Петрозаводского горкома партии Андропов фактически стал хозяином города. Первым секретарем горкома числился Куприянов, по совместительству со своей основной должностью первого секретаря ЦК компартии республики, соответственно горком был за Андроповым. Новое назначение было серьезным. Теперь Андропов отвечал не только за политико-агитационную работу, к чему он вполне привык в комсомоле, но и за всю хозяйственную и производственную жизнь города. Теперь выполнение государственных экономических планов городской промышленностью входило в его зону ответственности. Такова была политическая система СССР – коммунистическая партия и ее руководящие органы только по Конституции считались общественной организацией, а на деле они были реальным и особым механизмом власти. Партия подменяла собой все ветви власти, и законодательную, и исполнительную, и судебную.

Ему исполнилось в 1944 году лишь 30 лет, а он уже был состоявшимся партийным руководителем среднего звена. Восстановление Петрозаводска после разрушений войны, снабжение населения, организация городской жизни – все эти вопросы стали для Андропова повседневным наполнением его рабочих будней. Заседания и поездки – смысл его бытия.

Со своими обязанностями Андропов справлялся. С Куприяновым работал дружно, без конфликтов и при полном взаимопонимании. Андропов вообще умел ладить с начальством. Награда не замедлила быть. В январе 1947 года Андропов поднимается сразу на пару ступеней вверх. Его избрали вторым секретарем ЦК компартии Карело-Финской ССР. Теперь он по праву второй человек в республике. Большая власть и большие возможности. Но и мера ответственности немалая.