Полная версия:

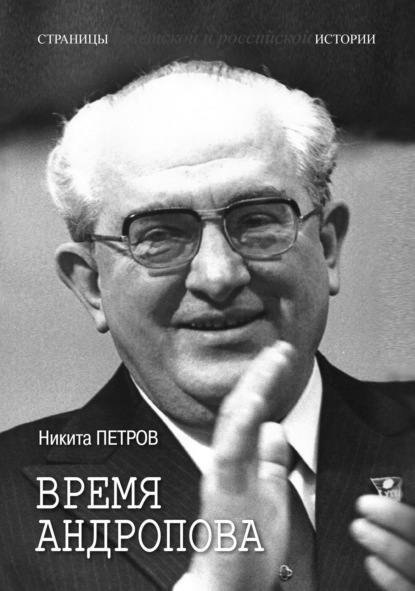

Время Андропова

А республика оставалась в списке хронически отстающих. В Карело-Финской ССР систематически не выполнялись народно-хозяйственные планы. Основная отрасль республики – лесозаготовительная промышленность. Планы лесозаготовок не выполнялись и в довоенное время[346]. Не лучше обстояло дело и после войны. Были провалены планы лесозаготовок, посевных работ, отмечались хищения в рыбной промышленности, где также систематически не выполнялись планы[347]. Проблемы в республике накапливались. В конце концов в Москве посчитали нужным обновить руководство Карело-Финской республики. Куприянов явно засиделся, потерял остроту в восприятии недостатков, свыкся с ними, растратил свой политический капитал. А и того хуже – он был прямым ставленником «ленинградцев». Да он и сам позднее красочно описал в мемуарах историю своего назначения в июне 1938 года в Карелию:

«Заседание бюро Куйбышевского райкома партии подходило к концу, когда в моем кабинете раздался телефонный звонок. Я снял трубку и сразу же узнал знакомый голос. Звонил секретарь Ленинградского горкома партии Алексей Александрович Кузнецов. Он поздоровался и сказал:

– Поздравляю! Тебя рекомендуют первым секретарем Карельского обкома партии.

От неожиданности я растерялся и не знал, что ответить. Помолчав секунду, не очень внятно произнес:

– Не шутите, Алексей Александрович.

– Ты не один? – почувствовав мое замешательство, спросил он.

– У меня заседание бюро.

– Тогда понятно. Вот что: пусть заседание ведет второй секретарь, а ты сейчас же приезжай в Смольный.

Минут через пятнадцать я уже был в Смольном. Алексей Александрович встретил меня дружеской улыбкой.

– Не веришь? Расскажу обо всем по порядку. Сейчас в Петрозаводске проходит областная партийная конференция. На ней присутствует инструктор ЦК ВКП(б) Крачун. Он обстоятельно докладывает в Москву о ее работе. Прения по отчетному докладу показали, что первый секретарь обкома не пользуется авторитетом в организации, наделал много ошибок. Содержание телеграмм Крачуна было доложено Сталину. Он пригласил к себе находящегося в Москве Жданова и поручил подобрать на должность первого секретаря Карельского обкома кого-нибудь из партийных работников нашего города. Андрей Александрович назвал твою кандидатуру. Потом позвонил в Ленинград. Я поддержал. Жданов просил передать тебе привет, пожелал успехов в работе и выразил надежду, что ты не подведешь Ленинградскую партийную организацию.

А.А. Жданов с сестрой на даче в Волынском

1938

[Архив автора]

Кузнецов закурил и продолжал:

– Сегодня там заканчивается вечернее заседание. Завтра заседаний не будет – в Петрозаводске устраивают парад физкультурников. Сейчас половина седьмого. Поезд отправляется в семь пятнадцать. Билет забронирован, машина у тебя есть. Поезжай на вокзал и садись в поезд. Завтра утром будешь в Петрозаводске. Тебя встретят. О решении Политбюро рекомендовать тебя первым секретарем там уже знают»[348].

Все верно – сам Сталин предложил Жданову найти именно среди «ленинградцев» подходящего человека для Карелии. Но это было тогда, еще до войны. А к 1950 году ситуация кардинально изменилась. Жданов умер. Секретарь ЦК ВКП(б) Алексей Кузнецов арестован и его обвиняют в антипартийной и антигосударственной деятельности, как и других многочисленных фигурантов «Ленинградского дела». И кто напомнит Сталину, что это он зачислил когда-то Карелию в вотчину Жданова, в зону его ответственности? Может быть, небольшим, но все же крепким крылом «Ленинградское дело» накрыло руководителей Карело-Финской ССР.

А.А. Кузнецов

1930-е

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 98]

И из-под ног Куприянова стала уходить почва. Под него стали основательно подкапываться. Перво-наперво в Петрозаводск прибыл проверяющий инспектор из ЦК. Проверки, отчеты, докладные записки, акты обследований – все это легло в основу многостраничной записки «О работе ЦК КП(б) Карело-Финской ССР», направленной 20 декабря 1949 года Маленкову. Тон записки и приведенные факты не оставляли Куприянову шансов сохранить свой пост. Отмечалось, что в республике не только не устранены недостатки, о которых говорилось еще в решениях ЦК ВКП(б) в 1944 году, но более того, ЦК компартии республики «усугубил эти ошибки». И далее как приговор: «Основной причиной этого явилось то, что ЦК компартии и его секретарь т. Куприянов, формально согласившись с решением ЦК ВКП(б), по существу не выполнили это решение и проводили свою прежнюю порочную линию в руководстве республикой»[349].

Далее в записке отмечались ежегодные провалы с выполнением государственных планов в промышленности и сельском хозяйстве «по причинам, зависящим от местного руководства», а ЦК компартии республики не устранял крупные недостатки, а «всячески их замазывал». Записка изобиловала примерами обмана центральных органов и партийной организации республики со стороны Куприянова, завышавшего экономические показатели, приводившего «ложные сведения» в отчетных докладах на съездах и пленумах[350].

Конечно, было и о кадровой работе: «Руководящие кадры подбираются на основе старых связей и знакомства по прежней работе…»[351]. В общем, беспринципность и очковтирательство. Вывод в записке был приговором Куприянову: «Для устранения ошибок и недостатков в руководстве республиканской партийной организацией ЦК компартии республики должен покончить с настроением благодушия и зазнайства, быть правдивее и честнее перед парторганизацией и ЦК ВКП(б), по-настоящему развернуть критику и самокритику и поднять уровень политического руководства»[352].

Далее события развивались стремительно. На заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 26 декабря была рассмотрена записка о недостатках в республике и заслушан доклад Куприянова с объяснениями. Объяснения Куприянова никого не удовлетворили, и постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 января 1950 года он был освобожден от должности[353]. Через два дня решением Оргбюро ЦК ВКП(б) материалы на Куприянова были переданы в Комиссию партийного контроля[354].

Но и это еще не все. Куприянову предстояло пройти унизительную процедуру освобождения от должности на пленуме республиканского ЦК. Публичная экзекуция руководителя не сулила ничего хорошего и Андропову. И хоть его персонально не упомянули в цитированном документе, было очевидно, что второй секретарь не мог быть в стороне от всех этих отмеченных безобразий Куприянова.

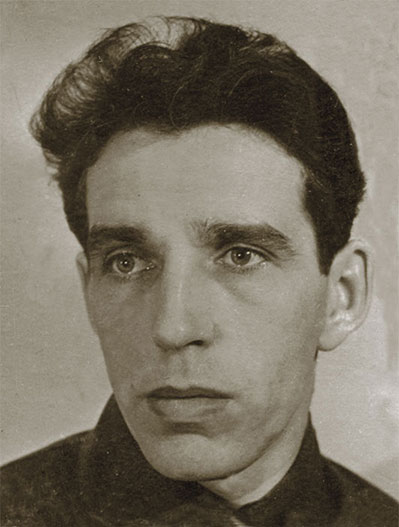

Ю.В. Андропов

1950

[РГАНИ]

Пленум ЦК компартии Карело-Финской ССР открылся 24 января 1950 года. Куприянов выступил с покаянной речью и помимо вполне ожидаемой от него самокритики затронул критическими замечаниями Андропова и ряд других руководящих деятелей республики. Конечно, зачем все брать на себя – пусть и другие отдуваются. Председательствовал на пленуме второй секретарь республиканского ЦК Андропов[355]. Это был хороший признак. Конечно, выступать Андропову пришлось. Он записался в прения, но выступил не в первых рядах – слушал других, вырабатывал линию. Выступил на второй день работы пленума.

Признав, что решение ЦК ВКП(б) верно и совершенно справедливо, Андропов тут же встал на привычный и спасительный путь – каяться и все признавать. Остановившись на фактах систематического невыполнения народнохозяйственных планов, Андропов указал на высказанную Куприяновым «гнилую теорию» об исчерпанности внутренних сил республики и необходимости завоза рабочей силы: «Я считаю своей серьезной ошибкой, что я не выступил против этой теории, несомненно, очень вредной и гнилой»[356].

Андропов знал правильные слова и эпитеты, понимал очередность их произнесения. Он пустил в ход все свое красноречие: «Я должен прямо сказать, что я тут не вижу ничего, что могло бы оправдать мое поведение. Дело в том, что вести борьбу против недостатков, о которых здесь говорили, о которых и я говорил в области промышленности, – это прежде всего означало вести борьбу против неправильного поведения т. Куприянова. Я должен прямо заявить пленуму, что такой борьбы я не вел. В течение длительного времени я с умилением смотрел в рот тов. Куприянову и считал многие вещи совершенно правильными и допустимыми»[357]. Мало того, признавался Андропов, такое поведение «называется мелкобуржуазной трусливостью», и «я считаю себя виновным прежде других секретарей»[358].

Андропов заверил, что готов к любому решению в отношении себя, но не преминул указать на некоторых коллег: «Я повторяю, товарищи, что полностью признаю свою ответственность и считаю, что пленум вправе потребовать ответственности от меня и решить вопрос о моей судьбе, но, вместе с тем, считаю необходимым высказать несколько замечаний в адрес других членов бюро»[359]. И тут же назвал председателя Совета министров республики Виролайнена, который на пленуме, по словам Андропова, «неплохо выступил», но ранее «никогда не ставил остро вопросы и этим неправильно воспитывал людей». Более того, Андропов вдруг вспомнил, как Виролайнена «за его недостойное и неправильное поведение в быту» критиковали, и добавил: «Многим товарищам известно, что тов. Виролайнен пьянствовал, являлся на работу в нетрезвом виде, это видели сотрудники Совета Министров и это не способствовало укреплению авторитета тов. Виролайнена. Тов. Виролайнен, по моему мнению, не справляется с руководством Совета Министров, и не справляется с обязанностями члена бюро ЦК, и я вношу предложение вывести его из состава бюро ЦК»[360]. Обрушился Андропов и на своего преемника на посту второго секретаря Петрозаводского горкома Владимира Васильева, который накануне критиковал Андропова. Критику Андропов признал, но тут же заявил, что Васильев «копировал приемы Куприянова в работе», и подытожил: «Васильев в работе бюро не будет полезен»[361].

Г.М. Маленков

1950-е

[Огонек. 1952]

Л.П. Берия

1940-е

[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 70]

Вот она – партийная принципиальность! Андропов сохранил должность, а Виролайнен и Васильев потеряли. Дело разворачивалось. Куприянова арестовали 17 марта 1950 года. Вслед за ним последовали и другие аресты руководящих работников Карело-Финской ССР. Арестовали и того, кого Андропов упомянул в своей речи на январском пленуме, – Виролайнена. Помимо арестов, еще больше руководителей поснимали с работы.

Тот самый Николай Крачун, водворивший Куприянова в июне 1938 года на пост руководителя Карелии, тоже не избежал гонений в связи с посадками в Карело-Финской ССР. Он ведь имел несчастье и сам выдвинуться на руководящую работу в Петрозаводск. С июня 1947 по июнь 1949 года занимал должность третьего секретаря ЦК КП(б) Карело-Финской ССР. То есть был в подчинении у Андропова. Хотя ему по сравнению с другими повезло. Лишь самым краем прошел по «Ленинградскому делу». В июне 1950 года его отправили куда подальше – на должность начальника Нижнеамурского областного управления связи[362].

Другим руководящим работникам Карело-Финской ССР повезло куда меньше. Ну хотя бы не расстреляли, как Кузнецова. А вот Андропов уцелел. Как такое могло произойти? Его даже избрали в марте 1950 года депутатом Верховного Совета СССР. Хотя в небольших республиках вторых секретарей не избирали союзными депутатами, их удел республиканский уровень депутатского представительства. В чем причина устойчивости Андропова?

Позднее в мемуарных записях Куприянов обвинял Андропова в предательстве. Приводил эпизод, когда в июле 1949 года в связи с хищениями на Беломорском рыбзаводе в Комиссию партийного контроля к Шкирятову вызвали сначала не его, а Андропова, и в итоге в Москве на Куприянова «все свалили при помощи Андропова»[363]. У Куприянова даже нашлось объяснение, будто «Андропов получил большое доверие у Маленкова и Берии»[364]. Конечно, доверие этих влиятельных членов Политбюро дорогого стоит, но вот более конкретных фактов, кроме собственной убежденности, Куприянов не привел. Между тем сам Куприянов накануне ареста написал заявление на имя Сталина, в котором признавал, что возводил «измышления на руководителей партии и правительства» и вел подобные разговоры с рядом лиц, включая Андропова[365].

Так можно ли говорить о предательстве? Довольно четкую оценку дает Рой Медведев: «Занимать в тоталитарной системе высокий пост и не предавать время от времени своих друзей, соратников или просто ни в чем не повинных людей было невозможно. Здесь каждый сам делал свой выбор, и каждый сам искал оправдания своим прегрешениям»[366].

На краю бездны

Совершенно бездоказательными выглядят встречающиеся в литературе утверждения о постоянных контактах Андропова с Куусиненом на рубеже 1949–1950 годов: «Андропов подолгу бывал в командировках в Москве. Своего покровителя он посещал не только в его московском рабочем кабинете, но и нередко навещал дома – дорога в квартиру О.В. Куусинена № 19 в первом подъезде, на 10-м этаже в Доме правительства на набережной Москвы-реки была ему хорошо знакома. Возможно, получал приглашения и на дачу Куусинена в Серебряном Бору»[367]. Сразу столько деталей! Ну как не поверить. Такие подробности в тексте – это как порука достоверности. И не одной отсылки, откуда эти сведения. Понятно, что они были хорошо знакомы и вполне очевидно, что рабочие контакты у них были. Но Куусинен по характеру не тот человек, чтобы так приближать к себе сослуживца, даже если и симпатизировал ему.

А ходил-то Андропов к Куусинену так часто зачем? И тут – главное: «Когда Ю.В. Андропов оказался фигурантом „ленинградского дела“, Куусинен как опытный политик, следуя своим правилам невмешательства в политическое противоборство партийных группировок во власти, отдавая предпочтение испытанным коминтерновским скрытым методам ведения политической борьбы, консультировал своего молодого ученика, давал советы и рекомендации о линии поведения в отношении опального Куприянова, о позиции в партийном активе в Карелии и в отношении недоброжелателей»[368]. Да, мудрено изложено! Вот только «консультациями» тут не поможешь. И потом, какие группировки, какое противоборство? За фабрикацией «Ленинградского дела» стоял Сталин. Именно он принимал решения об арестах. Без его ведома работник такого номенклатурного уровня, как Андропов, не мог быть арестован.

Много позднее Андропов рассказывал своим сослуживцам по работе в ЦК, что «в период работы в Карелии Отто Вильгельмович спас его от серьезных неприятностей во время „ленинградского дела“»[369]. Интересно, «серьезные неприятности» – это что? Вот исключение из партии и арест – это катастрофа, крушение всего. А серьезные неприятности – может быть, выговор или понижение в должности? Вполне вероятно, Андропов так и думал о роли Куусинена и даже был в этом уверен. Но, скорее всего, это заблуждение было результатом его более позднего общения с Куусиненом в аппарате ЦК в конце 1950-х годов. Когда все стали заметно смелее и могли друг другу рассказывать побасенки из прошлого, дескать, как мы «не молчали».

Андропов и без каких-либо советов инстинктивно понимал, как надо действовать. Он избрал самую простую и проверенную временем линию защиты – все признавать и каяться. Он и в декабре 1938 года на пленуме обкома комсомола в Ярославле именно таким образом и выкрутился, отбиваясь от обвинений. Тогда он ведь еще ни о каких «коминтерновских скрытых методах борьбы» и не слыхал совсем.

Это вообще миф, будто Куусинен мог помочь Андропову избежать возможного ареста в связи с «Ленинградским делом». Жена Куусинена, арестованная в январе 1938 года, пишет в воспоминаниях: «…он и разу даже пальцем не пошевелил, чтобы уберечь меня от тюрем и лагерей»[370]. И добавляет: «Я не смогла вспомнить ни одного случая, когда бы Куусинен помог кому-нибудь в беде»[371]. Он не помог даже собственному сыну, арестованному в 1937 году, его вызволил из лагеря Берия 29 ноября 1939 года как «подарок» Куусинену накануне его судьбоносного назначения на должность «освободителя Финляндии».

Куусинен безошибочно знал, что можно, а чего нельзя. Хорошо это выучил еще в довоенное время. Вот типичный пример партийной дисциплины: «принципиальный коминтерновец» Куусинен в опубликованной в начале 1946 года статье о проходящем в Хельсинки процессе над финскими военными преступниками умудрился ни разу не упомянуть Маннергейма[372]. В статье он красочно рассказал о том, как финское правительство вступило в сговор с Гитлером и участвовало в подготовке агрессии против СССР в 1941 году. Но ни слова о Главнокомандующем финской армии. Куусинен понимал, если Сталин кремлевской милостью вывел Маннергейма за скобки, значит, так тому и быть.

О.В. Куусинен

[Из открытых источников]

По воспоминаниям его жены Айно Куусинен:

«О Финляндии Куусинен говорил всегда с ненавистью, не любил даже свой язык. После смерти Ленина и Гюллинга он добился того, что в школах Карелии преподавание стали вести на русском языке.

Судя по всему, Отто мечтал покорить Финляндию. Однажды он мне признался, что хотел бы взять власть в Финляндии, а впоследствии стать „проконсулом“ всей Скандинавии. А когда коммунизм победит во всей Европе, он снова вернется в Москву, и весь мир будет подчиняться его воле.

Он, конечно, имел в виду, что все это будет завоевано вооруженным путем. Как я уже говорила, в середине 30-х годов он пришел к убеждению, что победы коммунизма не достичь политическими средствами, нужна военная сила.

Первый шаг к этому Советский Союз сделал 30 ноября 1939 года, когда Красная Армия пошла на Финляндию. Роль Куусинена здесь, несомненно, была велика. Он хотел взять реванш, вернувшись на изгнавшую его родину с Красной Армией. В этой войне, принесшей столько горя финскому народу, повинен и он»[373].

И что же с Куусиненом? Все эти туманные и красивые фразы о его тайном покровительстве Андропову, закулисные консультации в трудную минуту – просто пустословие, за которым нет ни одного конкретного факта. А ведь это уже стало общим местом в андроповедении утверждать об их особых отношениях, о том, что Куусинен защитил Андропова в 1950 году от возможного ареста в связи с «Ленинградским делом», ну и все такое прочее вплоть до протежирования Андропову и в позднехрущевское время. Уже понятно, никого и никогда Куусинен вообще не защищал, а уж тем более не имел возможности отвести от кого-то беду, если арест был уже санкционирован Сталиным. А как уже говорилось, арест людей высокого номенклатурного уровня мог состояться только с одобрения Сталина.

Вот, например, что пишет Игорь Синицин, несколько лет работавший помощником Андропова: «О.В. Куусинен был именно тем влиятельнейшим, хотя и закулисном членом советского руководства, который с начала 40-х годов обратил самое благосклонное внимание на талантливого организатора и активного комсомольского функционера Юру Андропова»[374]. И опять только слова, которым можно верить или не верить. А где же факты?

Между тем связь Куусинена, формально занимавшего руководящий пост председателя Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, с республикой была весьма символической и эфемерной. Он в основном находился в Москве и приезжал в Петрозаводск лишь на партийные пленумы и сессии Верховного Совета[375].

А в тот год под Андроповым было по-настоящему горячо. Случись такое, что его арестовали, семья была бы обречена на муки. Жену отправили бы в ссылку, так как это случилось с семьями осужденных по «Ленинградскому делу», а детей – девятилетнего Игоря и четырехлетнюю Ирину ждали сиротство и мытарства. Но по счастью для Андропова этого не случилось. И тут нет никакой особой интриги. И уж тем более какой-либо заслуги Куусинена, который и сам мог легко оказаться жертвой.

Андропов не был связан с «ленинградцами» ни развитием своей карьеры в прошлом, ни какими-то тесными контактами с ними же в текущий момент. Он замыкался в «карельском кругу», главной опасностью для него могли стать показания Куприянова на следствии. И он не подвел следователей. В 4-м томе архивно-следственного дела Куприянова в списке названных им «преступных связей» значится Андропов[376]. Показания Куприянова направлялись Сталину, и он решал – кого арестовать, а кого пощадить. Да, это была его прерогатива – казнить или миловать. Андропова помиловал. Просто мало его знал. Ну кто он – один из многих вторых секретарей компартий республик. Пусть пока живет. А показания на него Куприянова могут подождать. Компромат такого рода Сталин копил, вдруг пригодится. Если потребуется, это ведь готовый материал для ареста. Вот такие кошки-мышки.

1950 год мог закончиться плохо не только для Андропова. Как пишет в воспоминаниях Айно Куусинен: «Когда я снова была под следствием в 1950 году, однажды утром на Лубянке меня привели к генералу. Он на меня покосился, сказал: „В 1938 году вам удалось спасти вашего мужа. Но на этот раз никто не в силах ему помочь, теперь я имею все основания считать его британским шпионом, мы даже знаем, кто его завербовал…“». Тут уж не до помощи другим. Кто бы самому Куусинену помог?!

Время от времени министр госбезопасности докладывал Сталину о наличии компрометирующих материалов на партийную верхушку и прилагал списки руководящих работников с «характеризующим материалом». В большинстве случаев речь шла о тех, на кого были показания, выбитые у арестованных партийцев еще в 1937–1938 годах. Давшие эти показания давно были расстреляны, а протоколы их допросов заботливо сохранены и расписаны на карточки, пополнившие картотеку лиц, «скомпрометированных показаниями арестованных врагов народа».

И таких материалов – море. Вот, например, из МГБ в ЦК направлены агентурные материалы на академика Т.Д. Лысенко[377], 7 июля 1948 года справка на заместителя начальника управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Д.Т. Шепилова[378], 29 сентября 1948 года справка на работника аппарата ЦК Л.Ф. Ильичева[379], 14 февраля 1951 года – на работника аппарата Московского горкома партии П.Н. Демичева[380]. И множество других аналогичных справок с компрометирующими материалами на министров, академиков, писателей и поэтов, деятелей культуры. И все эти материалы долгие годы в ЦК заботливо хранили, они были в наличии еще и при Брежневе.

Можно понять состояние паники и тревоги Андропова накануне ареста Куприянова. Надо было самому спасаться. Главное – упредить события. Андропов 3 марта 1950 года написал в Комиссию партконтроля при ЦК большую и подробную записку с разоблачением Куприянова. В ней было все: от перечисления фактов личной нескромности и присвоения литературного труда других лиц, неумеренных трат на банкеты и подарки до неправильной кадровой политики, зажима критики и серьезной политической ошибки с «завозом в республику ингерманландцев», националистически настроенных. И главное, Андропов четко связал Куприянова с «ленинградцами». А вот это было в самую точку. То, что нужно! Андропов писал: «Куприянов, в бытность Кузнецова секретарем ЦК ВКП(б), неоднократно говорил о том, что он работал с ним вместе в Ленинграде, что Кузнецов, хотя и не имеет образования, но очень способный работник… Куприянов рассказывал нам (секретарям ЦК и другим ответственным работникам), что, бывая в Ленинграде, он заходит в Смольный к руководству, но с какой целью не говорил, объясняя это как старое знакомство»[381]. И все это Андропов пишет за две недели до ареста Куприянова. Вот, что называется помочь следствию.

Писал Андропов, но писали и на него. После письма Андропова в Комиссию партконтроля на следующий день, 4 марта, туда же отправилось письмо, подписанное просто и скромно неким Петровым. Да, без имени и отчества, без указания места работы и партийного положения автора письма. Письмо целиком было об Андропове. И было в нем много опасных намеков и обобщений. Помимо традиционных обвинений в подхалимаже и зажиме критики, было и обвинение в срыве выполнения государственных планов в рыбной и пищевой промышленности и в производстве стройматериалов. Конечно, не обошлось без цитат из Сталина о кадрах и вывода: «Андропов кадров не ценит и не умеет ценить… Практически на сегодня под его благословение, под видом большевистской критики, под видом пресечения ненормальностей, под флагом улучшения работы идет избиение людей без разбору». Да, «избиение кадров» было весьма популярным обвинением для руководителей, перегибавших палку в ходе кампаний чистки. Но был в заявлении Петрова и такой абзац об Андропове: «Да и в личном быту не все у него благополучно, как бы подобало руководителю ЦК Компартии. В самом деле, почему он платит алименты по исполнительному листу? Ведь доказанное то, что он бросил жену чуть ли не с тремя детьми. А как он, секретарь ЦК, будет учить советской коммунистической морали членов партии?»[382]