Полная версия:

Время Андропова

Венгрия, 1956 год

ХХ съезд КПСС круто изменил политические подходы. Круги от брошенного в Сталина камня широко разошлись и по странам советского блока. На повестку дня встал вопрос о преодолении тяжелого сталинского наследия. На партийных собраниях в Венгрии ставились вопросы о необходимости перемен, критиковались венгерские руководители, под сомнение ставилась их приверженность курсу ХХ съезда. И огонь критики сходился на фигуре Ракоши. Все отчетливей звучали призывы к его отставке. Ракоши не скрывал своего недовольства закрытым докладом Хрущева о Сталине. Много лет спустя Андропов рассказал, как Ракоши пригласил его на охоту и наедине сказал: «То, что вы натворили на своем съезде – это беда. И я еще не знаю, во что это выльется и у вас, и у нас»[418].

В 1954 году на свободу вышел посаженный в тюрьму в 1951 году Янош Кадар. Складывалось сложное переплетение мотиваций, политических амбиций и перспектив в венгерском руководстве. Когда в Кремле пришли к выводу, что Ракоши надо менять, естественно, возник вопрос – на кого? Андропов, например, подходящей кандидатуры не видел. Он вообще упрямо и догматически поддерживал Ракоши и настороженно смотрел на возвращение Кадара в Политбюро ЦК ВПТ. Андропов видел в этом «уступку правым и демагогическим элементам» и в донесении в Москву 29 апреля 1956 года напоминал о том, что еще в марте 1955 года именно Имре Надь предлагал включить Кадара в Политбюро[419]. В донесении от 6 мая 1956 года Андропов цитировал Ракоши, который в беседе с ним заявил, будто Кадар представляет опасность, становясь «знаменем всех недовольных»[420].

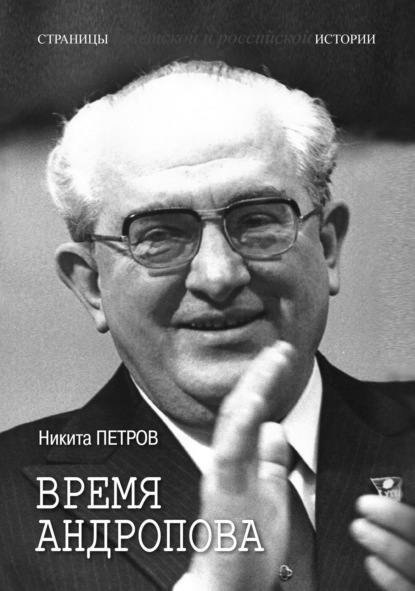

Ю.В. Андропов на приеме в Будапеште

1950-е

[Рыбинский музей-заповедник]

В начале июня 1956 года в Будапешт прибыл Михаил Суслов и, ознакомившись с обстановкой на месте, информировал Москву в весьма умеренных выражениях, по сути, не выдвигая серьезных аргументов против идеи вернуть Кадара в Политбюро ЦК ВПТ. Наоборот, после длительной беседы с ним Суслов пришел к выводу, что его возвращение «значительно успокоит часть недовольных, а самого Кадара морально свяжет»[421]. Вместе с тем Суслов проявил известную осторожность и не форсировал снятие с должности первого секретаря ЦК Ракоши, заявив, что в данное время это было бы «подарком для американцев»[422]. Шла подготовка к пленуму, а тем временем страсти накалялись.

Многолюдные собрания в литературном кружке Петефи всерьез беспокоили Андропова. Собиравшиеся там писатели и публика свободно вели дискуссии, подвергая критике даже основы социализма. Андропов с тревогой писал в Москву в конце июня 1956 года о том, что «враждебные и оппозиционные элементы чувствуют свою почти полную безнаказанность за проводимую ими подрывную деятельность»[423]. Учитывая все то, что произойдет всего через несколько месяцев, можно не сомневаться, что именно тогда в Андропове укрепилось твердое предубеждение и против писателей вообще, и против свободного выражения ими собственных мыслей и мнений.

В июле 1956 года в Будапешт прибыл Микоян, и судьба Ракоши была решена. Микоян провел встречу с наиболее влиятельными членами венгерского руководства и четко уловил их намерение сменить руководителя партии. Они думали тем самым погасить возрастающее недовольство в партии, но сами не решались действовать без одобрения из Москвы. Ракоши подчинился нажиму Кремля и согласился на отставку. Вместо него первым секретарем ЦК ВПТ был избран Эрне Гере. Не прошло и нескольких дней, как Андропов стал критически высказываться о новом венгерском лидере, «не пользующемся должной популярностью среди широких партийных масс»[424]. Накануне пленума, отправившего в отставку Ракоши, свое мнение об Имре Наде Микоян изложил членам Политбюро ЦК ВПТ. Он заявил, что исключение Надя из партии, хотя «он своим поведением этого заслужил», было ошибкой, а вот если бы его оставили в партии, «он должен был бы подчиняться партийной дисциплине и выполнять волю партии»[425].

Встречи и беседы Микояна с венгерскими руководителями проходили в присутствии Андропова, который довольно глубоко погрузился во все политические дрязги, собирая, обобщая и посылая в Кремль все, что видел и слышал. 21 июля перед отъездом Микоян с благоволения Хрущева встретился в здании советского посольства с Имре Надем и имел с ним долгую беседу, прощупывал и зондировал почву, прикидывал, насколько может быть оправдана ставка на этого опального, но очень популярного в народе политика[426].

Политическая развязка приближалась. В Венгрии все громче и громче раздавались голоса с требованием пересмотреть судебный процесс Ласло Райка. Ведь главными обвинениями против Райка и еще ряда подсудимых, приговоренных к расстрелу и расстрелянных, было то, что они активные агенты «клики Тито». А между тем отношения с Югославией в 1955 году вполне наладились, и в печати Тито перестали именовать «фашист». Одним словом, обвинения против Райка и других подсудимых на этом показательном процессе 1949 года безнадежно устарели и выглядели нелепыми и сфабрикованными.

В конце лета и начале осени внимание Андропова переключается на Имре Надя. В Венгрии началось переосмысление совершенных ошибок, и в партийных кругах заговорили о желательности возвращения Надя на пост премьера. Об этом было слышно и в городе, и особенно в деревнях, где помнили о его отношении к крестьянам. Венгерское руководство шло на уступки. В начале октября 1956 года Надь был восстановлен в партии, откуда его исключили в декабре 1955 года. Сторонник жесткой линии Андропов бомбил Москву донесениями, в которых обвинял венгерское руководство в беспринципных и излишних уступках[427]. И в то же время Андропов стал все отчетливее понимать, сколь велико давление свободолюбивых венгров на партийную верхушку. В сообщении в Москву 12 октября 1956 года он передал мнение Гере, который довольно точно оценил источник всех бед: «Враждебные элементы в Венгрии очень сильно играют на том, что в СССР в течение многих лет существовал культ личности Сталина, якобы задержавший развитие демократизма в партии и стране»[428]. Далее Андропов уже просто бил тревогу: «Враждебные оппозиционные элементы всячески поносят руководителей партии, а наши друзья либо отмалчиваются, либо увещевают и в конце концов уступают. Наш старший советник при МВД т. Ищенко информировал меня о том, что нездоровые настроения стали распространяться среди части работников госбезопасности. Имеется ряд сигналов о высказываниях ряда руководящих армейских работников против руководства партии. Если наши друзья будут и дальше вести такую же непротивленческую политику, появление Надя Имре как руководителя партии и страны представляется нам делом вполне возможным»[429].

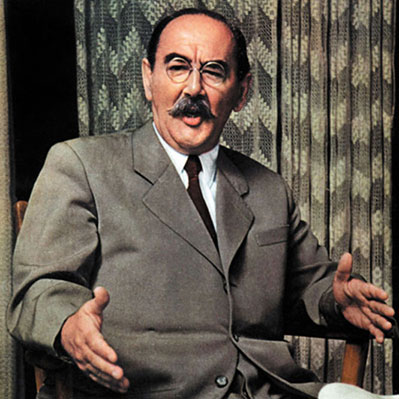

Имре Надь

1956

[Из открытых источников]

Иными словами, революционная ситуация налицо. Растерянность в верхах, расслоение госбезопасности и армии, а с другой стороны, растущая активность масс, поверивших в свои силы. Через пару дней Андропов сообщал в Москву о возросшей активности Надя – он установил у себя в доме часы приема, и к нему «в большом количестве приходят представители венгерской интеллигенции»[430].

За спиной у Андропова было кремлевское руководство, считавшее необходимым делать шаги для разрядки обстановки. И хотел того Андропов или нет, но в Кремле тоже шли на уступки. На заседании Президиума ЦК КПСС 20 октября 1956 года было принято решение об отзыве советников КГБ из Венгрии[431]. Логика этого решения, как и идея отозвать советников по военной линии, заключалась в том, чтобы помочь режиму Гере погасить недовольство венгров по поводу советского присутствия. Но это были уже запоздалые шаги по умиротворению венгерского общества.

Разрушенный памятник Сталину в Будапеште

1956

[Из открытых источников]

Восставшие на улице Будапешта

Октябрь 1956

[Из открытых источников]

И 23 октября случилось то, чего так боялся и о чем предупреждал Андропов. События приобрели стремительный характер. Все началось с демонстрации студентов с требованиями свободных выборов на демократической многопартийной основе, одновременно студенты требовали назначить Имре Надя премьером, а Ракоши и его приспешников судить. Демонстрация вылилась в массовый протест с попыткой овладеть зданием радио. Охранявшие здание войска госбезопасности стреляли в народ. Появились первые жертвы. Вечером в городском парке многотысячная толпа снесла огромную статую Сталина. Символ тирании пал. И мирные демонстрации переросли в вооруженное восстание. В тот же вечер венгерские воинские подразделения, вызванные для усмирения демонстрантов, стали переходить на сторону народа, у восставших появилось оружие.

Андропов был сторонником немедленного ввода советских войск в Будапешт. Он говорил об этом с Гере поздно вечером 23 октября[432]. Более того, еще в первой половине дня Андропов сам звонил командиру Особого корпуса Советской армии и спрашивал, может ли он привести войска в боевую готовность, а около семи вечера уже просил ввести войска в Будапешт «для устранения беспорядков»[433]. Но получил ответ, что нужен приказ из Москвы. В тот же день вечером в Кремле состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, и решение о вводе войск было принято в 23:00. Советские танки появились в Будапеште уже в 2 часа ночи 24 октября[434]. А утром в Будапешт прибыли Микоян и Суслов и с ними председатель КГБ Серов.

Поражает, как скоро советские танки оказались на улицах Будапешта. Как будто заранее готовились, только ждали приказа. Это наводит на серьезные размышления и дает возможность сделать вполне определенные выводы. Да, готовились заранее. Об этом подробно говорится в Докладе специального комитета ООН по «Венгерскому вопросу». За пару дней до решения о вводе войск уже шла передислокация. Так, 21–22 октября были отмечены военные приготовления на границе Венгрии с Румынией, к которой подтянулась советская техника, то же и на границе с СССР, где были наведены понтонные переправы и сосредоточились войска. Но от границ до столицы далековато. Ближайшие же места дислокации советской бронетехники находились в 70 километрах от Будапешта. Совершить за пару часов марш-бросок и оказаться в центре города им было вполне под силу[435]. Этих войск было недостаточно, но их неожиданное и быстрое появление произвело эффект, хотя совершенно иной по сравнению с ожидаемым. Входящая ночью бронетехника брала под контроль мосты в Будапеште и важнейшие объекты. Танки входили в город с востока и запада, и уже в 6 утра одна из колонн советских машин открыла огонь. Примерно в то же время и колонна, входящая с востока, также открыла огонь[436].

Появление в столице советских войск было встречено с возмущением и вызвало вооруженное сопротивление. В докладе ООН по «Венгерскому вопросу» отмечено начало столкновений советских войск с населением:

«Первыми двумя случаями применения „молотовского коктейля“ были случаи, когда мужчина в возрасте около 50 лет уничтожил броневик в 7:30 утра 24 октября возле казарм Килиен и когда дети, как об этом говорилось, взорвали броневик с его экипажем в 8:30 утра. Предпринимавшиеся руководителями усилия предотвратить распространение оружия среди подростков оказались во многих случаях тщетными; они с большой охотой учились тому, как эффективно использовать винтовки, попавшие в их руки»[437].

В тот же день на сторону восставших стали массово переходить военнослужащие и подразделения венгерской армии. Не было ни одного случая, когда бы против восставших вместе с Советской армией действовали венгерские военные. Только войска госбезопасности Венгрии присоединились к советским частям и действовали совместно с ними по подавлению восстания[438].

Серов вылетел утром 24 октября вместе с группой высокопоставленных работников КГБ[439]. Ознакомившись с обстановкой, Серов на заседании с венгерским руководством вечером того же дня заявил, что «с повстанцами надо кончать», и потребовал принять решительные меры. На следующий день Серов инструктировал работников МВД Венгрии и предпринял вылазку в город на бронетранспортере, но был обстрелян[440].

Кремль сделал ставку на силу, но не помогло. Гере так и не смог удержаться у власти. Кремль снова стал маневрировать, нехотя был вынужден согласиться на назначение Надя премьером. Вслед за этим «разменяли» и Гере. Этому предшествовали драматические события. 25 октября советские воинские подразделения стреляли по мирным демонстрантам у Парламента, было много погибших. В тот же день Гере был освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК и его место занял Кадар, а позднее распространилась весть о том, что Гере и Хегедюш бежали[441]. Имре Надь получил свободу действий и 27 октября сформировал новое правительство.

В Кремле первоначально согласились на линию умиротворения, проводимую правительством Надя, – обещание реформ, рабочие советы. От Андропова теперь мало что зависело. Он сделал две ошибки в предшествующий период. Всячески тормозил возвращение Кадара в ранг высокого партийного руководителя и раздувал негативный ореол Надя. Если бы они оба вернулись во власть раньше, то, возможно, у протестующих были бы выбиты важные козыри из рук, и ход событий не был бы столь кровавым.

За свой упрямый консерватизм Андропов заплатил здоровьем жены. Многие авторы утверждают, что сцены расправ над сотрудниками венгерской госбезопасности и коммунистами отрезвили Андропова и сильно напугали его жену Татьяну Филипповну, доведя ее до нервного срыва и оставив след на всю жизнь. С этих пор ее душевное здоровье от пережитого серьезно пошатнулось.

Позднее Андропов вспоминал: «У меня до сих пор в ушах стоят истошные крики людей, которых вешали и резали прямо напротив нашего посольства. Я знал, что расправляются с коммунистами, и ничем не мог им помочь. Жена до сих пор психически травмирована этими событиями»[442]. В другой версии, это еще страшней и более художественно: «Он рассказывал, что бессонные ночи, наполненные душераздирающими криками распинаемых, подобно Христу, на столбах у советского посольства в Будапеште, повергли его жену в тяжелое психическое состояние, из которого она так и не вышла…»[443].

Вообще-то трудно поверить, что из окон советского посольства можно было наблюдать сцены уличных расправ. Вошедшие в Будапешт советские механизированные войска взяли под охрану посольство уже ранним утром 24 октября, окружив его танками и бронетранспортерами. Так что, какие уж тут «бессонные ночи».

Есть и другие, более прозаичные объяснения пережитого Андроповым и его женой страха. Албанский лидер Энвер Ходжа, со слов своего посла в Будапеште, описал довольно неприятную ситуацию, в которой оказались сотрудники советского посольства: «Контрреволюционеры орудовали настолько нагло, что самого Андропова и весь персонал посольства вывели на улицу и держали там целые часы»[444].

Скорее всего, речь идет о следующем эпизоде: «В ночь на 24 октября 1956 года в Будапешт должен был прилететь А.И. Микоян с группой товарищей. Встречать его на военный аэродром выехал Андропов вместе с военным атташе. На окраине столицы они попали в засаду, были обстреляны, при этом их пробитая пулями автомашина, угодившая к тому же еще в завал из деревьев, полностью вышла из строя. Пассажирам пришлось глубокой ночью в течение более двух часов пешком добираться до своего посольства»[445].

Что испытал в эти часы Андропов, можно легко предположить. Вот тут уже не наблюдение за событиями со стороны, тут реальная опасность и страх за себя. Описавший этот случай Крючков отдает дань «выдержке и самообладанию» Андропова, который шел «твердой походкой, даже неторопливым шагом». Сам Андропов «признался потом, что это происшествие стоило ему огромного нервного напряжения»[446].

Сын Андропова пишет: «Первым на моем пути, – вспоминал отец, – оказался молодой подвыпивший паренек с непонятно откуда взявшимся огромным портфелем в руке. Я шагнул в его сторону, и парень инстинктивно сделал шаг влево; толпа за ним расступилась, и мы по очень узкому коридору вышли из кольца»[447]. Все это отозвалось позднее. Зимой, на рубеже 1956–1957 годов, Андропов на несколько недель оказался в кардиологическом отделении больницы[448].

Как пишет Владимир Крючков: «…посольство оказалось в осаде, каждый выход из здания был сопряжен с опасностью. Дипломаты давно уже перешли, по существу, на казарменное положение, ночевали в своих служебных кабинетах и лишь изредка, да и то только после возвращения наших войск, на полчаса поочередно вырывались на армейских бронетранспортерах домой, чтобы навестить семьи, которые оставались в жилом доме, расположенном в нескольких кварталах от посольства»[449].

Конечно, в Москве видели всю динамику развития ситуации в Венгрии и старались реагировать. Но все же запаздывали и шли в хвосте событий. Смещение Матиаса Ракоши с поста первого секретаря ЦК ВПТ и его замена на Эрне Гере в июле 1956 года были попыткой погасить недовольство населения. Позднее пытались направить в нужное русло Имре Надя. Но когда увидели, что Надь под влиянием улицы все больше и больше скатывается к демократизации и отказу от социализма, решили его сместить силой и привести к власти более надежных людей под руководством Кадара.

Проблема для Кремля была в том, что Имре Надь пришел к власти без помощи Москвы, его посадили в кресло премьера народная поддержка и уличная стихия. Его самостоятельность и опора на поддерживающие его слои венгерского общества беспокоили Москву. По всему выходило, что он ставленник народа. Хрущев после 4 ноября 1956 года убеждал себя и свое окружение, что Надь пришел к власти незаконно, «в результате путча»[450]. Разумеется, это не так. Уже утром 24 октября в 8:13 в Будапеште по радио объявили, что на ночном заседании ЦК ВПТ в качестве премьера рекомендован Имре Надь[451]. И тот же день правительство во главе с Андрашем Хегедюшем было отправлено в отставку. Как отмечено в докладе ООН: «Неоспоримым является тот факт, что правительство Надя, законность которого по венгерской конституции до момента его свержения не может оспариваться»[452].

Но почему Москва не использовала против Имре Надя сведения, о том, что когда-то, в 1930-е годы, в Москве он был агентом под оперативным псевдонимом «Володя», и почему его этим не шантажировали? Вероятно, в Кремле сознавали, что политических издержек будет намного больше, чем выгод. Ведь если это обнародовать, то неизбежны разговоры о том, что все коммунистические функционеры социалистических стран, да и лидеры компартий Запада, бывшие до войны в эмиграции в СССР, – все сплошь агенты ГПУ – НКВД. События в Венгрии в конце октября 1956 года развивались столь стремительно, что дискредитация Надя не могла быть успешной, так как она требовала времени. Также не оставалось времени на шантаж Надя. Да и не было смысла, он ведь уже не мог остановить развитие событий.

Значительно позднее, когда в Венгрии заговорили о посмертной реабилитации Имре Надя, бумагам дали ход. Председатель КГБ Владимир Крючков в начале июня 1989 года направил в ЦК КПСС документы о тайном сотрудничестве Надя с ОГПУ[453]. Более того, к сообщению в ЦК были приложены архивные документы и среди них копия обязательства о неразглашении сведений о работе «органов», которое обычно подписывали принимаемые на службу работники ОГПУ. Надь такое обязательство подписал 4 сентября 1930 года. Не имея более продуктивных идей, чем воспрепятствовать реабилитации и прославлению Надя в условиях вновь зашатавшегося венгерского социализма, Крючков предложил сообщить пришедшему на смену Кадару новому генеральному секретарю Венгерской социалистической рабочей партии об имеющихся в КГБ документах об агенте «Володя» и посоветоваться, как лучше использовать эти документы[454]. На письме Крючкова имеется пометы: «Согласен. М. Горбачев» и «Вопрос рассмотрен на заседании Политбюро ЦК 19.06.89. Принято решение согласиться»[455].

Как пишет Серов, в последующие дни после начала восстания он убедился, что премьер Имре Надь «сам руководит повстанцами». Утром 28 октября Серов поделился своим открытием с Микояном и Сусловым[456]. Вечером Серов с Микояном пытались объясниться с Надем. Надь и другие члены венгерского руководства уверяли, что сами справятся с обстановкой и просили вывести советские войска из Будапешта. Между тем в городе продолжалась стрельба. Связались с Москвой, и Микоян сказал Серову: «Никита посоветовал принять предложение венгров»[457].

Первоначально Кремль был вынужден согласился на линию умиротворения, проводимую правительством Надя, но ситуация им уже не контролировалась[458]. А по мнению Серова, Надь развернул «предательскую деятельность», и ситуация только ухудшалась: «Члены политбюро капитулировали и бросились убегать, кто куда мог, но в основном побежали в наши военные штабы. Сотрудники органов госбезопасности Венгрии тоже разбежались». Сообщение Серова 29 октября рисовало удручающую картину. После распоряжения правительства Надя о роспуске органов госбезопасности Венгрии была прекращена вся их агентурная работа по выявлению участников восстания, а из тюрем были освобождены повстанцами более 8 тысяч заключенных. Серов сообщал также и о случаях расправ восставших с коммунистами, правда, несколько преувеличивая число жертв[459].

Запаниковали и в советском посольстве. Работников как будто охватил паралич. Они боялись высунуться из посольства, что ввело в негодование и ярость застрявших в гостиницах командированных в Венгрию советских граждан и экскурсантов. В это время в Будапеште находился директор Института истории Академии наук СССР Аркадий Сидоров. Свои заметки и впечатления он записывал в дневник. Накануне грозных событий он был принят венгерскими историками, посещал архивы, университет, ездил на озеро Балатон и в Эстергом на раскопки. Его дневник дает картину нарастания тревоги перед политической бурей. Он с удивлением записывает 19 октября в дневнике: «Тревожные настроения. Авторитет партии в народе упал. Пресса вышла из-под [контроля] ЦК и критикует партию»[460]. Непривычное дело и удивительное открытие для правоверного советского человека. Оказывается, и так бывает, и партия не всесильна.

Начинаются массовые демонстрации, потом постоянная стрельба в городе. Сидоров записывает 27 октября в дневнике о стрельбе на улицах и передвижении техники и добавляет о себе: «…сегодня две недели как в Венгрии»[461]. На следующий день в воскресенье пишет: «…дважды работала артиллерия», «завтра придется идти или ехать в посольство»[462]. Но посольство о нем не помнит. На следующий день 29 октября пишет, что сами «звонили в посольство, но ничего разумного в ответ не услышали». Сидоров был в отчаянии, он пишет: «Наши посольские люди все же свиньи, так никто из них за эти дни не приехал»[463]. Советские люди в гостинице сидели без денег, а в то же время представители других посольств, пишет Сидоров, приезжали к своим. И далее: «В Венгрии застряли 50 ч[еловек] наших экскурсантов. Надо отметить недопустимое равнодушие наших дипл[оматически]х работников к судьбе своих сограждан. Никто не приехал, не позвонил. Это могут так бросить людей только русские. Это предмет особых разговоров у нас на Родине»[464].

И Энвер Ходжа описывает поведение Андропова в эти сложные дни совсем нелестно: «Советский посол заперся в посольстве, он не осмеливался высунуть голову. Один ответственный работник венгерского Министерства иностранных дел, которого преследовали бандиты, попросил убежища в нашем посольстве, и мы дали ему его. Он сказал нашим товарищам, что был и в советском посольстве, но там его не приняли»[465].

Ситуацию подогревали и известия о том, что советские «войска уходят». Ожидали – будет «погром советских». В ночь на 30 октября Сидоров записывает услышанные новости, что в составе правительства объявлен чрезвычайный комитет из пяти лиц, и добавляет: «Очень боятся наши, как бы правительство Венгрии не попросило Амер[иканские] войска; вследствие чего начн[ет]ся война»[466]. Утром 30 октября во вторник Сидоров с облегчением записывает о том, что наконец позвонили из посольства, попросили быть готовым к отъезду, что надо быть уже в 9 утра в посольстве. Но опять проволочка: «Однако не оказалось машины, чтобы нас перевезти». И только «часов около 10 приезжают две машины под венгерским флагом, которые в два приема перевезли нас в посольство»[467].

В посольстве Сидоров наконец поговорил с Андроповым и услышал неожиданные вещи: «…разговаривали с послом. Долго шел разговор о том, как нас дост[ави]ть на аэродром. Пос[ольст]-во не хотело послать машину под своим флагом. Прич[ем] машины так и не оказалось, поэтому мы застряли в пос[ольст]ве. Мы предложили отправить нас траспортером, на это Андропов ответил можно. Гере и др[угие] честные коммунисты – ушли в подполье. В стране идет разгул реакции. Войска внутренней охраны распущены. Создана полиция, кот[орая] проводит массовые аресты. На чем остановятся? Трудно сказать»[468].