Полная версия:

Время Андропова

Казалось, вся партийная верхушка в Петрозаводске взялась за перо. В ЦК долго разбирались с заявлением Петрова. В конце концов в октябре 1950 года пришли к выводу: «…обвинения, выдвинутые в заявлении против т. Андропова, в основном не подтвердились»[383]. То есть обвинения посчитали незначимыми, но выяснять, кто скрылся за псевдонимом Петров не стали. Так кто же был автором этого заявления? Историк Юрий Васильев вычислил анонима, сличив почерк записки с автографами предполагаемого автора. Оказалось, это Михаил Королев, занимавший немаловажную должность заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП(б) Карело-Финской ССР[384].

Андропов устоял, а Королева в конце мая 1950 года за «непартийное поведение» на пленуме вывели из бюро ЦК компартии Карело-Финской ССР. На пленуме в ходе разбирательства выявилась любопытная деталь. Как утверждал Королев, после снятия Куприянова Андропов откровенно высказал ему следующее: «…сколько бы кадров ни поснимали, сколько бы ошибок новых ни наделали, все равно все это сочтут за старые ошибки. Пройдет время, когда старые ошибки сочтут за новые»[385]. Вот это мысль!

Королев ничего не понял, он сделал простой вывод, дескать, у Андропова после январского (1950) пленума ЦК компартии Карело-Финской ССР «не было твердой линии в вопросах критики»[386]. Нет, мысль Андропова была на удивление глубокой. Он продемонстрировал прекрасное понимание скрытого смысла партийной жизни и сменяемости скоротечных политических кампаний. Когда старое под влиянием привнесенных обстоятельств легко переходит в новое. Диалектика!

По «Ленинградскому делу» в 1949–1951 годах Военной коллегией Верховного суда и Особым совещанием при МГБ были приговорены 214 человек, из них 69 «основных обвиняемых» и 145 близких и дальних родственников обвиняемых. Два человека умерли в тюрьме до суда. По мерам наказания: 23 человека приговорены к расстрелу Военной коллегией, 85 человек – на сроки от 5 до 25 лет, один человек отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу и 105 человек приговорены ОСО при МГБ к ссылке в отдаленные районы на сроки от 5 до 8 лет[387]. Среди них мог оказаться Андропов и члены его семьи.

Пересидев самый трудный для него год в Карелии, а может быть, даже и поседев, Андропов был рад пришедшему спасению. Его выдвинули на работу в аппарат ЦК ВКП(б). Переезд в Москву разорвал круг неизвестности. Забрезжили лучи надежды – жизнь вновь налаживалась.

Глава вторая

Инспектор ЦК

Должность, на которую был выдвинут Андропова, на слух воспринималась как нечто второстепенное и рутинное. Не заведующий отделом, а всего лишь инспектор ЦК. Но это впечатление обманчиво. Идею создать в ЦК ВКП(б) управление по проверке партийных органов Сталин выдвинул еще в мае 1946 года. По его мнению, делом проверки должны были заниматься инспекторы ЦК, инспекторами следовало назначать «лучших секретарей областных и краевых комитетов»[388]. Помимо этого, институт инспекторов ЦК превратился в важный трамплин дальнейшего выдвижения руководящих кадров. Такое своего рода депо, где «отстаивались» кадры в ожидании нового назначения. И действительно, поработав пару лет в аппарате ЦК, инспекторы выдвигались на более высокую ступень.

После реорганизации аппарата ЦК ВКП(б) в июле 1948 года инспекторы ЦК перешли в отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б), подчиняясь непосредственно заведующему отделом, их число выросло вдвое. Всего по штату на август 1948 года значились 30 инспекторов ЦК, ранее их было 14 человек, входивших в штат управления по проверке партийных органов[389]. Каждый инспектор курировал партийные органы определенного региона страны. При реорганизации отдела в мае 1952 года аппаратный уровень и значимость инспекторов несколько понизились. Теперь инспекторы входили в соответствующий территориальный подотдел и подчинялись заведующему подотделом. А общее число инспекторов выросло до 37 человек[390].

С.Д. Игнатьев

[РГАСПИ]

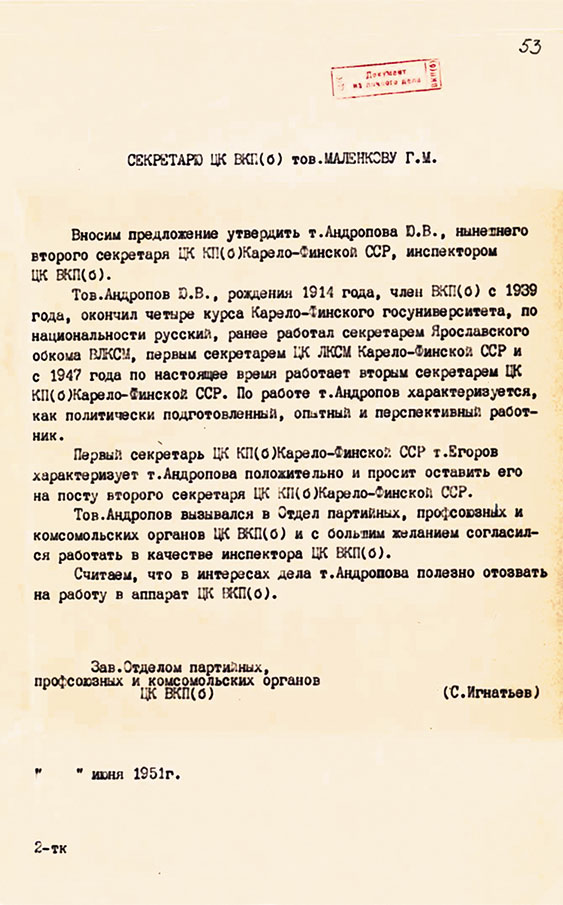

Как принято при выдвижении кадров, вначале готовится записка о кандидатуре, предлагаемой на конкретную должность, после чего вопрос выносится на заседание Секретариата ЦК. В первой половине июня 1951 года записку о выдвижении Андропова подготовил заведующий отделом партийных профсоюзных и комсомольских органов ЦК Семен Игнатьев и направил ее Маленкову. Игнатьев писал, что Андропов характеризуется «как политически подготовленный, опытный и перспективный работник»[391]. Правда, отмечает Игнатьев, первый секретарь ЦК Карело-Финской ССР просит оставить Андропова в республике.

Ритуал выдвижения подразумевал обязательную беседу с кандидатом на должность в профильном отделе ЦК. И тут бумага фиксирует нечто нетипичное для такого рода документов. То, что обычно подается без эмоций, вдруг в официальном письме окрасилось чувством радости: Андропов «с большим желанием согласился работать в качестве инспектора ЦК ВКП(б)»[392]. Да, действительно – только бы ноги унести из несчастной республики, где его чуть не прицепили к тонущим «ленинградцам».

Записка С.Д. Игнатьева Г.М. Маленкову о назначении Ю.В. Андропова инспектором ЦК ВКП(б)

Июнь 1951

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 108. Д. 2. Л. 53]

Итак, 21 июня 1951 года Андропов был утвержден инспектором ЦК ВКП(б). К этому времени число инспекторов было меньше штатного. На 1 декабря 1951 года из 30 штатных должностей инспекторов ЦК были заняты лишь 16, возможно, с этим было связано назначение Андропова – шла постоянная ротация кадров[393]. Кого-то выдвигали на более ответственную работу на периферию, а кого-то, наоборот, тянули в аппарат в Москву.

Сдав дела в Петрозаводске, Андропов приступил к работе в Москве. Он с 10 июля 1951 года был зачислен в отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) на должность инспектора ЦК[394].

Андропову досталось курировать северо-западные регионы[395]. Возможно, его сфера ответственности претерпела изменения в связи с дальнейшей реорганизацией отдела и дроблением направлений работы. По крайней мере, отмечены два крупных поручения, выполненных Андроповым в бытность его работы в ЦК. Он проверял работу и готовил отчеты на Оргбюро ЦК ВКП(б) о деятельности Коми обкома и Вильнюсского обкома Компартии Литвы. Как отмечалось в марте 1953 года: «Тов. Андропов в настоящее время занимается Прибалтийскими республиками, остро ставит вопросы недостатков в работе партийных организаций и практически помогает ЦК Компартий добиваться устранения этих недостатков»[396]. Более того, говорится о том, что первые секретари ЦК компартий Литвы, Латвии и Эстонии «считаются и советуются» с Андроповым[397]. Это реальная демонстрация всевластия аппарата ЦК, а Андропов был одним из территориальных кураторов в этом всесильном ведомстве.

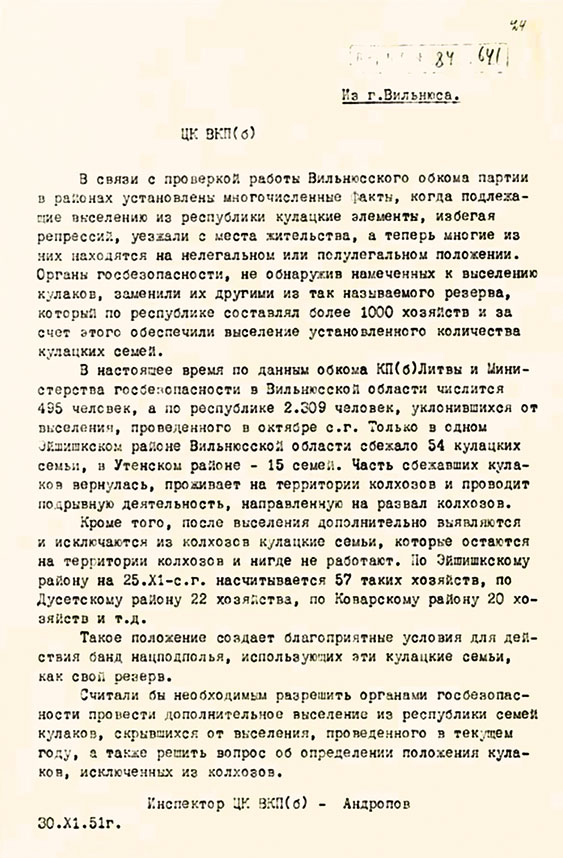

Осенью 1951 года Андропов находился с инспекцией в Вильнюсе. И здесь он включился в прямое участие в проведение политических репрессий. Андропов 30 ноября подготовил записку о выселении семей кулаков из Литвы, которая рассматривалась на заседании Политбюро ЦК ВКП(б). В записке говорилось о том, что многие кулаки скрылись от выселения, перешли на нелегальное или полулегальное положение. При этом органы МГБ, «не обнаружив намеченных к выселению кулаков, заменили их другими из так называемого резерва, который по республике составлял более 1000 хозяйств, и за счет этого обеспечили выселение установленного количества кулацких семей».

Конечно, не только народному хозяйству, но и МГБ положено было выполнять установленные планы. А тут оказывается какие-то трюки. Тех, кого надо выселить, – упустили, а вместо них подверстали других. Еще Андропов пишет, что выявлены дополнительные кандидаты на выселение, те, кто «проводит подрывную деятельность, направленную против колхозов».

Что же предложил Андропов? А очень простое решение: «…разрешить органам госбезопасности провести дополнительное выселение из республики семей кулаков, скрывшихся от выселения, проведенного в текущем году, а также решить вопрос об определении положения кулаков, исключенных из колхозов». Что ж, новый виток репрессий в Литве своим предложением Андропов обеспечил.

Вот она – сила инспектора ЦК. Он даже может указывать на ошибки в работе МГБ. А ведь годом раньше судьба Андропова была всецело в руках этого ведомства, и над его головой уже был занесен карающий меч. Но тогда министром госбезопасности был Абакумов, а теперь новый министр Семен Игнатьев одновременно являлся начальником Андропова по партийной линии. Став в августе 1951 года руководителем МГБ, Игнатьев оставался по совместительству заведующим отделом партийных, комсомольских и профсоюзных органов ЦК ВКП(б), то есть заведовал отделом, в котором числился и сам Андропов. Символичное сочетание политической власти партийного аппарата с властью аппарата государственного принуждения – органами тайной полиции.

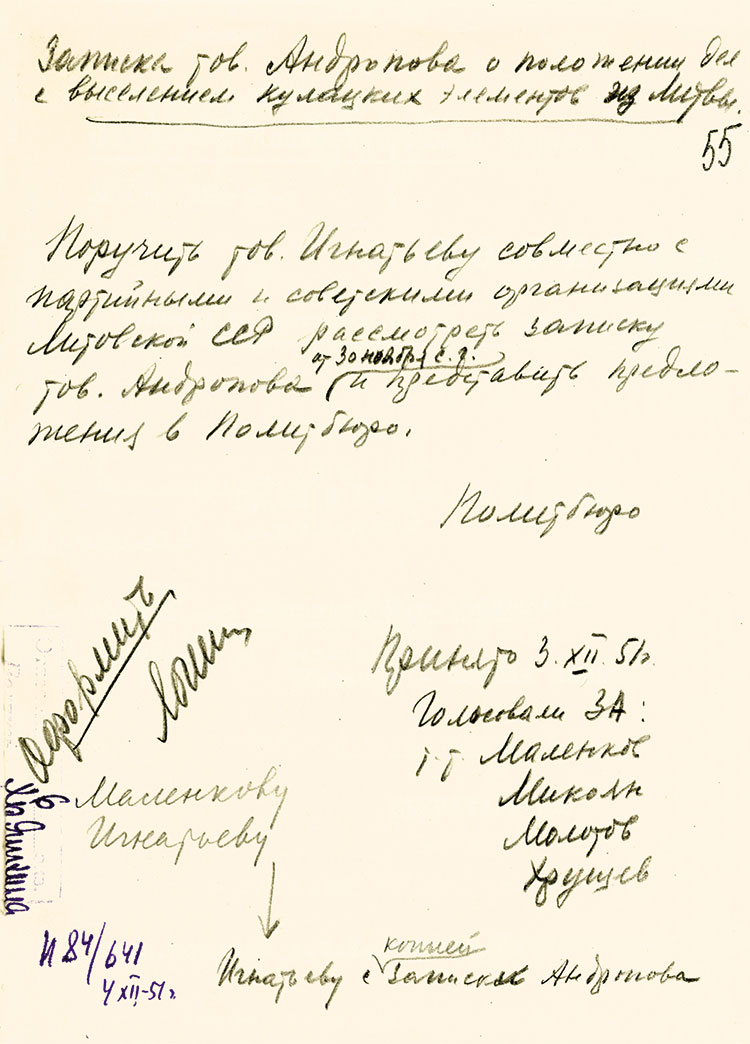

Политбюро ЦК ВКП(б) 4 декабря 1951 года приняло по записке Андропова решение – поручить министру госбезопасности Игнатьеву совместно с партийными и советскими органами Литовской ССР рассмотреть записку Андропова и представить свои предложения[398].

1953 год

Записка Ю.В. Андропова в ЦК ВКП(б) о выселении кулаков из Литвы

30 ноября 1951

[РГАНИ]

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) по записке Ю.В. Андропова

4 декабря 1951

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1608. Л. 55]

Смерть Сталина круто изменила расстановку сил в Кремле. И для Андропова закончились тихие цековские будни. Он жил перспективой выдвижения на какую-нибудь должность повыше. Ну в лучшем случае – первым секретарем крупного обкома. И вдруг все закончилось, толком не начавшись. Грянули серьезная реорганизация и сокращение аппарата ЦК. Решением Секретариата ЦК КПСС 24 марта 1953 года Андропова назначили заведующим подотделом отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС. То есть даже немного повысили. Но ненадолго.

В конце концов пертурбации в аппарате ЦК КПСС больно сказались на Андропове. Решением Секретариата ЦК от 15 мая его освободили от работы и выдавили в Министерство иностранных дел на не слишком значительную должность. С 25 мая 1953 года Андропов был отчислен из отдела партийных органов ЦК «за переходом на другую работу»[399]. Высказывались две версии о причинах отчисления Андропова из аппарата ЦК. Есть свидетельства о его конфликте с Сусловым, который остался недоволен тем, что Андропов, проверяя работу ЦК Компартии Литвы, дал ей положительную оценку. В то время как Суслову нужен был материал противоположного свойства[400]. По другой версии, Андропов попал в поток маленковских выдвиженцев, изгоняемых Хрущевым из ЦК[401].

Причем поначалу ему в Министерстве иностранных дел вообще не дали никакой работы. В мае – июне 1953 года он просто числился в резерве. Но без дела не сидел. Андропов знакомился с практикой работы министерства, постигал азы дипломатической работы и изучал структуру министерства и посольств[402].

Наконец, 1 июля он был утвержден в должности заведующего 4-м Европейским отделом МИД СССР. Должность хотя и номенклатурная, но, по сути, не дающая таких же перспектив, какие были у инспектора ЦК КПСС. Хотя здесь у Андропова наметился участок работы, к которому он через несколько лет вернется. 4-й Европейский отдел МИД занимался вопросами стран «народной демократии» в Европе, а также Югославией и Грецией.

Записка Е.И. Громова Н.С. Хрущеву о назначении Ю.В. Андропова заведующим подотделом Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК

12 марта 1953

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 108. Д. 2. Л. 55]

Андропов занял должность вроде бы на тот момент вакантную. Прежний заведующий 4-м Европейским отделом Михаил Зимянин стараниями Берии был выдвинут на пост первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии. Его утвердили на заседании Президиума ЦК КПСС 12 июня 1953 года[403]. Но после ареста Берии все «отыграли назад». На состоявшемся в конце июня пленуме ЦК Компартии Белоруссии Зимянина не избрали на новую должность, и он вернулся в Москву. Зимянину пришлось оправдываться за свой визит к Берии на Лубянку[404]. Бериевский зигзаг выправили, оставив в Белоруссии «первым» Патоличева, а Зимянина решили вернуть на его прежнее место в МИД. Пришлось Андропову потесниться. Он сохранил хорошие отношения с Зимяниным, которого и ранее знал по работе в комсомоле, и они друг с другом давно были «на ты»[405].

В общем, никаких обид. Просто в аппарате не заладилось, и через полмесяца, 18 июля, Андропов был назначен советником Посольства СССР в Венгрии. Есть свидетельство, что в Венгрию он попал по «молотовской рекомендации»[406].

Андропов был обижен этими переменами, даже скорее зигзагами диктуемых ему перемещений. И не он один. После смерти Сталина еще круче «задвинули» и Брежнева, и многих других из расширенного состава Президиума ЦК КПСС. А они были повыше Андропова и уже практически расселись на Олимпе. Но может быть, именно такой ход событий позволил Андропову сохраниться для будущей карьеры в наступившее позже благоприятное время. Ну стал бы он в 1953 году обкомовским руководителем раннего хрущевского разлива, и что? Мог бы закончить так же плохо, как его давний покровитель Ларионов, провернувший гениальную аферу по рекордной сдаче мяса государству, получивший звание Героя и… застрелившийся в 1960 году[407]. Печальный итог. При Хрущеве летели, как осенние листья, со своих мест и другие первые секретари обкомов.

Записка Ф.И. Бараненкова Н.С. Хрущеву о назначении Ю.В. Андропова заведующим 4-м европейским отделом МИД СССР

25 июня 1953

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 108. Д. 2. Л. 58]

А вот дипломатическая карьера, хотя и неспешная, но более надежная. Тут только одна беда – есть потолок. Выше министра не прыгнешь. Андропов смирился и тянул посольскую лямку. Полномочия депутата Верховного Совета СССР он сложил в марте 1954 года, а в новый состав 4-го созыва его уже не выбрали. Статус не тот.

Помимо министра иностранных дел Молотова появился у Андропова и еще один влиятельный начальник. Это был отвечавший в ЦК за международное коммунистическое движение Михаил Суслов. Он и в 1953 году оставался секретарем ЦК и курировал международные связи. Более того, в 1953–1954 годах Суслов возглавлял отдел по связям с иностранными компартиями ЦК КПСС. Так что его влияние не ослабло. Ранее, с октября 1952 по март 1953 года, он был членом Президиума ЦК, где числились 25 человек. Но в состав «узкого руководства» – в Бюро Президиума ЦК КПСС Суслов не входил. При сокращении руководящих органов после смерти Сталина Суслова поначалу, как и многих, подвинули и слегка понизили, но в 1955 году к Суслову вернулся высший статус – его вновь избрали членом Президиума ЦК КПСС. С этих пор он уже до самой смерти оставался «видным деятелем» Коммунистической партии и «мирового коммунистического движения».

Дипломат

Страна Андропову досталась проблемная. В Венгрии, познавшей все прелести сталинизации – репрессии и показательные процессы, нарастало недовольство населения, продолжалась борьба за власть среди руководства. Руководитель страны Матиас Ракоши по указке Москвы действовал сталинскими методами, опираясь на советский опыт. Весной 1953 года новое кремлевское руководство озаботилось смягчением международной обстановки и серьезно задумалось о некотором политическом переформатировании стран-сателлитов. И первым делом взялись за Венгрию, тут дела обстояли хуже, чем у других.

Активную роль взялся играть Берия. Он додумался до того, чтобы находящийся в Будапеште подчиненный ему советский советник МВД был одновременно назначен заместителем министра внутренних дел Венгрии[408]. С точки зрения сталинской практики – вроде бы ничего особенного. Был же советский маршал Рокоссовский министром обороны Польши. Но тут Берия недооценил меняющуюся обстановку. В Кремле наметили новую линию разграничения партийного руководства для стран-сателлитов. То есть сделать все по образу и подобию СССР – разделить посты руководителя партии и государства. Точно так же, как это уже сделали в Москве сразу после смерти Сталина, когда за партийное руководство стал отвечать Хрущев, а государственная власть перешла к Маленкову.

Тот же принцип стали продвигать и в странах «народной демократии». Это не было чисткой, а скорее просто перетряской руководства. И наметилась линия на замену наиболее ярых сталинистов на вполне умеренных. Начали с Венгрии. Во главе венгерской делегации в Москву прибыл Ракоши. В Кремле 12 июня 1953 года состоялись переговоры. С советской стороны участвовали Маленков, Хрущев, Берия, Молотов, Микоян, Каганович, Булганин и посол СССР в Венгрии Евгений Киселев. В числе прочего обсуждали решение освободить Ракоши от руководства венгерским правительством и оставить лишь руководителем Венгерской партии трудящихся (ВПТ), а председателем Совета министров Венгрии назначить Имре Надя. Ракоши возражал, ему такая комбинация казалась потерей власти, и он полюбопытствовал, а как в СССР осуществляется распределение обязанностей между ЦК КПСС и Советом министров. Как вспоминал Хрущев, Берия тогда бросил пренебрежительную реплику: «Что ЦК, пусть Совмин решает, ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой»[409]. Разгорелась жаркая дискуссия, и Берия настоял на кандидатуре Надя.

Берия хорошо знал коминтерновское прошлое Надя, знал о его принадлежности к агентурной сети НКВД. Ему казалось, что бывший агент «Володя» будет у него под контролем. Тандем Берия – Маленков дал трещину в июне 1953-го, когда стало ясно, что Берия пренебрегает мнением и Маленкова, и других членов Президиума ЦК. Двигает всюду (и в Венгрии) своих людей наверх, диктует остальным свою линию. Берию арестовали и настал его черед молить о пощаде. Берии дорого обошлось его пренебрежительное высказывание о ЦК. Ему это припомнили. В одном из покаянных писем он вспомнил и о своем венгерском промахе. Арестованный Берия писал Маленкову 1 июля 1953 года: «Поступок мой при приеме венгерских товарищей ничем не оправданный. Предложения о Надь Имре должен был не я или кто иной вносить, а тебе надо было сделать, а тут я выскочил идиотски, кроме того, наряду с правильными замечаниями я допустил вольность и развязность, за что, конечно, меня следовало крепко взгреть»[410].

Посол в Венгрии Евгений Киселев в июле 1954 года был отозван в Москву и назначен заведующим Протокольным отделом МИД. В Будапеште открылась вакансия. Решением Президиума ЦК КПСС 6 июля Андропов был утвержден Послом СССР в Венгрии с присвоением дипломатического ранга Чрезвычайного и полномочного посла. Сообщение об Указе Президиума Верховного Совета о назначении Андропова было опубликовано в «Известиях» 16 июля 1954 года. Дипломатический ранг предполагал и мундир – роскошный, с золоченной вышивкой. Сбылась мечта юности – китель, фуражка и красивый кортик на поясе. Непременные атрибуты сталинского военизированного стиля для сугубо гражданского дипломатического ведомства. Этот рудимент – форменная одежда для дипломатов существует в России и поныне, скорее даже не как дань прошлому, а отсылка к архаичным порядкам, когда значимость чиновника подчеркивалась роскошью эполет, числом различных нашивок и шириной лампасов на брюках.

В Будапеште 26 июля 1954 года Андропов вручил верительные грамоты[411].

Андропов активно включился во внутрипартийную борьбу в Венгрии. Но действовал осторожно. Как отмечают исследователи: «Из посланий Андропова в Москву видно, как сформированные в сталинскую эпоху представления о государственных интересах СССР продолжали и после ХХ съезда определять менталитет советской дипломатии в странах Восточной Европы»[412]. В соответствии с московскими установками Андропов поддерживал просоветски настроенных венгерских функционеров и делал на них ставку. И поддерживал до того момента, пока в Москве не решат иначе.

Записка в ЦК КПСС о назначении Андропова послом в Венгрии 6 июля 1954

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 108. Д. 2. Л. 61]

Назначенный председателем венгерского правительства Надь недолго продержался в своем кресле. Уже в январе 1955 года он был подвергнут проработке в Москве за «правые перегибы» и весной 1955 года оставил пост премьера[413]. Сталинисты в руководстве Венгрии были сильны и победили. После кратковременной политической оттепели в Венгрии вновь грянули морозы. Свертывались реформы, ужесточалась цензура и, едва начавшись, прекратился процесс реабилитации жертв репрессий[414]. Андропов помогал Ракоши, а тот уверенно прокладывал себе дорогу к бесславному концу. И тут копирование всех московских зигзагов. Маленкова в феврале 1955 года тоже сняли с должности председателя Совета министров СССР, обвинив в сползании к либерализму, популизму и даже в «правом уклоне».

В ходе внутрипартийных баталий и интриг в Венгрии Андропов был проводником жесткой линии и вполне разделял взгляды Ракоши на необходимость избавиться от Имре Надя. И Ракоши, заручившись через Андропова поддержкой Кремля, действовал смело и решительно.

В июле 1955 года Андропов был в Москве. Вероятно, он прибыл в очередной отпуск, а заодно и для весьма важного дела. Ему нужно было пройти процедуру обмена партийных документов. В условиях заграницы партбилеты не меняли. Для этого непременно требовался приезд в СССР. Новый партийный билет образца 1954 года Андропову выписали 15 июля 1955 года. Время в столице Андропов провел и с пользой для дела. Он присматривал себе в помощь работников для посольства. И лично говорил с рекомендованными ему кандидатами. Скромный сотрудник венгерской референтуры МИД Владимир Крючков был предложен Андропову на должность в посольство. В конце лета 1955 года Андропов позвонил Крючкову и сообщил, что вопрос о его назначении решен и его ждут в Будапеште в октябре[415]. С этих пор на долгие годы Крючков стал подчиненным Андропова – ценимым, незаменимым, оберегаемым и продвигаемым по службе все выше и выше. Он рос в должностях и званиях вслед за Андроповым и как тень следовал за своим шефом. В Венгрии Крючков занял скромную должность пресс-атташе, а затем третьего секретаря советского посольства. Ему, как и Андропову, предстояло пережить большие потрясения 1956 года.

Полное понимание и поддержка министра иностранных дел СССР Молотова стали для Андропова надежной гарантией развития дипломатической карьеры. Есть свидетельства, что в декабре 1955 года Молотов решил выдвинуть Андропова на более высокий уровень – назначить послом в Великобританию. По линии МИД даже запросили для него агреман в Лондоне[416]. По каким-то причинам назначение «не прошло». То ли агреман не дали, то ли Молотов передумал и решил выдвинуть Андропова в аппарат министерства.

В марте 1956 года Молотов внес предложение о переводе Андропова на работу в управление кадров министерства и об утверждении его членом коллегии МИД. Было подготовлено и соответствующее письмо. Отдел ЦК КПСС, готовивший документы на рассмотрение Секретариата ЦК, предложил утвердить Андропова лишь членом коллегии МИД, а в должности начальника управления кадров оставить прежнего работника до его выздоровления. Как явствует из личного дела, успели провести назначение, но тут же в апреле 1956 года Совет министров СССР отменил решение об утверждении Андропова членом коллегии МИД[417]. И это назначение не состоялось.

Записка отдела ЦК КПСС о назначении Ю.В. Андропова в МИД СССР

Март 1956

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 108. Д. 2. Л. 62]

Если бы эти предложения Молотова были приняты, то, возможно, Андропов так бы и остался на дипломатической службе, поднимаясь, ступень за ступенью, все выше и выше. Правда, неизвестно как бы он сработался со сменившим Молотова в июне 1956 года в должности министра иностранных дел Шепиловым.

Но, оказалось, в Москве помимо Молотова был и международный отдел ЦК, отвечавший за связи с компартиями. И там прислушались к мнению Ракоши, который, прознав, что Андропова могут из Венгрии забрать, решительно воспротивился. Он хорошо сработался с советским послом и не хотел видеть в Будапеште нового и незнакомого ему посланца. К мнению Ракоши прислушались, и Андропов был оставлен в Венгрии. Это точно зафиксировано в решении Президиума ЦК КПСС 13 апреля 1956 года (П10/XV) о просьбе Ракоши не отзывать посла СССР в Венгрии Андропова: «Удовлетворить просьбу т. Ракоши и не отзывать в Советский Союз посла СССР в Венгрии т. Андропова». И это была судьба. Андропову предстояло пережить трудные месяцы осени 1956 года.