Полная версия:

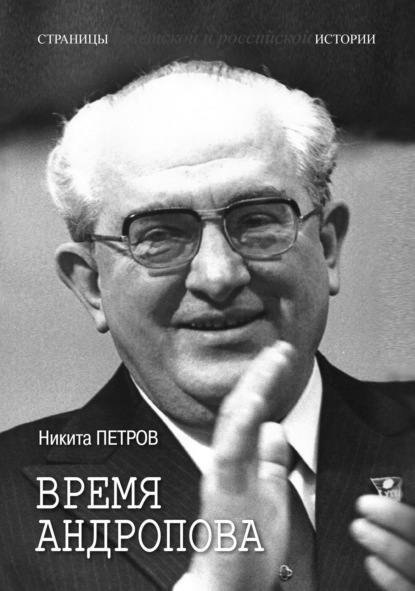

Время Андропова

Ю.В. Андропов

[ЦДНИ ГАЯО. Ф. 14588. Оп. 60. Д. 1. Л. 1]

Пленум обкома комсомола состоялся 23–25 декабря 1938 года[231]. Попкова разругали в пух и прах за «несостоятельность» и «неумение по-большевистски руководить». Андропова щадили, но он на всякий случай усилил самокритику. Тут ведь главное – не переборщить. О его выступлении газета писала даже с некоторой иронией:

«Товарищ Андропов в своем выступлении подверг себя излишнему самобичеванию. Он „великодушно“ принял на себя даже те ошибки, в которых совершенно не повинен. Это – вредная крайность. Нам нужна здоровая деловая критика и самокритика. Незачем приписывать себе того, чего не было на самом деле»[232].

П.Е. Попков

[Из открытых источников]

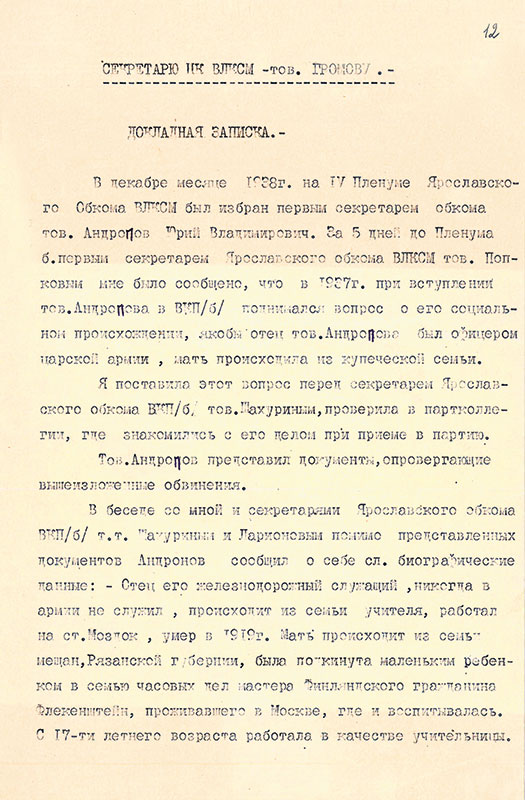

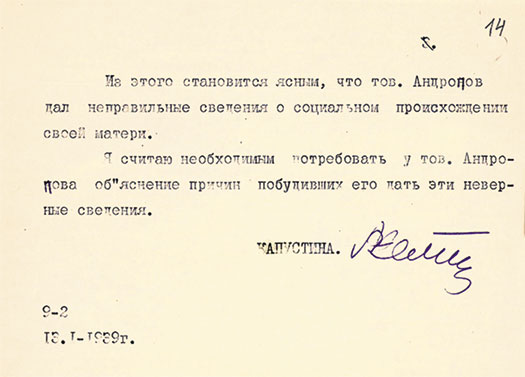

Попкову, можно сказать, повезло. Не арестовали, а просто турнули с комсомольской работы и отправили обратно в Рыбинск начальником отдела технического контроля на завод авиадвигателей. Он всего лишь отделался снятием с должности, и его место занял Юрий Андропов. Взошла новая комсомольская звезда. Ну разве могла состояться такая головокружительная карьера, если бы всю верхушку ярославского комсомола не разогнали и не расстреляли? А ведь Андропову еще не исполнилось и 25 лет. Но одно обстоятельство сильно омрачило ситуацию. Накануне избрания Андропова тонущий Попков напоследок пытался «зацепить» и его. Сообщил инструктору ЦК ВЛКСМ Антонине Капустиной о том, что еще при приеме Андропова в партию в 1937 году «поднимался вопрос о его социальном происхождении, якобы отец тов. Андропова был офицером царской армии, мать происходила из купеческой семьи»[233].

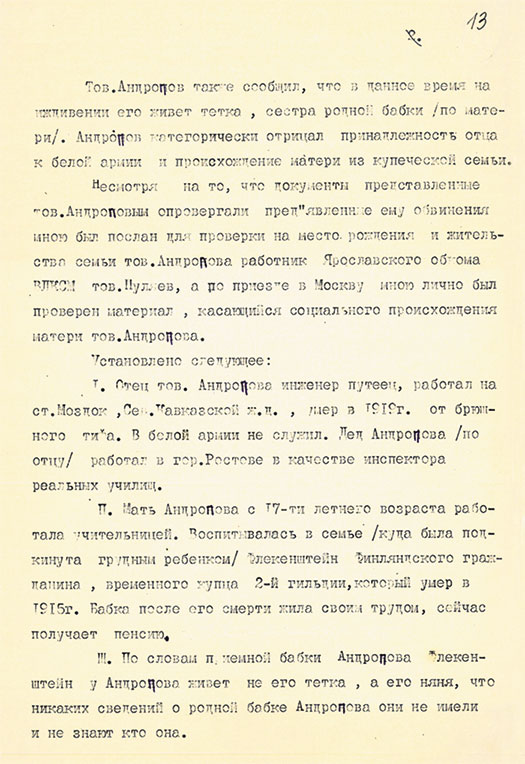

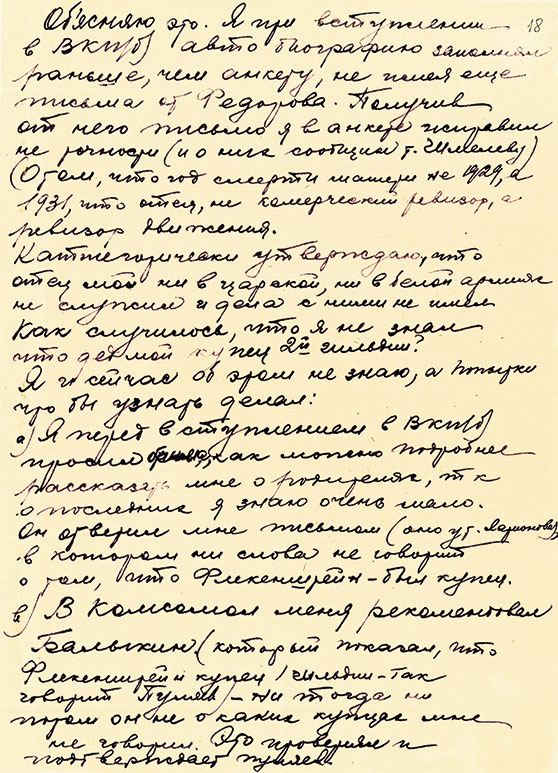

И пошло… Месяца два Андропова лихорадило, он только и успевал оправдываться и писать объяснения. Но как уже говорилось, запутал все до такой степени, что от него просто отстали, потеряв надежду что-либо выяснить наверняка. Обошлось. Плохо старалась инструктор Капустина! Тщательнее бы надо. Собери она в архиве все то, о чем рассказано выше, копни она всю сагу о «ювелире», да еще, если бы разговорила старуху Евдокию Флекенштейн, благо она тут – в Москве… Все! Карьера Андропова закончилась бы, толком не начавшись, и путь наверх ему был бы закрыт навсегда. И не было бы в нашей стране никакого Генерального секретаря ЦК Андропова.

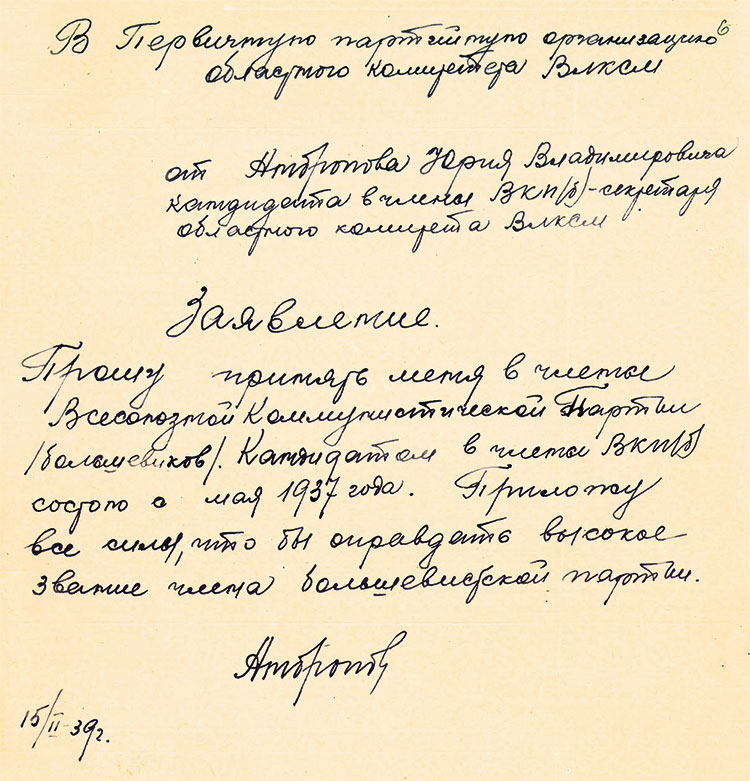

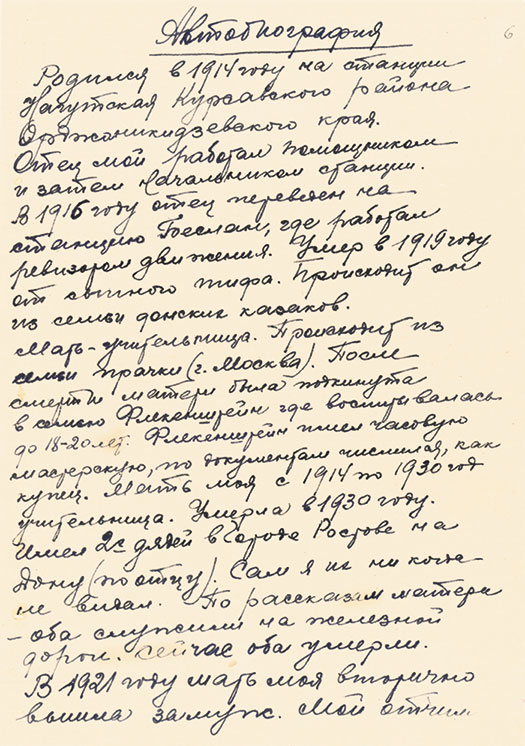

Заявление Ю.В. Андропова о приеме в партию

15 февраля 1939

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 68. Л. 6]

Но мало того, вот еще незадача. Андропов всего лишь кандидат в члены партии. Непорядок. Как же так – он же руководитель обкома комсомола. Колеса партийной бюрократии завертелись с ускорением. Сначала одним днем, 10 февраля 1939 года, оформили перевод Андропова из кандидатов в члены партии решением партсобрания первичной организации обкома комсомола и Кировского райкома партии города Ярославля. Затем бюро горкома ВКП(б) 16 февраля 1939 года утвердило это решение. А бюро обкома на следующий же день все это одобрило[234]. Состоялось! Вообще-то назначенный Андропову двухлетний кандидатский стаж истекал только в мае 1939 года, но как записано в решении Кировского райкома: «…учитывая, что тов. Андропов, состоя кандидатом в члены ВКП(б), за это время политически вырос до политического руководителя, в подтверждении чего служит избрание его первым секретарем Обкома ВЛКСМ, и вполне себя подготовил для вступления в партию»[235]. Вот так – нежданно и негаданно «политически вырос до политического…»! В переводе с партийного «речекряка» – окреп наш выдвиженец.

Удивительно другое. Подписавший окончательное решение бюро первый секретарь Ярославского обкома партии Николай Патоличев в изданных им в 1977 году мемуарах, в главе, посвященной своей ярославской работе, ни словом не обмолвился об Андропове[236]. Он его что, просто не заметил? Ведь он прекрасно знал руководителя обкома комсомола, много раз видел его на заседаниях бюро обкома, разговаривал… И нечего вспомнить? В 1970-е годы Патоличев – член ЦК КПСС, министр внешней торговли. И как-то недальновидно совсем не упоминает Андропова – в тот момент уже члена Политбюро и всесильного председателя КГБ. Или, наоборот, дальновидно? Понимал, как Андропов не любит и опасается тех, кто знал его в молодости. Поговаривали, что бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников за попытку, разумеется, из лучших побуждений собрать материалы о комсомольском вожаке Андропове был сослан послом в Румынию[237].

Особый разговор о трех коммунистах, давших Андропову рекомендацию в партию. Двое из них довольно быстро умерли, не дожив даже до начала войны. Секретарь парткома судоверфи им. Володарского Евстафий Шмелев – партиец «ленинского призыва». Он давно опекал и продвигал Андропова, и именно он закрыл глаза на выявившиеся в 1937 году противоречия и белые пятна в биографии своего подопечного. Не дал хода и погасил дело. В начале 1939 года, уже будучи членом комиссии партийного контроля Ярославского обкома, Шмелев выступил главным рекомендателем и нашел теплые слова об Андропове: «твердый комсомолец», который «имел авторитет не только от комсомольской организации и от рабочей массы»[238]. Хоть коряво и просторечно, зато от души. Шмелев умер в начале 1940 года. И ведь был еще совсем не старым – ну какие-то пятьдесят с хвостиком. Совсем молодым умер весной 1941 года Василий Маштаков. Ему не было и сорока. Исполнявший обязанности заведующего отделом школ обкома партии Маштаков в короткой, всего в четыре строки, рекомендации писал, что знает Андропова с 1937 года по совместной работе в аппарате обкома комсомола как «выдержанного и политически грамотного товарища»[239].

И только Виталий Панов дожил до глубокой старости, пережив самого Андропова. Панов – комсомольский работник со стажем. Он хорошо знал Андропова еще в тот период, когда сам работал инструктором по пионерлагерям и заведующим финансовым и хозяйственным сектором обкома ВЛКСМ в Ярославле. В августе 1939 года Панов выдвинулся на должность инструктора отдела кадров Ярославского обкома комсомола. В войну – на политработе в армии, а после войны вернулся в Ярославль и вскоре возглавил хозяйственный сектор обкома партии. И тут что-то надломилось, в январе 1948 года он теряет должность в обкоме и оказывается скромным управляющим в артели, а дальше хуже – слесарь на машиностроительном заводе «Пролетарская свобода». Непонятно. Может, проворовался? Ему больше не суждено было подняться. Он вышел на пенсию в январе 1965 года. Вот интересно, а во дворе за домино, в кругу таких же, как он, пенсионеров, вспоминал ли об Андропове? Не ровен час приговаривал: «Мой-то Юрка как в гору-то пошел, страну возглавил, а ведь это я его в партию принимал». А ему: «Саныч, да ты что, неужели вот так путевку ему в партию выписал? Он же тебе по гроб жизни обязан – проси у него что хочешь». Но нет, скорее всего, Виталий Александрович Панов держал язык за зубами. Оттого и дожил до глубокой старости, пережил Андропова на четыре года и умер в Ярославле в марте 1988-го.

Докладная записка А.А. Капустиной секретарю ЦК ВЛКСМ Г.П. Громову о неверных сведениях в автобиографии Ю.В. Андропова

13 января 1939

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 12–14]

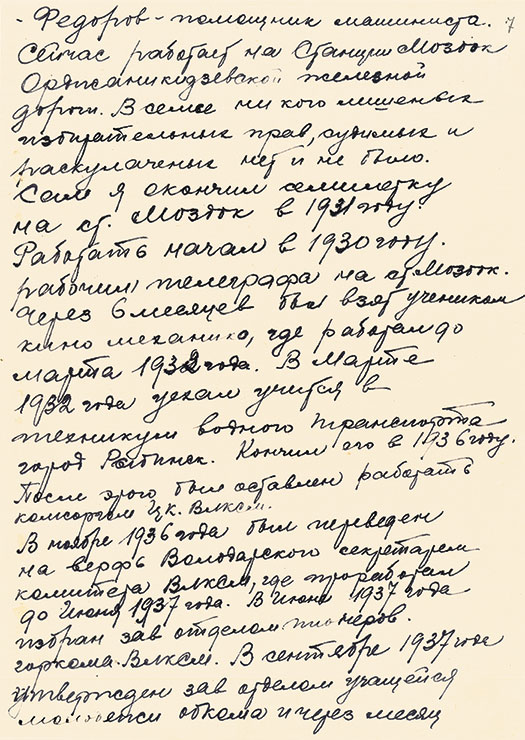

Фрагмент объяснительной записки Ю.В. Андропова по фактам своей биографии

1939

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 18–19]

Андропов набирался опыта и превращался в матерого функционера. Поднаторел говорить речи. В феврале 1939 года на 3-й областной комсомольской конференции, уже вжившись в роль, он привычно вещал с трибуны и «подробно рассказал о порочных методах руководства», которые практиковал обком и его бывший секретарь Попков[240]. Конечно, все можно было валить на предшественника. Непосредственно для Андропова опасность миновала. В декабре 1939 года его избрали депутатом Ярославского областного совета. Кандидатура Андропова была выдвинута на окружном предвыборном совещании избирателей в клубе судоверфи им. Володарского в Рыбинске. Родной коллектив и выдвинул. Парадные и традиционные речи о «единстве советского народа и его преданности делу большевистской партии» перемежались с описанием заслуг Андропова и его организаторских способностей[241]. Выступил и приехавший на верфь Андропов:

«Я искренне благодарю вас за столь великое, оказанное мне доверие. Партия Ленина – Сталина дала нам свободу, партия большевиков дала нам огромные права. Мы имеем самую демократическую в мире Сталинскую Конституцию. Мы сами выбираем органы управления государством. Вы оказываете мне огромное доверие, и я от всего сердца заверяю вас, что доверие ваше мною будет оправдано»[242].

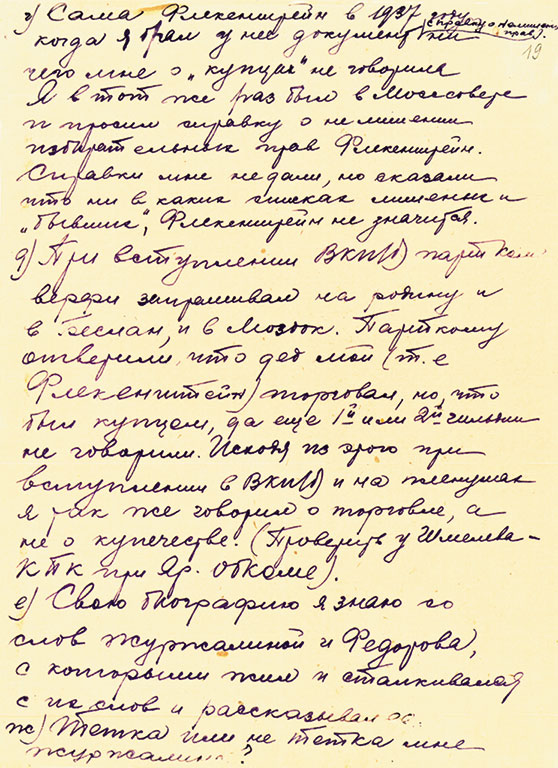

В опубликованной биографии было все гладко: отец железнодорожник, мать – учительница. Только в газете существенно напутали с описанием комсомольской карьеры Андропова. Отметив его избрание в ноябре 1936 года комсоргом судоверфи, далее писали: «Здесь тов. Андропов работал до июля 1938 года, до выдвижения его на должность заведующего отделом пионеров рыбинского горкома ВЛКСМ. В декабре 1938 года тов. Андропов был избран третьим секретарем, а вскоре – первым секретарем областного комитета ВЛКСМ»[243]. Ну вот опять – газета как исторический источник!

Автобиография Ю.В. Андропова

17 апреля 1939

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 6–8]

В Москве Андропову благоволили. Да и Андропов проявлял завидную активность, не забывая рекламировать свои успехи на всю страну. Его бойкое перо выводило строки с описанием достижений ярославской комсомольской организации. Статьи Андропова охотно помещала центральная комсомольская печать и даже – бери выше – главный партийный орган – газета «Правда». В статье под заголовком «Новое в работе комсомола», опубликованной в «Правде» 15 апреля 1939 года, Андропов писал о деятельном участии комсомола в производственной жизни Ярославского шинного завода и других предприятий области. Отметив, что ранее комсомольская организация «вопросами производства занималась мало», ограничиваясь посылкой агитаторов, Андропов призвал «научить комсомольцев и комсомольский актив по-партийному подходить к решению государственных и хозяйственных проблем»[244].

Статья, выдержанная в деловом тоне, пришлась ко времени. Особенно важным было упоминание шинного завода – основного производителя автомобильных покрышек в стране. Завод с трудом выходил на проектную мощность, хронически не выполнял производственную программу. Вопросы выпуска автомобильных покрышек не раз рассматривались в Москве на самом высоком уровне[245]. Слишком много шло брака. И тут очень своевременным был призыв Андропова комсомольцам «вывести завод из прорыва, выполнить производственную программу»[246]. И еще удивительный факт. В статье Андропова не было никаких принятых в печати славословий в адрес Сталина, он вообще ни разу не упоминался. И это тоже могло вызвать одобрение главного читателя. К чему пустое величание. Важнее дело – обуть военную технику в отечественную резину.

Это был триумф – опубликоваться в газете, которую ежедневно читает Сталин. Андропов развивает успех и теперь регулярно пишет статьи для центральной печати. В «Комсомольской правде» 14 февраля 1940 года Андропов опубликовал статью «Шефы „Большой Волги“».

В ЦК ВЛКСМ работой Андропова были довольны, ему писали неплохие характеристики, хотя были и критические нотки. Например, в характеристике от 17 августа 1939 года наряду с констатацией, что Андропов с работой первого секретаря обкома справляется, отмечалось «отсутствие коллегиальности в решении вопросов»[247]. Но в целом мнение о нем в аппарате ЦК комсомола было самое благоприятное. Он хорошо и грамотно выступал в прениях на пленумах ЦК комсомола. Ему прочили большое будущее.

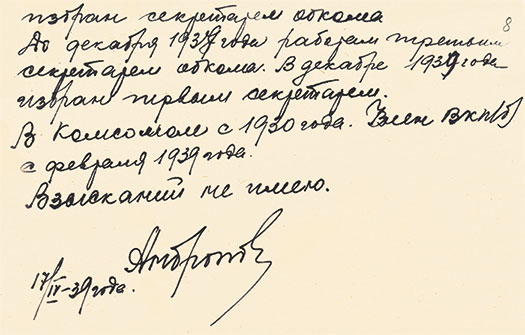

Решение бюро Ярославского обкома ВКП(б) об освобождении Ю.В. Андропова от должности в обкоме ВЛКСМ

13 июня 1940

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 24]

Выдвижением на новую вышестоящую должность Андропов обязан руководителю комсомола Николаю Михайлову. В ЦК ВЛКСМ подыскивали кандидатуру на должность первого секретаря ЦК комсомола новой республики – Карело-Финской ССР. Михайлов остановил свой выбор на Юрии Андропове – перспективном работнике, имевшем хороший отзыв и рекомендацию первого секретаря Ярославского обкома партии Патоличева. В мае 1940 года Андропова вызвали в Москву в ЦК ВЛКСМ, где после напутственной беседы с Михайловым он получил новое назначение и отправился в Петрозаводск[248].

«Долго будет Карелия сниться…»

Откуда берутся союзные республики? Ответ прост – их организуют «по просьбе трудящихся». Действительно, если следовать пропагандистским клише, то в Советском Союзе любая организационно-политическая новация была результатом реализации просьб и чаяний трудящихся. На шестой сессии Верховного Совета СССР первого созыва 31 марта 1940 года был принят закон «О преобразовании Карельской АССР в союзную Карело-Финскую ССР». Казалось все просто. Автономную республику в составе РСФСР повысили в статусе до союзной со всеми вытекающими последствиями (право самоопределения вплоть до отделения). В обосновании говорилось буквально следующее: «Идя навстречу пожеланиям трудящихся Карельской Автономной Советской Социалистической Республики и руководствуясь принципом свободного развития национальностей…»[249] Правда, тем самым отрезали от РСФСР довольно значительный кусок территории. Но кто на это смотрел в Кремле. Ведь все остается в составе СССР, и никуда республика не денется, даже если ее наделить правом выхода из Союза.

На сессии с докладом о международном положении выступил Молотов. Расхваливая мудрую и прозорливую политику советского правительства, он отметил, что «стремление Германии к миру было отвергнуто правительствами Англии и Франции» под предлогом защиты интересов «распавшейся Польши» и Чехословакии. Более того, вещал Молотов, «правительства Англии и Франции провозгласили своими целями в этой войне разгром и расчленение Германии, хотя эти цели перед народными массами все еще прикрываются лозунгами защиты „демократических“ стран и „прав“ малых народов»[250]. И совсем не случайно в речи Молотова права малых народов и демократия оказались в кавычках. В Кремле, как и в Берлине, полагали, что права есть только у больших и великих народов, а демократия – химера. Далее у Молотова вполне закономерно следовал прогерманский пассаж: «Крутой поворот к лучшему в отношениях между Советским Союзом и Германией нашел свое подтверждение в договоре о ненападении, подписанном в августе прошлого года. Эти новые, хорошие советско-германские отношения были проверены на опыте в связи с событиями в бывшей Польше и достаточно показали свою прочность»[251].

Умолчал Молотов о том, что СССР попытался «проверить на опыте» и претворить в жизнь зафиксированную в секретном протоколе к договору о ненападении («пакт Молотова – Риббентропа») договоренность с Берлином об отнесении Финляндии к советской «сфере интересов»[252]. Именно эта договоренность развязала руки Кремлю, выдвинувшему Финляндии требования о территориальных обменах. Мотивировались они необходимостью «обеспечить безопасность Ленинграда», а после последовавшего отказа Москва решила начать боевые действия. И вот теперь Молотов рассказывал об итогах только что закончившейся советско-финляндской войны: «Произошло столкновение наших войск не просто с финскими войсками, а с соединенными силами империалистов ряда стран, включая английских, французских и других, которые помогали финляндской буржуазии всеми видами оружия и, особенно, артиллерией и самолетами, а также своими людьми под видом „добровольцев“»[253].

Молотов выдал провал советской агрессии против Финляндии за блестящую победу, завершившуюся подписанием 12 марта 1940 года мирного договора. Хотя внимательные слушатели его доклада обратили внимание на некоторые события, заставившие Кремль поторопиться с завершением войны. Прежде всего это возраставшие день ото дня военные поставки в Финляндию из Англии, Франции, Швеции и даже Италии и США вооружения и техники (включая новейшие самолеты и тяжелую артиллерию), а главное, подготовка 100-тысячной экспедиционной армии, готовой отправиться в Финляндию уже в начале марта 1940 года[254].

Так что нет, не гигантские потери в ходе трехмесячных кровопролитных боев заставили Сталина дрогнуть и отказаться от первоначального плана захвата и советизации Финляндии. Мощная военная поддержка мировыми державами подвергшейся агрессии Финляндии – вот кошмарный сон Сталина. Такой поворот событий мог привести к прямому военному столкновению СССР с Великобританией и Францией, что совсем не вписывалось в планы Сталина быть в стороне от войны в Европе, дожидаясь, когда «империалистические хищники» обескровят друг друга.

А ведь какие надежды возлагались на придуманную и ловко сконструированную комбинацию с нападением на Финляндию. На второй день войны в как бы освобожденном городе Териоки от имени «левых партий и восставших финских солдат» создается «народное правительство Финляндской Демократической Республики» во главе со старым коминтерновцем Отто Куусиненом, приглашающим Красную армию оказать им содействие и выступить «освободителем» финского народа[255]. А уже на следующий день делегация этого марионеточного правительства в лице Куусинена заключает «договор о взаимопомощи и дружбе», согласно которому СССР передает Финляндской Демократической Республике территорию советской Карелии в 70 тысяч квадратных километров, а та, в свою очередь, согласна передвинуть границу на Карельском перешейке подальше от Ленинграда[256]. Ратификационные грамоты планируется передать друг другу «в возможно более короткий срок в столице Финляндии – городе Хельсинки»[257]. И все! Дальнейшие действия Красной армии подаются советской прессой исключительно как освободительный поход в поддержку «настоящего финского правительства» для разгрома засевших в Хельсинки «белофинов».

Но не случилось. Финляндия устояла, хотя ей и пришлось пожертвовать частью государственной территории. Об упразднении организованного Кремлем правительства «народной Финляндии» во главе с Отто Куусиненом на сессии Верховного Совета СССР Молотов сказал сквозь зубы и походя как о чем-то несущественном: «В связи с этим [мирным договором. – Н. П.] встал вопрос о самороспуске Народного Правительства, что и было осуществлено»[258]. Но надо же как-то спасать лицо. А что если влить полученные в результате войны финские территории в Карелию и дать этому образованию новый статус?

С предложением об организации новой союзной республики 31 марта на сессии выступил Жданов. Он произнес недлинную речь, суть которой сводилась к простой мысли: «отход» к Советскому Союзу «новых территорий, естественно, ставит вопрос о наиболее целесообразном их государственном устройстве и о путях их хозяйственного и культурного развития»[259]. А так как новые территории примыкают к Карельской АССР и населены народами, связанными между собой «кровными расово-национальными узами», название республики должно отразить именно этот факт[260]. Жданов огласил проект закона, который в этот же день был принят.

Республику, безусловно, конструировали «на вырост». Иначе говоря, Карело-Финская ССР представляла собой незавершенный проект. Сталину не удалось достичь своих целей с помощью «Зимней войны», но он не оставлял мысли подчинить и включить в СССР всю Финляндию. Именно в таком ключе был сформулирован один из пунктов сталинского напутствия Молотову для переговоров в Берлине в ноябре 1940 года. В нем говорилось о том, что соглашение о частичном разграничении сфер интересов СССР и Германии событиями исчерпано, за исключением Финляндии. То есть согласно «разграничению сфер интересов» присоединили часть Польши, Латвию, Эстонию и даже сверх того Литву, а вот с Финляндией не получилось. Молотову предписывалось в переговорах вновь обсудить вопрос о Финляндии. Напомнить Гитлеру том, что она была отнесена к сфере интересов СССР на основе советско-германского соглашения 1939 года, в выполнении которого Германия «должна устранить всякие трудности и неясности»[261]. Что за «трудности и неясности»? А речь шла о том, что к этому времени в Финляндии был размещен небольшой контингент германских войск и организованы базы для промежуточных посадок самолетов по пути в Киркинес.

В беседе с Гитлером 12 ноября 1940 года Молотов, подчеркнув, что отражает не только свою, но и точку зрения Сталина, прямо поставил вопрос о Финляндии. Как отмечено в записи беседы: «Советская сторона считает, что Германия выполнила свои обязательства по этому соглашению [секретным протоколам 1939 года. – Н. П.], кроме одного – Финляндии. В связи с этим Молотов хочет узнать, остается ли Германское правительство на точке зрения имеющегося соглашения. По этому вопросу (1939 г.) советская сторона, со своей стороны, не требует ничего, кроме того, что было решено в прошлом году»[262]. Гитлер пообещал обсудить это на другой день за завтраком.

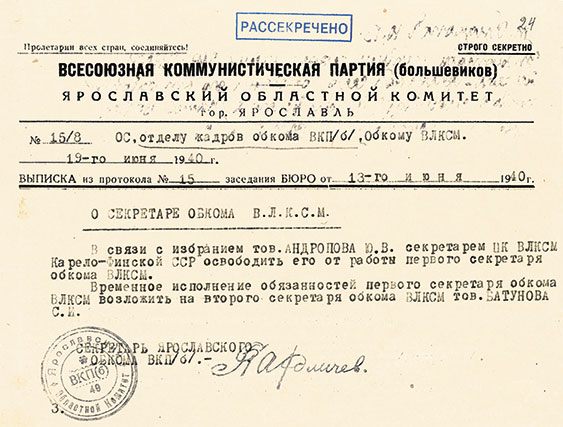

В.М. Молотов в Берлине.

Слева направо: В.М. Молотов, министр внутренних дел Германии Г. Фрик, советник МИД Г. Хильгер, министр иностранных дел И. фон Риббентроп и начальник отрядов СС Г. Гиммлер

13 ноября 1940

[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1614. Л. 9]

На следующий день Гитлер вылил ушат холодной воды, заявив, что «Германия и теперь признает Финляндию сферой интересов СССР», но на время войны с Англией заинтересована в Финляндии экономически (получает лес и никель) и не хотела бы превращения района Балтийского моря в театр военных действий. Отметив, что «финны, которые оказали упорное сопротивление, завоевали симпатию во всем мире, и в особенности среди скандинавских народов», Гитлер добавил, что и в германском народе возникло «возбуждение» по этому поводу. И подытожил: «Все это побуждает Германское правительство стремиться к тому, чтобы воспрепятствовать возникновению вторичной войны в Финляндии»[263]. Молотов продолжал настаивать, и тогда Гитлер прямо спросил: «…имеет ли Советский Союз намерение вести войну в Финляндии?». На что получил уклончивый ответ: «…если правительство Финляндии откажется от двойственной политики и от настраивания масс против СССР, все пойдет нормально»[264]. Гитлер высказал опасение, что в случае новой войны против Финляндии на ее стороне выступит Швеция, да и Германии придется вмешаться и призвал к терпению: «После окончания войны Россия может получить все, что она пожелает»[265]. Старательно выполняя сталинское напутствие, Молотов упрямился, дескать, надо буквально держаться советско-германского соглашения 1939 года. Кремль хотел всего и сейчас! Гитлер парировал: СССР ведь сам вышел за пределы соглашения, обменяв «часть Польши на Литву», и Германия отнеслась к этому с пониманием[266]. И добавил: «…война с Финляндией будет источником осложнений. Россия уже получила львиную долю выгод»[267]. Молотову крыть было нечем.

По результатам беседы Молотов сообщил Сталину: «Главное время с Гитлером ушло на финский вопрос. Гитлер заявил, что подтверждает прошлогоднее соглашение, но Германия заявляет, что она заинтересована в сохранении мира на Балтийском море. Мое указание, что в прошлом году никаких оговорок не делалось по этому вопросу, не опровергалось, но и не имело влияния»[268]. Финляндия была избавлена от советизации. Тем не менее 25 октября 1940 года оперативным управлением Генштаба РККА был разработан план нападения на Финляндию, хотя и не пошедший в дело, согласно которому уже на 35-й день военного вторжения следовало захватить Хельсинки[269].

В.М. Молотов, Г. Хильгер и А. Гитлер

14 ноября 1940

[РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1614. Л. 11]

Несмотря на провал переговоров, Молотов, кажется, был очарован Гитлером. В посольстве, между своих, делился впечатлениями: «…поговорив с главой Немецкого правительства, поймешь причины его успехов». И глубокомысленно добавил, что «он редко встречал человека, которого бы мир оценивал так неправильно»[270]. В тот день Гитлер обрисовал Молотову грандиозные планы, как поделить наследие Британской империи после ее разгрома «германским оружием». Гитлер так и выразился: от империи останется «конкурсная масса», и «она сможет удовлетворить всех, кто имеет потребность в свободном выходе к океану»[271].