Полная версия:

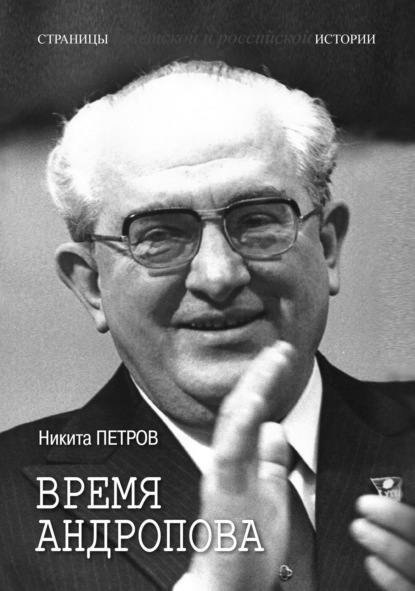

Время Андропова

Что же получается, он никогда не говорил об этом с матерью, не расспрашивал о своих предках? А ведь Юрию Андропову было уже без малого 17 лет, когда его мама умерла! Какой, однако, нелюбопытный рос будущий председатель КГБ, даже в свои родственные дела не совал нос. На первый взгляд похоже на профнепригодность. А может, наоборот, все знал и продемонстрировал виртуозное умение прятать концы в воду.

Ну а если все отжать, то что же в «сухом остатке»? Происхождение матери Андропова так и не выяснено, ее биологические родители неизвестны. Воспитание она получила самое благополучное и благородное, что ставит ее в разряд «бывших». Этим словом советская власть маркировала представителей имущих до 1917 года классов. Ну, а ее сын Юрий Андропов? Тут-то как? А вот тут как раз остается большой простор для фантазии. То ли у него был рано сгинувший отец, то ли Андропов был рожден при некоторых затруднительных к оглашению обстоятельствах. Это намек на то, что Карл Флекенштейн мог быть тому виной. Версия о том, что разгневанная Евдокия за это прогнала мужа и он вскоре умер где-то вдали от Москвы, тоже имеет право на жизнь. Не зря ведь ровно о том же и судачили чекисты – подчиненные Андропова, величая его «Ювелиром».

А может быть, все проще, и некий Владимир Андропов на самом деле был отцом родившегося в 1914 году Юрия, но при этом не состоял в браке с Евгенией. Она ведь не меняла фамилию и числилась в адресных книгах как Флекенштейн. Просто отец Андропова не торопился оформить с Евгенией брак, сделал это позже – накануне отъезда к месту новой работы. Ну или совсем уж гипотетический вариант. Отец мог, как это первоначально писал Андропов, умереть или погибнуть в 1915 или 1916 году. Но тогда совсем непонятно, кем он был, и его имя нам неизвестно.

Анастасия Журжалина действительно устроилась в 1915 году нянчить Юрия, так как ее то ли старшая сестра, то ли золовка работала раньше у Флекенштейнов, воспитывая их дочь Евгению. Журжалина через свою родственницу знала мать Андропова с 1910 года, с рождением Юрия ее взяли в дом. А история о том, что Журжалина в родстве с Евгенией Флекенштейн и соответственно с ее сыном Юрием, как уже говорилось, – целиком и полностью выдумка Андропова. Он ухватился за эту идею с родством для сокрытия своего истинного происхождения – социальных корней и Москвы как места рождения. То есть рассказы Андропова о Журжалиной, ее родной сестре или золовке, о таинственной Рудневой – красивый вымысел. Ему бы не автобиографии, а романы и киносценарии писать. Но время было такое, что не до сценариев. От неподходящих предков надо было отписаться, чистить и «отбивать» биографию.

А свидетельство о рождении – это совсем просто! Нет, он не выкрадывал бланк в горсовете и не заполнял его самолично. Он просто получил свидетельство задним числом, а заполнено оно могло быть со слов заявителей – Юрия Андропова и его отчима Федорова. И понятно, почему потом Андропов чурался отчима как нежелательного свидетеля. Вообще стоит призадуматься, каким образом в Моздоке, отстоящем без малого на двести километров от станции Нагутская, расположенном в совершенно другом административном районе, могли выписать и, главное, на основании чего свидетельство о рождении Юрия Андропова. Доживший до середины 1960-х годов отчим Андропова разговорчивостью не отличался. Чем выше возносился его пасынок, тем плотнее смыкал уста. Все понимал! Как вспоминают знавшие его люди: «Он был сдержанным, серьезным человеком. О Юрии Владимировиче он мало рассказывал. Наверное, потому что Андропов ведь пост занимал какой»[147].

Во всей этой истории и в нагромождении предположений стоит отметить малозаметный, но очень значимый факт. Андропов, ни в молодости, ни когда поднялся до уровня большого политического деятеля, никогда не посещал могилы матери и отца, не ухаживал за ними. А когда он был в зените могущества, ему бы только заикнуться, как местные власти бросились бы искать, поправить и обустроить могилы родителей Андропова. Нет, он даже пальцем не пошевелил. Ему не нужны были такие родители и не нужна была даже память о них. Лишь сравнительно недавно усилиями сотрудников УФСБ по Республике Северная Осетия – Алания были установлены символические памятники вместо когда-то заброшенных и утраченных могил родителей Андропова. Информация об этом попала в социальную сеть: «…в рамках осуществления общественных мероприятий проведены работы по реконструкции и благоустройству места захоронения отчима Андропова Юрия Владимировича – Федорова Виктора Александровича и восстановлению памятной плиты его матери – Федоровой (Флекенштейн) Евгении Карловны»[148].

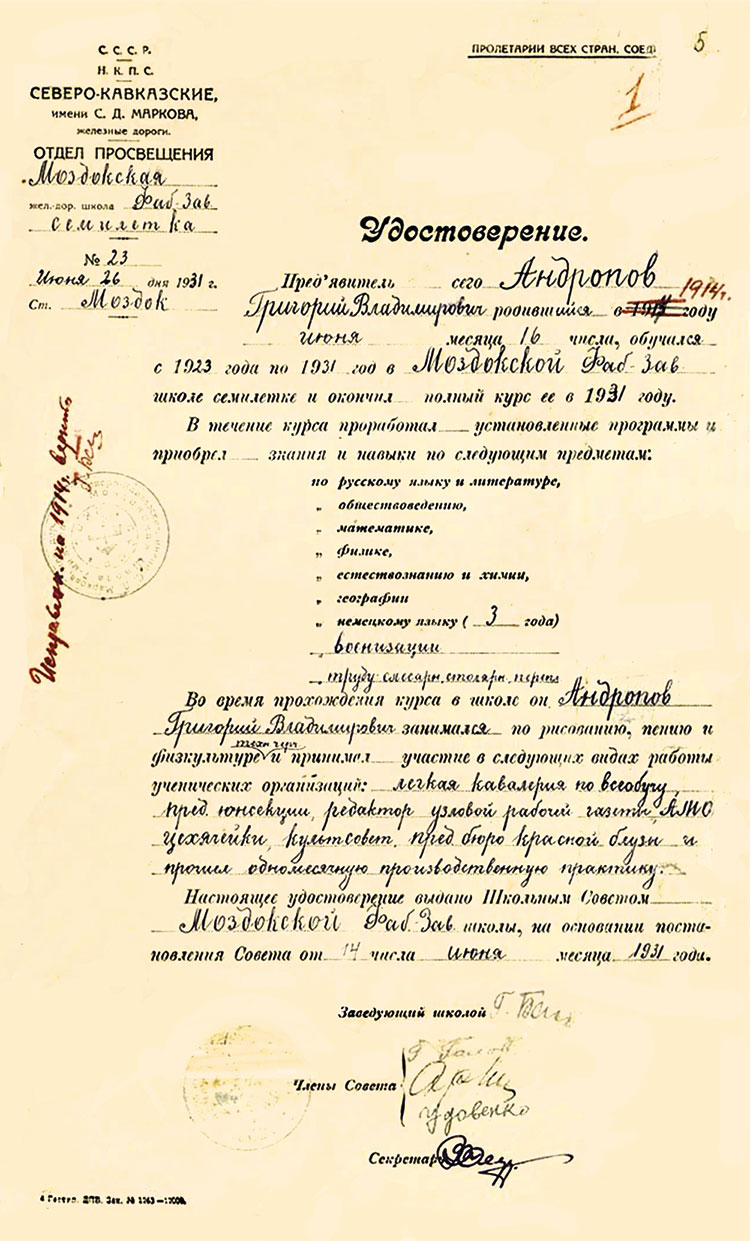

Удостоверение, выданное Ю.В. Андропову об окончании фабрично-заводской школы-семилетки.

26 июня 1931

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 64. Л. 5]

Избегал Андропов встречи с прошлым. Когда в 1963 году его пригласили на празднование 200-летия Моздока, он 8 июня направил в школу прочувственное письмо, адресованное в числе прочих преподавателей и его отчиму Федорову: «Не скрою, что проведенные нами вместе в этом городе детские школьные годы со всеми их радостями и огорчениями всегда живы в памяти. Про себя я всегда думаю, что мне повезло в жизни, что именно в Моздоке, в окружении чудесных друзей прожито несколько школьных лет. Вот почему ваши добрые намерения и то, что вы через многие-многие годы вспомнили обо мне, до глубины души взволновали не только меня, но и мою семью, моих теперешних друзей. Ведь как замечательно сознавать, что время оказалось бессильным поколебать горячие чувства товарищества, возникшего в юности.

Позвольте горячо поблагодарить вас за добрую память, пожелать вам, вашим семьям и всем друзьям-моздокчанам, кто помнит меня, большого личного счастья, наилучших успехов во всех делах и начинаниях…»[149].

Красиво отписался и не поехал. Ладно, хоть теплое письмо сочинил, не обидел…

Как многие искренне считают, верить можно только документам, да и то, если есть уверенность, что они не поддельные. Вот один из самых ранних подлинных документов в личном деле: 26 июня 1931 года на имя Андропова Григория Владимировича (дата рождения указана 16 июня 1914 года) выдано удостоверение об окончании Моздокской фабрично-заводской школы-семилетки, в которой он обучался с 1923 по 14 июня 1931 года[150]. Вопрос, где Андропов учился до поступления в семилетку и где получил начальное образование, остается до сих пор открытым.

Андропов быстро постигал основы советского бюрократизма. На все нужно иметь про запас «бумажку». Справки, характеристики – все это крайне необходимо держать при себе. Вот справка Терской окружной конторы «Союзхлеб» о том, что он работал 14 сентября 1930 года «по очистке пшеницы на экспорт ночью», и тут же справка от 21 декабря: «работал по распространению билетов Осоавиахима»; далее справка от 9 февраля 1931 года: в ячейке ВЛКСМ станции Моздок «проявил себя как один из активных товарищей» и был членом коллектива «Красной блузы», справка от марта того же года о его работе в легкой кавалерии Всевобуча по ликвидации неграмотности[151].

Надо заметить, в комсомол Юрий вступил не сразу по достижении 14-летнего возраста, а только в мае 1930 года[152]. Проволочка со вступлением в комсомол тоже может иметь свое объяснение. Может быть, не брали как «социально чуждого»? Юрий не теряя времени восполнял этот недостаток повышенной активностью на трудовом поприще и в общественной работе. С 1927 года деятельно участвовал во всех мероприятиях рабочего клуба им. Коминтерна при станции Моздок[153]. Как он сам о себе пишет, работал политпропагандистом ячейки на станции, секретарем железнодорожной ячейки, руководителем секции и «начальником районных лагерей» – тут, понятно, речь о пионерских лагерях[154].

Еще учась в школе, 11 сентября 1930 года Юрий Андропов устроился учеником киномеханика, а затем стал помощником киномеханика с окладом 50 рублей[155]. В следующем году он окончил школу и с 1 ноября 1931 года по 15 января 1932 года временно работал в 8-й дистанции связи рабочим-телеграфистом[156]. Был освобожден от этой должности как несовершеннолетний, но продолжал работу помощником киномеханика.

По окончании школы Юрий раздумывал, куда бы дальше пойти учиться или служить. Даже помышлял поступить в военное училище. Косвенно об этом свидетельствует справка о прохождении им в 1931 году медкомиссии для поступления в военно-учебное заведение, и он был признан годным[157]. Но не сложилось, или раздумал.

«Как провожают пароходы…»

Выбор профессии для молодого человека – непростое дело. Возможно, прочитанные в детстве книги и рассказы о моряках как-то повлияли на молодого Андропова, и он решил отправиться в самостоятельное плавание в прямом и переносном смысле. Главное – подальше от мест, где вырос. Волжское речное пароходство было, пожалуй, то, о чем Юрий много слышал и читал в детстве. Наверное, в мечтах представлял себя капитаном на мостике корабля в белоснежном парусиновом кителе и красивой фуражке с кокардой с якорями.

Профильных учебных заведений, готовивших судоводителей, в волжских городах было несколько, но Юрий выбрал Рыбинский речной техникум. Позднее он рассказывал, что толчком к принятию этого решения стало объявление в «Комсомольской правде» о наборе учащихся в техникум[158]. Возможно, что туда и поступить было проще, чем в учебные заведения в Нижнем Новгороде или Казани. Была еще Пермь, где тоже готовили речников, но Кама как-то Андропову не улыбалась. Вот Волга – великая река!

Необходимые для поступления документы Андропов отправил в Рыбинск 22 марта 1932 года. Приложил отличные характеристики и, разумеется, письмо от секретаря партийной ячейки и профорга станции Моздок, ходатайствующих о его приеме в техникум «как одного из самых активных работников»[159]. В своем заявлении Андропов прямо написал, что просит принять на судоводительское или судостроительное отделения, и добавил: «Прошу также обеспечить меня общежитием и стипендией, так как средств к дальнейшему существованию не имею»[160].

Ответ пришел на удивление быстро. Андропова зачислили в техникум «без испытаний» на 1-й курс судоводительского отделения и 11 апреля известили об этом письмом: «Предлагаем Вам явиться в техникум для направления на предварительную летнюю плавательскую практику к 25 апреля, захватив с собой постельные принадлежности»[161]. Вот так – сразу на корабль. Да, обычное дело, с кадрами речников в навигацию всегда было ох как туго.

Ю.В. Андропов с товарищами по техникуму

1932

[Архив СВР]

Ю.В. Андропов среди учащихся техникума

1930-е

[Архив СВР]

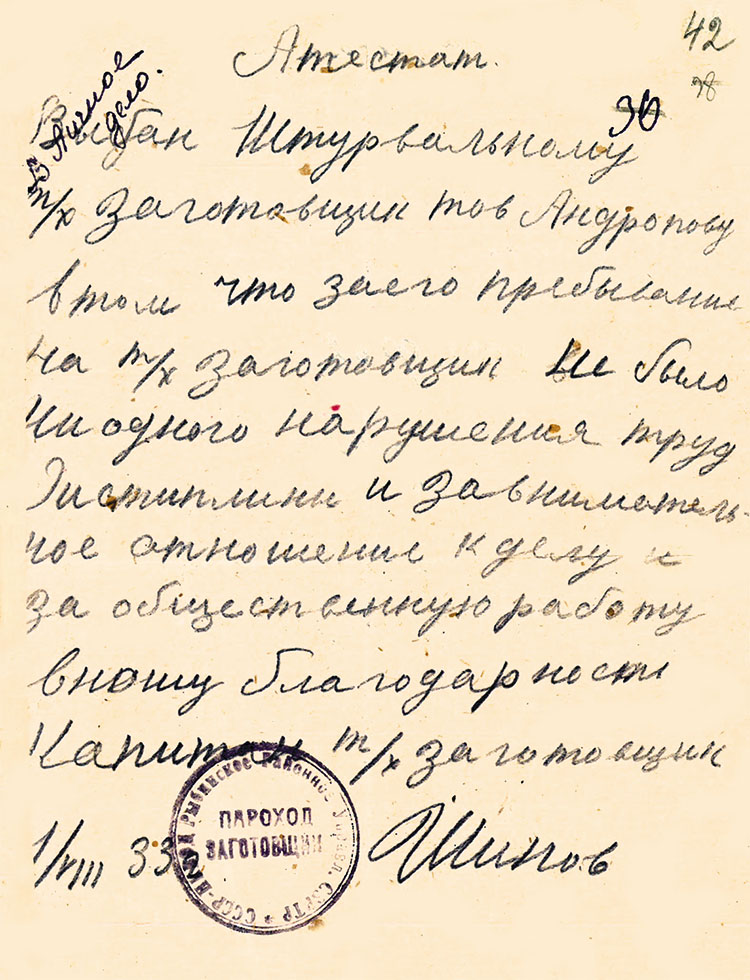

Аттестат Ю.В. Андропова

1 августа 1933

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 64. Л. 42]

Юрия по прибытии тут же зачислили матросом на буксирный теплоход «Заготовщик», где он начал навигацию 1932 года. Приписанный к Рыбинской пристани, сравнительно небольшой буксир мощностью 160 лошадиных сил стал первым для Андропова кораблем, где он постигал основы речного плавания. Понял назначение буев и бакенов, усвоил основы ориентирования судна по растровым знакам.

Уже в июне матрос Андропов получил отменную характеристику: «Хорошо относился к своим обязанностям. Может идти штурвальным. Был предсудкома. Работу выполнял хорошо»[162]. Вот это оценка! Андропов, едва попав на судно, выделился – возглавил судовой комитет. Определенно, он был нацелен на карьерный рост.

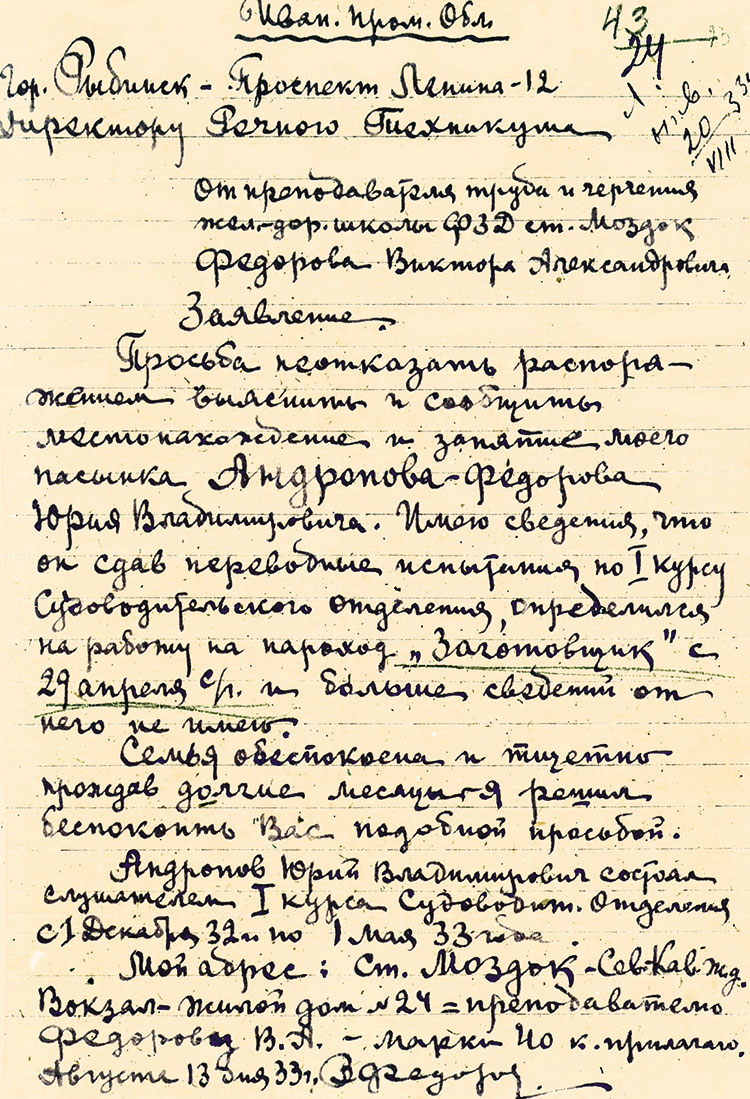

Письмо отчима Андропова В.А. Федорова директору речного техникума

13 августа 1933

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 64. Л. 43]

Навигацию следующего, 1933, года Андропов начал с 29 апреля в должности штурвального буксира «Заготовщик», с 1 августа был переведен штурвальным на буксир «Яков Свердлов»[163]. Капитан «Заготовщика» выдал Андропову аттестат, где отметил отсутствие нарушений трудовой дисциплины и вынес благодарность «за внимательное отношение к делу и за общественную работу»[164].

Буксир «Яков Свердлов» был больше и вдвое мощнее «Заготовщика» – 320 лошадиных сил, да и команда посолиднее. На буксире Андропов задержался до 25 сентября, опоздав на учебу. Капитан написал оправдательный документ: «Сообщаю, что студент 1 курса судоводительского отделения т. Андропов Юрий Владимирович, работавший штурвальным на пароходе „Яков Свердлов“, по Вашему вызову не мог явиться вовремя, так как пароход работал в аренде Унжлеса в городе Горьком. Не имея достаточного штата команды, я не мог выполнять работы по спасению лесоматериала (приказ Наркомвода) и поэтому задержал такового до прибытия в Рыбинск 25 сентября 1933 года»[165].

Но мало того, и парторг буксира выдал Андропову характеристику, на похвалу не скупился и отметил, что товарищ Андропов «являлся лучшим ударником пароходства и выполнил полностью условия 2-го Всесоюзного конкурса», «повседневно и примерно боролся за укрепление трудовой дисциплины, за социалистическое соревнование и ударничество. Самый первый заключил индивидуальный социалистический договор». Парторг подробно описал заслуги «выдержанного, дисциплинированного и активного комсомольца» Андропова: организация и учет соцсоревнования, организация производственно-товарищеского суда, проведение всех политических кампаний и проработка важнейших решений партии и правительства, организация школы малограмотных и руководство ею. Коммунисты и комсомольцы парохода, писал парторг, «горячо благодарят товарища Андропова Ю.В. за ту огромную помощь, которую он оказал организации»[166].

Юрий Андропов

1930-е

[Архив СВР]

Домой отчиму Юрий писать перестал. Отчим беспокоился – от пасынка нет вестей. Он боялся потерять с ним связь, надеялся, что в старости будет на кого опереться. Отчим 13 августа 1933 года направил в техникум письмо с просьбой сообщить, где Юрий: «Семья обеспокоена, и тщетно прождав долгие месяцы, я решил беспокоить Вас подобной просьбой»[167]. А Юрий как будто просто забыл о нем. Или не хотел больше видеть и общаться? Похоже, осталась у него какая-то обида и на отчима, и на мать. Возможно, его глубоко ранило в детстве то, что после рождения сестры Валентины в новом браке матери все внимание семьи переключилось на нее. Когда-то подростком, не найдя взаимопонимания с отчимом, Юрий сбегал на два месяца из дома, его разыскали и вернули родителям[168]. И теперь, выйдя в самостоятельную жизнь, он хотел забыть навсегда об этой части своего прошлого и начать все с чистого листа. Строить новую жизнь и новую биографию.

Юрий неплохо заработал за навигацию 1933 года. В мае получил 131 руб. 70 коп., в июне – 128 руб. 50 коп., в июле – 111 руб., в августе – 150 руб. и в сентябре – 136 руб. 80 коп. Правда, как водится, пришлось ему потратиться на общественное благо – подписался на заем. В итоге за эти же пять месяцев вычет на заем составил 28 рублей[169]. И все же на руках должны были остаться хорошие по тем временам деньги. Но то ли деньги утекали сквозь пальцы, то ли жизнь была дорога, а пришлось ему писать бумагу с просьбой о пособии.

В ноябре 1933 года он пишет в комиссию по распределению пособий: «Прошу комиссию обеспечить меня пособием, т. к. я средств к существованию не имею. Кроме того, родных у меня тоже нет»[170]. Вот это да! Только что отчим его разыскивал, просил дать знать о себе, а Юрий пишет – родных нет.

В зимние каникулы 1934 года Юрий все-таки отправился в Моздок[171]. Но в летнюю навигацию опять забывал писать домой. Отчим вновь напомнил о себе, написав 5 июля письмо в техникум, в котором жаловался, что с 29 апреля 1934 года не имеет от пасынка вестей[172].

В навигацию 1934 года сбылась мечта Юрия Андропова – его зачислили третьим помощником капитана на пассажирский пароход «Механик», курсировавший на линии Рыбинск – Тверь. Вот он – капитанский мостик и белый китель. Пароход – ровесник Андропова, построен в Нижнем Новгороде в 1914 году. Его мощность составляла 180–200 лошадиных сил, длина – 50, ширина – 8 м[173]. И в конце 1950-х старенький «Механик» еще числился в Верхневолжском пароходстве и ходил по Волге, пока в 1963 году не был передан в порт Ярославля, где позднее его разрезали на металлолом.

Капитан «Механика» в характеристике по итогам навигации отметил, что Юрий Андропов «оправдал свое назначение и через короткий срок был мною зачислен в штат команды на должность III помощника капитана, где проявил удивительную способность к судовождению, интересуясь каждой мелочью. Дневные вахты вахтенного начальника нес вполне самостоятельно с большим знанием своего дела»[174]. За все время, отмечалось в характеристике, «не имел ни одного выговора или замечания ни по одной линии»[175]. И в характеристике профорга судна от 19 октября 1934 года Андропов назван «первым и примерным работником», он был ответственным редактором судовой стенгазеты, состоял членом столовой комиссии, проводил читку газет в красном уголке, проводил занятия в кружке[176]. И в техникуме Андропов на хорошем счету. За время обучения его премировали шесть раз как отличника учебы[177].

Юрий Андропов

1930-е

[Архив СВР]

Возможно, Андропов так и шел бы в пароходстве вверх и дослужился бы до капитана, а там бери и выше. Но подвело зрение. Оно серьезно ухудшилось за несколько лет. Еще в 1931 году он проходил медицинское освидетельствование на предмет поступления в военно-учебное заведение и был признан годным[178]. В 1935 году ему по возрасту полагалось отправиться в Красную армию. Но на врачебной призывной комиссии выяснилось – негоден по зрению. Юрия в армию не взяли и комиссовали[179]. И водить суда ему уже не пришлось. В навигацию 1935 года он всего лишь инструктор практики в своем техникуме, хотя и с весьма ответственными задачами: проверка хода практики и вербовка новых учащихся для техникума[180]. Юрий в постоянных разъездах. Вернулся в техникум лишь 1 ноября. У него даже паспорт оказался просроченным – пропустил обмен[181].

Пароход «Механик»

[Архив СВР]

Теперь его общественная активность переросла в основную профессию. Юрий Андропов начал комсомольскую карьеру. В январе 1936 года был избран комсоргом своего техникума. И тут же 1 февраля политотдел пароходства отправил его на важное мероприятие в Горький – конференцию Верхневолжского бассейна[182]. А дальше – больше. Попал делегатом на 1-ю Ярославскую областную конференцию ВЛКСМ[183].

В протоколе заседания квалификационной комиссии 6 апреля 1936 года по итогам выпускных испытаний Андропову была выставлена оценка «хорошо» с выдачей диплома на звание «штурман 1 разряда речного и озерного торгового флота СССР»[184]. При всем своем старании оценку «отлично» он не получил. Но теперь Юрий Андропов хоть небольшой, но начальник: 15 мая 1936 года его назначили инструктором по обследованию практики студентов отделения судовождения с правом инструктировать студентов, работающих на пароходах, закрепленных за пристанями Калинин, Ярославль, Юрьевец и Горький[185]. Опять беспокойное лето и сплошные разъезды.

В мае 1936 года Ярославский обком комсомола собрал совещание секретарей комитетов комсомола вузов, техникумов и рабфаков. Комсорг Рыбинского техникума Андропов 24 мая бойко выступил, рассказав о политучебе, которой было охвачено более 200 комсомольцев техникума, об успеваемости учащихся и подготовке пропагандистов. Казалось бы, рутина, главное, охватить всех идеологической работой. Но вдруг в самом конце речи Андропов, конечно, в порядке общей критики и самокритики выступил с воинственным заявлением, в котором обратился прямо к присутствующему на совещании первому секретарю обкома комсомола Борису Павлову:

«Тов. Павлов – это совещание должно быть зубастым. Вы это совещание должны использовать для того, чтобы устроить мордобой горкомам и райкомам и отделам студенческой учащейся молодежи. Вы должны извлечь выводы, также и наши работники, в частности т. Скворцов, которому поручена эта большая работа в Обкоме. Поэтому надо побольше остроты, а у вас совещание идет мирно, тогда как у вас должна быть ругань, конечно, я имею в виду политическую ругань. Совещание должно носить особый характер остроты, тем более сейчас потому, что греха нечего таить – по техникумам не видно, что прошел съезд комсомола, а вы выступаете только с отчетом, что сделано. Конечно, надо знать, что делается, но надо говорить о том, как дальше делать, как руководить горкомом и райкомом, как вам самим работать, и надо всемерно разрешить основную практическую задачу – надо учиться, а отсюда складывается все, вплоть до того, что если у вас вонь в техникуме, то это мешает учиться, а у вас, когда входишь в техникум, чувствуется вонь из уборной»[186].

Поразительное по уровню демагогии и наглости завершение речи. Нет, конечно, если все списать на комсомольский задор и неопытность, помноженную на свойственную молодости категоричность, то понятно. Но все же, как понимать это повторяющееся «вы должны»? Это кто к кому обращается, где тут такт и субординация? Речи остальных участников совещания не были столь нарочито хамскими. И этот жаргон из подворотни – «устроить мордобой». А ведь как в воду смотрел – предчувствовал! За 1936 годом наступил 1937-й. И всей стране устроили «мордобой», разумеется, и обкому комсомола во главе с Павловым тоже. Но об этом далее.

Может показаться, что такие, как Андропов, с зубодробительными мечтами приближали вакханалию массовых чисток. Ну, если и не приближали, то вполне были к ней морально готовы. Они требовали крови.

Но последней фразой Андропов выдал себя с головой. Вроде вся речь в пролетарско-простецкой и хамоватой манере, все как-то даже слегка шаржировано с «закосом» под свойского парня. А тут вдруг – вонь из уборной! Проговорился, съехал с роли и все испортил. Нет, он явно не из пролетариев наш оратор. Ну разве смутит пролетарскую натуру амбре из сортира?

Комсомольский секретарь

В ноябре 1936 года Андропов был назначен комсоргом судоверфи им. Володарского в Рыбинске. Это стало второй ступенью его карьерного роста по комсомольской линии. Теперь он – профессиональный комсомольский работник, номенклатура обкома. Верфь получила имя Володарского в 1923 году, а до того это была пущенная в 1907 году верфь братьев Нобель, успешно развивающееся крупное предприятие. По сравнению с техникумом на судоверфи было не так много комсомольцев, всего порядка восьмидесяти, тогда как комсомольская организация техникума насчитывала более двухсот человек. Но значимость комсомольской организации на производстве выше. И должность Андропова именуется значительней – комсорг ЦК ВЛКСМ на судоверфи. Секретарь парткома судоверфи отметил и выделил молодого комсорга. Позднее он дал свой отзыв: «На работе т. Андропов проявил себя как инициативный и дисциплинированный работник, чуткий товарищ. За все время работы пользовался хорошим авторитетом среди молодежи»[187]. Андропов весьма заметный в Рыбинске человек – его избрали депутатом горсовета в 1935 году, еще когда он учился в техникуме[188].

На посту комсорга верфи Андропов проявил деятельную активность. В феврале 1937 года он эмоционально и с пафосом выступил на комсомольском собрании с рассказом о слете комсомольского актива пароходства в Горьком. Заводская газета дала краткий отчет о собрании:

«Меня бросило в жар, пока я слушал докладчика тов. Амосова[189], разъяснявшего решение Горьковского обкома ВЛКСМ о результатах отсутствия массово-политической работы и большевистской бдительности, допущенной секретарями комсомольских организаций в ряде затонов Верхней Волги. Так рассказывал в своем докладе 28 февраля, усиленно жестикулируя руками, вытирая пот с лица, вернувшийся из Горького с бассейнового слета комсомольского актива секретарь комитета комсомола верфи тов. Андропов на общезаводском комсомольском собрании»[190].

Было от чего занервничать молодому комсоргу. Обвинение в «притуплении политической бдительности» можно было получить по совершенно пустяковому поводу. И на собрании на Андропова посыпалось: комитет комсомола завода не исправляет «безобразия» на верфи, наблюдаются «безотрадные факты в воспитании молодежи» (не организовано изучение Сталинской Конституции), не организованы политбеседы, бездействуют клуб и красные уголки, воспитание молодежи пущено на самотек, на участках, где слаба политподготовка, «орудует классовый враг» и все в том же духе. Досталось и партийным руководителям верфи: «они допустили грубую политическую ошибку, не доглядев, что ученики школы ФЗУ пользовались из библиотеки школы литературой, подлежащей изъятию»[191]. Нет, конечно, Андропова персонально во всех грехах не обвиняли, но критиковали за бездеятельность: «Андропов пытался наладить комсомольскую работу, но его попытки дальше мелких бытовых вопросов не пошли…»[192]. Прозвучало и кое-что интересное, характеризующее быт и нравы: «В общежитие девушек ходят неизвестно зачем заключенные с Волголага. Комната девушек находится в мужском бараке. Но это мало интересует т. Андропова. Правда, он несколько раз был в бараке (но, очевидно, только для счета), положение от этого не изменилось»[193].