Полная версия:

Время Андропова

А что же с остальными, упомянутыми в адресной книге Флекенштейнами, кем они друг другу приходились? Если отсеять случайных персонажей – «залетевшего» на пару лет в Москву и в адресную книгу предпринимателя Витоса Романовича Флекенштейна с местом жительства на Большой Серпуховской и точно так же мелькнувшую в Москве в адресной книге 1910 года и навсегда исчезнувшую акушерку Марию Абрамовну Флекенштейн, то кто же остается? Похоже, остается еще неизвестная нам родня Андропова. Только такие родственники ему были не нужны. Отягчающие биографию «бывшие» – вот кто они. И в своих автобиографиях и анкетах Юрий Андропов о них никогда ничего не писал.

Вот на Петровке в доме купчихи Клавдии Обидиной в 1895 году значится Мария Карловна Флекенштейн, возможно, она дочь Карла Флекенштейна[102]. Если так, то она тетя Андропова. Позднее она не упоминалась, так как вполне могла выйти замуж и сменить фамилию.

А еще в 1917 году в Москве оставалась супружеская пара – Владимир Александрович и Екатерина Петровна Флекенштейны. Мог ли им Андропов приходиться внучатым племянником – трудно сказать. Хотя кто знает? Об этой паре известно немногое. Вдова мещанина Екатерина Петровна Меньшова владела участком по 3-му Красносельскому переулку, который она унаследовала по завещанию. 26 апреля 1902 года она обвенчалась с конторщиком из Выборга Флекенштейном. Их обвенчал причт московской Федоровской церкви в богадельне Д.А. Морозова. В метрической книге муж записан как Флекенштейн Вольдемар Андреевич Вильгельм, лютеранского вероисповедания, 37 лет, сочетается первым браком. Его жена – московская мещанка слободы Лужников Екатерина Петровна Меньшова, православного вероисповедания, 42 лет, сочетается вторым браком[103]. Ну все понятно, еще один Флекенштейн прибыл в Москву и женился. Причем удачно: жена – домовладелица. А вот был ли этот Вольдемар, ставший в Москве Владимиром Александровичем, родственником Карла Францевича (тоже, между прочим, сменившим отчество на Александрович), трудно сказать. Зато все из Выборга! Интересный город – просто родина Флекенштейнов.

И еще сложнее определить, была ли с Карлом и Евдокией в родстве Мария Федоровна Флекенштейн, отмеченная в адресной книге в 1914–1916 годах. Но бесспорно одно. В 1917 году в Москве помимо них есть главный человек – Евдокия Михайловна Флекенштейн, приходившаяся Андропову бабушкой.

О роковом для семьи погроме 1915 года Андропов помнить не мог, знал лишь по семейным преданиям. Но «пепел Клааса» стучал в его сердце. В Рыбинском техникуме в контрольной работе по русскому языку, выбрав в качестве любимого писателя Маяковского, он пишет: «Февральская революция породила погромы и своры черных сотен. Маяковский резко выступает против преступлений. „Черт вас возьми черносотенная сволочь“, – восклицает он злобно в своем произведении „Жид“. И так всегда!»[104].

Что тут сказать – звучит пафосно, но совсем не по делу. Тот погром в Москве вовсе не был еврейским. Но Андропов и дальше держится этой линии. В пояснениях к автобиографии в январе 1939 года он прямо пишет о деде: «В 1915 году во время еврейского погрома мастерская его была разгромлена, а сам он умер в 1915 г.»[105]. Написано вполне четко – «еврейского погрома»! Андропов, конечно, понимал, что нужно писать о понятном каждому – о гонимых при царском режиме евреях. Об этом знают все, да и само слово «погром» прочно ассоциируется с ними же. А вот не грешить против истины и написать о том, что погром был против немцев, – это прямо себе в убыток. Скажут – вот оно что, дед-то у тебя – немец! В общем, из двух национальностей предков Андропов выбирает политически наиболее приемлемую и не влекущую за собой прямой опасности. И то правда, писать в середине 1930-х о предках немцах так же опасно, как и в военном 1915 году.

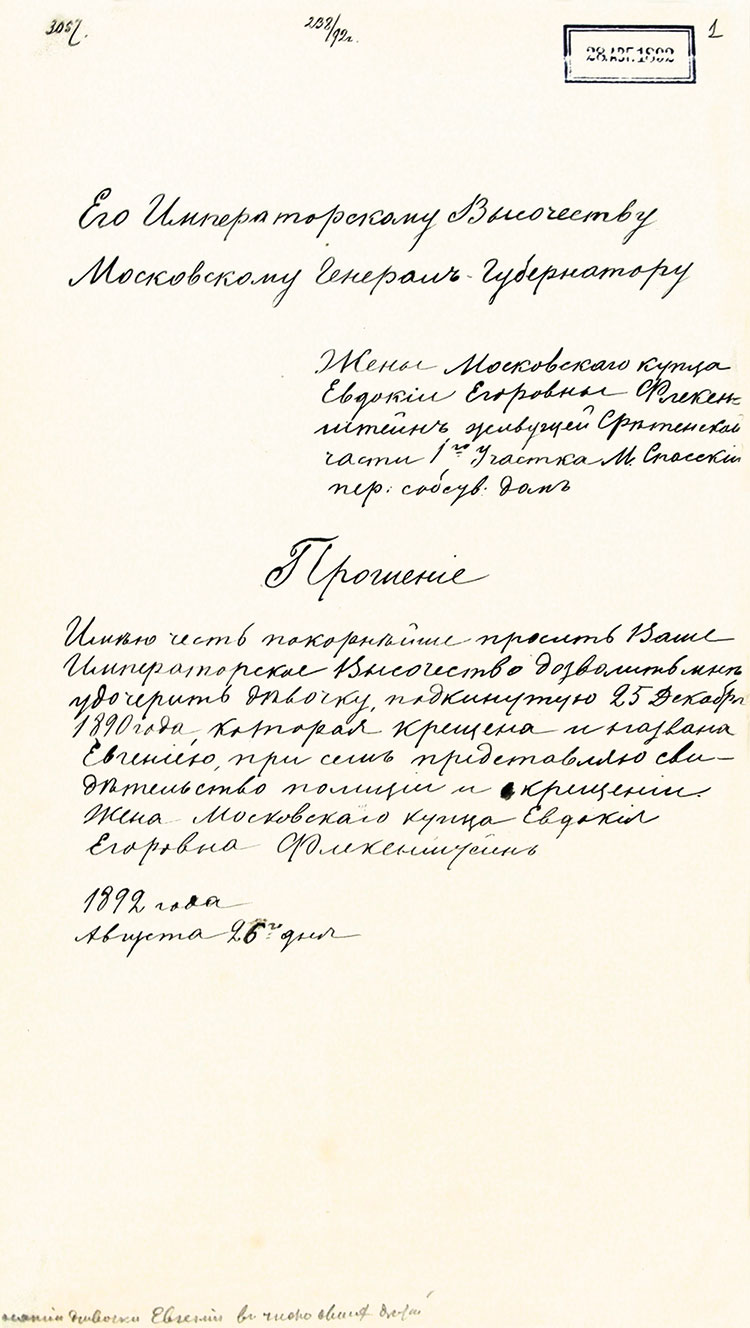

Вопрос, откуда в семье Флекенштейнов взялась девочка Евгения, до сих пор до конца не выяснен. Вернее, как. То, что девочка приемная – вроде ясно, и об этом по счастью в архиве нашелся документ. Но откуда она взялась и кто ее настоящие родители – не сказано. В архивной папке с замысловатым названием «Дело секретного отделения Канцелярии Московского генерал-губернатора по прошению жены московского купца Евдокии Егоровны Флекенштейн, – о разрешении удочерить девочку Евгению» обозначены даты начала и окончания рассмотрения вопроса: с 28 августа по 2 ноября 1892 года. Открывает дело главный документ – прошение, адресованное генерал-губернатору: «Имею честь покорнейше просить Ваше Императорское Высочество дозволить мне удочерить девочку, подкинутую 25 декабря 1890 года, которая крещена и названа Евгению, при сем представляю свидетельство полиции и о крещении. Жена Московского купца Евдокия Егоровна Флекенштейн. 1892 года августа 26 дня»[106].

Что важно – Евдокия указывает адрес своего жительства в Малом Спасском переулке. А что еще важней – владение по указанному адресу она купила в январе 1891 года. То есть могла уже там находиться и месяцем раньше. В момент события, так сказать. Но почему-то она обращается с прошением лишь через полтора с лишним года. На свое прошение Евдокия Флекенштейн получила отказ, «так как это до ведения Генерал-Губернаторского Управления не относится», и рекомендацию «с просьбою по означенному предмету она может обратиться в подлежащий Окружной Суд»[107].

Приложенное к прошению свидетельство за № 17415 от 29 декабря 1890 года было возвращено приставу 1-го участка Сретенской части полиции[108]. Малый Спасский переулок как раз относился к этому полицейскому участку. 14 октября 1892 года пристав 1-го участка Сретенской части переслал документы в 1-й участок Мясницкой части полиции[109]. Это означает, что Евдокия Флекенштейн уже переселилась на Большую Лубянку. Дальше дело заглохло. Непонятно, обратилась ли Евдокия в окружной суд, чтобы честь по чести оформить удочерение. Выявить в архиве бумаги о дальнейших хлопотах по удочерению девочки не удалось, но без сомнения оно состоялось.

Прошение Евдокии Флекенштейн об удочерении девочки Евгении

26 августа 1892

[ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 82. Д. 238. Л. 1]

Все, как в святочных рассказах со счастливым концом. В Рождественскую ночь девочку действительно подбросили, и она обрела заботливых родителей. Обратим внимание, все произошло там, где жила Евдокия, – на территории Сретенской части, о происшествии с подкинутым ребенком было составлено свидетельство за № 17415 от 29 декабря 1890 года приставом 1-го участка. Наверное, стоит поискать этот документ в архиве, если, конечно, он сохранился, что-то часто его пересылали из участка в участок. А пока можно лишь предполагать, что ребенок сразу оказался у Евдокии.

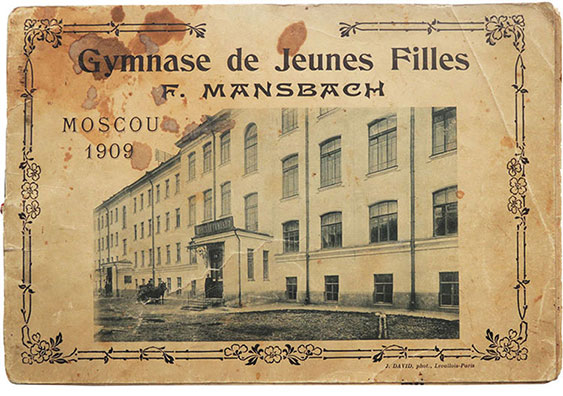

У ничейной девочки, найденной, крещенной и нареченной Евгенией, было вполне счастливое детство. Она оказалась в состоятельной семье при любящих ее приемных родителях. Лучше не бывает! Не жалели денег на образование. Евгению отдали учиться в хорошую гимназию. В сентябре 1909 года она получила свидетельство об окончании восьми классов женской гимназии Фелиции Мансбах. Об этом есть запись № 221 в списке выданных 11 сентября свидетельств[110]. Окончание дополнительного 8-го класса женской гимназии, где преподавали педагогику и дидактику, давало право быть домашней учительницей и преподавать в приготовительном классе. И тут же Евгения поступила на работу в свою же гимназию – классной надзирательницей из платы по найму с 5 ноября 1909 года. Об этом гимназия уведомила письмом попечителя Московского учебного округа Министерства народного просвещения[111].

Уже в следующем, 1910, году имя матери Андропова впервые появляется в книге «Вся Москва» и указан адрес проживания: Большая Лубянка, дом 26, там же значится и Карл Александрович Флекенштейн[112]. А в разделе той же книги, где перечислены учебные заведения, Евгения Карловна Флекенштейн упомянута среди преподавательниц московской женской гимназии Фелиции Мансбах[113]. В адресных книгах за 1913, 1914, 1915 и 1916 годы она числится все по тому же адресу на Большой Лубянке, правда, с 1915-го без указания на работу в гимназии[114]. И только в 1917 году имя Евгении Карловны Флекенштейн исчезает из книги «Вся Москва», и можно с уверенностью говорить, что не ранее 1 октября 1915 года и не позднее 1 октября 1916 года она покинула город[115]. Это так, если принять во внимание то, что сведения о жителях Москвы в ежегодную адресную книгу принимались до 1 октября предыдущего года.

Частная женская гимназия Фелиции Мансбах в Москве

[Из открытых источников]

Разумеется, на основании другого источника возможную дату отъезда можно скорректировать и отнести к весне 1916 года, если вспомнить, что уже 2 мая того же года семья Флекенштейнов не значится среди жильцов дома 26 на Большой Лубянке[116]. Но, с другой стороны, это лишь означает, что семья сменила место жительства, и нет прямого указания на то, что Евгения выехала из Москвы. В конце концов она могла еще какое-то время жить на другой съемной квартире прежде, чем окончательно покинуть город.

О гимназии Фелиции Мансбах есть воспоминания учащихся: «Начальница и все классные дамы были немки… Во время уроков в углу класса за столиком сидела с вязаньем классная дама и следила взглядом, чтобы мы не вертелись. Учителям работать было легко»[117]. Вот что-что, а дисциплина в этой гимназии была действительно на высоте, просто-таки железная. В 1910 году пятерки по поведению имели сплошь все гимназистки, за исключением одной – ей поставили четверку[118]. И надо полагать, без натяжек.

В сообщении попечителю Московского учебного округа в сентябре 1910 года изложены подробности учебного процесса в гимназии Мансбах. Число учащихся – 423 гимназистки в классах с 1-го по 8-й и в трех младших приготовительных классах. В каждом классе от 35 до 50 учениц. В гимназии преподавали русский язык и иностранные – французский и немецкий, математику, географию, историю, рукоделие, гимнастику, педагогику (в 7-м и 8-м классах) и закон божий (материнского вероисповедания)[119]. К необязательным предметам относились гимнастика, рисование, пение и ряд других. Здесь же в сообщении приведены сведения о преподавателях. О Евгении Карловне Флекенштейн указано следующее:

Образование – гимназия Ф.Ф. Мансбах.

Учительское звание – домашняя учительница русского языка.

Что преподает – классная надзирательница младших приготовительных классов.

В должности – из платы по найму предложением от 15 ноября 1909 г.

Сколько получает содержания – 420 рублей[120].

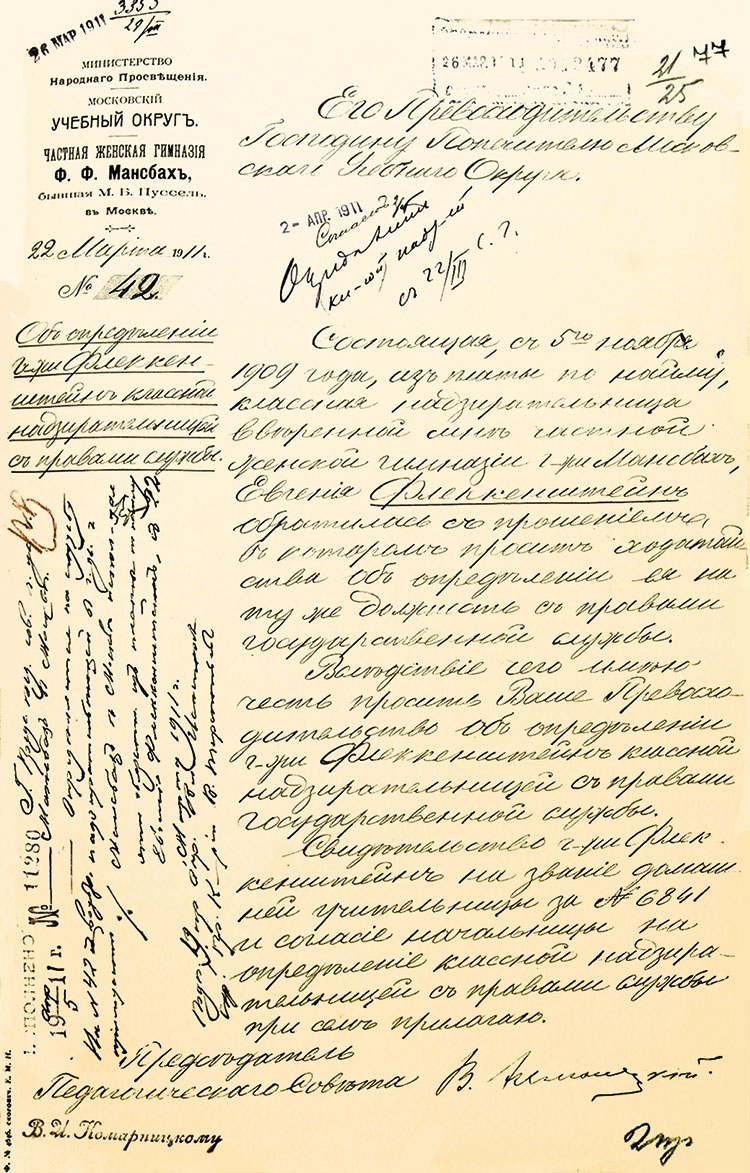

Письмо о переводе Е.К. Флекенштейн на штатную должность в гимназии

22 марта 1911

[ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 5. Д. 4292. Л. 77]

В годовом отчете за 1910 год приводились любопытные сведения о распределении учащихся гимназии по вероисповеданию. На 1 января 1911 года из 419 числившихся гимназисток православными были 291, римско-католической веры – 5, лютеранской – 78, иных христианских верований – 2, иудейского вероисповедания – 43, а учениц магометанского вероисповедания и других нехристианских конфессий не было[121]. Еще интересней сословная принадлежность гимназисток: потомственных дворян и дочерей личных дворян и чиновников – 130, из духовного звания – 3, дочерей почетных граждан и купцов – 161, дочерей мещан и цеховых – 78, дочерей крестьян – 13, дочерей иностранцев – 25. И совсем не было дочерей казаков (хотя графа такая имелась)[122].

Гимназия работала на полной самоокупаемости и не получала никаких дотаций из казны или благотворительных фондов. В 1910 году с родителей собрали 44 тысячи 260 рублей. Годовая плата за обучение была солидной. В младших приготовительных классах – 70 рублей, в старших – 100. Плата за обучение в классах с 1-го по 7-й – 120–130 рублей, в 8-м – 150, а для гимназисток на пансионе – от 300 до 450 рублей[123]. Начальница гимназии Фелиция Мансбах получала в год 1200 рублей по должности и 280 рублей за уроки математики и географии[124]. Вообще-то довольно скромно для ее положения.

В марте 1911 года Евгению Карловну перевели на должность штатной классной надзирательницы и преподавателя в младших классах. В списке преподавателей 1913/1914 учебного года о ней говорится: домашняя учительница по русскому языку, преподает в младшем приготовительном классе, указано и ее вероисповедание – православное[125]. Удивительно, но тремя годами раньше в списке служащих гимназии она значилась лютеранкой, как и сама начальница гимназии Фелиция Мансбах[126]. Теперь годовой оклад Евгении Карловны вырос и составил 520 рублей. Там же отмечено, что образование она получила в Московской женской гимназии им. В.П. Фон-Дервиз. Вероятно, она прошла дополнительное обучение и испытание (экзамен) для получения свидетельства из казенного образовательного учреждения.

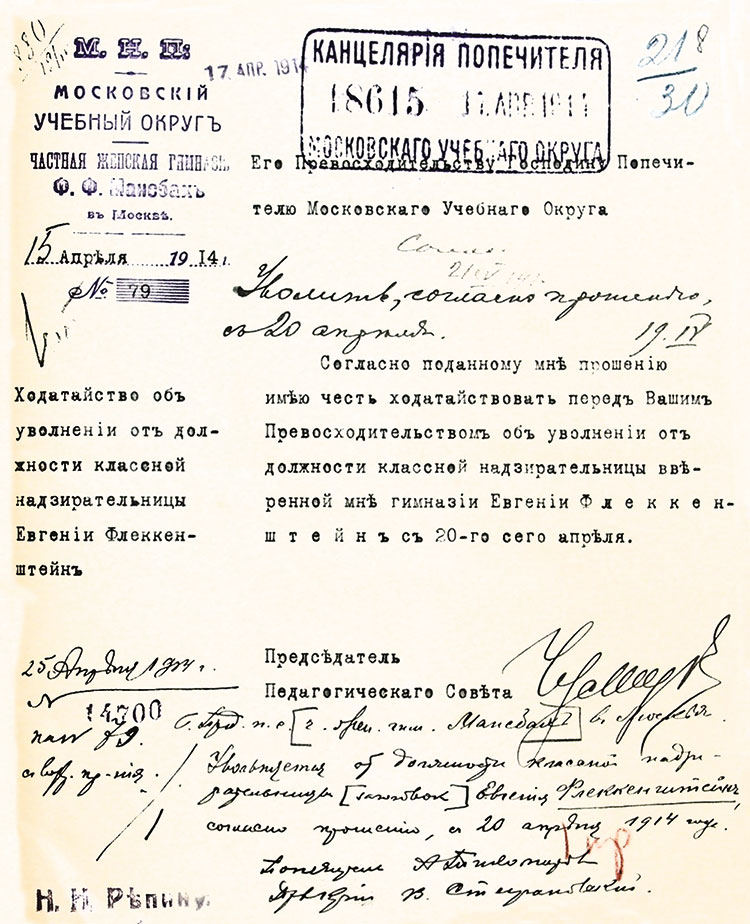

Можно точно сказать, до какого времени Евгения Карловна работала в гимназии. Она уволилась согласно собственному прошению с 20 апреля 1914 года. Письмом гимназии № 79 от 15 апреля об этом был уведомлен попечитель Московского учебного округа[127]. Об обстоятельствах, вынудивших ее принять это решение, ничего не говорится. Но можно догадаться. Скорее всего, речь идет о беременности. Что же это получается, ведь согласно официальным биографиям, тут бы самое время родиться Юрию Андропову? И можно с уверенностью утверждать – он действительно родился в Москве. Трудно представить, что за два месяца до родов Евгения отправится на Северный Кавказ. Уж лучше остаться в родном доме.

Письмо об увольнении Е.К. Флекенштейн из гимназии

15 апреля 1914

[ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 5. Д. 6087. Л. 8]

Да, все сходится. В адресной книге 1914 года Е.К. Флекенштейн еще указана в числе преподавательниц гимназии Мансбах[128]. А в следующих изданиях, например за 1915 год, она хотя и числится в Москве, но уже отсутствует упоминание о ее работе в женской гимназии[129]. Если дата рождения Юрия Андропова верна, то стоит поискать его свидетельство о рождении именно в Москве. Вот только беда, пишут, что метрические книги о младенцах, появившихся на свет в 1914 году в районе Большой Лубянки, в архивах не сохранились[130]. Но так ли это? В действительности в архиве сохранились метрические книги нескольких церквей близ Большой Лубянки. Их просмотр дал любопытный материал и интересные случаи из жизни, но не об Андропове.

Остается не проясненным, где и как мог быть зарегистрирован Андропов и под какой фамилией? Можно не сомневаться, православная Евгения наверняка крестила младенца. Прибывший из финских земель в Россию Карл Флекенштейн был лютеранином. Его жена Евдокия, скорее всего, тоже. Намеки исследователей биографии Андропова на его еврейское происхождение документального подтверждения не имеют. Кстати, известно, что в Великом княжестве Финляндском и в Москве лицам иудейского вероисповедания не дозволялось селиться (в Москве делали исключение только для купцов первой гильдии)[131]. Может быть, когда-нибудь удастся найти запись о рождении Юрия Андропова. Это стало бы важным открытием. Подлинная дата его рождения, как и место появления на свет, до сих пор вызывают серьезные сомнения.

Наиболее жгучий интерес у широкой публики всегда вызывал вопрос о национальности Андропова. Вот уж – всем вопросам вопрос! Вообще-то, не сменись власть в 1917 году, у Андропова в паспорте значилось бы только вероисповедание, причем к огорчению его недругов – православное (по матери). Царские паспорта не имели графы «национальность». Но вот при советской власти эта графа приобрела особое значение. И представители некоторых наций испытали это на себе в 1940–1950-х годах, да и в более поздние времена. Если заглянуть в партийные анкеты, национальность Андропова обозначена четко – русский. Ну и казалось бы – какие сомнения? Человек ведь сам выбирает национальную принадлежность по одному из родителей.

Но не таковы наши патриоты-почвенники. Смотрят не в паспорт. И вот что пишут об Андропове: «Предпочел скрыть свое истинное национальное происхождение. И это лучшее доказательство того, что он был кровно связан с еврейством. Это доказывается (то есть подтверждается) его неретушированными фотографиями, где семитские черты проглядывают порой весьма явно»[132]. И в кулуарах ЦК КПСС в бытность Андропова о нем шептались – «полукровка».

О подлинной истории рождения Андропова можно только строить предположения. Главный вопрос – об отце. Историк Денис Бабиченко, например, пишет: «Факты неумолимы: за год до начала Первой мировой войны мать будущего генсека просто не могла оказаться в Осетии и выйти там замуж за железнодорожника Владимира Андропова, который, по воспоминаниям Юрия Владимировича, безбожно пил. По большому счету так можно говорить лишь о горячо нелюбимом отчиме, а не о родном отце.

Напомним, в заявлении от 1932 года будущий генсек напишет, что отец его умер в 1916 году, и тогда все сходится. Предположительно, родной отец Андропова либо оставил семью, либо просто умер в Первопрестольной. А может быть, даже на фронте, если слух о том, что он служил в царской армии, соответствует истине. Будущий же генсек вместе с матерью все это время жил в Москве, скорее всего, вплоть до февраля 1917 года. Затем мать, очевидно, благодаря богатому приданому смогла повторно выйти замуж, уехав на окраину империи, что дало впоследствии возможность исправить свою биографию, а заодно место рождения и фамилию сына»[133].

Есть и более экзотические версии происхождения Андропова: «…его мать была служанкой в доме богатого еврейского торговца, который дал беременной любовнице богатое приданое и выдал замуж за подвернувшегося под руку холостяка»[134]. И это, кстати, довольно популярная версия. Она получила хождение в чекистском коллективе на Лубянке с приходом туда Андропова. За ним как будто бы закрепилась кличка «Ювелир», и сослуживцы так и полагали, что ювелирную лавку на Большой Лубянке держал именно отец Андропова[135].

Гипотетическое троекратное замужество матери Андропова подается порой в весьма одиозном ключе. И объясняется как чуть ли не некий продуманный план по заметанию следов. Будто отцом Андропова был Вэлв (Владимир) Либерман – еврей из Польши, он работал телеграфистом на станции Нагутская. Его жена Пеня (Евгения) Флекенштейн после его смерти переехала с сыном Григорием (Юрием) в Моздок, где вышла замуж за «кудрявого грека-железнодорожника Андропуло», который усыновил мальчика. Фамилию, понятно, русифицировали, переиначив в Андропова[136]. Какова судьба «грека Андропуло» молва умалчивает, да и обходит стороной как уже неважную деталь третье замужество матери Андропова. О гипотетическом папе Андропова Вэлве Либермане как о сослуживце своего отца-железнодорожника говорил в одном из интервью обиженный Андроповым бывший первый секретарь Краснодарского обкома Сергей Медунов[137].

Но такие версии были особенно популярны, когда еще не были известны документы личного дела Андропова (его автобиографии), и публицисты из числа «русофилов» искали очевидные доказательства «еврейства» Андропова. Теперь эти версии отпали за ненадобностью, хотя в определенных кругах они все еще весьма популярны и кочуют из статьи в статью.

И все же. Почему Евгения Карловна в 1914–1916 годах не сменила фамилию, как это бывает при замужестве? Ребенка родила, а был ли муж? Ну если судить по опубликованному в газете извещению о смерти Карла Флекенштейна, то был. Там ведь русским языком сказано – среди скорбящих есть зять. Но вот кто он, ну хотя бы фамилия?

О Владимире Андропове, числящемся отцом согласно свидетельству о рождении Юрия Андропова, известно совсем мало и только то, что отражено в более поздних бумагах и автобиографии самого Андропова. Инженер-путеец, работал на станции Беслан (или Моздок). Его отец (дед Андропова по отцу) работал в Ростове-на-Дону инспектором реальных училищ[138].

Есть совсем уж романтическая версия, как и когда произошло знакомство Владимира Андропова с Евгенией Флекенштейн. Студент Императорского Московского института путей сообщения Владимир Андропов, возможно, снимал жилье на Александровской площади у Евдокии Флекенштейн, вынужденной сдавать комнаты внаем после потери магазина. Его институт располагался буквально рядом. Владимир и Евгения, у которой на руках уже был сын, какое-то время находились в свободных отношениях. Когда Владимира исключили из института за пьянство, он предложил Евгении оформить брак, и супруги уехали сначала в Ростов к родным мужа, а затем перебрались на Северный Кавказ, на станцию Беслан[139]. С собой взяли из Москвы и Анастасию Журжалину, нянчившую Юрия с 1915 года. Через пару лет Владимир умер, и Евгения овдовела.

Все бы ничего, вот только поиск Владимира Андропова в списках личных дел студентов Московского института инженеров путей сообщения за эти годы ничего не дал. Нет его дела в архивных документах института, как нет и его фамилии в списках обучавшихся студентов[140]. И на Александровской площади Евдокия Флекенштейн поселилась не ранее 1916 года, когда ее внук уже родился. Нет, не сходятся концы с концами в романтической версии.

В 1921 году, когда мать Андропова вновь вышла замуж, ее избранник Виктор Александрович Федоров работал помощником паровозного машиниста, учился в железнодорожном техникуме во Владикавказе. Где они познакомились, история умалчивает. Известно лишь, что в 1923 или 1924 году семья переехала в Моздок. Здесь он и овдовел. Отчим Андропова работал преподавателем труда в той же фабрично-заводской школе, где учился пасынок. Согласно справке от 8 августа 1931 года, Федоров «имущества движимого и недвижимого не имеет. На своем иждивении имеет 4 души»[141]. Но вот это интересно. Кто эти иждивенцы? Возможно, у Андропова были сводные братья или сестры. Одной из иждивенок Федорова была дочь Валентина, родившаяся в браке с Евгенией Карловной и приходившаяся сестрой Юрию Андропову[142]. Ее следы теряются, и нет никаких упоминаний о том, поддерживал ли позднее с ней хоть какую-то связь Андропов. Об отчиме Викторе Федорове есть лишь отрывочные воспоминания, что еще в 1950-е годы и начале 1960-х он был жив и по-прежнему работал в Моздоке в школе № 109 преподавателем слесарного дела и черчения[143].

Дом в Моздоке, где жил Андропов

[Архив СВР]

Евгения Карловна Федорова с учениками школы в Моздоке

[Архив СВР]

На сохранившейся школьной фотографии Евгения Карловна запечатлена среди учеников. На фото есть и ее муж Виктор Федоров – третий слева в третьем ряду, а между ним и Евгенией их дочь Валентина. И еще – мальчик, справа от Евгении Карловны, положивший ей голову на плечо, кто он? Может быть, сын Федорова от предыдущего брака? Ну а левее Федорова в третьем ряду, похоже, сам Юрий Андропов. Все это только предположения, и вопросы об иждивенцах в семье Виктора Федорова остаются.

Что же за шараду предложил разгадывать Андропов относительно его происхождения? Знал ли он сам о себе все и наверняка? Скорее всего, знал многое, но информацию таил и приберегал. Обратим внимание, как дозировано, по крупицам он выдает сведения в автобиографиях. В 1937-м пишет о матери «происходит из семьи ремесленника», в январе 1939-го – «родная мать моей матери была горничной», в феврале 1939-го – «родилась в семье прачки (или горничной)», в апреле 1939-го – «происходит из семьи прачки». Такая же невнятица с детством матери – то ли взята на воспитание, то ли «подкинута» в семью Флекенштейнов. Что не одно и то же. О взятой на воспитание есть хоть какие-то сведения о происхождении, у подкидыша истории нет, младенец просто появился под дверью. И как это Андропов не додумался до утверждения, что его самого «подкинули»? Тут уж взятки гладки и не придерешься. Хотя это, пожалуй, вызвало бы еще больше недоверия и вопросов.

И вот тут хочется воскликнуть: «Не верю!». При Андропове постоянно живет его няня Журжалина, как он сам о ней пишет, родственница, знавшая и его бабушку, и его мать. Она что, тоже каждый день рассказывает их семейную историю по-разному? И еще эпизод. Андропов сам об этом пишет. В 1937 году он был в Москве у Евдокии Флекенштейн и «брал у нее документ – справку о не лишении прав»[144]. Только ли за одной справкой ездил? Заметим, не просто поехал с расспросами (или просьбой помалкивать), а взял у старухи документ (или документы?). Ну и где они? Ни этой справки «о не лишении прав», ни других семейных документов Евдокии Флекенштейн в архивных личных делах Андропова нет. Ну хоть бы один документ процитировал в своих объяснениях, развеял бы сомнения придирчивых партийных ревнителей чистоты социального происхождения. Но нет, по-видимому, документы были таковы, что ни один «не в масть».

Да уж. По всему выходит – не простого Андропов происхождения. Конечно, ничего нельзя утверждать наверняка. Вполне очевидно – его мать не была откуда-то взята на воспитание, а была подкинута. Об этом свидетельствуют ранее приведенные документы. И отцом девочки мог быть вполне состоятельный и знатный человек. От незаконнорожденного младенца просто избавились, прикрыв «грех». Естественно, все утверждения Андропова о родстве с Журжалиной – выдумки. Да и не лукавила Евдокия Флекенштейн, когда уверяла приехавшего к ней партийного посланца из Ярославля, что няня Журжалина – никакая не родня Андропову. То-то Андропов путается в определении ее родства – родная сестра бабки или родственница по мужу. Поди проверь! Ему важно доказать – Журжалина из простого народа, соответственно, он – тоже. И все же, когда Андропова приперли к стенке, он заюлил: «Тетка или не тетка мне Журжалина? – не тетка. В анкете Журжалина указана мною как тетка потому, что я просто затрудняюсь определить степень родства (как и она сама). В этом я ничего плохого или предвзятого не видел и не вижу»[145]. Да и вообще, пишет Андропов, «свою биографию я знаю со слов Журжалиной и Федорова, с которыми жил и сталкивался, с их слов и рассказывал ее»[146].