Полная версия:

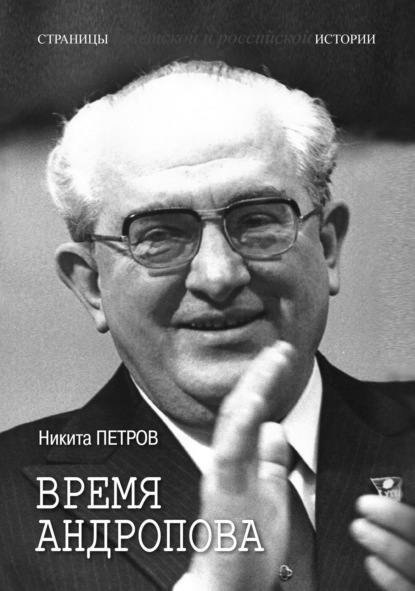

Время Андропова

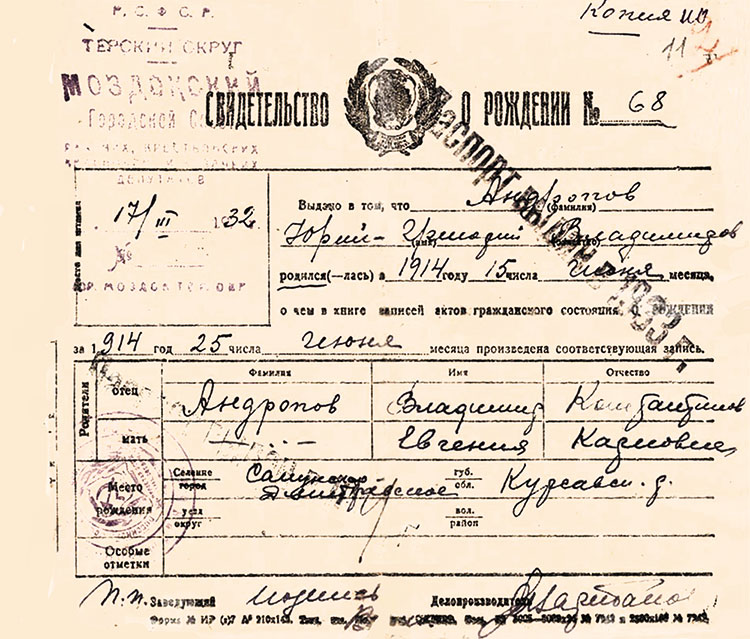

Свидетельство о рождении Ю.В. Андропова

13 марта 1932

[РГАНИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 64. Л. 11]

Сведения о родителях отражены в копии свидетельства о рождении, оформленном задним числом 17 марта 1932 года Моздокским городским советом: отец – Андропов Владимир Константинович, мать – Андропова Евгения Карловна. Местом рождения указано село Солуно-Дмитровское Курсавского района (станция Нагутская в том же селе)[3].

Так кем же были его родители? В марте 1932 года при поступлении в речной техникум Юрий Андропов написал заявление, в котором сообщил: «Отца я лишился, когда мне было 2 года, отец работал телеграфистом на железной дороге, мать умерла год назад. В настоящее время я живу у отчима и работаю при железнодорожном клубе на станции Моздок»[4]. Указал и свой адрес – станция Моздок, вокзал, жилой дом № 24. И по адресу он значился как Юрий-Григорий Андропов[5]. Двойное имя Андропова, вероятно, связано с немецкой протестантской традицией, царившей в семье его матери – Евгении Карловны[6]. Вскоре Андропов выбрал одно имя – Юрий. Так проще, да и не стоило выделяться.

Вроде все ясно, родители умерли. Какие еще могут быть вопросы? А они появились по вине самого Андропова. Заполняя 8 сентября 1936 года анкетный лист комсомольского работника, Андропов написал о матери: домохозяйка, умерла в 1930 году[7]. Но в автобиографии несколько иначе: «В 1931 году кончил семилетку. По окончании учебы, потеряв мать (умерла от воспаления мозга), я начал работать рабочим телеграфа»[8]. В анкете, заполненной 21 ноября 1936 года, в графе о родителях он написал об отце-телеграфисте, умершем в 1915 году от сыпного тифа, а мать просто даже не упомянул[9].

В мае 1937 года при вступлении в кандидаты в члены партии, разумеется, с перспективой выдвижения на вышестоящую комсомольскую должность Андропов вынужден был раскрыть некоторые детали. В отличие от того, что сам же писал раньше, Андропов при заполнении бумаг указал – мать умерла в 1929 году[10]. Через три месяца в автобиографии от 1 августа 1937 года он сообщил: «Отец мой происходит из донских казаков. Работал на ст. Нагутская дежурным по станции. В 1915 году его переводят на ст. Беслан Сев. – Кавк. жел. дороги, где он работал контролером движения. Отец учился в институте путей сообщения, но был оттуда исключен за пьянство. Умер отец в 1919 году от сыпного тифа. Мать вышла вторично замуж в 1921 году. Мой отчим – помощник паровозного машиниста. В 1923 (или в 1924) отчим ввиду тяжелого материального положения бросает учиться в г. Орджоникидзе (б. Владикавказ) в техникуме путей сообщения и переезжает жить на ст. Моздок Сев. – Кавк. жел. дор. Там он работал сначала смотрителем зданий, а затем инструктором слесарного дела (и сейчас работает там же). Мать происходит из Москвы (семья ремесленника). На станц. Моздок работает учительницей в I и II группах. Умерла в 1930 году от паралича. Я поступил в школу в 1924 году на ст. Моздок. Окончил в 1931 году. В комсомоле с 1929 года»[11].

Андропов не дает никаких подробностей о том, в какой семье родилась его мать. Пишет просто – «в семье ремесленника». так, вроде бы все складно, если бы не одна деталь – годы смерти отца и матери. Как говорилось выше, в марте 1932 года он писал, что «мать умерла год назад», то есть в 1931 году. А в 1936 и 1937 годах предлагает два варианта – 1929 и 1930 годы.

А как на самом деле? Один из учащихся школы, где мать Андропова преподавала немецкий язык и музыку, позднее вспоминал: «Осенью 1930 года меня зачислили в 4 класс железнодорожной школы. Нас обучала замечательная учительница – Евгения Карловна, доброжелательная и заботливая. К великому сожалению, она проучила нас только три четверти и вскоре умерла»[12]. Итак, сомнений нет, мать Андропова умерла весной 1931 года[13].

Совершенно необъяснимо – как сын через несколько лет мог не помнить год смерти матери? Это невозможно представить. Нет, он явно темнил в своих автобиографиях[14]. В конце 1938 года при его выдвижении на руководящую должность инструктор ЦК ВЛКСМ Антонина Капустина взялась пристально изучать и проверять биографию Андропова. Конечно же, всплыли все умолчания и нестыковки. И Андропов 10 января 1939 года дал удивительное по своей беспомощности и неправдоподобию объяснение: «Я при вступлении в ВКП(б) автобиографию написал раньше, чем анкету, не имея еще письма от Федорова [от отчима Андропова. – Н. П.]. Получив от него письмо, я в анкете исправил неточности (и о них сообщил т. Шмелеву). О том, что год смерти матери не 1929, а 1931…»[15].

То есть при вступлении кандидатом в члены ВКП(б), а это май 1937 года, когда Андропов заполнял бумаги, он будто бы уточнял год смерти матери у отчима? Абсурд! Он что, не присутствовал на похоронах? Ведь по его же словам, он в эти годы был там же – в Моздоке, где жили его мать и отчим. Поразительно, но даже после этих объяснений в автобиографии от 17 апреля 1939 года Андропов вновь указывает год смерти матери 1930[16]. Дальше еще хуже. В октябре 1940 года Андропов пишет в автобиографии о матери: «Умерла в 1929–30 году (точно не помню)»[17]. И через десять лет, в автобиографии от 18 октября 1950 года та же неприглядная картина – пишет о матери: «С 16 лет учительствует, умерла в 1928 [зачеркнуто. – Н. П.], в 1929 году»[18]. Память напрягал. Написал сначала «в 1928», и… поразмыслив, зачеркнул!

Относительно смерти отца Андропов чуть более тверд. Из автобиографии в автобиографию и из анкеты в анкету он четко записывает 1919 как год его смерти. Но и тут он не сразу пришел к окончательной версии. В 1932 году при поступлении в техникум писал о потере отца в 2-летнем возрасте (то есть в 1916 году). Через четыре года – еще интересней. В сентябре 1936 года в анкете комсомольского работника Андропов указывает сведения об отце: дежурный по станции Беслан Северокавказской железной дороги, умер в 1915 году[19]. Там же в автобиографии дает подробности: «Отец мой сначала телеграфист, а потом дежурный по станции. В 1915 году отца переводят коммерческим ревизором на ст. Беслан С[еверо]-К[авказской] жел. дор. Весною он умер от сыпного тифа (в этом же году)»[20]. И лишь начиная с 1937 года уже постоянно пишет в анкетах о смерти отца в 1919 году. И как же понимать эти разночтения? А никак. Андропов по этому расхождению в датах объяснений вообще не давал.

Евгения Карловна Флекенштейн

[НА РК. Ф. П-5915. Оп. 1. Д. 1. Л. 4]

Владимир Константинович Андропов

[НА РК. Ф. П-5915. Оп. 1. Д. 1. Л. 2]

Но стоит отметить и запомнить – первоначальные сведения, указанные Андроповым в марте 1932 года при поступлении в техникум, скорее всего, самые точные и верные. Кстати, именно тогда, собирая документы, он получил в горсовете и копию свидетельства о своем рождении. А вот потом пошла чехарда и чересполосица в датах и фактах во множестве заполненных Андроповым бумаг. Но ведь о чем-то это говорит. Как будто он сознательно путает следы, пытается сбить с толку желающих копаться в его биографии и искать подробности о его матери и отце. Несомненно – было что скрывать!

Наконец, третье – но это уже мелочь. Год вступления в комсомол. Пишет – 1929 год. Но между тем в комсомольском билете его стаж указан четко – принят в ВЛКСМ в мае 1930 года.

В одной из автобиографий Андропов сообщает скупые подробности о матери: «Мать родилась в семье прачки (или горничной). Отца она не знает. После смерти матери (моей родной бабки) она была взята на воспитание в семью Флекенштейн. Сам Флекенштейн был часовых дел мастер. По документам числился как купец. Умер он в 1915 году. Жена его сейчас живет в Москве. Пенсионерка»[21].

Получалось так. Происхождения Андропов самого простого – сын прислуги, а богатей Флекенштейн лишь воспитал его мать, оставшуюся сиротой. Но он обходит стороной важнейший вопрос – его мать с малолетства воспитание получила самое благополучное и была Флекенштейнами не просто воспитана, а удочерена, что в корне меняет ее родственный статус. Выросла в семье владельца магазина, использовавшего наемную силу. Вот в этом весь вопрос! По большевистским меркам его дед – эксплуататор.

В конце 1938 года за Андропова взялись всерьез. Инструктор ЦК ВЛКСМ Антонина Капустина пишет, что еще при приеме Андропова в партию «поднимался вопрос о его социальном происхождении, якобы отец тов. Андропова был офицером царской армии, мать происходила из купеческой семьи»[22]. В декабре 1938 года Андропов в присутствии секретарей Ярославского обкома ВКП(б) Шахурина и Ларионова давал объяснения. Он рассказал: «Отец его железнодорожный служащий, никогда в армии не служил, происходил из семьи учителя, работал на ст. Моздок, умер в 1919 г. Мать происходит из семьи мещан Рязанской губернии, была подкинута маленьким ребенком в семью часовых дел мастера Финляндского гражданина Флекенштейн, проживавшего в Москве, где воспитывалась. С 17-ти летнего возраста работала в качестве учительницы»[23]. Кроме того, Андропов пояснил: «…в данное время на иждивении его живет тетка, сестра родной бабки (по матери)»[24]. Это интересно – живая родственная связь. Запомним.

Что тут скажешь, звучит благородно – «часовых дел мастер», а вот о том, что Флекенштейн торговал еще и ювелирными изделиями – ни слова. Часы и мастер – ну почти пролетарий, имевший дело со сложными и точными механизмами. А вот золото и бриллианты – символ богатства и торжества «желтого дьявола», дух торгашества и ростовщичества.

Тот, о ком Андропов пишет как об отце, – был ли его отцом? Год его смерти Андропов указывает – 1919, но последнее место его работы в заполненных Андроповым документах разнится – то Беслан, то Моздок. Опять сбивает с толку.

После этих объяснений в Москву из Ярославля послали человека – выяснить все на месте. Оказалось, мать Андропова как будто «была подкинута грудным ребенком» в семью Флекенштейна. При этом вдова Флекенштейна – на тот момент уже скромная московская пенсионерка, заявила, что «у Андропова живет не его тетка, а его няня, что никаких сведений о родной бабке Андропова они не имели и не знают где она»[25].

Вывод инструктора ЦК был неутешительным: «…тов. Андропов дал неправильные сведения о социальном происхождении своей матери», и необходимо «потребовать у тов. Андропова объяснение причин, побудивших его дать эти неверные сведения»[26].

Андропов сел за написание объяснительной записки и постарался сообщить новые подробности. Но ничего не прояснил, а только еще больше запутал дело. Итак, 10 января 1939 года Андропов пишет в ЦК ВЛКСМ: «Мать моя младенцем была взята в семью Флекенштейн. Об этой семье мне известно следующее: сам Флекенштейн был часовой мастер. Имел часовую мастерскую. В 1915 году во время еврейского погрома мастерская его была разгромлена, а сам он умер в 1915 г. Жена Флекенштейн жила и работала в Москве. Прав избирательных не лишалась. Родная мать моей матери была горничной в Москве. Происходила из Рязани. О ней мне сообщила гр-ка Журжалина, проживающая у меня. Гр-ка Журжалина сообщила мне, что она, живя прислугой в номерах (Марьина роща, 1-й Вышеславцев переулок, дом № 6), знала проживающую там гр-ку Рудневу, знающую мою мать. Руднева рассказала Журжалиной о моей матери и бабке, а также о том, что моя мать родственница Журжалиной по ее мужу. Об этом же Руднева рассказала и моей матери, которая вскоре взяла ее к себе. Журжалина знает мать с 1910 г. Живет у нас с 1915 года»[27].

Здесь Андропов вводит в повествование новый персонаж – некую Рудневу, как бы еще одного свидетеля. Но совершенно невнятно все изложено. Кого к себе взяла мать Андропова – Рудневу или Журжалину? И вообще нелогично. Если Журжалина – родственница бабушки Андропова и, соответственно, тетя его матери, то зачем ей слушать рассказы какой-то Рудневой, а не самой расспросить свою родственницу. Но может быть, раньше они просто потеряли друг друга из виду. И приехавшая в Москву наниматься в прислугу Журжалина совершенно случайно узнала у Рудневой, где и в каком доме работает ее родственница – то ли родная сестра, то ли золовка (сестра ее мужа). Ну а дальше – счастливая встреча. Или она уже не застала сестру или золовку в живых, и отсюда необходимость слушать Рудневу?

Вот тут и начинается мексиканский сериал. Взятая в семью Журжалина – человек, связующий времена, и хранитель родственных тайн. Андропов держит ее при себе. Согласно семейным преданиям, Анастасия Васильевна Журжалина, крестьянка из Рязанской губернии, родилась в 1887 году, была последним ребенком в многодетной семье. Рано вышла замуж, но прожила с мужем недолго – он погиб во время Первой мировой войны. Ее единственный ребенок – сын Петр, рано умер от заражения крови. Старшая сестра Журжалиной работала гувернанткой у Евгении Карловны (матери Андропова) в семье Флекенштейна[28]. По устным объяснениям Андропова в обкоме, Журжалина ему приходится родней: «сестра родной бабки (по матери)»[29]. Правда, следом Андропов несколько отдалял это родство и писал: «Моя мать родственница Журжалиной по ее мужу»[30].

Если все это сложить – вот что получается. Удочеренная Карлом Флекенштейном девочка Евгения (мать Андропова) была дочерью сестры Журжалиной, работавшей гувернанткой у Флекенштейна же и воспитывавшей в его доме свою же дочь. Вот это поворот! Не зря некоторые исследователи задаются вопросом – удочеренная девочка, получившая имя и отчество Евгения Карловна (в девичестве Флекенштейн), не самим ли Флекенштейном от прислуги прижитая? А что, бывает и так – дело житейское.

Анастасия Журжалина

[Из открытых источников]

То есть, по объяснениям Андропова, в любом случае он – сын Евгении – приходился Анастасии Журжалиной внучатым племянником. Андропов пишет, что Журжалина знала его мать с 1910 года, а с 1915 жила вместе с ними и была его няней[31]. Только вот одно но – овдовевшая в 1915 году Евдокия Флекенштейн отрицала какую-либо родственную связь Андропова с его няней Журжалиной. И ведь не зря Андропов так держался за Журжалину, выдавая ее за родственницу. Он предъявлял ее как наглядную родственную связь с простым и бедным народом, а не с разными там мироедами.

Юрий Андропов в младенчестве

[НА РК. 14897-3]

Ни в одной из своих автобиографий Андропов не пишет о своей сестре Валентине, родившейся в новом браке его матери с Федоровым[32]. О ее существовании свидетельствует семейная фотография, впервые опубликованная Юрием Тёшкиным в книге «Андропов и другие»[33]. На ней запечатлена Евдокия Флекенштейн с внуками Юрием и Валентиной. Время съемки неизвестно, но видно – уже не младенцы. Возможно, бабушка еще при жизни их матери Евгении навещала внуков в середине 1920-х годов на Кавказе, или же их привозили погостить в Москву. Для бабушки они были родными внуками. А внука Юрия это родство тяготило. Во всех своих биографиях бабушку он именует как жену Флекенштейна или вдову Флекенштейна, не называя по имени. Обидно.

Сага о Флекенштейнах

Евдокия Флекенштейн с внуками – Юрием и Валентиной

[Из открытых источников]

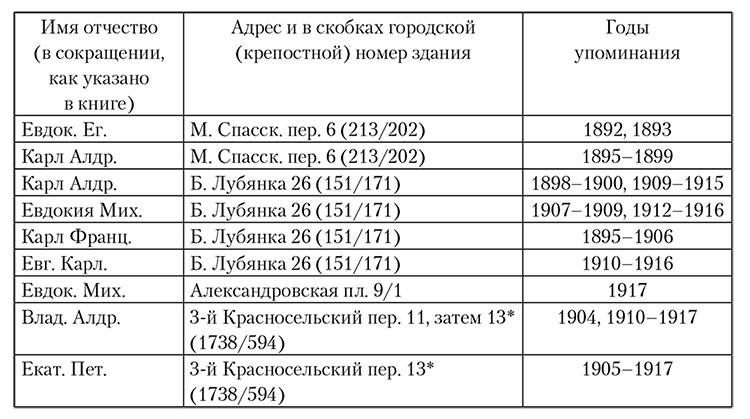

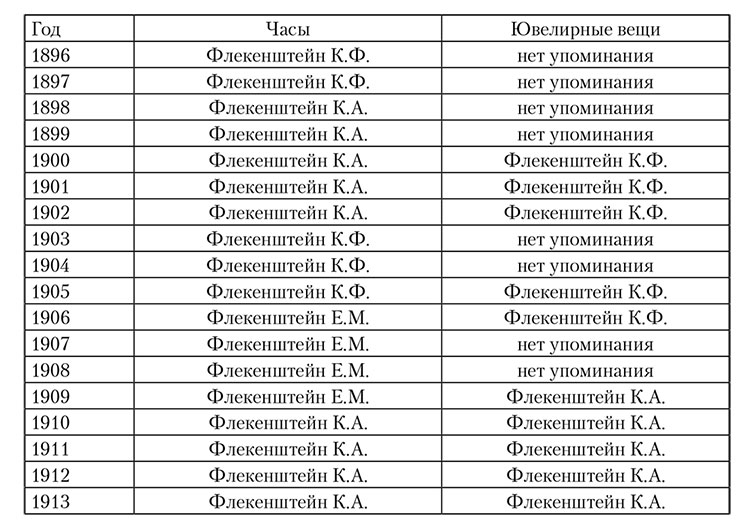

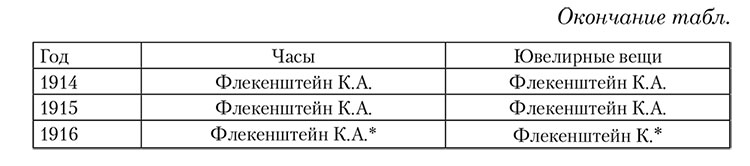

Что ж, теперь самое время присмотреться к родителям матери Андропова. О них известно немногое. Евдокия Михайловна Флекенштейн родилась в 1860 году в деревне Роккала прихода Йоханнес Выборгской губернии (ныне поселок Советский Выборгского района)[34]. Ее родители: Михаил Сидон и Елизавета Шёберин. Евдокия вышла замуж за Карла Флекенштейна, тоже выходца из Великого княжества Финляндского, хотя его отец Франц Флекенштейн родился в Баварии. Пишут, что с конца XIX века Карл проживал в Москве в доме 26 на улице Большая Лубянка, торговал часами и ювелирными изделиями[35]. Жил богато, в квартире был даже телефон. Имел лицензию на торговлю (но не был купцом ни второй, ни тем более первой гильдии). Да, все так. Вот только одна незадача. Если внимательно изучить уникальное по своему содержанию и широте представленных сведений ежегодное издание «Вся Москва. Адресная и справочная книга», то вырисовывается довольно полная, но не лишенная противоречий картина. Впервые фамилия Флекенштейн появляется в ежегоднике в 1892 году и далее в разных вариациях растет числом. Для наглядности все сведения объединены в таблицу.

Фамилия Флекенштейн в адресной книге «Вся Москва»[36]

* В 1904 году «Проектированный Вновь переулок» получил название 3-й Красносельский (от Красносельской ул. до Полуярославского пер.) и дом 11 стал 13-м. В 1913-м дом вновь получил номер 11. Городской (крепостной) номер здания при этом не менялся.

Собственно этим в указанный период и исчерпывается Москва Флекенштейнов. Но их немало! И главное, этот перечень дает богатую пищу для размышлений и предположений. Что же получается? Согласно представленным сведениям, одновременно в Москве было два Карла и две Евдокии Флекенштейн. Расхождение только в отчествах. И этому есть свое объяснение. Но все по порядку.

Итак, первой в адресной книге за 1892 год появляется Евдокия Егоровна Флекенштейн: мещанка, собственница дома 6 в Малом Спасском переулке. И эти же сведения повторяются в книге за 1893 год[37]. Действительно, она приобрела в собственность большой участок со строениями, что отражено в купчей крепости, утвержденной у нотариуса 9 января 1891 года[38]. Можно не сомневаться, что не позднее 1890 года Евдокия Флекенштейн появилась в Москве. Купленный ею дом был серьезной собственностью, но платить за него так уж много не пришлось. Прежняя собственница Василиса Макаровна Богданова заложила дом и участок Московскому городскому кредитному обществу за 40 тысяч рублей, и при переходе права собственности Евдокия принимала на себя невыплаченный прежней владелицей долг по ссуде, возмещая ей только разницу. В финансовых документах она значится как «жена Финляндского уроженца» Евдокия Егоровна Флекенштейн[39].

Материалы дела о залоге дома позволяют с точностью установить, что владелицей числилась Евдокия Флекенштейн, а вот сделки совершал ее муж – Карл Францевич Флекенштейн.

В книге «Вся Москва» есть и свой изъян. В ней публиковались те сведения, что подавались собственниками, и это могло расходиться с реальностью и подлинными паспортными данными. А могли попасть и устаревшие данные. Например, в адресной книге за 1894 год собственность на этот дом по-прежнему записана за Богдановой Васил. Макар. (Василисой Макаровной)[40]. Но уже на следующий год собственником значится впервые появившийся в адресной книге Флекенштейн Карл Александрович. И в том же 1895 году одновременно появляется и Карл Францевич Флекенштейн, но по другому адресу – Большая Лубянка, дом Московского домовладельческого товарищества.

Но что же получается? Евдокия по отчеству почему-то Егоровна, муж ее – Карл Францевич, а в адресной книге владельцем дома 6 по Малому Спасскому переулку значится Карл Александрович Флекенштейн. Картина с «раздвоением» Карлов повторяется и в последующие годы. Но факт остается фактом – Карл един в двух лицах. Почему он подавал противоречивые сведения о себе и числился в книге одновременно по разным адресам и с разными отчествами – остается загадкой. Дом записан на жену, сам содержит мастерскую и магазин на Большой Лубянке и проживает там же. Может быть, уходил от налогов?

Действительно можно запутаться. В 1897 году в адресной книге числятся по прежним адресам одновременно Карл Францевич и Карл Александрович Флекенштейны[41]. В издании 1898 года отражено знаменательное событие. Оба Карла отмечены по одному адресу на Большой Лубянке в доме Московского домовладельческого товарищества[42]. При этом в адресной книге за 1899 год Карл Александрович еще значится владельцем дома 6 в Малом Спасском пер., а уже в 1900 году там новый собственник – священник Остроухов Владимир Филиппович[43]. Очень известный человек. Ранее Остроухов жил в церковном доме на Лазаревском кладбище[44]. Он подготовил и издал подробное описание истории кладбища[45].

Да, дом в Малом Спасском переулке, приносивший немалый доход, был продан Остроухову по купчей крепости, утвержденной нотариусом 7 декабря 1898 года[46]. Только продал его опять-таки по доверенности Карл Францевич Флекенштейн[47]. Вероятнее всего, понадобились деньги на развитие часовой и ювелирной мастерской и магазина. Доход, который приносило домовладение в Малом Спасском, был солидным. На участке в 248 квадратных саженей (чуть больше 11 соток) располагался трехэтажный каменный дом на шесть квартир, во дворе – деревянный флигель и еще ряд построек, в том числе конюшня, кузница, сарай для карет, дровяной сарай. Сдаваемые квартиры при полном найме могли приносить 6 тысяч 740 рублей в год[48].

Интересно, что было дальше. Владимир Остроухов, надо отдать ему должное, досрочно погасил долг перед кредитным обществом. По всему видно, зарабатывал неплохо. Но к 1917 году с владением расстался. Он уже протоирей и настоятель храма святого Николая Чудотворца в Китай-городе и живет в имении Красный звон[49]. В 1922 году Малый Спасский переименовали в Малый Каретный переулок. А через четыре года постройки сломали, участок освободили, и в 1926 году на этом месте был возведен, как теперь говорят, «элитный дом» на шесть больших квартир для чекистов. А уж кто в нем жил! В 6-й квартире – заместитель наркома внутренних дел Лев Бельский, он был арестован и расстрелян. Потом в этой же квартире – министр внутренних дел Сергей Круглов. В 3-й квартире – следователь-садист Зиновий Ушаков (расстрелян), а после войны в ней же – начальник Особого технического бюро НКВД Валентин Кравченко. И в остальные квартиры, которые занимали расстрелянные в середине 1930-х годов чекисты, тоже вселились новые жильцы и опять из того же самого ведомства. Круговорот жильцов в отдельно взятом доме. И какое интересное пересечение, как все в этом доме на Каретном тесно связано с Лубянкой. Нехорошее место.

Еще не расставшись с владением в Малом Спасском переулке, Карл и Евдокия, судя по всему, поселились на Большой Лубянке, где у Флекенштейна были мастерская и магазин. Карл Францевич укреплял свои позиции. Помимо финансового положения, нужен был и статус. В 1898 году он числился «временным купцом», мечтал войти в купеческую гильдию[50]. Возможно, с этими амбициями и была связана продажа владений в Малом Спасском. Купцу положен капитал!

Дом 26 на Большой Лубянке, где обосновались Флекенштейны, был в собственности у Московского домовладельческого товарищества, организованного известным банкиром и меценатом Лазарем Поляковым. Первоначально, построенный в 1890 году, дом принадлежал Московскому земельному банку. Основатель банка Поляков активно скупал и продавал земельные участки в Москве, давал ипотечные кредиты. Выгодно пристраивал активы и организовал товарищество домовладельцев. Но и у крупных банкиров бывают проблемы. Кое-какие активы пустили с молотка. В 1912 году у дома появляется единоличный владелец – московская купчиха Евгения Титова, а на следующий год она уступает дом купцу Сергею Кирсанову и Семену Николаеву – продажа оформлена 26 февраля 1913 года[51]. Они-то и владеют домом вплоть до 1917 года[52].

Первые сведения о часовом магазине Флекенштейна опубликованы в адресной книге в 1896 году. Не сразу, но появляются сведения и о ювелирной торговле. Довольно любопытно, что и тут Карл Францевич выступает в двух ипостасях. Как будто ведет бизнес на пару с неким Карлом Александровичем, потом к делу подключается Евдокия Михайловна Флекенштейн. Да, теперь она не Егоровна, а Михайловна. Но это все та же Евдокия Флекенштейн. Она просто сменила отчество в посылаемых в адресную книгу сведениях. Как помнится, ее отцом был Михаил Сидон.

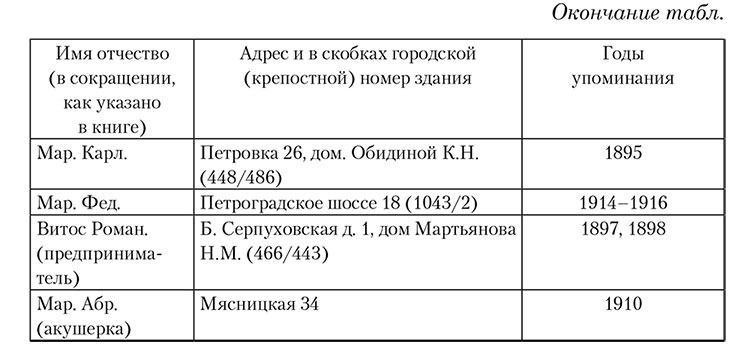

В адресной книге «Вся Москва» даны сведения раздельно по ювелирной торговле и часовому магазину. И указаны разные владельцы так, как будто магазинов было два. Хотя, помещение магазина было общим и довольно небольшим, но торговля часами и ювелирными изделиями внутри могла быть раздельной. Сведения для публикации в рубрике «Торгово-промышленные предприятия» в адресной книге «Вся Москва» Флекенштейн подавал каждый год, но есть пропуски в рубрике «ювелирные вещи». Возможно, в какие-то годы драгоценностями не торговали или не подавали сведений по ювелирной части. И вот какая в итоге картина:

Сведения о владельцах магазина часов и ювелирных изделий по адресу Большая Лубянка, дом 26 в Москве[53]

* Наличие Карла Александровича Флекенштейна, умершего 17 августа 1915 года, в адресной книге 1916 года можно объяснить тем, что сведения о владельцах торгово-промышленных предприятий обычно подавались до 1 июля предшествовавшего изданию года.