Полная версия:

Время Андропова

Согласно приведенным сведениям из книги «Вся Москва», может сложиться впечатление, что торговлю часами начал в 1895 году Карл Францевич и в 1897 году передал дело Карлу Александровичу, переключившись на ювелирные изделия. В адресной книге 1900 года владельцем магазина золотых и серебряных изделий на Большой Лубянке значится Карл Францевич Флекенштейн[54]. В 1905-м торговлю часами записали на Евдокию Михайловну, что и нашло отражение в книге за 1906-й. Но в 1906 году имя Карла Францевича Флекенштейна последний раз фигурирует в адресной книге, и в последующие годы он больше не упоминается. Растворился! Повисает вопрос, он что – уехал или умер? Вся торговля в магазине, и часами, и ювелирными вещами, согласно книге, числится в руках Карла Александровича Флекенштейна.

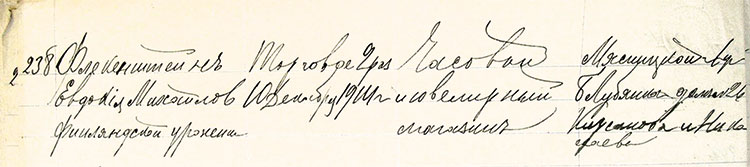

Ясность вносит другой исторический источник, кстати, исходя из его предназначения, вызывающий больше доверия. И картина вырисовывается совсем иная. В «Справочной книге о лицах, получивших купеческие и промысловые свидетельства по городу Москве» на 1899 год четко значится: Флеккенштейн Карл Францевич, возрастом 42 лет, финляндский уроженец, занятый торговлей часами и ювелирными изделиями в магазине на Большой Лубянке (в доме Московского домовладельческого товарищества)[55]. И в последующие годы вплоть до 1904 года (включительно) именно он и только он обладает свидетельством на право и часовой, и ювелирной торговли[56]. А уже в книге на 1905 год указано, что промысловое свидетельство на торговлю часами и ювелирными изделиями в магазине по тому же адресу выдано Евдокии Михайловне Флеккенштейн, финляндской гражданке[57]. И далее она в этом же качестве упомянута в справочных книгах с 1906 по 1910 год и в 1915 году[58]. И никакого Карла Александровича Флекенштейна в указанной справочной книге вообще нет и не было[59].

Запись о Евдокии Флекенштейн, получившей свидетельство на торговлю золотыми и серебряными изделиями

1915

[ЦГА Москвы. Ф. 3. Оп. 4. Д. 4510. Л. 4–4 об.]

В отличие от адресной книги «Вся Москва», куда сведения подавались в частном порядке, в «Справочной книге о лицах, получивших купеческие и промысловые свидетельства по городу Москве» публиковались официальные сведения, имевшиеся в Московской купеческой управе на основе выданных промысловых свидетельств[60].

Без сомнения, Карл Флекенштейн, как и Евдокия, сменил в 1904 году отчество и стал Карлом Александровичем. И историки пишут, что Карл Францевич предпочитал в быту отчество – Александрович[61]. Собственно этим и объясняются последовавшая перемена отчества и расхождения в ранее приведенных печатных источниках. Ну что тут скажешь – и она не Егоровна, и он не Александрович! От кого они прятались, скрываясь за разными отчествами? Да, кстати, и о фамилии. Правильное написание с двумя «к» – Флеккенштейн. Именно так в промысловых свидетельствах. Так и в официальных документах, но не во всех и не всегда.

Между тем первые достоверные сведения о мастерской Карла Францевича Флекенштейна относятся уже к 1893 году. Хозяин он был суровый, а с учениками даже жестокий. За это и угодил под суд. Трудно сказать, чем его прогневил юный ученик мастерской Борис Пучков. Может быть, он, как герой известного фильма, завел почтовых голубей и цеплял им на шею золотые часики. Правильно – птица с выучкой прилетит с ценным браслетом в нужное место. Но это так – фантазия, не относящаяся к делу. Скорее всего, ученик просто в чем-то провинился по работе. И появилось дело «О купце Карле Францевиче Флекенштейне в превышении мер домашнего исправления над учеником при своей мастерской Борисом Пучковым по 1378 и 1483 ст. Уложения о наказаниях».

Дело-то нешуточное. Стоит процитировать статьи обвинения. Менее тяжкая статья 1378 гласила: «Если мастер или подмастерье будет изобличен в злоупотреблении дозволенных ему законом мер домашнего исправления учеников своих, или в том, что он дает им недовольно успокоения и пищи, то он за сие подвергается: денежному взысканию от пяти до двадцати рублей в ремесленную казну»[62]. Серьезнее звучала статья 1483: «За нанесения ран или иного повреждения, без обдуманного заранее намерения, в запальчивости или раздражении, но однакож и не случайно, а со знанием последствий сего деяния» виновный подвергается в случае тяжких повреждений к лишению личных и имущественных прав и отдаче в исправительные арестантские отделения на срок от одного до полутора лет, а в случае легких ран или повреждений – заключению в тюрьму на срок от двух до четырех месяцев[63].

То, что случилось в мастерской 3 августа 1893 года, описано сухим языком протокола: «Флекенштейн таскал за волосы мальчика Пучкова, бил его по щекам, затем уронил на пол и носком сапога ткнул в лоб, и перенес ногу через его голову, каблуком сапога причинил рану на голове»[64].

В январе 1894 года Флекенштейн получил три месяца тюрьмы и денежное взыскание в ремесленную казну. В тюрьму садиться не хотелось, взялся апеллировать. Нанял присяжного поверенного Зыкова. Тот довольно ловко аргументировал необходимость оправдания подсудимого. Писал, что мальчик сам поранился, упав на лежащие на полу инструменты, указывал на состоявшееся «примирение сторон». Утверждал об отсутствии связи между действиями обвиняемого и появлением раны на голове пострадавшего и упирал на отсутствие знаний у Флекенштейна о «последствиях деяния», как это требовала статья 1483, да и вообще «показаниями свидетелей, обвинение представляется недоказанным и сомнительным»[65].

Тем не менее все инстанции были проиграны. Время шло, и спасение принес Всемилостивейший манифест от 14 ноября 1894 года, выпущенный по случаю бракосочетания императора Николая II. Помимо множества милостей, типа снижения процентов по ссудам, погашения долгов дворянскому банку и прощения невыплаченных пени и штрафов, в части IV Манифеста объявлялась амнистия и снижение сроков по ряду преступлений. Московская судебная палата 19 декабря рассмотрела в гласном заседании дело Флекенштейна и вынесла приговор в окончательной форме 4 января 1895 года. От тюремного наказания Флекенштейн был освобожден, но в остальной части приговор апелляционной инстанции от 4 апреля 1894 года был оставлен в силе, и 15 рублей в ремесленную казну ему заплатить пришлось[66].

Извлек ли Карл Флекенштейн урок и стал ли после этого случая мягче относиться к ученикам? Наверное, нет. Особенно если учесть, как он оправдывался и отнекивался в апелляционных жалобах, утверждая даже о «примирении сторон». Скорее, он стал осмотрительнее и осторожнее. Крутой нрав и склонность к бытовому насилию в одночасье не исчезают. Характер!

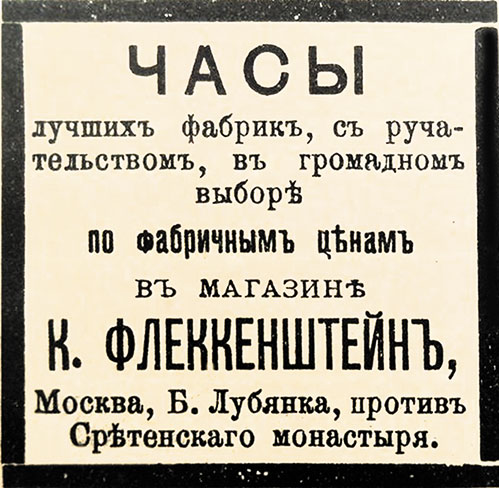

То, что именно Евдокия Флекенштейн в 1905 году оформила промысловое свидетельство на себя, что-то да значит. Теперь она своим характером и хваткой главенствовала в семье. Крепкая хозяйка! И состояние семьи в этот момент в зените. Да, Флекенштейны безусловно богаты и развивают свою торговлю. Хотя наиболее оборотистые дельцы не упускали случая помещать в рубрике «Торгово-промышленные предприятия» в адресной книге «Вся Москва» не просто краткую информацию о своих магазинах, но и броскую рекламу в заметной рамке. Флекенштейн старался не отставать, но свой магазин рекламировал через газеты – это дешевле.

Реклама магазина Флекенштейна в газете

[Из открытых источников]

Четырехэтажный дом 26 на Большой Лубянке, ставший основным местом жительства Карла Флекенштейна, где располагался и его магазин с мастерской, был вполне современным. В нем были водопровод и канализация, а в подвале дома – котельная для отопления[67]. По состоянию на февраль 1914 года семья Флекенштейна занимала на первом этаже квартиру из шести комнат с одной кухней. Часовой магазин располагался рядом в комнате с окном, а к нему примыкала комната без окон, в которой находилась мастерская. Квартира Флекенштейна занимала площадь 27,2 квадратные сажени (123 кв. м), а магазин – 12,7 (57 кв. м). Также на первом этаже здания располагались и другие торговые заведения: магазин дамского готового платья Владимира Михельсона, табачный магазин Калабуховой и чулочный магазин Сарры Гаррис с квартирой.

Второй, третий и четвертый этажи здания занимали меблированные комнаты с жильцами. Согласно оценочной ведомости, годовая доходность с площади помещений, арендуемых Флекенштейнами, должна была составлять 3300 рублей в год (2400 квартира и 900 мастерская)[68]. Флекенштейн платил меньше. Он имел письменный договор с владельцем дома, согласно которому годовая плата за квартиру и мастерскую составляла 2500 рублей в год[69]. Надо полагать, доход магазина и мастерской с лихвой покрывал расходы на аренду квартиры. Так что, вопреки распространенному мнению, Флекенштейн не был владельцем не только всего дома, но даже и квартиры.

Дом 26 на Большой Лубянке (слева)

[Из открытых источников]

Дом 26 на Большой Лубянке

1980

[Из открытых источников]

Лишние деньги в семье были, и Евдокия их вкладывала в недвижимость и землю. У Александра Николаевича Богданова она купила 10 января 1905 года участок земли в селе Богородском Ростокинской волости близ Москвы[70]. Возможно, Богданов был родственником той самой Василисы Богдановой, которая в 1891 году продала Евдокии владение в Малом Спасском переулке. Если так, то понятно – люди знакомые, проверенные, при сделке не надуют. У кого еще покупать-то, как не у своих людей, да по доброму совету.

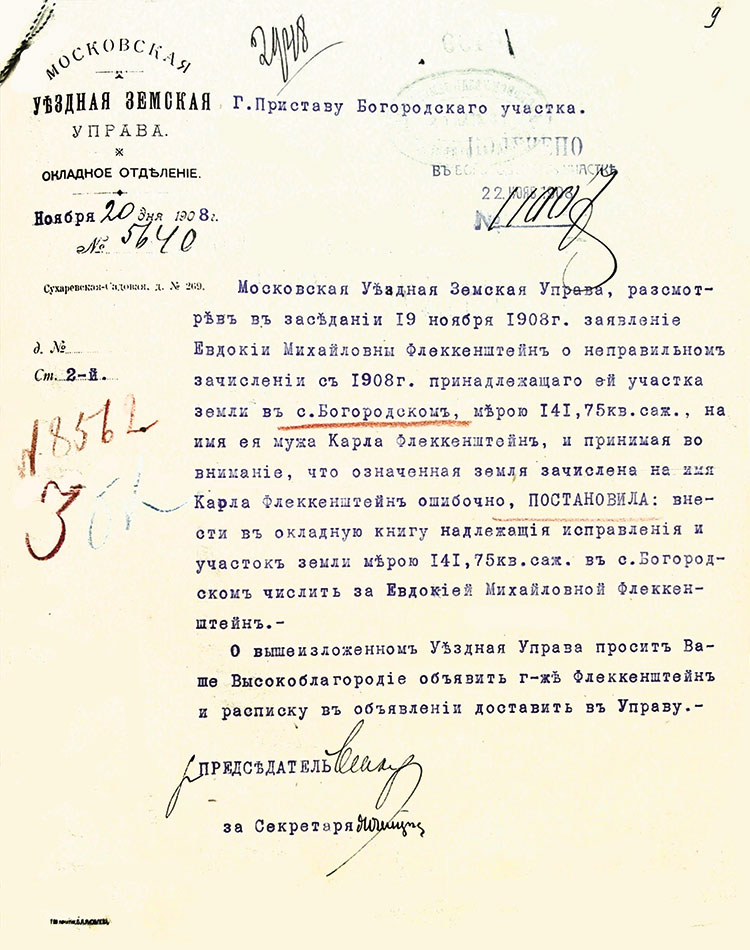

По непонятным причинам или в результате каких-то интриг в 1908 году участок был записан как собственность Карла Флекенштейна. Но 17 ноября 1908 года Евдокия обратилась в Московскую уездную земскую управу с просьбой «зачислить землю на ее имя», мотивировав тем, что ее мужу «земля никогда не принадлежала и не принадлежит»[71]. Возможно, такие резкие формулировки, попавшие в официальную бумагу, – признак напряженности в семье и разлада между супругами. Может быть, и так. Или это знак акульей хватки Евдокии, прибиравшей к рукам все семейное дело. Да, та еще семейка!

Купленный участок, в общем-то, был небольшой. Всего 141,75 квадратной сажени, это около 645 кв. м. В окладной книге участок числился как угодья. Но долго владеть угодьями не случилось. Участок в селе Богородском в местности Малое Польце по 2-й Мещанской улице Евдокия продала 12 сентября 1913 года[72]. Что-то Евдокия на участке успела возвести. Может быть, дачный домик с сараями. При продаже там уже значились жилые и нежилые строения общей оценочной стоимостью 6078 рублей (всего три строения, из них самое крупное оценено в 3891 рубль)[73]. Удивляет стоимость сделки по купчей крепости, указанная на обороте уведомления нотариуса в управу, – 5 тысяч рублей[74]. Может быть, что-то случилось и все строения были разобраны и проданы, разрушены стихией или сгорели наконец? Или это какие-то махинации – пять пишем, а два в уме?

Уведомление Московской уездной земской управы о принадлежности земельного участка Евдокии Флекенштейн

20 ноября 1908

[ЦГА Москвы. Ф. 11. Оп. 1. Д. 8396. Л. 9]

Грянувший в 1915 году погром, ставший для Флекенштейна роковым, начался 26 мая с беспорядков на ситценабивной фабрике Товарищества Альберта Гюбнера в районе 1-го участка Хамовнической части. Собравшиеся утром у фабрики рабочие «не встали на работу и предъявили требование об удалении с фабрики всех служащих немецкого происхождения»[75]. Один из владельцев фабрики, Николай Второв, безуспешно пытался уговорить рабочих. К вечеру они толпой в несколько тысяч человек двинулись по Плющихе и через Смоленский рынок к Прохоровской мануфактуре, где накануне пищей отравились рабочие. Как утверждалось в отчете следователя, «имели место среди рабочих холероподобные заболевания»[76]. В рабочей среде тут же распространился слух о намеренном отравлении 300 человек, из которых умерли 60. А кто бы это мог сделать? Ну ясно – «немцы», кто же еще. И пошло как снежный ком. На самом деле, по данным градоначальника, заболели в результате пищевого отравления 140 человек и шестеро умерли[77]. Это тоже немало, хотя реальное число пострадавших уже не имело значения. Важнее – кто виноват, и тут верили самым невероятным и фантастическим слухам.

Толпа двигалась с пением «Спаси, Господи, люди твоя», также пели национальный гимн, прерываемый выкриками «Долой немцев!». Но рабочие Прохоровской мануфактуры работу не бросили и к толпе не присоединились. Постояв полтора часа у мануфактуры, толпа стала расходиться. Это было только начало. На следующий день все повторилось, но масштабнее. Утром 27 мая опять у мануфактуры Товарищества А. Гюбнера собралась толпа рабочих, взяв портреты «высочайших особ» и национальные флаги, люди двинулись к Крымскому мосту.

Полиция бездействовала. Сверху поступило указание не препятствовать демонстрации, носящей «мирный характер». Это удивило полицейских, «так как с осени 1914 года манифестации допускались лишь в виде исключения в дни празднования побед, каковых в ближайшее предшествующее время одержано не было»[78]. Эта ироничная фраза о победах вошла в отчет следователя, которому позднее поручили вести дело о бездействии московской полиции и ее начальства.

Разросшаяся по дороге толпа направилась к Рябовской ситценабивной мануфактуре, затем к Даниловской мануфактуре. К шествию присоединялся разный люд. У фабрики Цинделя ворота оказались заперты. Это разогрело и разозлило пришедших. Стали ломать ворота, лезли через забор. Нанесли побои приставу, до полусмерти избили представителя правления фабрики Георгия Карлсена, охранявшего ворота. После чего начались уже совсем жуткие расправы. Избитого Карлсена повели топить в реке. Полиция была бессильна что-либо сделать. Несчастного бросили в реку и забрасывали камнями, не давая спастись. Он утонул на глазах полиции[79].

Погромщики врывались в квартиры, громили конторы близлежащих фабрик, хватали «немцев» на улицах. Максимум, что удавалось полиции – уговорами отбирать у толпы схваченных и, для вида «арестовывая», увозить в участок для их же безопасности. Теперь уже началось и хищение имущества разгромленных контор и квартир. Полиция задержала 63 грабителя, но на следующий день их выпустили по распоряжению Главноначальствующего над Москвой князя Юсупова. А невинных жертв тем вечером становилось все больше. Двух женщин избили ногами и палками, нанося удары и камнями, двух других женщин бросили с Краснохолмского моста в водоотводный канал и забрасывали камнями. Одна из них утонула, вторую, вытащив из канала, пытался спасти полицейский, заметив это, погромщики вновь набросились на женщину и убили ее[80].

К двенадцати ночи все успокоилось и стало тихо. Но в полиции были убеждены – на утро погром приобретет новый размах. Так и произошло. Чинами полиции высказывалось пожелание вызвать войска, но оно не получило одобрения. Более того, на ночном совещании градоначальник Андрианов передал собравшимся мнение князя Юсупова: «Ну нагайки туда-сюда, но оружия употреблять нельзя»[81]. Андрианов полагался на «успокаивающие сведения» Охранного отделения, что беспорядки продолжаться не будут[82].

28 мая беспорядки начались в Замоскворецком районе. С семи утра рабочие фабрики Даниловской мануфактуры на работу не вышли. Толпа росла. Пошли по Мытной. Все продолжилось по вчерашнему сценарию, искали на фабриках «немцев», правда, пока милостиво сдавали их в полицию. Но теперь уже открыто расхищали товар на фабриках. По оценке полиции, в толпе уже было 20 тысяч человек. Беспорядки начались и в других частях города, везде росли толпы. Уже в десять утра громили квартиры «немцев»[83].

В два часа дня пятитысячная толпа перешла через Москворецкий мост на Красную площадь, и начался погром в Средних торговых рядах. Громили все, что имело иностранную вывеску. Как отмечала полиция, «из района 1 участка Мясницкой части по Лубянке толпа проникла в район 2 участка Сретенской части»[84]. Магазины громили и поджигали. Лишь около семи часов вечера погром на Мясницкой и прилегающих улицах прекратился, но толпы погромщиков заменили вереницы грабителей, потянувшиеся во все стороны[85]. К девяти – десяти часам вечера погром охватил всю территорию Москвы[86]. Только после ночного заседания Городской думы было принято решение применить силу и вызвать воинские наряды. На следующий день погром в городе прекратился, перекинувшись на пригороды[87].

Весть о погроме дошла до Санкт-Петербурга. В Москву был послан командующий Особым корпусом жандармов Джунковский. Он прибыл утром 29 мая и возглавил наведение порядка. В тот же день с помощью войск с беспорядками в Москве справились, но начались погромы в окрестностях и пострадали наиболее богатые усадьбы и дачи. Николай II записал в дневнике 1 июня: «В 10 час. принял Джунковского по возвращении его из командировки в Москву по случаю беспорядков и погромов»[88]. Выводы были сделаны. Принята отставка градоначальника Андрианова, через пару недель и князь Юсупов лишился должности главного начальника Московского военного округа, а позднее перестал быть и Главноначальствующим над городом Москвой.

Флекенштейну было от чего расстроиться. И дело даже не в убытках, которые хотя бы частично могли быть покрыты страховыми выплатами. Обиднее всего – бездействие полиции, не защитившей торговцев. Полиция проявила ту степень нерешительности, которая погромщиками была понята как одобрение их действий: «…сущность увещеваний, с которыми чины полиции обращались к толпе, сводившаяся к тому, что тот или другой из магазинов, которым угрожала опасность погрома, принадлежит не „немцам“, а русским, была такова, что эти увещевания, по признанию самих чинов полиции, – не могли не производить впечатления, что погромы немецких магазинов полиция считает допустимыми, что этих погромов высшее начальство желает»[89].

Паралич воли нашел свое объяснение в докладе исполнявшего обязанности начальника московской полиции Александра Севенарда князю Юсупову. Доклад «состоял в доказательстве того положения, что вспыхнувшие беспорядки и погромы являются долго назревавшим и наконец прорвавшимся нарывом, и что применение к толпе каких либо репрессий могло бы повести к самым ужасным последствиям, при чем глубоко патриотическое настроение толпы неминуемо превратилось бы, по его словам, в ярко революционное… Севенард высказывал, что он хорошо знает Москву, что у него есть опыт 1905 года, что призыв войск озлобит толпу, вызовет разгром банков и т. п.»[90].

Еще хуже то, что власть сама создала условия для разгула народной стихии. В газетах писали об опасности, исходящей от «внутренних немцев», и подогревали страхи перед «шпионами». В том же направлении мыслил и Главноначальствующий над Москвой князь Юсупов. Уже после погрома он телеграфировал 31 мая министру внутренних дел и сетовал на отсутствие своевременных мер по высылке из страны граждан воюющих с Россией держав. В телеграмме Юсупов особо отмечал: «Есть консулы экзотических стран и фантастических республик, цель пребывания коих в Москве под сомнением. Лютеранские пасторы занимаются столько же церковными делами, сколько и шпионажем»[91]. С экзотикой как раз понятно. Юсупов оправдывался за разоренное и сожженное погромщиками консульство одной из латиноамериканских стран.

Газетная статья о погроме в Москве

30 мая 1915

[Московские ведомости]

Но вот что характерно и наводит на подозрения. В докладной записке Московского городского головы Михаила Челнокова председателю Совета министров от 4 июня 1915 года рассказывалось о таких деталях погрома: «Громилы рассыпались по Москве небольшими партиями от 15–25 человек, состоящими по преимуществу из подростков и женщин. Погромы совершались спокойно, по какому-то определенному плану; во главе погромщиков стояли руководители, имевшие у себя списки магазинов и квартир; в некоторых случаях эти начальствующие сносились с кем-то по телефону, наводили справки в своих списках, проверяли торговые документы, паспорта, домовые книги и пр.»[92].

Экономические последствия погрома были очень серьезными. Некоторые предприятия так и не восстановили работу. Например, фабрика Цинделя пришла в упадок. Всего пострадали 475 торгово-промышленных предприятий и 217 квартир и домов. На 4 июня предварительная оценка ущерба составила свыше 38 миллионов рублей. А главное – погром ударил по своим. Среди пострадавших граждан и владельцев были 113 германских и австрийских подданных, 489 русских подданных с «иностранными фамилиями» и 90 граждан с «чисто русскими фамилиями»[93].

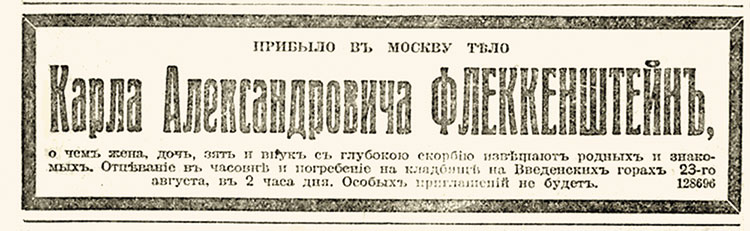

Неизвестно, в какой степени пострадал магазин Флекенштейна и каковы были его убытки. Он вдруг остро почувствовал себя чужим в этой стране – лютеранин с подозрительной фамилией, звучащей на немецкий лад. Вероятно, перенесенные переживания ускорили его кончину. И умер он вдалеке от Москвы. В газете «Русское слово» появилось лаконичное извещение о его смерти, наступившей 17 августа 1915 года[94]. А следом и сообщение о прибытии тела в Москву, об отпевании в часовне на Введенском кладбище и похоронах. На следующий день после похорон Карла Флекенштейна в книге записи метрических свидетельств евангелическо-лютеранской церкви святого Михаила в Москве 24 августа 1915 года появилась отметка за номером 581 о выданном свидетельстве о его смерти[95]. Да, Карл Флекенштейн был лютеранином и прихожанином этой церкви. Он упоминался в алфавитном списке прихожан еще в 1896 году[96].

Извещение о кончине К.А. Флекенштейна

21 августа 1915

[Русское слово]

Извещение об отпевании и похоронах К.А. Флекенштейна

23 августа 1915

[Русское слово]

И вот что еще важно отметить. О кончине Карла Флекенштейна скорбно сообщали жена, дочь, зять и внук. Это первое упоминание Андропова в печати. Да, пока безлично – всего лишь «внук». Но сам факт этого упоминания весьма важен. Можно сделать вывод: младенец Юрий Андропов живет в Москве. И здесь же его родители, обозначенные в извещении как дочь и зять. Следовательно, вся семья в сборе, и, похоже, Евгения Карловна еще не собирается перебираться на Северный Кавказ.

Во главе магазина осталась Евдокия Флекенштейн. Впрочем, она лишь подтвердила свой статус. Как помним, именно ей в 1915 году принадлежало «промысловое свидетельство» на часовой и ювелирный магазин[97]. Погром или другие обстоятельства тому виной, но к маю 1916 года в доме 26 на Большой Лубянке полностью сменился состав арендаторов торговых помещений. Там, где раньше располагался магазин Флекенштейна, обосновалась кофейня с подачей горячих блюд, а место табачного, чулочного магазинов и магазина готового платья заняли магазины дамских шляп и разных товаров[98]. Торговля после погрома захирела. А позднее, в том же году, владельцы дома и вовсе расселили жильцов и затеяли перестройку здания, закончившуюся в 1917 году.

Да, Евдокии Флекенштейн пришлось сменить место жительства. Она переехала на Александровскую площадь в дом 9/1 в квартиру поскромнее (ныне площадь Борьбы)[99]. Ювелирный магазин тоже переехал с Большой Лубянки на Пречистенку, 17, в дом, которым владела баронесса Мария Александровна фон Шеппинг[100]. Евдокия держала магазин вплоть до 1917 года. А наступивший большевистский порядок стал для собственников хуже всякого погрома. Он упразднил все.

Похоже, Евдокия и не строила далеко идущих планов. Скорее, завершала дело. Дочь с зятем и внуком уехали, и Евдокия осталась в Москве одна. В предреволюционный год торговала в своем магазине уже в одиночку и у прилавка стояла сама – распродавала остатки товара. Возможно, это ее и спасло. Отсутствие наемной рабочей силы – всяких там приказчиков и продавцов означало, что она лишь мелкая торговка и имеет шанс избежать лишения избирательных прав, как это предусмотрела новая власть для «эксплуататоров». Андропов этим и козырял, когда в автобиографии упирал на то, что его бабка не лишалась избирательных прав и, следовательно, чиста перед советской властью.

Хотя, с другой стороны, и мелкие торговцы лишались избирательных прав. Советская власть вполне могла ориентироваться на имевшиеся в ее распоряжении документы Купеческой управы о выданных промысловых свидетельствах. Евдокия Флекенштейн такие свидетельства получала, и в официальных изданиях ее имя фигурировало. Как же получилось, что новая власть не лишила ее прав? Если она осталась жить по прежнему адресу на площади Борьбы, то есть смысл посмотреть списки по соответствующим районам. Но, увы, в списках лиц, лишенных избирательных прав по Краснопресненскому и Октябрьскому районам Москвы, ее фамилии нет[101]. А может быть, она сменила фамилию и адрес? Это был спасительный вариант. Так ли это или нет – трудно сказать.