Полная версия:

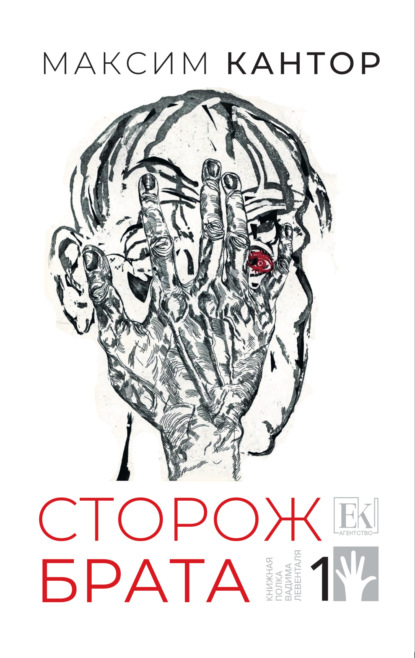

Сторож брата. Том 1

Рихтер говорил о Крыме, но думал о своей любовнице.

Они объяснились с Феликсом Клапаном. В книжном магазине Blackwell’s акварелист Клапан презентовал вместе с другими авторами альбом ландшафтов Оксфордшира, среди прочих были две вещи его кисти: пустошь с ивами и вид на Модлен-колледж, обе выполнены в мягкой пастельной гамме.

Рихтер ожидал смутить своим приходом маленького человечка, но увидел решительного, быстрого, гордого человека с жесткими проницательными глазами.

Клапан знал себе цену. То, чего достиг в жизни (эмигранту не так просто пробиться), достигнуто благодаря кропотливому труду. Он гордился прилежным рисунком, который некоторые сочли бы салонным, Клапан настаивал на том, что творит в традициях Ренессанса; иллюстрации к «Приключениям барона Мюнхгаузена» или «Сказкам братьев Гримм» демонстрировали усидчивость. Было чем гордиться. И Марк Рихтер оценил его успехи.

– Не представлял, что вы с Наталией тоже связаны, – сказал Клапан, нисколько не смутившись. – Во всяком случае, в начале нашего приключения об этом не знал. Но и потом, согласитесь, – Клапан положил Рихтеру руку на рукав. Рука была твердая, с гибкими пальцами, – нам с вами абсолютно не на что жаловаться. И с вами, и со мной одновременно – да, неожиданно. Но в чем проблема? В конце концов, мы оба женаты, и дама имела право поступать, как ей удобно. Мы ведь не собирались на ней жениться. Так что fair play, как говорится. Честная игра!

– Разве честная? – сказал Марк Рихтер, убирая руку Клапана. – Она знала, что я женат, но о вашем присутствии в нашей жизни я не догадывался.

– Бывает. Я со своей стороны был всегда хладнокровен и застегнут на все пуговицы. Сразу сказал, что на женитьбу рассчитывать нечего. Маленькие кусочки телесных удовольствий. Я, знаете ли, человек прямой. Никаких обязательств. Как только она начала истерить, тут же расстались. Пара скандалов – и с меня достаточно.

– Я рассказал жене, – зачем-то сказал Рихтер.

– Я лично сказал супруге с самого начала. Живем в цивилизованной стране. Супруга не возражает против недельных отлучек в отель. Для укрепления здоровья.

– Ваша жена знала? И не возражала?

– А почему супруга должна возражать? Браку не мешает. Вы, мне кажется, устраиваете бурю в стакане кефира.

– Это не кефир, – сказал Марк Рихтер. – Это моя жизнь.

– Простите, не знал. Это, конечно, меняет дело. Но что же вам мешает любить барышню сейчас? Я уже не соперник. С моей стороны никакой любви не было, даже речь о любви не шла. Конечно, целовались на прощание, говорили, мол, люблю тебя. Но это так уж положено, знаете ли. А в целом чистое эпикурейство.

– Эпикурейство, – повторил Рихтер. Воздух сделался плотным вокруг.

– Совершенно не понимаю, что вам мешает любить эту даму теперь. Мне кажется, Марк, – добавил Клапан, – что это даже очень приятно – любить женщину, которая интересна многим. Ваши переживания доказывают, что вы любите ее. Ну так вперед! Послушайте, почему бы вам не жить втроем? Жена против? Теперь это даже принято. Многие так делают. Знаете Мэтью Спайка? Ну, как же. Корреспондент «Индепендант». Непримиримый человек. Восхитительные статьи. Путина просто уничтожил.

Газета «Индепендант» уже много лет принадлежала бывшему генералу российского ГРУ, ныне мультимиллионеру Лебедеву; то был способ внедриться в Англию, способ удался. Газета (одна из старейших в Британии) носила сугубо либеральный характер.

– Острейшие статьи. Горячо рекомендую. Так вот, Мэтью живет с женой и подругой в одном доме, и никто не жалуется. Я сошел с дистанции. Слушайте, перестаньте ревновать. Это несовременно. Кстати, вы идете на митинг в защиту диссидентов Беларуси? Начало в пять.

Марк Рихтер вспомнил этот разговор, лысое лицо Клапана, твердые прозрачные глаза акварелиста и сказал Каштанову:

– Есть земли и страны, Иван, которые весьма трудно завоевать. Или даже невозможно. Никто и никогда не завоюет Англию. Даже в британском гимне поется об этом. Англия неприступна. Хотя это крайне неудобная для жизни страна, с противным климатом и скверной едой. Может быть, поэтому ее народ закалился и страну невозможно завоевать. А Крым – соблазнительный. Падает в любую постель.

– Или Россия, – сказал Каштанов. – Тоже трудно завоевать.

– Да. Или Россия. Красивого в России сравнительно мало: пустыри да плоские поля. В твоем Челябинске есть, конечно, предгорья Урала. Но ведь не Крым. Любоваться нечем. Холод и ветер. Но никто и никогда не завоюет Россию. Наверное, потому что девять месяцев в году зима. Поэтому и неприступна. – Говорил и вспоминал лицо жены, Марии, лицо всегда спокойное, как долгие русские поля под снегом.

– Ты женился на женщине, которую никто никогда не может захотеть! – кричала ему любовница при расставании. – На куске ветоши! Ага, теперь понял, что такое боль! А я терпела! Но я, в отличие от твоей жены, – желанна!

Марк Рихтер растерялся. Мысль о том, что его жена ущербна, коль скоро не сумеет стать соучастницей забав Феликса Клапана, показалась дикой. Он собрался сказать любовнице, что критерием желанности женщины не может стать ее востребованность ничтожеством, но фраза была излишне запутанной для такого разговора. Тем паче что логика собеседницы исключала такое соображение в принципе.

– Ты женился на пыли! – кричала кареглазая любовница.

– Но не на грязи, – ответил Марк Рихтер. И подумал, что ему самому хвастаться нечем, сам в грязи.

– Значит, Крым будет переходить из рук в руки. Всегда. – Каштанов не то спросил, не то подтвердил.

– Есть такие земли.

– Однако из-за таких стран и возникают войны, – Каштанов знал историю. – По-вашему, ошибка воевать?

– Кто ж тебе скажет? Надо было Пушкину идти на дуэль из-за этой, – Марк Рихтер подумал и не сказал слова. – Или не надо. Стоила она того? Всякий сам решает. – И он подумал, что его решение такое же плохое, как любое другое. – Надо было воевать из-за раздела Польши? Возможно, надо. Возможно, нет. Я не знаю, Каштанов.

– Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? – Каштанов волновался. Его сдержанный характер не позволял говорить громко, но он волновался. – Я вас очень уважаю, Марк Кириллович. Но вы хотите сказать: не стоило воевать с Гитлером? Вы не можете так думать!

– Стоило. Только не из-за Польши. Прости. Ты спросил. Я ответил.

– Я не понял ответа, Марк Кириллович. Наступил момент, когда уже было невозможно терпеть Гитлера.

– Скорее всего, не надо было выращивать Гитлера. Может быть, не стоило создавать такую ситуацию в мире, когда его приход стал неизбежен. Снабжать Гитлера деньгами тоже не стоило. Строить совместные с Германией концерны. Может быть, и Хьюстону Чемберлену не следовало Гитлера вдохновлять. Много есть того, чего не надо делать.

– И не стоит воевать из-за Украины?

– Нет.

– Вы уверены?

– Знаешь, Иван. Есть вещи поважнее того, чей там Крым. Когда болеет ребенок. Когда умирает отец. Когда расстаешься с женой. А чей Крым сегодня, наплевать.

– Как наплевать?

– Абсолютно все равно.

– Подождите. Пожалуйста, скажите. Вы – за империю?

– С чего тебе пришло в голову?

– Получается, оправдываете Российскую империю.

– Показалось.

– Но есть соглашения! Есть международные интересы!

– Да ну?

Слово «соглашения» звучало нелепо.

– Интересы, наверное, есть.

– Интересы есть, – сказал Каштанов, – у многих западных бизнесменов на Украине деньги. Вложились в промышленность.

– Чтобы была промышленность, нужно общество.

– Однако деньги вложены.

– Ты знаешь хоть одного британца, у которого деньги вложены в Украину?

– Джошуа Черч, например. Мастер вашего колледжа.

– Ты шутишь.

– Что здесь особенного? Все считали, что Россия развалится. Вкладывали деньги в Украину. Теперь надо вернуть.

– Про сэра Джошуа откуда сведения?

– Он меня спрашивал, будет ли война.

– Адмирал мог найти более компетентного советчика.

– Однако спросил.

– Адмирал флота Ее Величества – у тебя?

– Он знает, что я там жил. Спросил, пора выводить деньги или нет.

– Трудно поверить, – сказал Марк Рихтер. А себе сказал: почему трудно? В то, что семидесятилетнего человека арестовали, поверить можно; в то, что твоя любовница имеет другого любовника – можно поверить; в то, что теперь нет семьи – можно поверить; а в то, что богатый циник вкладывает деньги в авантюру, поверить нельзя?

– Марк Кириллович, вы разрешите спросить?

– Ну конечно.

– Вы прежде еще одну жену оставили?

– Да.

– Зачем оставили? Кто она? – Каштанов испытал прилив вдохновения, сморщенное лицо аспиранта просветлело. – Понял! Ваша жена – это Россия, да? Россия?

Рихтер ответил:

– Вы взрослый человек, Иван. Что за поэзия? Хотя в мое отсутствие женихов у России набралось много. И жрут в моем доме задарма.

В дверь постучали и, не дождавшись разрешения, дверь распахнули. Пришел поляк Медный – звать отставного профессора на обед.

– Вот вы где. Без вас и high table не начнется, решили устроить в вашу честь прощальный обед. Мы же одна семья. И все-таки завтра Рождество.

Глава 3

Чувства личные и гражданские

Она крикнула ему на прощание: «Убил любящую!», пусть с этим звенящим словом Рихтер и останется, пусть он запомнит.

Наталия Мамонова пошла прочь от Марка Рихтера по широкой Брод-стрит, шла не оглядываясь и несла в себе невыносимую боль от предательства Рихтера.

Марк Рихтер сказал ей такие слова, которые не только слышать, но и простить было невозможно.

– С кем. С лысым жовиальным еврейчиком. С акварелистом. С эмигрантиком, – цедил Марк Рихтер, в еврейской принадлежности которого не было ни малейших сомнений.

– Стыдно так говорить.

– Ты ничего не поняла. Я не эмигрант. Я уехал из России, потому что тошно было смотреть на комедию разоблачения Сталина, которая обернулась грабежом народа. Я уехал от омерзения к продавшейся интеллигенции. Мне отвратительна борьба за свободу и демократические идеалы, когда за них борются сытенькие. Я еврей. Еврей. Как Моисей. Я не торгаш. Не жалобщик. Еврей по отцу. Верно, еврей. Но не эмигрант и никогда не искал, где лучше и слаще. Не уезжал по еврейским квотам. Не суетился в мешпухах. Не клянчил, не пристраивался. Я из хорошей семьи. У нас торгашей и приспособленцев не было. Мы все умирали за Россию. Рихтеры – это хорошая семья. – Как все Рихтеры, Марк, когда говорил в ярости, то говорил сквозь сжатые губы и шепотом. – Мой дядя Соломон Рихтер – военный летчик, бомбил Берлин. Потом был арестован как космополит. Но мы не предавали ни коммунизм, ни Россию. Никогда. Вся моя семья сражалась в интербригадах. Брат Соломона, Лев Рихтер, погиб в штыковой атаке. Третий брат командовал торпедными катерами под Картахеной. Мы не отсиживались. Ты что же думаешь, сейчас я пойду на митинг за Бандеру? Мне плевать на свободу. Мой отец бедствовал и не мог напечатать ни строчки. Он не ловчил! Не рисовал иллюстраций к Мюнхгаузену. Он голодал. – И Рихтер скрипел зубами. – Он не был эпикурейцем. Неужели такие простые вещи были тебе непонятны? Мне дорога наша фамильная честь. Виктор Гюго – ты, наверное, этого писателя не читала – уехал из Франции, когда к власти пришел Луи Наполеон. Но он вернулся, когда тот же самый Наполеон Третий начал войну с Пруссией. Это была неправая война. Но Франция была в беде. А не Луи Наполеон. Неважно. Путин или не Путин. Это для вас, приспособленцев, важно. Гюго вернулся после Седана. В разбитую Францию. Он двадцать два года жил вне Франции. Но он не эмигрант. Вы что же, решили, что мы все за одно? За сытую демократическую жизнь? Втроем? Ménage à trois? Ошиблись.

– Успокойся, мой бедный. Мне так жаль, что причинила тебе боль.

– Когда я смотрю на фотографию отца, плачу, – так говорил старый Марк Рихтер, слова выдавливались из его губ, как пена из губ эпилептика. – Я показывал тебе фотографии моего отца.

– Ты женат! Мой дорогой, опомнись, ты женат! Ты все время забываешь, что я тебе ничего не должна.

– Дед моей жены был казачьим полковником. Он рубил красновцев на войне. Есть история. Она сложная. Ее надо знать. Есть война. Это война. В любви живут по законам военного времени.

На эти слова и отвечать было нечего. Наталия просто подняла бровь, мимика выразительная.

– Ты не поняла. Если я до тебя дотронулся. Один раз дотронулся. Только один раз. Я передал тебе честь и память нашей семьи. Не ловкачей. Не талантливых пролаз. Ах ты, искательница удовольствий. Эпикуреец.

И Марк Рихтер прибавил грубый эпитет, каким обозначают развратных женщин.

Наталия была шокирована этой речью. Говорил человек глубоко оскорбленный, но, конечно же, кругом неправый. Он пожалеет впоследствии о своих словах. Ему станет стыдно.

– Ты поймешь, что ты потерял. Предал ангела любви. Ты оскорбил любящую.

Феликс Клапан, с которым она поделилась своим горем, как человек несомненно близкий и по-своему участвующий в коллизии, отреагировал крайне здраво и спокойно:

– Я вижу, ребята, что вы друг друга любите. Какие страсти! Редкость в наше время. Ну и чудесно! Я устранился. А вы же сумеете договориться с его женой. Не монстр же она, в самом деле?

Но Наталия понимала, что ни договориться не получится, ни вернуть Рихтера. А она его полюбила. Да, пожалуй, полюбила. Рассчитывала на него.

Знаем ли мы сердце любящей женщины! Что значат десятки страниц, претендующих на описание чувств женщины, если автор их не в состоянии заглянуть в душу героини! Наталия, по ее собственному выражению, любила Марка Рихтера «абсолютно», и это чувство, без всякого сомнения, отличалось от эмоций, которые она испытывала, отправляясь на рандеву с Клапаном. Знаем ли мы, как причудливо порой сочетаются увлечение и любовь, похоть и душевная привязанность? Знаем ли мы, какие амальгамы создаются ежеминутно в сердце ищущей себя женщины? Недаром Полибий, а за ним впоследствии и Макиавелли рекомендовали в качестве лучшего государственного устройства сочетание трех типов правления: монархический, республиканский и аристократический – одновременно.

Наталия Мамонова, статная пятидесятилетняя женщина с крупной грудью, точеными руками и карими глазами рассталась с оксфордским профессором и вернулась в Москву, в свою однокомнатную квартиру, скромностью и одновременно опрятностью которой привыкла гордиться. Своим европейским любовникам она рассказывала о стоической интеллигентной жизни в Москве («у меня ренты нет, меня богатые мужья не содержат, не то что ваших жен») – и эти рассказы были исключительно правдивы. Доход был невелик, условия жизни весьма скромны, но природная способность создавать уют превратила тесное жилье – в келью дамы, достойно ведущей одинокое хозяйство, женщины высокоинтеллектуальной. Одно дело – бедность, иное дело – достоинство, с которым бедность превращается в скромный, но изысканный быт. Удачно подобранные обои, два кота, картины акварелиста Клапана по стенам (пастельные пейзажи и портреты хозяйки), книжные полки, полные почти прочитанных и не прочитанных книг, обильная коллекция дисков с классической музыкой (первый муж был пианистом) – быт женщины, которая несет свой крест с достоинством.

Всякий раз, возвращаясь в панельную тесноту после широких апартаментов европейских отелей, Наталия заново привыкала к московской жизни, к равнодушной судьбе, в которой одинокой женщине официанты не подают розовое вино. Да разве дело в официантах, разве дело в отелях, не в этом вовсе дело! В Европе вдохновляет открытый фантазии простор: меняются города, музеи, ландшафты, языки. В России плоское однообразие плоской судьбы сводит с ума. А если ты одинокая женщина, если тебе пятьдесят лет, и ты создана природой для лучшего? Но ведь через три недели снова в Европу – надо лишь перетерпеть; мысль о том, что после разрыва с Рихтером перемен в судьбе уже не будет и московскую жизнь надо жить беспрерывно, была невыносима.

Наталия, переступив порог, не сказала ни слова тому человеку, кто ждал ее в квартире, но сразу пошла к окну. Успела взять на руки кота, прижала к груди. Ближе, прижмись ко мне, защити меня, котик; и кот зарылся носом меж крупных грудей, фыркал. Пусть в квартире тесно, но за окном распахивался вид на зимнюю Москву: как ни убог пейзаж окраин, русская зима его преображает. Начались рождественские морозы; снег несколько дней валил крупными хлопьями, засыпал крыши, тротуары, машины, голые ветви тополей – и вдруг все сковало холодом, белые покровы застыли, и величие русской зимы сделало и Москву, и одинокую судьбу женщины – трагической и великой. Женщина осталась одна, ей страшно одной в пустой России; но жестокий мороз один на всех – и любого делает героем.

Далеко, за снежными куполами окраины, полыхало красное небо центральной Москвы, роскошного бессердечного города, с ресторанами богаче европейских, с лимузинами шикарнее венских и парижских. Там властвуют богатые мужчины – не чета Рихтеру или Клапану; столичные хозяева жизни даже и не повернут голову в сторону пятидесятилетней медички. Следует жить той жизнью, которую предлагает холод русских окраин, другой уже не будет. Надо жить и бороться. Наталия отвернулась от окна, овладев собой.

Дома путешественницу ждал мужчина, не муж и даже не вполне любовник; скорее компаньон, к которому Наталия Мамонова относилась с исключительной добротой. Сожителя своего Пашу Пешкова, безработного москвича, «подобранного» после развода со вторым мужем, когда образовалась губительная для жизненных соков пустота, – Наталия не особенно уважала, но относилась заботливо. Сложились взаимоприятные отношения: от Паши ждали простых хозяйственных услуг, взамен он получал стол, кров и хозяйку. Ночью секс, утром завтрак, вечером рассказ о городских новостях, обмен мнениями по текущим событиям; впрочем, какие у Паши могут быть мнения – обиженный на жизнь неудачник костерил капитализм, приватизацию, нуворишей и алчный Запад. Украинские потуги войти в Европейский союз Паша Пешков высмеивал, называл украинцев попрошайками: клянчат, мол, подачки у Запада. А сам ты, горько размышляла Наталия, следя за речью всклокоченного компаньона, сам – разве не попрошайка? Впрочем, с Пашей она отдыхала душой: невозможно жить постоянно в еврейском окружении в Европе; для русского человека такое мучительно; поживешь с рихтерами и клапанами по отелям и нищего Пашу Пешкова оценишь. А Паша был к Западу непримирим и Украину едко осуждал. «Это ж окраина! Знаешь, что значит слово „Украина“? Окраина! Видите ли, окраина захотела столицей быть! Им все задарма подай! Ишь, разбежались!» – негодовал Паша. Всклокоченный худой мужчина накладывал себе хозяйскую стряпню, бодро поедал, хлебом собирал соус с тарелки, выходил на балкон курить. Наталия и сердилась, и умилялась одновременно. Эх, славянская судьба: вечно с окраин тянет в столицы, а в столицах тоскуешь по окраинам.

Обличения вездесущей Узуры (словом Uzura, по-латыни обозначающим ростовщичество, Эзра Паунд именовал современную цивилизацию – Паша отыскал термин в одной из российских националистических газет), обвинения западного капитализма, соблазнившего славянские народы, напоминали речи профессора Рихтера, хотя, правды ради, оксфордский профессор рассуждал так запутанно, что кого он там обличал, не разберешь. Рихтер, если быть к нему справедливым, даже капитализм не клеймил. На своих семинарах Марк Кириллович выстраивал такие словесные лабиринты, что войдешь, заслушаешься, а куда свернуть, непонятно. «Ты говори яснее, как республику построить из капитализма! Европа победит? Или сам не знаешь?» Феликс Клапан и Паша Пешков рассуждали более определенно: еврейский эмигрант ценил либеральную Европу, российский бомж тосковал по социализму. В целом, Паша Пешков был человеком приятным. Некоторая трудность заключалась в представлении компаньона в обществе.

Помогала скромность компаньона, который знал свое место. Паша Пешков никогда не позволял себе сетовать на частые отлучки хозяйки, безропотно ждал возвращения, кормил котов, сам питался консервами – в ожидании щедрой стряпни.

В отношении Паши слово «подобрала» Наталия использовала аккуратно, с мягкой иронией, показывавшей как ее природную доброту и отзывчивость к безработному человеку, так и социальную дистанцию, отделявшую ее, красавицу, могущую претендовать на значительно большее, нежели безработный вечный студент. Паша Пешков, как говорится, «не вписался» в современный капиталистический процесс, да особо и не старался. Он наблюдал за течением жизни, как то делают буддисты: с хладнокровным любопытством. Образование получил в Московском университете, это не дало перспектив. Попробовал себя в газетном деле, за нерасторопность был уволен; возобновить попытки пристроиться – такое на ум не приходило. Три года в сожительстве с Наталией усыпили фантазию, и без того апатичную. День перетекает в день, меняются сезоны года; сегодня на обед лапша, завтра курица.

Зарплата в медицинской лаборатории не сулила размашистой жизни вдвоем, но Наталия Мамонова подошла к вопросу рассудительно. Приходить домой, где тебя ожидает мужчина, многократно приятнее, нежели возвращаться в пустую квартиру. Наташа, чудная кулинарка, щедро готовила, покупала недорогое португальское розовое, у Паши были все основания благодарить судьбу, как у дворового пса, взятого в профессорскую квартиру.

Компаньон был худ, вял, черно-всклокоченно-волос и много курил. Сигареты – существенная статья расходов на содержание Паши; есть, однако, в курении положительная сторона: дабы спасти комнату от вони дешевых сигарет, Пашу выпроваживали на балкон; можно остаться наедине с мыслями, обдумать планы. Время шло, миновало важных три года, таяло время (наш век раздвинул границы женского возраста), которое можно именовать молодостью. Как выжить в наш век, когда всякий ловит удачу, где может? Сегодня многие жалуются на тотальный контроль над человеком, который обусловлен прогрессом коммуникаций: всякого можно выследить по сетям – философ-радикал Негри даже предложил организовать революцию, агитируя массы через интернет. На то они и «сети», дабы уловлять человеков. Так далеко Наталия не заходила, но изыскивала приватные адреса перспективных людей, писала наивно-трогательные послания, обнаруживая понимание, тонкость, готовность стать наперсником. Так выпускник университета, обзаведясь докторской степенью, посылает запросы в различные фирмы: вдруг он пригодится? Писала, и некоторые отзывались. Так, живо откликнулся акварелист из Оксфорда, предложил нарисовать портрет и оплаченное проживание в отеле, а уже в Оксфорде, посетив три лекции Рихтера, Наталия завоевала расположение немолодого медиевиста. Шаг за шагом, и биография выправлялась. Оба кавалера были женаты, что осложняло ситуацию, но давало возможность одновременной игры на двух досках. И даже на трех, хотя Паша как игрок всерьез не рассматривался. Компаньон все еще содержался на довольствии, хотя паек худел. Паша стал замечать нежелательные изменения в своем рационе: отнюдь не всегда подавали вареную курицу, а фрикадельки из говядины появлялись и вовсе редко. Наталия отдалась процессу, требующему мобилизации всех сил, решительно. Долгие разговоры по телефону с Европой, слезы, плохо скрытые, если разговор неудачен. Паша Пешков, несмотря на природную апатию, замечал мучение в чертах хозяйки квартиры, интересовался, нельзя ли помочь – но где ему понять всю гамму чувств?

Игра непростая; но скажите, мыслимо ли для подлинного чувства искать торных дорог? Неприятность (и даже опасность) проживания обоих обладателей прелестями Наталии в одном городе – сглаживалась тем, что на свидания ее вывозили в другие города, в далекие отели, возможность встреч конкурентов была исключена. Чтобы предотвратить неожиданную развязку, Наталия решилась на ход, доступный лишь гроссмейстерам: познакомила своих обожателей. Марку Рихтеру, сдававшему в печать книгу, она рекомендовала оформителем Феликса Клапана, специалиста по нарядным обложкам. Случись что непредвиденное, всегда можно сказать, что ищет для одного достойный заработок и добивается достойного оформления великих книг другого.

– Что-то этот Клапан на тебя так любовно смотрит? – спрашивал Рихтер.

– Полагаю, я нравлюсь мужчинам. Ты, бедный, не привык, что на твою спутницу смотрят. Ну что ж, сам выбрал такую.

– Ты к Рихтеру только на лекции ходишь? – спрашивал Клапан. Чувство ревности акварелисту было чуждо, но любопытство к пикантным историям велико.

– Хожу на семинары по Средневековью; профессор, заметь, ценит мой ум. Вероятно, тебе невдомек, что бывают женщины умные, – Наталия лукаво глядела на лысого акварелиста, чья жена не испытывала тяги к наукам.

Так, подобно странам, зажатым меж сильных соседей, вынужденным смотреть одним глазом на Запад, другим на Восток и при этом бороться за независимость, Наталия бесстрашно пустилась в путь – путешествие должно завершиться победой.

После свиданий с любовниками возвращалась из-за границы к Паше Пешкову, всклокоченному человеку, жившему неделю на рыбных консервах. Переступив порог, принося в дом прелый запах отельных кроватей, Наталия рассказывала, что запомнилось из рабочей командировки.