Полная версия:

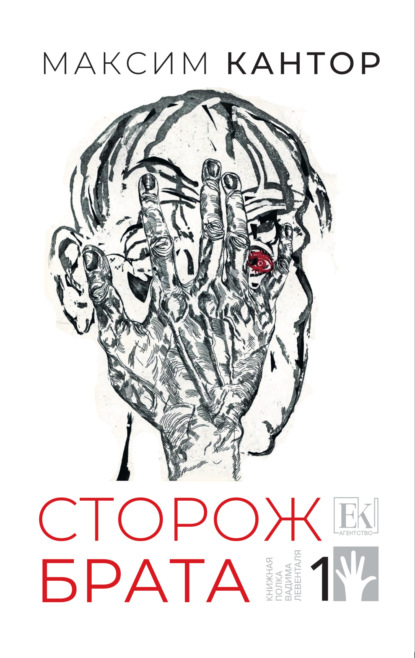

Сторож брата. Том 1

Весело в Оксфорде, готические замки строгие, но с затеями. На лужайках резвится юное поколение ученых – скачут в мешках, устраивают забеги черепах, катаются на водных велосипедах по узкому каналу, а кто и в «свинюшек» в пабе играет – живется легко; знания не должны быть обузой. Вот про Париж говорят «праздник, который всегда с тобой», но это потому говорят, что Оксфорд плохо знают.

Неправ будет тот, кто подметит различия общественных страт и не заметит того, что роднит ученых воронов с пестрыми стаями пичужек попроще. Капеллан Камберленд-колледжа Роберт Слей и печатник Колин Хей сходятся в главном: они ничего не ждут от жизни, кроме того, что уже есть. Упиваются полнотой существования, тем самым, что покойный Брежнев называл «чувством глубокого удовлетворения советского человека». Брежнев лукавил! Лгал генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза: весь поголовно СССР изнывал от зависти. А вот народу Англии завидовать некому, и желать людям нечего. Вечно в России хотят какой-то несбыточной правды, французам всегда не хватает демократии, африканцам зерна мало, украинцы мечтают о дармовых дотациях; в Британии же давно есть все. Все уже в Альбионе имеется: завоевано, выслужено, кровью и дождем полито. Всего в изобилии: ливень и пудинг, а если пудинг сырой, то имеется полнейшая полнота жизни, лучше уже некуда, и остается только сдобрить полноту жизни пинтой дрянного пива и шуткой. В Оксфорде уважают весельчаков с причудами, называют таких «фриками».

В России раньше тоже придурковатых уважали, называли «юродивыми»; Иоанн Грозный не трогал Василия Блаженного. Если при Брежневе диссидентов отправляли в психушки, так это потому, что выдавали инакомыслящему диплом юродивого. И сегодня так же: бредет чокнутый субъект по русскому городу, слюни пускает, несет вздор про дачи олигархов, правды дурачок ищет; дурачка до поры не трогают – кому мешает? Вот война начнется, таких станут сажать на зону, а пока пусть гуляет, от его правды вред невелик. Британский freak тоже кривляка, но ему до правды дела нет. Правды вокруг и без фрика хоть завались. Вон, газету «Гардиан» открой – километры правды напечатаны; а если желание есть, ступай в Палату общин, вход на галерку свободный: садись, слушай парламентские дебаты – там правды девать некуда. Freak выкаблучивает от полноты жизни; даже и капеллан Бобслей, он сострадал страждущим по той причине, что имелся избыток благодушия – надо делиться.

От правды юродивого какой прок? Легче кому-то стало, что дурачок про чужие дачи узнал? Ведь нет же, обидное это знание, завистливое. А фрик своими выходками делает нас свободнее. Требуется подать причуду как общественную необходимость, и, глядишь, со временем общество придаст баловству оттенок социального благородства. Собственно говоря, колонизация Африки есть затея фрика – от полноты чувств; а вот колонизация Кавказа – это выходка юродивого: ну куда, дурачок, полез, что тебе там делать?

Вот на окраине города Оксфорда один фрик изготовил гигантскую акулу, метров двадцати длиной, и установил чудище вертикально на крыше дома. Синяя акула, точно рухнув с небес, пробила мордой крышу – гигантский хвост торчит над убогими домишками окраины. Годами в местных газетах «дом с акулой» славят наряду с Бодлианской библиотекой, и правильно делают. Или, например, премьер Черчилль. Воевал он с Германией за африканские колонии и за привилегии державы, каковые желал сохранить, а со временем вышло, что он сражался за гуманизм. Или вот один оригинал высовывает голый зад из окна второго этажа по Коули-роуд, в задний проход вставляет букет цветов – фиалок или ландышей, смотря по сезону. Прохожие любуются букетами (как раз над магазином похоронных принадлежностей, так что цветы оттеняют скорбную тематику), и в сумрачные дни букет отвлекает от ненастья и, как выражался Бернс, «гонит вон из головы докучный рой забот». Если вдуматься, вся Британия – это фрик в семействе народов, своевольный чудак, который отчебучивает что вздумается, не считается с тем, удобно это окружающим странам или нет – а впоследствии выходит, что чудик не зря старался, он и Наполеона укротил, и Гитлера обуздал. Премьер-министра Британии, толстого человека с растрепанной желтой шевелюрой, того самого, что вывел Британию из Евросоюза, в народе именовали нежно: ах, это такой, знаете ли, фрик. Наш поросенок! Прикольный мужик! Он ездит на велосипеде по Лондону, наш славный Борис, его живот студнем трепещет в прорехах пиджака, желтые патлы свисают на щеки, галстук на сторону, носки разноцветные, как же он отвязно прекрасен, этот дерзкий политик! Мужчина окончил Итон и Оксфорд, но, как бомж, спит на улице в спальном мешке, он шикарный парень. Разве удивительно, что оригинала посещают оригинальные идеи? Когда Борис Джонсон, еще будучи мэром города Лондона, заявил, что пусть, мол, беглые банкиры тащат из других стран награбленное в Британию, ему-де безразлично, откуда стекаются миллиарды, раз попадают в бюджет страны – то многие решили, что фрик пошутил. Став премьер-министром, Джонсон провозгласил, что пришла пора проверить ввезенные капиталы, конфисковать имущество жуликов, и страна аплодировала: оказывается, шутка фрика пригодилась – и денежки забрал, и страну из Европы увел, и жуликов прогнал. Фрик, одно слово!

К тому же он оксфордский: ученый ворон!

В городе Оксфорде ученые вороны ведут себя как вздумается, по своим, только им понятным правилам, но впоследствии выясняется, что выбран единственно верный путь. Однажды сюда по наивности завернул Джордано Бруно и был с позором изгнан, а вскоре бедолагу и вовсе сожгли в Риме, так что в оценке мага ошибки не было. Конечно, гипотеза о множественности миров нуждается в уточнениях: что есть «мир», что есть «множественность», каковы координаты Вселенной, где «множественность» так называемых «миров» пребывает. На эти вопросы Бруно не нашелся что сказать. Возможно, и не прогнали бы, если бы Бруно сумел подать занудную теорию причудливо – скажем, вошел бы в зал на руках, излагал свою теорию методом чревовещания.

О чудный город, как тяжело с тобой расстаться!

В пабе «Индюк и морковка» играли в «свинок», а Марк Рихтер, шестидесятилетний безработный, стоял посреди шумной Брод-стрит и думал, что ему делать, когда он из этого расчудесного места уедет. Московский адвокат, который рассказал об аресте брата, отыскал номер Марка Кирилловича; позвонил, рассчитывая на оплату расходов; предупредил, что приезжать самому в Россию не надо, надо деньги послать. «Времена такие, что ваш приезд может брату и навредить. У вас английский паспорт? Отношения с Англией сами знаете какие. Да и у вас возникнут неприятности».

Брата своего Марк Кириллович не любил, они много лет не переписывались. За что арестовали брата, он не спросил. Адвокат выдержал паузу, сознательно недоговаривая, ожидая прямого вопроса. На прямой вопрос адвокат ответил бы сдержанно: мол, это не телефонный разговор, но имейте в виду, что есть определенные красные линии, за которые заходить не рекомендуется. И адвокат обязательно покашлял бы. Мол, кхе-кхе, некоторые вещи мы называем своими именами, а некоторые, кхе-кхе, не называем. Но Марк Рихтер вовсе ничего не спросил. Решил ехать. Денег на оплату адвоката не было.

Что ж мог натворить его брат, семидесятилетний Роман Кириллович, мужчина уравновешенный и отнюдь не оппозиционер?

Трудно помочь заключенному, если денег нет; все имевшиеся деньги Рихтер оставил жене. В сегодняшней Москве никого не знает – былым приятелям по шестьдесят; если дожили, конечно.

На Брод-стрит Марк Рихтер встретил веселого коллегу (теперь уже – бывшего коллегу) Адама Медного; ученый шел, слегка пританцовывая – все же Рождество на носу. Незадачливого расстригу англизированный поляк потрепал по плечу, осведомился, увидятся ли они за high table.

– Great meal, mate! We expect truly great meal tonight!

Расстрига ответил, что его вряд ли позовут к столу: в колледже более не числится, вино на отщепенца расходовать не станут. Медный изобразил подобие скорби, сдвинув брови и сморщив нос.

– Досадно, что вас лишили комнаты.

– Что же делать.

– Мы это так не оставим. Я в прекрасных отношениях с хозяином «Блэк хорс», знаете этот отель? Хозяин мой хороший друг. Даст вам двадцатипроцентную скидку. Я лично попрошу его об этом. Лично попрошу и буду настаивать на скидке. Уверен, вам это обойдется не дороже ста двадцати фунтов за ночь.

– Стоит ли вам беспокоиться?

– Уверяю вас, это сущие пустяки. Немедленно ему позвоню. Не откладывая. Сто двадцать, в самом крайнем случае – сто тридцать фунтов за ночь: это для вас приемлемо? Могу ли сказать, что вы согласны с ценой?

Обычная цена комнаты в «Черной лошади» была сто тридцать пять фунтов, он знал это потому, что несколько раз ночевал там с любовницей; и он оценил заботу Адама Медного.

– Пожалуй, откажусь. Но крайне вам обязан за поддержку.

Они распрощались. Едва поляк удалился танцующей походкой, как Марк Рихтер нос к носу столкнулся с самим мастером колледжа, сэром Джошуа Черчем. Адмирал вынырнул из праздничной толпы непосредственно перед расстригой, увильнуть от встречи невозможно. Адмирал, судя по пакетам в руках, совершал рождественские покупки; увидев отщепенца, глава корпорации ученых воронов и вольных стрелков вдруг весело ему подмигнул.

День праздничный, Брод-стрит – удалая улица, да и все вокруг – фрики, но подмигивание старого адмирала изумило беглого ученого. Он даже подумал, что померещилось: фонари, витрины, елки – все мигает и блестит.

Напротив Бодлианской библиотеки шумела, как обычно, манифестация. Через день здесь воздвигали маленькие баррикады из разобранного штакетника и ящиков, и поочередно – мусульмане, ущемленные в Палестине, африканцы, пораженные в правах, курды, негодующие на турок, украинцы, желающие вернуть Крым, – выкрикивали лозунги в пеструю толпу студентов, которые шли на занятия. Марку Рихтеру манифестанты напоминали футболистов: команды сменяли друг друга на поле – один день играл «Арсенал» против «Челси», другой день «Мадрид» против «Барселоны». Сегодня на поле вышли представители отнюдь не высшей лиги; зрителей было маловато. Впрочем, Рождество отвлекало.

Митинговали украинские патриоты, и он увидел Феликса Клапана, лысина акварелиста отражала огни большой елки, установленной неподалеку. Клапан предрекал Гаагский трибунал российскому правительству, временами пинал резиновую куклу, изображавшую российского президента, глаза его задорно блестели; небольшая группа патриотов галдела, и гул свободолюбивых речей смешивался со свистом, звоном, хлопушками и обычным рождественским шумом улицы.

Адмирал никак не мог подмигнуть, это не вязалось с осанкой и положением; однако мастер колледжа, адмирал Черч, подмигнул ему еще раз – явственно, игриво, призывно. Подмигнул – и мимо прошел. И Марк Рихтер продолжил свой путь: свернул на Хай-стрит, дошел до библиотеки, миновал колледж Крайст-Черч, где сегодня толстый правозащитник рассказывал о неизбежном поражении автократии, перешел мост у Модлен-колледжа, прошел мимо паба «Индюк и морковка», где работяги играли в «свинюшек», и дальше, вдоль Коули-роуд, где живет народ победнее и поцветнее.

В конце этой длинной улицы начинаются тощие дома уж сущей бедноты, где селятся уж и вовсе цветные, и вот там построили общежитие, точнее, новый корпус, победнее того, первого, что располагался подле колледжа и был выполнен в псевдоготическом стиле.

Администратор по хозяйственной части, бывший майор королевской авиации Алекс Гормли, занимавшийся расселением студентов, инстинктивно понимал, кого куда следует направить. Даром что один глаз у Гормли был стеклянным, он и оставшимся видел человека насквозь, вплоть до чековой книжки родителей. Едва взгляд его касался потенциального жильца, как Гормли уже знал, на каком этаже тот будет жить, сколько у него будет соседей, и уж определенно знал – в какой корпус селить студента.

Новый корпус был отстроен из привычного всем оксфордского бурого кирпича, прямоугольная казарма, но с тем прогрессивным отличием, что одна из стен сплошь стеклянная: дерзкое новшество. Всякий архитектор норовит оставить след в истории, и творец этого здания решил снабдить стандартный кирпичный барак «французскими окнами», совершенно как в Версале, чтобы стекло в комнатах шло от пола до потолка. То, что придает свежую прелесть французскому дворцу в парке, оказалось не столь замечательно в английском общежитии. Ледяной ветер, непрерывно напиравший на тонкое стекло (двойные рамы не предусмотрены), превращал комнату в морозильную камеру, жильцы завешивали окна разнообразными предметами, как то: юбки, подштанники и скатерти. Те из постояльцев, что по неосмотрительности обзавелись детьми (невозможно все предвидеть), получали комнату побольше и имели возможность сушить пеленки, развесив их вдоль огромного стекла. Неказистый быт вышел наружу, стеклянная стена приобрела вид цыганской кибитки.

– Я раскладушку у окна поставлю, – бормотал гостеприимный Каштанов, – так просторней будет. А вы располагайтесь на кровати. И стол мой используйте, прошу вас. Свои книжки на пол сложу. Извините, беспорядок.

Комната Каштанова была чистой и рабочей: аккуратные стопки книг с закладками, тетради конспектов выложены в ряд, пачки чистой бумаги для заметок. Пока Марк Рихтер шел по коридору, успел разглядеть (двери настежь, privacy не в том состоит, чтобы прятать от чужих взглядов исподнее) неприбранные пеналы комнат – разбросанные по комнатам носки и башмаки, объедки в пластиковых коробках, опрокинутые мусорные ведра. Опрятная комната Каштанова по сравнению с другими казалась пустой: ни платяного шкафа, ни тумбочки, где хранят посуду и продукты.

Каштанов указал на узкую кровать.

– Чем богаты, Марк Кириллович. А я лягу здесь.

– Вы у окна окоченеете, – сказал гость.

– Что вы! Я закаленный. У нас на Урале знаете какие морозы?

– Вас продует.

– А мы старый матрац поставим… вот так, стоймя. В подвале здешнем матрац нашел. Ничего, что грязный? Не обращайте внимания. Я пальто сверху накину, чтобы вы пятен не видели. Зато дуть не будет. Какой-то умник окна во всю стену сделал. Летом жарко, а зимой холодно. Еще пиджак сверну и по низу окна – где щель. Вот так, вот так.

Каштанов делал все быстро и аккуратно; движения экономные. Строил баррикаду и говорил через плечо:

– В тюрьму определили? Или на домашнем аресте? Лет сколько? В таком возрасте можно пневмонию получить в камере. Организм слабый, холодно. Теплые вещи передали?

Вопросы дельные, аспирант не причитал, сочувствие сдержанное.

– Хотите чаю? Сбегаю в туалет за водой. Правда, к чаю ничего нет. Кружки второй нет. У соседей спрошу. На углу печенье куплю.

– Что вы, Иван. Ничего кроме чаю не надо.

– Ужинать необходимо, – была в речи Каштанова провинциальная обстоятельность. – Вы правда Балтимора спекулянтом назвали?

– Если назвал, то случайно. Мне стыдно.

– Простите, что вмешиваюсь. Может быть, не надо с ними ссориться?

Аспирант Каштанов стоял спиной к Марку Кирилловичу. Выдержал паузу.

– Послушай, Иван, это тебе Медный посоветовал Ницше заняться? – Марк Рихтер редко говорил по-русски и оттого чувствовал непривычную легкость. Стал говорить «ты» Каштанову. – Отчего тебя на Ницше потянуло?

Теперь Каштанов повернулся, встретился с гостем глазами. Рихтер обнаружил, что взгляд, который он принимал за кроткий и угодливый, на самом деле волевой. Словно человек нарочно сдерживает эмоции и сознательно гасит взгляд. Каштанов смотрел не кротко, а тускло. Это только в сказках глаза драконов сверкают, в реальности рептилии глядят тусклыми глазами, перед тем как напасть.

– Угадали, это Медный рекомендовал заняться Ницше. Решил не спорить. Я вообще привык соглашаться с начальством, так проще.

– Странно жить в общежитии и заниматься Ницше. Не находишь?

– Здесь все так, Марк Кириллович.

– Не называй меня Марком Кирилловичем. Имени достаточно. И говори «ты».

– Вы старше меня намного.

– Так уж намного. – Оглядел серое морщинистое лицо Каштанова, спросил: – Тебе сколько лет?

– Сорок один год исполнился. Припозднился с докторской.

– А чем раньше занимался?

– На ГОКе работал. На Украине.

– ГОК – это что такое?

– Горно-обогатительный комбинат.

– Невероятно. И потом Ницше?

– Потом в Челябинск вернулся, в летное училище поступил. Летать хотел.

– Ну и биография.

– Бердяева стал читать. Друг по училищу дал книгу, я увлекся. Самопознание. Философия свободы.

– Удивительная у тебя жизнь.

– Обычная. Люди ищут, где лучше.

Сказать на это было нечего; Марк Рихтер сам искал, где лучше. Впрочем, подумал он, это раньше я искал, теперь нет.

– Вовремя с Украины уехал, – сказал он вслух, – успел до войны.

– Никто про войну тогда не думал. Хорошо жили. Европейцы вкладывали деньги в производство. И британцы много вкладывали. Просто подумал, что пилотам платят больше.

– Потом решил, что философам еще больше платят? Но почему Англия? Ехал бы в Швецию. Там социализм.

– Вы и сами в Англию поехали.

– Верно.

– Оксфорд. Звучит. Из провинции – как поедешь, так уже не остановишься: сперва в Питер или в Москву, поживешь там на окраине, оттуда в Англию. Разве я один уехал?

– Хорошо поддел. Все поехали. Сейчас, кажется, многие возвращаются?

Есть такой закон: больные всегда норовят узнать, кто, кроме них, еще заболел: им становится легче оттого, что мор повальный. А неудачники хотят узнать о неудачах других.

– Информацией не владею, – сказал рассудительный Каштанов. – После крымских событий сюда приехало много народу, после Брекзита стали обратно уезжать. Примеры знаю.

– Расскажи.

– Вряд ли будет интересно. Знакомая приехала в Лондон. Из России уехала вместе с коммерсантом, который давал работу. А коммерсант вернулся обратно, открыл фирму в Сочи. Куда знакомой деться? Сорок пять лет, без мужа, дети в школе, уже есть квартира. Комната в подвальном этаже. В Пскове завидуют (родом из Пскова, забыл сказать), называют ее «средним классом».

– Понятно. – Из рассказа Каштанова он запомнил только, что одинокой женщине сорок пять лет и ее дети ходят в школу. Как моя семья, подумал он.

– Общей статистики нет, – Каштанов подвел итог. – Коммерсант уехал, бухгалтер остался.

– Значит, те, что приехали, и те, что уезжают, – разные люди?

– Много богатых уехало.

– Откуда известно?

– Теперь отношения с Англией плохие. Раньше здесь воры прятались. Потом сказали, что только тех олигархов, кто сдает государственные секреты, здесь оставят. Надо выбрать.

– Однако у тебя богатая информация.

– Говорят, у олигархов дома отнимают. Сам сведений не имею, мне мусорщики рассказывали. Они откуда-то знают, а в газетах про это не пишут. У меня знакомых олигархов нет.

– И у вас детей нет, – некстати вставил Марк Кириллович.

– Никогда не был женат. Не могу ответственность за другого брать. А у вас дети есть?

– Я семью оставил, – сказал Марк Кириллович. Дико это прозвучало в общежитии, где все живут общим бытом. Впрочем, Каштанов не заметил парадокса. – Одну жену оставил в Москве. Давно. Другую сейчас здесь.

– Как же так, Марк Кириллович? – сказал Каштанов. И посмотрел тусклыми глазами. – Это нехорошо.

– Нехорошо. Согласен.

Он опять стал думать о детях. Он думал о детских ручках и о том, как стучат их башмаки по коридору, об игрушках, с которыми дети не расставались, даже начав ходить в школу, и одновременно думал о женщине с мокрой промежностью, которая, как оказалось, отдавалась не только ему. И мысль «как она могла?», дрянная мысль, стучала в мозгу совсем рядом с мыслями о спокойных глазах жены и о детских голосах.

Каштанов присел на край стула и стал вглядываться в лицо Рихтера; сцена напоминала кабинет психоаналитика. Обычно неверные мужья идут к психоаналитикам. Марк Рихтер представил себя в кабинете психоаналитика Каштанова и улыбнулся.

– Почему вы улыбаетесь? Разве это смешно – оставить семью?

– Нет, конечно.

– Решили, что так будет безопаснее для них? Если вас арестуют. Да?

– Нет, ничего такого я не решал. Кто их здесь арестует? Просто так вышло.

– Не понимаю.

– Сам не очень понимаю. – Это был честный ответ. – Так вышло.

– Получается, вы сейчас едете спасать брата. Спасать семью. Так? Но теперешнюю семью вы бросили. Мне кажется, это неумно – бросать семью.

– Что уж тут умного?

– Наверное, серьезная причина.

– Причина, Иван, всегда одна. Войны начинаются от жадности. А расстаются супруги из-за измен. Глупость сделал. Вот и все.

– Извините. Не мое дело. Марк Кириллович, вы заметили? Снова много о Ницше пишут. Думаю, потому так, что Марксом опять увлекаются. Уверен, Ницше понадобился для противовеса.

– Такое противостояние уже было. Войнам нужна теория.

– Сегодня по-другому. Сейчас непонятно, кто фашист, а кто не фашист. Тех мест, где я работал, уже нет. Кто разбомбил, непонятно. Да и неважно, – добавил Каштанов.

– Это на Донбассе?

– Горловский химический. Рядом Авдеевский коксовый. Тоже разбомбили. Все стреляют, наши – и не наши. Друг друга фашистами называют. Большая война будет?

Такой вопрос задавали часто.

– Кого с кем? – спросил Марк Кириллович.

– Ну, вообще. За передел мира.

– Кому была выгодна Первая мировая?

– Та война – пролог к революциям. Миллионы людей получили винтовки. Сначала у нищих появилась теория, затем дали оружие. Сейчас теории нет.

– Разве к оружию обязательно нужна теория?

– Какие-то слова приходится говорить. Чтобы легче убивать.

– Мне кажется, – сказал Каштанов, – что приходит к власти новое поколение. Это ведь тоже революция. Война передаст власть молодым. Молодые сегодня при богатых папашах, при старых жуликах. Из войны выйдут героями и феодалами по праву.

– Война из-за Украины? Кому она нужна?

– Вы, Марк Кириллович, – сказал Каштанов, – совсем не знаете Украины и украинцев. И это мешает вам судить. Вы рассуждаете отвлеченно, как о жизни в Африке или в Латинской Америке. А украинцы – наши братья. Я вырос вместе с украинцами, бок о бок. Вы не знаете сострадания в вашем анализе. Не сердитесь на меня за то, что говорю прямо. Мой лучший друг Микола Мельниченко – воплощение этой гордой и несчастной страны. Он справедливый человек. И чистый человек. Он бы вас не услышал.

– Я действительно не знаю Украины.

– Это рай, – сказал Каштанов, – понимаете, Украина – это рай на земле. Украина – тихая и вольная, с арбузными бахчами и абрикосовым вареньем, – это рай. В ней живут вольные и добрые люди. Но любого, даже тихого человека, можно довести до состояния безумия в его обиде и горе. Совсем не важно, как случилось, что человек обезумел. На то, чтобы его ввергнуть в безумие, есть много способов. Микола Мельниченко ушел в ополчение и стал солдатом. Иногда я думаю, что будет, если мне придется стрелять в него, если нас разделит линия фронта. Это вопрос не философский, это наша страшная реальность.

Они помолчали.

– А все-таки, как, по-вашему, Марк Кириллович, чей Крым? Наш или не наш? – этот вопрос по-прежнему задавали взволнованные правозащитники и украинцы. Впрочем, и отношением к Сталину, уже семьдесят лет как мертвому, проверяли гражданственные чувства. – Так скажите: Крым чей?

– Думаю, Крым общий, – подумав, сказал Марк Рихтер.

– Как это – общий?

– Ну как бывают общие женщины. Доступные всем. Женщины общего пользования. Так и Крым. Переходит туда-сюда. Татарский, русский, украинский, генуэзский – какая разница. Кому удобно, тот и берет.

– Но ведь это нечестно, Марк Кириллович! Против международного права.

– Помилуйте, Иван. Вы ведь не станете применять законы о разделе имущества супругов по отношению к общедоступной женщине. Ну такая у них жизнь. Согласитесь.

– Однако есть люди, которые живут в Крыму. Жестоко так говорить о земле, где живут любящие ее люди.

– Поверь, Иван, мнение населения будет меняться. В зависимости от обладателя земли. Земля привлекательна. Привлекательность – обычное оправдание общедоступной женщины.

Автор вынужден отметить у своего героя характерную для интеллигентов, не определивших ясно свою социальную позицию, черту. Марк Рихтер, в сущности, ничем не отличался от прочих межеумков, которые избегают резких суждений или, что значительно хуже, часто меняют свою точку зрения под влиянием мыслей (как им кажется) более существенных, нежели само явление, эти мысли породившее. Рихтер анализировал феномен войны вместо того, чтобы занять ту или иную сторону. Есть ли у автора твердая позиция по этому вопросу, коль скоро автор желает отмежеваться от героя? Можно лишь надеяться, что книга – хроника событий – беспристрастно показывает общую картину, увиденную автором. В результате, как надеется автор, его собственная позиция станет ясна. Была ли позиция Марка Рихтера ясной? К сожалению, утвердительного ответа автор дать не может.