Полная версия:

Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке

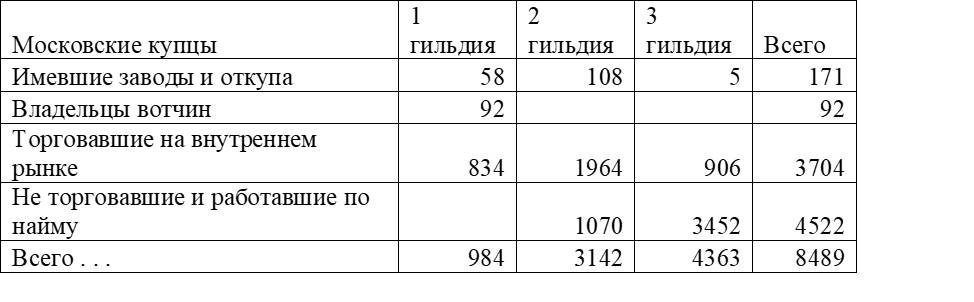

К началу XIX века торговый обмен в России был развит слабо, сказывался низкий платежеспособный спрос большинства населения, а также широко распространенное натуральное хозяйство. Этим главным образом объясняется и слабость русского купечества. Даже в середине века объявленный капитал всего российского купечества составлял всего 138 миллионов рублей, что при численности купцов всех трех гильдий на тот период в 119 тысяч человек215, дает крайне низкий размер среднего капитала – 1 159 рублей. В стране, несомненно, существовали крупные купцы, а это означает, что множество членов третьей гильдии имели капиталы много меньше среднего, и это притом, что даже в самом конце XVIII века купец III гильдии должен был обладать капиталом в 2000 рублей ассигнациями. Это означает, что множество купцов, объявивших себя таковыми, торговлей не занимались. Прежде всего это относилось к купцам III гильдии, численность которых доходила до 90 процентов купеческого сословия и которые, как уже отмечалось выше, часто занимались ремеслом или даже нанимались работать по найму. Более того, многие из купцов высших гильдий не вели торговли из-за недостаточности капитала. Например, в сибирских городах в 1764—1766 годах лишь около 40 процентов купцов реально занимались торговлей. О силе московского купечества можно судить по следующей таблице216.

Историк И.М. Кулишер, исследуя русскую внутреннюю торговлю, обратил внимание на то, что серьезную конкуренцию традиционному купечеству начали оказывать торгующие крестьяне, среди которых встречались весьма «капиталистые» торговцы. Поощряемые своими помещиками они практически отказались от обработки земли и сосредоточились на закупках продукции сельского хозяйства и предметов кустарной промышленности для торговли на местных торжках и региональных ярмарках. Появление у этой группы крестьян свободных денежных средств для осуществления торговых операций долгое время оставалось загадкой. Только в начале XXвека, как уже отмечалось выше, историк М.И. Туган-Барановский проник в тайну богатства семейства Гучковых, а в наше время историк А.В. Пыжиков развил и обосновал эту догадку. На самом деле торговые капиталы принадлежали общинам старообрядцев, а сами крестьянские купцы были наемными работниками217. Старшины старообрядческих общин искали способных и грамотных крестьян из числа своих единоверцев и пускали общинные деньги в оборот для пополнения общинных касс и поддержания единоверцев. Именно из среды этих крестьянских купцов позднее в XIX веке возникли многие купеческие фамилии.

Купцы из крестьян постоянно теснили традиционное купечество, которому по-прежнему не хватало капиталов. В екатерининское время, когда ограничения для крестьян вести торг были ослаблены и многие получили возможность свободно торговать по всей территории России эти новоявленные купцы занялись поставками товаров традиционного русского экспорта иностранным комиссионерам, которые обосновались в Петербурге, Риге, Ревеле, Архангельске, а позднее и в черноморских портах. Петербургское купечество неоднократно жаловалось в Сенат, утверждая, что терпят убытки и разорение, «ибо размножившееся в Петербурге крестьянство под именем здешних купцов… торг весь захватили в свои руки и торгуют как на морском рынке, так и по всему Петербургу… Привозимые из-за моря товары, как то: сахар, чай, кофей, фрукты, пряные зелья, гвоздику, корицу, мушкат, разные ягоды и прочее с кораблей на бирже, собрався артелями, скупают в одни свои руки»218. И следует признать, что основания для тревог у гильдейцев были: крестьянских купцов в Петербурге насчитывалось несколько тысяч, а с приказчиками и помощниками цифры называли еще более впечатляющие – до 10 тысяч человек. Насколько богаты бывали некоторые торгующие крестьяне, видно из дела крепостного крестьянина Шереметевых Н. Сеземова, крупного откупщика. У него на винном откупе находились Нижегородская и Астраханская губернии, Орловская и Московская провинции, и он должен был ежегодно выплачивать казне за откуп 911,7 тысяч рублей219.

Для внутренней торговли Российской империи были характерны самые простые формы, прежде всего оптовые ярмарки, торжки, торговля с постоянных складов, в разнос и в развоз. По всей России ходили коробейники, торговавшие мелким галантерейным товаром, ездили на крестьянских лошадках офени, развозившие на обмен скобяные изделия. Ярмарки носили ярко выраженный сезонный характер: реки, основные транспортные артерии, были покрыты льдом не менее 7 месяцев в году, системы каналов, соединившей основные реки европейской равнины еще не было, а гужевой транспорт останавливался в осеннюю и весеннюю распутицу. В России в начале XIX века проходило до 4 тысяч ярмарок220, главным образом сельских торжков, которые позволяли жителям пополнить свои запасы на длительный период до следующей оказии. Существовали и большие ярмарки, куда съезжались купцы со всей России. Макарьевская под Нижним Новгородом служила главным пунктом обмена товаров из Азии и Европы, здесь можно было купить и продать все. В начале XIX века ее обороты доходили до 30 миллионов рублей ассигнациями221. Ростовская ярмарка в Ярославской губернии ознаменовала переход от сезонной торговли к постоянной. В центре города царским указом было разрешено только каменное строительство. Благодаря этому купцы были вынуждены строить двухэтажные дома, в нижнем этаже которых размещались лавки. В городе еще строились временные деревянные павильоны, но их было значительно меньше постоянных каменных – 300 против 1000222. Ирбитская ярмарка, вторая после Макарьевской по оборотам, расположилась в Ирбитской слободе на Бабиновском тракте, проложенном из европейской части России в Сибирь. Сюда везли чай и шелк из Китая, пушнику из Сибири, уральское железо и железные изделия, московскую мануфактуру и ювелирные украшения из золота и серебра, иностранные товары из Петербурга. Крупные ярмарки проводились в Киеве, Курске, Лебедяни. Последняя славилась как крупнейший центр торговли лошадьми.

Обороты внутреннего рынка России к началу XIX века в разных источниках оценивают по-разному. Основоположник русской статистической науки К.И. Арсеньев полагал, что сумма продаж всех участников товарного обращения превышала 900 миллионов рублей223. Следует иметь в виду, что эта цифра получена путем нехитрого расчета. Арсеньев допустил, что каждый россиянин, а всего их было, по его данным, на тот момент времени уже 45 миллионов человек, тратил в год на приобретение необходимых товаров не менее 20 рублей. При всей неточности данной оценки важно не забывать, что Арсеньев был человеком своего века и имел возможность непосредственно наблюдать процесс развития внутренней торговли. Как раз в это время в Петербурге, Москве, Костроме, Ярославле и крупных губернских городах началось строительство больших гостиных дворов с галереями и множеством магазинов, где торговля велась на постоянной основе. Это новшество стало наглядным свидетельством повышения потребительского спроса и покупательной способности населения.

По расчетам, произведенным на базе таможенной статистики, которые приводит К.И. Арсеньев, обороты внешней торговли составляли примерно 18 процентов от оборотов внутренней торговли. Центр внешней торговли сместился из Архангельска в порты Балтийского моря, среди которых вне конкуренции выступал Петербург. К началу XIX века через петербургский торговый порт проходило 48 процентов вывозимых товаров и до 52 процентов ввозимых, а оборот с 1742 года вырос почти в 18 раз до 80 миллионов рублей только по Петербургу. В целом внешнеторговое сальдо в пользу России составляло огромную сумму в 37 946 тысяч рублей (61 804 тысячи рублей импорта против 99 750 тысяч рублей экспорта)224. При этом следует учитывать, что в этот же период произошло серьезное обесценение ассигнационного рубля относительно серебряной монеты. Стоимость большинства товаров за этот период по разным оценкам увеличилась в 4–5 раз, поэтому в постоянных ценах 1742 года результаты российской внешней торговли выглядят менее впечатляющими. К концу XVIII века до половины русского вывоза составляли металлы, парусина и холст, но как уже отмечалось, вывоз железа, главным потребителем которого на протяжении XVIII века была Англия, стал сокращаться. Если в 1779 году Россия экспортировала 3055 тысяч пудов, то в 1790 году экспорт железа сократился до 2582 тысяч пудов, а еще через 10 лет Англия совсем прекратила завозить русское железо. При этом доля экспорта в производстве железа упала с 63 до 25 процентов, что при некотором росте его производства свидетельствует о расширении его потребления внутри страны. Русская экспортная торговля приобретала все более аграрный, сырьевой характер. Экспорт зерна в связи с частыми неурожаями и под влиянием соответствующих колебаний хлебных цен носил неустойчивый характер. Тем не менее временами вывоз зерновых доходил до трети всего русского вывоза в стоимостном выражении. Из России по-прежнему вывозились лес, кожи, меха, лен, пенька, сало.

Главные статьи русского импорта к началу XIX века составляли: сахар – 5595 тысяч рублей, сукна – 3978 тысяч рублей, красители – 3404 тысячи рублей, хлопчатобумажные ткани – 2607 тысяч рублей, шелк и шелковые изделия, главным образом чулки – 1822 тысячи рублей, кофе – 1315 тысяч рублей, вина – 1137 тысяч рублей, фрукты – 903 тысячи рублей225. Русский импорт был по-прежнему ориентирован на удовлетворение потребностей двора и высшей знати. Машины и технические изделия в русском импорте практически не встречались.

Внешняя торговля России оставалась в руках иностранных купцов, на которых приходилось 84 процента вывоза и более половины ввоза товаров. Ведущую роль в русской внешней торговле играли английские купцы. Из почти 300 иностранных купцов, проживавших в Петербурге, примерно четвертую часть составляли англичане. Русская торговля имела большое значение для Англии, поскольку при строительстве английского флота широко использовались русский лес, парусина, смола и пенька. В Англию ежегодно вывозилось до 60 процентов русской пеньки и парусины, более 50 тысяч пудов смолы, более 80 тысяч пудов поташа, свыше 1200 тысяч пудов сала226. Англичане стремились не просто удержать русский вывоз в своих руках, они всячески препятствовала развитию торговых отношений России с другими государствами. Со времен Ивана Грозного английское купечество неоднократно предпринимало попытки поставить под свой контроль и внутреннюю торговлю России, в том числе розницу. При всей слабости русского купечества этого оно допустить не могло и бомбардировало Петербург жалобами. Правительство периодически ограничивало притязания англичан, доходило до крупных штрафов и даже ареста товаров.

Ввоз и вывоз товаров из-за слабости русского торгового флота осуществлялся в основном на иностранных судах. К началу 1790-х годов русскую внешнюю торговлю обслуживали более 2 тысяч кораблей, в том числи 141 русский и 767 английских227, а еще через 10 лет число купеческих судов, заходивших в российские порты, выросло до 3 тысяч.

Черноморская торговля через Одессу, Херсон, Севастополь, Феодосию развивалась слабо, несмотря на существенное, почти на 25 процентов снижение таможенных тарифов для отмеченных портов. Русский торговый флот еще только строился, а иностранные суда Турция не пропускала через проливы. Тем не менее экспорт зерна, производимого в Новороссии и на Кубани, постепенно налаживался, и буквально через 10–15 лет из черноморских портов русское зерно «поплыло» в Европу. По оценкам К.И. Арсеньева, хлебный экспорт только из Одессы в стоимостном выражении достигал 6 миллионов рублей, а количество судов, обслуживавших хлебную торговлю на Черном и Азовском морях, превысило 2 тысячи единиц.

Состояние русских финансов в начале XIX века

Состояние русских финансов, доставшихся Александру I в наследство от Екатерины II и Павла I было катастрофическим. Об этом было достаточно подробно рассказано в первой книге, однако ряд фактов следует напомнить. Павлу I, в частности, не удалось решить проблему государственного долга, который на момент его вступления на престол, превышал 200 миллионов рублей. Одну из важнейших причин образования долгов император видел в неумении или нежелании соблюдать финансовую дисциплину, в распыленности источников поступления доходов в казну и многочисленных ведомствах, которым было доверено распоряжаться казенными расходами. Уже 4 декабря 1796 года, то есть менее, чем через месяц после восшествия Павла на престол, было создано Государственное казначейство и в штаты государственных чиновников была введена должность Государственного казначея. В обязанности казначейства входило составление смет государственных расходов и доходов, управление государственным долгом и внешними займами, а также вертикалью казенных палат в губерниях. В декабре же 1796 года император восстановил Камер-коллегию, которая вернулась к управления доходами, что создавало в России почти современную финансовую систему. Однако самое главное, что было сделано Павлом I в области финансов заключалось в принципиальном изменении его отношения: государственная казна стала рассматриваться как общегосударственная институция, а не как личная касса императора. Он также явно рассчитывал заняться развитием промышленного производства и рационализацией сельского хозяйства в расчете на рост общественного богатства и естественный рост налоговых поступлений. Одним из первых указов в ноябре 1796 года Павел I восстановил петровские Берг-, Мануфактур- и Коммерц-коллегии, упраздненные Екатериной II в разное время. Это был, правда, расчет не на ближайшую перспективу, а доходы были нужны немедленно.

В 1796 году Указом императора от 10 декабря была произведена замена хлебной части подушной подати денежными платежами «по 15 копеек за каждый четверик». 18 декабря 1797 года последовала надбавка к подушной подати, которая была поднята до 1 руб. 26 коп. с души. Кроме того, с 1798 года к повинностям казенных крестьян был прибавлен дополнительный налог на 6 482 801 рублей. Еще один источник доходов государства император усматривал во включении колонистов-поселенцев в число податных сословий, поскольку сроки всех льгот, предоставленных им Екатериной, давно истекли. Не обошел он вниманием и служилое сословие. Дворянство лишилось части своих привилегий. С 1797 года дворяне оказались обязанными платить особый налог на содержание местного административного аппарата в губерниях, общая сумма которого составляла 1 640 000 рублей. Кроме того, они вновь были обязаны служить и в случае преждевременного выхода в отставку теряли право на пенсию.

Павел попытался сократить казенные расходы. Бюджет на 1797 год он составил самостоятельно. По его расчетам, расходы, как писали некоторые историки, не должны были превысить 31,5 миллиона рублей, однако коллегии и экспедиции Сената внесли свои правки. В результате расходная часть выросла до 80 миллионов рублей, включая 34 миллиона, предназначенные Военной и Адмиралтейств коллегиям. Доходов для покрытия запланированных расходов должно было поступить на 8 миллионов меньше228. На самом деле роспись государственных доходов и расходов, сохранившаяся в государственных архивах, показывала расходную часть в объеме 61,8 миллиона рублей, а военные расходы, включая армию и флот, были запланированы в объеме менее 25 миллионов рублей229.

Косвенное средство к сокращению казенных расходов Павел видел в стабилизации денежного обращения, нарушенного непомерным выпуском ассигнаций в царствование Екатерины II. Выпуск бумажных денег был приостановлен и увеличен выпуск серебряной и золотой монеты. Множество серебряных сервизов и прочих серебряных вещей придворного обихода было переплавлено для чеканки монет. Император приказал собрать серебряные сервизы «по наместничествам и по большим боярам и отливать из них рубли во множайшем количестве». Таможенники получили жесткий приказ принимать пошлины только золотой и серебряной монетой. Новые параметры чеканки временно повысили покупательную способность серебряного рубля на 41 процент и укрепили его курс относительно иностранной валюты. Стоимость рубля при размене была доведена до 5,5 франков против 3,99 франка при Екатерине. Всего за годы правления Павла I было выпущено серебряной монеты более чем на 13 миллионов рублей, а золотой – на 3 миллиона рублей, но этого было недостаточно для долговременной стабилизации денежного обращения и финансирования государственных расходов.

В именном указе Ассигнационному банку новый император высказал намерение уничтожить все ассигнации и больше их не иметь. Банк приступил к выполнению указаний. На площади перед Зимним дворцом уже в декабре 1796 годы было сожжено ассигнаций на сумму свыше 5 миллионов рублей. В январе намечалось уничтожить еще 6,7 миллиона рублей ассигнациями. Желающим было объявлено о том, что они могли обменивать бумажные деньги на золотую и серебряную монету с лажем сначала в 30, а затем в 40 копеек на рубль230. Однако, как ни старался император Павел во все немногие годы его царствования ему не удалось отыскать способы преодолеть дефицит бюджета. Уже в 1797 году пришлось возобновить выпуск ассигнаций и отказаться от планов публичного сожжения ассигнаций старых выпусков. Новых ассигнаций в том году выпустили почти на 5,9 миллиона, а в следующем году объем выпуска составил сразу более 31 миллиона рублей. На эту меру правительство Павла смотрело как на временную, но ни в 1799, ни в 1800 остановить печатный станок было не в состоянии. Всего за 4 года, 4 месяца и 4 дня царствования Павла Петровича количество ассигнаций в обращении увеличилось на 54,9 миллиона рублей231. Доверие к ним резко упало, к обмену стали предъявлять крупные суммы, в результате правительству не оставалось ничего другого, как приостановить обмен на медь и серебро. Планы Павла I отказаться от использования ассигнаций оказались невыполнимыми.

Императору Павлу достался от Екатерины и огромный внешний долг в 55 047 973 рубля232, состоявший главным образом из голландских займов. Он попытался реструктурировать долги, переведя их на одну облигацию и ежегодно погашая не менее 6 миллионов основного долга и процентов с тем, чтобы к 1809 году полностью выплатить задолженность. Однако из этого плана ничего не вышло: неотложные внутренние расходы росли необычайно быстро233. Попытки сокращения расходов различных ведомств также оказались безрезультатны, а потом начались войны с Наполеоном. В декабре 1798 года в Петербурге был подписан русско-английский союзный, а по сути «субсидный» договор. В соответствии с условиями договора английское правительство предоставляло России на расходы для российских войск в числе до 45 тысяч человек субсидии в размере 225 тыс. ф. ст. на первое вступление в поход (5 ф. ст. на воина), 75 тыс. ф. ст. ежемесячно на жалованье и содержание солдат и 37,5 тыс. ф. ст. в месяц на прочие расходы234. В условиях военных действий главным образом из этих денег Россия платила по голландским займам. Следует отметить, что реально численность русского корпуса Римского-Корсакова не превышала 35 тысяч солдат. Когда англо-русский десант в Голландии, предназначенный сражаться против французов, в три месяца завершился экстренной эвакуацией, англичане решили произвести перерасчет по фактическому количеству русских солдат, участвовавших в войне. Ввиду возникших по этому поводу недоразумений император Павел, «не приступая к расчету» разорвал все отношения с Англией. Последовали взаимные аресты имущества и купеческих счетов, кораблей, сопровождавшиеся блокадой портов и прочими враждебными выпадами.

Финансовое положение России обострилось до предела. В условиях военного времени прибегать к международным займам не было никакой возможности. Англия и ее субсидии были единственным источником пополнения финансов практически для всех воюющих сторон. В марте 1801 года общая сумма государственных долгов, доставшихся Александру I, составила 275 295 132 рубля, в том числе 212 689 335 рублей ассигнациями, признанными в 1797 году внутренним долгом, и долги внешние – 62 605 707 рублей235. Уплата процентов по иностранным займам выросла с 2 942 935 гульденов при Екатерине до 4 695 435 гульденов за царствование Павла. На оплату займов уходило более 6 процентов доходов государственного казначейства ежегодно.

Вступив на престол Александр I немедленно занялся финансами империи. Первым делом он отменил новый выпуск ассигнаций на сумму 70 миллионов рублей, запланированный еще Павлом I в ответ на просьбу московского купечества, жаловавшегося на недостаток в обращении денежных знаков236. Молодой император озаботился также бюджетным равновесием и лично вычеркивал из росписи доходов и расходов статьи расходов, казавшиеся ему чрезмерными. Вследствие этого проектируемые им росписи первых лет его царствования были исключительно профицитными, вот только фактическое исполнение росписей неизменно вело к увеличению государственного долга. Начавшиеся войны с Наполеоном привели русские финансы в окончательное расстройство. Только за первые девять лет его царствования совокупный дефицит государственного бюджета составил огромную сумму – 366 600 274 рубля. Покрыть дефицит можно было только займами, но Голландия, основной кредитор Российской империи, была оккупирована французами. Состояние других финансовых рынков было крайне неблагоприятно, даже английские трехпроцентные облигации котировались по 50–79 процентов от номинала. Кроме того император Павел, разрывая отношения с Лондоном предложил голландским банкирам самостоятельно требовать от англичан уплаты процентов по русским кредитам из тех сумм, которые, по его мнению, были недоплачены России по субсидным конвенциям. Александр I дал указание немедленно уплатить задержанные проценты, но доверие к русскому кредиту было подорвано, поэтому правительство даже не пыталось прибегнуть к внешним займам. Тем не менее было решено погасить их любой ценой.

Главным источником финансирования бюджета снова стали позаимствования из Ассигнационного банка, то есть выпуск новых серий ассигнаций. К 1810 году их было выпущено на почти 300 миллионов рублей. Еще 93 с лишним миллиона предоставили Заемный банк и Опекунский совет в качестве займа под 6 процентов годовых. В их кассах скопились значительные объемы вкладов населения, по которым нужно было платить проценты, но заработать эти проценты было сложно: кредитовать было некого. Еще одним источником позаимствований стали специальные капиталы отдельных ведомств и почтового департамента. В общей сложности таким образом было привлечено дополнительно почти 135 миллионов рублей, что оказалось достаточно для покрытия бюджетных дефицитов, однако сумма выпущенных в обращение ассигнаций стала совсем уже неприличной – 533,2 миллиона рублей. Курс сторублевой ассигнации к 1809 году упал до 33 рублей и 33 копеек серебром237.

Неутешительный итог

Таким образом, следует признать, что Александр I принял «российское хозяйство» в плачевном состоянии. Это касалось практически всех сторон жизни русского общества. Крепостное право изживало себя и превратилось в тормоз общественного развития. Распадалась вековая основа русской жизни – связь между барином и его крестьянами. Дворяне при новом императоре вновь получили право не служить, а положение крестьян не изменилось. Они по-прежнему были обязаны своему помещику. Эта несправедливость ощущалась весьма остро, подрывая готовность крепостного добросовестно отрабатывать барщину: все работы стали проводиться исключительно под наблюдением приказчиков. Эффективность большинства помещичьих хозяйств исчерпала возможности роста и поместное дворянство столкнулись с неизбежным: жить за счет доходов имения становилось все труднее, а где-то уже и невозможно. Рассеялась иллюзия о наличии в России передовой промышленности. Даже металлургия, которая на протяжении XVIII столетия позволяла причислять Россию к передовым в техническом отношении государствам, оказалась неспособна конкурировать с новыми английскими технологиями. Россия прозевала начало промышленного переворота, а самое главное – оказалось, что радикальные изменения в текстильной, металлургической промышленности, появление совершенно новой отрасли – машиностроения – некому было заметить: в России просто не было сословия промышленников, мыслящих в масштабах отрасли и государства. Не было полноценной науки и инженерной школы, способных отслеживать тенденции в области техники и технологий и подсказывать необходимые государственные решения. Ввиду малочисленности русских предприятий и неразвитости рынка по-прежнему отсутствовала конкуренция, соответственно отсутствовали стимулы к совершенствованию производства, внедрению новой техники, прежде всего паровых машин и механических станков. Бедность капиталами и отсутствие доступного кредита предельно затрудняли создание новых предприятий. Лишь незначительная часть купечества рисковала расширять бизнес, дополнять торговые операции промышленным предпринимательством. В фундаментальном исследовании советских историков238 в разделе, посвященном промышленности, можно насчитать до двух десятков купеческих фамилий, которые повторяются в различных вариациях. Серьезным препятствием оставались нехватка инженерных кадров и отсутствие рынка наемного труда. Приписные крестьяне, незаинтересованные в результатах своего труда, составляли основу занятых на производстве. Нехватка потребительских товаров была столь острой, что многие сельские поселения переключались на производство необходимых изделий: тканей, кожаной обуви и лаптей, сельскохозяйственных орудий, скобяных изделий, бочек, хомутов, замков, циновок и рогож и прочего, необходимого в нехитром крестьянском обиходе. Все эти изделия составляли основу примитивного торгового оборота, который как и прежде обслуживали большие и малые ярмарки, действовавшие на временной, сезонной основе, в зависимости от транспортной доступности местности. Про катастрофическое положение финансов сказано уже достаточно и повторять сказанное не имеет смысла.