Полная версия:

Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке

Уже упоминавшийся статистик К. Арсеньев был, вероятно, одним из первых специалистов, который попытался описать русское сельское хозяйство. В своем труде, который был опубликован в 1818 году, он, в частности, писал, что богатство русского народа создается земледелием, собственно, хлебопашеством, скотоводством, садоводством, рыбной и звериной ловлей, пчеловодством, а также фабрикой и торговлей190. Надо признать, что это было достаточно упрощенное исследование, достоверность приведенных, очень немногочисленных цифровых показателей не вызывает большого доверия, а преобладающая описательная часть в общем невелика. Так, по расчетам статистика, площади пригодных к обработке земель в России в начале XIX века доходили до 1 475 млн. десятин, из которых 405 млн. десятин располагались на европейской территории, но только 62 млн. десятин представляли собой пахотные земли. Современные исследователи, в том числе упоминавшиеся. С Бродбери и Е. Корчмина, дают несколько иные цифры. По их расчетам, всего на европейской равнине имелось 485,465 миллиона гектар, в том числе 81,359 миллиона гектар приходилось на пахотные земли, 76,650 миллиона гектар – на луга, 217,322 миллиона гектар – на лес. На пахотные земли приходилось всего 16,76 процента от общей площади европейской равнины. Некоторые сведения о сельском хозяйстве России приводились в работах одного из первых русских агрономов А.Т. Болотова, а также историка, экономиста и публициста, князя М.М. Щербатова, однако все они касались отдельных частных вопросов положения в русской деревне. Тем не менее на протяжении XIX, а затем и XX века выходили все новые исследования, которые постепенно проясняли картину, а в 1998 году историк Л.В. Милов опубликовал фундаментальный труд «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса». Историк в течение нескольких десятилетий работал над своим исследованием, обобщил накопленную за два века информацию о положении русской деревни в XVIII и XIX столетиях, ввел в оборот огромное количество новых фактов и пришел к интересным выводам о связи русского крестьянского хозяйства, крепостной зависимости с особенностями русской государственности. Повторять все это здесь не имеет смысла, но ряд важных положений следует привести.

Историк, в частности, указал на то, что климатические условия и почвенные особенности территорий исторического ядра России на протяжении многих веков обрекали великорусского крестьянина выполнять сельскохозяйственные работы в течение чрезвычайно короткого промежутка времени, не более 130 дней в году, из которых 30 отводилось на сенокос. Историк В.О. Ключевский писал по этому поводу: Ни один народ в Европе не способен к такому напряженному труду на короткое время, какое может развить великоросс; но нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки в ровному, умеренному и размеренному труду, как в той же Великороссии». Впрочем, в этом нет ничего удивительного: в отличие от Англии или Франции в России зимой пахать нельзя. Отсюда спешка, низкое качество обработки почвы, которое усугубляется природными особенности, которые часто сводили на нет затраченные крестьянином усилия. Следует также учитывать невысокое качество земель в нечерноземной зоне России. Отсюда низкая урожайность русского земледелия, которая на протяжении нескольких веков не превышала сам-2 – сам-3, и преодолеть это положение к началу XIX века так и не удалось.

Русский крестьянин ежегодно сталкивался с непосильной задачей за 22–23 дня обработать каждую десятину своего земельного надела, который в среднем состоял из 4,54 десятины. При этом для качественной обработки десятины, как в господском хозяйстве, требовалось 39–42 рабочих дня. Поэтому часто крестьянин с семьей из 4 человек, действуя по принципу «лучше меньше да лучше», ради соблюдения требований агротехники сокращал запашку до 2.4–2,5 десятин, оставляя остальную землю необработанной. Естественным следствием такого подхода, особенно в неурожайные годы, становилось полуголодное существование. В такие годы установленная для дворцовых крестьян годовая норма потребления в 24 пуда разного зерна на едока в помещичьей деревне снижалась катастрофически, а следует также учесть, что в эту норму входило зерно, которым подкармливали лошадей, коров, свиней, и та часть урожая, которая шла на продажу.

По расчетам князя М.М. Щербатова, на которые ссылается Милов, для того, чтобы прокормить 18 млн. сельского населения, из которых только 3 млн. человек мужского пола следует считать работниками, необходимо каждому засевать не менее 6 десятин пашни и высеять не менее 96 млн. пудов зерна при средней урожайности не ниже сам-5. В таком случае можно было рассчитывать получить 480 млн. пудов ржи, 144 млн. пудов других зерновых культур. В итоге чистый сбор (за вычетом посевных материалов) составлял 504 млн. пудов. На питание с учетом нормы в 24 пуда уйдет в этом случае 432 млн. пудов зерна. Остаток в 72 млн. пудов зерна, а в пересчете на душу сельского населения 4 пуда, по оценке Щербатова, настолько мал, что при несоблюдении хотя бы одного из допущений расчета, а урожайность, как уже отмечалось, в сам-5 к началу XIX века никогда не достигалась, населению государства угрожала нехватка хлеба даже по минимальной норме. Статистика, собранная Миловым в разрезе губерний за ряд ревизий к началу XIX века, убедительно показывает, что даже в черноземных губерниях чистый сбор на душу нередко снижался до 8,4–9,1 пуда зерна. При чистом сборе в 10,5 пуда калорийность годового хлебного продовольствия падает до 1500–1600 ккал., а это – полуголодное существование.

Даже в благополучные годы, когда крестьянин мог продать несколько пудов зерна, бычка или телку, свинью, масло, творог, яйца, он мог по разным нечерноземным губерниям выручить за это от 6 до 10 рублей, а затраты труда, по оценкам историка, были гораздо выше, то есть крепостное сельскохозяйственное производство было попросту нерентабельно. При этом годовой бюджет типовой крестьянской семьи в четыре человека в конце XIX века по расчетам, которые приводит Милов, составлял не менее 26 рублей. Иными словами, крестьянин середняк в большинстве своем не имел возможности свести концы с концами, крестьянские дворы беднели, хозяин терял волю и упорство, пуская все дела на самотек. По оценке Милова, уровень реальной жизни в нечерноземных губерниях располагался, по-видимому, между крайней бедностью и состоянием выживания, когда хозяин был вынужден применять всевозможные «крестьянские извороты», чтобы поддержать на плаву свой дом и семью. Оценивая в целом возможности крестьянского хозяйства к началу XIX века, автор ссылается на мнение упомянутого А.Т. Болотова: «Крестьянство едва успевало исправлять как собственные свои, так и те работы, которые на них возлагаемы были от помещиков, и им едва удавалось снабжать себя нужным пропитанием».

Помещики, чье благосостояние зависело от исправности своих крестьян, их способности нести повинности на барском поле или платить оброк, были заинтересованы в том, чтобы крестьяне не доходили до разорения. Помещики стремились также к тому, чтобы имущественное расслоение в деревне не переходило известных границ: богатый крестьянин был опасен для помещика своей самостоятельностью и влиянием в деревне. Ограничение расслоения осуществлялось разными способами: ссудами неимущим крестьянам хлебом и скотом, птицей, запрещением отдавать земли в наем, регулированием отхода на заработки. Своеобразный способ уравнивания крестьянских хозяйств применялся, например, помещиком Барышниковым, который подкреплял слабые хозяйства переводом в них так называемых дольников и приемышей. Первые чаще всего выделялись из состоятельных дворов и переходили во двор бедняка вместе с хозяйственным снаряжением, вторые сами были неимущими и использовались лишь как рабочая сила191. Помещики старались не допускать выделения из больших семей однотягловых дворов: чем больше в большой семье было рабочих рук, тем выше были и результаты их труда. Примечательно, что натуральные ссуды помещики предоставляли не только в неурожайные годы, но с учетом реального положения дел в хозяйстве крепостного. Как правило, помещики требовали возврата ссуд через 2-3 года, но довольно часто крестьянам позволялось пользоваться предоставленным имуществом много лет.

Помещичьи и крестьянские хозяйства велись самым патриархальным образом. Передовая плодопеременная агротехника еще не достигла России, почти повсеместно применялась трехпольная система земледелия: яровые – озимые – пар. Распашка наделов выполнялась примитивными деревянными орудиями. Как правило к весне лошади от бескормицы слабели и даже соху тянули с трудом. Соха не позволяла осуществить глубокую вспашку земли, да и времени на это у крестьянина не было. Поэтому беспорядочно высеянное зерно едва прикрывалось землей после боронования. Помещичье полеводство отличалось от крестьянского лишь большим разнообразием культур, но рожь, гречиха, овес и здесь оставались главными культурами. В черноземных губерниях, Тульской, Орловской, Калужской и пр., в моду входила пшеница как главный экспортный товар, но в крестьянском хозяйстве на нее приходилось не более двадцатой части запашки, поскольку она требовала качественной подготовки почвы. В этом регионе помещики были заинтересованы в повышении товарности своего хозяйства и предпочитали строить отношения со своими крестьянами на отработках, то есть на барщине. До Павла I крепостной работал на барина, как правило, 2 дня. Павел пожелал «улучшить» положение крепостных и своим указом запретил привлекать крепостных для работы на барском поле более 3 дней в неделю. После этого участились случаи, когда барщина доходила до 4 и даже 5 дней в неделю.

Присоединенные черноземы Новороссии, Кубани и Северного Кавказа обещали более обильные урожаи, чем на исторических территориях России, но их освоение только начиналось. Здесь помещики, постепенно переводившие своих крепостных на новые земли, часто уже отказывались от барщины, использовали крестьян исключительно как наемную силу и платили им «месячину» продуктами питания из расчета на месяц.

Вокруг крупных городов Москвы, Ярославля, Вологды вошло в моду огородничество, которое оказалось доходнее традиционного землепашества. Часто огородничество лишь дополняло ткацкие и ремесленные промыслы, продукция которых чаще всего шла на продажу на городские рынки. В таких районах помещики отказывались от бездоходной барщины и переводили своих крестьян на оброк, выдавали им паспорта или покормежные письма192 и отправляли на отходные промыслы. Бывали случаи, когда адреса таких отходных промыслов помещик сам указывал своим работникам, а там их уже ожидал хозяйский приказчик, приглядывавший за отходниками. К началу XIX века в нечерноземных губерниях почти две трети крестьян находились на оброке. В Ярославской и Костромской губерниях таких крестьян было уже свыше 90 процентов193. По некоторым данным, к началу XIX века оброк вырос чуть ли не в пять раз и доходил до 25 рублей в год. Бывали случаи, когда оброк не в меру предприимчивых крепостных достигал многих тысяч, но подобные примеры в начале века случались крайне редко.

Степень заблуждения современников о положении в деревне в начале XIX века хорошо видна из рассуждений того же К.С. Арсеньева. Он в целом оптимистично оценивал ситуацию в деревне. По его расчетам, основанным на отчетах Министерства внутренних дел за 1810 год, валовое производство сельскохозяйственной продукции в России оценивалось в 800 млн. рублей, при этом на рожь и овес приходилось почти 500 млн. рублей. Остальные 300 миллионов рублей давали лен, пенька, табак, гречиха, просо и продукция животноводства. Он указывал также, что после удовлетворения продовольственных потребностей крестьянства и винокурения, на экспорт ежегодно отправлялось до 30 млн. четвертей зерна. Арсеньев писал, что со времени царствования Екатерины II в оборот было введено множество ранее не обрабатывавшихся земель путем переселения крестьян из густонаселенных губерний в Новороссию и на Северный Кавказ, а также созданием множества колоний в Поволжье, куда приехали опытные и деятельные колонисты. Вместе с тем Арсеньев пришел к выводу о том, что успехи земледелия могли бы быть более впечатляющими, если бы удалось увеличить площади запашки пригодных земель, сократить количество дворни и прислуги, и если бы здоровые крестьяне не уходили в города, ища себе более легкой доли. Вполне в духе времени он также признавал, что крепостная зависимость представляла собой серьезное препятствие для развития земледелия. «Человек, неуверенный в полном возмездии за труд свой, в половину не произведет того, что в состоянии сделать человек свободный от всяких уз принуждения», – записал он в своем исследовании194.

Довольно пессимистично Арсеньев оценивал развитие животноводства в России. По его словам, малоземелье, чересполосица, то есть раздробленность земель на крайне малые участки, распашка лугов не дают возможности развиваться скотоводству, этому важнейшему спутнику хлебопашества. На долю лугов, по его данным, в европейской части России приходилось всего 7 млн. десятин, то есть менее 3,5 процентов всех земель, пригодных к обработке195. Не помог делу даже указ Екатерины II, которым она потребовала предоставить каждому крестьянину на 6 десятин пашни196 одну десятину лугов. Такая пропорция была достигнута только на землях в бассейне Оки и Волги, но и здесь луга находились в совершенно естественном состоянии, их хозяева не имели понятия о травообороте, об искусственном удобрении лугов, о мелиорации луговых пространств. Только в степях Киргизии197, в Поволжье, на Дону и на юге Урала, на Северном Кавказе казаки сделали скотоводство своим основным занятием, но культура животноводства здесь была невысока, поэтому часто случались массовые падежи скота. Лучше дело обстояло в Малороссии. Плодородие земель, огромные пастбища и множество винокуренных заводов, отходы которых в виде барды, широко использовались при откорме скота, способствовали здесь распространению и улучшению скотоводства.

При всех заблуждениях, господствовавших в обществе относительно положения крепостного крестьянина и будущего русской деревни, постепенно приходило понимание, что наращивать и дальше уровень эксплуатации крестьянства, который за XVIII век по разным подсчетам увеличился в три-четыре раза, не было никакой возможности. Крепостное право и общинная организация деревни, на протяжении веков спасавшие Россию от напастей, составлявшие основу ее военного и хозяйственного могущества, достигли своих естественных пределов, а месячина и оброк, получавшие все более широкое распространение, постепенно разрывали древние связи между помещиком и крепостным, ставили неудобные вопросы о собственности на землю.

Промышленность России в начале XIX века

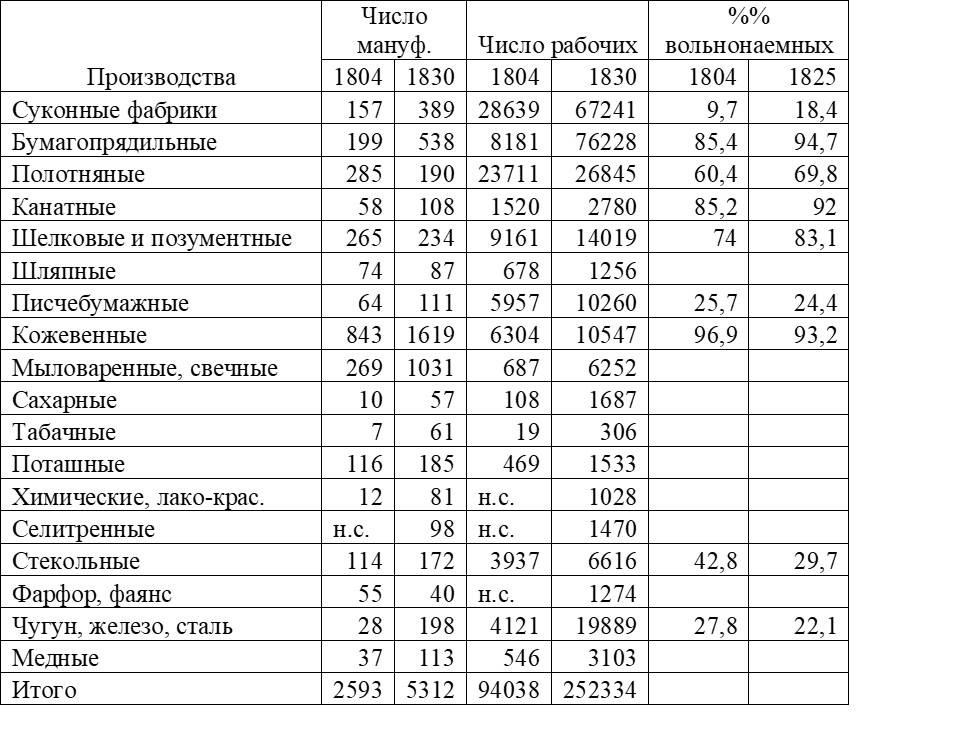

Как уже отмечалось в первой книге, данные о развитии мануфактурного производства в России конца XVIII века достоверностью не отличаются. Такие известные исследователи этого вопроса, как академик С.Г. Струмилин, И.М. Кулишер, А.С. Лаппо-Данилевский, Н.И. Павленко, П.Н. Милюков, пользуясь примерно одинаковыми источниками, приводят нестыкующиеся данные. Наибольшее доверие вызывает статистика П.А. Хромова, которую он собрал из отчетов департамента мануфактур и торговли за целый ряд лет. Он добросовестно предупредил, что данные департамента не всегда точны и не сравнимы между собой, поскольку статистические критерии на тот момент еще не были выработаны и в число фабрик включались мелкие кустарные промыслы. Надо сказать, что такое положение в статистике сохранялось до середины 1880-х годов. Кроме того, историки и экономисты тогда еще не пришли к четкому определению понятий «фабрика, завод, мануфактура» и часто использовали эти термины как синонимы. Поэтому цитируя авторов того времени следует помнить, что фабрика и завод это прежде всего машинное производство. Еще одно важное уточнение: судить о масштабах отраслей того времени следует точнее не по числу предприятий, а по числу занятых198.

Как видно из таблицы, в некоторых отраслях промышленности уже в первой четверти XIX века капиталистические мануфактуры потеснили посессионные и вотчинные мануфактуры. Преимущества использования вольнонаемного труда были очевидны уже тогда. Производительность вольнонаемного труда в некоторых отраслях промышленности была выше труда крепостных от двух до четырех раз. Особенно это было заметно в ткачестве и в кожевенном производстве. В последнем один вольный работник вырабатывал в год 223 штуки кож, а на мануфактуре с принудительным трудом всего 62. Даже помещики начинали понимать, что вольный труд производительнее крепостного.

В России сложилось несколько промышленных районов. Горнозаводская промышленность в основном разместилась на Урале, где было сосредоточено около 70 процентов всех рабочих отрасли. Выделялись еще 9 губерний, в которых было сосредоточено две трети всех рабочих, переписанных в 1815 году и составлявших 172,9 тысячи человек. Москва была самым крупным промышленным районом, насчитывавшим 18,4 процента всех рабочих, за ней следовал Владимир с 16,3 процента, потом шел Тульско-Курский район – 7,5 процента, Калужская губерния – почти 7 процентов, Нижегородская губерния – 5,3 процента, Костромская губерния – 3,6 процента, Рязанская губерния – 3,1 процента, Петербург и окрестности – 3 процента, Казанская губерния – 2 процента.

Как уже указывалось, Россия по абсолютному размеру ВВП к началу XIX века была первой экономикой Европы, но сельское хозяйство составляло ее основу и на его продукцию приходилось две трети от общего объема ВВП. Забегая вперед, следует указать, что и в конце века положение изменилось мало: на долю русского сельского хозяйства приходилось 56,6 процентов ВВП, на долю промышленности – 22,1 процента, и на сферу услуг, прежде всего торговлю, – 21,3 процента199. На основе отмеченной динамики можно допустить, что в начале века на долю промышленности и услуг приходилось примерно по 17 процентов ВВП России или 5,1 млрд. международных долларов 1990 года. При этом даже в 1880 году промышленность по объему произведенной продукции уступала ремеслам и кустарным промыслам, на долю которых приходилось 53,5 процента от общего объема промышленной продукции200. Исходя из этого можно допустить, что в начале века это соотношение было еще больше не в пользу мануфактурного производства. Соотношение 60 на 40 выглядит вполне правдоподобно. Таким образом, в начале XIX века мануфактуры выпускали продукции на сумму около 2 млрд. международных долларов 1990 года. При этом на долю горной промышленности приходилось около 20 процентов или около 400 млн. долларов, включая 300 млн. долларов в виде произведенного чугуна и железа. Остальное давали цветные металлы – золото, серебро, медь. При этом металлообработка практически не учитывалась, а в целом тяжелая в современном понимании промышленность составляла 1,33 процента ВВП России на конец екатерининского царствования. На долю пищевых товаров (соль, водка, сахар) приходилось чуть больше 38 процентов или примерно 762 миллиона долларов, из них львиную долю – 720 миллионов долларов – давали винокурни. Производства тканей всех видов давали 9,4 процента или 188 миллионов долларов общего промышленного производства. Остальные 650 миллионов долларов давали прочие предприятия: писчебумажные, канатные, мыловаренные, поташные и другие производства, перечисленные в вышеприведенной таблице201.

Следует признать, что русская промышленность была еще очень молода. Промышленное производство появилось в России благодаря усилиям Петра I. Молодой император вел многолетние войны с Турцией и Швецией, армия и флот требовали железа и меди, ружей, пушек, холодного оружия, пороха и многого другого. Нельзя сказать, что до Петра в России совсем ничего не производилось. Существовали производства кричного железа, кустарные промыслы обеспечивали потребности населения в предметах домашнего обихода, нехитрых орудиях труда и инструментах, тканях и обуви, многое потребное для крестьянского быта производилось ими самостоятельно, но войны требовали совсем иного масштаба производства. И царь Петр решил эту сложнейшую задачу. К концу его царствования в империи, по данным Мануфактур-коллегии, насчитывалось 233 мануфактуры, причем это были, как правило, крупные предприятия. Так, например, на шелковой фабрике Евреиновых было около полутора тысяч рабочих, на казенной парусной фабрике в Москве трудились 1162 рабочих, на полотняной фабрике Тамеса работали 841 человек, на суконной фабрике Микляева в Казани – 742 рабочих и т.д202. Что уж говорить о горных мануфактурах Урала, на которых выплавлялись чугун, железо, медь, отливались пушки, корабельные якоря, металлическая утварь. Это были даже не отдельные мануфактуры металлургического профиля с цеховым и внутрицеховым разделением труда, а огромные горнозаводские многопрофильные хозяйства, объединявшие добычу руды, углежжение, металлургию, металлообработку, промышленный транспорт, промышленное строительство и пр. Чтобы обеспечить непрерывную работу такого хозяйства требовались тысячи и тысячи приписных рабочих, переселенных из центральных губерний России. Так, только для постройки первого Невьянского завода в 1700 году было прислано 1600 крепостных крестьян. Ко второму, Каменскому заводу, по переписи 1722 года, было приписано 7051 человек203.

Как правило, при Петре мануфактуристами выступали крупные «капиталистые» купцы, поскольку правительство было не в состоянии оказывать помощь денежными ссудами. Всего при Петре было выдано таких ссуд примерно на 100 тысяч рублей. Петр оказывал помощь иного рода. Поскольку купечество не имело права приобретать крепостных, а взять свободную рабочую силу было просто негде, Петр приказал приписывать рабочих из крепостных крестьян к мануфактурам сотнями и тысячами и таким образом в России образовалась промышленность, основанная на дешевом принудительном труде. Такие фабрики-мануфактуры назывались посессионными; рабочие на них были, по терминологии того времени, крепки фабрике, а не фабриканту, который получал право пользования, но не владения крепостными.

Посессионные фабрики скоро стали местом убежища беглых крепостных крестьян, что, естественно, вызывало недовольство помещиков, они требовали возвратить беглых крепостных. Правительство оказалось перед альтернативой: или вернуть помещикам их беглых крестьян и тем самым лишить фабрики нужных им рабочих, или же вопреки интересам помещиков оставить беглых крепостных на фабриках и дать возможность фабричной промышленности развиваться. Нуждаясь в продуктах фабричной промышленности, правительство предпочло последнее. В 1736 году Анна Иоанновна приказала всех обученных рабочих, которые в момент издания закона работали на фабриках, прикрепить к этим фабрикам. Однако в 1762 году Петр III дополнил манифест о вольности дворянства указом, которым запретил покупать крестьян к мануфактурам. А потом, при Екатерине II наступил золотой век дворянства. Купеческая мануфактура стала быстро замещаться дворянской, вотчинной мануфактурой. Так, в 1773 году из 40 суконных мануфактур 19 принадлежали дворянам. Сумма оборотов дворянских мануфактур составляла около трети оборотов всех промышленных предприятий. А уже в 1809 году из 98 крупных суконных мануфактур, поставлявших сукно в казну, дворянам принадлежало 74 предприятия204.

Общее число занятых в мануфактурном и ремесленном производствах с конца петровской эпохи выросло с 15–17 тысяч до 100–200 тысяч работников, что составляло чуть более полпроцента от населения России конца XVIII века. которое за период выросло с 19 до 37,7 миллиона человек. Советский историк Н.Л. Рубинштейн насчитал даже 420 тыс. пролетариев к началу XIX века, однако не скрывал, что включил в их число бурлаков и грузчиков, обслуживавших в сезон перевозки по рекам европейской части России205. Понятно, однако, что к мануфактурам они имели весьма отдаленное отношение. Как бы то ни было, все приведенные цифры дают весьма приблизительное представление как о количестве мануфактурных производств, так и численности занятых на них.

Горные заводы представляли собой наиболее передовые предприятия, где широко применялись механические устройства, приводимые в действие при помощи энергии падающей воды. В 1780-е годы горный инженер Козьма Фролов вместе со своим сыном соорудил на Змеиногорском руднике на Алтае сложную систему гидротехнических устройств для подъема руды, откачки воды из глубоких шахт, дробления породы и даже перемещения вагонеток с рудой по рельсовым путям по территории завода. На реке Корбалихе была построена плотина. Их образовавшегося пруда вода по пробитой штольне длиной 750 метров подводилась последовательно на семь колес, одно из которых достигало 17 метров в диаметре. К колесам были подключены многочисленные исполнительные механизмы. Остатки этого грандиозного сооружения сохранились до наших дней.

Еще один русский изобретатель Игнатий Сафонов, работавший плотинным мастером на уральском Нейво-Алапаевском заводе, изобрел водяную турбину, расходовавшую воды меньше, чем верхнебойное колесо, и развивавшую вдвое большую мощность. Например, на Нижне-Исетском заводе под Екатеринбургом, где три верхнебойных колеса, работавших при напоре 6,4 метра, требовали в общей сложности 800 литров воды в секунду, турбина Сафонова, установленная на Нейво-Шайтанском заводе, работала при напоре порядка 3,5 метра и расходовала около 240 литров воды в секунду. При этом она выполняла большую работу, чем все три нижнеисетских колеса, приводя в действие плющильный, листокатальный и резной станы206. Вслед за тем он установил еще более совершенные водяные турбины на Ирбитском и на Нейво-Алапаевских заводах. В Европе водяную турбину повторить не смогли.