Полная версия:

Призраки Пушкина. Национальный поэт на rendezvous

Между тем получившаяся в результате прочтения слова «впился» смысловая размытость или потенциальная двусмысленность и без того уже неприличного действия как бы приглашала читателя эротической поэмы дорисовать – вполне в духе Пушкина – эту сцену в меру своей «испорченной» фантазии220. Так, по крайней мере, с легкой руки первого переводчика «Гавриилиады» на английский язык Макса Истмена (возможно, консультировавшегося со своей русской женой Еленой Крыленко, которой, как мы полагаем, он и посвятил свой превосходный перевод), поступили все англо-американские переводчики пушкинской поэмы, «породив» скорее всего несуществующее у Пушкина комически-ужасное (для черта) наваждение angelus dentatus.

Ribald Classic

Наиболее ярко такое комико-садистско-эротическое mutilation пушкинского Сатаны представлено в сокращенном (или, точнее, обрезанном) переводе «Гавриилиады» Вальтера Арндта (1916–2011) в рождественском номере мужского журнала Playboy за 1974 год221.

Прежде чем мы подойдем к истолкованию интересующего нас «рокового места», скажем несколько слов об этой незаурядной публикации.

Gabrieliad Арндта была напечатана в журнале под традиционной рубрикой ribald classics, включавших непристойные сочинения иностранных авторов от Апулея до Мопассана, отвечавшие строгим критериям отбора222. Среди русских произведений этого рода в Playboy в 1960–1970‑е годы печатались «заветные сказки» в переводе Николая Габаева (Something Better than Marriage, Tears and Laughter, The Miniskirt и The Fixer), Woman in the Case («Роман с контрабасом») и другие короткие рассказы Чехова, а также «Царь Никита и сорок его дочерей» Пушкина в переводе того же Арндта (Czar Nikita and His 40 Daughters)223. В январском номере 1974 года был напечатан его же перевод «Луки Мудищева», приписанный Ивану Баркову (An imitation of The Ballad of Luká Mudíshchev, by Ivan Barkov, 1732–1768, St. Petersburg. Retold by Walter Arndt).

Все эти тексты помещались с игривыми картинками, но ни одна из них не может сравниться с роскошным циклом иллюстраций к «Гавриилиаде», созданным молодой американской художницей японского происхождения Кинуко Крафт (Kinuko Craft), которая незадолго до того блистательно-неприлично проиллюстрировала в Playboy «Goblin Market» Кристины Россетти в манере Артура Рэкхема.

Попутно заметим, что художественная визуализация дразнящей воображение эротической поэмы началась почти сразу после публикации ее канонического текста Томашевским в марте 1922 года224: рисунки и иллюстрации А. Дейнеки (конец 1920‑х годов), Э. Вийральта (Édouard Viralt / Eduard Wiiralt, 1928), Рокуэлла Кента (1929); позднее – К. Чеботарева (1938), Л. Жолткевич (1940), Т. Мавриной (1930‑е) и Д. Арсенина (1988)225.

Публикация «Гавриилиады» в Playboy открывалась стилизованным под икону портретом Пушкина, воображающего сцену соития Адама и Евы, за которыми подглядывает змий. Под иллюстрацией помещена надпись: «The true story of bliss in Eden and of lovely Mary’s busy day as restored from the original sources for the first time by Alexander Pushkin»226.

Пушкинский образ, как несложно установить, здесь целиком списан с портрета работы А. С. Пруцких (так называемый Пушкин с пером, 1949), включавшегося в советские издания поэта (художница между тем явно изменила взгляд Пушкина, придав ему весьма лукавое выражение).

Кинуко Крафт. Пушкин. Иллюстрация к «Гавриилиаде». Archival Playboy Magazine material.Copyright © 1974 by Playboy. Used with permission. All rights reserved

«Пушкин с пером» А. С. Пруцких (1949)

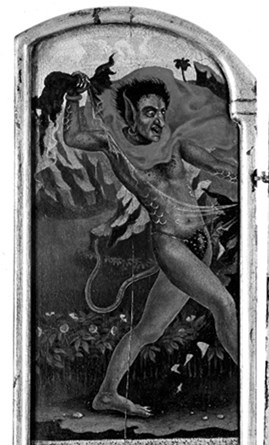

Cатана с хвостом Кинуко Крафт (фрагмент иллюстрации к «Гавриилиаде»)

Возможно, что еще одним стимулом пародического воображения американской художницы стала хорошо известная в Америке 1970‑х годов палехская роспись, часто обращавшаяся к образу Пушкина в окружении героев его сказок. Ср., например, известную миниатюру Д. Н. Буторина «У лукоморья дуб зеленый» (Палех, 1934), на которой поэт изображен с пером и свитком.

Наконец, очень похоже, что шаловливая художница придала некоторые пушкинские черты портрета Пруцких своему изображению коварного беса как в сцене воображаемого поэтом соития Адама и Евы (см. илл. слева сверху), так и в самом триптихе (см. илл. сверху).

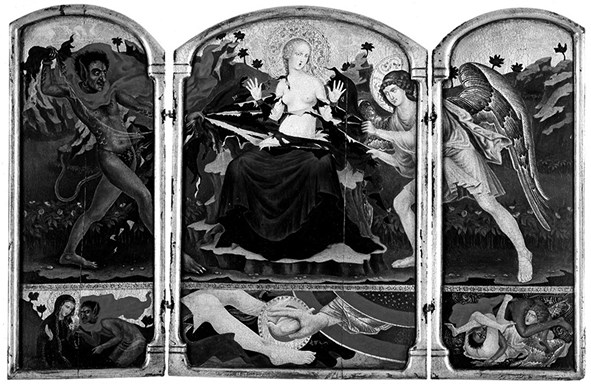

В свою очередь, изображенная Крафт сцена соития Адама и Евы, как нам кажется, представляет собой вольную вариацию на райскую тему в знаменитом триптихе любимого художника Кинуко Крафт Иеронима Босха Der Garten der Lüste (обратим внимание на динамичную игру Крафт не только с позами библейских персонажей, но и с «эксклюзивным» для нидерландского художника изображением носа Адама и волос Евы).

На другой кощунственной иллюстрации Крафт, стилизованной под византийскую и русскую религиозную живопись (от Владимирской Богоматери до «Благовещения» Андрея Рублева), Гавриил рукою крадется за пазуху девы Марии (иллюстрация, явно отсылающая к стиху «Ея груди дерзнул коснуться он» (с. 19), переведенному Арндтом: «The Emissary gently stroke her breast», p. 318)227:

Архангел Гавриил и Мария. Иллюстрация Кинуко Крафт к «Гавриилиаде». Archival Playboy Magazine material. Copyright © 1974 by Playboy

Наконец, центральной и наиболее китчевой иллюстрацией Крафт к пушкинской поэме является раскинувшийся на развороте двух глянцевых страниц триптих, представляющий сюжет поэмы – от видения Девы до непорочного зачатия – в серии скабрезных сцен (здесь замечательна сама сюжетная мотивация выбранной иконописной формы – тройное соблазнение Марии):

Кинуко Крафт. Триптих «Гавриилиада». Archival Playboy Magazine material. Copyright © 1974 by Playboy. Used with permission. All rights reserved

По сохранившемуся в анналах журнала преданию, когда художественный редактор Playboy впервые увидел этот триптих, он пришел в столь экзальтированный восторг, что пал на колени перед художницей и поцеловал ей ноги. Эта апокрифическая сцена символически разыгрывает «эротическую религию» журнала, ориентировавшегося на «высокий» вкус своего основного читателя – мужчины среднего класса, мечтающего о недоступных для него шикарных женщинах, чувственной экзотике и предметах роскоши, вроде копий картин мастеров Ренессанса или модной византийской и русской иконописи в золотых окладах228:

Однажды в 1974 году Кинуко Ямабе Крафт принесла в чикагский офис «Плейбоя» цикл иллюстраций, заказанных для журнала. Задуманные для сопровождения «непристойной классики», прекрасный диптих, написанный на деревяной панели, и две другие иллюстрации Крафт были выполнены столь мастерски – от сложной техники средневековой русской иконографии до искусственно потертых рам с сусальным золотом, – что выглядели так, как будто их сняли со стен музея. Потрясенный заместитель арт-директора Кериг Поуп упал на колени и поцеловал ноги художницы.

«Я был потрясен тем, насколько здорово она это сделала», – говорит Поуп. – Иллюстрации выглядели совершенно аутентично и произвели на меня очень сильное впечатление». «Мне немного неловко, – наверное, подумала она. – Что это за чудак?»229

По замечательному совпадению, перед эротическим триптихом, травестирующим сюжет Благовещения, на колени упал художественный редактор откровенного мужского журнала по фамилии Pope! Сам Кериг Поуп в телефонном разговоре со мной подтвердил, что эта яркая сцена действительно имела место (в присутствии мужа художницы) и что именно он (Поуп, а не муж) дал ей мысль стилизовать иллюстрации к пушкинской поэме под живопись XIV века. Он также сообщил мне, что сама идея напечатать «Гавриилиаду» в журнале принадлежала главному редактору А. К. Спекторскому (Auguste Comte «A. C.» Spectorsky, 1910–1972) – другу Набокова. Спекторский незадолго до своей безвременной кончины задумал веселую атаку на христианскую чопорность, частью которой и стала публикация пушкинской поэмы с иллюстрациями Крафт (незадолго до того, вспоминает Поуп, в журнале вышло сенсационное изображение смеющегося Христа – предвосхищение темы известного романа Умберто Эко). Талантливая молодая японская художница, по воспоминаниям Поупа, оказалась подходящей кандидатурой для этого заказа еще и потому, что не была христианкой («мы опасались негодования верующих, направленного против иллюстратора»). Удивительно, заметил Поуп, что публикация «Гавриилиады» (a very dicey thing) не повлекла за собой гневных писем, как многие другие провокационные публикации журнала того времени: «Может быть, потому, что они видели только красоту в этих иллюстрациях» и не заметили пикантностей пародии. «Это был один из самых странных случаев в истории нашей деятельности», – заключил он.

Сама художница в письме к нам от 26 сентября 2020 года сообщила, что иллюстрации к переводу пушкинской поэмы она сделала на третьем году учебы в Школе Чикагского института искусств, и эта работа стала ее посвящением в мир книжной иллюстрации. До нее она выполнила для Playboy иллюстрацию к стихотворениям Евгения Евтушенко, изображавшую занимавшуюся любовью пару (причем образцом для юноши на этой игривой иллюстрации послужил, как мы полагаем, портрет советского поэта, печатавшийся на обложке американского сборника его произведений).

Приведем, с разрешения художницы, ее рассказ об истории триптиха, для создания которого она использовала, по совету Поупа, религиозную живопись из коллекции чикагского Института искусств:

Кериг Поуп дал мне задание нарисовать иллюстрации к «Гаврилиаде». Он предоставил мне разворот на две страницы и страницу для портрета Пушкина. Я точно не помню, предлагал ли мне Кериг сделать из этого триптих, чтобы заполнить разворот. Мне хотелось передать ощущение древней русской иконы с помощью более ясных и светлых средневековых образов. Я выбрала стиль иконы потому, что тема поэмы была религиозной и иконы символизировали ее.

Я уговорила своего мужа, который тогда был арт-директором и дизайнером в рекламном агентстве, пойти со мной в Чикагский институт искусств, чтобы изучить технику средневековых триптихов. Все четыре панели он сделал из древесины тополя и нанес на них два вида левкаса [2 types of gesso]. Затем я покрыла их сусальным золотом и нарисовала изображения яичной темперой. Я не знаю, где сейчас эти оригиналы.

На вопрос о том, как восприняла японская художница пушкинскую эротическую поэму, Кинуко Крафт ответила, что сочла ее убедительным свидетельством, что гений «мог шутить и ему все сходило с рук» (could poke fun and get away with any thing). Между тем своим любимым произведением Пушкина Кинуко назвала «Пиковую даму», которую прочитала еще в школе и которая оставила впечатление на всю ее жизнь:

Я даже сейчас вижу глаза старой графини каждый раз, когда смотрю на какую-нибудь козырную карту. (Это была самая жуткая история, которую я когда-либо прочитала.)

Поединок Гавриила с сатаною. Фрагмент триптиха Кинуко Крафт

По сведениям Керига Поупа, триптих Кинуко Крафт был продан с аукциона несколько лет тому назад и его настоящее местонахождение неизвестно.

The Lady for All Seasons

Интересующее нас изображение поединка Гавриила и Сатаны находится в правом нижнем углу триптиха (художественный «перифраз» слов «кинулись в объятия друг друга»).

Как мы видим, художница, реконструируя точку зрения Марии («Мария пред собою / Архангела зрит юныя красы / И за него в безмолвии трепещет», с. 19), изобразила тела Сатаны и архангела, сплетенные чуть ли не в позе 69. Возможно, здесь сказалось влияние традиционного японского эротического искусства сюнга, частым мотивом которого является изображение сплетенных в одно целое тел230.

На иллюстрации Крафт (латентно) гомоэротическая сцена с уже открывшим рот Гавриилом фиксирует момент, непосредственно предшествующий победному акту архангела, описанному в тексте Арндта. Последний же, как мы полагаем, следовал в своей интерпретации слова «впился» за первым переводчиком «Гавриилиады» Максом Истменом231; последующие переводчики уже ориентировались на чтение Арндта:

But Gabriel has seized the moment’s chanceAnd swiftly, breaking free, reversed the issueBy clamping teeth upon that tender tissue(That man should guard in any vicious fight),The cocky member, cause of all this trouble.The Fiend gave up – the pain had bent him double —And back to Hell he streaked in stumbling fight232.Публикаторам американской «Гавриилиады» в прямом смысле удается перелибертенить литературного либертена. Смысловая размытость действия в каноническом тексте поэмы – та самая динамическая «расплывчатость» словесного образа («„пятно“ загадочности»), о которой писал Ю. Н. Тынянов в статье «Иллюстрации»233, – устраняется, и читатель впивается глазами в графический (в обоих значениях слова) образ, созданный восточной по происхождению женщиной-художницей (еще раз подчеркнем, что у Пушкина эта сцена дается глазами самой еврейки-избранницы) и подхватываемый набранным курсивом литературным переводом234.

Таким образом, провокативная публикация пушкинской поэмы в Playboy, явившаяся коллективным (тройственным) по своей природе продуктом (мужчина-переводчик, женщина-иллюстратор, мужчина – художественный редактор), не «подменяет» (в значении Тынянова), не misinterprets (в значении Х. Блума) и не mutilates (в значении Набокова) оригинал, но «дорисовывает» и апроприирует ribald classic Пушкина, включая его в эстетический, визуальный и идеологический контекст стильного американского мужского журнала, достигшего в 1975 году пика популярности и, соответственно, коммерческого успеха (в среднем каждый номер расходился в количестве 5 600 000 экземпляров)235. Более того, кощунственно-скабрезный сюжет «Гавриилиады» оказывается литературным выражением гедонистической религии Playboy, сводившейся, по словам раннего критика журнала, к следующим представлениям:

The world is a collection of individual human beings each burning with sexual need. Evil exists in the form of personal philosophical motives that lead certain individuals to face away from the truth of their need. But God also exists – free copulation undertaken with Appearances and Properties, rules which <…> increase the pleasure of the act rather in the way that nets on tennis courts increase the pleasure of tennis players. <…> The Playboy fantasy

Иными словами, пушкинская трактовка «непорочного зачатия» трансформируется в идеологическом пространстве журнала в проповедь счастливого утопического free copulation, символическим выражением которого служит заключительное признание протагонистки:

Soon He had flown. Then, marveling, she reasons:«Blest if I’m not the lady for all seasons!All in a single day, I’ve had aboardThe Devil, and Archangel, and the Lord!»237Можно сказать, что в контексте рождественского номера Playboy Мария как the lady for all seasons (в оригинале Пушкина, конечно, подобного выражения нет) выступает как высокий образец (модель моделей) для ежемесячных playmates журнала. В том же номере девушкой месяца была названа 23-летняя модель Дженис Рэймонд (Janice Raymond), чья откровенная фотография, по традиции помещенная на тройном развороте в середине номера, не только воспроизводит конвенциональный образ обнаженной красавицы (см., например, «Венеру Урбинскую» Тициана или «Обнаженную маху» Гойи), но и удачно резонирует с чувственным описанием позы Марии в переводе Арндта:

By lively recollections still uplifted,Our beauty in her bedroom’s snug retreat,’Twixt afterglow and fresh desire now drifted,Lying at ease beneath the rumpled sheet,In fancy, saw again her Angel lover,And, presently, with languid foot she shiftedThe sheet aside the better to uncover,Admire, adore, let hand and eye caressThe dazzling form of her own nakedness238.Как мы видим, процесс апроприации пушкинской поэмы доводится здесь до логического завершения. Причем если наша гипотеза о придании остроумной американо-японской художницей пушкинскому Сатане портретных черт самого поэта верна, то «тайной» жертвой ее совместного с переводчиком Арндтом визуально-словесного состязания (the biting parody) с текстом «Гавриилиады» оказывается не кто иной, как автор последней, оказавшийся третьим лишним: «And back to Hell he streaked in stumbling fight».

Контур «плеймейт» рождественского номера Playboy за 1974 г.

В руках Пушкина

«Вольное» истолкование-апроприация «Гавриилиады» в рождественском номере журнала Playboy за 1974 год оказывается тем самым честертоновским невидимым крюком (invisible crook), который, как мы и обещали, возвращает нас к самому оригиналу поэмы. Как кощунственно ни звучит такое сближение, но мастерская и эффектная эротическая травестия американской художницей Крафт тем благовещения и непорочного зачатия в средневековой религиозной живописи весьма близка по духу и технике самому Пушкину. Последний, как мы полагаем, пародировал в своей шутливой поэме не столько высокие религиозные темы, сколько «небесную» романтическую поэзию, образцами которой были для поэта произведения его мечтательного «учителя» В. А. Жуковского – автора «Двенадцати спящих дев», «Светланы» и мистико-героической «Орлеанской девы», завершавшейся видением Девы Марии с младенцем:

Смотрите, радуга на небесах;Растворены врата их золотые;Средь Ангелов – на персях вечный Сын —В божественных лучах стоит ОнаИ с милостью ко мне простерла руки…239Романтический образ Девы как воплощения величественной чистоты и чувства, перешедшего за границу земного, кристаллизуется в творчестве Жуковского в знаменитом письме к великой княгине Александре Федоровне о «Рафаэлевой Мадонне» и «гении чистой красоты», написанном 29 июня 1821 года (опубл. 1824):

В Богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя; но в нем находишь в каком-то таинственном соединении, всё: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах ее нет блистания (блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного; а для нее уже нет случая – всё совершилось!); но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное. Она не поддерживает младенца; но руки ее смиренно и свободно служат ему престолом: и в самом деле, эта Богоматерь есть не иное что, как одушевленный престол Божий, чувствующий величие сидящего240.

Оформившийся к началу 1820‑х годов неземной, «бесстрастный» и самоповторяющийся романтизм девственного по духу и плоти Жуковского стал предметом многочисленных шуток и упреков друзей и сторонников поэта241. «Дай Бог, чтобы Жуковский впился в Байрона», – писал кн. Вяземский А. И. Тургеневу в 1819 году и тут же выражал сомнение в успехе байронизации поэзии своего друга: «Я боюсь за Жуковского: он станет девствовать, а никто не в силах, как он, выразить Байрона»242. К началу 1820‑х годов друзья Жуковского возлагали надежды уже не на «певца Светланы» (блестяще переложившего The Prisoner of Chillon на свой язык), а на его молодого и гораздо более решительного «ученика». Как афористически выразился А. И. Тургенев, обыгрывая в письме к Вяземскому мотив непорочности их друга, «Жуковского девственность в распоряжении Пушкина»243.

Неприличная «Гавриилиада», как мы полагаем, вписывается в насущное для развития русского романтизма «иконоборческое» литературное состязание Пушкина с Жуковским, начавшееся, как известно, знаменитой пародией на замок двенадцати дев, превращенный в бордель в четвертой песни «Руслана и Людмилы», иронически уличающей «поэзии чудесного гения» во «лжи прелестной»244. Приведем лишь несколько наиболее ярких примеров литературного «обнажения» и «соблазнения» очаровательной непорочной музы молодым поэтом-повесой в «Гавриилиаде».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

См.: Орлов А. Народные песни в «Капитанской дочке» Пушкина // Художественный фольклор. Вып. 2–3. М., 1927. С. 91–92.

2

Справедливости ради хочу отметить, что автор в последние годы весьма активно занимался творчеством таких авторов, о чем, в частности, свидетельствуют его исследования о полностью забытых народных поэтах Панцербитере и Патрикеиче, незаслуженно осмеянном псевдографомане Д. И. Хвостове и фантастической сербской поэтке и философке Евстафии Арсич (Виницкий И. Ю. Переводные картинки: Литературный перевод как интерпретация и провокация. М.: Рутения, 2022; Виницкий И. Ю. О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2022).

3

Переработанный вариант главы из книги Vinitsky I. Ghostly Paradoxes: Modern Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism. Toronto: University of Toronto Press, 2009. P. 57–86.

4

Речь Ф. М. Достоевского (Произнесена 8‑го Июня в торжественном заседании Общества Любителей Российской Словесности) // Венок на памятник Пушкину: Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции; Адресы, телеграммы, приветствия, речи; Чтения и стихи по поводу открытия памятника Пушкину; Отзывы печати о значении Пушкинского торжества; Пушкинская выставка в Москве; Новыя данныя о Пушкине. СПб., 1880. С. 258.

5

Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 8. СПб.: В тип. Императорской академии наук, 1867. С. 631–632.

6

Sword H. Ghostwriting Modernism. Ithaca: Cornell University Press, 2002. P. 165.

7

Ibid.

8

В качестве рабочего определения мифа мы используем бартовское: «миф – это слово, избранное историей», «это может быть письмо или изображение» (Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 73). Соответственно, материалом нашего исследования являются как письменные, так и изобразительные тексты, эксплуатирующие образ или тему материализовавшейся тени Пушкина: стихотворения, критические статьи, воспоминания, легенды, рисунки, портреты и т. п.

9

Истории мифа о пушкинском «бессмертии» посвящена книга: Sandler S. Commemorating Pushkin. Russia’s Myth of a National Poet (2004). В настоящей главе нас интересует не то, как создавался миф о Пушкине и как он преломлялся в индивидуальном сознании и творчестве разных авторов (Ахматова, Цветаева, Синявский, Битов и т. д.), но как и почему «Пушкин» работал и работает «на общество». В этом отличие нашего подхода от классических работ о «тени Пушкина», рассматривающих спиритуалистические воззрения самого поэта (М. Гершензон, «Тень Пушкина» (1923); Б. Гаспаров, «Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка» (1992), С. Сендерович, On Pushkin’s Mythology: The Shade-Myth (1980).

10

Спиритическое движение, разумеется, не было однородным и эволюционировало во времени. В настоящей статье мы останавливаемся лишь на общих идеях спиритизма в отношении «загробного» творчества. История английского и американского спиритических движений наиболее полно отражена в книгах: Oppenheim J. The Other World. Spiritualism and Psychical Research in England, 1850–1914. Cambridge University Press, Cambridge 1985; Herr H. Mediums, and Spirit-Rappers, and Rotating Radicals. Spiritualism in American Literature, 1850–1900. Urbana: University of Illinois Press, 1972. О феномене «посмертной литературы» см. новаторскую статью: Sword H. Necrobibliography: Books in the Spirit World // Modern Language Quarterly (MLQ). 1999. Vol. 60. № 1. P. 85–112 (вошла в ее книгу Ghostwriting Modernism, 2002).