Полная версия:

Призраки Пушкина. Национальный поэт на rendezvous

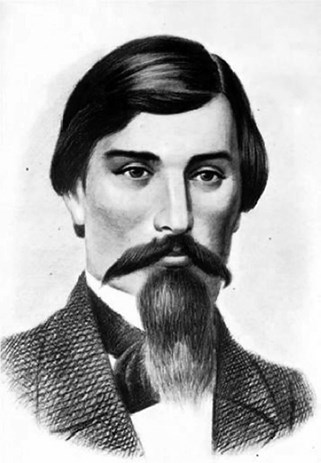

Алеку Руссо (в цветной версии портрета, воспроизводимой в молдавских и румынских публикациях, – с оттенком рыжего)

С точки зрения истории остроты замечательно, что сконструированный Липранди анекдот о Пушкине и Иване Яковлевиче Руссо заменяет один французский каламбур, актуальный для молдавского патриота («я – Руссо, а не русский»), на другой («ты рыжий дурак, а не Руссо»), приписанный политически ангажированным мистификатором первому национальному русскому поэту. «Пушкинская» французская острота, направленная против молдавского галломана, здесь служит орудием имперской пропаганды в эпоху нового обострения «восточноевропейского вопроса».

В этом национал-каламбурном контексте следует указать и на то, что сам забияка Пушкин тогда был «жертвой» веселого каламбура, вышедшего из круга его друзей, – «Бес арабский» (бессарабский). Или, в молдавской версии этой остроты, донесенной до нас «мемуарами» Францевой, – «дракул руссул» (то есть «русский черт») за «арапскую» внешность, задиристый характер и «дикие» романтические странности169. Мистификаторка даже сохранила в памяти (поддельные, но тем не менее репрезентативные для общественной репутации Пушкина того времени) стихи поэта, посвященные «проклятому городу Кишиневу»:

Там в Кишиневе все поэта презираютИ «дракул руссул» (русский чорт) называют.О нем с презреньем говорят,Его позорят и бранятИ весь свой злобный, гнусный ядПред ним с восторгом изливают170.Руссо на кушетке

Анализ приписываемой Пушкину остроты (вне зависимости от ее исторической достоверности или, может быть, именно благодаря ее мифологической недостоверности) показывает, что каламбур, связанный с национальной и культурной идентичностью осмеиваемого или осмеивающего лица, является экономным средством выражения идеологических конфликтов, перенесенных в языковую сферу. Замечательно, что именно каламбур о рыжем дураке, восходящий, как говорилось выше, к салонной культуре эпохи Людовика XV, Зигмунд Фрейд привел в своей книге Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (1905) как образец техники остроты:

Я вспоминаю об одной остроте, которая осталась у меня в памяти в силу особых обстоятельств. Один из великих учителей моей молодости, которого мы не считали способным оценить остроту и от которого никогда не слышали ни одной его собственной остроты, пришел однажды улыбаясь в институт и дал охотнее, чем когда-либо раньше, ответ по поводу своего веселого настроения: «Я прочел великолепную остроту. В парижский салон был введен молодой человек, который являлся родственником великого Жан-Жака Руссо и носил эту же фамилию. Кроме того, он был рыжеволосым. Но он вел себя так неловко, что хозяйка дома, критикуя его, обратилась к гр-ну, который его представил: «Vous m’avez fait connaitre un jeune homme roux et sot, mais non pas un Rousseau». И он снова засмеялся171.

Фрейда, конечно, интересует прежде всего техника этой остроты (одно и то же слово – фамилия «Руссо», – появляется «в двояком применении, один раз как одно целое, а затем разделенное на слоги, как шарада»172), но обращает на себя внимание и скрытая прагматика этой истории в контексте его теории остроумия: акцент на «преображении» никогда не шутившего и не смеявшегося профессора (символа суперэго?) под влиянием шутки, освободившей энергию его подсознательного. Анекдот здесь не только информативен, но и перформативен – он разыгрывает свою психологическую миссию и – историю.

В самом деле, специфическим парадоксом этой остроты в контексте ее бытования в словесной культуре XIX века является представленная в ней амбивалентная апология руссоизма. Как уже говорилось, объектом осмеяния в ней оказываются неестественные, претенциозные дуралеи, амбициозные болтуны или жестокосердые ревнивцы, чей комизм выявляется на фоне высоких ценностей «дублируемого» ими Жан-Жака. В свою очередь, к началу XX века постоянное употребление этой остроты по отношению к разным (рыжеволосым) двойникам настоящего Руссо в разные эпохи и в разных странах стерло ее руссоистскую спонтанность и естественность и превратило в доступный современным пользователям продукт старой европейской салонно-каламбурной традиции. В конечном счете руссоизм этой шутки превращается в антикварный трюизм173. Возможно, замечает исследователь Фрейда, что в современном буржуазном обществе уже просто нет места для анализируемой Фрейдом традиции, ведь настоящий Руссо, «огненный (не забудем о рыжих волосах!) пророк свободы, мало надеялся на буржуазию»174. Таким образом, шутка, рассмешившая старого профессора, свидетельствует о дезинтеграции знаменитого в прошлом имени, которое «становится руиной, реликтом потерянного золотого века» культуры Esprit175, своеобразным памятником старинной традиции, зародившейся в парижских салонах и попавшей – после своеобразного русского тура – на кушетку венского интерпретатора, чтобы поведать о своих секретах и болезненных комплексах.

Возникает закономерный вопрос: откуда сам Фрейд взял эту остроту? Насколько нам известно, ее нет ни в одной из упоминаемых им книг о юморе и остроумии176. Вполне возможно, что в книгу Фрейда она попала из какой-то газетной публикации, которую заметил серьезный профессор (или сам Фрейд, если его история выдуманная). Соблазнительно, конечно, предположить знакомство Фрейда (или его профессора) с пушкинской версией этого анекдота, известной в Европе, но этому противоречит указание на парижский салон как место его действия (и, соответственно, на традицию французского салонного острословия, – «колыбель остроумия»177). Вместе с тем, если рассматривать цитату Фрейда в контексте западной транснациональной истории этой остроты, можно предположить, что ее русские отголоски и реинкарнации на Западе свидетельствуют о глубинной, хотя и неосознанной психофонетической связи имени «Руссо» с Россией (Rousseau – Russie)178.

Post Scriptum. Волосатая шутка

Вернемся к Пушкину. 18 декабря 1834 года поэт занес в дневник запись о прогулке в Дворцовом саду с младшим братом императора Николая великим князем Михаилом Павловичем. Они «разговорились о плешивых» в семье Романовых, причем Пушкин польстил великому князю, указав на то, что в отношении волос последний заметно отличается от своей родни.

«Государь Александр и Константин Павлович оттого рано оплешивели, что при отце моем носили пудру и зачесывали волоса; на морозе сало леденело, и волоса лезли, – разъяснил великий князь и неожиданно перевел разговор на другую тему. – Нет ли новых каламбуров?» «Есть, – отвечал Пушкин, – да нехороши, не смею представить их вашему высочеству». «У меня их также нет; я замерз».

Проводив великого князя до моста, Пушкин (вероятно, вопреки этикету) «откланялся» [VIII: 29].

Не очень понятно, как связались в сознании Михаила Павловича, больше всего любившего, как вспоминал Ф. Ф. Вигель, «играть в слова и в солдатики»179, волосы с каламбурами и почему Пушкин ушел от ответа на просьбу своего высокого собеседника. У меня на сей счет есть своя – не совсем серьезная – версия, которую я постараюсь изложить в постскриптуме к этой главе.

История о встрече с великим князем, экономно-весело пересказанная Пушкиным и недавно остроумно проанализированная Г. А. Левинтоном в заметке «Имена, лысины и великий князь»180, символична для рассматриваемой нами генеалогии и прагматики каламбура, потому что в ней неожиданно сталкиваются лицом к лицу два кандидата на авторство анекдота о рыжем дураке, который прославился в теории комического благодаря классической монографии Зигмунда Фрейда 1905 года.

Рискну предположить, что в ключевой момент разговора склонный к словесным играм Михаил Павлович стал искать подходящую шутку о лысых и волосатых. В свою очередь, Пушкин, посмотрев на него, мог вспомнить весьма подходящую к случаю, но совершенно недопустимую по отношению к высокому собеседнику остроту (к тому же приписываемую ему самому) и по возможности деликатно ушел от ответа: «Есть, да нехороши, не смею представить их вашему высочеству». Дело в том, что князь Михаил Павлович был, как уже говорилось, огненно-рыжим, и в гвардии, не любившей его за «солдафонство», за ним закрепилась кличка Рыжий Мишка. Самому Пушкину долго приписывали эпиграмму, остроумно характеризовавшую, как утверждал Максим Горький в статье о поэте, опубликованной в 1937 году во «Временнике Пушкинской комиссии», порядки нового царствования:

Встарь Голицын мудрость весил,Гурьев грабил весь народ,Аракчеев куралесил,Царь же ездил на развод.Ныне Ливен мудрость весит,Царь же вешает народ,Рыжий Мишка куралеситИ по прежнему развод181.

«Рыжий Сашка» (черно-белая версия портрета Пушкина-ребенка 1802 года)

Эту «эпиграмму» Пушкин не сочинял, но каламбур о «рыжем Яшке» прекрасно помнил – как помнил (или вспомнил) его и великий князь, резко прервавший разговор с поэтом: «У меня тоже нет; я замерз»182. Полагаю, что именно на эту остроту придворный историограф Александр Сергеевич намекает в дневнике с помощью… фигуры умолчания.

Мне могут возразить: как же так, ведь, судя по преданию, великий князь сам эту шутку использовал по отношению к рыжеволосому генералу Иоганну Георгу Ливену по прозвищу «Жан-Жак»? На это я могу ответить: рыжие – это всегда другие.

«Прием Гавриила» и американское эротическое воображение183

It is a deliberately choosy selection of the most piquant, enjoyable ribald tales of many lands and epochs, retold for happy contemporary reading but with due regard for their antiquarian atmosphere.

Playboy Ribald Classics (1964) 184[S]top mutilating defenseless dead poets[!]

Vladimir Nabokov to Robert Lowell (1966) 185Обычно на переводы произведений Пушкина на иностранные языки смотрят как на отдаленные, разрозненные и в той или иной степени «дефектные» отголоски оригиналов. Я думаю, что пришло время посмотреть на эти тексты как на попытки (иногда неосознанной) интерпретации, «усвоения» и «присвоения» творчества поэта, в значительной мере обусловленные лингвистическими и культурными особенностями, национальными традициями, художественными задачами, требованиями издателей-публикаторов, политикой журналов и, в отдельных случаях, индивидуальными поэтическими системами авторов-переводчиков. Речь, подчеркну, идет не о традиционном описании, библиографическом каталогизировании или (необходимой, конечно) критике качества отдельных переводов (translation, imitation, adaptation or mutilations186), но об активной интеграции в пушкинистику исследований переводов произведений поэта в разные историко-культурные периоды.

Такой подход, как мне уже приходилось писать в связи с французскими переводами и реконструкциями финала «Египетских ночей» Пушкина, позволяет поставить ряд существенных для историка литературы вопросов. Как воспринимаются и отражаются тексты данного автора в чужих литературных традициях? Как конкретизируются в переводе потенциальные смыслы, заложенные в оригинале? Как осуществляются и к чему приводят интернационализация и идеологическая реконтекстуализация творчества автора? Что дает для понимания оригинала «диалог» между его разными переводами внутри данной национальной традиции? О чем говорят исследователю иноязычные стилизации, пародии, «искажения» и даже «плохие» и «ужасные» переводы оригиналов? Наконец, зачем и как анализировать и интерпретировать «индивидуальные» смыслы и значения переводов в творчестве культурно значимых иностранных авторов?187

Отправной точкой предлагаемого исследования американской рецепции Пушкина будет «технический» вопрос, связанный с переводами эротической поэмы «Гавриилиада» (1821) на английский язык. Ка́к ошибка или непреднамеренная конкретизация в переводе размытого в подлиннике «моторного» (термин Ю. Н. Тынянова) образа помогает лучше понять особенности оригинала и его дальнейшей рецепции, как словесной, так и художественно-изобразительной? Здесь я бы предложил следующую парадоксальную на первый взгляд формулу: A misreading is a translator’s enemy, but an interpreter’s friend. Отталкиваясь от рассматриваемого в предлагаемом сюжете случая субъективной (и, скорее всего, ошибочной) конкретизации размытого в оригинале значения, я хочу показать, как один из значимых американских переводов поэмы апроприирует188 и персонализирует пушкинский оригинал. Такой творческий «захват» не только заставляет перевод работать и «выглядеть» в соответствии с принципами определенного издания, рассчитанного на определенную аудиторию, но и одновременно встраивает его в художественный контекст и биографическую «легенду» самого переводчика.

Хочу подчеркнуть, что предлагаемое в этой работе прочтение одной «неточности» в англоязычных переводах фривольной поэмы Пушкина в конечном счете является возвращением к его поэтике путем «остранения переводом» – тем самым невидимым крюком (invisible crook), который, по словам честертоновского отца Брауна, «is long enough to let him [здесь: Пушкину. – И. В.] wander to the ends of the world, and still to bring him back with a twitch upon the thread»189.

«Место роковое»

Знаменитый поединок Гавриила с Сатаной, включающий элементы бокса и классической борьбы, завершается победой проворного архангела, применившего по отношению к более сильному противнику запрещенный и в боксе, и в борьбе прием190:

Подземный царь, буян широкоплечий,Вотще кряхтел с увертливым врагом,И, наконец, желая кончить разом,С Архангела пернатый сбил шелом,Златой шелом, украшенный алмазом, —Схватив врага за мягкие власы,Он сзади гнет могучею рукоюК сырой земле. Мария пред собоюАрхангела зрит юные красы,И за него в безмолвии трепещет.Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет;По щастию, проворный ГавриилВпился ему в то место роковое,Излишнее почти во всяком бое,В надменный член, которым бес грешил.Проклятый пал! пощады запросилИ в темный ад едва нашел дорогу 191.Что именно сделал Гавриил на глазах у безмолвно трепетавшей за него Марии (выражение «по щастию» в этом контексте, скорее всего, относится к реакции Девы)? Как следует здесь понимать глагол «впился» чисто технически? Я задал этот вопрос нескольким коллегам. Полученные ответы разделились на две неравные группы. Причем почти все уважаемые респонденты заметили, что до моего вопроса о технической стороне примененного архангелом приема они не задумывались, хотя прекрасно помнили этот эпизод.

Итак, согласно моему «опросу», меньшая часть озадаченных коллег убеждена в том, что Гавриил схватил и сжал пальцами «роковое место» противника (сниженный вариант идиомы «схватить черта за хвост» или более возвышенный – «схватить за яйца»). Бо́льшая же часть уверена в том, что это «роковое место» архангел укусил (причем в некоторых присланных мне ответах звучит удивление и даже неподдельный восторг «смелостью изобретения» Пушкина)192.

Надо сказать, что в своем «опросе» я руководствовался вовсе не праздным любопытством. Дело в том, что во всех существующих английских переводах поэмы, начиная с первого, принадлежащего американскому социалисту и апологету свободной любви Максу Истмену, действие Гавриила понимается предельно однозначно – укус:

The walls of hell already rang with cheers,When just by luck the squirming Gabriel grinnedAnd set his teeth into that fatal spot(Superfluous in almost all kinds of battle)That haughty limb wherewith the Devil sinned.Yelling for mercy, the Accursed fell,And staggered dimly down the road to hell.(Max Eastman, 1923–1929)193Hell cheers delightedly the devil’s breakBut Gabriel’s quick thinking saved his skin,He gave the devil’s vital part a bite(A useless part in almost any fight).That puffed up member he had used to sin.The devil cried for mercy, giving in,And limped off back into the dark of Hell.(A. D. P. Briggs, 1972)194…Has clamped his teeth upon that tenderest tissue(Unusable in almost any fight),The puffed-up limb wherewith the foe has sinned.(Walter Arndt, 1974)195But luckily the cunning GabrielFound with his teeth a spot quite unprotected —That weapon which in battle is neglected —The very member through which Satan fell,Again he sank, the fiend! And off to HellHe hardly made his way in deep vexation.(William E. Harkins, 1977)196Quick-thinking Gabriel, though, is not done yet.He bites his adversary in a place,Superfluous and vulnerable in battle,The puffed-up member he has used to sin.(D. M. Thomas, 1982)197But Gabriel, not finished yet, thinks more —Then bites poor Sathan in that part so vastThat warriors rarely need (at least, in war) —His pendulous organ prime of generation —Sathan screams – falls – and squirms back to Damnation.(Peter Cochran, 1995)198В свою очередь, во всех известных мне на настоящий момент французских и итальянских переводах это действие не менее однозначно интерпретируется как «схватил, крепко сжал рукою» (в одном французском переводе сказано, что ‘выкрутил’, tordit; в одном итальянском – ‘нанес удар’, dette):

Lorsque, par chance, Gabriel, d’un bond, Se cramponna à cet endroit funeste, (Fort inutile en tout combat du reste)Au membre hautain dont pêche le démon.Satan tomba! Il demanda pardon…(Yssia Sidersky, 1928)199L’archange usa d’une ruse tactique:Se saissant de objet fatidique (Dans presque tous les combats fort genants)Avec lequel avait peche le diable.Il le tordit d’une main implacable.(Vardan Tchimichkian, 1981)200Elle tremble pour lui sans rien dire.Le diable va gagner; l’enfer hurle de joie.Mais par chance le souple GabrielSaisit l’autre, à l’endroit fatal, par ce membre(Fort inutile à cette phase du combat)Membre orgueilleux, outil de son péché.(Jean-Louis Backes, 1999)201Per buona sorte il lesto GabrieleDette al nemico in quel fatale posto(Superfluo in quasi tutte le battaglie),Nel membro altero per cui pecca il Diavolo.(Tommaso Landolfi, 1960)202Gli afferra proprio quel fatale membro(inutile o quasi nelle battaglie)Sfrontato membro, arma del peccato.(Eridano Bazzarelli, 1990)203Значение ‘цепко схватил рукою (пальцами, ногтями)’ представлено также в украинском переводе:

Та Гавриїл, на щастя, не схибив,Вчепився він у місце небезпечне(Не в кожному двобоєві доречне)В зухвалий член, що клятий ним грішив.(Євген Дроб’язко, 1952)204Захват есть и в немецком переводе, только переводчик перепутал члены, и не Гавриил, а Сатана сжимает член противника рукой, почему-то (для убедительности свидетельства?) правой:

Doch der agile Engel GabrielStarrt aufs fatale Glied in diesem Krieg(Wie exzessiv zu jedes Kampfes Sieg),Sein stolzes Glied dem Teufel widerstandEr überwand ihn mit der rechten Hand.(Joseph Maria Mayer)205Хотя для современного носителя русского языка «впиться» в таком контексте означает, скорее, ‘укусить’, в литературе конца XVIII – первой половины XIX века это слово равно использовалось как в этом значении, так и в значении «вцепиться, впиться ногтями, когтями или даже пальцами»206.

Особенно часто такое употребление мы встречаем в сценах комических потасовок и поединков:

Г-жа Простакова (дрожа). Ну… а ты, бестия, остолбенела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыла по уши…

Еремеевна. <…> Притупились бы эти (указывая на ногти), я б и клыков беречь не стала (Д. И. Фонвизин)207.

Храбрый русский дворянин наклонился и начал обеими руками вырывать из земли камень для поражения противника, который, также будучи проницателен, догадался о злом противу здравия своего умысле, бросился подобно рыси на врага своего, сбил с ног, но, запутавшись в крапиве, сам полетел на него со всего размаху. Кряхтя под тяжестию, тот кое-как выпростал свои руки и крепко впился десятью пальцами в тупей храброго Никандра. Руки и ноги были в движении. Ругательства, крик, оханье раздавались по всей паперти (В. Т. Нарежный)208.

…Как бешеный, Зораб впился рукамиВ его серебряные кудри,Рассыпанные по плечам,В сраженье выпав из-под шлема(В. А. Жуковский)209.Великан схватил Укрому в охапку, сжал его и хотел задушить; только Укрома был крепок, словно мельничный жернов: как ни бился с ним великан, у него ребра не подавались; наш табунщик только пыхтел да пожимался. Сам же он впился в Баклана, как паук, уцепился за него обеими руками подмышки, запустил пальцы, рванул и выхватил два клока мяса. Великан заревел от боли как бешеный и руки опустил, а Укрома стал на ноги, как ни в чем не бывал, и, не дав великану опомниться и с силою справиться, схватил его за обе ноги, тряхнул и повалил, как овсяный сноп (О. М. Сомов)210.

У самого Пушкина это слово употребляется в значении «вцепиться». Ср. в «Утопленнике» (1828): «Все в нем страшно онемело, / Опустились руки вниз, / И в распухнувшее тело / Раки черные впились» (III: 119). Наконец, в «Скупом рыцаре» (1830) Герцог обращается к Альберу, ухватившемуся за брошенную перчатку: «Так и впился в нее когтями! – изверг!» (VII: 119).

Ex ungue (dentibus?) leonem

В научных комментариях и работах, посвященных «Гавриилиаде», интересующее нас место в поэме обходится молчанием, хотя еще в 1908 году молодой ученый Владимир Розов в статье «Пушкин и Гёте» высказал предположение, что его источником стал эпизод из привлекшей внимание Пушкина211 шутливой эпопеи Гёте «Рейнеке-лис»: «Архангел Пушкина побеждает Сатану тем самым грубым приемом, каким и Рейнеке-лис своего противника волка»212. У Гёте хитрый Лис, положенный волком Изенгримом (Ysengrim) на лопатки, в последний момент высвобождает лапу и хватает своего могучего противника когтями за то же самое место, которое Пушкин назвал роковым213.

Другой, на этот раз мифологический, источник этого эпизода в «Гавриилиаде» предложил в середине 1920‑х годов филолог-классик Соломон Лурье. По мнению исследователя, единоборство дьявола с Гавриилом в пушкинской поэме является несомненным плодом «порнографической фантазии Пушкина, особенно же некрасивый способ победы: первоначально успех на стороне дьявола, он корректно бьет архангела в лицо (в зубы, тянет за волосы и так далее); в ответ на это Гавриил (ст. 421) „впился ему в то место роковое“, и этот прием решил исход битвы»214. Между тем, полагает Лурье, Пушкин не выдумал этот сюжет, но заимствовал его из апокрифического «Египетского евангелия», инкорпорировавшего целые пласты египетской мифологии:

<…> ход битвы между прототипом дьявола – Сетом – и прототипом Гавриила и Христа – Гором – был точь-в-точь такой же, как у Пушкина: сперва Сет ударил Гора в лицо и выбил ему глаз, но Гор изловчился и оторвал Сету его половой орган, благодаря чему и одержал победу. Плутарх <…> видел даже статую, изображавшую Гора с победным трофеем – членом Сета – в руке. Таким образом, и этот эпизод, по-видимому, заключался в одной из поздних версий «Египетского евангелия»215.

Как мы видим, и Лурье под орудием «некрасивого способа победы» несомненно понимает руку (кисть) Гавриила (заметим, что в пушкинской поэме архангел оказывается гуманнее гётевского Лиса и египетского Гора и отпускает сдавшегося соперника восвояси). В то же время можно вспомнить, что членовредительский мотив представлен и в апокрифических легендах о единоборстве сатаны и архангела. Так, в одном из армянских преданий на этот сюжет (ср. в «Гавриилиаде»: «Но говорит армянское преданье…») рассказывается о том, что Гавриил, забрав корону у Сатаны, скрылся на небе, но Сатана догнал его и укусил в ступню: «Гавриил обратился к богу за помощью, и сатана тотчас упал с откушенным куском ступни во рту. Поэтому, говорят, у человека ступни с выемкой» (сходный мотив есть и в южнославянском фольклоре)216.

Наконец, мотив укуса мужского полового органа присутствует в русской похабной поэзии (правда, насколько нам известно, уже более позднего времени), например в «Утехах императрицы» псевдо-Баркова, где используется тот же, что и в «Гавриилиаде», глагол:

И нашу царскую кокеткуОбъял садический экстаз:С азартом делая минетку,Зубами в член ему впилась 217.В массовой культуре пушкинская шутка о впившемся в «место роковое» архангеле упоминается в самых разных контекстах, но без какой-либо «физической» конкретизации218.

Какое же из этих значений – рука или зубы – было актуализировано Пушкиным в поэме? Думаю, что с большой долей уверенности можно заключить, что поэт в этом эпизоде имел в виду все-таки руку проворного Гавриила (в отдельных списках поэмы на месте канонизированного Томашевским «впился» встречаются «вонзился вдруг» и «вцепился вдруг»)219.