Полная версия:

Последнее путешествие, или Секрет племени Боро-Роро

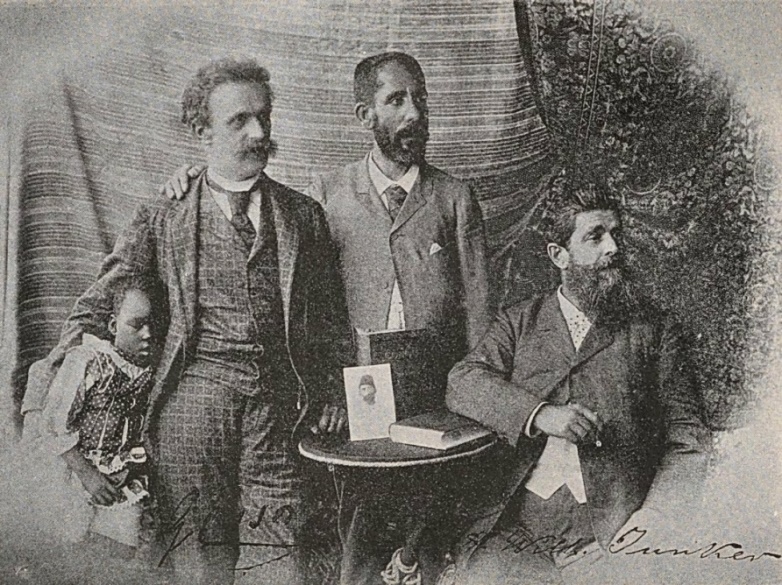

В.В. Юнкер (справа) со своими спутниками.

Менее известна была другая сторона карьеры географа. Как и многие его коллеги, Юнкер сотрудничал с военно- картографической службой и, хотя до недавних пор интерес этого департамента к Африканскому континенту был весьма ограниченным, стоявшая за его спиной разведка Империи старалась не выпускать путешественника из виду. Получалось это не всегда – около года назад, Юнкер пропал где-то в Судане и лишь недавно объявился в Буганде, к западу от озера Виктория, или Виктория-Ньяза, как именовал его в своих записках русский путешественник.

Но, так или иначе – доклад закончен, передан по назначению, и теперь следовало дожидаться, когда граф, ознакомившись с ним, примет меры, которые сочтёт необходимым. Какими они могут быть, Вениамин мог только гадать, а пока – у него имелось ещё одно незаконченное дело. Юлдашев, в принципе не делавший ничего случайно, не зря упомянул о Бёртоне – и Остелецкий, не дожидаясь предметных указаний, занялся петропавловским узником всерьёз. И вот, кажется, подошло время обобщить накопленные материалы, – и те, что были добыты полтора года назад, когда англичанина доставили на допрос и свежие, полученные совсем недавно, на днях, на конспиративной квартире, куда Бёртона возили в арестантской карете под охраной жандармов.

Юлдашев, упомянув о своём интересе к узнику больше о нём не вспоминал. Но интуиция, шестое чувство, чуйка опытного аналитика говорили Вениамину: количество в полном соответствии с законами диалектики, сформулированными немцем Гегелем, вот-вот перейдёт в качество – и если не упустить этот момент, можно, как говорят игроки, сорвать банк. Иначе – недели, месяцы копания в мелочах без особой надежды на результат.

И был ещё момент, который Остелецкий сознательно отодвигал на задний план. Случайная оговорка англичанина о некоем таинственном месте в самом сердце Чёрной Африки, которое он обнаружил во время одного из своих путешествий. Обнаружил – и скрыл от всех. Почему? Что там было такого, о чём узник не говорил, сразу замыкаясь в себе? И почему во время единственной оговорки он чуть ли не выкрикнул: «вы не понимаете! Это не для людей. И уж конечно – не для Британии, мне страшно подумать, как наши политики им распорядятся…»

Тогда Вениамин отнёс эту странную откровенность на счёт нервного срыва, последовавшим за провалом в Басре и заключением в тюрьму, и более к ней не возвращался, откладывая на потом. Что ж, пожалуй, пришло время навести в этом вопросе ясность?

Ладно, об этом он подумает завтра, а сейчас – можно отправиться домой, сварить глинтвейн, посидеть возле камина с книгой. Неделю назад из Англии прислали вышедшую недавно в лондонском издательстве повесть Роберта Стивенсона ««Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», и Вениамину никак не удавалось выкроить для неё время. Книжица так и лежала неразрезанной на письменном столе рядом с чернильным прибором и серебряным, с рукояткой из слоновой кости, ножиком для бумаги.

Предвкушая удовольствие от знакомства с новым творением знаменитого шотландца, Вениамин не заметил, как добрался домой – он снимал квартиру в доходном доме на Литейном, – и уже на лестнице столкнулся с посыльным в малиновой форменной фуражке. В полученном от него конверте была записка от Карла Греве – старый друг сообщал, что он уже несколько дней, как в Петербурге и предлагал встретиться для обсуждения некоего «прелюбопытного дельца»…

Глава пятая

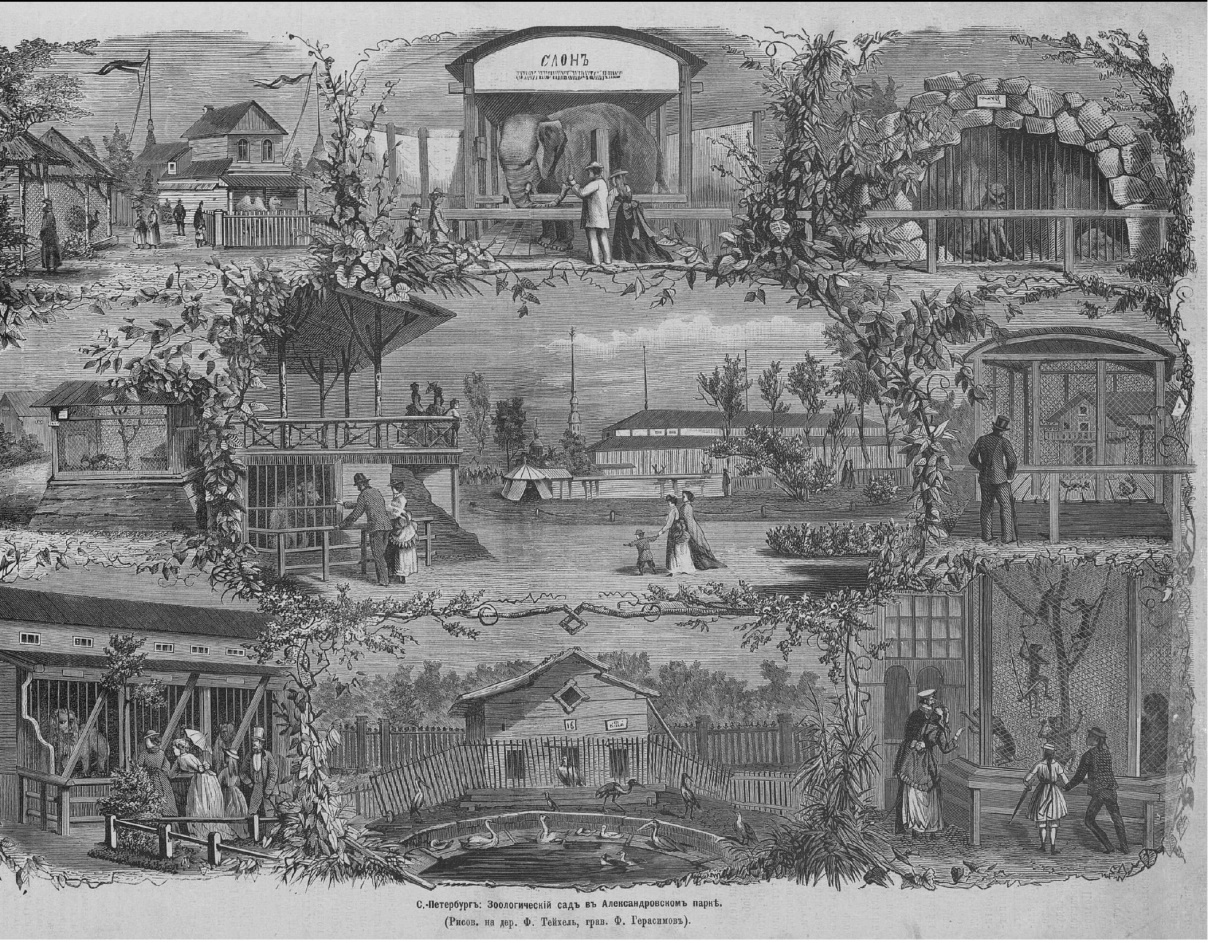

В которой барон Греве и его гость посещают зоосад, Вениамин Остелецкий обещает подумать, а узник Александровского равелина пытается не упасть духом.Слон взмахнул просторными лопухами ушей, поднял хобот, изогнутый на манер латинской буквы «S», и затрубил. Звук отразился от дощатых стен павильона тропических птиц и улетел в противоположную сторону, где над купами деревьев высился украшенный ангелом шпиль собора Петра и Павла. Зрители – а их перед слоновьим загоном набралось не меньше двух дюжин, – захлопали в ладоши, зазвенели восторженные детские крики. Мальчуган в коротеньких штанишках и матроске швырнул животному половину сдобной булки. Гостинец не долетел, зацепился за железные пики, увенчивающие решётку, но умное животное сняло его кончиком хобота и отправило в широченную розовую пасть. Толпа снова разразилась аплодисментами.

– Бобо – так зовут слона – исключительно умён. – сообщил служитель зоосада, коренастый, рыжеволосый тип в форменной фуражке. – От роду ему два десятка лет – для слонов, можно сказать, молодость. Слона преподнёс в дар императору Александру Второму персидский эмир. Покойный государь отдал его в наш зоосад, а заодно и придумал ему имя. Так что, Бобо, можно сказать, царский крестник. А ещё – говорят, баснописец Крылов как раз про Бобо сочинил «Слона и моську»!

– Лишний раз убеждаюсь, барон, какой замечательный город Санкт-Петербург. – заметил литератор. – такой прекрасный парк, да ещё и с зоосадом – чуть ли не в самом центре города!

– Верно, Александровский парк разбит на бывшем гласисе Петропавловской крепости. – согласился Греве. – Правда, зоосад появился сравнительно недавно, около двадцати лет назад, и с тех пор это одно из любимых мест для прогулок петербуржцев, тех, что попроще. Знатная публика традиционно предпочитает Летний сад.

С утра, отвезя Матвея (молодой человек квартировал в доходном доме на Екатерингофском, напротив казарм Гвардейского Флотского Экипажа), они решили побродить по городу. Пообедали в «Дононе», после чего, взяв извозчика, направились на Петербургский остров, в Александровский парк.

– В Париже тоже есть зоосад. – сказал спутник барона. – Расположен он в городском ботаническом саду, который разбили в первой половине семнадцатого века лекари короля Людовика Тринадцатого. Сам зверинец открылся уже после Революции, в девяносто четвёртом, а обустроен в нынешнем виде уже при Императоре.

Уточнять, что речь идёт о Наполеоне Бонапарте, он не стал – для истинного француза существует только один Император…

– Но обитателям парижского зоосада очень не повезло. – продолжал свой рассказ литератор. – Когда пруссаки осадили столицу и подошли к концу запасы провианта, руководство зверинца объявило, что не в состоянии прокормить животных и стало предлагать их на мясо. В итоге в кастрюли парижан попали почти все звери, в том числе и два слона, Кастор и Поллукс. Владелец мясной лавки на бульваре Осман, приобрёл их за двадцать семь тысяч франков и недурно на этом заработал. За мясо со слоновьего тулова брали по сорок-сорок пять франков за фунт, а с других частей – от десяти до четырнадцати.

– Солидно… – Греве обозначил ироническую усмешку. – А публика победнее ела бифштексы из обезьян и фрикасе из выдр и морских свинок?

– Блюда из обитателей зоопарка подавались только в ресторанах для богатой публики. Парижская беднота ловила кошек, крыс и голубей.

– Между прочим, офицеры «Рынды», на котором мы пришли в Кронштадт, тоже поучаствовали в пополнении этого зоосада, подарив ему белого медведя. – сообщил барон. – Случилось это года два назад – тогда наш общий знакомец Казанков ещё не командовал корветом. А сейчас… – он звякнул крышкой карманных часов. – простите, я ненадолго вас покину. Не успел вам сказать, у меня здесь назначена встреча. Это ненадолго, вряд ли больше четверти часа – а вы пока посмотрите на белого медведя, в Парижском зверинце таких нет… Вот, кстати, и мой друг – он, как всегда, точен, минута в минуту!

И приветственно помахал свёрнутой в трубку газетой мужчине в форме флотского офицера, возникшему в противоположном конце аллеи.

* * *– Я в курсе, конечно, что наш с тобой, Гревочка, протеже увлёкся воздухоплаванием, и даже поспособствовал тому, чтобы он попал в Воздухоплавательное бюро к Ренару и Костовичу. Но я не представлял, что дело зашло так далеко!

Двое друзей прогуливались по аллее вдоль загонов с антилопами и африканскими буйволами. Народу здесь было поменьше, чем на соседней аллее с обезьяньими вольерами, так что говорить можно было, не перекрикивая детский галдёж и верещание мартышек, выпрашивающих посетителей подачки.

– А вот представь себе! – ответил барон. – Насколько я понял из его объяснений, довольно, надо сказать путаных – впрочем, я не виню его за это, парень был потрясён встречей с самим Жюлем Верном, – он сумел связать воедино изобретения двух своих наставников и добавить кое-что своё. Изюминку, деталь, которая как раз и позволяет рассчитывать на успех предприятия. А уж я постараюсь, чтобы сей прожект не остался на бумаге!

Греве, как и Остелецкий ещё со времён восточного вояжа внимательно следили за судьбой Матвея. И не просто следили – Остелецкий помог молодому человеку поступить на механическое отделение Технологического института императора Николая Первого. Греве выплачивал ему стипендию от имени супруги, которую Матвей спас во время мятеж – тогда Камилла вместе с остатками экипажа французской канонерки оказалась заперта в горящем пакгаузе, окружённом осатаневшими от ярости аннамитами. Вчерашний гимназист на руках вынес беременную баронессу из здания, чем и заслужил вечную признательность четы Греве. Барон рассчитывал, что Матвей, закончив учёбу, поступит на службу в его пароходную компанию и сделает блестящую карьеру корабельного инженера, но Остелецкий поставил на этих замыслах крест, заявив, что талантливые инженеры нужны в России, и не только во флоте. И, похоже, не ошибся в оценке – добиться признания у таких мэтров воздухоплавания как Шарль Ренар и Огнеслав Костович (оба, помимо инженерных талантов отличались неуживчивыми характерами) было, ох, как непросто…

– Да, именно это я и намерен сделать. – ответил на вопрос Вениамина барон. – Сколько превосходных идей так и остались на бумаге, поскольку не нашлось ни средств для их реализации, ни влиятельных покровителей, что в нашем благословенном отечестве ничуть не менее важно! Что касается денег – часть выделю я, ещё сколько-нибудь можно собрать по подписке.

«Русский изобретатель и всемирно известный французский литератор собираются повторить путешествие, описанное в одном из его романов!» – на такое наша публика клюнет! Но всё же без поддержки военного ведомства не обойтись, это ты, надеюсь, понимаешь?

– Конечно, понимаю. – согласился Остелецкий. – Тем более, что охтинское Воздухоплавательное бюро подчинено им, использовать его наработки, не получив на это официального разрешения не получится. Но тут я сложностей не предвижу. Меня волнует другое…

Он умолк, и некоторое время друзья шли молча. Греве терпеливо ждал.

– Хотелось бы убедиться, что это действительно серьёзный проект, а не фантазии вчерашнего гимназиста, начитавшегося мсье Жюля Верна? – заговорил наконец Вениамин. – Не подумай, я высоко ценю Матвея – он парень толковый, трудолюбивый, голова варит, дай бог всякому но… увлекающийся чересчур, что ли?

– Это вообще свойственно молодости. – не стал спорить барон. – Вспомни себя в его возрасте.

– Так-то оно так, только ты, Гревочка, конечно, человек опытный, много повидавший, но, уж извини, не инженер! Я тоже не силён в технике и инженерном деле. Как правильно оценить – толковая это идея или обыкновенное прожектёрство восторженного неофита от воздухоплавания? Если дело закончится пшиком – мы с тобой выставим себя форменными болванами. И для Матвея будет удар, после такого он может сломаться и забросить инженерное дело!

Греве пожал плечами.

– Думаю, ты его недооцениваешь – парень крепкий, не из тех, кто сдаётся после первой неудачи. Но ты прав: в воздухоплавательной науке мы с тобой профаны. А вот Серёжка Казанков, как я слышал, неплохо в ней разбирается, да и с техникой дружит, в отличие от нас, грешных. Кстати, он сейчас в Петербурге…

– Да, я в курсе. – кивнул Остелецкий. – На днях встречались в Адмиралтействе, он приходил за новым назначением. Давай-ка, Гревочка, попросим Серёжку ознакомиться с проектом Матвея. Сугубо неофициально, разумеется – вроде как услышал что-то такое от тебя, и стало ему любопытно… Ну а по результатам этой, с позволения сказать, инспекции и будем решать. А я пока наведу кое-какие справки – наметилось тут некое совпадение интересов, надо всё хорошенько взвесить, обмозговать…

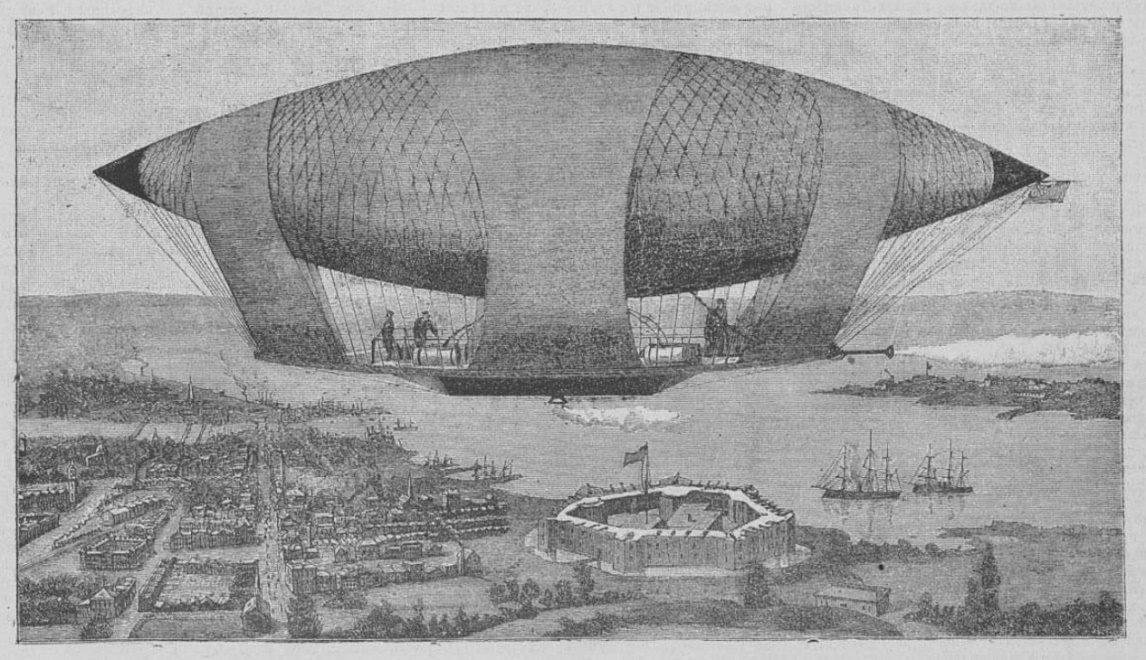

Гомон на аллее усилился. Зеваки, посетители зоосада оторвались от клеток и вольер и смотрели в небо – там, на высоте сотни саженей над шпилем собора Петра и Павла выписывал широкую дугу аэростат. Под его бледно-жёлтым веретенообразным баллоном на едва видимых с такого расстояния сетках висела решётчатая балка, на конце которой неторопливо перемалывал воздух пропеллер с широкими лопастями. На боку баллона большими церковнославянскими буквами была сделана надпись: «Черномор». За аэростатом тянулся лёгкий дымок – он выходил их загнутой вниз и назад трубы и быстро таял в прозрачном петербургском воздухе.

– Ну вот, дюша мой, и аргумент в пользу нашего с тобой протеже. – сказал Греве. – Это, конечно, далеко не тот аппарат, на котором он собирается перелететь через Африку – но паровая машина, как ты сам можешь убедиться, в наличии. Хочешь пари? Ставлю наилучшую гавану против пахитоски петербургской фабрики «Лафем», что Матвей сейчас на его борту?

– Не хочу, жаль пахитоски. – отозвался с усмешкой Вениамин. – Умеешь ты, Гревочка, настоять на своём!..

* * *Ключ проскрежетал, поворачиваясь в замке. Дверь камеры – низкая, дубовая, вся усаженная шляпками кованых железных гвоздей, распахнулась.

– Проходи, номер семнадцатый!

…и с таким же скрежетом захлопнулась за спиной. Получасовая прогулка во внутреннем дворике равелина осталась позади; на дощатом привинченном к полу столе дымил обед. Арестант номер семнадцать присел к столу, но есть не стал – отодвинул оловянную миску в сторону, поднялся и шагнул на середину камеры. Выпрямился, сделал несколько наклонов, отвёл назад до хруста в плечах согнутые в локтях руки – и несколько раз повторил эти движения, сопровождая их резкими поворотами торса.

Вправо-влево. Вправо-влево.

Потом – семь шагов от окна до двери и ещё семь от двери до окна. И снова – вправо-влево, семь к двери, семь к окну…

И снова. И опять. И ещё.

Он остановился, помотал головой из стороны в сторону, потом тряхнул снизу вверх, зажмурился и открыл глаза: перед взглядом ними расплывались красные, синие, зеленые круги. Гимнастика освежила, рассеяла, но напряжение, словно гвоздь, вбитое в макушку, никак не хотело отпустить. Лёг, закрыв глаза, глубоко, ровно дыша, пробовал даже считать до ста – нет, сон не шёл. Он вставал, ходил по камере, возвращался на койку, накрывался с головой тощим суконным одеялом, ворочался, вздыхал, порой забывался на мгновение, но тут же, вскидывался, растревоженный каким-то непереносимым видением, пытался вспомнить детали увиденного – и не мог, цепляя памятью мостовую в зарешеченном окошке арестантской кареты, кожаную с острием на макушке каску жандарма-конвоира, давящие, обитые снаружи железом стенки… Потом отходил от полусонных видений – и обнаруживал себя в той же глухой замкнутости, каменной, сводчатой, давящей тяжестью низкого потолка – словно на дне огромного потайного сундука, закрытого на сотню замков, заколоченного тысячей гвоздей и обмотанного для верности ржавыми цепями со звеньями, разменом с суповую тарелку.

Шальная мысль о побеге, пришедшая в голову во время недавней поездки на допрос, никак не отпускала – не давала покоя, сушила мозг, сосала, подобно поселившейся под порогом кикиморе (чуждый, не вполне понятный образ, позаимствованный из прочитанной недавно книжицы на русском языке), сердце. Разумом арестант понимал и тысячу раз повторил себе, что затея эта обречена на провал, и даже в том невозможном случае, если он сумет вырваться на волю – бежать всё равно некуда. Он смог бы затеряться на Востоке, в Индии, даже в Африке – особенно в Африке! – но не в этой огромной северной стране, где всё незнакомо, всё чуждо, всё враждебно…

Он сел на койке, выпрямился, помотал головой. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, уселся, сложив ноги по-турецки, закрыл глаза и принялся повторять про себя слова:

«… можно ли мысленно измерить ширь пустоты восточного пространства? – Нет, о Превосходнейший в мире. – А ширь пустоты южного, западного, северного пространства, пустоты пространства со всех четырёх промежуточных сторон, пространства верхнего и нижнего – можно ли мысленно измерить? – Нет, о Превосходнейший в мире. – А можно ли распознать Так Приходящего по телесному образу? – Нет, о Превосходнейший в мире, нельзя по телесному образу распознать Так Приходящего. – И по какой причине? – То, о чем Так Приходящий проповедовал как о телесном образе, не есть телесный образ…»

Он не был буддистом, как не был мусульманином, христианином или приверженцем любого религиозного учения, – но именно алмазная сутра всегда приносила ему если не утешение, то хотя бы успокоение… в котором он сейчас нуждался сильнее всего. Ведь беспокойство, которому нельзя дать выход вовне, есть первый шаг к отчаянию; отчаяние же подтачивает волю, лишает надежды, губя узника вернее, чем любые тяготы заключения. И если он действительно намерен вырваться из этих опостылевших стен – нельзя позволить себе раскисать. Шанс обязательно представится, а уж сумеет ли он его распознать, обратить к своей пользе – зависит только от него самого.

Глава шестая

в которой Матвей даёт пояснения, барон Греве испытывает неловкость, а граф Юлдашев принимает решение.Охтинские Адмиралтейские верфи размешались на левом берегу Большой Невы, в самом устье, со времён Петра Великого. Позже, при Александре Благословенном их перенесли на Галерный двор, продав освободившуюся землю под застройку. Из прежних сооружений сохранились лишь три старых эллинга, самый большой из которых и выделили вновь созданному Воздухоплавательному Бюро. Перед этим эллингом и вылез из извозчичьей пролётки капитан второго ранга Казанков, приехавший сюда по просьбе своего старинного друга барона Греве – с инспекцией, как тот выразился, сопроводив это казённое словечко многозначительной ухмылкой.

Ну что ж, с инспекцией так с инспекцией – Серёже не впервой было осматривать строящиеся суда. Смущало, что на этот раз судно воздушное – с подобными диковинками он имел дело один-единственный раз, когда в джунглях Тонкина поднял на воздух ангар с управляемым аэростатом французского инженера Поля Ренара. Точнее, сделал это его подопечный, московский гимназист Матвей Анисимов, который сейчас встречал своего бывшего командира у ворот эллинга. Что касается инженера Ренара, то он, будучи одним из руководителей Воздухоплавательного бюро, наверняка пребывал где-то поблизости.

Стоящий на часах усатый кондуктор в бескозырке с ленточкой Гвардейского Экипажа посмотрел на визитёра с подозрением, но пропуск спрашивать не стал: во-первых, цельный капитан второго ранга с Георгиевским крестом на шинели, а во вторых – раз встречает его здешний сотрудник в форменном кителе, то, значит, так и нужно. Так что часовой браво взял под караул и проводил гостя настороженным взглядом. Оно конечно, начальству виднее – но вдруг визитёр вздумает курить в эллинге? На этот счёт у кондуктора имелось строжайшее предписание от инженера Костовича, начальника бюро: выталкивать нарушителя взашей, невзирая на чины и звания.

Эллинг, отведённый для постройки воздушных судов, был изнутри пуст, огромен и гулок. Помещавшийся здесь ранее постройки «Черномор» сейчас висел над лётным полем, в четверти версты от эллинга, болтаясь у причальной мачты на сыром балтийском ветру, словно жестяной флюгер на крыше лютеранской кирхи. Освободившийся после его постройки стапель был уже наполовину разобран; в глубине ангара громоздились какие-то бочки, трубы, железные ящики и огромные, на семь вёдер, стеклянные бутыли, помещённые в плетёные высокие корзины – от всей этой свалки остро пахло кислотой. «Газодобывательная станция, – догадался Казанков. – здесь, надо полагать, получали водород для наполнения аэростата, для чего обрабатывали разбавленной серной кислотой железные опилки. Реакция протекала в особых ящиках, выложенных изнутри керамическим кирпичом – такой процесс использовал ещё в шестнадцатом веке великий Парацельс, первым выделивший водород, а подробно описал эту реакцию столетием спустя английский химик Роберт Бойль.

Сергей, интересовавшийся химией ещё в Морском Корпусе, хорошо представлял себе процесс производства лёгкого газа. И теперь удивлялся: как руководство Воздухоплавательного Бюро решилось разместить взрывоопасное производство в эллинге, где и без того много горючих материалов? Вот, к примеру, балки, выгнутые по шаблону шпангоуты – явно части некоей конструкции изготовленные из… нет, не из обычной древесины, а из какого-то странного, похожего на дерево материала, обладающего ярко выраженной слоистой структурой.

– Это арборит. – пояснил Матвей, перехвативший взгляд гостя. – Он состоит из слоёв шпона, проклеенных под прессом клеем особого состава. Изобретение серба Огнеслава Костовича, начальника Воздухоплавательного бюро. Арборит он придумал несколько лет назад, даже фабрику открыл здесь, в Петербурге – на ней делают из арборита бочки, ящики, сундуки, разборные домики, части рангоута для морских судов. Для воздухоплавания просто находка: лёгкий, прочный, практически не гниёт, да и деталь можно изготовить любой, самой сложной формы. Сейчас мы делаем из арборита станину паровика для «Охтинского сокола» вместо старой, из клёпаного железа. Да, забыл сказать – арборит почти не горюч, это тоже важно…

– И что же, вы собираетесь сделать из этого арборита гондолу своего дирижабля?

– Да, в форме лодки. – подтвердил догадку моряка Матвей. – Если придётся садиться на воду – достаточно будет обрубить сетки, крепящие гондолу, и можно плыть! Гондола-лодка составлена из двух частей. В передней команда с пассажирами, припасы, приборы и инструменты, а в задней – паровая машина и топливо. При аварийной посадке на воду эти части можно отделить одну от другой, чтобы избавиться от мертвого груза, в который с этого момента превратится паровик. Конструкция воздушного корабля вообще такова, что во время полёта можно избавляться от отдельных его частей. К этой мере придётся прибегнуть в случае непредвиденно высоких потерь водорода – сбросить, к примеру, паровик и продолжить полёт по воле ветра, полагаясь на балласт и выпускной клапан.

– Как это делали доктор Фергюсон и его спутники. – сказал Казанков. – Или герои другого романа мсье Жюля Верна, «Таинственный остров», там тоже фигурирует воздушный шар, Там, помнится, когда закончился балласт, воздухоплаватели обрезали сетки и сбросили в океан корзину своего шара…

– Именно так, Сергей Ильич. – подтвердил Матвей. – Только в нашем случае, подобные меры, хотя и являются крайними, но всё же предусмотрены конструкцией – а значит, и связаны с куда меньшим риском.

Казанков подошёл к большим листам, развешанным на одной из стен эллинга. Листы были покрыты чертежами и схемами, испещрены карандашными пометками – видно было, что здесь много работают, обсуждают новые идеи, отбрасывают негодные и переходят к следующим, тоже испытывая их на прочность.

– Значит, ваш аэростат будет оснащён паровым двигателем?

– Мы с подачи мсье Ренара предпочитаем термин «дирижабль». Что до двигателя – да, мой проект подразумевает именно паровую установку.

– Насколько мне известно, аппарат Ренара под названием "La France", тот, что впервые в истории воздухоплавания совершил полёт по замкнутому маршруту, был оснащён электрическим мотором. И на том, корабле, который мы с вами сожгли в Тонкине, тоже стоял электромотор, питающийся от гальванических батарей. Почему же вы отказались от проверенного решения?

Молодой человек пожал плечами.

– Ну, не я один. На «Охтинском соколе» тоже стоит паровик – пока опытная установка, с массой конструктивных недочётов, над ней ещё работать и работать… Что до электрических моторов – то тут два соображения, одно главное, другое… тоже главное.

– Тяжесть батарей? – понимающе сощурился Казанков.

– Да, весят они изрядно да и заряда хватает ненадолго. Можно, конечно, взять с собой химикаты для перезарядки – но такого запаса надолго не хватит. Собственно, это и есть первое соображение; второе же заключается в том, что я намереваюсь использовать водорода, а не светильный газ, как в дирижабле мсье Ренара или «Охтинском соколе». Водород в смеси с воздухом крайне взрывоопасен, а где электричество – там и искры!

– Можно подумать, от топки котла нет искр! – моряк покачал головой. – Видели, как по ночам из пароходной трубы искры летят? Чисто фейерверк!