Полная версия:

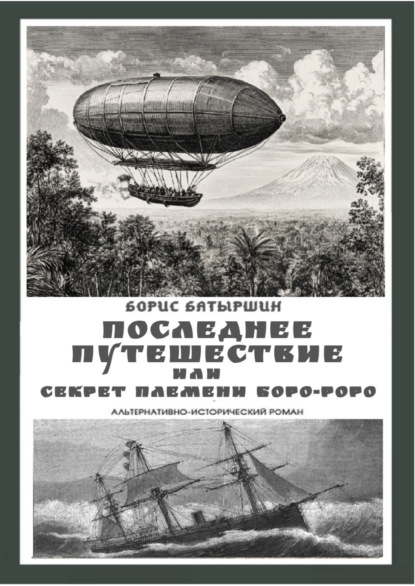

Последнее путешествие, или Секрет племени Боро-Роро

– Было дело. – не стал спорить Греве. Нелюбовь европейцев, и особенно французов к императору Николаю Первому была общеизвестна. – Но давайте лучше оставим политику. Мир, увы, несовершенен, идеальное устройство государства люди отыщут, надо полагать, никак не раньше, чем доберутся до Луны – уж не знаю, из пушки или каким-либо иным способом?..

– Соглашусь с вами, дражайший барон! – собеседник Греве обозначил учтивый поклон. – Будем пока наслаждаться красотами вашей Северной Пальмиры. Право же, я хотел бы описать их в своём новом романе! Правда, подходящего сюжета пока нет, но это дело наживное…

– Между прочим, о сюжетах… – Греве остановился возле афишной тумбы. – Обратите внимание, вам наверняка будет любопытно!

Надпись на самой большой афише гласила: «Литературное студенческое общество Санкт-Петербурга проводит публичные чтения «Писатели-футуровидцы в современной литературе». Чтения состоятся в 4 часа пополудни, в большом зале Практического Технологического института, Московский проспект, 26. Входной билет 5 копеек, малоимущим студентам и гимназистам вход бесплатный».

– Футуровидцы? – удивился литератор. – Впервые слышу.

Это кто же такие?

– Да вы и есть, мсье с вашими «научными» романами – так вы их, кажется, называете? Как видите, у нас, в России этот жанр настолько популярен, что для него придумали даже специальный термин!

Греве извлёк из жиленого карманчика часы, звякнул крышкой.

– Начало через два с половиной часа. – сообщил он своему спутнику. Может, заглянем, послушаем? А пока суд да дело, зайдём в «Палкин», пообедаем – там подают изумительные расстегаи к ухе, пальчики оближете!

* * *– Говоря о жанре вымышленных путешествий – в последнее время используется непривычный для русского слуха термин «фантастика», – начать стоит с Сирано де Бержерака, его романов «Иной свет, или государства и империи Луны» и «Иной свет, или государства и империи Солнца». Увидевшие свет после смерти автора, они, по сути, стали первыми в этом жанре – хотя, это более философское, нежели приключенческое произведение, в котором автор откровенно издевается над системой Птолемея, отрицает бессмертие души и глумится над верой в чудеса. В романах ощущается влияние романа идей гностицизма, алхимии, теософии, натурфилософии и средневековых мистиков, а так же аллюзии на творчества Рабле, утопии Томаса Мора и Кампанеллы – последний даже выведен в качестве одного из персонажей «Государств и империи Солнца»…

Занявший кафедру студент в форменном сюртуке Горного института говорил резко, помогая себе для убедительности жестами. Аудитория, состоящая по большей части, из студентов же, внимала – и только на галёрке, почти сплошь заполненной гимназистами, время от времени раздавался шум.

– Стоит заметить, что у этих необыкновенных путешествий был предшественник, некий Фрэнсис Годвин, автор романа «Человек на Луне». – продолжал докладчик. – Главный герой этого произведения так же появляется на страницах «Государств и империи Луны». Но куда больше можно сказать о последователях Сирано: Свифт с его «Путешествиями Гулливера», «Микромегас» Вольтера, „Путешествие на Луну“ Фонтенеля – увы, это произведение не блещет ни учёностью, ни своеобразным стилем…

– А что же Россия? – выкрикнули с пятого ряда. – Неужели в наших литературных пенатах нет ничего подобного?

– В нашей литературе первым произведением такого рода стала повесть Николая Карамзина «Остров Борнгольм», увидевшая свет в тысяча семьсот девяносто четвёртом году. Она до некоторой степени задала традицию фантастического (если мне будет позволено и далее использовать этот термин) жанра – мистические, таинственные истории вроде появившейся пятнадцатью годами спустя повести Василия Жуковского «Марьина роща», в которой автор использует каноны ставшего тогда модным готического романа.

Публика отозвалась сдержанным гулом. Похоже, за почти век, миновавший со времени написания повести, готические романы не растеряли своей популярности.

– К этим же приёмам обращается и Михаил Загоскин в романе «Юрий Милославский или русские в 1612 году», где так же прослеживаются мистические мотивы: пророчество, вещий сон, колдовство, пленение, заточение в подземелье, возмездие за грехи, запретная любовь. Позже он публикует цикл рассказов «Вечер на Хопре», объединяет которые обсуждение сверхъестественных явлений, событий далекого прошлого, страшных историй и суеверий, не имеющих рационального с точки зрения рассказчика объяснений.

В середине двадцатых в русской прозе окончательно формируется жанр романтической повести с фантастическим уклоном. Одним из первых произведений подобного рода стала «Лафертовская маковница» Алексея Перовского, опубликованная в двадцать пятом году, получившая весьма высокую оценку самого Пушкина. Позже мистические мотивы он сам использует в повести «Гробовщик» и, разумеется, в «Пиковой даме. Стоит так же упомянуть о Владимире Одоевском и его повестях «Косморама», «Город без имени» и «4338-й год». И, разумеется, Гоголь – здесь пояснения излишни, это и так всем известно…

Галёрка опять отозвалась весёлым гомоном – да, мол, известно, и ещё как! Докладчик дождался тишины и продолжил:

– Как вы можете заключить, отечественная фантастическая литература обращается ко всему мистическому, загадочному, таинственному. Из общего ряда выбивается, разве что, «Четвёртый сон Веры Павловны» из известного всем присутствующим произведения. Смело можно сказать, что это чуть ли не первый в российской литературе пример жанра, вынесенного в название нашего собрания, а именно – футуровидения, рассуждения о будущем…

На этот раз загудела не только галёрка. Автор романа «Что делать» заслуженно считался возмутителем общественной мысли и смутьяном; номера «Современника», в которых он был опубликован, изъяли, что не помешало тексту разойтись в рукописных копиях, не считая нескольких зарубежных изданий. В студенческой, захваченной фрондой среде он пользовался неизменной популярностью уже третий десяток лет.

– Никогда не слышал об этом писателе. – шепнул литератор своему спутнику. Им с бароном не досталось сидячих мест, так что выступления пришлось слушать, стоя между колонн в конце зала.

– Неудивительно, мсье. – отозвался Греве. – Это сугубо наше, русское, иностранцам не слишком интересно. Хотя, насколько мне известно, книга переводилась на многие европейские языки, включая и французский.

– …но даже этот роман, где говорится, в том числе, и о некоторых научных чудесах будущего, посвящён в основном, преобразованию общества и государства. – докладчику пришлось повысить голос, поскольку гул в зале не утихал. – Прочие детали намечены лишь в самых общих чертах, вдаваться в подробности автор не счёл нужным. Чего никак не скажешь о рассказе американца Эдгара Алана По «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля». В нём, немало внимания уделено именно техническим подробностям – конструкции построенного главным героем гигантского воздушного шара и способах получения лёгкого газа, неизвестного никому, кроме таинственного гражданина города Нант…

Барон при этих словах усмехнулся.

– Может, это о вас, мсье? – прошептал он, обращаясь к спутнику. – Вы ведь тоже родом из Нанта, и к тому же так замечательно описали путешествие на воздушном шаре через Африку…

– Я знаком с этим рассказом По, как и с другими его произведениями. – так же шёпотом отозвался француз. – И, безусловно, отдаю должное его таланту. Но должен вас разочаровать друг мой: в тридцать пятом, когда он увидел свет, мне было всего семь лет – я не помышлял ни о воздушных шарах, ни о лёгком газе, а если и путешествовал, то лишь пешком под стол, да изредка на соседний двор!

– И теперь от творений Эдгара По мы переходим к жанру научного романа, созданному Жюлем Верном. – докладчик приосанился, всем своим видом показывая, что приступает к главной части своего выступления. – Именно этот жанр и составляет тему нашего сегодняшнего собрания, и именно ему будут посвящены несколько следующих выступлений. Но прежде я хочу дать слово нашему товарищу, студенту Технологички, который, подобно доктору Фергюсону, Импи Бабрикену, Робуру-Завоевателю и прочим персонажам, порождённым талантом великого футуровидца, собирается воплотить свои инженерные идеи в действительность. Прошу вас, господин Анисимов!

Сидящие в зале зашумели, заозирались, высматривая молодого человека, спешащего из задних рядов к кафедре. Те, кто сидел поближе, могли разглядеть гражданский знак ордена святой Анны, прикреплённый к лацкану форменного сюртука.

– Это же Матвей Анисимов! – удивился барон. – Мой протеже и знакомый ещё по Индокитаю, я о нём давеча упоминал… Вот уж не думал, что он тоже увлечён футуровидением!

– Насколько я понимаю, этот молодой человек занимается более техникой, нежели литературой. – ответил собеседник барона. – Хотя, тема его доклада меня заинтересовала – так что, если вы не против, давайте послушаем.

Греве кивнул.

– Как вам будет угодно, мсье! А когда собрание закончится, я вас познакомлю. Уверен, вам найдётся, о чём побеседовать!

* * *От Сенатской площади до пересечения Московского и Загородного проспектов, где стоит здание Технологического института, под крышей которого состоялось вышеописанное литературное мероприятие, рукой подать – версты полторы, не больше. Но… мало ли в столице Империи ежедневно проходит разнообразных литературных вечеров, публичных чтений, выставок и прочих событий культурной жизни? Возможно, среди столичных репортёров нашёлся бы такой, кто был в курсе их всех – но к капитану второго ранга Сергею Казанкову, только что вышедшему из-под шпица (так среди флотских офицеров было принято именовать здание Адмиралтейства, чей восточный фасад как раз и выходит на Сенатскую), это не относилось. Он понятия не имел о сборище футуровидцев, более того – расскажи ему кто-то об этом, несомненно, любопытном мероприятии, рассеянно кивнул бы в ответ и выбросил полученные сведения из головы. У него хватало забот, из-за которых немудрено забыть и о вещах куда более важных, чем студенческие споры о техническом прогрессе и его отражении в беллетристике.

Начать с того, что все его планы на ближайшие год-полтора только что пошли крахом. Вместо того, чтобы, сдав «Рынду» с рук на руки преемнику и отправиться на остров Мармара, где дожидались молодая жена и сын, ему предстояла миссия – нет, Миссия, с большой буквы, если судить по интонации адмиралтейского чиновника, вручавшего ему облепленный гербовыми печатями пакет с предписанием. Этот пакет, до сих пор не распечатанный, помещался сейчас за отворотом форменного сюртука. Серёжа был осведомлён о его содержании и не испытывал по этому поводу ни малейшего энтузиазма – хотя можно было с ходу назвать пару дюжин таких же как он, капитанов второго ранга, которые многое отдали бы, чтобы получить такой же пакет…

Итак, «Рынде» предстояло отправиться в Индийский океан. Маршрут известный, по которому не раз приходилось хаживать – из Кронштадта вокруг Европы, на Средиземное море; оттуда Суэцким каналом в море Красное и дальше, вдоль восточных берегов африканского континента, к острову Занзибар. Корвет будет сопровождать доброфлотовский пароход «Казань», который должен был доставить на остров имущество и персонал создаваемого там российского консульства, включая посла, стайку дипломатических чиновников, дюжину человек обслуги и полувзвод Гвардейского Морского Экипажа, охрану будущего консульства.

Вместе с российскими судами, на Занзибар отправится ещё один корабль – германская канонерская лодка «Адлер». Канонерка присоединится к отряду в Киле, имея на борту Фридриха-Вильгельма Прусского, сына кронпринца Фридриха.

Мореходная канонерская лодка «Адлер», Германия

Узнав о столь важном назначении, Казанков удивился – за что это ему такой почёт? Оказалось, что всё в событиях, имевших место в ходе недавней войны с Британией – тогда вспомогательный крейсер «Москва», которым он командовал, утопил парой самодвижущихся мин английский корвет «Баккант», чем спас от верной гибели не только команду русского клипера «Крейсер», но и султана Занзибара Баргаша ибн Саида аль-Бусаида, не побоявшегося вступить в бой с британской эскадрой на стороне русских гостей[8]. «Москва» сняла чудом уцелевшего владыку острова и ещё два десятка занзибарских моряков с обломков яхты «Глазго», за что Серёжа был обласкан султаном – и теперь здравый смысл требовал поставить командиром отряда, отправленного с дипломатической миссией, именно его. Восток крайне чувствителен к подобным знакам, объяснил адмиралтейский чиновник, вокруг Занзибара завязывается сейчас нешуточный клубок – и упускать лишнюю возможность обеспечить расположение султана, конечно, не стоит.

Что ж надо, значит надо – Серёжа, изобразил приличествующий случаю энтузиазм и поспешил покинуть начальственный кабинет. Похоже, Гревочка таки напророчил, уныло думал он, шагая по набережной вдоль бесконечного фасада Зимнего дворца – после этой миссии командирское место на мостике одной из императорских яхт вырисовывается перед ним с удручающей отчётливостью…

Глава четвёртая

В которой Матвей говорит о своём замысле, барон Греве и его гость дегустируют портвейн, а Вениамин Остелецкий предаётся раздумьям.– Допустим, ваш новый паровик – достаточно лёгкий, чтобы его можно было разместить на вашем аппарате. – задумчиво произнёс Греве. – Могу так же допустить, что он при этом развивает достаточную мощность. Но как, скажите мне, вы сумеете запасти достаточно угля, для котла? Корзина аэростата – это всё же не паровозный тендер, много туда не навалишь. Да и вес…

– Ну, во-первых, корзины тут, как я понимаю, нет. – ответил вместо Матвея литератор. – Вместо неё – решётчатая гондола, изготовленная из бамбука и этого, как его…

– Арборита. – с готовностью подсказал юноша. – Это особый материал, изобретение Огнеслава Костовича, начальника Воздухоплавательного бюро. Я с ним работаю…

– Вот именно, из арборита, спасибо. – литератор низко склонился к расстеленным на столе чертежам. – К тому же, запасы топлива можно пополнять во время полёта, попросту напилить деревянных чурок. Он

Беседовали они в гостинице петербургского особняка Греве, куда отправились по окончании футуровидческих чтений. Матвей был настолько потрясён, что кумир его юношеских мечтаний заинтересовался представленным им докладом, что вернул себе способность ясно изъясняться только трёх стаканов чая, слегка сдобренного коньяком.

– Деревянные чурки и уголь – это не все виды доступного топлива. – добавил молодой человек. – Топка котла новой конструкции, снабжена особым приспособлением, горелкой, питаемой жидким маслом, неважно, минеральным, животным или растительного происхождения. Жители земель, над которыми будет проложен маршрут перелёта, наверняка получают масло из дикорастущих растений или масличных культур – так что можно будет приобретать его по дороге. Но главное соображение иное – я полагаю, что нам понадобится для этого перелёта не так уж много топлива!

– Каким образом? – Греве удивлённо вздёрнул брови. – Воздушный рейс через континент – это, знаете ли, не полёт по замкнутому маршруту длиной в пару десятков вёрст, которыми насколько мне известно, пока только и могут похвастать коллеги мсье Ренара!

Шарль Ренар, французский аэронавт и воздухоплаватель, создатель дирижабля с электрическим двигателем, имел неосторожность предложить своё изобретение французской армии. В результате он вместе с воздухоплавательным отрядом отправился в Индокитай, в Тонкин – где и угодил в плен к аннамитам, разгромившим французский военный лагерь, где этот отряд и базировался. Аннамиты передали инженера своим русским союзникам, и с тех пор он занимается любимым делом, постройкой управляемых аэростатов, на деньги военного ведомства Российской Империи.

Изобретатель и воздухоплаватель Шарль Ренар

– Ну, мсье Ренар сильно обогнал своих коллег во Франции и других странах. – заметил Матвей. – Он вместе с сербским изобретателем Костовичем работают сейчас в Воздухоплавательном Бюро, организованном здесь, в Петербурге.

– И вы вместе с ними, как я понимаю? – Писатель оторвался от чертежей и рассматривал теперь гимназический атлас с картой Африки. На ней красным карандашом была нанесена ломаная линия – маршрут перелёта героев романа.

– Да, и я многому у них научился. Что же касается длительности полёта – то я предполагаю последовать примеру героев вашего, мсье, романа, и пересечь африканский континент с пассатами, ветрами, постоянно дующими с востока на запад. Таким образом, пары мы будем разводить для того, чтобы исправлять курс, да ещё для кое-каких вспомогательных нужд, вроде работы нагнетательных насосов.

– Вот как? Что ж, рад что моя умозрительная, в сущности, идея вдохновила вас на создание этого замечательного проекта. Но не могу не заметить вот что…

Он снова склонился к чертежу.

– Видите ли, доктор Фергюсон, герой моего романа, пользуется своим изобретением, позволяющим изменять высоту полёта своего шара не прибегая к балласту и выпуску газа. Выглядящее достаточно убедительно на бумаге, оно, увы, едва ли реализуемо на практике – насколько мне известно, до сих пор никому не удавалось ничего подобного. Неужели вы и здесь решились пойти его по стопам?

– Вовсе нет, мсье! – Матвей решительно помотал головой. – Ваш Фергюсон, если мне память не изменяет, использовал электролизный аппарат, получая из подсоленной воды водород, который потом сжигал в газовой горелке, нагревая газ в оболочке шара и меняя, таким образом, создаваемую им подъёмную силу. Реализовать такую конструкцию не слишком сложно технически, однако чрезвычайно рискованно. По сути, это куда опаснее, чем высекать искры огнивом, сидя на бочке с порохом – причём бочке открытой. Дело в том, что в процессе получения водорода из воды выделяется ещё и кислород – а смесь этих газов является, по сути, самой эффективной взрывчаткой на свете. Малейшая искра, неизбежная при использовании гальванических элементов – и шар вспыхнет, обеспечив экипажу грандиозное поднебесное аутодафе!

В течение нескольких минут собеседники хранили молчание, изучая расстеленные на столе чертежи.

– Да, по всей видимости, вы правы. – признал литератор. – Но как же в таком случае вы собираетесь менять высоту вашего дирижабля? Неужели по старинке, при помощи мешочков с песком и выпускного клапана?

– Ни в коем случае, мсье. – Матвей широко улыбнулся. – Предлагается иное решение, отличное и от традиционного метода, и от того, что описан у вас в романе. И, если вы не против, я буду рад посвятить вас в детали…

* * *Каминные часы, большие, из тёмной бронзы, изображающие Лаокоона с сыновьями и змеями, мягко пробили полночь. Греве глянул за окно – газовые фонари тускло светились по проспекту, и под тем, что стоял на тротуаре возле баронова особняка, неспешно прохаживался туда-сюда городовой. Пора бы на боковую, подумал Греве – вон, Матвей уже третий сон досматривает. Заметив, что юноша притомился от переполнявших его эмоций и клюёт носом, барон уложил его в гостиной на диване, а своего знаменитого гостя увёл в кабинет под предлогом дегустации портвейна, присланного прямиком из Португалии. Сейчас они сидели в кабинете, потягивали из хрустальных бокалов ароматную тёмно-красную жидкость и неспешно беседовали.

– Знаете, барон, когда мне было лет двадцать, и я вернулся домой из Парижа, где пытался изучать юриспруденцию – и не нашёл ничего лучшего, как влюбиться в Рози Гроссетьер, дочь наших нантских соседей. Представьте, я даже стихи ей сочинял – но оставался при том изрядным шалопаем, так что родители девицы предпочли выдать её не за студиозуса с туманными жизненными перспективами, а за богатого сорокалетнего землевладельца.

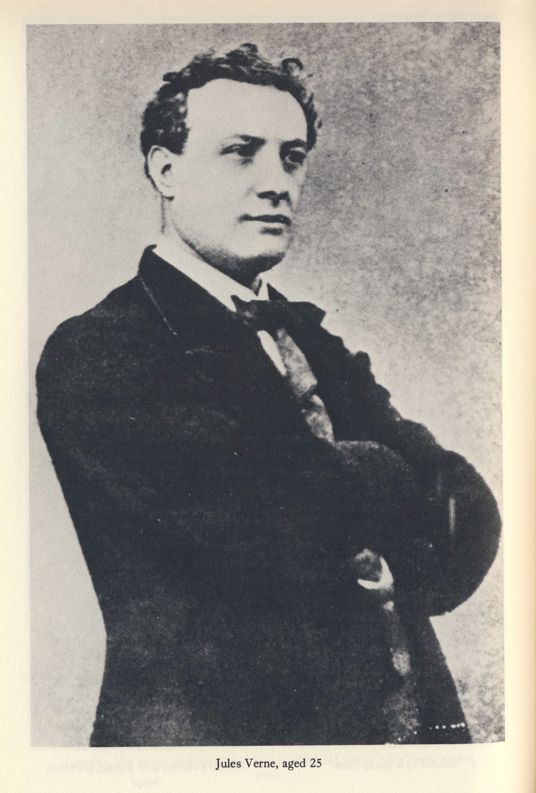

Жюль Верн в возрасте 24 лет

Он посмотрел на пляшущие в камине язычки пламени сквозь бокал, отчего его содержимое засветилось, подобно колдовскому рубину из неведомых стран.

– Представьте, какой удар это был для моей романтической натуры! Я пытался искать утешения в вине, предпочитая всем прочим маркам именно портвейн – тот, прежний, который выделывали в долине Дору, добавляя бренди к сухому красному вину. Это потом, они придумывали прерывать брожение виноградного сусла ради сохранения в нём остаточного сахара…

– Я не такой тонкий знаток вин, как вы, мсье. – покладисто заметил Греве. – Однако портвейн, на мой вкус очень неплох, особенно, если употреблять его по методу Портоса.

– Это что за метод такой? – удивился литератор. – Никогда не слышал, хотя и неплохо знаком с романом Дюма…

– Ну как же? Неужели вы не помните, как Портом обмакивал в сладкий херес песочное печенье и удивлялся, сколько оно впитывает вина? Попробуйте, не пожалеете…

Барон покопался в ящиках стола, извлёк жестяную коробку и поставил перед гостем. Надпись на боку гласила: «Французское печенье к чаю. «А. Сиу и Ко».

– Лучший столичный кондитер! – похвастал он. – Да вы попробуйте, не стесняйтесь…

Гость не без некоторой опаски последовал совету.

– Действительно, ощущение любопытное… так о чём это я говорил?

– О ваших молодых годах в Нанте. – напомнил Греве, выуживая из коробки печенину и опуская её в бокал.

– О, да! – оживился гость. – Прошу прощения, если утомил вас своими воспоминаниями – но, право же, это было чудесная пора! Время фонарей-рефлекторов, штрипок, национальной гвардии, сигар и огнива. Фосфорные спички появились уже при мне, как и пристегивающиеся воротнички, манжеты, почтовая бумага, почтовые марки, брюки с широкими штанинами, складывающиеся цилиндры, метрическая система, пароходики на Луаре – их называли "невзрывающимися", потому что они взлетали в воздух несколько реже, чем другие им подобные…

Литератор сделал глоток и мечтательно поднял глаза к потолку – вернее, к укреплённой под самым потолком широкой полке, уставленной глобусами, амиллярными сферами и большими, старинной работы, бронзовыми секстанами.

– Омнибусы, железная дорога, трамваи, газ, электричество, телеграф, телефон, фонограф… – продолжал он, не забывая в паузах между фразами отхлёбывать из бокала. – Можно сказать, что я принадлежу к поколению, жившему между двумя гениями – Стефенсоном и Эдисоном! И продолжаю жить среди удивительных открытий, совершаемых прежде всего в Америке: необыкновенные гостиницы, машины для выпечки тартинок, движущиеся тротуары, газеты из слоеного теста, пропитанного шоколадными чернилами, – пожалуйста, читайте, потом можете съесть…[9]

– Ну, интересные изобретения делаются не только за океаном. – возразил барон – И живое доказательство тому наш юный гость и его проект.

Литератор покачал головой.

– Жаль только, этому проекту суждено остаться на бумаге. Вы же понимаете, что вопрос тут…

– …как всегда, в деньгах. – Греве согласно кивнул. – А в чём же ещё?

– Верно. Даже обычный воздушный шар, неважно, монгольфьер, или наполненный лёгким газом – крайне дорогая игрушка, а уж управляемый аэростат… Боюсь, мало кто сможет выложить такие средства ради удовлетворения научного любопытства!

– Да, такое по карману только государству. – согласился барон. – И, знаете что, мсье? У меня возникли кое-какие мысли на этот счёт. Пока, правда, говорить об этом рано…

Он поднял бутылку – портвейна в ней оставалось пальца на два. Барон вздохнул и разлил остатки по обоим бокалам.

– Вы ведь задержитесь в Петербурге ещё на пару недель?

– Да, если позволите и дальше пользоваться вашим гостеприимством.

– Да сколько душе будет угодно, мсье! Мой дом в полном вашем распоряжении. Развлекайтесь, осматривайте город, посещайте музеи, театры. В Михайловском дают оперетку Оффенбаха «Какаду» – милая вещица и на французском, вам будет понятно… А недели, скажем, через полторы мы, с вашего позволения, вернёмся к этой теме.

* * *Одним из ценных качеств Остелецкого граф считал умение в сжатом виде излагать самый обширный материал, сохраняя при этом самое существенное. Вот и сейчас доклад вышел совсем небольшим – хотя свободно мог быть раздут и втрое, впятеро и вообще, до объёмов солидного тома. Василий Васильевич Юнкер, младший сын основателя Московского и Санкт-Петербургского банкирского дома «И. В. Юнкер и К°», стал первым русским исследователем Африки. Он участвовал в этнографических экспедициях Русского географического общества; вместе с Эмин-пашой, тогдашним губернатором египетской Экваториальной провинции поднимался к верховьям Белого Нила, посещал район Великих Озёр. Путешествия Юнкера по Чёрному Континенту продолжались с семьдесят пятого года, принеся ему заслуженную известность в научных кругах, звание Почётного члена Императорского русского географического общества и золотую медаль Королевского Географического общества Великобритании.