Полная версия:

Последнее путешествие, или Секрет племени Боро-Роро

– А как же! Там сейчас большое строительство, острова не узнать – заложили военно-морскую базу, береговые батареи, мастерские, сухой док… Я подобрал чудесное местечко: крошечная бухточка с синей водой, скалы по берегам, оливковые рощи… Ачива в восторге – она недолюбливает сырой, слякотный Петербург, и рада была переехать поближе к солнцу, фруктам и тёплому морю.

– Напоминает родные края? – понимающе кивнул барон.

– Скорее уж Италию. Мы там побывали во время свадебного путешествия, так она прямо заболела тамошними местами. Даже уговаривала меня перебраться на Сицилию, но я отказался подавать в отставку. А теперь, после рождения сына, и думать забыла об Италии и занимается устройством семейного гнёздышка.

– Тогда объясни, Серж, как тебя занесло с твоего Мармара на «Рынду»? Корвет, если мне память не изменяет, был приписан к Сибирской флотилии?

– Пришёл на Дальний Восток с отрядом адмирала Копытова вместе с «Мининым» и «Герцогом Эдинбургским». – подтвердил Казанков. – Мы видели его в Люйшуне – тогда «Рынду» отправили в Кронштадт с консульскими депешами по поводу мирных переговоров в Сайгоне. Кстати, и Венечка наш отправился в Россию[6] на «Рынде».

– Да, было дело. – согласился Греве. – Люйшунь переименовали в Порт-Артур и строят там базу для вновь создаваемого Тихоокеанского Флота. Тебя что же, туда переводят? Если так, то поздравляю: океан это не Мраморная лужа, простор! Дома только жалко – едва успел устроиться, и снова перебирайся с места на место!

– Не угадал. – улыбнулся Казанков. – Меня послали в Североамериканские Штаты в Бостон, на верфи, инспектировать строящийся для нашего флота таранный броненосец – вроде того, на котором ты геройствовал при Люйшуне. У меня, если помнишь, имеется опыт работы с американскими судостроителями – вот и вспомнили… А в Нью-Йорке как раз была с визитом эскадра адмирала Бутакова, и в её составе «Рында». У них приключилась неприятность – командир корвета слёг с малярией, вот меня и высвистали из Бостона в Нью-Йорк, принимать командование. Но это, надеюсь, ненадолго – сдам корвет в Кронштадте новому командиру и назад, на Мармару. А там и отпуск возьму, долгий, на полгода. Отправимся с Ачивой в Южную Америку, навестим её чилийскую родню, а заодно и Повалишина на его острове. Кстати, планирую воспользоваться услугами твоей пароходной компании!

– Дай знать, когда соберёшься, прикажу выделить вам королевские апартаменты на лучшем пароходе. – сказал Греве. – В Петербурге, значит, не задержишься?

– Что мне там делать? Отчитаюсь в Техническом комитете Адмиралтейства за бостонскую командировку, и домой. А ты что же, собираешься стать гидом при нашем госте?

Оба перевели взгляд на полубак – там, возле шестидюймовки носового плутонга маячила фигура в сером плаще. Прославленный беллетрист стоял у лееров, не отрывая взгляда от проплывающего берега.

– Да вот, рассчитываю показать ему Петербург. А там, глядишь, и по России отправимся, сперва в Москву, а потом и в Крым, в Севастополь.

– Инкогнито, разумеется?

– Мсье Верн не хочет афишировать своего появления. Говорит: устал от своей популярности, и я ему верю. Видел бы ты, как его приветствовали на обеде во Французском Географическом обществе!

– Да, а после обеда едва не пристрелили! – усмехнулся Казанков. – По мне, так даром не надо такой популярности…

– Зря, между прочим, насмехаешься! Гастон, его племянник, заявил врачам, что стрелял в дядюшку, чтобы обеспечить тому вечную жизнь в признание литературных заслуг!

– Сумасшедший. – вынес вердикт Казанков. – И что с ним сделали, судили?

– Нет, заперли в доме скорби, предназначенном для опасных преступников. И, надеюсь, продержат там до конца жизни – такой тип, к гадалке не ходи, снова схватиться за револьвер, только выйдет на волю. Зачем мсье Жюлю Верну такая головная боль? Пусть уж живёт и здравствует – и радует нас новыми романами!

– А всё же в Петербурге вам не удастся избежать внимания.

– заметил Казанков. – Уж больно много в России его поклонников. Да вот, хотя бы – помнишь того гимназиста, Матвея Анисимова, что был с нами в Индокитае?

– А как же! – подтвердил барон. – Он ведь спас баронессу в Сайгоне от верной смерти. Малый сейчас в Технологическом училище на втором курсе, учится на инженера. Мы с Камиллой назначили ему ежемесячное содержание, а когда закончит учёбу – думаю пригласить его в свою пароходную компанию.

– Не выйдет, Гревочка. – Сергей покачал головой. – Такие толковые молодые люди и в России пригодятся. Вениамин – он тоже следит за успехами Матвея, – писал мне как-то, что молодой человек всерьёз увлёкся воздухоплаванием и прямо-таки фонтанирует изобретениями, вдохновляясь в том числе и произведениями нашего гостя…

И Казанков кивнул на стоящего на полубаке литератора.

– Смотри, чтобы Матвей или кто-нибудь из его приятелей-студентов не прослышал, что мсье Жюль Верн в Петербурге – то-то вы тогда побегаете от толп поклонников и почитателей…

* * *– Эй, любезный! Подавай!

Швейцар махнул рукой, подзывая извозчика. Тот немедленно подкатил к парадному крыльцу – лаковая коляска, ухоженный гнедой мерин, упряжь красной кожи с начищенными латунными пряжками, номерная бляха на груди, ещё одна, размером побольше, сбоку, на козлах. Суконный, простёганный на спине ватой кафтан и черная широковерхая, напоминающая цилиндр, шляпа – не какой-нибудь Ванька в драном армяке, на ветхой бричке, запряжённой полудохлым от бескормицы одром и с упряжью из верёвочек и ремешков, перетянутых узелками. Нет, это был солидный труженик столичного извоза, другому и не позволят стоять возле «Донона» – известнейшего питерского ресторана, в котором граф Юлдашев взял обыкновение назначать встречи особо доверенным сотрудникам. Таким, как Вениамин Остелецкий, который как раз и попросил швейцара этого заведения вызвать извозчика – и теперь не торопясь пересекал неширокий тротуар, направляясь к поданному экипажу. Что касается его патрона – то граф уехал четверть часа назад, оставив Вениамина обдумывать услышанное. Обдумывать, делать выводы – и, разумеется, предпринимать необходимые действия. А зачем, иначе, они потратили почти час на беседу – не только ведь ради знаменитой на весь Санкт-Петербург дононовской кухни, которая, как всегда, выше всяких похвал?

– Куды ехать, барин? – осведомился извозчик. Обычно эта публика с первого взгляда определяет статус пассажира. Ошибиться тут никак нельзя – правильно, со всей обходительностью и пониманием выбранное обращение подразумевает приличные чаевые, а излишнее подобострастие наоборот, может повредить, выставив обращающегося болваном и неучем. В любом случае, человек, вышедший из «Донона», заслуживал никак не меньше, чем «ваше высокородие» – если бы был облачён в военный мундир, – или гражданское «ваше степенство». Однако, последнее не слишком подходило Вениамину в силу возраста; принадлежность к военной касте так же не была очевидна (барон требовал от своих сотрудников по возможности скрывать офицерскую выправку), так что извозчик, предположив в седоке богатого студента, каких в столице немало, ограничился неопределённым «барин».

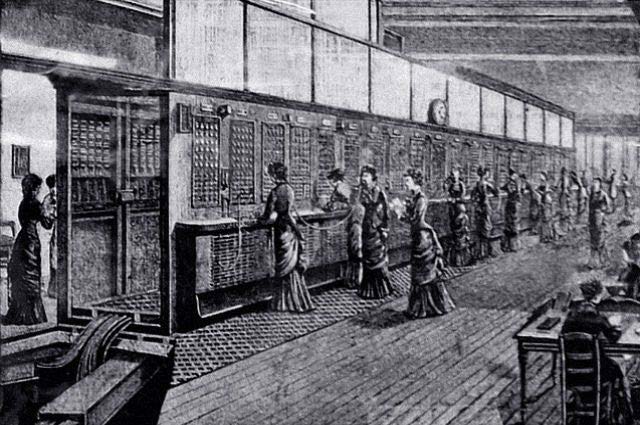

– Сапёрный, угол Знаменки. – ответил Остелецкий. Там, неподалёку от казарм Сапёрного лейб-гвардии батальона, в неприметном трёхэтажном доме, располагалась конспиративная квартира, используемая для бесед с агентами, не относящимися к категории важных персон. Вообще-то, ведомство графа Юлдашева снимало в этом доме две квартиры, расположенные на одной лестничной клетке; во второй поселился неприметный таможенный чин, в гости к которому при случае приходили ещё двое – такие же плечистые, хмурые и неразговорчивые. Случай наступал каждый раз, когда требовалось использовать квартиру для допроса человека, содержащегося под стражей – а таможенник и его приятели при этом выполняли обязанности охраны, способной скрутить кого угодно и, главное, умеющей держать язык за зубами. А ещё в квартире был телефон – большая редкость для столицы Империи, где имелось на текущий момент немногим более двух с половиной тысяч абонентов и единственная телефонная станция в доме номер 26 по Невскому.

Телефонная станция, Санкт-Петербург,80-е годы 19-го века

Роскошь эта была, однако, необходима для работы тех, кто занимал квартиру – вот и Вениамин, оказавшись там, намеревался воспользоваться этим техническим новшеством. А пока – он откинулся на мягкую спинку сиденья и стал прокручивать в памяти детали только что состоявшейся беседы.

– Вчера на заседании Комитета министров зашла речь об африканских делах. – сказал Юлдашев. – Так после Николай Карлович прямо меня спросил – как у нас дела на этом направлении?

Тайный советник Николай Карлович Гирс занимал пост министра иностранных дел с 1881-го года – и, насколько было известно Вениамину, весьма плотно сотрудничал с департаментом графа Юлдашева. Особенно после известного инцидента в заливе Таджура, когда графу вопреки франкофильским настроениям министра и немалой части двора удалось отстоять свою позицию. В результате Россия получила форпост на берегах Абиссинии, флот обзавёлся военно-морской базой на главном морском торговом маршруте мира, а сам Гирс изрядно охладел к Третьей Республике.

Н.К. Гирс, министр иностранных дел Российской Империи

– Я ответил, что дела, в общем, недурны. – продолжил граф.

– После того, как турки с нашей помощью вышвырнули англичан из Египта[7], позиции России там только укрепляются. Безумный суданский фанатик Мухаммад ибн Абдалла, тот, что объявил себя «Махди» и поднял джихад против египетской администрации, вроде, унялся – опять-таки стараниями наших эмиссаров, сумевших убедить османов предоставить суданцев их собственным заботам. В результате и турецкие и наши купцы, особенно из числа природных мусульман, постепенно проникают в Судан и приспосабливаются вести там дела.

– И что же министр? – осведомился Вениамин. Африканские дела не входили в область его текущих интересов, но если уж патрон заговорил о них – значит оно того стоило.

– Ответил, что в курсе происходящего в Египте. Оно и неудивительно – наш консул в Александрии человек толковый, сведения, поступающие оттуда на Мойку порой куда подробнее и своевременнее той, что получает наш департамент.

На набережную Мойки выходило фасадом здание Министерства Иностранных дел, составляющее восточное крыло величественного архитектурного ансамбля Дворцовой площади, в котором, кроме МИДа располагались и другие высшие органы власти Российской Империи – Главный штаб, министерство финансов и иностранных дел, военное министерство, Сенат и Синод.

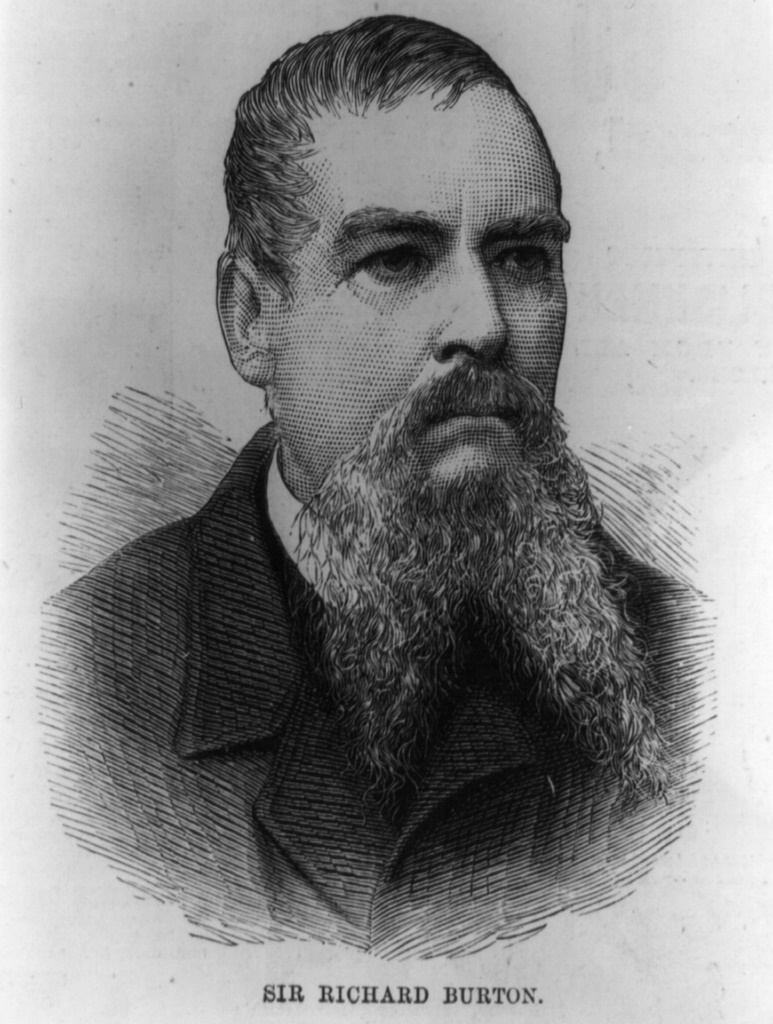

– Однако, Николай Карлович добавил, что если в египетских и отчасти суданских делах мы более-менее ориентируемся – как и в том, что происходит в Абиссинии – то центральная Африка и район Великих Африканских озёр – Танганьика, Виктория, Ньяса, – как и территории, лежащие к западу и юго-западу, для нас сплошное белое пятно. А ещё – посетовал, что среди многочисленных исследователей тех земель, всех этих Стэнли, Ливингстонов и Бёртонов нет ни одного подданного Российской Империи.

Последнюю фамилию Юлдашев произнёс с особым нажимом. Вениамин немедленно насторожился – её обладатель содержался сейчас в секретной камере Алексеевского равелина, и именно Остелецкий приложил в своё время руку к тому, чтобы он оказался за решёткой. С тех пор прошло не меньше полутора лет, материалы допросов легли в папки тайного архива юлдашевского департамента, а сам подследственный сидел в одиночной камере, куда ему исправно доставляли книги и пищу из лучших столичных трактиров – граф высоко ценил важного пленника и не собирался морить его в заточении. О суде, разумеется, речи не заходило – даже министр иностранных дел не знал, что Ричард Фрэнсис Бёртон, знаменитый путешественник, литератор и учёный, прославившийся поисками истоков Нила, предпринятыми вместе с Джоном Спиком, содержится в двух с половиной верстах от его кабинета на другом берегу Невы, за крепкими стенами Петропавловской крепости.

– Должен отметить, что министр не совсем прав. – сказал Остелецкий. – Разумеется, главные достижения в исследовании Центральной Африки принадлежат упомянутым личностям, однако наш след там тоже есть. Василий Васильевич Юнкер давно исследует африканский континент, побывал в Ливийской пустыне, в Судане, в экваториальной Африке. Сейчас он где-то возле Великих озёр; правда, сведений от него давно не поступало.

– Что вы говорите? – Юлдашев удивлённо поднял бровь. – У меня как-то из головы вылетело. Действительно, припоминаю что-то такое…

Вениамин усмехнулся – про себя, разумеется. Была у его патрона такая привычка: он как бы между делом упоминал какое-нибудь обстоятельство, факт, фамилию, после чего некоторое время к ним не возвращался. А потом снова поднимал эту тему с тем же сотрудником, выясняя, насколько понятлив тот оказался, сумел ли потратить отпущенное время на то, чтобы овладеть информацией о предмете во всей её полноте? Вот и на этот раз – дней десять назад Юлдашев вскользь упомянул о британских, немецких и прочих экспедициях в Чёрную Африку, ожидая, что умница Остелецкий подхватит мысль на лету и предпримет необходимые действия.

– Да, насчёт Юнкера – это любопытно. – повторил граф. – Не сочтите за труд, Вениамин Палыч, составьте для меня небольшой докладец на сей счёт… скажем, до послезавтра, управитесь? И вот ещё что…

Он слегка помедлил.

– Поинтересуйтесь нашим гостем – как он там, не раскис в своей одиночке? Побеседуйте о жизни, выясните, чем он дышит. Это не слишком срочно, но и откладывать не стоит.

Несмотря на последнее замечание, указание было недвусмысленным. А потому, едва переступив порог «секретной» квартиры, Вениамин подошёл к аппарату, назвал барышне-телефонистке номер и распорядился доставить узника на Сапёрный – втайне, с соблюдением всех предосторожностей. Конечно, жандармы, сопровождающие узника, знают своё дело и перевезли за время службы немало государственных преступников – но даже им нечасто приходилось иметь дело с такими матёрыми волчарами. Ведь рядом с человеком, который содержится сейчас в Алексеевском равелине, любой террорист, бомбист-народоволец или, скажем, польский мятежник, не более, чем кутёнок рядом с волкодавом…

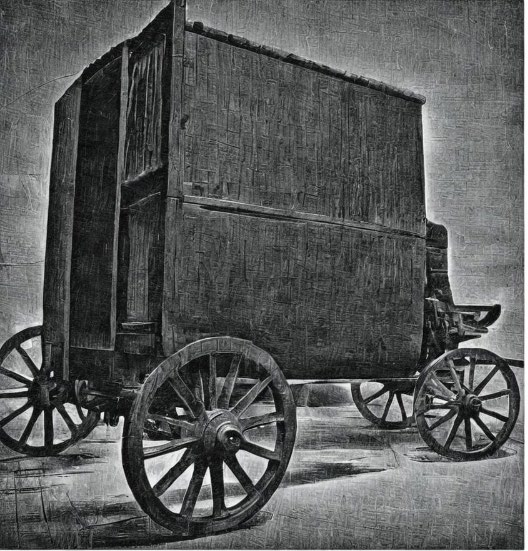

* * *Арестантская карета имела одно-единственное узкое окошко, в задней двери и к тому же, зарешёченное. Узника впихнули внутрь; следом в карету втиснулись двое конвойных, и ещё один встал на широкую подножку сзади, держась за поручень. Серьёзная охрана, что и говорить – трое в полной амуниции, включая карабины за спиной и сабли в блестящих ножнах. Грозный вид дополняли мерлушковые с алым верхом шапки с кокардами и закрученные до уголков глаз усы. Однако, пленник глядел на это, пряча усмешку. Дойди дело до схватки – неуклюжие карабины и сабли будут только мешаться. Правда, у каждого на боку кобура с огромным револьвером системы Смит-и-Вессон, но его ещё надо выхватить…

Остальные меры предосторожности тоже не внушали уважения – если бы он сам организовывал такую перевозку, то приказал бы надеть на голову арестанта холщовый мешок, и запретил бы снимать, пока его не усадят на стул перед допрашивающим. И уж конечно, узника везли бы в кандалах, на руках, и на ногах, причём цепи были бы скреплены между собой, так что тому пришлось бы поддерживать из руками. Хотя – может, русские не хотят лишний раз привлекать к нему внимание? В прошлый раз – и в позапрошлый, и бог ещё знает в какой – его возили на допросы не в полицейский департамент, а в некий городской дом. Но ведь сама арестантская карета, унылый обитый листовым железом ящик в сопровождении вооружённых до зубов жандармов сама по себе притягивает взгляды зевак…

Ладно, к чему гадать впустую? Даже если удастся справиться с конвоем и бежать – куда он денется в чужом городе? Да, русский он знает в совершенстве, говорит почти без акцента, чему не раз удивлялись допрашивающие его чины, но одного языка мало. Ему незнакомы местные обычаи, нравы – да что там, он даже не знает, сколько стоят товары на рынке, как обращаться к приказчику в лавке или нанимать извозчика! Здесь – что на центральных улицах, что в городских трущобах – он будет белой вороной, и вряд ли продержится на свободе хотя бы сутки…

Увы, восполнить пробелы в знаниях за время заключения не было ни малейшей возможности. Надзирателям было настрого запрещено разговаривать с особо важным узником, и даже распоряжения они отдавали, прибегая к языку жестов. Среди книг, которые ему приносили, не было ни одной, описывающий местную жизнь и административное устройство России, а так же её географию. С последней он был немного знаком и, обдумывая планы побега, давно решил, что если повезёт, уходить не на север, через Финляндию, к границе Швеции, и не на запад, в Польшу. Нет, он направится на юг – постарается добраться до Бессарабии или Кавказа, а там его внешность, знание румынского, турецкого и арабского языков помогут покинуть пределы Империи. Но туда надо ещё попасть – а как это сделать без денег, без нормальной одежды, и главное, без единого знакомого?

В своё время пленник изучал историю самых известных побегов и знал, что при некотором везении можно выбраться откуда угодно. При одном-единственном условии: если на воле беглеца ждут сообщники, готовые спрятать его в надёжном месте, снабдить всем необходимым хотя бы на первое время. Но, увы, в этой варварской стране рассчитывать ему не на кого, и менее всего – на своих земляков, которых в Петербурге, несмотря на испортившиеся отношения между двумя Империями, по-прежнему хватает. Допрашивающий его господин сообщил, что на родине его тоже ждёт тюремная камера, а скорее всего, смертный приговор, петля. Подобных провалов разведчикам не прощают – как и тех сведений, которые он вынужден был выдать. На последнем допросе узнику продемонстрировали копии протоколов, переданные негласно его бывшему руководству – так что иллюзий он не питал, с этой стороны поддержки ждать не приходится. Наоборот, его, скорее всего, пристукнут, как только до соответствующего ведомства дойдёт, кто именно просит о помощи…

А всё же он не позволял себе терять надежды – как не терял её, во время несчастливой сомалийской экспедиции, когда погибли почти все его спутники, а сам он был вынужден выбираться из безводной пустыни с торчащим из щеки обломком туземного дротика. Или в Крыму, во время мятежа турецких башибузуков, к которым его приставили, чтобы обеспечить лояльность этих диких воинов. Или – после недавней войны, в Порт-Суэце, в Чили, а потом и в Басре, когда его безупречно составленные планы раз за разом рассыпались в прах, натыкаясь на противодействие русских агентов. Один из тех, кому он обязан своими поражениями его и допрашивал, явно наслаждаясь ситуацией…

Так что – прочь тягостные мысли. Главное не падать духом, а подходящий случай обязательно подвернётся. И тогда надо быть готовым воспользоваться им, не упуская ни единого, даже крохотного шанса…

Карета замелила ход и повернула – слышно было, как бока, обитые железными листами, проскребли по углу подворотни. Ещё несколько футов, и экипаж замер. Дверь распахнулась, и сидящий рядом с арестантом жандарм подтолкнул его к выходу. При этом рукоятка Смит-Вессона оказалась менее, чем в трёх дюймах от ладони арестанта. Он непроизвольно дёрнулся – но же сдержал себя и, подчиняясь тычку в спину, полез из кареты на мощёный булыжником двор, похожий на узкий колодец.

Рано. Пока ещё – рано.

Глава третья

в которой барон и его спутник гуляют по Петербургу, столичные студенты устраивают литературный вечер, а капитан второго ранга Казанков получает новое назначение.– Знаете, барон, Нант, где я вырос – в сущности, совсем небольшой город. – говорил литератор. Они с Греве не спеша шагали вдоль набережной Мойки, от Певческого моста в сторону Зелёного. – Родители перебрались туда из Парижа. Они, будучи католиками, людьми старого воспитания, полагали, что в столице слишком уж часто случаются революции. Купили дом на острове Фейдо – это в самом центре города, где Луара делится на два рукава – каменный, двухэтажный, с садом. Фасадом дом выходил на набережную, где торговали рыбой, разгружались баржи с солью из Геранды и швартовались каботажные суда. По отцовской линии почти все предки мужского пола были адвокатами, хотя случались среди них и моряки. А вот предки со стороны матери, если верить семейным преданиям, вели свой род от шотландского стрелка, поступившего в пятнадцатом веке году на службу в гвардию французского короля Людовика Одиннадцатого – в точности, как в романе сэра Вальтера Скотта «Квентин Дорвард», приходилось читать?

Набережная Мойки, Санкт-Петербург

Греве кивнул. Романами знаменитого шотландца он зачитывался ещё в Морском Корпусе. В библиотеке имелось полное собрание его сочинений на русском и английском языках, но офицер-воспитатель их роты требовал, чтобы будущие мичмана читали их исключительно на языке оригинала. Англичанка, конечно, гадит, – поучал он, – но не следует забывать, что именно британцы – лучшие моряки в мире, и без знания их языка в океан лучше и не высовываться…» Двенадцатилетнему Карлуше Греве это казалось ужасной несправедливостью, и лишь со временем он понял, насколько прав был их наставник. Особенно когда сам пролил немало пота и крови, своей и чужой, чтобы сбросить Владычицу Морей с её пьедестала.

– Видимо, от предков матери я и унаследовал тягу к приключениям. – продолжал меж тем его спутник. – А детство пропитанное запахами моря, предопределило всё остальное. Знаете, в портовых городах всегда ощущается дыхание чего-то иного – далекого, огромного, таинственного, неведомого мира. Мальчишки, выросшие в подобных местах, всем своим существом чувствуют множество самых невероятных событий, что происходят где-то за чудесной линией горизонта, куда уходят отшвартовавшиеся от набережных под окнами их домов парусники. Наверное, это и повлияло на мой выбор литературной карьеры – и куда сильнее, чем годы, проведённые в Париже!

Он остановился и поковырял кончиком трости тротуар, выложенный плотно пригнанными одна к другой дубовыми шестиугольными плашками.

– Никогда не видел такие вот мостовые! В Европе вообще не принято использовать для этих целей дерево, предпочитают камень…

– На булыжной мостовой тряско, колёса экипажей быстро разваливаются, да и тёсаный камень куда дороже. – отозвался барон. – Его кладут на Невском, на Литейном, на площадях, ну и на набережных, конечно. А дерево – что ж, Россия лесная страна, этого добра у нас вдоволь. К тому же, дуб, а паче того, лиственница, мало подвержены гниению, мостовые получаются долговечные.

Они прошли ещё примерно квартал. Литератор всё время озирался по сторонам – на фасады домов, на фланирующую публику, но толчею лодок и барж по Мойке.

– Должен сказать, Петербург меня поразил. Вот уж воистину – Северная Венеция, только без итальянской тесноты. Такого сочетания великолепной архитектуры и открытых пространств в самом центре города я, пожалуй, нигде больше не видел!

– У нас предпочитают говорить «Северная Пальмира» – улыбнулся Греве. – Но вы правы: град Петров умеет удивить гостей. Вот преимущества строительства по заранее составленному плану! Хотя, конечно, и у тут хватает бестолковщины, особенно, на окраинах. А уж Москва – и вовсе большая деревня, правильно её так прозвали…

– В Париже стараниями барона Османа тоже прибавилось открытых пространств. После того, как он закончил прокладку бульваров, по городу стало возможно фланировать в своё удовольствие – не то, что раньше!

– А заодно и выкатывать пушки. – добавил Греве. – Или это всё выдумки недоброжелателей, что барон Осман составлял свои градостроительные планы с учётом возможных городских боёв?

– Официально это никогда не объявлялось, но события семьдесят первого года продемонстрировали обоснованность такого подхода. Чем шире улицы – тем труднее перекрыть их баррикадами, и наоборот, тем проще перемещать войска и, разумеется, пускать в ход артиллерию, что губительно для восставших!

– Да, великий Бонапарт знал, что делал, когда во время вандемьерских событий разогнал повстанцев-роялистов картечью. До него ни одному тирану не приходило в голову устроить орудийную канонаду в собственной столице!

Спутник барона пожал плечами.

– Что ж, у него нашлись подражатели, в том числе и в этом городе. Если я ничего не путаю, ваш царь Николай рассеял мятежные гвардейские полки именно картечью?