Полная версия:

Последнее путешествие, или Секрет племени Боро-Роро

– Ну, это, Сергей Ильич, вопрос решаемый. – Матвей явно ожидал этого вопроса. – Трубу можно вывести под гондолу и назад, чтобы набегающий поток воздуха сносил искры, поставить гаситель… Эти способы опробованы на «Охтинском соколе» – он ведь тоже наполнен водородом, но, как видите, пока что не сгорел. А паровик, хоть и весит изрядно, позволяет использовать подножное, так сказать, топливо.

– Да-да, деревянные чурки и масло. – кивнул Казанков. – Помню, читал ваш доклад. – Но вы вот что скажите, Матвей: составляя этот проект, вы вдохновлялись романом «Пять недель на воздушном шаре»?

Матвей насупился.

– Я этого и не скрывал, наоборот…

– Нет-нет, я не имею в виду, что вы заимствовали чужую идею! – поспешил добавить Сергей. В самом деле, а вдруг парень решит, что его подозревают в банальном плагиате? – Если память мне не изменяет, книжный доктор Фергюсон изобрёл приспособление, избавлявшее его от необходимости выпускать газ или сбрасывать балласт при изменении высоты, что и позволило совершить такой дальний перелёт. А ещё у его воздушного шара была двойная оболочка, уж не помню, зачем… Объясните – как вы намерены избежать потерь лёгкого газа? Ведь не тащить же, подобно героям романа, газодобывательную установку с собой?

– О нет, разумеется, нет! – Матвей замотал головой. – Здесь своя система управления по высоте. Вот, изволите видеть…

Он подвёл собеседника к одному из листов с чертежами.

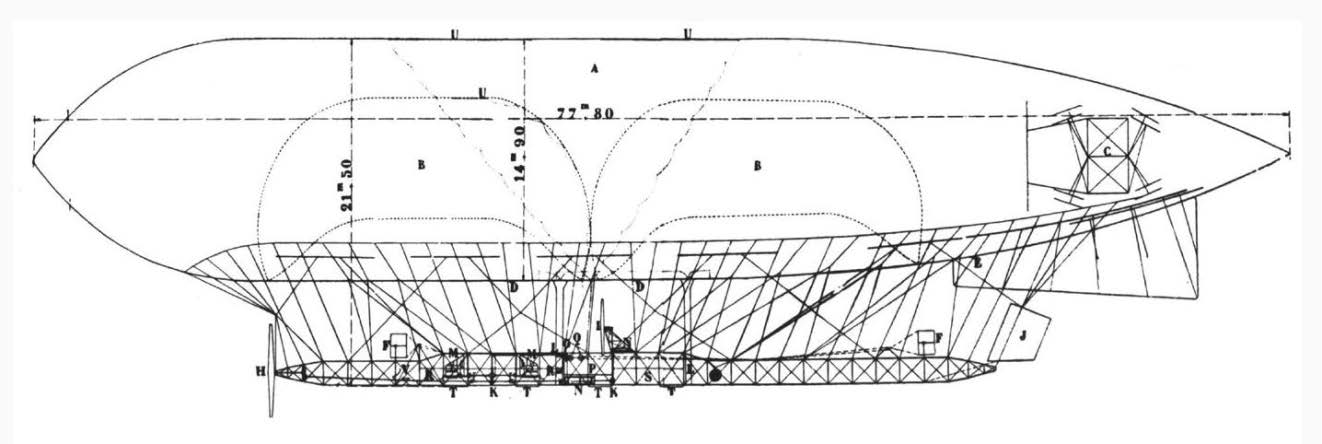

– Вы давеча упомянули, что в воздушном шаре, описанном в романе, двойная оболочка – одна внутри другой. Так вот, в моём дирижабле внутри общей оболочки – я называю её несущей – помещается не одна, а целых шесть емкостей с водородом. Именно они создают подъёмную силу; несущая же оболочка натянута на лёгкий каркас из бамбука и арборита. Но есть один нюанс: при движении воздушный корабль встречает сопротивление воздуха, и чтобы нормально управляться, должен сохранять неизменною свою форму. Но наполняющий его газ от перемен температуры и давления окружающего воздуха изменяет свой объем, и поэтому при уменьшении температуры и снижении аппарата аэростата газ сжимается, а на оболочке появляются складки. А теперь взгляните сюда…

И он ткнул карандашом в чертёж.

– При испытании «Охтинского сокола» мы столкнулись с тем что даже такая каркасная конструкция не вполне обеспечивает неизменность формы. И решили разместить внутри несущей оболочки дополнительные газовые мешки, но не с водородом, а с обычным воздухом. Нагнетая в них давление, несколько превышающее давление в водородных мешках, мы как бы поддавливаем последние, вынуждая оболочку сохранять форму. Но оказалось, что таким образом можно менять и подъёмную силу! Уменьшая объём мешков с водородом на некоторую величину…

– …вы тем самым уменьшаете и подъёмную силу, как если бы выпустили наружу тот же объём газа! – закончил Казанков. – Корабль пойдёт вниз, но вы при этом не потеряете ни единой молекулы водорода! А чтобы прекратить спуск и зависнуть на одной высоте, или даже начать подъём – достаточно просто сбросить давление из воздушных баллонов.

– Мы называем их «баллонеты». Баллоны – это мешки с водородом, а эти, вспомогательные – баллонеты.

– Превосходное изобретение! – Казанков изучал чертёж с откровенным восхищением – Хотел бы я знать, кто его автор?

Матвей скромно потупился. «Значит, это его… – понял моряк. – Решительно, не ошиблись мы в этом парне, нет, не ошиблись…»

– Но это ещё не всё. – добавил молодой человек, справившись со смущением. – Мы пропускаем подаваемый в баллонеты воздух через трубы, вмонтированные в паровой котёл; таким образом, он поступает в баллонеты нагретым. От него, в свою очередь, нагревается и газ в несущих баллонах, что так же добавляет подъёмной силы. В общем, – закончил он, – всё в точности, как описано в романе мсье Жюля Верна, только без опасных и ненадёжных водородных горелок и гальванических газодобывательных устройств. Ну и воздушные рули, вот эти… – он указал карандашом на перепончатые плавники по бокам от корпуса, – позволяют до некоторой степени менять высоту. Правда, для этого корабль должен двигаться с определённой скоростью, а это расход топлива… Таким образом, у экипажа дирижабля будет достаточно инструментов, чтобы изменять высоту полёта, не прибегая к сбросу балласта и потере газа. Хотя и балласт предусмотрен – он вот в этих мешках, по бокам гондолы.

– Песок? – спросил Казанков. Замысел Матвея нравился ему всё больше.

– Можно и песок. Но я полагаю, что лучше использовать обыкновенную воду. Набрать её можно будет в любом водоёме, и использовать как для парового котла, так и для питья, приготовления пищи и нужд гигиены. Дирижабль ведь будет подолгу находиться в воздухе, а значит, следует подумать об удобствах для экипажа!

– Да, это разумно. – согласился Казанков. – Вижу, вы всё предусмотрели. Тогда ещё вопрос – вы сказали, что водородных баллонов в вашем корабле будет семь?

– Шесть.

– …и ещё шесть баллонетов? Матвей мотнул головой.

– Нет, только четыре. Те баллоны, что расположены в заострённых оконечностях, без них.

– Хорошо, значит шесть баллонов, четыре баллонета – моряк перечислял, загибая пальцы на руках. – Всего, значит, десять, плюс внешняя оболочка. Если не секрет, из какого материала вы собираетесь всё это изготавливать?

– О, это самое простое! – молодой человек явно обрадовался вопросу. – Для газовых мешков «Охтинского сокола» мы взяли материал, называемый бодрюш – его получают из обработанных особым способом коровьих кишок. Бодрюш обладает незаменимыми для воздухоплавания свойствами: он слабо проницаем для газов, прочен, эластичен и при этом чрезвычайно лёгок. Будучи увлажнёнными и прижатыми друг к другу, слои бодрюша слипаются намертво без всякого клея – да так, что стык не уступает целому ни по прочности, ни по газонепроницаемости. Газовые мешки «Охтинского склеены из семи слоёв бодрюша и до сих пор утечек газа из разрывов не наблюдалось!

– Откуда же вы взяли этот бодрюш? – спросил Казанков. – Только не говорите, что тоже изобрели, как эти ваши баллонеты, всё равно не поверю!

– Не буду. – улыбнулся Матвей. – На самом деле он известен давным-давно, чуть ли не со времён древнего Рима. До сих пор бодрюш применялся в производстве тончайшей золотой фольги, так называемого сусального золота. Тонко раскатанное листовое золото нарезалось на прямоугольные кусочки, каждый из которых прокладывался слоем бодрюша Получившиеся «листки» собирали в своего рода книжки, заворачивали в ткань и подолгу колотили по ней молотком. Плёнки бодрюша смягчали удары, не давали золоту рваться – и в итоге получалось то самое сусальное золото, которое применяют в своём ремесле ювелиры и иконописцы. Кроме того, бодрюш используют парфюмеры – его животная мембрана служит превосходным уплотнением для крышечек флаконов, не позволяя духам выветриваться, теряя аромат, и подолгу сохранять свежесть.

– Право же? – удивился Казанков. – Не знал, не знал… Но бог с ними, с парфюмерами, тем более, что им и нужны-то крошечные кусочки. У вас же дело совсем другое – к примеру, сколько бурёнок надо забить, чтобы выклеить из их кишок один-единственный баллон?

– Полагаю, не меньше нескольких тысяч голов. – Матвей вздохнул, словно сожалея, что ради его проекта придётся погубить столько ни в чём не повинных животных. – Но ведь их так и так отправят на мясо?

– Несомненно. – подтвердил с усмешкой моряк. – Так что тут ваша совесть может быть спокойна, юноша. Тогда ещё вопрос: как устроен гаситель искр на трубе паровика? Ведь это, согласитесь, весьма важная часть конструкции?..

* * *Греве нечасто приходилось встречаться с графом Юлдашевым – разве что на сугубо официальных мероприятиях. Зато заочно они были знакомы давным-давно: барон участвовал в нескольких головоломных операциях департамента военно-морской разведки; граф же в свою очередь изучил его настолько хорошо, насколько это вообще возможно без личного знакомства. Но вот так, лицом к лицу, в одном помещении – в данном случае это был кабинет Юлдашева на втором этаже левого крыла здания Адмиралтейства – они сталкивались впервые.

Кроме Греве и хозяина кабинета, здесь присутствовал и Остелецкий, облачённый, по случаю визита в родной департамент в форму капитана по Адмиралтейству. Все трое сидели вокруг круглого столика, на котором исходил паром самовар, окружённый блюдцами с бубликами и бисквитами.

Граф налил в чашку китайского фарфора кипятка, добавил заварки из пузатого чайника и пододвинул гостю.

– Прошу, Карл Вильгельмыч, угощайтесь. Бублики свежайшие, только от Флиппова, с Невского, ещё горячие…

Греве благодарно кивнул и завладел большим, действительно, горячим бубликом. Он давно привык, к тому, как русские собеседники и сослуживцы коверкают его имя-отчество – отца его звали Вильгельм, а второе имя, «Густав», добавили, как это принято в Германии, в честь одного из близких родственников. А вот Юлдашев такой ошибки не сделал, и это приятно удивило барона.

Надо сказать, что чувствовал он себя… не то, что неловко, но слегка не в своей тарелке. Привыкший к общению с родовой бельгийской, французской, латиноамериканской и всякой иной аристократией, Греве робел в присутствии руководителя одной из самых закрытых в мире секретных служб. К тому же, он чувствовал себя до некоторой степени обязанным Юлдашеву – это по его приказу Остелецкий с напарником вырвали беременную баронессу из лап похитителей. То, что Камилла сама устроила этот побег, заколов одного из тюремщиков китайской шпилькой для волос, роли не играло[10].

Сейчас ситуация была иной – не граф использовал Греве в своих комбинациях, а сам он рассчитывал на поддержку Юлдашева в реализации своих идей. Тем не менее, барона не отпускала мысль, что это лишь часть некоего хитроумного замысла, где ему самому отведена в роль – и далеко не факт, что главная.

Остелецкий – он сидел напротив барона, сбоку от Юлдашева

– сделал глоток из чашки.

– По нашей с бароном просьбе капитан второго ранга Казанков изучил проект Анисимова. И уверяет, что тот составлен грамотно и вполне может быть реализован имеющимися средствами.

– Казанков? – Юлдашев озадаченно нахмурился. – Да, припоминаю… Это ведь он должен возглавить отряд кораблей, отправляющийся с дипломатической миссией на Занзибар?

Вениамин едва успел спрятать усмешку – чтобы Юлдашев забыл фамилию человека, игравшего столь значительную роль в нескольких его операциях? Впрочем, если патрону угодно изображать забывчивость – что ж, наверняка к этому имеются веские основания…

– Да, он самый. Исключительно грамотный офицер, и в технике, в отличие от нас с бароном разбирается превосходно.

– Поэтому мы его и попросили ознакомиться с проектом. –

добавил Греве.

– А что же не пригласили его сюда? Сам бы всё и изложил…

– Я хотел, но не вышло. Серёжа… – Вениамин бросил взгляд на кабинетные часы в дубовом футляре в виде готической башенки, – Сергей Ильич сегодня утром отбыл в Кронштадт – какие-то неотложные дела на корвете.

– Ясно. – Юлдашев кивнул. – Что ж, может оно и к лучшему. На первоначальном этапе не стоит предавать эту затею широкой огласке. Позже и он, конечно, всё узнает, но пока воздержимся.

Приятели обменялись короткими взглядами.

– Это значит, граф, что вы готовы поддержать наше начинание? – осторожно осведомился Греве.

– Да, пожалуй, что и готов. – Юлдашев согласно кивнул. – Надо, конечно, ещё раз всё проверить, обдумать хорошенько, спланировать, но мне уже теперь ясно, что для России это чрезвычайно полезно – особенно, если военное ведомство останется в стороне. Флотское, кстати, тоже. Вообще, неплохо, чтобы всё это выглядело как частная, сугубо гражданская инициатива.

Остелецкий удивлённо выпрямился в кресле. Греве отреагировал живее – поперхнулся и едва не пролил на стол кипяток, которым доливал из самовара свою чашку.

– Но как же это возможно? – спросил Вениамин. – Единственное место, где можно построить дирижабль – охтинская воздухоплавательная верфь, а она числится за Адмиралтейством.

– С Адмиралтейство я вопрос улажу. – сказал граф. – Организуем продажу эллинга вместе с оборудованием частному лицу. А ещё лучше создать общество по реализации проекта – я помогу подобрать для него высокопоставленных покровителей. Это общество и выкупит у Адмиралтейства имущество, а заодно, наймёт на работу всех, кого нужно.

– Полагаю, стоит ограничиться автором проекта Матвеем Анисимовым и мсье Ренаром – он лучше других справится с организацией строительства. Господин Костович пусть остаётся на своей нынешней должности.

Юлдашев, подумав немного, кивнул.

– Согласен с вами, Вениамин Палыч. До завершения работ Воздухоплавательное бюро можно перевести в другое место, а позже веронёте ему и верфь, и эллинг. Флот, таким образом, получает готовое подразделение с подготовленными работниками, и сможет на этой основе развивать воздухоплавательное направление.

– Если всё пройдёт как задумано, и барон со своими спутниками добьются цели. – добавил Остелецкий. Греве поглядел на друга с недоумением – мол, неужели сомневаешься?

– Разумеется, если всё пройдёт, как задумано. – повторил за Вениамином граф. – Что ж, господа, будем считать, что мы пришли к согласию. Остаётся вопрос денег – насколько я понимаю, затея весьма дорогостоящая?

Греве снова покосился на Остелецкого. Тот ободряюще улыбнулся в ответ.

– Я готов покрыть часть суммы из собственных средств. – осторожно сказал барон. – Скажем, треть. Но целиком её мне не потянуть.

Юлдашев пожал плечами.

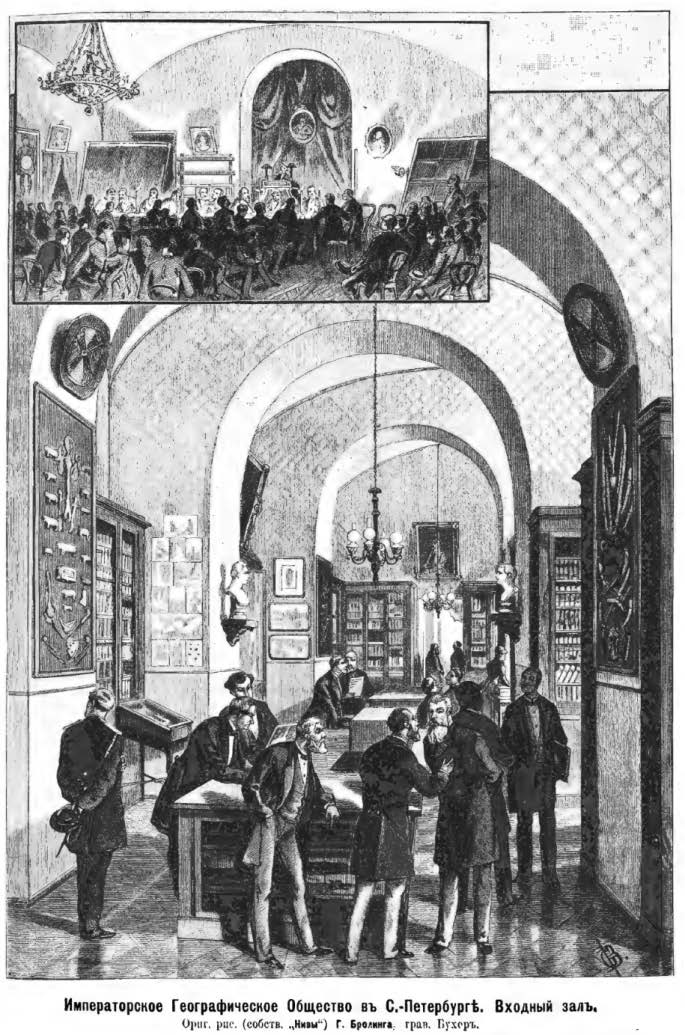

– Не вижу сложностей. Вновь созданное общество объявит о сборе денег по подписке. Советую сделать это в каком-нибудь известном месте – скажем, в Императорском Географическом обществе. Наверняка это вызовет повышенный интерес к вашему начинанию, а я со своей стороны позабочусь, чтобы жертвователей было побольше.

– Мсье Жюль Верн может устроить сбор средств и во Франции. Не сомневаюсь, когда будет объявлено о цели нашего начинания, деньги потекут рекой!

– Не могу разделить вашей уверенности, Карл Вильгельмыч. Французы – народ скуповатый, прижимистый. И вообще, желательно, чтобы проект был чисто русским – и дирижабль, и деньги и всё остальное.

Греве растерялся.

– Но как же мсье Жюль Верн? Я рассчитывал, что он полетит с нами…

– Без него, конечно, не обойтись. – согласился граф. – Скажу больше: хорошо бы подобрать ещё одного француза, желательно, живущего у нас или тесно связанного с Россией.

– Смешанный франко-русский экипаж? – уточнил Вениамин.

– Вот именно. Тем самым мы, с одной стороны, продемонстрируем уважение к Франции, а с другой – покажем, что такие предприятия по плечу только России, раз уж иностранных денег в проекте не будет ни сантима…

Остелецкий помолчал, что-то про себя прикидывая.

– Что ж, граф, пожалуй, у меня есть вариант. Обдумаю.

– Тогда можно считать, что мы обо всём договорились, господа. – Юлдашев встал, давая понять, что разговор подошёл к концу. Его собеседники торопливо повскакивали с кресел, причём барон едва не опрокинул своё. Юлдашев слегка усмехнулся – правой стороной лица, обращённой к Вениамину.

– А сейчас – извините, барон, у нас с вашим другом Павловичем есть ещё несколько вопросов…

– Да-да, разумеется… – заторопился Греве. – Венеч… господин капитан, встретимся за ужином у «Палкина», как договаривались…

Когда дверь за бароном затворилась – было слышно, как щёлкнул в приёмной каблуками провожавший его адъютант, – Юлдашев повернулся к Остелецкому.

– Скажите, Вениамин Павлович, вам когда в последний раз говорили, что вы сумасшедший? Если давно – то я, так и быть, восполню это упущение.

– Сумасшедший? – Остелецкий, прекрасно понявший, что имеет в виду его патрон, состроил недоумённую физиономию. – Вы, вероятно, о перелёте через Африку? Согласен, идея несколько экстравагантная, но вы же, как я понял, её поддержали?

– Не валяйте дурака, прошу вас! – граф поморщился. – Конечно, поддержал, и буду поддерживать впредь! Я говорю сейчас не о перелёте, а о вашей идиотской затее с Бёртоном!

Давайте-ка прямо сейчас излагайте всё по пунктам, в подробностях – и постарайтесь быть поубедительнее, а то мне, в самом деле, придётся отправить вас в дом скорби прямо из этого кабинета!

Глава седьмая

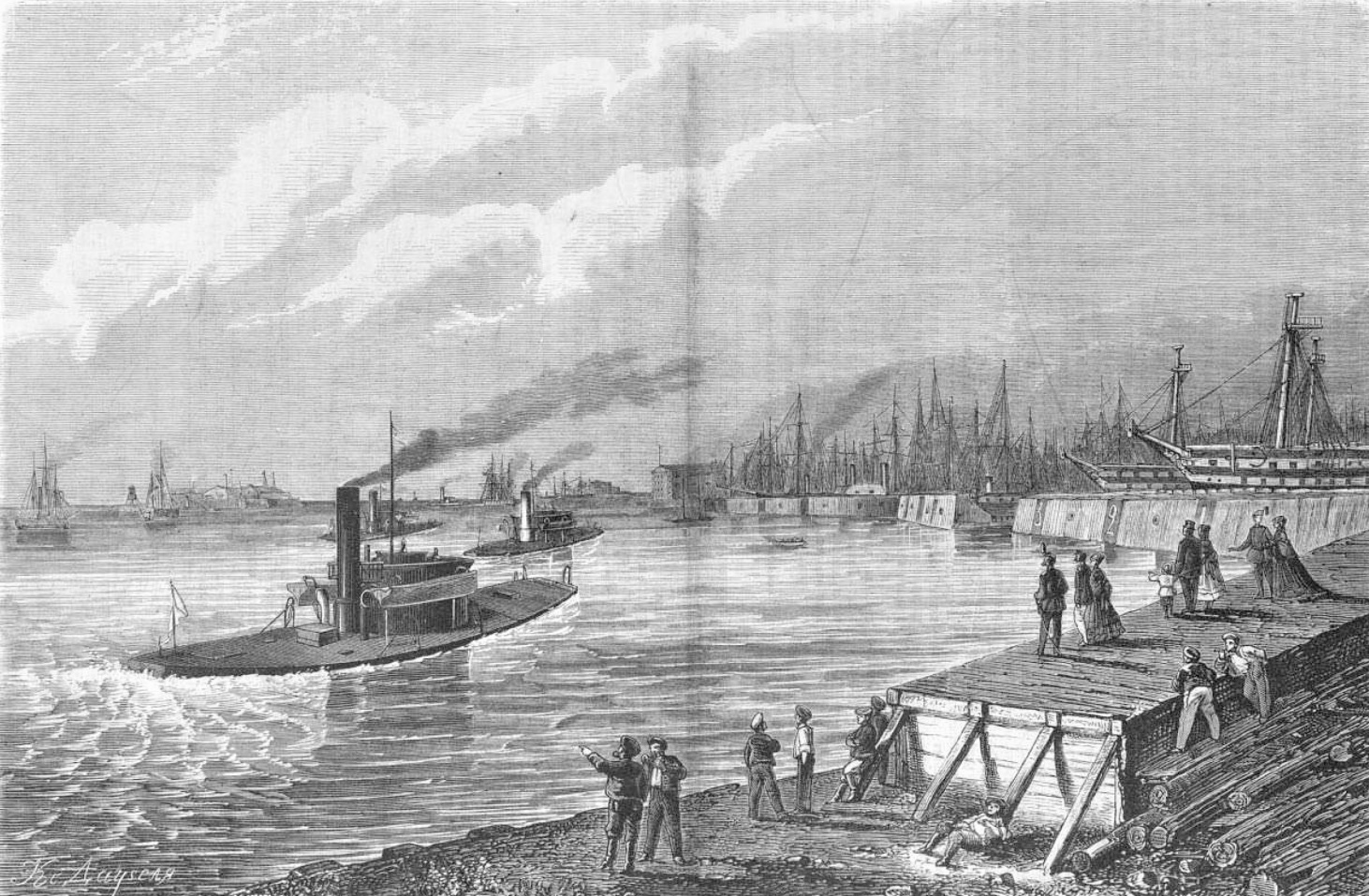

Корвет «Рында» покидает Кронштадт, барон Греве прогуливается по Елисейским полям, а ротмистр Кухарев получает телеграмму.От Моонзундского архипелага, с далёкого Готланда, со стороны Датских проливов наползали на Финский залив серо- свинцовые тучи. Задувающий с зюйд-веста ветер то и дело приносил дождевые шквалы – погода портилась, но это, похоже, ничуть не мешало шеренге низких кораблей, маячащих на фоне далёкого берега. Короткая, злая волна, обычная для Финского залива, барабанила в правую скулу «Рынды» – корвет, покинув Кронштадт, шёл к весту на экономических семи с половиной узлах, имея на правом траверзе скалистые острова, называемые «Волчьими шхерами». Оттуда, с серых гранитных верков Свеаборгской морской крепости глядели в залив тяжёлые крупповские пушки.

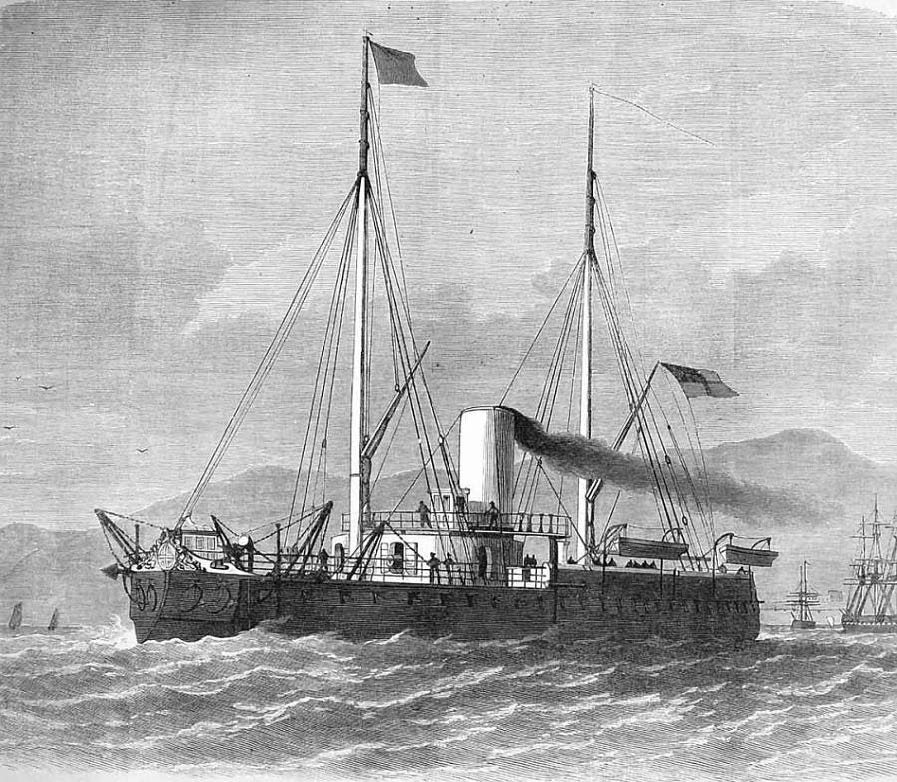

Башенные броненосные лодки в Кронштадте

– Отряд мониторов. – определил Казанков, опустив бинокль, – всю зиму простояли в Гельсингфорсе и вот, вышли на учения.

– Вы ведь, Сергей Ильич, когда-то служили на одном из них? – осведомился стоящий рядом на мостике офицер. Его плечи, как и плечи командира, украшали погоны капитана второго ранга.

– Да, на «Стрельце». – подтвердил Сергей. – Он там, в ордере отсюда не разобрать… Знаете, у меня служба началась с такого вот весеннего выхода, чуть ли не первого в навигацию семьдесят седьмого года. Помнится, я тогда прямо с поезда взял извозчика и поспешил в гавань. Едва успел – «Стрелец уже собрался отваливать, даже сходни убрали. В кармане у меня лежало назначение на монитор и я, зелёный мичманец, только что из Морского Корпуса, ужасно переживал, что уйдут без меня. Стыдно было до слёз, что опоздаю, как гимназист, проспавший начало уроков…

От башни корабля, возглавлявшего колонну, отделилось облако плотного белого дыма; спустя несколько секунд до мостика корвета донёсся гулкий сдвоенный удар. Сергей вскинул бинокль – возле щита-мишени, едва заметного в низких волнах, вскинулись два пенных водяных столба.

– Практическими кроют – прокомментировал он. – А хорошо легло, считай, накрытие… Сейчас и другие подключатся!

Подтверждая его слова, громыхнул башенным калибром второй монитор, за ним третий. Между залпами следовали полуминутные интервалы – артиллеристам нужно было рассмотреть, как легли снаряды и внести поправки в прицел.

– Головным «Единорог»! – крикнул стоящий на крыле мостика сигнальный кондуктор. За ним мателотами «Перун», «Тифон», «Латник», «Колдун». Замыкает ордер «Стрелец»!

Канонада не стихала – девятидюймовые чугунные болванки практических снарядов раз за разом поднимали фонтаны грязной, смешанной с илом воды – глубины под берегом, где покачивался на якоре плот с парусиновым щитом-мишенью, были невелики.

Последним отзалпировал «Стрелец», но вместо того, чтобы продолжать стрельбу, мониторная шеренга умолкла. На мачты поползли сигнальные флажки – отряд приветствовал полоскавшийся под гафелем «Рынды» вымпел члена царствующего дома, того самого капитана второго ранга, что беседовал с Казанковым. Великий князь состоял на корвете в должности вахтенного начальника, что должно было до некоторой степени замаскировать его участие в предстоящей дипломатической миссии. Впрочем, особых иллюзий на этот счёт никто не испытывал – газетчики, что наши, российские, что заграничные народ ушлый и наверняка уже обо всём пронюхали.

– Вы ведь были в бою при Свеаборге? – осведомился Великий князь. – Я изучил рапорты всех участников, читал даже показания пленных англичан с захваченных кораблей. Славное было дело!

– Вам тоже есть, чем похвастаться. – заметил Казанков. Мы всю кампанию семьдесят седьмого года простояли в Гельсингфорсе, в ожидании событий – а вы-то были в самом пекле! Это же вы у Силистрии, препятствуя переправе османов через Дунай, пустили брандеры на турецкий пароход?

– Да, было такое. – Великий князь кивнул. Было видно, что упоминание о былых подвигах ему польстило. – Крепко мы тогда крепко всыпали османам…

И скосил взгляд на левую сторону груди, где на чёрно-оранжевой колодке красовался белый эмалевый крестик – знак ордена Святого Георгия четвёртой степени, пожалованный за дунайское дело. Награда была вполне заслуженной, и это было хорошо известно Казанкову, как и всем флотским офицерам.

– В кампанию семьдесят седьмого балтийцам и оставалось, что ждать. – продолжал Великий князь. – Зато в следующем, семьдесят восьмом, вы отличились. За полгода из мичманов в командиры корабля – не каждому такое выпадает!

– Во время войны офицеры быстро растут в чинах, но это не всегда повод для радости. – кавторанг нахмурился, вспоминая что-то не слишком приятное. – В первом же бою на Северном фарватере Кронштадта нам крепко досталось. Командир «Стрельца», Иван Фёдорович Повалишин был ранен, офицеры почти все вышли из строя, вот мне и пришлось принять командование. Но мы-то ещё ничего, а «Колдун» и вовсе затонул, пришлось снимать с него экипаж. Потом монитор подняли и отремонтировали – на Южном фарватере сплошь мели, вода едва-едва палубу покрыла, – но в боевых действиях он более не участвовал.

– В ту кампанию всего были потеряны два «американца»? – спросил Великий князь. «Американцами» называли десять однобашенных броненосных лодок (так официально именовались мониторы), построенных в ещё в первой половине шестидесятых по проекту американского инженера Эриксона.

– Да, при Кронштадте потонул «Вещун» – в ночном бою на Южном фарватере ему всадила пару мин Уайтхеда в борт британская торпедная лодка «Везувий». А позже, при Свеаборге погибла «Лава». На отходе к крепости снаряд с британского броненосца «Нептун» сбил трубу, скорость упала. Подбитый монитор отстал от ордера и, заплутав в наступившей темноте, выскочил на минную банку. Два взрыва под днищем отправили «Лаву» на дно вместе со всей командой из пятидесяти восьми человек.

– Да, свеаборгская виктория дорого встала балтийцам. – вздохнул Великий князь. – Кроме «Лавы» мы тогда потеряли «Лазарева», «Грейга», «Русалку». «Смерч» тоже сильно побило, и не выкинься он на песчаную отмель у самых крепостных верков, наверняка бы утоп.

– Англичанам она обошлась гораздо дороже. – ответил Казанков, упрямо наклонив голову. – И дело даже не в потерянных броненосцах: сдача в плен целой эскадры – такого позора Королевский флот давненько не переживал!

– И это было только начало! Фиаско при Александрии, захват английских броненосцев в Мраморном море, оглушительный александрийский разгром – и там, и там кроме турок, ставших в одночасье союзниками России, отличились и наши моряки![11]

Броненосный таран «Хотспур», Великобритания

– Мой однокашник по Корпусу Вениамин Остелецкий был при Александрии лейтенантом на захваченном у англичан «Хотспуре». После гибели командира он принял корабль и продолжил вести бой, причём весьма успешно – протаранил и пустил на дно британский броненосец «Инфлексибл»!

– Да, подобная тактика – сближение с артиллерийским огнём по курсу и завершающий таранный удар тараном с разгону, – оказалась на весьма результативной. – согласился с Казанковым Великий князь. – А ведь сколько было скептиков! Всё рассуждали: архаика, устаревший тактический приём, давно пора сдать в архив опыт Лиссы… А вот поди ж ты – и не устарело и результаты даёт превосходные! Вот и слушай тех горе-теоретиков…

Он поднял к глазам бинокль, разглядывая шеренгу мониторов, дымящую на подветренной раковине «Рынды».

– Я слышал, Константин Константинович, что вы намереваетесь перевестись в сухопутное ведомство? – спросил Казанков. О том, что намерения эти, если верить слухам, вызваны пошатнувшимся здоровьем, он, разумеется не упомянул. Раз уж придворные медики сочли, что дальний океанский переход не пойдёт тому во вред – что ж, значит так тому и быть.

– Были такие планы. – подтвердил Великий князь. – Но вот, пришлось на некоторое время сохранить верность морской службе. Честно говоря, я даже рад этому обстоятельству – я ведь давно уже не был в океане. В последний раз ещё перед войной, когда я на фрегате «Светлана» посетил Североамериканские Штаты в составе отряда адмирала Бутакова. Помнится, тогда президент Хейс дал торжественный обед в честь нас с кузеном Алексеем…

Великий Князь Алексей Александрович, четвёртый сын Александра Второго и императрицы Марии Фёдоровны, возглавлял в чине генерал-адмирала Морское ведомство Российской Империи.