Полная версия:

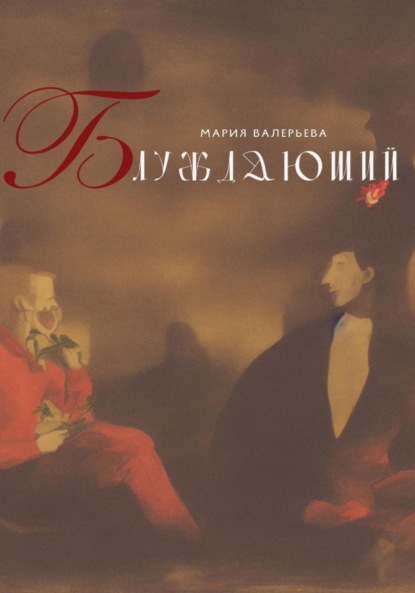

Блуждающий

Но нахваливать его я, конечно, не намерен…

Полезно все-таки вести дневник, по крупицам раскладывать переживания, чтобы потом, когда созреешь, позабудешь о том, каким был прежде, вспомнить извилистый и сумрачный путь. В этом, мне кажется, и есть сила. Сила прожить, но не забыть, а увидеть и переосмыслить даже самое дурацкое и неправильное.

Но я что-то увлекся.

Дима Жданов, как и многие молодые люди, вступал в то время в стадию отторжения счастья в пользу чего-то, что называется «приключениями», а обретал проблемы взрослых. Хотелось смысла, какой-то цели, а счастье виделось далеко. Потому я так легко обменял спокойствие на Москву. Воображал ли я, как все могло измениться?

Обо всем позже.

Что случилось в миг, когда я впервые открыл дневник Тони?

Почувствовал ли страх осознания, что вот-вот наступит миг невозврата? Чего хотелось больше: спрятать дневник или спрятаться от дневника?

А был ли я счастлив?Казался ли себе охотником за сокровищами, откопавшим в песке сундук со всем, о чем и мечтать не мог?

Кажется, в те минуты последние призрачные мысли о добре и зле погибали в бессмысленной битве, а я был где-то между блаженством и агонией.

Хотелось разгадать загадку, прикоснуться к той мудрости, что хранил дневник. Я был почему-то уверен, что Тоня обладала знаниями обо всем на свете. Словно это возможно – разгадать тайны жизни человеческой и остаться счастливым.

Может, она и в самом деле открыла мне ключ к сундуку с мудростями. Не будь в моей жизни Тони, вряд ли бы сейчас писал эти строки.

Тоня была первой звездой на небе, недосягаемой, но именно потому желанной. И ее свет, ее неожиданное появление открыло путь ко всем остальным звездам, еще живым и уже взорвавшимся.

Я не знал о камерном представлении, устроенном для единственного зрителя. Странная пародия на остров Мориса Кончиса, сыгранная в машине, где пейзажем был не прекрасный греческий остров, а бесконечная трасса. Жаль, что невозможно было заглянуть за кулисы.

Я хотел быть героем, не важно для себя или для других, и не догадывался, что обнаженное желание быстро замерзает и становится немощным. Не знал, чем мог помочь, но мечтал о поступке. Не понимал, что желания мало. Для подвига важнее невозможность поступить иначе.

Часы отбивают очередной час, за запотевшим окном лиловая дымка накрывает Москву, в двери магазинов стучится туман, на улицах появляются машины. Утро.

Время все еще не подвластно человеку.

Годы вели меня к финишу, на котором стою и думаю, разорвать ли заветную ленту. Столько раз меня уверяли, что жизнь – это бесконечный бег, в котором никогда не бывает последней черты. Бег привел меня к вам, и встреча наша оказалась судьбоносной. И сейчас ощущаю себя стоящим на краю обрыва, но на промозглых ветрах впервые не холодно.

Глава XII: Обрывки правды и страх

Первые страницы девственно-бежевые, пахнущие краской типографии, мягкие. Я провел подушечками пальцев по бумаге, и не почувствовал зашифрованных царапинами посланий. Почти успокоился. Зря.

После пустых листов шли запачканные, словно эти страницы служили исключительно для расписывания ручек. Под океанами чернил, казалось, виднелись слова, но прочитать их было невозможно. Тоня мастерски расправилась с воспоминаниями.

Я листал тихо, переворачивал страницу на выдохе. Надеялся, что дыхание скроет позор, что шелест скроется от уш не только Тониных, а и всех тех невидимок, которые на меня глядели из темных углов, куда не доходил тусклый свет торшера.

Но вот, оно. Пришлось пробраться сквозь множество страниц чернил и пустоты, чтобы отыскать сокровища. Записи. Где-то на середине дневник, распахнувшись на манер огромной пасти, явил-таки свою душу.

Каждая страница уписана мелким и убористым почерком. Кляксы на полях, каракули, рисунки.

Сначала я подумал, что ошибся. Ожидал, что тот ровный и красивый почерк, которым Тоня составляла договор на заправке, и был постоянным, но так ведь редко бывает. Для души мы всегда пишем иначе, и Тоня писала мелко, остро и криво.

Когда я встретился с мыслью о необратимости предательства, вдохнул так громко, что чуть не пискнул. Взглянул на Тоню – та спала, отвернувшись к стене, а силуэт ее в полумраке словно светился. Дышала хрипло, прижимала к груди одеяло тонкой рукой.

«Ей снится кошмар», – подумал я, не осознавая, что главный Тонин кошмар творился всего в паре метров от кровати.

Сосны за окном, кажется, дрались. Стройные стволы качались, сражаясь с ветром, поднявшимся неожиданно, и одерживали поражение. И даже сквозь стекло было слышно, как шумели леса вокруг. Кажется, природа выла.

Я опять раскрыл дневник, тихо полистал. Нервозность одолевала, я постоянно оглядывался на Тоню, все еще спящую, но словно готовую проснуться в любой момент. Успокаивал, но без толку, будто бы и не было снотворного.

«Это не мираж, это не сон». – Мой голос гулял по пустоте головы и хлопал ставнями.

Полистав несколько страниц, я решил все-таки прочитать хотя бы что-то. В конце концов взгляд остановился на одной из них:

«И почему он так уверял меня, что писать полезно? Ничего полезного нет в этих перечислениях, только лишние улики. Кому вообще какое дело до моих мыслей? Можешь, спросишь у него? Хотя, конечно, это мои заботы. У тебя достаточно и собственных.

Но он же настаивал. Все уши прожужжал, что писать, кем бы ты ни был – важно. А что важного? Кому вообще нужны мои мысли? Этого не сказал. Он никогда не говорит о смыслах. В его жизни смысла вообще нет, а он твердит, что мы должны… нет, даже обязаны найти свой. А, может, мне не важны его смыслы? Может, хотелось просто жить. Сейчас уже бесполезно раздумывать.

Знаю, это просто колебания воздуха. Все вы умнее. Люди сами создают собственную правду, и все же в вашей никогда не будет меня».

Я задумался, кому же могли быть адресованы эти строки. Тоня знала, что кто-то прочитает записи? А, может, и писала кому-то?

Я полистал дальше, искал указатель на год, но так ничего и не нашел. Тоня нигде не подписывалась, ее имя ни разу не промелькнуло, внизу каждой страницы была лишь подпись, кривая и большая как автограф. Даже тех, где читать особенно нечего.

Я думал, что найду в дневнике перепись мыслей, а увидел списки дел.

Тоня, по всей видимости, часто переезжала. Новость не удивила. Ну кому в здравом уме и памяти придет в голову, что Тоня, та Тоня, в болотах чьих глазах затерялась, кажется, пыль всех дорог мира, может жить как-то иначе?

Я видел списки вещей, названия отелей и чьи-то имена с номерами телефонов. Руки чесались позвонить хотя бы по одному, но останавливался. А вдруг те, чьи номера значатся под именами, не ответят? Что это будет значит?

А вдруг…

«Вдруг кто-то из них был на моем месте… Нет, не думай об этом, ты, чертов невротик».

Я залистал назад, к первым записям, и удивился. Они были другие, будто написанные не Тоней. Казалось, она представлялась себе. Или, может, представлялась тем, кому предназначался дневник.

Она жила в небольшом городе на несколько тысяч жителей где-то на пересечении федеральных магистралей, а пейзаж его – пятиэтажки, слепленные «из серых частей конструктора», как писала Тоня, и замазанные «голубиным пометом», не менялся до самой окраины: там начинался частный сектор. Заканчивался город кладбищем, с которым нельзя не повстречаться: все дороги вели мимо. В городе Тониной юности автобусы никогда не ездили по расписанию, на остановках собирались десятки знакомых людей и обсуждали житейские вопросы, а после школы подростки покупали еду в ларьке и шли на заброшки, играть там в карты до темна. Там страшно выходить вечером, не взяв с собой хотя бы ключей, которые можно засунуть между пальцев, а по неосвещенным улицам ходить не стоило после четырех. Писала Тоня, что главнее всего обходить пивные ларьки и сцену в парке-сквере, где частенько собирались компании из школы и танцевали. Солнце в городке заходило над главным и единственным торговым центром.

Я бывал в Тониных городках. В них пахнет пирожками с капустой, щебенкой, засохшей землей на базарной картошке, мокрыми полами в подъездах, автобусными остановками и смиренной надеждой. В некоторых и спустя двадцать лет мало изменилось.

Были в дневнике на первых страницах и заметки о школе, кино, кафе, какой-то подруге, с которой Тоня виделась в школе и обсуждала все подряд. Записи маленькие, написанные, впрочем, достаточно крупным почерком. Зарисовки выпускного платья, с легким кружевом на рукавах, нарисованных крупной штриховкой.

Я остановился на записи о выпускном. Не прочитал ни строчки, а вспоминал и мой, веселый и шумный, который начался вечером в здании сельского клуба, а закончился теплой ночью на берегу речки. Некоторые сбегали домой, переодевались и возвращались, а другие прыгали в воду, освещенную лунным светом, успевая только скидывать костюмы и платья. Вода теплая, почти горячая: в те дни жара стояла жуткая, родители даже посмеивались, что отмечать придется в купальниках и плавках. Мы пили сворованное из кухни шампанское, пели песни под гитару, что притащил Глеб, чтобы удивить мою одноклассницу Дашу, с которой тогда встречался, и провожали школьные годы, искренне веря, что будущее готовило для нас огромное счастье. Ночь пахла мокрым песком и июньскими цветами.

Тонин же выпуской был другой. В большом зале, погруженном в свет фиолетовых ламп, пахло как в комнате ожидания в аэропорту: условной чистотой и замаскированным безразличием. Тоня писала, что вечер совершенно не понравился, потому что с ней никто не танцевал и не разговаривал. Весь вечер она провела за столом, поглядывая на знакомых и друзей в ожидании, что кто-то захочет подойти и поговорить, но каждый находил более интересного собеседника. Тоня так и не выпила шампанского, корсет платья весь вечер ломал ребра, ноги болели от туфель, а парень, который ей когда-то был очень симпатичен, подошел к ней и спросил, свободна ли ее подруга.

Помню, прочитал эти страницы и почувствовал странную радость. Была у Тони все-таки обыкновенная жизнь когда-то. Грустная, но настоящая. Хотя, кто знал, чем она жила до нашей встречи.

Ночной холодный ветер ворвался в номер через форточку. Она обомлела от такого нахальства и шлепнулась о стекло, да так громко, что я посмотрел на Тоню, испугался, что от такого резкого шума проснется. С бившемся в лихорадке сердцем всматривался в ее лицо, но спутница даже не пошевелилась, лежала будто мертвая, испускавшая последние хриплые выдохи.

Я обернулся, отодвинул штору. На улице тихо, гул машин раздавался приглушенно, мир словно погрузился в невидимые кисельные сумерки, и только белоснежная иномарка как-то одиноко покоилась на стоянке. Все фары выключены, а внутри, казалось, никого нет. Но что-то зловещее было во всей этой обстановке: пустота, черная улица, освещенная лишь одним фонарем, выключенный у всех свет и странная машина, появившаяся на пустыре ниоткуда. Словно вестник чего-то важного среди мглы.

Я отвернулся. Мало ли, может, это машина хозяина мотеля, ну в самом деле. Не на вертолете он же сюда прилетал.

И стал листать дальше.

Добрую четверть записной книжки занимали односложные записи в один абзац о жизни, скучном лете в квартире и во дворе с соседскими девочками, пока те не уехали в лагерь, прогулках по парку, вскоре прекратившихся, тихие вечера в окутанной молчанием комнате, проведенные за чтением книг и разглядыванием журналов «Bravo» и «Вокруг света». Я почти удостоверился в нормальности Тони, хотел закрыть дневник и отложить геройства на потом, но вдруг перевернул еще одну страницу.

И в миг все изменилось.

Записи Тони стали длинными, изменился даже почерк, превратился в изящный и какой-то чересчур острый. Казалось, она описывала воспоминания так старательно, чтобы запомнить их, словно боялась, что исчезнут. Только вот большую часть записей занимали какие-то совершенно пространные мысли, а самое важное съежилось в несколько строк.

Содержание записей стало пугающим.

«Я не верю, не могу поверить, что это реально, – писала она, а буквы были настолько острые, будто старались уколоть через бумагу, – Понимаешь, я готовилась к любому исходу, но только не к такому. Это слишком страшно осознавать. Я пыталась не писать об этом, хотя бы здесь не видеть правды, но молчать слишком сложно. Понимаешь, пройдет неделя, может, две или даже месяц, и ничего ничего не изменится. Оно, кажется, никогда не уйдет. Что делать? Как же мне тяжело, а ты, бездушная деревяшка, даже не можешь мне ничего ответить. Как фигово на душе…»

Я прочитал тогда эту запись много-много раз, просмотрел все, что окружало ее, но так ничего и не понял. До этого никаких подобных записей не было. Тоня писала о болезни, но не говорила, кто именно болел. Какое-то третье лицо, так и оставшееся безымянным, но пугавшим меня своей неизвестностью. Много записей были посвящены этому человеку, разворотов пять, исписанных мелким почерком. Тоня будто бы вела дневник его самочувствия.

А потом лицо обрело очертания, черные, развевающиеся от дуновеновения ветра:

«Он черный, плотный, как резина, обнимает широкими руками, вжимает в мягкое тело, тянет за уголки губ, чтобы заставить улыбнуться, когда я хочу плакать. Он тянет за руки, царапает запястья, оставляет длинные белые полосы, а потом они становятся розовыми. Он сторожит меня, как сторожит охранник на кладбище. Он следит, чтобы я не ушла, хотя знает, что не смогу. Что прикована к нему, как к себе, и не готова сделать последний шаг. Он не оставляет меня, идет следом куда бы ни пошла. Он всасывается в меня. Я вижу его даже в отражении.

Я сойду с ума, если он не уйдет, или уже сошла, потому что с каждым днем вижу его все отчетливее. Почему с ума можно сойти? Может, я не заходила на него.

Что реальность, а что – сон. Но если бы спала, не боялась бы так. Я чувствую его, как он лежит позади меня в кровати, сжимает в холодных руках, а у меня не остается сил противостоять. Может я – его эксперимент?»

Я закрыл этот разворот и поднял голову к потолку. Ровный, белый, всего несколько трещин. Рассыпается, как я внутри. Ну почему, почему я не могу просто пройти мимо?

Тоня комкала страницы и, кажется плакала, писала вновь и зачеркивала. Я уже даже перестал читать, боялся, что и сам расплачусь.

«Ты отвратителен, Дима, ты просто отвратителен! Ты влезаешь к Тоне в душу и топчешь ее своими грязными кроссовками!» – повторял я про себя, но что-то неописуемо противное и желанное заставляло читать дальше. Мое человечное «Я» куда-то улетучилось, уступив свое место «Я» бесчеловечному, животному.

Глубоко вздохнув, я вновь раскрыл книгу, перелистнул страницу и, к моему удивлению, увидел на ней просто огроменную кляксу. Раковой опухолью оно разлилось по искусственно состаренной бумаге. Я потрогал кляксу пальцем – сухая и плотная. Где вообще можно взять столько чернил? И зачем заливать ими целый разворот?

Я потрогал пустые страницы, следовавшие за залитыми краской. На них еле-еле прощупывались буквы.

«Значит, писала что-то, а потом решила забыть,» – решил я и, даже немного жалея, что не могу читать подушечками пальцем, залистал дальше.

Больше упоминания черной субстанции не появлялись. Долго записи в дневнике были вообще какие-то пространные и непонятные, рассказывавшие обо всех вокруг, но только не о Тоне. Зато появилось нечто другое.

Она писала о каком-то деле. О чем-то, что боялась называть, чтобы «не спугнуть фортуну», словно ручка и бумага могли как-то повлиять на ее будущее.

«Я почти закончила половину. Все идет как никогда лучше. Боль уходит, странно. Я стараюсь, работаю ночами, куда бы то ни было хожу только после нескольких доз кофе, чтобы не уснуть в пути, но чувствую, как становится легче. Я чувствую себя единственной, никто больше не поймет, какого мне, кроме работы. И страдание перерождается, оно обретает крылья и улетает».

Несколько разворотов были усеяны маленькими абзацами, в которых постоянно говорилось только о работе, словно ничего, кроме нее, в жизни Тони в тот момент не существовало. Она писала о вдохновении, о стараниях и слезам, заливавшим страницы, усеянные словами о помощи, которую она так искала, но, по всей видимости, так и не нашла. Затем несколько страниц было пропущено. Вскоре снова начались записи, повествование о куче книг, которые она читала. Списки, столбики которых по три-четыре штуки усеяли каждую страницу, перечисляли романы и рассказы, повести и сборники стихов, которые Тоня прочитала, некоторые даже писались с указанием возраста, в котором были прочитаны. Так я понял, что Тоне на момент написания этих списков было около девятнадцати. И еще, оказывается, она не врала: список книг был огромный, что, кажется, Тоня прочитала все на свете. Но вот после цифры девятнадцать все годы вновь исчезли.

И вот, когда мои глаза наконец-то прочитали несколько не очень-то интересных описаний очередной книги, появилось что-то по-настоящему интригующее.

После нескольких вырванных листов появилась достаточно короткая, написанная черной ручкой, запись, и даже почерк изменился. Словно и не Тоня это писала, а кто-то другой.

«Знаю, зачем ты заставил меня сделать это. Зачем приказал поковыряться в мозгу и вытащить оттуда все, что хотелось бы зацементировать на страницах. Мне так хорошо, как никогда ни было. Даже не чувствую, как тянет к земле. Кажется, что я такая легкая, тонкая, почти прозрачная, как ты, что скоро улечу на небеса».

Я перечитал эту маленькую, стоявшую в сиротливом одиночестве на пустом развороте, запись и, кажется, догадался: Тоня писала по памяти. Может, то, что считала нужным запечатлеть. Но почему-то я так и не увидел ни одной записи про ее семью.

Тоня писала о жизни в общежитии, кажется, в Москве, но ни разу город не объявился. Я догадался только потому, что Тоня много раз писала о том, какой красивый главный корпус МГУ. Но прочитав пару записей, бросил: и тут все было обыденно: соседки, пары, какие-то пространные размышления. Страшно, но вряд ли они объясняли хоть что-то, тогда подумалось мне. Впереди было еще множество страниц, и Москву я оставил позади. Зря.

Я пролистал еще несколько залитых и перечеркнутых страниц, кое-где даже замаскированных под «замазкой», и очутился на развороте, где почерк Тони стал таким, в который можно было поверить: документ, подписанный ее рукой, все еще лежал в сумке.

«Я не хочу больше возвращаться в ту жизнь. Я так мечтала о любви, что, засыпая после тяжелого дня, хотела только оказаться хоть в чьих-то объятиях, почувствовать жар чужого тела и услышать, как кто-то хмыкает и шепчет мне на ухо, что любит. Я столько искала, проливала слезы в одиночестве, обнимая подушку в кромешной темноте комнаты, что сейчас, наконец-то встретив тебя, могу вздохнуть. И кажется мне, что никогда прежде я не дышала так свободно…»

Я вздрогнул.

«Неужели Тоню никто никогда не любил? – подумал я. – Такого ведь быть не может, были ведь у нее родители, друзья. Конечно, личность она не очень-то обычная, да и подход к ней чуть ли не на минном поле приходится выискивать, но ведь определенно заслуживает быть любимой».

Даже больше – Тоня должна быть любимой. И мне стало даже как-то жаль ее.

Но потом все переменилось, и на страницах появился кто-то.

«Помнишь нашу первую встречу? Помнишь песни тишины в свете мрака, когда звуки живых замерли, чтобы отдать вечность нам? Помнишь, как у меня щипали руки, у меня сердце разлеталось и кусочки держались на тонких ниточках, а ты говорил, что все будет хорошо. Помнишь, что ты говорил мне? Помнишь, как я смотрела на тебя, с испугом, но благоговением? Ты говорил, что не обидишь, что не бросишь, что всегда, отдавая часть себя, будешь рядом.

Сколько бы прекрасных сравнений и метафор не было бы вырвано из книг – ни одна не опишет тебя лучше, чем мои трясущиеся руки и улыбка. Я даже боюсь говорить о нас, о том, что было до и после. Кроме нас ничего не было и не будет».

Я улыбнулся, ничего не смог с собой поделать. Как-то и не представлял никогда Тоню влюбленной. Думал, что она вообще на любовь не способна. А тут: целое признание на бумаге, еще и размазанное кое-где. Может, плакала.

«Помню, как рассказала тебе о своем секрете. Ты принял его спокойно, словно готовился стать моим доверенным вечность.

Я бы не смогла также. Ты слишком велик для меня, ты безграничен, ты не ходишь по земле, потому что она тебя не выдержит. Твоей любви хватит, чтобы объять весь Земной шар. Давно не звонила семье, но и не чувствую надобности. Они винят меня, а ты говоришь, что они просто ищут хотя бы кого-то для обвинений, лишь бы только успокоить свои души. Я чувствую, ты любишь. Но знаю, должна измениться. Ради нас обоих. Чтобы наша вечность была безупречной».

Я не знал, кому Тоня признавалась в любви, но одно я понял точно – она очень любила вырывать листы.

На одном из разворотов я увидел новое имя, которого прежде не встречал. На поле боя появился Виктор. Все листы, шедшие до этой записи, были вырваны.

«…Ты сказал, что он должен мне помочь. У него и связи, и опыт и все-все, но мне страшно идти на встречу. Я видела его фотографии, читала о нем. Да и вообще, кто же не знает Виктора? Тот, кто хочет хоть чего-то добиться в жизни, обязательно должен знать его. Но ты сказал, что он – твой хороший друг и что мне совершенно нечего бояться. Но мне все-таки очень страшно. А вдруг я скажу что-то не то? Как жить дальше?»

В то время я, конечно же, никакого загадочного Виктора не знал. Знакомых Викторов у меня было достаточно, но среди них не было никого хотя бы немного необычайного. Более того – об этой известной персоне и не слышал никогда, хотя, по моему мнению, если человек известен в Москве, то и по всей России его тоже знать обязаны.

Следующие записи уклончиво рассказывали о каком-то клубе.

«…Сегодня вечером Виктор тоже был в клубе. Сидел за столиком с каким-то мужчиной и болтал с ним. Когда мы вошли, Виктор обернулся. Его прекрасное лицо, обагренное красным светом, исходящим от лампы. Я неловко помахала ему, а он, как обычно, расплылся в своей странной улыбке, которая, впрочем, никогда не предвещает ничего хорошего. Хотела бы и я также загадочно улыбаться. Только вот мне это не светит».

Я невольно хмыкнул. Вот уж улыбаться загадочно Тоня точно научилась. Вот только что это за Виктор? И что в нем такого странного? Но следующие записи, которые мне так и не удалось забыть, запутали только больше. Как оказалось, Виктор вполне подходил под роль Тониного друга, но вот другом я бы не назвал его. Во всяком случае, Тонины записи не давали такого повода.

«…Мы очень долго с Виктором разговаривали, и он меня уверил, что абсолютно все решит. Мне же только доделать конец, который ему не очень нравится. Виктор говорит, что хеппи-энд – это самое отвратительное, что можно придумать. Что страдания дают пищу для размышлений, а счастье – тормозит развитие. Он говорит, что у меня талант. А ты ведь и говорил это.

Все больше времени мы проводим вместе, а меня словно засасывает в водоворот. Жизнь изменилась – мои желания, кажется, сбываются. Потом все станет еще лучше. Виктору совсем не нравится, что я начала курить. Он говорит, что курящие женщины выглядят совершенно не элегантно, как все привыкли думать, а скорее дешево, и о нашем договоре и слышать не хочет. Он говорит, что курение меня убьет. Я не хочу об этом думать. Крис говорит мне, чтобы я не думала о конце. Он обещал, что я никогда не умру».

И вдруг что-то изменилось. На одной из страниц вдруг появилась запись, которая точно не была Тониной. А все потому, что внизу стояла подпись: ваш В.В.

Запись была небольшая, всего в пару строк, но я запомнил ее и даже ночью смогу повторить: «Ты всегда говоришь, что он хочет слышать. Поверь, дорогая, лишь глупец внемлет чужим желаниям, а ты умна. Твои слова – оружие. Так используй его. Преврати жизнь в искусство – так ты обретешь вечность. Других убедить легко, а себя – невозможно».

Я, еще раз взглянув на Тоню и убедившись, что она спала, судорожно перелистнув несколько листов, принялся читать уже вразнобой. Времени высматривать у меня не было – нужно же было и следы замести.

Весь мир перестал существовать, и тьма, которая плотным куполом накрыла все вокруг, щупальцами забралась в меня и очернила. Все стало иным, окрасилось мрачными красками. Я не выдержал, сходил, умылся холодной водой – почему-то меня все еще клонило в сон. Вернулся, а Тоня все спала. Дневник сам по себе раскрылся на какой-то из страниц, будто приглашая. И я не мог противиться ему.

Тогда бы я не мог сказать, что прочитал, но сейчас, когда держу их в руках, могу переписать с листов. Хотя, уже знаю их почти наизусть.

Тоня писала о чем-то, что понять было невозможно, кричала на себя, на каких-то страницах были даже красные отпечатки пальцев, но я искренне надеялся, что это просто краска. Она писала о боли, страхе, снах, клубах и темных комнатах, бессонных ночах, одиночестве и поисках и о чем угодно, что вряд ли бы встретилось мне в жизни, и оттого – непонятное.