Полная версия:

Искусство жить, или Как быть счастливым, несмотря ни на что

Эмоция – это результат автоматизированной, подсознательной последовательности умственных операций. Чтобы понять и проконтролировать умственные операции, происходящие автоматически на уровне подсознания, надо овладеть соответствующими методами самоанализа.

Увидеть мысль мы не можем, а вот её следствие – эмоцию – мы ощущаем и распознаем: зависть, обиду, стыд, вину и т. д. Важно то, что каждую эмоцию порождает свой мыслительный процесс со своими особенностями. Эти процесс и особенности мы можем проанализировать и понять причины, приводящие к эмоциям.

Процесс рождения эмоции

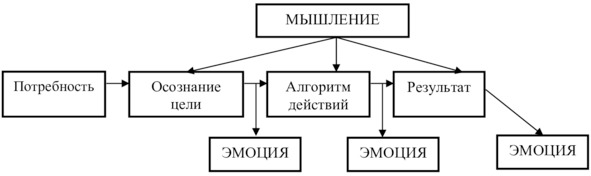

Речь здесь идёт не о врождённых эмоциях типа реакций младенца на прикосновение матери, а о втором их типе, формирующихся в ходе жизненного опыта. Рождению такой эмоции предшествует возникновение потребности, появление цели и запуск мыслительного процесса. Сперва возникает потребность: в еде, питье, безопасности, признании, любви и др. Мышление в режиме подсознания, на уровне автоматизмов, осознает её, возникают мотивации и линии поведения, коих может быть несколько. Например, потребность «хочу пить» может быть удовлетворена разными путями: напиться прямо сейчас, отложить «на потом», выпить воды или чаю и т. п. Так или иначе производится выбор и формируется представление о цели. Затем мышление (подсознательно) взвешивает возможности и пути достижения цели, вырабатывает алгоритм её достижения, диктует совершение необходимых действий и контролирует процесс, внося при необходимости и коррективы. Наконец мышление определяет, достигнута цель или нет.

Рис. 1. Схема возникновения эмоций

Первичные эмоции «удовлетворение – неудовлетворение» возникают после каждой мыслительной операции, на каждом этапе процесса. Даже на этапе «Осознание цели» возникает эмоция удовлетворённости или неудовлетворённости. Неудовлетворённость на этом этапе возникает, если цель не удаётся осознать, «сформулировать» (кавычки тут не случайны, речь идёт о невербальных ощущениях, а не словесных формулировках). Потребность стучится в сознание: чего-то хочется, – но сознание не может понять, чего же именно: возможно, оно впервые встречается с этой потребностью и ещё «не знает», как она удовлетворяется. Удовлетворённость возникает, если цель ощущается осознанной, поставленной, даже если впоследствии окажется, что это была ошибочно выбранная цель, не ведущая к удовлетворению возникшей потребности.

На следующем этапе, когда вырабатывается алгоритм действий, в игру вступает множество факторов, в частности предыдущий опыт. К тому же к одной и той же цели всегда ведёт множество путей. После того как выбор алгоритма поведения сделан, возникающая эмоция может стать более сложной и нечётко выявленной. По ходу реализации алгоритма, когда приходится учитывать новые факторы, изменившиеся обстоятельства, неожиданные препятствия и т. д., сложность и многообразие эмоций возрастает. Наконец, когда цель достигнута или её достичь не удалось и это стало понятным, формируется «окончательный» на этом этапе набор эмоций, в котором одна эмоция будет доминирующей, и именно она определит дальнейшие действия.

Повторим и подчеркнём: описанное разделение на этапы в действительности происходит в нашем подсознании почти мгновенно; мы не контролируем этот процесс, не замечаем его. В книге для обучения мы разлагаем его на этапы, чтобы осознать, что происходит в этой «невидимой» действительности. Вот что нам в этой связи важно знать и понимать.

Эмоция – как результат умственной деятельности. Прежде чем мы обрадуемся или огорчимся, в мозгу происходит мыслительная работа, мы что-то с чем-то сравниваем, оцениваем и приходим к каком-нибудь выводу: «хорошо – плохо», «опасно – безопасно», «приятно – неприятно» и т. д. Сам мыслительный процесс происходит вне нашего контроля и даже вне нашего внимания или наблюдения. Мы замечаем уже только возникшую эмоцию: страх, обиду, гнев, удовлетворение. Ещё раз напомню, что существуют и рефлекторные эмоции, возникающие без связи с умственным процессом. Например, прикосновение к горячему или холодному возбуждает определённый спектр. Эмоцию может также породить другая эмоция. Здесь мы разбираем те эмоции, которые являются следствием умственных процессов.

Любой умственный процесс завершается эмоцией. Если мы научимся следить за ходом мыслей, результатом которых должна стать эмоция, мы сможем управлять очень многими своими чувствами и реакциями. В умении это делать состоит искусство жить и быть счастливым. Чтобы освоить этот навык, надо разложить мыслительный процесс на составляющие, определить их функции. Об этом подробнее – в параграфе «Структура умственного процесса».

Умственный процесс имеет направленность во внешний мир, или во внутренний. Можно условно говорить, что ум имеет две функции: внешнюю и внутреннюю. Наши размышления, направленные на явления и цели внешнего мира, достаточно хорошо различимы: мы решаем задачу по математике, думаем, как заработать денег, раздобыть пищу, пытаемся понять, отчего небо голубое, и т. д. Во всех этих случаях наше мышление в большей или меньшей степени подчинено законам логики. Мы устанавливаем причинно-следственные связи между явлениями, даём названия предметам, определяем величины, сравниваем количества и качества и т. д. Когда мы о ком-то говорим «он умный», мы имеем в виду именно эту функцию ума – внешнюю. Возможность любой целенаправленной деятельности, умение выживать и обеспечивать развитие рода человеческого во многом состоит в навыке управлять внешней функцией ума.

Гораздо хуже обстоит дело в отношении наших мыслей, направленных вовнутрь. Здесь мы, к сожалению, совсем ничем не управляем, мы даже не замечаем существования умственного процесса, направленного вовнутрь. Он происходит самопроизвольно и, совершенно с нами не советуясь, устанавливает критерии, воздействуя на нас через порождённые им эмоции.

Примером внутренней функции ума может служить ход наших мыслей в связи, например, с болевым ощущением. Когда-то я прикоснулся к огню, обжёгся и сделал умозаключение: огонь не трогай. В последующем это умозаключение становится автоматическим навыком: при виде огня я уже не воспроизвожу свои умозаключения, я «просто знаю», что огонь трогать не надо. Тем самым ум закрепил до автоматизма полезный навык. Вот другой пример. Вы заметили грустное выражение лица коллеги по работе, хотите проявить сочувствие и спрашиваете: «У тебя все в порядке?» И неожиданно в ответ на вас грубо огрызаются: «Не твоё дело!» Наш мозг производит какие-то мыслительные операции, в результате которых рождается эмоция: я огорчаюсь и обижаюсь. Я не просил свой ум формировать обиду, он «сам» это сделал, поскольку цель разошлась с результатом. Вы хотели как-то помочь и ожидали доброжелательной оценки своего сочувствия, а в ответ получили грубость. Вот ум и «произвёл» чувство обиды.

Умственный процесс имеет цель. Как мы говорили, умственный процесс, направленный вовне, имеет, как правило, очевидную цель. Я смотрю на небо, чтобы решить, брать зонтик или нет. Внутренние умственные процессы тоже всегда имеют цель, которую мы, однако, не только не ставим, но и не осознаем. Хотя этих целей в обобщённом виде не так уж и много: как избавиться или избежать боли, страдания, неприятных эмоций либо как получить и удержать удовольствие, радость, позитивные эмоции. Когда мысль находит этот алгоритм, она стремиться закрепить найденное в виде навыка, автоматического, подсознательного действия. Возвращаясь к примеру с грубостью в ответ на доброту, мы впредь постараемся с этим человеком поменьше общаться, а если придётся, будем вести себе сдержанно и постараемся быть готовыми к хамству, не переживая слишком сильно. Сказать «постараемся» легко. Бывает труднее это осуществить на практике. У многих может выработаться вредный автоматизм: при встрече с хамом будет портиться настроение, повышаться давление, всплывать прежняя обида. То есть однажды случившееся мы будем всякий раз как бы переживать заново. Избавиться от этого можно путём выработки другого навыка, который нам даёт саногенное мышление.

Умственный процесс предлагает способы достижения цели. Например, в примере с неожиданной грубостью в ответ на доброту предлагается, как минимум, два варианта действий: перестать общаться или ответить грубостью. В принципе, мысль могла найти и третий вариант в надежде насытить эмоцию: схватить что-нибудь тяжёлое и ударить обидчика, чтоб больше не грубил. Наш ум всегда знает много решений проблемы. А вот какое из них будет нам выдано как «правильное», зависит от многих факторов, которые возникли в нашем сознании давно, закрепились в виде неких норм и автоматически включаются, когда нужно указать на «правильное» поведение. Поскольку мы живём «в цивилизованном мире», наш мозг обычно команду «трахнуть по башке» не выдаёт. Наши «цивилизованные» мозги могут дать команду ответить более или менее агрессивно, «молчать и терпеть» или, затаив обиду, ждать случая для нанесения ответной обиды и т. д. Соответственно, в первом случае на поверхность выйдет эмоция гнева и агрессии, во втором – внутри нас останется обида, в третьем – месть. То есть эмоция определяется тем, что предлагает мыслительный процесс, который, в свою очередь, протекает хоть и подсознательно, но в устойчивой системе личных координат «добро – зло», «нравственно – безнравственно», «правильно – неправильно».

Прежде чем сделать следующий шаг в освоении методики анализа мыслительного процесса как источника эмоции, надо уделить внимание методу самонаблюдения.

Наблюдение

Существует мощный инструмент работы с самим собой – самонаблюдение. Я не имею в виду взгляд на себя в зеркало и размышления о том, что пора садиться на диету, больше двигаться, меньше нервничать и т. п. Все это полезные вещи, но я говорю о самонаблюдении как о специальном навыке, которому стоит обучиться, чтобы управлять своими мыслями и чувствами. Для этого надо использовать две позиции наблюдателя: «посмотреть со стороны» и «заглянуть внутрь себя». Соответственно, эти две позиции наблюдателя обусловливают два метода работы с собственными мыслями и эмоциями.

И в том, и другом случае вы мысленно отделяете себя, как наблюдателя, от самого себя и своих мыслей, как объектов наблюдения. Чтобы развить в себе этот навык, время от времени пытайтесь представить самого себя, но «вид сбоку» или «сверху», как будто рядом есть видеокамера, она всё снимает, а вы рассматриваете картинку на мониторе. Вы можете «увидеть» себя с верхней точки, как будто камера закреплена на потолке или справа-слева. Упражняйтесь в этом всякий раз, как только вспомните. Продолжение, развитие этого навыка – мысленное «изготовление» кинофильма о самом себе в имевших место или предполагаемых обстоятельствах. Например, вы вчера разговаривали со своим начальником. Постарайтесь теперь увидеть это со стороны, как будто в процессе разговора в кабинете начальника стояла камера. Определите для камеры точное место, представьте, что было бы на экране, если бы съёмка действительно велась. Увидьте, скажем, себя сидящим у стола начальника, предметы на столе, картины и дипломы, висящее на стенах, лицо и фигуру самого начальника, воспроизведите, как он движется, курит, разговаривает, говорит по телефону, его мимику, жесты, интонации…

Ещё один простой приём – думать о себе в третьем лице: «он нервничает, он обижается». Стоит нам начать говорить/думать о себе в третьем лице, как наше эмоциональное состояние меняется. Передав мысли и чувства «другому-я», «я-наблюдателю», мы одновременно передаём ему и управленческие ресурсы. Этот метод – отстранение – является основой многих мощных психотехник, позволяющих управлять собой. Умение смотреть на себя со стороны, создавать «кинофильмы», позволяет не только воспроизводить имевшие место события, но и вносить коррективы в поведение по принципу «а надо было поступать и говорить так», то есть создавать образы «правильного» поведения в будущем. Именно образ будущего, а не какие-то конкретные шаги по его достижению является главным для включения подсознания. В дальнейшем подсознание самостоятельно поведёт нас к цели «на автопилоте», ему надо «знать» одно: к чему стремиться.

Второй подход состоит в наблюдении за нашими мыслями как бы изнутри. В психологии самоанализ собственных мыслей и чувств, называется интроспекцией (от лат. introspecto – «смотрю внутрь»). Я снова как бы раздваиваюсь, становлюсь я-наблюдателем, но не тем, который смотрел извне, а таким, который сидит внутри – в голове, в глазах и т. п. Он пытается уловить возникновение и ход мыслей и эмоций где-то в нашем сознании.

Интроспекция заключается в таком наблюдении за собственными мыслями и эмоциями, при котором мы «отделяем» мысли и эмоции от «себя как наблюдателя». Отличие от метода «взгляд со стороны» в том, что мы снова «раздваиваемся», но та часть себя, которую мы назначили «наблюдателем», находится внутри и следит за мыслями и эмоциями, наблюдает за процессом их возникновения. «Наблюдатель» – это не «ум» и не «эмоции». Он просто фиксатор, датчик, пытающийся уловить возникновение эмоции и возникающие мысли, оценки, суждения. Если вас охватила какая-то эмоция, значит, произошёл мыслительный процесс. Попробуйте уловить, о чём вы при этом подумали. Освоив хотя бы в общих чертах способы самонаблюдения, мы сможем приступить к постижению следующего уровня анализа мыслительного процесса: разложению его на отдельные элементы, осознанию его структуры.

Скажем, вы заметили как ваш муж или молодой человек любезничает с незнакомой красоткой, не зная, что вы где-то рядом. Вы взволнованы и испытываете ревность. Вы можете не считать это «настоящей ревностью», но чувство неприятной тревоги возникает. С этим горьким чувством вы будете жить некоторое время, размышляя об увиденном. Ревность может подвигнуть вас на разные действия, в зависимости от характера, воспитания, обстоятельств и проч. Одни дамы в этой ситуации подбегают и начинают громко возмущаться, некоторые пытаются дать пощёчину и т. п. Другие молча отойдут в сторонку и обронят слезу, третьи расскажут об этом подругам, четвёртые примут решение типа «ах ты так, ну тогда я тоже…» и пойдут звонить «старому другу». У каждой возникнет свой мыслительный процесс, однако их структуры будут похожи друг на друга.

Структура умственного процесса

Структуру типичного умственного процесса можно описать в виде последовательных операций: опознавание, присваивание отклика, присваивание статуса, операция сравнения. Прежде чем их описать подробнее, рассмотрим пример.

В первом издании книги я в виде примера описывал ситуацию с хамоватой продавщицей картошки, обидевшей покупателя. Приятно сознавать, что бывшая некогда вполне типичной подобная ситуация практически исчезла из сегодняшней жизни: продавцы нынче вежливы. Тем не менее как модельный пример её можно привести вновь, а читатель легко вспомнит подобные – в смысле взаимоотношений людей и возникающих эмоций – ситуации с другими персонажами и в других обстоятельствах.

Итак, наглая, невоспитанная продавщица на вопрос покупателя «Сколько стоит картошка?» отвечает: «На ценнике все написано, сами, что ли, не видите?» Покупатель оказался настолько чувствителен, что распереживался, обиделся, сделал продавщице замечание, а в ответ получил ещё большую грубость. Попробуем «увидеть» мысли обидчивого покупателя, раскладывая их на элементы, которые потом мы опишем как структуры мыслительного процесса.

Начнём с банально-очевидного: покупатель «опознал» продавщицу как человека, который торгует овощами, в частности картошкой, и не ошибся. Далее он, пытаясь удовлетворить желание купить картошку, решил узнать её стоимость. В этот момент он осуществляет «операцию присвоения отклика»: продавщица знает цену и должна ответить на вопрос. На этом шаге он подсознательно допустил два предположения, одно верное, другое – не совсем. Продавщица знает цену, это верно, но то, что она должна отвечать на вопрос, нуждается в корректировке. Мы с вами, исходя из опыта и в соответствии с правилами торговли, полагаем, что продавщица должна ответить, причём вежливо. Однако она – в силу неизвестных нам обстоятельств (неприятности в личной жизни, переживание выговора от начальства, размышление о выявленной недостаче – да мало ли причин, способных сформировать у невыдержанного, невоспитанного человека готовность нагрубить!) – не готова отвечать на вопрос каждого покупателя, тем более что ценник, на котором все написано, действительно имеется. Так возникла первая «ошибка присваивания»: покупатель приписал, «присвоил» продавщице определённый формат отклика – обязанность отвечать на наш вопрос, а она таковым качеством в действительности, по крайней мере в данный момент, не обладает. Получилось, что его ожидания не соответствуют действительности, он огорчён, возмущён, обижен.

К этим эмоциям его привёл неосознаваемый мыслительный процесс, проходящий следующие типичные стадии (подробнее в книге Ю. Орлова «Исцеление философией», ссылка в списке литературы).

Опознавание.

У возникшей эмоции есть источник. Скажем, есть некто, обидевший вас, нагрубивший, нахамивший. Эмоция вспыхнула мгновенно, но за это мгновение ум успел произвести несколько операций. Первое, что он сделал – зафиксировал событие и «признал» его существование в действительности, а не в качестве фантазии, вымысла. Второе – «опознал» обидчика. Делается это автоматически, подсознательно, без произнесения каких-то мыслительных слов типа «это продавщица».

Присваивание отклика.

Мы вошли в ситуацию с некими ожиданиями. Мы ожидаем, что врач выслушает наши жалобы, близкий человек посочувствует и даст совет, мать утешит, а от встречи с автоинспектором мы душевной теплоты не ожидаем, так уж нас научила жизнь, но соблюдения определённых норм общения ожидаем и от него. Мы также ожидаем наличия определённых навыков у тех, к кому обратились, и готовности их применить: сантехник починит кран, компьютерщик наладит компьютер, продавщица продаст и т. д. В нашей памяти, жизненном опыте накоплены ожидания определённого отклика, модели поведения от друзей, знакомых, родных и близких, коллег по работе и т. п.

Присваивание статуса.

То, что мы сейчас опишем, как присваивание статуса, тоже никогда нами не осознается, это происходит автоматически. Разделять этот процесс на элементы бывает нужно только тогда, когда мы проводим наш сеанс саногенного мышления и хотим «разобраться» с эмоцией.

Мы подсознательно придаём событиям разное значение: одни кажутся важными, другие – не очень. Придание «значения» – важный фактор в формировании эмоций. Чем больше высокий статус (значение) объекту (в рассматриваемом примере – обидчику) мы придаём, тем сильнее будет возникающая эмоция. Вернее смотреть на это так: чем сильнее возникшая эмоция, тем, стало быть, более важное значение придало этому ваше подсознание. Скажем, объект «мой начальник» наделяется подсознанием высоким статусом: то, что он скажет или сделает, важно, его значение в жизни велико. Велико значение уважаемых вами людей, родных и близких, друзей, а вот значение и статус незнакомых людей не должны быть такими же высокими. Авансом мы, конечно, уважительно относимся ко всем людям, но есть кто-то более или менее для нас значимый. Подсознательно, а порой и сознательно мы это учитываем в межличностном общении. Именно по причине их высокого статуса мы так остро реагируем на близких людей. Мы легко и сильно обижаемся на своих жён и мужей по таким поводам, которые остались бы незамеченными в общении с чужими людьми, потому что статус близких людей, значение их мнения и поведения для нас очень важны. Мы чувствительны по отношению к мнению тех, кого считаем авторитетами, от кого зависим, кому хотим понравиться и т. д. В обычной жизни мы об этом знаем, хоть и не формируем рейтинги значимости среди всех своих знакомых.

В случае, когда вспыхивает эмоция, процесс присваивания статуса происходит автоматически, вне нашего контроля. Мы не осознаем, какой статус кому мы присвоили. Мы вообще об этом не думаем. А думать об этом надо: осознав ошибочность, завышенность статуса, присвоенного нашим подсознанием обидчику, мы не станем так остро реагировать на обиду, сможем контролировать свои переживания.

У покупателя возникла эмоция: его обидела продавщица. Большинство людей в этой ситуации особо переживать не станут: посмотрят на ценник, узнают стоимость и тут же забудут о не слишком вежливом ответе продавщицы. Но наш покупатель иной: он страшно огорчился! А почему? Из-за одной только ошибки присваивания отклика? Нет, он допустил ещё и другую ошибку, оказавшую сильное влияние: он завысил статус продавщицы. Мало того, он весьма не кстати «включил» свою Я-концепцию и неуместно завысил собственный статус! Взыграли чувство собственного достоинства («Как это продавщица могла так со мной разговаривать, ведь я уважаемый человек») и чувство социальной озабоченности («Куда катится государство! Разве такими должны быть отношения в обществе?!»).

Сила эмоции действительно зависит и от того, насколько для обидчивого гражданина значим собственный образ «спрашивающего покупателя» и образ «вежливого продавца». Он посчитал это признаком собственного достоинства и успеха в жизни, признания личной значимости в глазах окружающих. Все это в сумме привело к переживаниям, скачку давления, испорченному настроению. Как мы видим, значение события и как следствие – степень эмоции определяется многими факторами и весьма индивидуально. Наш несчастный покупатель, запуская свои эмоции, произвёл ещё несколько умственных действий, среди них – операция сравнения.

Операция сравнения

Сравнение – это основное, что делает наш ум. Это его прямая обязанность. В результате процесса сравнения он должен выдать команду: «это лучше, а это – хуже», «это делай, то не делай». Когда мы пользуемся умом для рассуждений о внешнем мире, мы более или менее контролируем и сам процесс сравнения, и те критерии, которыми наш ум пользуется: «Туда не ходи, сюда ходи: снег башка попадёт…». Когда наш ум действует во внутреннем мире, он трудится бесконтрольно, но оператор сравнения включается самопроизвольно на каждом этапе мыслительного процесса.

В структуре мыслительного процесса первым шагом является опознавание ситуации. В ней тоже содержится процесс сравнения. Информация о типичных жизненных ситуациях накапливается с опытом и хранится в памяти. Опознавание ситуации состоит в сравнении данной ситуации с типичными образцами, имеющимися там. В результате этого ум либо находит некие уже случавшиеся подобные ситуации, либо определяет ситуацию как происходящую впервые. И в том, и в другом случае возникает некая поведенческая рекомендация. Какими критериями при этом руководствуется подсознание, сказать трудно, но так или иначе возникает некая программа поведения, которую подсознание, что-то с чем-то сравнивая, выбирает и признает правильной.

Операции сравнения продолжаются: идёт формирование образа ожидаемого результата. Это некая «внутренняя цель» подсознания, которая, конечно, как-то связана с «внешней целью», возникшей в результате появления потребности. Напомню, что мы разбираем процесс подсознательного умственного действия, возникающего в связи с внутренними переживаниями, которые никак не вербализуются, не «опредмечиваются». Поэтому мы до поры до времени не можем сказать, каков образ внутренней цели, но вправе предполагать, что подсознание его сформировало и утвердило программу действий. Как только мы начинаем действовать, выполняя подсознательно сформированную программу, наш ум переходит из области подсознания в область сознания, наши действия и образы опредмечиваются, мы начинаем осознавать прежде неясные мотивации как рациональные цели.

Последнее оценивание в цепочке сравнений: соответствует ли полученный результат той цели, которая была поставлена вначале – «внешней» цели? Если результат согласуется с требуемым, то возникает чувство удовлетворения, а если не согласуется, возникает неприятное переживание внутреннего конфликта, каковым могут быть разочарование, обида, стыд, вина и прочие эмоции. При многократном повторении сходных ситуаций формируется стереотипные, автоматические, неосознаваемые ответы организма на ситуацию. Формируются умственные привычки или автоматизмы ума.

То, что мы выше описали, упрощённая схема мыслительного процесса, порождающего эмоции. Можно ли им управлять, если он неосознанный и автоматический? Можно, если сделать его осознанным. Для этого надо, пережив неприятную эмоцию, попытаться понять, какой мыслительный процесс проходил в нашем подсознании, разбить его на этапы, выделить операции опознания, отклика, присваивания статуса и сравнения. На каждом шаге возможны ошибки, и надо попытаться их выявить. Если вернуться к примеру с продавцом, то на первом шаге – опознание – можно было ошибиться, если это был не продавец, а грузчик или подсобный рабочий, оказавшийся за прилавком. Ошибка могла быть и на втором шаге: присваивание отклика, ожидание вежливого и содержательного ответа. Можно напомнить себе, что мир и общество не всегда такие, какими могут и должны быть, и продавцы не всегда соответствуют своему назначению, нарушают правила торговли, что бывает не так уж редко, так что надо быть готовым к жизненным реалиям и не огорчаться при встрече с ними. Ошибка могла быть и на третьем шаге: присвоение статуса. Вы сами возвели незнакомого продавца в ранг тех персон, чьё мнение, поведение и оценка для вас важны настолько, что всякое отклонение от ожиданий для вас болезненно. Разве так должно быть? Неужели каждый лавочник имеет для вас такое же значение, как родные и близкие, друзья и коллеги? К операции сравнения у вас претензий нет: ум сравнил ваши ожидания с тем, что произошло в действительности, и вынес вердикт: имеет место расхождение. А вот огорчаться этому или нет – ваше дело. Автоматизмы возбуждают эмоцию возмущения, недовольства, обиды, но теперь вы, я-наблюдатель, стоите над схваткой и гасите вспыхивающую эмоцию, находите успокаивающие слова типа «продавщица оказалась невоспитанной дурой» или что-то подобное.