Полная версия

Полная версияСовременная парадигма преподавания и изучения русского языка как иностранного

Модульный принцип и когнитивный подход в организации учебного процесса РКИ

Шантурова Г.А.

доцент, Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва

e-mail: GAShanturova@pushkin.edu.ru

Аннотация: в статье представлена модель организации учебного процесса РКИ, построенная по модульному принципу, учитывающему когнитивный стиль и психофизиологические особенности учащихся.

Ключевые слова: модульный принцип; когнитивный стиль; психофизиологические особенности.

G.A. Shanturova

Associate Professor, Pushkin State Russian Language Institute, Moscow

e-mail: GAShanturova@ pushkin.edu.ru

MODULAR PRINCIPLE AND COGNITIVE APPROACH IN THE ORGANIZATION OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE EDUCATIONAL PROCESSAbstract: the article presents a model of the organization of the educational process RCT, built on a modular principle, taking into account the cognitive style and psycho-physiological characteristics of students.

Keywords: modular principle; cognitive style; psychophysiological features.

Одним из важнейших практических вопросов современной методики преподавания РКИ являются особенности организации учебного материала, учитывающие объективные причины, препятствующие успешному овладению русским языком. В условиях стажировки в языковой среде успешное решение этого вопроса зависит не только от отбора и организации языкового и речевого материала, но и от совокупности множества внешних (педагогических) и внутренних (психологических) факторов, сопровождающих учебный процесс.

Организация учебного материала с учетом национально-психологических особенностей учащихся в Образовательной программе «Практический курс русского языка как иностранного. В 1 – В 2», сопровождающей обучение китайских стажеров-бакалавров на факультете обучения русскому языку как иностранному ГИРЯ им. А. С. Пушкина и разработанной на кафедре стажировки зарубежных специалистов факультета обучения русскому языку как иностранному, позволяет методически грамотно и эффективно организовать учебный процесс данного контингента обучающихся. Программа «Практический курс русского языка как иностранного. В 1 – В 2» (далее Программа) обеспечивает образование китайских стажеров в условиях русской языковой среды и предусматривает согласование с национальными программами подготовки китайских специалистов-русистов.

Построенная по модульному принципу Программа использует принцип концентрической организации материала, который распределен по циклам и определяется: а) логической завершенностью; б) представлением материала законченным блоком; в) интегрированием различных видов и форм обучения; г) «горизонтальностью», т.е. последовательностью изучения представленного языкового и речевого материала, жестко не заданной.

Известная литовская исследовательница П.А. Юцявичене определяет модуль как «основное средство модульного обучения, которое является законченным блоком информации, а также включает целостную программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей» [2]. Будучи гибкой системой, модульное обучение РКИ особенно актуально в условиях стажировки, так как позволяет устанавливать корреляцию учебного материала для студентов разных вузов и даже разной языковой подготовки, обучающихся в одной группе.

Курс состоит из 4-х тематических модулей, каждый из которых соответствует определенной сфере общения: МОДУЛЬ 1 (социально-бытовая сфера общения); МОДУЛЬ 2 (учебно-познавательная сфера общения); МОДУЛЬ 3 (социально-культурная сфера общения); МОДУЛЬ 4 (профессиональная сфера общения). Указанные модули различаются по трудоемкости и объему изучаемого материала. Каждый МОДУЛЬ имеет следующую внутреннюю структуру: а) языковые аспекты, б) виды речевой деятельности и заканчивается контрольной проверкой знаний по всем аспектам и видам речевой деятельности. Разработанная система «контроля успешности» (проектные работы, публичные выступления и т.п.) учитывает этнопсихологические особенности китайских обучающихся (ориентация на высокую оценку и похвалу) и опирается в большей степени на анализ, что позволяет ощущать успех в достижении поставленной цели на всех этапах обучения.

Программа составлена с учетом национального когнитивного стиля и национально – специфических различий между когнитивным стилем преподавателя – носителя языка и студентами-стажерами КНР в языковой среде при формировании вторичной языковой личности. Когнитивный подход дает возможность учитывать закономерности познавательного процесса при овладении русским языком как иностранным и особенности ментальной (интеллектуально-эмоциональной) деятельности обучающихся.

Актуальность учета когнитивного стиля в обучении китайских студентов определяется тем, что по когнитивному стилю китайское мышление относится к холистическому, «правополушарному» (что связано с иероглифической письменностью), которому не свойственно разложение целого на части. Учитывая «те виды и способы деятельности, в которых возможности психики реализуются наиболее эффективно: максимально используются ее сильные стороны и минимизируется влияние слабых» [1, с. 6], так например, дисциплина «Домашнее чтение» в структуре модуля представлена как синтетическое, экстенсивное чтение, чтение объемных аутентичных художественных текстов с пониманием общего смысла содержания. Принципы обучения экстенсивному чтению, где: а) синтез превалирует над анализом, большое значение имеет догадка; б) задания охватывают большие отрезки текста; в) задания затрагивают содержательную сторону текста; в) задания побуждают оценку, интерпретацию прочитанного; г) задания побуждают использование полученной информации в устно-речевом общении (в устных сообщениях, выступлениях перед группой, дискуссиях, ролевых играх) и при создании письменных речевых произведений. Все это полностью соответствует когнитивному стилю китайских стажеров.

Особое внимание в Программе уделяется обучению построения китайскими стажерами монологического высказывания в форме текста-рассуждения (рассуждение-объяснение, рассуждение-доказательство, рассуждение-размышление). В китайском мышлении эта модель строится по «окружному типу» (по принципу аналогии), а не по линейному, поэтому этот материал из- за недостаточно сформированных аналитических стратегий вызывает наибольшие трудности у обучающихся. Обучение монологическому высказыванию-рассуждению занимает центральное место во всем практическом курсе и присутствует в каждом тематическом Модуле.

Приведем ведущие принципы построения Программы, опирающиеся на психофизиологические особенности китайцев:

• межполушарные взаимодействия зависят от уровня владения языком (на начальном этапе усвоения иностранного языка наблюдается большее участие правого полушария, а на продвинутом характер межполушарного взаимодействия меняется и преобладает роль левого полушария);

• обучение должно строиться от практического опыта к теоретическому содержанию;

• обучение эффективно тогда, когда происходит преодоление интеллектуальных трудностей;

• эффективное усвоение учебного материала обеспечивает многоканальное восприятие информации.

Учет этих особенностей при организации и отборе учебного материала позволяет не только методически оптимизировать, но и сделать процесс обучения успешным, психологически комфортным и эффективным.

Список литературы1. Добрынина Е.Н. Индивидуально-типологические предпосылки успешности овладения иностранным языком // Вузовская наука: из настоящего в будущее: Матер. V регион. Межвуз. науч.-практ. конференции. Кисловодск: СевКавГТУ, 2004. С. 20–24.

2. Юцявичене П.А. Основы модульного обучения. Вильнюс: ПКР-РиСНХ, 1989. 69 с.

Углубленное изучение русского языка как фактор адаптации в межкультурной среде

Шаталова О.В.

доктор филологических наук, доцент, профессор, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк

e-mail: shat_o_v@mail.ru

Аннотация: в статье обосновывается значимость углубленного изучения русского языка как иностранного с расширением представлений о фонетике, лексике, грамматике русского языка для успешной социализации и адаптации личности в условиях глобализации. В качестве одного из приемов актуализации языковых знаний обозначается сопоставление аналогичных явлений русского языка и английского.

Ключевые слова: русский язык; углубленное изучение; фонетика; лексика; грамматика; социально-психологическая адаптация.

O.V. Shatalova

ScD in Philology, Associate Professor, Professor of the Russian Language and Literature Department, Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk

e-mail: shat_o_v@mail.ru

DEEP RUSSIAN LANGUAGE LEARNING AS A FACTOR OF ADAPTATION IN INTERCULTURAL ENVIRONMENTAbstract: the article substantiates the importance of the in-depth study of Russian as a foreign language with the expansion of the concepts of phonetics, vocabulary, grammar of the Russian language for successful socialization and personal adaptation in the context of globalization. As one of the methods of updating language knowledge, a comparison of similar phenomena of Russian and English is indicated.

Keywords: Russian language; advanced study; phonetics; vocabulary; grammar; socio-psychological adaptation.

Изучение иностранного языка, в том числе и русского как иностранного, в современных условиях образования и профессионального становления строится на уровневой системе. При этом в зависимости от перспективной задачи освоения иностранного языка обучающийся изначально выбирает тот уровень, который является, по его представлениям и в соответствии с требованиями будущего работодателя, достаточным.

В обозначенных условиях распространенным является подход, когда обучающийся останавливается на начальном уровне владения языком, достаточном для сдачи профессионального минимума, а если продолжает изучение иностранного языка, то, как правило, в узко специальном направлении – осваивая профессиональную терминологию. При этом за пределами интеллектуального освоения и эмоционального восприятия обучающегося остается значительный массив знаний (данных), которые, во-первых, потенциально могут помочь в усвоении изучаемого языка (в нашем случае – русского) и культуры, а во-вторых, в силу специфики русского языка, могут облегчить социально-психологическую и коммуникативную адаптацию обучающегося не только в рамках русской культуры, но и в сфере международной коммуникации. Особенно существенным последнее замечание оказывается для организации процесса изучения русского языка студентами из Китая, Вьетнама, Монголии, Кореи и других стран. Это определяется тем, что, с одной стороны, исторически Россия – многонациональное государство, русский язык формировался в поликультурных условиях, социально-политическое взаимодействие народов России и стран Азии и Дальнего Востока на протяжении веков было активным и продуктивным. Все эти аспекты получили отражение в русской культуре, были закреплены в русском языке [6; 8; 9], что позволяет многим ученым, придерживающимся интеграционных взглядов на природу русского языка, говорить о тесном взаимодействии и даже близости русского языка и культуры азиатским (восточным) [2; 3]. С другой стороны, Россия тесно соприкасалась в плане геополитики и культуры со странами Западной Европы, что также находит отражение в языке и культуре (западничество – одно из основных философско-социологических направлений в осмыслении историко-культурного пути России) [4]. При этом существенным оказывается фактор достаточно успешно осуществлявшейся на протяжении XVII–XX вв. устойчивости русского языка к влиянию западноевропейской культуры и мышления, зафиксированного, например, в английском и французском языках [1], то есть в структуре русского языка заложен генетически опыт адаптации к реалиям западной культуры, что – как опыт – немаловажно для сохранения национальной самоидентификации в условиях глобализации. Таким образом, закономерно предположение, что углубленное изучение русского языка для представителей стран Азии может стать своеобразным средством ориентирования и адаптации в современном поликультурном мире.

Значимым фактором реализации обосновывающейся нами идеи углубленного изучения русского языка как иностранного для адаптации в современной международной среде является признание значимости изучения каждого уровня организации русского языка: необходимо изучать фонетику русского языка, а не ограничиваться только орфоэпией, обращаться к семантике и исторической лексикологии, анализировать грамматический строй русского языка, а не только выучивать стандартизированные грамматические конструкции. Приведем несколько конкретных аргументов.

Так, для русского национального сознания / ментальности характерно особенное отношение к речи – и к содержанию (семантика), и к форме (фонетика). Множество русских пословиц и поговорок подтверждают особое – аудиальное / слуховое – восприятие речи: Красна речь слушаньем; Говорит – как река льется (Интересно сравнение с А.С. Пушкиным: «А как речь-то говорит – словно реченька журчит» («Сказка о царе Салтане»)) и др.. Известны многочисленные высказывания специалистов-лингвистов, писателей – знатоков и ценителей слова о специфике звукового оформления речи: Среди великолепных качеств нашего языка есть одно совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в том, что по своему звучанию он настолько разнообразен, что заключает в себе звучание почти всех языков мира (Паустовский К.Г.); Следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их (Чехов А.П.) и др. Обозначенное свойство русской речи – благозвучие, звуковая гармония – во многом обусловлена такими специфическими для русского языка процессами, как системно проявляющаяся редукция гласных звуков, которая зависит от ударной / безударной позиции, но не зависит от орфографии, и ассимиляция согласных.

Освоение орфоэпии и артикуляции русских слов в соответствии с условиями редукции и ассимиляции позволяет не только органично вступить в пространство функционирования русского языка, но и на уровне артикуляции воспринять некоторые психологические особенности русского человека и этические нормы, отличающиеся, например, от западноевропейских: Глупый ртом глядит (т.е. «широко рот открывает»); Животину водить – не разиня рот ходить; Пашет Федот, разинув рот, а толку – не на иголку (т.е. «широко раскрытый рот – признак безделья, бессмысленного провождения времени, не требующего значительных усилий»); Рот до ушей, хоть завязочки пришей (т.е. неодобрение широкой улыбки – с открытым ртом, с демонстрацией внутренних органов речи). Тогда как «американская улыбка» – с демонстрацией двух рядов зубов – воспринимается русским человеком с недоверием.

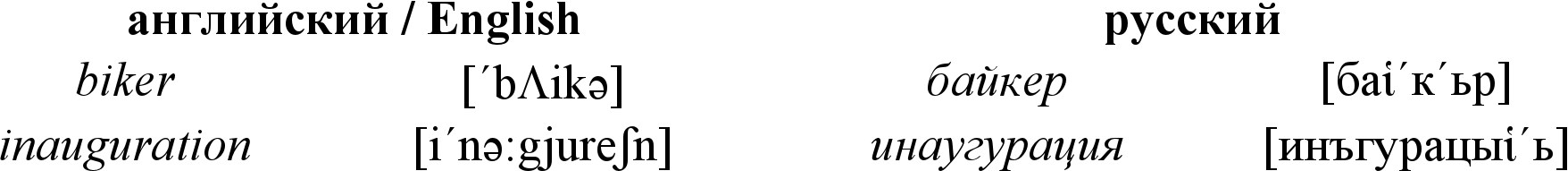

Другим примером фонетического анализа является сопоставление согласных звуков русского языка с соответствующими им в некоторой степени звуками западноевропейских языков, например, английского: Т [т // ́т] – Т [t] – Th [θ]; В [в // ́в] – V [v] – W [w]. Сравнение артикуляции при произношении обозначенных звуков позволяет увидеть и внешние отличия и психосоматические. Также в словах, которые были заимствованы, но пережили орфоэпическую адаптацию, можно обнаружить стремление к четкому произношению имеющихся в слове звуков, что приводит к более последовательной грамматически родовой квалификации слов:

Как известно, в русском языке одушевленные существа могут быть мужского либо женского пола, оформляются эти характеристики с помощью определенных окончаний, среди которых нет –Е / –О (показатель категории среднего рода). Именно поэтому слово biker в русском произносится с четким конечным [р]. Inauguration же воспринимается по аналогии с другими социальными процедурами (например, коронация), поэтому трансформируется не только орфоэпически, но и грамматически. Заметим, что в русской ментальности в принципе значимые социальные процедуры получают бытование как категории, связанные с представлением о женской сущности (свадьба, смерть и др.).

Как видим, знакомство с грамматическими особенностями русского языка способствует пониманию особенностей мышления русского человека. Отметим такие показательные категории, как категория одушевленности / неодушевленности, способность ее грамматического проявления в том числе у слов, обозначающих предметы неживой природы: кукла, матрешка, страшилище, идол, истукан и др. Для сравнения можно оценить применение «it» в английском языке по отношению к предметам, а также к животным, маленьким детям.

Знакомство с некоторыми историческими категориями, например, с двойственным числом существительных, позволит обучающимся оценить поступательное развитие русского языка в соответствии с социально-психологическими условиями и оценить возможное влияние западных тенденций на языки, в рамках которых сегодня формируются своеобразные пиджины.

Внимательное отношение к лексике изучаемого языка, к расширению лексикона и углублению понимания семантики не требует широкого комментария, поскольку обосновано многократно в работах как лингвистов-классиков и методистов, так и ученых-теоретиков в рамках новых научных направлений [5].

Таким образом, углубленное знакомство с русским языком позволяет более системно и последовательно оценивать положение восточной культуры в рамках мировых тенденций. Перспективным же для дальнейшего исследования может быть вопрос о продуктивности / непродуктивности интегративного изучения языков Азии для расширения представлений о русской культуре и ментальности: в качестве позитивного аргумента представим ситуацию, когда на заседании секции, где обсуждались вопросы межкультурной коммуникации, магистрантка МПГУ Сунь Сяомэй (Китай) обозначила, что для нее было открытием при столкновении с русской культурой, что человек, долго спящий – «сова», тогда как в китайском в подобных случаях используется образ кота. В ответ на дополнительный вопрос о том, как в китайском языке обозначается человек, встающий рано утром (русский «жаворонок»), Сяомэй не смогла подобрать аналог, объяснив, что ранний подъем не является для жителей Китая чертой, требующей особого обозначения, так как подобное поведение является нормой. Данное наблюдение вызвало у присутствующих русскоязычных магистрантов желание не только более глубоко познакомиться с культурой Китая, но и определить причины появления русских фразеологизмов. Следовательно, в условиях интеграции культур углубленное знакомство с иностранным языком является значимым аспектом развития личности, способствует социализации личности [см. также: 7].

Список литературы1. Виноградов В.В. Избранные труды. История русского литературного языка. М.: Наука, 1978. 320 с.

2. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М.: Айрис-Пресс, 2016. 320 с.

3. Гумилев Л.Н. Древняя Рус и Великая Степь. М.: АСТ-Москва, 2008. 848 с.

4. Западничество (европейство) // Новейший философский словарь. Гл. ред. и сост. Грицанов А.А. Минск, 1999. 896 с.

5. Московкина Е.А. Методические и дидактические аспекты спецкурса «Русские нравы и обычаи, этика общения» в программе подготовки иностранных граждан // Вестник Алтайского государственного педагогического университета, 2015. № 23. С. 51–55.

6. Приорова И.В., Чжан Ц. Лингвокультурологический аспект изучения русского языка в Китае: личность в эпохе – эпоха в личности // РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА. – Благовещенск, 2018. С. 582– 587.

7. Сунь Сяомэй. Этнолингвистические проблемы, возникающие у китайских студентов при изучении русского языка // КОНГРЕСС МАГИСТРАНТОВ – 2018: материалы Международной научно-практической конференции интегративного характера / Под общ. ред. О.В. Шаталовой. Липецк: ЛГПУ, 2018. 233 с. С. 13–15.

8. Тхинлом Наттапат. Русский язык в Тайланде: история и современность // КОНГРЕСС МАГИСТРАНТОВ – 2018: материалы Международной научно-практической конференции интегративного характера / Под общ. ред. О.В. Шаталовой. Липецк: ЛГПУ, 2018. 233 с. С.18–20.

9. Чжун Юйтин. Библиотека «Русское дело» Н.М. Щербакова в Шанхае как культурная веха в деятельности белой эмиграции // КОНГРЕСС МАГИСТРАНТОВ – 2018: материалы Международной научно-практической конференции интегративного характера / Под общ. ред. О.В. Шаталовой. Липецк: ЛГПУ, 2018. 233 с. С.20–22.

Обучение взаимодействию в бытовом споре как средство формирования языковой личности

Шелехова А.А.

магистр, Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва

e-mail: marshalll_em@mail.ru

Аннотация: в статье рассмотрена связь между обучением приёмам спора на иностранном языке и формированием языковой личности. Перечислены психологические моменты, которые следует учесть при обучении приёмам бытового спора.

Ключевые слова: формирование языковой личности; обучение иностранным языкам; обучение спору; бытовой спор; дискуссия.

A.A. Shelekhova

Master, Pushkin State Russian Language institute, Moscow

e-mail: marshalll_em@mail.ru

DEVELOPMENT OF THE SKILLS IN THE DOMESTIC ARGUMENT IN A FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF BIULDING A LANGUAGE PERSONALITYAbstract: the article describes the linkage between the development of the duscussion skills in a foreign language and the formation of a language personality. The psychological issues which should be taken into consideration during development of domestic argument skills are listed.

Keywords: the formation of language personality; foreign language teaching; development of duscussion skills; domestic argument; discussion.

В ходе обучения иностранному языку важно уделять внимание не только языку как системе, но и культуре носителей языка и их концептуальной картине мира. Эффективное занятие подразумевает формирование так называемой языковой личности. Разные авторы понимают под языковой личностью либо человека, овладевающего иностранным языком, либо определённые его характеристики. В нашей работе за основу взято определение Ю.Н. Караулова, где под языковой личностью понимается «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов)» [3, с. 7].

По Ю.Н. Караулову, структура языковой личности имеет три уровня. Первый уровень (лексикон) – речевые и языковые навыки, построение грамматически и лексически правильной фразы. Второй уровень (тезаурус) – владение концептами иностранного языка и его обобщёнными понятиями. Третий уровень (прагматикон) – коммуникативные навыки, выражение своих намерений и понимание чужих средствами первых двух уровней, реализация коммуникативно-деятельностных потребностей (аргументировать свою точку зрения, воздействовать на человека, возразить, получить информацию и т.д.). Эти потребности «соотносятся с ситуацией общения, определяются социальными условиями взаимодействия коммуникантов» [2, с. 35].

При современном коммуникативном подходе к обучению иностранным языкам делается акцент на развитии коммуникативных навыков для наиболее распространённых ситуаций общения. Происходит целенаправленная работа по расширению прагматикона. В этой связи обучение взаимодействию в любой ситуации общения служит развитию коммуникативных навыков, а значит, формированию языковой личности на третьем, наиболее высоком уровне.

С точки зрения формирования и развития языковой личности ситуация бытового спора представляется нам особенно ценной и сложной ввиду своей конфликтности и распространённости в дискурсе. При данной ситуации общения цели и коммуникативные потребности сторон спора вступают в противоречие. Для успешного взаимодействия в дискуссии недостаточно умения правильно выражать свои коммуникативные интенции; остро необходим навык распознавать также и намерения собеседника и уметь конструктивно реагировать на негативные эмоции. По этой причине обучение искусству спора, а особенно спора бытового способствует интенсивному развитию языковой личности. На наш взгляд, умение взаимодействовать в ситуациях спора и конфликта придаст обучающимся уверенности и положительно повлияет на владение языком в остальных, менее напряжённых ситуациях общения.

Обучение конструктивному общению в ситуациях спора и конфликта актуально не только для РКИ, но и в целом для сферы преподавания иностранных языков. Под конструктивным общением мы понимаем такое взаимодействие, в результате которого решена проблема / противоречие, вызвавшее спор или конфликт. С нашей точки зрения, «задавить» противника своей правотой не является настоящей победой.