Полная версия

Полная версияСовременная парадигма преподавания и изучения русского языка как иностранного

Онлайн-словари и конкордансы, которые находятся в открытом доступе, дают возможность организовать активное, творческое изучение художественного текста в иностранной аудитории. Использование их в качестве источника дидактического материала, с одной стороны, позволяет одновременно видеть языковые факты в различных ракурсах, что важно для осмысления особенностей авторского употребления, развития чувства языка вообще и чувства авторского текста в частности, а с другой – подталкивает студента, изучающего иностранный язык, к поиску информации, которая выходит за рамки отдельно взятого текста. Поскольку онлайн-словари и конкордансы входят в виртуальное пространство, их материалы вполне могут быть организованы (а иногда они уже так и организованы) и представлены в учебных целях, в том числе в гипертекстовой форме, предполагающей расширение поиска (освоения) знаний до некоей точки, определяемой самим обучаемым.

Дидактический потенциал Национального корпуса русского языка в целях обучения иностранным языкам, включая русский язык как иностранный, уже осмысливался в работах преподавателей-практиков (см., например, [2], [3] и др.), в частности, был сделан вывод о том, что НКРЯ может быть использован как преподавателем для составления упражнений на лингвистическом материале, представленном в нем, так и студентом, «чья профессиональная деятельность предполагает активное владение лексемами, не описанными в стандартных пособиях» [2, с. 73]. Однако в известных нам работах речь в основном идет о том, что НКРЯ, представляя собой огромный массив языкового материала с контекстами употребления, дает возможность осмыслить / оценить эти употребления, через сравнение и сопоставление прийти к выводам о характере их использования и т.д., т.е. его использование целесообразно преимущественно при формировании навыков словоупотребления. Между тем обращение на занятиях в иностранной аудитории к НКРЯ и к онлайн-словарям имеет большой дидактический потенциал также и на различных этапах работы с художественным текстом, поскольку онлайн-ресурсы позволяют в рамках выполнения творческого (исследовательского) задания по анализу текста привлечь и обработать большой объем информации при минимальных временных затратах, что немаловажно в современных условиях. Кроме того, привлечение названных ресурсов дает возможность сделать процесс выстраивания заданий более гибким и приспособленным к потребностям конкретного студента, с его запасом лексических и лексико-грамматических средств и с уже сформированными у студентов стратегиями работы с иноязычным текстом.

Будучи сложным и неоднозначным, процесс понимания художественного текста предполагает хотя бы попытку приблизиться к тем смыслам, которые заложены автором в подтексте произведения и могут быть эксплицированы при наличии фоновых знаний, причем не только культурно-исторического содержания. Не менее важно эмотивное наполнение, различные коннотации, которые часто не находят отражения в словарях. Иногда выявлению такого содержания может помочь «срезовое» сопоставление употреблений слова в различных художественных текстах (например, в произведениях одной эпохи / одного писателя). НКРЯ дает для такого сопоставления соответствующий инструментарий: можно ограничить подкорпус определенными рамками (год создания / автор / жанр и др.). Поиск и осмысление контекстов употребления одного и того же слова может стать частью системы предтекстовых или притекстовых заданий, когда необходимо заострить внимание студентов на том или ином, казалось бы, обычном употреблении слова, но при внимательном прочтении скрывающим, например, иронию или проявляющем наполнение понятия (ср. примеры из НКРЯ: Грушницкий слывёт отличным храбрецом; я его видел в деле; он махает шашкой, кричит и бросается вперёд, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!… [М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)] – Но стойкая русская храбрость все дополнит, исправит! [Ф.Н. Глинка. Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 годе) (1870)]) (выделено нами).

Стратегии чтения иноязычного художественного текста могут быть различными. Однако, независимо от выбранного студентом пути, выполнение предтекстовых заданий, направленных на уточнение социокультурных, исторических фактов, необходимых для понимания ситуации (заполнение фоновых лакун), помогает снизить риск недопонимания и дальнейшей неверной интерпретации.

В подготовке таких заданий большую помощь могут оказать ресурсы Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» [4], в частности, ресурсы, размещенные в разделе «Словари, энциклопедии». Они содержат авторитетные толковые словари (МАС, словарь под ред. Д.Н. Ушакова; в скором времени будут представлены БАС, словари С.И. Ожегова, В.И. Даля), позволяющие организовать предтекстовую или притекстовую работу сообразно потребностям обучаемого – минимизировать или, наоборот, расширить толкование слова, увеличить или уменьшить количество предъявляемых контекстуальных употреблений, выбрать именно такие словари, в которых словарные статьи дают / не дают информацию об этимологии слова, его стилистической окраске и т.д., комбинировать эти варианты в зависимости от ситуации и задач, ставящихся при анализе конкретного художественного текста. Представлены здесь также оцифрованные издания энциклопедического и справочного характера («Литературная энциклопедия», Лермонтовская энциклопедия», «Краткий энциклопедический словарь “Слова о полку Игореве”» и др.), которые позволяют ввести литературоведческую информацию, предъявить фрагменты анализа читаемого художественного текста, дать речевые клише и расширить лексико-грамматический арсенал обучаемых в области метаязыка. Этому же могут поспособствовать словарные статьи «Поэтического словаря» А.П. Квятковского [1], размещенного здесь же; они не только помогут уточнить значение терминов и терминологических сочетаний, необходимых для оформления результатов анализа прочитанного текста, но и углубят представление о литературоведческих понятиях, будут способствовать соотнесению различных литературных фактов / произведений / героев / художественных приемов и др. Совершенно очевидно, что эту же информацию студенты могут получить из печатного источника, однако удобство использования данного ресурса определяется тем, что он аккумулирует несколько изданий, полезных для аналитической работы с художественным текстом, и позволяет варьировать объем и характер предъявляемого материала сообразно потребностям обучаемых, при этом значительно экономя временные затраты за счет интуитивно понятной системы навигации.

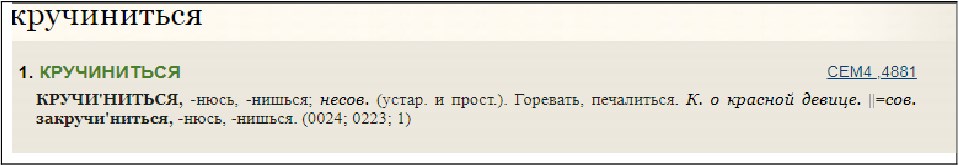

Другим ресурсом, содержащем онлайн-словари, который весьма успешно можно использовать при обучении иностранных студентов анализу художественного текста, является сайт Словари.ру – совместный проект Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук и компании «Словари.ру» [5]. В настоящий момент он содержит 21 том лингвистических словарей, представленных в интерактивном режиме. Среди них толковые словари (МАС, словарь В.И. Даля, словари иностранных слов), Русский семантический словарь, Словарь русских личных имен, Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений, а также представляющие особый интерес для развития умения понимать и верно интерпретировать русский художественный текст словари языка писателей (Словарь языка Пушкина, Словарь эпитетов Бунина, словарь языка Достоевского, Словарь неологизмов Северянина, а также Словарь поэтических цитат). Отличительной инструментальной особенностью данного сайта является возможность осуществлять поиск слова по всем представленным словарям одновременно либо выбрать интересующие словари и получить в одном месте все результаты поискового запроса. К примеру, на рис. 1 представлены результаты по запросу слова «кручиниться», которое вполне может встретиться при чтении художественного текста, при этом оно не является частотным и далеко не во всех языках имеет адекватные переводы.

Рисунок 1

Как видно из представленного на рис. 1 результата поиска, словарные статьи хорошо дополняют друг друга, давая разноаспектные характеристики слова и его употребления (различные пометы, словообразовательные ряды, синонимы и др.), значимость которых для анализа текста будет определяться характером поставленных задач.

В организации работы с художественным текстом хорошую помощь могут оказать фразеологические онлайн-словари и онлайн-словари устаревших слов. Их довольно много сейчас в Интернете, однако достоверность представленной в них информации нередко вызывает сомнение, поэтому при отборе поясняющего или иллюстрирующего материала для заданий по анализу текста преподавателю необходимо с пристрастием посмотреть источник. Вероятно, для комментирования устаревшей лексики, а также фразеологических сочетания целесообразнее опираться на бумажные издания или на их оцифрованный вариант (см., например, Фразеологический словарь современного русского языка, составленный Ю.А. Ларионовой: http://uchitel-slovesnosti.ru/slovari/6.pdf и др.).

Одним из способов подготовки художественного текста к работе с ним в иностранной аудитории может стать создание гипертекстовых ссылок в нем на вышеназванные ресурсы в зависимости от потребностей аудитории. Иными словами, зная, какого характера трудности при чтении текста могут возникнуть у конкретной группы, преподаватель может предупредить их, «спрятав» подсказки в гиперссылках на необходимые словари (при условии, что текст будет читаться онлайн).

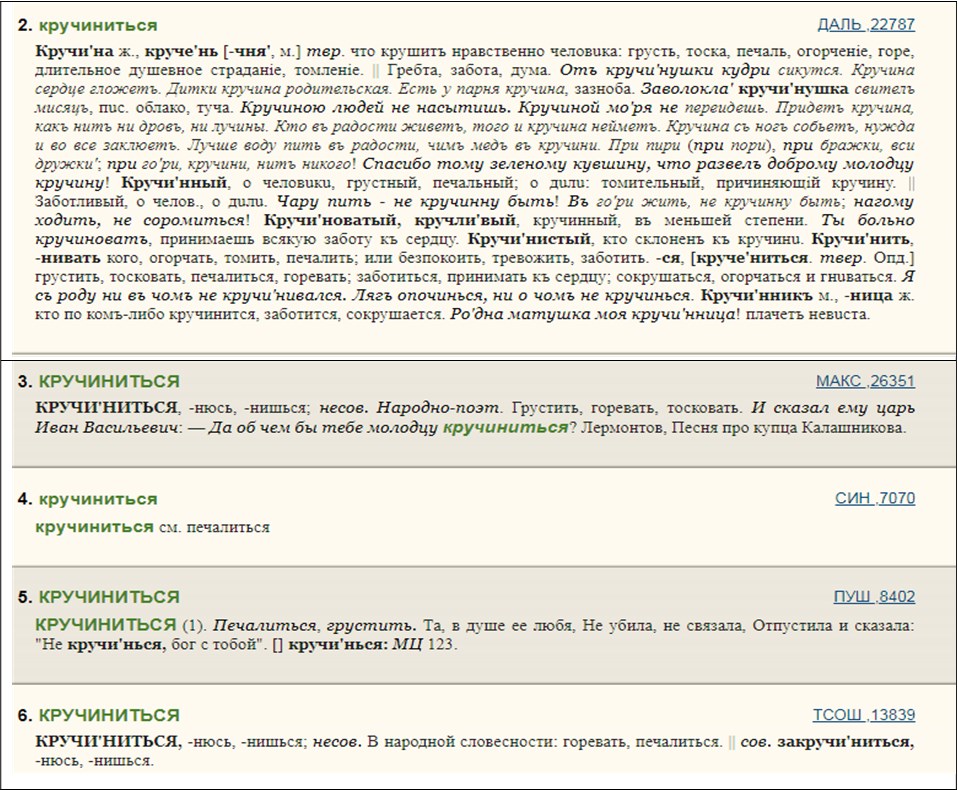

Современные инструменты обработки текста, в том числе художественного, позволяют быстро получить статистические данные по отдельно взятым текстам или его фрагментам. Такой инструментарий предлагает, к примеру, словарная система Мультитран (https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=128). На рисунке 2 дан вариант обработки программой известной фразы А.С. Пушкина.

Рисунок 2

Путь от формальных показателей текста к смыслу в отдельных аудиториях оказывается весьма эффективным и привлекающим студентов.

По нашим наблюдениям, в силу быстро развивающихся компьютерных технологий и интеллектуальных систем, включающих инструментарий для осуществления автоматического распознавания и перевода текста, даже студенты-филологи часто прибегают к соблазнительному варианту быстрого перевода с помощью автоматического переводчика, что позволяет уловить общий смысл текста (сюжетные повороты, ключевые ситуации и пр.), но совершенно лишает художественный текст свойственного ему «лица». Выстраивание работы с текстом художественного произведения на основе привлечения онлайн-словарей и конкордансов может в значительной степени утвердить в сознании иностранного читателя мысль о том, что мало понять сюжетную канву произведения. Необходимо проникновение в его словесную ткань, как следствие, умение понимать авторские интенции и чувствовать подтекст, способности наслаждаться красотой слога писателя.

Список литературы1. Квятковский А.П. Поэтический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1966. 376 с. [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/kps/kps-2242.htm

2. Левинзон А.И. Использование Национального корпуса русского языка в обучении русскому языку англоязычных студентов // Русский язык за рубежом. № 4, 2007. С. 64–73.

3. Прилепская М.В. Использование Национального корпуса русского языка в преподавании иностранных языков // Альманах современной науки и образования. № 11 (42). 2010, часть 1. С. 111–113.

4. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm (дата обращения: 14.12.2019).

5. СЛОВАРИ.РУ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.slovari.ru (дата обращения: 14.12.2019).

Некоторые особенности методики преподавания русского языка как иностранного

Малыгина О.А.

помощник ректора по воспитательной работе, ЯГСХА, Ярославль

e-mail: malygina@yarcx.ru

Аннотация: в статье рассматривается методика преподавания русского языка как иностранного с позиций фонетики, лексики, синтаксиса, грамматики, интонации. Проанализированы основные трудности, возникающие у иностранцев при изучении русского языка.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; компетенция; трудности; обучающийся; методика; модель.

O.A. Malygina

Rector assistant for educational work, Yaroslavl State Agricultural Academy, Yaroslavl

e-mail: malygina@yarcx.ru

SOME FEATURES OF RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN TEACHING TECHNIQUEAbstract: the article discusses the methodology of teaching Russian as a foreign language from the standpoint of phonetics, vocabulary, syntax, grammar, intonation. The main difficulties encountered by foreigners in the study of the Russian language are studied.

Keywords: Russian as a foreign language; competence; difficulties; method; student; model.

Интерес к изучению иностранных языков существовал всегда. Русский язык является одним из самых сложных языков в мире, поэтому при его изучении у иностранных учащихся возникают некоторые трудности. Для успешного обучения преподавать язык иностранцам нужно по специальной методике – методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ), разработанной для быстрейшего практического овладения языком. Только в этом случае будет достигнута цель обучения – коммуникативная компетентность. В это понятие входят следующие компоненты: понимание, лексика, грамматическая точность, беглость и дискурсивная компетенция. Важно отметить, что преподаватель РКИ должен уделять особое внимание именно коммуникативно-обучающей функции, что определяет важность построения учебного занятия на коммуникативно-речевой основе и позволяет ему лучше взаимодействовать с обучающимися [4, c. 53].

У иностранных учащихся часто возникают различные проблемы при изучении русского языка, обусловленные сложностью изучаемого материала. Остановимся на некоторых из них. Особенности русской фонетики представляют собой большую трудность для иностранцев, поэтому преподаватель должен уделять внимание данному аспекту и регулярно проводить фонетические зарядки, фонетические диктанты, отрабатывать различные упражнения для тренировки и постановки звуков. Однако фонетикой и интонацией специально заниматься не стоит, ведь то и другое не может изучаться изолированно от предложений. А изучение языка по моделям – это всегда работа над предложением, следовательно, одновременно – обучение фонетике и интонации [3, c. 182].

Под обучением произношению понимается обучение звуковому строю языка – совокупности всех языковых средств, которые составляют его материальную основу (звукам, ударению, интонации). Сформированность слуховых навыков, или навыков речевого слуха, – основа развития речевой деятельности в разных ее формах. Успешность осуществления аудирования во многом зависит от степени сформированности речевого слуха. Не меньшее значение имеют и произносительные навыки, необходимые для осуществления процесса говорения [2, c. 93]. Как показывает практика работы с иностранцами, тренировка артикуляционного аппарата должна быть постоянной на начальном этапе каждого занятия по русскому языку.

На начальном этапе занятия обучающиеся могут тренировать артикуляционный аппарат с помощью чтения скороговорок. Преподаватель должен показать иностранцам пример правильного чтения фразы-скороговорки, с учетом акцентологических норм, интонации, темпа и синтагматического ударения [5, c. 267].

Другой сложной проблемой при изучении русского языка как иностранного является усвоение грамматических законов и правил. Русский язык является флективным языком, то есть в выражении грамматических значений доминирует словоизменение при помощи флексий [6, c. 18]. Здесь особое внимание стоит уделить склонению. Особые трудности у иностранных учащихся вызывает система падежей русского языка. Как отмечает А.Н. Щукин, «последовательное введение грамматики зависит от частотности употребления в языке тех или иных грамматических форм» [8, c. 114]. В данном случае последовательность введения и изучения падежей продиктована тем, какие из падежных значений встречаются в языке чаще. Строгая последовательность введения грамматики и лексики совершенно естественно исключает опережение, т.е. недопустимо введение слов или грамматических форм и конструкций, которые, исходя из принципов методики РКИ, должны изучаться на более позднем этапе.

Большую сложность в изучении русского языка представляет синтаксис, так как в предложении нет строго закрепленного места за тем или иным его членом предложения. Однако расположение слов в предложении зависит от цели высказывания, его коммуникативной составляющей. Поэтому важно научить иностранных обучающихся составлять предложение так, чтобы оно в полной мере соответствовало коммуникативной цели, а также чтобы не менялся смысл и логика сказанного [9, c. 82].

Трудности обучающихся могут возникнуть также и при изучении лексики русского языка. Данные проблемы чаще всего связаны с явлениями омонимии или многозначности. Так, наибольшую проблему представляют собой омонимы, омоформы, омографы, омофоны. Объем изучаемой лексики и ее отбор диктуется возрастом учеников, окружающей средой и, что особенно важно, современностью и широкой употребительностью. По мере введения новой грамматики модели усложняются и наполняются новой лексикой. Введение новой лексики происходит активно, но слова (лексические единицы) должны быть отобраны очень тщательно, по частотному словарю русского языка и с учетом возраста и интересов учащихся, с которыми ведутся занятия [7]. Словарный запас в процессе обучения расширяется не только за счет новых слов, но и за счет словообразования. На занятиях преподаватель должен постоянно обращать внимание на принципы русского словообразования. Эффективность изучения русских слов может быть достигнута при нахождении иностранцем данного лексического эквивалента в родном языке [1, с. 14]. Такую работу целесообразнее проводить на основе готового текста по следующему плану: перевод русского текста на родной язык – пересказ того же текста на русском языке. Важно учитывать, что такая работа может быть эффективной, если иностранцы имеют необходимый словарный запас русских слов. Организовать выполнение таких заданий можно также с помощью наводящих вопросов по тексту.

Лексика, фонетика, морфология и синтаксис изучаются и усваиваются одновременно, также – чтение и письмо. Это ускоряет процесс освоения языка и создает правильное представление об особенностях и соотношении русского произношения и правописания, а также приучает его правильно соотносить написанное и звучащее слово [10, c. 28].

Мы считаем, чтобы обеспечить большую заинтересованность иностранных обучающихся в изучении русского языка, необходимо использовать учебные материалы, содержащие в себе следующую информацию: сведения о языке, истории, культуре, образе жизни, традициях России, а также сведения, имеющие отношение к профессиональной области учащихся и их интересам. При обучении русскому языку как иностранному преподаватель должен учитывать национально-культурные, индивидуально-психологические и личностные особенности обучающихся, а его творческая индивидуальность должна способствовать наилучшему проведению занятий.

Таким образом, интенсивное и качественное изучение РКИ невозможно без определенных барьеров общения, что и представляет особую трудность в процессе обучения. Однако при подробном изучении сходств и различий культур данная проблема становится вполне разрешимой. При организации учебного процесса преподаватель должен учитывать вероятные трудности усвоения учебного материала иностранцами и уделять каждой проблеме особое внимание, чтобы иностранные обучающиеся могли в полной мере использовать усвоенный материал в коммуникативной сфере.

Список литературы1. Балыхина Т.М. О системности русской лексики и о системе обучения лексике// Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного: учеб. моногр. / под общ. ред. С.А. Хаврониной, Т.М. Балыхиной. М.: Изд-во РУДН, 2002. С. 150–162.

2. Боборико Г.И. Работа над произношением на начальном этапе обучения иностранных студентов // Журнал ГГМУ. 2004. № 3. С. 93–94.

3. Гасанова Т.Н. Краткая история развития и формирования интонологии // Молодой ученый. 2012. № 9. С. 182–185.

4. Долгих М.В. Развитие коммуникативной компетенции студентов вузов: Дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2007. 193 с.

5. Иванова Т.М. К вопросу о системном подходе в методике преподавания русского языка как иностранного (на примере русской лексики) // Ученые записки. 2012. № 2 (43). С. 266–272.

6. Исламова Э.А. Введение в языкознание: учебное пособие / Э.А. Исламова, Р.М. Болгарова. Казань, 2016. 81 с.

7. Ляшевская О., Шаров С. Частотный словарь современного русского языка: М. 2009. 1112 с.

8. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / под ред. А.Н. Щукина: М. 2003. 217 с.

9. Савченко Т.В., Какорина Е.В. Программа по русскому языку как иностранному для детей 8–12 лет, не владеющих или слабо владеющих русским языком. Этнокультурное (национальное) образование в Москве. Серия: «Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве». М.: МИПКРО, 2001. 237 с.

10. Шхапацева М.Х. Взаимовлияние и взаимодействие контактирующих языков в учебном процессе в современных условиях двуязычия // Вестник Адыгейского государственного университета. 2010. № 3. С. 27–29.

Сопоставительный языковой материал на занятиях по культуре речи: лингводидактический аспект

Маринчук Н.С.

старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва

nsmarinchuk@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования межпредметных связей русского и английского языков при обучении культуре речи. Автор показывает, как сопоставление на разных языковых уровнях развивает чувство языка, способствует более осознанному выбору написаний слов, обогащает знания учащихся об общих законах функционирования языковых систем русского и английского языков.

Ключевые слова: межпредметные связи; русский язык; английский язык, культура речи, языковые уровни.

N.S. Marinchuk

Senior teacher, Lomonosov Moscow State University, Moscow

nsmarinchuk@gmail.com

COMPARATIVE LANGUAGE MATERIAL AT THE CULTURE OF SPEECH LESSONS: LINGUO-DIDACTIC ASPECTAbstract. The article considers implementation of interdisciplinary relations of English and Russian for teaching culture of speech. The author shows how comparison at different language levels develops linguistic intuition, fosters more conscious choice of word spelling, and enriches students’ knowledge about general laws of functioning of both Russian and English language systems.

Key words: interdisciplinary relations, Russian, English, culture of speech, language levels.

Профессор М.Р. Львов говорил о культуре речи как об овладении нормами устного и письменного литературного языка, умении «использовать выразительные возможности языка в соответствии с целями высказывания, с коммуникативной целесообразностью, с условиями общения» [1, с. 90]. Культура речи неразрывно связана с общей культурой человека, определяет не только уровень его культуры, но и уровень культуры всего общества.

В современной российской общеобразовательной школе тема «Культура речи» не выделена отдельно, а в зависимости от изучения конкретных разделов русского языка распределяется по всем классам, знакомит с теоретическим материалом для практического овладения умениями и навыками правильного следования норм русского литературного языка, риторических правил общения, акцентирует внимание обучающихся на качество речи, как в устной, так и письменной формах. Мы предлагаем при обучении культуре речи использовать межпредметные связи, русского и английского языков для решения целого ряда задач, о которых скажем ниже. В рамках данного подхода мы разработали упражнения и задания, в основе которых – сопоставление двух языков.

Как справедливо отмечал академик Л.В. Щерба, вполне овладеть родным языком, то есть оценить все его богатства, все его выразительные средства, понять все его возможности, можно, только изучая какой-либо иностранный язык» [5, с. 42]. Действительно, в сравнении раскрываются такие языковые особенности, на которые носитель языка часто не обращает внимания; в ходе обучения «между русским и иностранным языком устанавливаются связи сопоставительного характера вследствие сходства объектов изучения в том и другом предметах» [4, с. 11]. В практике преподавания иностранного языка в школе обычно используются изучаемые на уроках русского языка теоретические знания для сопоставления тех или иных языковых фактов. Однако систематического обращения к фактам изучаемого иностранного языка на уроках по русскому языку, как правило, не наблюдается. Между тем такое сопоставление представляется возможным проводить на всех языковых уровнях (орфоэпия, орфография, словообразование и морфемика, лексика, грамматика и синтаксис). Например, при изучении морфемики и словообразования учащимся можно предложить сопоставить такие пары русских и английских (в том числе интернациональных) слов, как конституция – constitution; революция – revolution; цивилизация – civilization; пропорция – proportion, обратив их внимание на состав слова и на соотнесение морфем в том и в другом языке. Полезным будет задание на параллельное составление словообразовательных рядов, что поможет сделать выводы об особенностях словообразовательных систем каждого из языков. Адресовав учащихся при работе с такими словами к словарю иностранных слов и этимологическому словарю, мы подтолкнем их к размышлениям о путях развития в разных языках значений слов, восходящих этимологически к одному корню. Более того, покажем, в какой степени особенности словообразования в разных языках влияют на лексическое значение слов.