Полная версия:

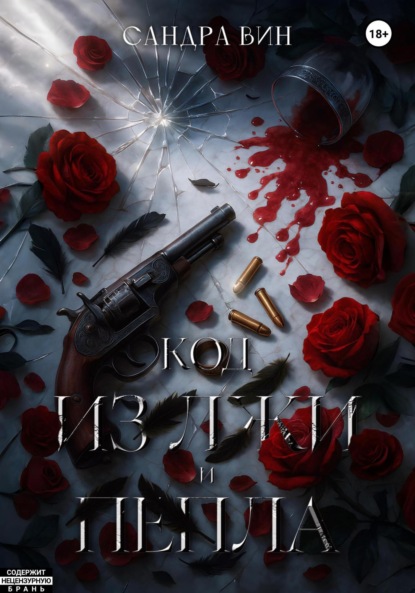

Код из лжи и пепла

На экране ожило прошлое: мама в лабораторном халате, с очками, больше похожими на игрушку, чем на аксессуар. Ее смех был неукротимым, детским и заразительным. Мы с ней творили что-то невозможное, играли в безумных ученых, а я радостно хлопала в ладоши – мой голос тогда звенел чисто, как колокольчик в солнечный день. Мир казался бесконечно простым и добрым.

Я снова посмотрела на силуэт под тканью. Белоснежное покрывало свисало с пианино, укрытое самой тишиной – мягкой, холодной, немой. Оно стояло посреди комнаты, как признание, на которое не хватает дыхания. Забытая песня больше не звучала, но память о ней цеплялась за меня глубже слов – на уровне костей, там, где все еще откликается сердце.

Столько лет прошло, а я так и не решилась снять это покрывало снова. Я не потеряла его внутри – наоборот, ношу с пугающей ясностью, как запретный знак на сердце.

– Я скучаю, – выдохнула, не заметив, как слова вырвались наружу.

Голос дрогнул и треснул, слова вспорхнули в воздух, раненые и неукротимые. Я закрыла глаза. По щеке скатилась острая слеза – тонкая, словно нота, скользящая по струне.

Что-то глубоко внутри дрогнуло. Не боль и не утрата.

Надежда.

Крохотная, дерзкая – как росток, пробивающий асфальт в безжалостном городе.

– Айя, – тихо произнес Лиам. В этом коротком звуке было больше нежности, чем во всех его письмах за последние годы.

Он стоял в дверях, освещенный мягким голубоватым светом экрана. Лицо – усталое не от бессонницы, а от времени, от памяти, от той боли, которую мы никогда по-настоящему не обсуждали. И все же оно оставалось добрым. Домашним.

Он молча сделал шаг вперед. Осторожно поднял меня на руки, его пальцы крепко охватили меня, не позволяя даже мельчайшему движению нарушить хрупкое равновесие. Точно так же, как тогда, в семь лет, когда я засыпала с книгой, уткнувшись носом в подлокотник дивана. Его шаги звучали едва слышно, каждое касание было бережным.

– Спокойной ночи, сестренка, – он наклонился, укладывая меня на кровать, и в его движениях звучала тихая отдача – все то, что он когда-то обещал беречь.

Его пальцы легко скользнули по моей щеке. Тепло – мимолетное, но настоящее – заполнило все пространство между сердцем и кожей. И в тот миг я поняла: любовь – это не громкие жесты. Это руки, которые все еще помнят, как держать тебя, когда весь мир рушится.

Утро разлилось по городу, как теплое молоко, тягучее, обволакивающее, с легким паром надежды. Солнце целовало крыши домов сквозь тонкую вуаль облаков, а воздух был таким свежим, точно ночь выстирала его дочиста, отмыв от всех городских забот.

Мы с Лиамом стояли у двери квартиры, и, как водится в любом повествовании, где все должно идти по плану – не шло. Дверь с трудом поддавалась. За ней, прямо в холле, громоздились коробки, большие, тяжелые, неуместные, как нецензурное слово в академической статье.

Я окинула их взглядом. Аналитически. Безэмоционально. Как патологоанатом изучает рентген чужого тела, с долей отстраненного презрения. Очевидно, это не мои. И очевидно, что в этом было вопиющее нарушение правил общежития, логики и, что важнее всего – личных границ.

Я присела, вытащила блокнот и ручку из рюкзака. Резко, но каллиграфично, вывела строчку:

«Уважаемые соседи. Убедительно прошу убрать коробки до 12:00. В противном случае будет вызвана служба регулирования пространства».

Приклеив записку на соседнюю дверь, я почувствовала, как во мне нарастает странное удовлетворение: смесь контроля и защиты собственной территории. Одна из базовых потребностей по Маслоу. Свое пространство – священно. Без обсуждений.

Мы двинулись по направлению к университету. Моя душа, как лист бумаги, только что извлеченный из пишущей машинки – чиста, но с еле заметным оттиском предвкушения.

– Как ты себя чувствуешь? – Лиам перекинул рюкзак через плечо.

– Волнение – просто физиологическая реакция на неопределенность будущего, – улыбнулась я, слегка приподняв бровь. – Адреналин, кортизол, возможно, дофамин. Все в норме.

Он фыркнул, скрестил руки на груди.

– То есть ты боишься, но научно?

– Именно. – Я сделала шаг вперед, чувствуя, как легкая дрожь в пальцах не исчезает. – Но в основе страха – надежда. Без нее страх невозможен. Парадокс, не так ли?

Мы шли по улицам, залитым солнцем. Этот район был словно микрокосм. Кофейни дышали паром изо всех окон, прохожие говорили тихо, приглушая голоса, стараясь не нарушить утреннюю гармонию. Где-то вдалеке звенела гитара уличного музыканта. И весь этот момент казался слишком точным, слишком идеальным, словно кто-то за кадром листал сценарий и тихо кивал: «Да, так и должно быть».

– Давай сюда. – Лиам указал на маленькую кофейню, спрятанную между книжным и магазином редкого винила. – Я всегда беру здесь кофе перед лекциями. Почти как ритуал, – добавил он, улыбка скользнула по губам.

Внутри нас окутал густой, насыщенный аромат. Он не просто заполнял пространство, а вел тихий диалог с каждым из нас. Этот запах знал, кто мы есть: тишина вычитанных страниц, тепло старого пледа, покой, который нельзя найти на карте. Дом – не точка на географии, а состояние души.

– А ты чего хотел? Это же обычное общежитие, – голос бариста прозвучал живо, с оттенком дружеской дерзости, почти на грани фамильярности. Его собеседник лениво отпивал кофе, взгляд скользил по витрине.

– Может, ты и прав… О! Это разве не Лиам? – Парень, знакомый ему, обернулся, словно имя вытащило его из тумана забвения. – Привет, друг! А это…

– Выбирай, что хочешь, я скоро подойду, – Лиам бросил мне короткий, но теплый взгляд, затем скользнул к друзьям, оставив меня одну с витриной.

Мое внимание сразу приковал один десерт – совершенный. Миниатюрная архитектура: тончайшее тесто на основании, глянцевая поверхность, отражающая свет, словно крышка рояля Стейнвея. Один. Последний.

Я замерла, рука почти поднялась.

И тогда – звук двери. Металлический звон, прорезавший привычное спокойствие.

– Доброе утро! – бариста улыбнулся бодро, как всегда.

Я обернулась.

Он.

Тот самый из лифта. Теперь – не случайный силуэт, а вторжение в ткань повседневности. В нем все было выверено до миллиметра: темно-графитовый тренч, четкий профиль, легкая, почти небрежная улыбка с оттенком холодного наблюдения. Он не просто смотрел – он сканировал. Не взгляд, а спектральный анализ, проходящий сквозь меня.

Глаза цвета утреннего дыма встретились с моими.

Не испуг. Не попытка спрятаться за зеркальным щитом равнодушия. Его взгляд был прямым, выверенным, почти расчетливым – он будто высчитывал координаты в чужой системе, где я значила больше, чем просто человек.

Он меня узнал? Или распознал по шаблону, который знаю только я?

Мозг лихорадочно перебирал архивы – лица, фразы, случайные пересечения взглядов. Я всегда замечала то, что другим казалось незначительным: мельчайшие интонации, микродвижения, узоры теней. Мой разум – управляемый хаос, где каждый жест – код, каждая деталь – ключ к разгадке.

Он не спешил моргать, слегка наклонил голову, словно проверяя меня на предмет несоответствий. Его руки спокойно лежали в карманах, но пальцы сжимались в кулаки – едва заметно, но достаточно, чтобы я почувствовала напряжение.

Этот взгляд – вне формул и классификаций. Он не поддавался разложению на переменные.

Я сделала глубокий вдох, ощущая, как сердце удваивает ритм. Внутри поднималась волна странного трепета – смесь вызова и неведомого ожидания.

Он медленно шагнул вперед, и в этом движении было столько же расчета, сколько и скрытой угрозы.

– Ну что, выбрала? – Лиам возник рядом в самый момент, когда под кожей вспыхнуло ощущение обжигающей прозрачности. Я резко отвела взгляд, сделала шаг назад. Не отступление – скорее перегруппировка.

В его взгляде мелькнула искра – сомнение? Беспокойство? Или просто умение читать меня, ловить мельчайшие сдвиги в мимике, считывать молчание между словами?

Я укрылась за плечом Лиама, надеясь, что эта близость станет защитой и скроет уязвимость. Сердце колотилось в висках, тело охватил резкий прилив – адреналин пронзал кожу и отдавался каждой клеткой.

– Да, вот этот, – я указала на последний шоколадный эклер. Пальцы дрожали, выдают больше, чем слова.

Он – тот, кто был слишком – не просто подошел к кассе. Он прорезал пространство, словно скальпель, выверенно и безошибочно, с точностью хирурга. Каждое движение – рассчитанный алгоритм, заранее просчитанная кинематика.

– Американо, – его голос…

Если бы звуки имели плотность, он был бы текстильным и опасным одновременно: бархат темного кофе и отголосок металла, касающийся нервов. Тембр ниже комфортного. Инстинкты отзывались на него быстрее мыслей. В этом голосе было то, что не приручить.

– И… – он задержался, ровно на вдох, как пауза перед выстрелом. Я чувствовала на себе его взгляд – не глядя прямо, а как рентген – сквозь. А потом, с оттенком нарочитого удовольствия, он добавил:

– Шоколадный эклер.

Какого. Черта.

Сознание гудело, пульс сначала нырнул вниз, а потом рванул вверх – словно электрический разряд по венам. Лифт. Взгляд. Теперь это?

Он просто живет, разрушая мое чувство реальности? Или у него была своя цель, прописанная в подпольной редакции сценария моей жизни?

Айя, спокойно.

Это всего лишь случайность. Вероятность такого совпадения в городе с плотностью населения 15 603 человека на квадратный километр – минимальна, но не нулевая. Теорема Байеса допускает и это: даже самый невероятный исход может быть всего лишь шумом в системе.

– Придется выбирать что-то другое, – Лиам вздохнул, не заметив, как во мне взметнулась внутренняя температура, словно лавина, готовая сойти с места.

А я просто застыла. Как при сбое системы: внешне все функционирует, но внутри процессы замерли.

Холодок – тонкий, предательский – проникал под кожу, полз по позвоночнику, оставляя за собой цепочку безмолвных импульсов.

Этот человек не просто смотрел – он деконструировал. Его взгляд разбирал меня послойно, неторопливо и с точностью анатомиста, готовящего экспонат к разбору.

Инстинкт поднял тревогу, как сигнал на ядерном объекте: ты не субъект. Ты – мишень.

В этом взгляде было древнее знание охоты. Не просто наблюдение, прелюдия к атаке. Не прыжок, но замер перед ним, когда хищник уже рассчитал траекторию и ждет, пока ты сделаешь неверный шаг.

Он сделал заказ – спокойно, методично – и отошел к стене. Не ушел, остался. Его взгляд продолжал резать, вскрывать. Он пил мою реакцию, как вино с многослойным букетом: терпкое, зрелое, тревожное.

Я резко развернулась к Лиаму, вцепилась в первый попавшийся десерт. Что угодно. Хоть соленый огурец в карамели. Главное выйти. Вырваться из-под его взгляда. Но уже у двери я, словно под гипнозом, обернулась.

Он все еще смотрел.

Он не улыбался. Уголки губ лишь едва обозначили движение – не эмоция, а сигнальная метка. Жест, в котором не было теплоты. Только контроль.

Это не выражение – это заявление. Он знал, что инициатива на его стороне. Что партия началась, и первый ход был за ним. Белые фигуры. Открытая доска.

Я ощутила, как пространство между нами сужается – не физически, а стратегически. Как в военной карте, где каждый взгляд – разведка, каждое движение – проброс линии фронта.

И он уже просчитал мои слабости.

– Обратите внимание, – профессор постучал ручкой по лакированной кафедре: коротко, уверенно, как дирижер задает ритм.

Аудитория стихла. Шелест страниц угас, звук растаял, оставив за собой ровную, настороженную тишину.

– При вычислении функции разбиений, обозначаемой как P (n), существует одна любопытная закономерность. Если n ≡ 4 mod 5 – иначе говоря, если остаток от деления n на пять равен четырем, тогда результат P (n) всегда кратен пяти.

Его голос, густой, с оттенком задумчивой строгости, ложился на ряды слушателей, как невидимая сила тяжести, не придавливающая, но собирающая внимание в одну точку, где числа перестают быть абстракцией и становятся смыслом.

– Эту закономерность первым заметил Рамануджан. Начало двадцатого века. Самоучка, приехавший в Англию с тетрадями, исписанными интуитивными догадками. Он видел в числах не только формулы, но и поэзию. Чистую, почти мистическую. Он доказал, что P (5n + 4) ≡ 0 mod 5. – Профессор поднял взгляд, и в его глазах отразилась нежность – к теории, к точности, к элегантности чисел. – Это не просто математический факт. Это почти пророчество. Математика, как форма веры, где каждый символ – откровение.

И тут звонок. Резкий, как порыв ветра в храме. Разорвал ткань внимания, распустил напряжение мыслей. Аудитория ожила: шуршание рюкзаков, скрип стульев, студенты высыпали из зала, торопясь туда, где вечно не хватает ни подносов, ни кофе, ни времени на сон.

– Напоминаю, – сказал он, и даже сквозь суету его голос был как команда. – Повторите материалы с прошлой недели. Особое внимание уделите алгоритмам позиционирования чисел в нестандартных системах счисления. На следующем занятии будет тест. Вопросы нелинейные.

– Да, профессор, – отозвались мы почти синхронно.

Я уже поднималась, собирая свои вещи, когда он снова заговорил. Тише, по-иному.

– Студентка Лайне, задержитесь, пожалуйста.

Несколько голов обернулись. Я уловила короткий обмен взглядами между двумя однокурсниками – в них не было злобы, но и нейтральность там не жила. Скорее, смесь интереса и скрытого напряжения, как реакция иммунной системы на нечто инородное.

Подхватив рюкзак, я встала. В нем лежали не только черновики, но и недописанные отголоски прошлого, пережитого и непрожитого.

Сделав шаг к кафедре, я словно вышла из тени толпы – как актер, вдруг оказавшийся на сцене без репетиций. Пространство между мной и остальными разорвалось, оставив только меня и его, в жестком контуре внимания.

Профессор смотрел без эмоций, но в этом взгляде была ювелирная точность. Не интерес – считывание. Взгляд специалиста по редким сплавам, не склонного очаровываться – только распознавать.

– Во-первых, – сказал он и протянул мне внушительную стопку листов, – здесь все, что мы прошли за последний месяц. Вы ведь только сегодня присоединились.

Я кивнула, принимая бумаги. Они были плотные, с чуть шероховатым краем – пахли чернилами, пылью и временем.

– Во-вторых, – голос стал тише. Не снисходительный, но осторожно выверенный, – мне довелось услышать о вашем проекте. Говорят, он выбивается из стандартов.

Я подняла взгляд. Задержалась на его лице ровно столько, чтобы обозначить: я понимаю, о чем он говорит, и знаю вес этих слов.

– Он не просто выбивался, – ответила я, выпрямившись. – Это была попытка реконструировать нейроповеденческую модель на основе квантовой адаптации среды. Живая система взаимодействия, а не линейная реакция. Но часть оборудования повредили при транспортировке. И теперь… – я прикусила фразу, задержав в ней то, что не хотела выпускать, – теперь у меня нет нужных инструментов, чтобы восстановить даже базовую версию.

Профессор на мгновение отстранился – не физически, умственно.

Он повторил, медленно, почти дегустируя:

– Нейроповеденческая модель. Квантовая адаптация.

Слова проникали глубоко. Я заметила, как на мгновение задрожали его пальцы, зрачки сжались – не от сомнения, а от напряженной сосредоточенности.

– Вы, выходит, полагаете, что человек не просто подстраивается под обстоятельства, – продолжил он. – А способен трансформировать саму реальность вокруг себя?

– Именно, – кивнула я. – Согласно теории Мередит и расширенной версии синтон-подхода, личность не просто реагирует, она проектирует. Контекст – не заданность, а следствие. Моя модель была создана, чтобы показать, как направленные когнитивные импульсы могут трансформировать распределение как внутренних, так и внешних ресурсов среды. Все ради одной цели – устойчивого эмоционального равновесия.

Он рассмеялся, голос ушел в теплую глубину. Смех вырвался легко, без усилий – как встреча с давно забытым другом, который вдруг оказался рядом.

– Вам определенно нужно попасть в лабораторию. Думаю, у нас найдется все, что нужно, чтобы вдохнуть жизнь в ваш… ну, пророческий артефакт, – подмигнул он. – Пройдемте?

Я кивнула, сдержанно, и мы вышли.

Шаги гулко отдавались в коридоре. Стены, покрытые холодным мрамором, отражали каждый звук, заставляя пространство вибрировать от напряжения прошлых решений.

Научная лаборатория. Прозвучало бы банально, как очередной штамп из университетской брошюры, но для меня это было нечто иное.

Почти священное.

Пространство, где формулы теряли свою сухую абстракцию и обретали плоть. Где гипотезы дышали – неровно, как в начале жизни, – становясь дыханием завтрашнего дня.

Коридоры университета напоминали венозную систему огромного организма. По ним текли потоки студентов, несущих в себе надежды, амбиции, и, чаще всего, лень. Свет падал из высоких окон, преломляясь в пыльных частицах воздуха, как рентгеновское излучение, обнажая каждый нерв и каждый сгусток тревоги.

Профессор шел впереди, уверенно, как человек, который знает каждую трещинку на кафельном полу. Я следовала за ним, иронично сравнивая это с ходом электронов в спаянной схеме: он – источник напряжения, я – потенциальная энергия, все еще не решившая, стоит ли замыкать цепь.

– Ваша заявка вызвала определенный резонанс в совете, – сказал он, не оборачиваясь. – Особенно в свете тех публикаций, которые вы упомянули в приложении.

– Если вы говорите о моей интерпретации модели Пенроуза–Хаммера, связанной с информационными пузырями Хокинга, то, скорее всего, они просто не дочитали до конца. Там слишком много философии и черной иронии, чтобы понять все с первого раза.

Он замедлил шаг.

– Я всегда считал, что научная ирония – высшая форма искренности, – заметил он. – Но вы, похоже, не просто ироничны. Вы играете на грани между строгой формулой и личным вызовом системе.

– Возможно потому, что сама система всего лишь гипотеза, проверенная временем, но не истиной, – ответила я, глядя на него с легкой полуулыбкой. – Моя бабушка говорила: «Истина – это не то, что ты нашел, а то, с чем ты сумел договориться».

Он рассмеялся. Не громко, но с такой искренностью, что я на секунду сбилась – не с ритма, а с позиции. Не студентка, не подопытная, не галочка в списке. Полноправный участник разговора. Словно кто-то незаметно сдвинул весы – и они уравнялись.

Я напрягла пальцы на бумагах – чисто рефлекторно. Нужно было за что-то зацепиться, чтобы не позволить этой мысли утечь:

Может, я действительно на своем месте?

Он свернул за угол первым. Рука в кармане, шаг – уверенный, выверенный. Я держалась чуть позади. Не потому что стеснялась – я привыкла наблюдать. Собирать данные до того, как вступить в игру.

Он принял мои слова. Не отмахнулся, не поставил на полку «странно, но любопытно». Это не снисходительность – это расчетливое внимание. Он не запоминает – он классифицирует. А это значит, я уже где-то в его системе.

– Вам понадобятся допуски к экспериментальному блоку, – сказал он, спокойно, не оставляя мне возможности возразить.

Я кивнула – он не видел, но я знала: он и так учтет мою реакцию. Такие люди всегда знают.

Так просто? Без отчетов, презентаций, бюрократической мишуры? Я ждала вопроса, проверки, а получила маршрут. Как будто меня не оценивали, а уже включили в проект.

Мы остановились у двери с матовой стальной поверхностью. Табличка «Лаборатория. Только по пропускам» отсеивала всех лишних. Профессор вынул карту, провел ею по считывателю – замок щелкнул, дверь приоткрылась.

Внутри пахло озоном, пылью микросхем и чем-то еще – резким, почти алхимическим. Здесь не просто собирали устройства: воздух звенел напряжением, будто формулы вырывались прямо из стен. Стеллажи, как архивы забытых теорий, уходили вглубь. На них – компоненты, стабилизаторы, щупы, экраны, стекло, металл, медь. Все – как части ритуала, где логика и материя сливались в танец.

Я медленно прошла вдоль первого стола, ладонью на мгновение коснувшись корпуса генератора. Металл отозвался легкой вибрацией.

– Все в вашем распоряжении. Только, пожалуйста, оставляйте записи в журнале доступа. – Он указал на старомодную тетрадь у двери.

– Если здесь найдется набор для квантовой стабилизации с фазовой компенсацией, я смогу начать диагностику, – сказала я, скользя взглядом по полкам. – Остальное зависит от скорости моей адаптации. И терпения среды

– А что именно представляет ваш проект? Я имею в виду, настоящая суть, а не то, что вы представили в заявке.

Я обернулась.

Его глаза не искали одобрения – только правду. Умный, требовательный к деталям, он не терпел фальши. Он заслуживал услышать не витиеватую формулировку, а подлинную суть.

– Это модель предсказания нестабильных реакций в многомерных сетях. В теории, она может применяться в архитектуре нейросетей, в предсказании политических конфликтов, даже в моделировании поведения агентов в условиях кризиса. Я использую нестандартные методы. Адаптивную синестезию, нелинейную интерпретацию данных. Сложно объяснить, если вы не читали Брайана Грина.

Он молча кивнул, как человек, только что обнаруживший в комнате ядерный реактор под видом кофеварки.

– Здесь редко кто бывает, – сказал профессор. – Но в основном эта комната закреплена за вашей группой. Думаю, никто не станет возражать, если вы немного поработаете.

Он прошел к дальнему столу, открыл защитный кожух с аппаратуры, извлек оттуда небольшой кейс с инструментами и подвинул его ближе ко мне. Затем включил терминал – система ожила коротким импульсом света, загудел блок питания.

Я подошла, провела пальцами по панели, проверила чувствительность сенсоров. На соседнем столе – спектрометр, осциллограф, сборка из оптических кабелей. Повернувшись, я открыла верхнюю полку и начала быстро перебирать содержимое: плата управления, стабилизаторы, тензодатчики, даже, на удивление, калибровочный модуль для квантовой синхронизации.

Профессор, скрестив руки на груди, наблюдал молча. Потом, не меняя положения, сказал:

– Приятно видеть, когда человек входит в лабораторию, как домой. Без суеты. Без показного восторга. Просто… с пониманием.

Он подошел к терминалу, отключил питание и заглушил подсветку.

– Знаете, у нас в этом университете бывает много способных студентов. Но крайне редко – по-настоящему одаренные. Те, кто не просто запоминают формулы, а видят за ними структуру. Потенциал. Слабые места.

Он развернулся ко мне. Теперь между нами не было приборов, только воздух, наполненный ожиданием.

– Вы из таких, Амайя. И я рад, что вы поступили именно к нам.

Я сжала ремешок рюкзака, не от смущения – от необходимости зафиксироваться в моменте. Это был не комплимент. Это была констатация.

– Я ценю это. И надеюсь… оправдать ожидания, – произнесла я, чуть склоняя голову.

Он улыбнулся – почти машинально, коротко. Потом снова стал серьезен:

– Не оправдывайте. Исследуйте. Ошибайтесь. Сомневайтесь. Но не подстраивайтесь под ожидания. Даже мои.

Он прошел мимо, двинулся к двери. На ходу добавил:

– У вас будет доступ. Просто подайте заявку у ассистента. И… не теряйтесь. Я бы хотел увидеть, на что способен ваш проект, когда у него есть все нужные инструменты.

Он вышел, не оборачиваясь.

Я провела ладонью по столу, словно хотела стереть меловую пыль, которой здесь не было. Мои глаза невольно остановились на одной из тетрадей усеянной формулами, диаграммами, графиками. Страница была исписана неровно – видно, что автор спешил. Мысли срывались, строки сбивались, между словами оставались обрывки недосказанного. Некоторые уравнения выглядели небрежно, местами ошибочно – неудачная попытка справиться с тем, что так и не раскрылось до конца.

Рука машинально потянулась к карандашу. Я аккуратно сделала несколько штрихов – сократила дробь, переписала часть выражения в более устойчивой форме. Поправить, упростить, собрать в более точную структуру. Вроде пустяк, но внутренний голос тут же начал выстраивать цепочку.

В ту же секунду пространство нарушил резкий звон – телефон заговорил, как чужой аккорд в симфонии приборного гудения. Я вытащила его из кармана. На экране – имя, знакомое до мускульной памяти: «Брат».

– Айя, где ты сейчас? У меня закончилась лекция, давай поедим вместе?

– Подожди меня у корпуса, – ответила я быстро, почти на выдохе, и, даже не дождавшись его «хорошо», сбросила звонок.

С экрана исчезло имя, и вместе с ним – напряжение. Я убрала телефон обратно. Пространство вокруг казалось прежним: холодный свет, гул техники, запах металла. Но внутри что-то отпустило.

Глава 5

«Уравнение неопределенности – это не про физику. Это про людей. Про их реакции, выборы, маски. Ты никогда не знаешь, когда и кто станет твоей переменной со смертельным коэффициентом влияния. Сегодня они в твоем уравнении – союзники, а завтра их значение обнулит все твои расчеты. И иногда ошибка в одной цифре стоит гораздо дороже, чем кажется».