Полная версия

Полная версияИмитация науки. Полемические заметки

Представление о стиле этой сокровищницы мудрости будет неполным, если не упомянуть о другой особенности говорухинских словоизвержений. Эта последняя состоит в том, что одному и тому же слову автор придает порой совершенно разный смысл. Возьмем, например, слово «топоним». Иногда[358] он употребляет его правильно, для обозначения названия мест. Но порой[359] для обозначения места он использует понятие «этноним». Однако на с. 249 второго издания монографии слова «этноним» и «топоним» написаны через запятую, как синонимы. Разумеется, текст монографии изобилует описками[360], в нем в большом количестве встречаются плеоназмы: «особая специфика»[361], «говоря об условиях, речь должна идти»[362], «философские теоретические представления»[363], «отклик понимания»[364], «эпическая сага»[365], «территориальное пространство»[366], «говоря о правилах, необходимо говорить»[367], «взаимообмен»[368], «административные бюрократические органы»[369], «топонимика мест»[370], «интерактивное взаимодействие»[371], «рефлексивное реагирование»[372], «управленческий бюрократический аппарат»[373], «смысловое значение»[374], «коммуникативное взаимодействие»[375], «полномочные функции»[376]. С такими вещами приходится сталкиваться любому редактору научных текстов, здесь оригинальность Г. Э. Говорухина проявляется не столько в качестве ошибок, сколько в их количестве. Но есть и то, что отличает обычного безграмотного человека от обладателя выдающихся способностей по этой части. Например, в бесценной монографии Г. Э. Говорухина мы обнаруживаем такой термин, как позит[377]. Что он означает? Каков его смысл? Ни в одном издании, ни в одном источнике этот термин не встречается. Все поисковые системы на запрос об этом слове выдают нулевой результат. Мы предпринимали попытку выяснить значение термина из контекста, но, признаемся, потерпели полное фиаско. Эта загадка еще ждет своего разрешения.

Но уже сейчас можно сделать вывод, что перед нами – явление неординарное, выдающееся и, не побоимся сказать, великое. Каждая национальная культура по праву гордится своими мастерами самовитого слова. Американцы с пиететом относятся к Дж. Бушу-младшему, выдающемуся оратору современности. Бушизмы, т. е. изречения 43-го президента США, пользуются большой популярностью в кругах американских интеллектуалов. Вот одно из этих откровений:

«Я думаю, что каждый, кто не думает, что я достаточно умен для того, чтобы справиться с этой работой, недооценивается».

Не правда ли, прекрасно сказано?! Виталий Кличко навсегда вписал свое имя в украинскую и мировую культуру, заявив, что в будущее могут смотреть не только лишь все. Ничуть не менее колоритным персонажем отечественной истории был Виктор Степанович Черномырдин. «Никогда такого не было, и вдруг опять!» – разве это не шедевр? По нашему мнению, Григорий Эдуардович – фигура не меньшего масштаба, чем Виктор Степанович. В этом нас убеждают труды доктора социологических наук. «Властные отношения рассматривались <…> в вопросе собственности»[378]. «Ландшафт городского пространства»[379], «тонкие нити цепей»[380], «соипостасные богу притязания»[381], «победное шествие мечты в мечтах»[382] – да эти словесные шедевры вполне достойны того, чтобы поставить доцента Говорухина в один ряд с самыми выдающимися острословами нашего времени.

Нам могут возразить, что стиль характеризует не столько содержание текста, сколько его форму. И потому недостатки стиля сами по себе не могут быть основанием для того, чтобы считать тот или иной текст не отвечающим критериям научности. В общем виде такой вывод, конечно, верен, и это означает, что от рецензента требуется проанализировать не только стиль, но и логику представленной на его суд работы.

Что ж, попробуем рассмотреть оба издания монографии Г. Э. Говорухина под соответствующим углом зрения. Конечно, для этого придется заняться дешифровкой говорухинской тайнописи, но тут как раз такой случай, когда цель оправдывает потраченный на ее достижение труд. Отчасти эта работа нами уже проделана в 2009 г.[383], кратко изложим полученные результаты. Так, в качестве ключевого понятия всей его теоретической конструкции выступает пространство. Но что это такое? Попробуем выяснить из текста. На с. 90 первого издания монографии читаем:

«Пространство, в том числе и географическое пространство власти – это символическая реальность, в пределах которой властные отношения могут быть приняты легитимными» (пунктуация сохранена. – Р. Л.).

Здесь сделано три утверждения. Первое: пространство – символическая реальность. Второе: географическое пространство власти – составная часть пространства. Третье: географическое пространство власти относится к пространству как часть к целому. Запомним. Но вот что написано далее:

«Являясь частью символической реальности конкретного пространства, система властных отношений осуществляет процесс адаптации человека к территории»[384].

Итак, нам говорится, что: 1) существует «система властных отношений», 2) она является частью «символической реальности конкретного пространства». Но ведь в предыдущей фразе сказано, что пространство и есть символическая реальность. Таким образом, получается, что «система властных отношений» входит в символическую реальность символической реальности. А это уже, извините, в нормальную логику не укладывается. (Впрочем, нечто подобное нам уже встречалось на с. 6 первого издания монографии. Там Г. Э. Говорухин блеснул «победным шествием мечты в мечтах».) Но продолжим чтение:

«Более того, власть, наряду с иными формами социального взаимодействия, осуществляет процесс символизации пространства»[385].

Но зачем символизировать то, что является символической реальностью по определению? Причем субъектом этого действия – столь же таинственного, сколь и странного – оказывается власть. Власть – это ведь то, что непременно «входит в систему властных отношений», не так ли? Но эта самая система, как нам только что сказано, является частью символической реальности символической реальности. Таким образом, получается, что часть символической реальности символической реальности занимается символизацией пространства, которое, напомним, является символической реальностью по определению. Как, скажите, человеку среднего ума уложить все это в голове? Но ведь на этом пытка, которой подвергается рассудок читателя, не заканчивается. На с. 97 первого издания читаем:

«Серьезным испытанием на пути создания символического пространства территории является слабая интегрированность населения в схему осваиваемого пространства».

Из предыдущего изложения мы знаем, что пространство – это символическая реальность. А что же тогда такое «символическое пространство территории»? Это какая-то отдельная сущность или что-то иное? Туман становится просто непроглядным, когда мы дойдем до с. 144 первого издания и обнаружим там «территориальное пространство». Так территория обладает свойством, именуемым пространством, или пространству присуще качество территориальности? Где здесь субъект, а где – предикат? Но к с. 229 второго издания туман сгущается настолько, что превращается в непроницаемую тьму. Там написано:

«Освоение территории (пространства) становится формой включения этой территории-пространства в реестр четких правил того государства, силами которого идет освоение».

Еще одна версия соотношения понятий «пространство» и «территория». Оказывается, это одно и то же. Поневоле хочется воскликнуть вслед за поэтом: «Не дай мне бог сойти с ума!». Впрочем, бунт против логики продолжается. Наряду с обычным пространством, «географическим пространством власти» автор постулирует существование еще великого множества пространств: социального[386], игрового[387], семиотического[388], демографического, экономического, административного, символического[389] и даже «пространства претензий»[390]. Разумеется, никакого определения этим пространствам не дается, как не дается и никакого разъяснения относительно их соотношения. Полное торжество свободы мысли, не обремененной докучной необходимостью соблюдать законы логики!

Однако логика, как и стиль, характеризует не столько содержание научного труда, сколько его внутреннюю организацию. Оценка любой работы, претендующей на научность, требует анализа не только того, как текст организован, но и того, какие идеи в нем выражены. Иначе говоря, рецензент не имеет права ограничиться рассмотрением только логики и стиля, он обязан проанализировать текст на концептуальном уровне. Интересующая нас монография весьма поучительна и в этом отношении.

Начнем с заголовков. Это очень ответственный элемент любой работы, ведь по нему мы судим о ее содержании. Название в предельно кратком виде сообщает нам о том, чему посвящено исследование, о чем в нем идет речь. Первое издание монографии, напомним, озаглавлено «Власть и властные отношения в символическом пространстве осваиваемого региона». Название, конечно, неудачное, ибо: 1) содержит языколомное слово «осваиваемого», 2) включает в себя двусмысленный термин «символический»[391]. Второе издание называется совершенно по-другому: «Власть политики. Власть пространства Принципы формирования регионального управления на Дальнем Востоке». (Название приводится то, что дано на обложке. Пунктуация сохранена.) Причины, побудившие Г. Э. Говорухина поступить таким образом, житейски понятны: горячее желание поскорее обрести докторскую степень. Но для научного анализа этот вопрос не имеет значения. Вопрос состоит в том, насколько этот новый заголовок информативен. Увы, и он не без греха. Так, он содержит словосочетание «власть политики». Но ведь политика – это, согласно общему пониманию, отношения по поводу власти. Получается, таким образом, «власть отношений по поводу власти». Извините, но это опять какая-то «мечта в мечтах», нечто такое, от чего ум за разум заходит. Третья часть заголовка в полной мере соответствует требованиям научности. Читатель отлично понимает, о чем нам собирается поведать автор: о принципах, которыми руководствуется российское государство, управляя своими территориями на Дальнем Востоке. И было бы просто замечательно, если бы автор свое обещание выполнил. Однако самое тщательное изучение почти трехсотстраничного текста не позволяет обнаружить хотя бы одной формулировки хотя бы одного принципа управления. Впрочем, было бы странно ожидать иного от трактата, в заголовке которого фигурирует девиантное словосочетание «власть политики».

В жизни всегда найдется место подвигу. И смельчак, который решится осилить труд Г. Э. Говорухина, может на собственном опыте в том убедиться. Какие новые идеи, какие теоретические прозрения ждут героя, сумевшего преодолеть барьер экзотических терминов, неудобоваримых фраз, загадочных сентенций, логических несуразностей и грамматического невежества? Увы, его ждет разочарование. Дело в том, что суждения, на неподражаемом говорухинском сленге излагаемые, либо банальны, либо нелепы. Проиллюстрируем наше утверждение несколькими примерами. На с. 129 первого издания читаем:

«Все три фактора (каких именно, не сообщается. – Р. Л.) позволяют составить общий смысловой ряд о пространстве, согласуясь с ожидаемым гносеологическим представлением обывателя. Любой обыватель понимает себе пространство Дальнего Востока, согласуясь, естественно, со своим здравым смыслом. И принимает его в фокусе смысловой конвергенции собственной культуры (пространства), и культуры пространства, в которой представления о происходящем осуществляются на глазах и достоверно известны» (пунктуация сохранена. – Р. Л.).

«Гносеологическое представление», «фокус смысловой конвергенции», «смысловой ряд о пространстве» – на неподготовленного читателя такая ученость производит впечатление устрашающее. Но почитаем дальше.

«Скажем, житель Вологодской области XIX века, предпринимая путешествие на Дальний Восток, в ходе этого путешествия, а главное, в процессе собственно интеграции меняет представление (смыслы) о пространстве. Отсюда происходит трансформация смысловой реальности обывателя и включение его в смысловую реальность социальных отношений того пространства, куда он попадает, в данном случае, Дальнего Востока» (пунктуация сохранена. – Р. Л.)[392].

Интересно, откуда взялась в Российской империи Вологодская область? Мы-то до сих пор наивно полагали, что никакой такой области не было, а существовала Вологодская губерния, но, видимо, придется внести коррективы в наш «смысловой ряд о пространстве» или даже в наши «гносеологические представления». Все-таки Г. Э. Говорухин окончил исторический факультет педагогического института, и ему виднее. Образованность, значит. Впрочем, давайте посмотрим, какова же мысль, выраженная в цитированных словах. Если снять с нее все эти мадригальные блестки, она проста, как мычание: приезжая в незнакомую местность, человек вносит изменения в свои первоначальные представления о ней. Согласитесь, очень глубокое обобщение. А вот как Г. Э. Говорухин описывает этапы заселения территории. Этап первый:

«Ожидаемые трансцендентные (мифологические) символические ряды пространства представляют собой обобщенный образ пространства для внешних наблюдателей»[393].

В переводе на нормальный язык это означает, что потенциальные переселенцы поначалу имеют довольно смутное представление о тех местах, куда они отправляются. Далее:

«Второй шаг приводит к реализации “проекта” окультуривания пространства. Теперь пространство не только осмысливается, что делается с целью поиска “мест оседлости”, но формируется, создается»[394].

Оставим на совести автора мифические «места оседлости». Смысл утверждения достаточно ясен: отыскав подходящее место для постоянного проживания, переселенцы основывают населенный пункт и обживают его. Что же происходит потом? На говорухинском диалекте это описано так:

«Традиции населения четко выражены в хабитуарных (от хабитус (P. Bourdieu, 1990: 52–56) “опривыченных”) отношениях человека, готового действовать определенным образом. К числу таких традиций может принадлежать выработанный ритм жизни поселения, система ценностных восприятий мест поселения, т. е. все то, что могло бы влиять на систему коммуникаций в населенном пункте. Традиции такого рода свидетельствуют о приживаемости актора в границах конкретного пространства и создают формальные, символические условия оседлости населения в этом пространстве»[395].

В переводе на язык родных осин это означает следующее: с течением времени люди привыкают к новым условиям, у них вырабатывается определенный ритм жизни, формируются новые традиции и обычаи, что говорит об успешной адаптации. Надо полагать, до теоретических изысканий Г. Э. Говорухина это никому не было известно.

Банальность всего содержания объемистой монографии отчетливее всего проявляется в заключении. Оно короткое, менее полутора страниц. Из соображений гуманизма, щадя нервы читателя, не станем приводить его целиком. Передадим содержание. Итак, нам сообщается, что люди проживают не где-нибудь, а на некоторой территории, т. е. в пространстве. Государство устанавливает на этой территории определенный порядок. Дальний Восток России осваивался не столько стихийно, сколько в результате принимаемых государством мер. Государство должно быть заинтересовано в развитии региона, но эгоизм чиновников, не желающих проживать на периферии и предпочитающих обитать в более благоустроенных городах, препятствует реализации этой цели. Все это может закончиться весьма печально. Завершается заключение и вместе с ним вся монография патетическим восклицанием:

«В этом случае становится понятно, что политическая система не терпит лакун, и неизбежно пустующие территории начнут осваиваться и заниматься кем то другим. Здесь необходимо четко ответить на вопрос: насколько нашей стране необходим Дальний Восток, и насколько его дальнейшее развитие как части нашей страны имеет смысл» (орфография и пунктуация источника сохранены. – Р. Л.)[396].

Что ж, с автором нельзя не согласиться: если народ России не станет осваивать Дальний Восток, его освоят другие народы. Философский вопрос: зачем было писать пухлый труд, чтобы прийти к столь очевидному выводу?

Это мы процитировали заключение ко второму изданию монографии. Но заключение есть и в первом издании (выдаваемом, напомним, за отдельную монографию). Автор пишет:

«<…> Дальнейшая политика государства по усилению вертикали власти неизбежно приведет к ослаблению его связи с регионами и дальнейшему отторжению этих регионов»[397].

Сказано не очень грамотно (нужно было вести речь о связи центра и периферии), но это в данном случае несущественно. Важно то, что автор совершенно не понимает, что дело не в пресловутой «вертикали власти», а в объективном экономическом интересе. Силы экономической гравитации отрывают Дальний Восток и Сибирь от центральных и западных регионов России, и это не зависит от того, как распределены полномочия чиновников. То, что нам предлагают в качестве прогноза, таковым по сути не является. С таким же успехом синоптик может прогнозировать наступление в Хабаровском крае жары в июле и морозов в декабре. Объективные причины регионального сепаратизма заключаются в самом капиталистическом строе, установившемся в стране после того, как она «возвратилась в лоно мировой цивилизации». Об этом нам уже приходилось высказываться[398].

Когда автор на своем уникальном наречии говорит о вещах житейских, обыденных, его суждения вполне адекватны. Да, все именно так и происходит: на новое место люди приезжают с грузом старых представлений и устоявшихся привычек, потом они постепенно обретают опыт, заставляющий их скорректировать свои взгляды и выработать новые привычки. Проходит некоторое время – и новоселы становятся старожилами. Да, государство принимает участие в переселении, регулируя процесс посредством издания нормативных актов разного рода. И оно порой не может сразу навести должный порядок на своей территории. Кому это не известно? Что в этих суждениях принципиально нового?

Но наряду с такими суждениями – столь же правильными, сколь и банальными – в монографии в изобилии встречаются высказывания, которые способны привести читателя (если таковой обнаружится) в состояние глубокой задумчивости. Вот на с. 83 первого издания монографии читаем:

«<…> Полем соприкосновения власти и человека является пространство, которое по своей сути является апофатическим (отрицающим) к пространству собственно человека или власти».

В переводе с говорухинского на русский сие означает: человек и власть находятся в вечном антагонизме. Это, конечно, полнейшая чепуха. Нет никакого от века данного непримиримого противоречия между человеком и государством. Государство – механизм регулирования общественных отношений, машина, с помощью которой одни социальные слои и классы господствуют над другими. Олигарх, которому современное российское государство компенсирует убытки от введения санкций против России, ни в каком антагонизме по отношению к власти не находится. Нам могут возразить, что наш перевод неверен, что Г. Э. Говорухин имел в виду совсем другое. Что ж, мы допускаем такую возможность. Пусть тогда кто-нибудь даст правильный перевод, разъяснит совершенную нами ошибку. Но ведь наша книга, содержащая нелицеприятную критику всего объемистого трактата Г. Э. Говорухина, была опубликована более десяти лет назад, за это время можно было бы найти бреши в наших построениях, раскрыть всем глаза на наши заблуждения. Однако ни одного (!!!) возражения ни от кого за все эти годы не последовало.

Чтобы не давать повода для обвинений в произвольной интерпретации высказываний Г. Э. Говорухина, приведем его подлинные слова, не допускающие двойного толкования:

«<…> Власть и насилие являются антиподами»[399].

Интересно, где Г. Э. Говорухин видел такое государство, которое обходится без полиции, прокуратуры, суда, тюрем и т. п.? Или государство – это уже нечто такое, что к власти никакого отношения не имеет?

Впрочем, в монографии мы находим и прямо противоположное утверждение:

«Власть именно потому власть, что требует подчинения объекта субъекту…»[400].

Так власть «требует подчинения» или «является антиподом насилию»?

Другая очевидная нелепость – представление о власти как о субъективной реальности. Вот высказывание на этот счет:

«<…> Категориальное понятие власти выражает не конкретный осязаемый объект исследования, а явление индивидуально проживаемого опыта понимания власти»[401].

В переводе на русский – власть – не объективная данность, а субъективная реальность. Когда полицейский огреет дубинкой участника несанкционированного митинга, то у последнего сформируется вполне определенный «индивидуально проживаемый опыт понимания власти», не так ли? И вряд ли сей печальный «опыт понимания» сможет служить подтверждением тезиса о том, что власть – это «неосязаемый объект».

Впрочем, нелепое представление о власти как субъективной реальности мирно уживается с не менее абсурдным тезисом о том, что власть – феномен интерсубъективный. Вот соответствующее высказывание:

«Пространство власти – это символика интерсубъективной рефлексии исследователей»[402].

И это самое пространство

«может быть редуцировано, вынесено за скобки объективной реальности»[403].

Власть за скобками объективной реальности! Это посильнее, чем «мечта в мечтах». Ах, да, не сама власть, а только «пространство власти». Ну, это коренным образом меняет дело.

Есть еще одна принципиальная особенность рассматриваемой монографии, заслуживающая отдельного упоминания. Наука, как известно, развивается через критику, дискуссии, полемику. Попытайтесь отыскать в трактате Г. Э. Говорухина хотя бы робкую попытку с кем-то не согласиться, вступить в полемику. Вы потерпите неудачу: ничего подобного там нет. Все по-своему правы, каждый поет по своему голоску. Это положительно характеризует автора: он не желает осложнять себе жизнь спорами с авторитетами. На защите диссертации такие споры могут навредить. Житейская осмотрительность – свойство для обывателя (любимого персонажа Г. Э. Говорухина) весьма полезное, но только с научной принципиальностью ничего общего не имеющее.

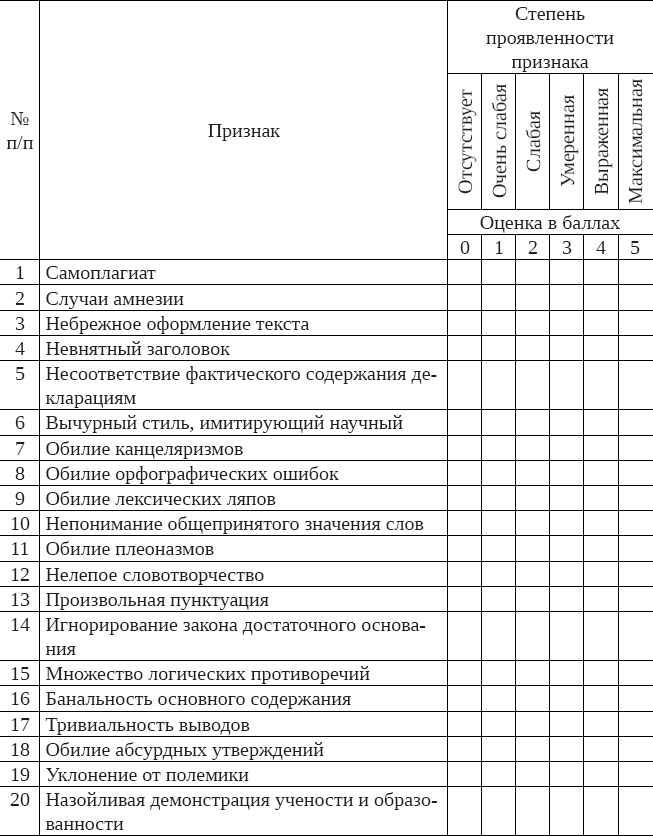

Мы указали далеко не на все банальности и нелепости, содержащиеся в монографии Г. Э. Говорухина, но не станем злоупотреблять терпением читателя. Сказанного, надеемся, достаточно для решения поставленной задачи: составления таблицы, облегчающей труд рецензента.

Оценка степени злокачественности текста, претендующего на научность

Прокомментируем полученный результат. Пункт первый весьма актуален, потому что самоплагиат – явление в науке довольно распространенное. Но не всегда включение уже опубликованных текстов в новые работы представляет собой неправомерное заимствование. Такое включение вполне допустимо, но при одном непременном условии: оно должно быть продиктовано необходимостью решить определенную исследовательскую задачу. Но задача создать впечатление, будто расширенная версия старой монографии представляет собой новую монографию, к числу исследовательских не относится.

По второму пункту. Амнезия проявляется у Г. Э. Говорухина не только в том, что он к тринадцатой странице забыл то, что написал на четвертой, а к семнадцатой то, что было написано на тринадцатой. Такого рода факты, конечно, уникальны, нам с подобными вещами больше никогда не приходилось сталкиваться. Но вот с перевиранием фамилий и инициалов дело обстоит иначе. Многие как бы ученые этим грешат. Разумеется, Г. Э. Говорухин не представляет исключения. Об этом написано в нашей работе[404]; вряд ли имеет смысл к данному сюжету возвращаться.

Пункт третий. Под небрежным оформлением текста мы понимаем общую неряшливость, отсутствие культуры организации текста. И это касается не только таких вещей, как расхождение оглавления и фактического содержания, но и мелочей вроде разного интервала между цифрой, обозначающей номер параграфа, и названием последнего. Если мы посмотрим на оглавление первого издания монографии, то увидим, что эти интервалы в первой и второй главах не одинаковы. К основному тексту второго издания монографии присовокуплено 7 (!) приложений, занимающих 160 (!) страниц. Содержательно они ничего не добавляют к основному тексту, но лишь создают видимость солидности, основательности монографии. Зрелище фолианта объемом 478 страниц, да еще формата А4, само по себе способно подавить волю потенциального читателя к сопротивлению. А это, в сущности, попытка ввести читателя в заблуждение, проявление бескультурья и неуважения к научному сообществу.

По четвертому пункту. Работа рецензента начинается со знакомства с заголовком. Из него становится примерно понятно, о чем пойдет речь. Если же такая ясность не наступает, появляется основание утверждать, что заголовок невнятен.

Пятый пункт ориентирует рецензента на внимательное изучение и сопоставление аннотации, сформулированных целей и задач, заключения, в котором должно содержаться сообщение о реализации намерений, а также (что самое трудное) фактических результатов. В как бы научных сочинениях все структурные элементы текста связаны слабо или вообще не связаны. В нашей монографии этот аспект вопроса также освещен[405].