Полная версия

Полная версияИмитация науки. Полемические заметки

Итак, «расстояние, кроме столбов, может измеряться скоростью доставки». Исключительно изящная конструкция. И очень своеобразное понимание таких физических величин, как расстояние и скорость. В шестом классе на уроках физики нас учили, что скорость – расстояние, деленное на время. Учили всех, но не всех научили. Некоторые особо одаренные ученики остались при убеждении, что скорость – величина, посредством которой измеряется расстояние. Если бы автор написал, что расстояние определяется временем, в течение которого оно преодолевается, то это было бы правильно. Например, расстояние от Хабаровска до Москвы – 7 часов лета. Но в книге мы видим то, что видим.

Последняя фраза представляет собой цитату, приводить мы ее не будем, поскольку предметом нашего интереса является текст самого Г. Э. Говорухина.

Подсчитаем количество ошибок на с. 159. Речевых 8, смысловых 1, пунктуационных 5, стилистических 2. Фактическую ошибку не засчитываем, так как она имеет лишь косвенное отношение к уровню грамотности автора. Общий итог ошибок – 16.

Пора заняться с. 184.

«Русское население, очевидно, слабо привыкает к новым условиям земледелия, хотя и пытается кое-где внедрять новые орудия труда, например железный лемех в виде треугольной лопаты или ручные мотыги из котельного железа, “выгнутый особым образом”».

Всего лишь две ошибки. Пунктуационная: нет обязательной запятой после слова например. Грамматическая: причастие выгнутый стоит в именительном падеже после слова железа, которое употреблено в родительном; в результате возникает несогласованность всего предложения. Следовало написать: «ручные мотыги из котельного железа, выгнутого особым образом».

Читаем дальше:

«В начале XX в. в некоторых городах Дальнего Востока начинают выписывать сельскохозяйственные журналы, в которых описываются новые виды сельхоз техники и новые способы землепа-шеского труда».

Две ошибки. Первая: «Начинают выписываться, в которых описывается». Впрочем, это, скорее, не ошибка, а стилистический недочет. Вторая: слово «сельхозтехника» по правилам пишется слитно.

«Но это не спасает общего положения дел. В 1900 г. генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер отмечает, что на территорию Дальнего Востока по-прежнему приходят переселенцы, неподготовленные на прежней родине к борьбе с совершенно другими, более тяжелыми условиями» (Унтербергер, 1900)».

Орфографическая ошибка: не подготовленные нужно писать раздельно, а не слитно, поскольку есть зависимые слова. Соответствующее правило учат в шестом классе средней школы. Есть и смысловая ошибка, не столь заметная. Переселенцы, только что прибывшие на новое место, еще не успели обрести новой родины, поэтому никакой прежней родины у них быть не может.

Читаем дальше:

«Подобного рода высказывания присутствуют и у заведующего работами по организации переселенческих участков в Амурской области и на Дальнем Востоке А. А. Кауфмана (Кауфман, 1901, Свидерская, 2003: 203). Общая логика таких высказываний сводится к необходимости подготовки населения к тем трудностям, с которыми ему предстоит столкнуться на осваиваемой территории. Ощущение такое, что инженерная мысль русского переселенца уснула. Консервативному крестьянину-переселенцу требуются не просто годы – десятилетия для адаптации в новых условиях».

Четыре стилистических неточности. Первая: лучше было бы написать не «высказывания присутствуют», а «высказывания встречаются» или «высказывания имеются». Вторая: не «у заведующего работами», а «в книге заведующего работами». Третья: точнее было бы написать не логика сводится к необходимости, а логика сводится к обоснованию необходимости. Четвертая: контекст требует употребить выражение не «адаптация в новых условиях», а «адаптация к новым условиям».

После более или менее человеческих фраз автор возвращается к своему обычному воляпюку:

«Очевидно, что риторика по оценке хозяйственной деятельности переселенцев может свидетельствовать лишь о недостаточном письменном властном информационном ресурсе, который был призван формировать не просто символику переселения, но и определить горизонт ожидания трудностей крестьянского быта в новых условиях».

Не следует пугаться «риторики по оценке хозяйственной деятельности переселенцев», равно как и «горизонта ожидания трудностей крестьянского быта». Мысль автора проста, как три копейки: власть должна была лучше разъяснять переселенцам, что их ждет на новом месте. В общем, разъяснительная работа в те времена велась неудовлетворительно.

Автор перепутал традиционные союзы не только…, но и… и не просто…, а… Это контаминация (наложение разных союзов друг на друга). Нарушен также порядок слов. Фраза требует другого построения: призван не просто формировать символику переселения, а определить горизонт ожидания. Либо: призван не только формировать символику переселения, но и определить горизонт ожидания.

Читаем дальше.

«Система такого информационного ресурса, распространяемого на территории заселения, была отлажена не просто плохо, она практически отсутствовала. Очевидно, это становится следствием общего политического принципа переселенческой политики. Основная задача такого принципа, повторимся, застолбить, но не обустроить территорию. Вся социальная активность населения становится результатом стихийной организации социальных структур, следствием чего становится появление специфической символики территорий дальневосточного региона».

Итак, «активность становится результатом, следствием чего становится появление специфики». Какой грациозный стилистический оборот!

Подсчитаем количество ошибок на с. 184. Грамматических ошибок 3, стилистических 7, орфографических 2, смысловая 1, пунктуационная 1. Общим счетом 14 ошибок.

Не будем далее утомлять читателя разбором эпопеи Г. Э. Говорухина. Коротко сообщим о результатах анализа оставшихся в выборке четырех страниц. На с. 209 обнаружено 4 ошибки, на с. 234 – 15 ошибок, на с. 259 их 12, а на с. 284 выявлено 10 ошибок.

Теперь посмотрим, что у нас получилось. На с. 9 мы нашли 20 ошибок, на с. 34–22 ошибки, 59–10 ошибок, 84–10 ошибок, 109 – 13 ошибок, 134 – 16 ошибок, 159 – 16 ошибок, на с. 184 – 14 ошибок. На четырех оставшихся страницах 41 ошибка. Путем суммирования определяем, что на 12 проверенных страницах имеется 161 ошибка. Делим 161 на 12, получаем 13,4 ошибки на страницу. Общее количество страниц, как уже сказано, 288. Из этого числа вычитаем 2, поскольку текст начинается всегда с третьей страницы. Умножаем 286 на 13,4, получается 3832,4. Округляем до сотен, находим общий итог: 3800 ошибок.

Да, уважаемые коллеги, труден для некоторых докторов социологических наук руский языг!

Итак, мы получили ответ на интересующий нас вопрос об общем количестве ошибок в эпопее Г. Э. Говорухина. Конечно, ответ этот приблизительный, поскольку порой нелегко отнести тот или иной ляп к определенной категории. Профессиональный филолог наверняка смог бы выявить такие нюансы, которые нам не видны. В общем, полученный нами результат – лишь первое приближение к истине, но мы на большее и не претендуем. Остается лишь выразить надежду на то, что поколения трудолюбивых исследователей творчества Г. Э. Говорухина сумеют высветить новые грани его уникального орфографического таланта.

Об универсальном критерии разграничения науки и как бы науки[285]

В уважающих себя научных изданиях публикации любой работы предшествует ее рецензирование. От рецензента требуется оценить предлагаемый к опубликованию труд, высказать обоснованное мнение: стоит его печатать или лучше отклонить. Любая массовая деятельность естественным образом предполагает установление определенных правил, норм, стандартов, выработку формальных критериев, позволяющих алгоритмизировать процесс. Не является исключением и подготовка научных работ к публикации. Нам уже приходилось заполнять анкету рецензента, в которой надлежало оценить в баллах научную статью по следующим параметрам: наличию/отсутствию плагиата, актуальности, научной новизне, концептуальному уровню, теоретической значимости, обоснованности выводов и др. Заполнение такой анкеты облегчает и убыстряет процесс рецензирования, поэтому поиск в данном направлении заслуживает одобрения. Однако существующая анкета дает возможность более или менее объективно отразить положительные стороны предполагаемой публикации, но недостаточно полно и точно характеризует изъяны последней. Неявная презумпция данной анкеты состоит в утверждении, что зло – это относительная степень добра. Например, безграмотность в такой системе идейных координат выглядит как недостаток грамотности, а дилетантство – как нехватка профессионализма. Но рецензент должен иметь надежный критерий для разграничения простительных недостатков, которые могут быть исправлены путем редактирования, и неустранимых пороков. Поскольку в двери научных изданий стучатся не только толковые специалисты, но (порой) и бесталанные невежды, постольку задача рецензента – преградить дорогу этим последним, помешать засорению науки мутными сочинениями, ничего, кроме информационного шума, не создающими.

О том, как это сделать с наименьшими затратами сил и времени, мы и хотим поделиться своими соображениями. При этом мы, естественно, намерены учесть положительные моменты уже существующей анкеты, автор которой нам, к сожалению, не известен.

Но вначале выскажем одно суждение общего характера. Наука – определенный вид духовного производства, и в нем, естественно, проявляются общие его закономерности. Одна из них состоит в том, что невозможно создавать только одни шедевры. Наряду с шедеврами существуют вполне добротные, аутентичные работы, а также произведения низкого и даже крайне низкого уровня. Лучше всего это показать на простом и понятном примере, взятом из такой сферы деятельности, как стихосложение. Наш выбор обусловлен спецификой поэзии как явления культуры. Дело в том, что мы воспринимаем стихотворный текст непосредственно, интуитивно, по первому впечатлению, до и помимо рационального осмысления. (Хотя потом, когда оценка уже сложилась, можем ее обосновать логически.)

Вот пример поэтического произведения, которое, без сомнения, относится к разряду шедевров.

…Всю вашу сволочь будуЯ мучить казнию стыда!Но если же кого забуду,Прошу напомнить, господа!О, сколько лиц бесстыдно-бледных,О, сколько лбов широко-медныхГотовы от меня принятьНеизгладимую печать![286]Общеизвестно, что А. С. Пушкин не только декларировал намерение «мучить казнию стыда» бездарей и графоманов, но и воплотил его в жизнь, написав ряд убийственных эпиграмм. Пример великого русского поэта вдохновил многих авторов на создание произведений в этом жанре. Приводим один образец такого рода сочинений.

Знакомьтесь: сей субъект – профессор Grishka,Он докторский диплом себе достал.Но так как с детства не блистал умишком,То и с дипломом тоже не блистал.Он тем в подлунном мире знаменит,Что не сумел освоить алфавит.Предоставляем читателю возможность самостоятельно судить о достоинствах и недостатках этого текста.

А вот стихи, сочиненные учащимися школы, в которой автор настоящих строк какое-то время преподавал.

Вас с днем рожденья поздравляем,Удачи, радости желаем.Желаем здравствовать вам всем,Чтобы счастливым быть совсем.Ритм соблюден, рифма, пусть и шаблонная, имеется. Но все равно это плохие, никуда не годные стихи, в сущности, только имитация поэзии. (Разумеется, я об этом ученикам не сказал; ведь чувство их было правдивым, хоть голос фальшивым.)

Для наших рассуждений важно иметь в виду следующее. Пирамида качества ограничена как сверху, так и снизу. На вершине пирамиды – абсолютные шедевры, превзойти которые невозможно. В основании – шедевры другого рода, хуже которых придумать уже не получится. Именно их можно принять за эталон при оценке степени злокачественности того или иного продукта духовного производства.

В настоящей работе нами уже неоднократно затрагивался вопрос о разграничении разных видов имитации науки[287]. Сейчас имеется удобная возможность конкретизировать нашу позицию.

Имитация есть воспроизведение внешних признаков явления при игнорировании его сути. Псевдонаука воспроизводит самый поверхностный слой науки: ссылки на источники, наличие терминологического аппарата, порой использование математического языка, оперирование фактами, статистикой и т. п. Главная особенность псевдонауки – отрицание всего того фундамента знаний, на котором зиждется современная наука. Так, ниспровергатели теории относительности (и специальной, и общей) не желают понимать, что она стала теоретической основой естествознания и воплощена в технические устройства, без которых немыслима современная цивилизация. Адепты «новой хронологии» не в состоянии уяснить того, что настоящая историческая наука – не случайный набор разрозненных сведений, а целостная система взаимосвязанных знаний, подтвержденных всей общественно-исторической практикой. Л. Е. Бляхеру невдомек, что его концепция требует коренного пересмотра всех общественных наук, отказа от всего многовекового опыта организации общественной жизни. В общем, псевдоученый – это р-р-р-революционер в науке.

Претензии как бы ученого гораздо скромнее, ему нужно хоть тушкой, хоть чучелом проникнуть в научное сообщество, обрести формальный статус в науке и продвинуться по лестнице степеней и званий. Поэтому он будет по мере сил и способностей создавать наукоподобные тексты, дабы добиться вожделенной цели. Это тип не ниспровергателя «замшелых истин», а конформиста, обывателя, приспособленца, карьериста. Как бы ученые в своем большинстве, не фрики, не эксцентричные маргиналы, а люди, претендующие на респектабельность. Сами они пребывают в счастливом заблуждении, считая себя учеными, и эту иллюзию порой разделяют и другие[288].

Но как отделить настоящую науку от как бы науки? С помощью каких инструментов измерить степени злокачественности текста, претендующего на научность? Вот в чем вопрос.

На него-то мы и попытаемся дать сейчас ответ.

Наша задача облегчается тем, что в литературе уже есть опыт формализованной оценки текстов, поступающих в научные издания.

Это, прежде всего, небольшая статья (даже, пожалуй, заметка) Е. Д. Эйдельмана в журнале «Здравый смысл»[289]. В ней предложена анкета, которая в существенной мере способствует облегчению непростого труда рецензента.

Она уже рассматривалась нами[290], нет смысла ее воспроизводить.

Рецензенту остается дать ответ по каждому пункту анкеты, суммировать полученные баллы – и результат готов. Если количество баллов превышает определенный показатель, то рецензируемая работа уверенно относится к разряду псевдонаучных. Просто, удобно, технологично, практично. Мы не утверждаем, что анкета Е. Д. Эйдельмана есть предел совершенства, и вполне допускаем возможность ее улучшения, но несомненно то, что путь, который он предложил, – реальный способ облегчить задачу рецензента и редактора.

Е. Д. Эйдельман пришел к своему обобщению не путем умозрения, а на основе опыта. Ознакомившись с великим множеством псевдонаучных текстов, он сумел отсеять случайности и выявить определенные закономерности. Он двигался от практики к общим идеям, а не наоборот. В принципе, иного пути для поиска маркеров, отделяющих науку от псевдонауки, не существует. Таким же точно путем нужно идти, если мы желаем выработать критерии, позволяющие разграничить науку и как бы науку. Чисто дедуктивным путем эту задачу решить невозможно. Насколько обязательно, однако, изучение множества работ для получения достоверного результата? В реальности каждая плохая работа плоха по-своему, и степень их злокачественности может сильно варьировать. Кроме того, существует искажающий фактор в виде вмешательства научного редактора. Редактор пытается в меру своих сил сделать из слабой статьи конфетку и, хотя его возможности ограниченны, порой достигает определенного успеха. Объективно действия такого редактора ведут к тому, что необходимый нам для обобщения материал подвергается, так сказать, порче. Поэтому предпочтителен другой путь: изучение классического, эталонного образца как бы науки с целью выявления ее верифицируемых маркеров. При этом важно, чтобы это не были статьи студентов, магистрантов или иных авторов, еще официально не введенных в храм науки. Они только постигают азы научного ремесла, какой с них спрос? Нам нужен труд, официально признанный вкладом в науку, желательно серьезным вкладом. Задача кажется неразрешимой, потому что существует институт научного редактирования, который должен, по идее, воспрепятствовать появлению такого рода работ. Но любой механизм дает сбои, любой фильтр может быть неисправен. И вообще в жизни порой случается то, чего теоретически не должно быть. Как уже понял читатель, мадам Фортуна озарила нас своей лучезарной улыбкой, и мы нашли искомый труд. Речь идет, конечно, о дилогии Г. Э. Говорухина[291], отдельные фрагменты которой мы довольно подробно проанализировали только что. Как уже сказано, нам и прежде приходилось писать об этом неординарном сочинении[292], однако, сознаемся честно, мы не в полной мере отдавали себе отчет в грандиозности вклада, внесенного Г. Э. Говорухиным в науку. Но, как известно, большое видится на расстоянии, и сейчас, по прошествии более десяти лет с момента публикации его сочинения, мы имеем возможность скорректировать прежнюю позицию.

Внимательный читатель может упрекнуть нас в непоследовательности: мы обещали отыскать один эталонный труд, а фактически представили на рассмотрение публике два. Спешим успокоить нашего критика: фактически перед нами не разные монографии, а два издания одной и той же. Первая практически вся, с ничтожными изменениями, вошла во вторую. Автор добавил два параграфа ко второй главе первой монографии и присовокупил третью главу. Как бы ученые поступают таким образом довольно часто, но им обычно недостает той элегантности, с которой проделал эту процедуру Г. Э. Говорухин. Он не стал, подобно некоторым не очень искусным коллегам, ограничиваться перестановкой слов в заголовке, а просто сочинил новый, не имеющий ничего общего с прежним. Тем самым им задана очень высокая планка в деле изготовления как бы научных продуктов. Но, если разобраться, эта планка расположена на высоте не предельной, а беспредельной. Оцените по достоинству такой факт: название второй монографии на обложке дано в одном варианте, а на титульном листе – в другом. В первом случае слова «Принципы формирования регионального управления на Дальнем Востоке» заключены в скобки, во втором – нет. В оглавлении первого издания монографии первая глава называется «Европейский дискурс власти. Постановка проблемы», а в самом тексте на с. 13 – «Власть и властный дискурс: история взаимодействия». То есть автор, дойдя до тринадцатой страницы, забыл о том, что написано на четвертой. На этой же тринадцатой странице формулируется цель исследования, но на семнадцатой она формулируется снова! Причем совсем не та, что прежде. И кто еще дерзнет состязаться с Г. Э. Говорухиным в деле ниспровержения замшелых канонов изложения?!

Но продолжим погружение в предмет.

Непреходящая заслуга автора – особый, уникальный, совершенно неповторимый стиль изложения. Он настолько своеобразен, что возникает даже вопрос: да стиль ли это? Быть может, что-то более существенное: наречие, диалект, самостоятельный язык?

Мы уже привели некоторые образцы этого беспрецедентного феномена, но для доказательства нашего тезиса этого недостаточно. Что ж, добавим к уже имеющимся примерам новые. Оцените по достоинству такое высказывание:

«Понимание власти в системе структурно-функционального анализа, предлагаемое Парсонсом при всей оппозиционности концепции конфликтного ее понимания выражает классическое для XX века видение проблемы» (пунктуация, естественно, сохранена. – Р. Л.)[293].

«Понимание при оппозиционности концепции понимания» – какая изумительная мощь слова! Какое глубокомыслие! А вот еще одно столь же изящное высказывание:

«В условиях привычной, т. е. естественной (обоснованной и рационализированной), системы отношений выявить условности или метафоры в действиях и поведении социальных агентов не представляется возможным, но вне границ данной коммуникации условности не только обнаруживаются, но и выступают диссонансом привычных отношений»[294].

Предлагаем восхититься другим бриллиантом глубокомыслия:

«Человеческие черты экспонируются на ландшафт городского пространства, а также детерминируются собственно этим ландшафтом»[295].

(Интересно, как на «ландшафт городского пространства» экспонируется такая человеческая черта, как глупость? И как она этим ландшафтом детерминируется?) Приведем еще некоторые образцы стилистических красот, коими так богата монография Г. Э. Говорухина.

«В данном случае мы сталкиваемся с прагматизмом, приравнивающим правильное действие и логические вытекаемое следствие этой деятельности»[296].

Признаться, нам никогда не приходилось сталкиваться с вытекаемым действием. По той, вероятно, причине, что в русском языке страдательных причастий от непереходных глаголов не образуется. А вот еще один перл:

«Формальное условие освоения пространства дискурсивно, именно в этой связи акцент освоения делается на поколения, которые будут пользоваться плодами освоения территории»[297].

В одной короткой фразе трижды употреблено слово «освоение». Кто сможет больше? И кто знает, что такое «акцент освоения»? Но троекратное использование одного и того же слова во фразе – далеко не предел возможностей доктора социологических наук. Способен он употребить одно слово и четырежды. Приведем соответствующую цитату:

«Выявление устойчивых сочетаний смыслов позволит определить не только саму сегрегацию городского пространства, но и наделение смыслом каждого из района города, динамику смыслов, и как следствие, организацию городского пространства, включающую сами смыслы»[298].

Тут прекрасно все: и четырехкратное употребление слова «смысл» в одной фразе, и грациозная конструкция «выявление позволяет определить наделение», и изысканное выражение «каждого из района». Пунктуацию оставим без комментариев. А вот еще один пример выдающегося литературного мастерства Г. Э. Говорухина:

«Тот же Гидденс (A. Giddens, 1984) ссылаясь на работу Людвига Витгенштейна (L. Wittgenstein, 1972) говорит о том, что, сформулированные правила, получившие вербальное выражение в законах, бюрократических правилах, играх и пр., выступает, прежде всего, “кодифицированными интерпретациями правил”, а не правилами как таковыми» (пунктуацию оставляем в неприкосновенности. – Р. Л.)[299].

Весьма характерен тот факт, что дана ссылка на англоязычный оригинал работы А. Гидденса, а не на общедоступный перевод. Тем самым читателю прозрачно намекают, что с английским языком автор на «ты». Вместо слова «община» автор использует слово «коммьюнити»[300] и вообще не упускает случая блеснуть своей приобщенностью к англоязычной культуре. Другая особенность стиля Г. Э. Говорухина – уже отмеченное нами тяготение к канцеляризмам. Наиболее наглядно это проявляется в том, что автор не знает иного слова для передачи идеи воплощения чего-то в действительность, кроме глагола «осуществляется». У него осуществляется «заселение пространства»[301], «позиционирование понятия и дискурса власти»[302] (хорошо бы знать, что это такое), «социализация власти»[303], «распространение рационализма в системе властных отношений»[304] (еще одна загадка), «кредитование доверия»[305], «осмысление и символизация территории»[306], «понимание особенности пространства»[307], «апробация эффективности социальной модели поведения»[308], «освоение Дальнего Востока крестьянами»[309], «косвенное влияние власти на пространство»[310], «процесс окультуривания пространства»[311], «контроль власти»[312], «рефлексия горожан на свое место в истории страны»[313] (о, златоуст!).

Нами приведено лишь незначительное количество стилистических перлов, которыми обогатил человечество Г. Э. Говорухин. Изумительные жемчужины его неподражаемого красноречия щедро рассыпаны по страницам монографии, и всякий желающий может насладиться их созерцанием. (Если, конечно, этому желающему достанет душевных сил погрузиться в изучение сего шедевра.)

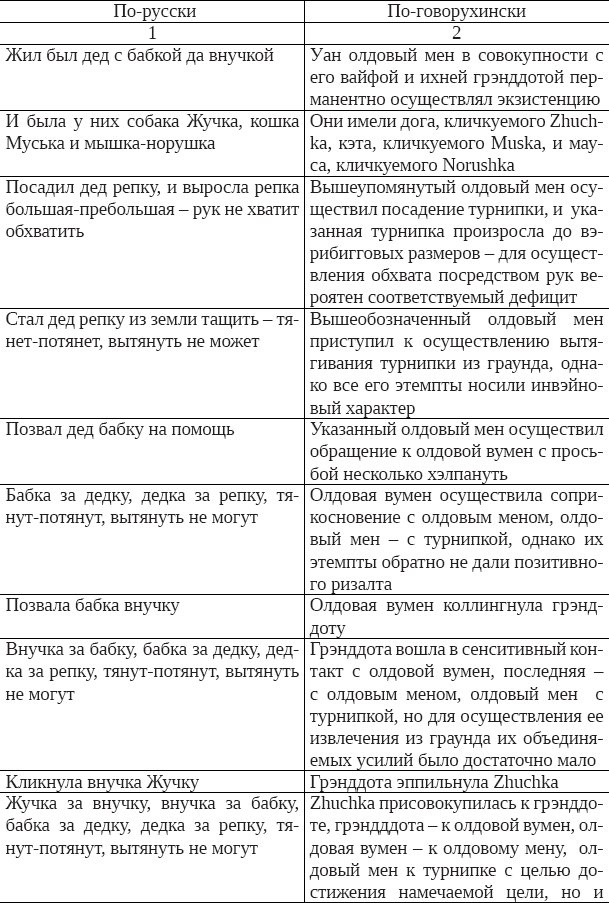

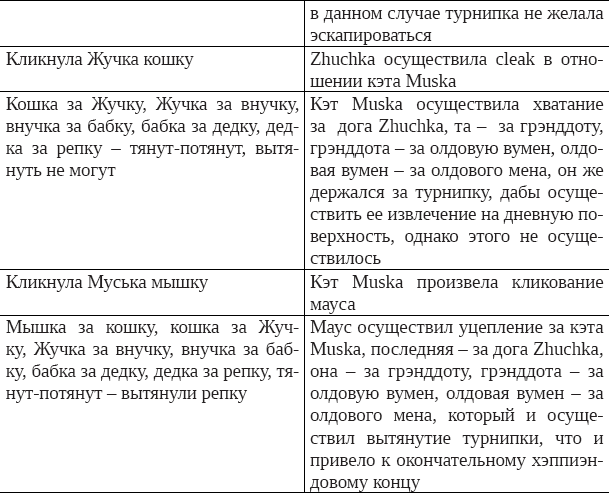

Поскольку, как показывает опыт, храбрецов, способных одолеть труды Г. Э. Говорухина, не очень много, мы используем для прояснения особенностей его творчества следующий прием. Попробуем перевести какой-нибудь простой и всем хорошо знакомый текст с нормального русского языка на говорухинский новояз. Сказку «Репка», например.

Мы вполне отдаем себе отчет в том, что наш перевод русской народной сказки на говорухинский лэнгвидж, как и всякий перевод, несовершенен. Например, мы не смогли, как ни старались, передать такую существенную особенность говорухинского словосозидания, как совершенно свободная, никакими условностями не связанная манера расставлять знаки препинания. Или, например, чуждое всякого доктринерства отношение к требованию согласовывать слова в роде, числе и падеже[314]. Не сумели мы воспроизвести и другую принципиальную черту творческого почерка Г. Э. Говорухина: отсутствие всякого догматизма в вопросах орфографии. Слово «большинство», например, он, ничуть не смущаясь, пишет через «е»[315]. В его нетленном творении мы находим следующие перлы: «прямо таки экстраординарные»[316], «апеллируя ими»[317], «конкуретноспособность»[318], «селЕтебная застройка»[319], «на лицо перестройка сознания человека»[320], «эксперЕментировать»[321], «коннАтативный»[322], «конотативный»[323], «кондоминиМум»[324]. Там, где частицу не следует писать слитно, он пишет раздельно, а там, где раздельно, – слитно[325]. И это еще далеко не все! Автор употребляет понятия в произвольном смысле, не считаясь с их реальным значением. Он путает понятия «уникальный» и «единственный»[326], «курьез» и «парадокс»[327], слова «такой» и «таковой»[328], аутентификацию и идентификацию[329], силлогизм и афоризм[330], аналог и образец[331], обстоятельство и свидетельство[332], цепь и линию[333], экстрарецепторную систему и интерорецепторную[334], сформированность и сформулированность[335], дублирование и копирование[336], странность и особенность[337], освещение и освящение[338], слова «доминантный» и «доминирующий»[339]. Мэтр употребляет в неведомом смысле слова «экспонировать»[340], «рефрен»[341], «знаменатель»[342], «перверсия»[343]. Г. Э. Говорухин измыслил «золоторазведывательные экспедиции»[344], интенсивность у него обладает свойством активности[345], численность сосредотАчивается[346], процесс коммуникации стягивается в треугольник[347], у пространства появляются ландшафтные особенности[348], и оно к тому же занимается хозяйственной деятельностью[349], миграция артикулирует[350]. Буйное воображение языкотворца произвело на свет таких словесных бастардов, как «администратизация»[351], «окрестьянизация»[352], «земледельчество»[353], «процентность»[354], «физичный»[355], «макроисторичность»[356]. Да, воистину «велик могучим русским языка». Но пародист Александр Иванов, которого мы процитировали, все-таки вряд ли смог бы додуматься до слова «за-столбление», явленного в первом издании монографии Г. Э. Говорухина[357].