Полная версия:

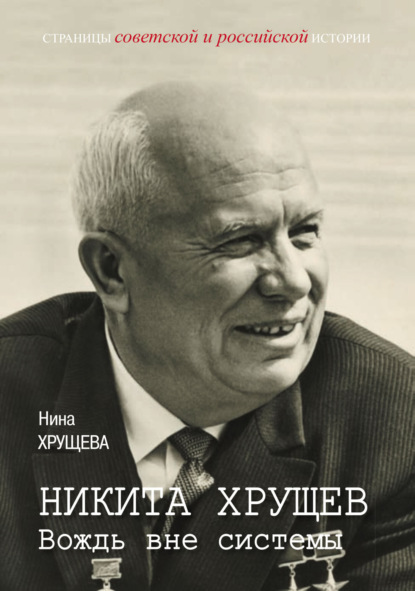

Никита Хрущев. Вождь вне системы

Подмастерье Хрущев, ремонтировавший оборудование для окрестных рудников, зарабатывал всего 40 копеек. Но, освоив специальность слесаря, он стал отличным механиком и потом хвастался, что в лучшие годы получал 30 рублей золотом – в три раза больше зарплаты среднего слесаря и намного больше горняка. Молодой Никита купил себе фотоаппарат и часы – тогда предметы большого достатка – и стал подумывать об отъезде в Америку, на заводы или шахты в Питтсбург, штат Пенсильвания.

Одновременно он начал сопоставлять сочинения Золя и Маркса: «Когда я читал „Жерминаль“ Эмиля Золя, мне показалось, что он пишет не о Франции, а о шахте, на которой мы с отцом работали… Когда потом я слушал лекции по политической экономии… мне казалось, что Карл Маркс был на шахте, где мы с отцом работали». Он вспоминал, как «частенько приходилось мокрым выходить из шахты и так идти домой за три километра. Никаких бань, никаких раздевалок для нас капиталисты не делали»[8].

Его марксизм был абсолютно интуитивным, основанным на жизненном опыте. Маркс описал Хрущеву мир, в котором он жил, и предложил путь к лучшей жизни. В Америку молодой Никита решил не ехать, но и большевиком стал не сразу. В книге «Пять выборов Никиты Хрущева», написанной его внуком Никитой Аджубеем совместно с бывшим мэром Москвы Гавриилом Поповым, авторы утверждают, что будущий первый секретарь был социалистом-революционером. Его интересовала хозяйственно-политическая демократия, а не диктатура пролетариата. Поэтому Сталин потом не раз называл его «народником»[9].

В 1912 году Хрущев в первый раз услышал «Манифест Коммунистической партии» на собрании марксистского кружка в доме рабочего товарища Пантелея Махини. Махиня, любитель поэзии и сам поэт, сыграл огромную роль в интеллектуальном и идеологическом воспитании Хрущева. Он снабжал молодого рабочего книгами и листовками, и его незатейливые рифмы остались с тем на всю жизнь:

Люблю за книгою правдивойОгни эмоций зажигать,Чтоб в жизни нашей суетливойГореть, гореть и не сгорать.Бороться с тьмою до могилы,Чтоб жизнь напрасно не проспать.

На все случаи жизни у прадедушки была строфа из Тараса Шевченко, Николая Некрасова или Александра Твардовского, но стихи старого шахтера про революцию он читал даже мне. Мама закатывала глаза. Она хотела привить нам более утонченный литературный вкус, но все же признавала с восхищением: «Надо же, какая память!» Потом она объяснила мне, что эти стихи прадедушка любил не за качество виршей, а от восторга – вот что народ, забитый, темный, может сделать, а если ему помочь, то не будет предела коммунистическим возможностям.

Угольная промышленность была приоритетной военной отраслью, и Хрущев не пошел в армию во время Первой мировой войны. В Рутченково, где его механическая мастерская обслуживала десять близлежащих шахт, забастовки вспыхивали все чаще. Его любили товарищи: маленький, ловкий, всегда с улыбкой, он был отличным агитатором. «Шахтеры считали, что я хорошо говорю, – потом вспоминал он, – и просили меня выступать от имени всех перед хозяином, когда хотели что-то от него получить».

В это время он начал ухаживать за Ефросиньей Писаревой, юзовской красавицей с ярко-рыжими волосами, белоснежной кожей и тонкой талией. Фрося была из образованной семьи: все пять сестер Писаревых посещали местную гимназию. На два года старше девушки, Никита был достойной партией и веселым ухажером. Он был душой всякой компании, играл на гармони и звездными вечерами пел русские и украинские песни под трели соловьев. Фросина младшая сестра Анна Писарева, по-домашнему Нюра, рассказывала, что тогда Никита был «поджарый, быстрый, рукастый», «все умел делать» и «отремонтировал весь дом».

Пара поженилась в 1914 году. Через год у них родилась дочь Юлия (моя двоюродная бабушка, Юля-большая, которую я считала тетей), а в 1917 году – сын Леонид, мой дедушка. (Вообще, дедушкой я считала Никиту Сергеевича, а Леонид в моем восприятии был погибшим во время войны старшим сыном Хрущева.) Его дочь, мою маму Юлию-маленькую, Хрущевы тогда удочерили.

Семейные истории всегда меня интересовали, но после смерти прадедушки мама о прошлом говорила неохотно. В десятом классе я наконец добралась до фотографий того периода. Мама их хранила сложенными без разбора в специальном «хрущевском» шкафу. На снимках 1916 года красивая пара позирует в своих лучших воскресных нарядах: Фрося в белой блузке, Никита в темном пиджаке и галстуке-бабочке – стройный, но ниже ее ростом и уже начинающий лысеть. Он это объяснял испарениями вредных веществ в шахтах. Мне нравились эти снимки, нравилось, что я могу заглянуть в прошлое моего прадедушки. Меня поражал респектабельный, почти буржуазный вид дореволюционных Хрущевых, совершенно не похожих на грязных рабочих или замученных крестьян царской поры, фотографиями которых обычно иллюстрировали советские учебники истории. Я начала задавать маме вопросы, но она торопливо и раздраженно сложила все обратно в шкаф: «Потом посмотришь».

В стране кипело коммунистическое движение, и из молодого Никиты энергия тоже била ключом. Он, как мог, протягивал друзьям руку помощи – одалживал рубль или пять, проводил лишний час в рудниках, ремонтируя технику. К нему тянулись за простоту и избрали в местный Совет рабочих депутатов, созданный после отречения Николая II в марте 1917-го. Там преобладали меньшевики и эсеры, но Хрущев твердо поставил на фракцию большевиков – чутье, которое не раз помогло ему в будущем, уже тогда подсказало, что за ними – сила.

По всей стране рабочие формировали ополчения и создавали военно-революционные комитеты. Хрущев стал членом Рутченковского ревкома, а осенью 1917 года был избран главой местного профсоюза металлистов. Тогда же на конференции представителей шахтеров Донбасса он встретил своего будущего покровителя Лазаря Моисеевича Кагановича, председателя местного партийного комитета и заместителя главы Юзовского совета рабочих депутатов.

Всего на несколько месяцев старше, «железный Лазарь», с суровым лицом, пышными черными усами и представительной бородой, был опытным организатором-большевиком. Вскоре после революции, отказавшись от ленинской бороды, но оставив сталинские усы, он стал одним из ближайших соратников набирающего силу нового вождя. Каганович не был интеллектуалом, зато был жестким, беспощадным и очень работоспособным – мог трудиться по 18 часов в день – пример для подражания для еще не оперившегося Никиты.

Н. С. Хрущев, Е. И. Писарева

Юзовка, 1914

[Семейный архив автора]

В воспоминаниях, даже уже давно разочаровавшись в Лазаре Моисеевиче, Хрущев отмечал: «Если говорить о прилежании и трудоспособности, то Каганович – это буря. Он мог иной раз и здоровое дерево сломать в результате такого ураганного характера. Работал, насколько хватало сил, совершенно не щадил себя и не считался со временем, все отдавал работе в партии и для партии»[10].

После революции Никита служил в рутченковской Красной гвардии, возглавив там шахтерский батальон, в конце 1918 года вступил в РКП(б), а в январе 1919-го стал политкомиссаром строительного взвода 9-й стрелковой дивизии при знаменитой 1-й Кавалерийской армии Семена Буденного на Царицынском фронте. С тех пор Буденный, первый коммунистический кавалерист, и Никита Хрущев не раз служили вместе.

После 2-месячного курса для политработников Хрущева повысили, но ему было не до карьеры – в 1919 году умерла его красавица-жена Ефросинья, то ли от тифа, то ли от голода. Никита Сергеевич приехал с фронта в Калиновку в отпуск как раз на похороны и, к ужасу матери Ксении Ивановны, сразу же запретил отпевание и церковные похороны.

Хрущев тяжело переживал смерть жены. Тетя Юля вспоминала, что утром он часто вставал с красными заплаканными глазами, а ей, пятилетней, говорил, что она должна вырасти похожей на маму – красивой, вежливой, образованной. Оправившись от трагической потери, он стал комиссаром бригады по восстановлению Рутченковской шахты. Образования у него было мало, но было практическое чутье. Чтобы понять устройство обжиговой печи, ему однажды пришлось ее разобрать и собственноручно собрать, и печь, к его удивлению, заработала: «Во как!» После этого, думала тетя Юля, «папа решил, что все может».

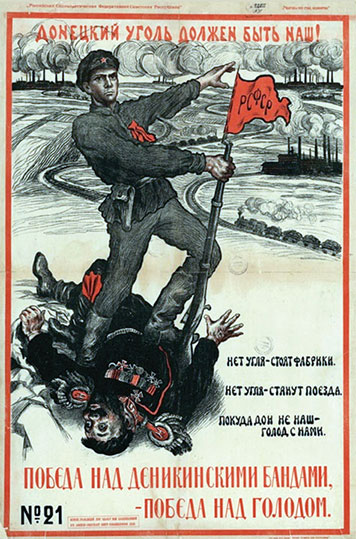

Срочное восстановление добычи угля в Донбассе было необходимо для гигантской задачи возрождения послереволюционной экономики. Многолетний друг Хрущева Егор Абакумов стал директором Рутченковского «куста» с 16 шахтами. Ему требовались расторопные помощники, и он попросил Никиту взять на себя политику и агитацию.

В 1921 году Донбасс, как и многие районы нового государства, голодал после засухи и войны. Задачей политагитатора было рассылать по деревням бригады горняков для экспроприации крестьянских запасов. На шахтах росло дезертирство – рабочие бежали от голода обратно в деревни – производство падало, случался каннибализм.

Как-то на прогулке в лесочке Петрово-Дальнего прадедушка присел на складной стульчик – он часто носил его с собой, – погладил верного Арбата (овчарка, которая неотступно ходила за ним до своей смерти в 1968 году) за ушами и вспомнил «с ужасом», как, въехав в одну деревню, они не услышали лая собак. «Ни одной шавки не было, ненормальная, страшная тишина. Оказалось, всех съели, и кошек тоже. На людей перешли. Мы в избу заходим, а там около печи мать суетится, двух детей сварила в медном котле. Просто дрожь брала».

Плакат «Донецкий уголь должен быть наш! Победа над деникинскими бандами – победа над голодом» 1920

[Из открытых источников]

Нэп, новая экономическая политика, постепенно улучшала положение, и к 1922 году Донбасс получил зерно и новые машины для шахт. Но нэп осложнял работу политработников – он казался возвращением к старой буржуазной системе. Хрущев понимал необходимость новой политики, но идеологически ее не принимал.

Летом 1922 года его рекомендовали на пост директора Пастуховского рудника, но он решил поступить на рабфак нового горного техникума в Юзовке – Донтехникума имени товарища Артема. Не желая быть просто солдатом революции, 28-летний Хрущев, у которого было всего четыре класса образования, всерьез воспринял обещание Ленина «научить каждую кухарку управлять государством»[11]. Сначала его не отпускали – он был слишком инициативным работником – но потом разрешили учиться «без отрыва от производства», оставив за ним должность замдиректора в Рутченкове.

Несмотря на бесконечные анекдоты о необразованности прадедушки, он был простоватым, но не безграмотным. Юля-большая рассказывала, что, работая на Донбассе, он часто проводил вечера в юзовской библиотеке, много читал и любил русскую классику. Там же он научился хорошо играть в шахматы – а потом научил детей и внуков. (Я, к сожалению, оказалась к этой игре не способна.) Любил Золя, Флобера и Диккенса – «за их неприкрашенное описание буржуазного зла» – и всю жизнь мог часами декламировать «самого прекрасного» поэта Некрасова.

Вечером после октябрьского заседания Президиума 1964 года печальный и подавленный своей отставкой прадедушка поехал с Юлей-маленькой, моей мамой, на дачу. Они гуляли по лесу, и он долго читал ей грустные некрасовские стихи.

Конечно, его письменный стиль не был литературным и писал он с ошибками. Но все же он принимал активное участие в подготовке своих речей, а когда говорил сам, снабжал их воспоминаниями из юности и крестьянскими пословицами. Такая раскрепощенность добавила к его репутации олуха. Микоян, многолетний соратник Хрущева (в разное время почти все сталинские соколы считали харизматичного Микояна близким сподвижником – как в том анекдоте: «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича»), справедливо отмечал, что его политические решения и его историческое наследие сильно пострадали от отсутствия последовательного обучения.

Несмотря на стремление к знаниям, отношение Хрущева к учебе на протяжении всей его карьеры оставалось неоднозначным. С одной стороны, он ратовал за доступное обучение для всех советских людей. Во время его правления высшее образование стало бесплатным – раз наша супердержава лучше капиталистической, значит, как завещал великий Ленин, «учиться, учиться и учиться» граждане будут за счет государства. С другой стороны, он считал, что опыт и практика превосходят книжную эрудицию.

Донецкий техникум им. тов. Артема. Рабфак 3-й курс. Н. С. Хрущев во втором ряду четвертый справа

1922–1923

[Семейный архив автора]

На рабфаке Хрущев познакомился с Ниной Петровной Кухарчук, которая преподавала в городской партийной школе, находившейся в здании Донтехникума.

Прабабушка родилась в 1900 году в крестьянской семье Петра и Екатерины Кухарчук в деревне Васильево близ города Холм (теперь Хелм) Люблинской губернии Западной Украины (сейчас Польша). У них были дом, надел земли и несколько дубов в лесу – на дрова. «Мы жили получше Хрущевых в России», – иногда шутливо говорила прабабушка с выражением превосходства. Но «ртов было много», в хате тесно, только и богатства, что «свинья, которую я крапивой откармливала к Рождеству».

Она очень гордилась тем, что хорошо училась, настолько, что местный пастор отправил ее продолжать образование «в столицах». Так Нина оказалась в Одессе – «восточном Рио-де-Жанейро», на родине Остапа Бендера и Бени Крика. Успешно окончив курсы при элитной Мариинской женской гимназии, она осталась в четвертом по величине городе Российской империи обучать науке и манерам юных девушек.

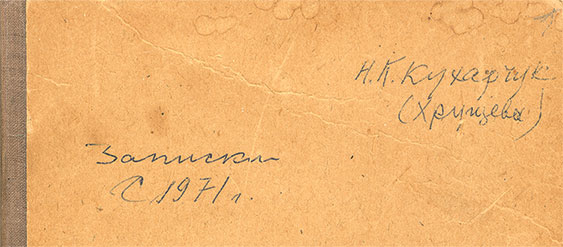

Дневник Н. П. Кухарчук (Хрущевой)

1971–1984

[РГАСПИ. Ф. 397. Оп. 1. Д. 83. Л. 1, 3]

Когда прабабушка рассказывала мне свою историю, я как раз читала Шарлотту Бронте и удивлялась сходству судьбы Нины с судьбой Джейн Эйр. «Моя любимая книга, лучший образец упорства и настойчивости в достижении цели, – пояснила Нина Петровна. – В детстве я читала ее твоей маме на ночь». Прабабушка-большевичка, которая всегда превозносила преимущества коммунизма над капитализмом, не преминула подчеркнуть различие: в викторианской Англии возможности женщины ограничивались желанием выйти замуж, а она смогла «откликнуться на революционный призыв, вступив в подпольную организацию большевиков»[12].

У богов революции было чувство юмора: у Нины и Никиты не только дни рождения почти совпадали – она родилась на два дня раньше 14 апреля – у нее даже фамилия была той ленинской «кухарки», обучающейся государственному управлению.

Во время Гражданской войны благодаря знанию польского языка (помимо украинского и русского) Нина оказалась на Западном фронте. Там она работала в подполье и возглавила местную женскую ячейку, призванную объяснять крестьянам окрестных деревень преимущества советской власти. Боевая и смелая, она курила самокрутки с деревенскими и выпить с ними могла. (Никита, кстати, отучил ее и от того, и от другого: он никогда не курил, а в Юзовке, возглавляя общество трезвости, требовал абсолютного отказа от алкоголя.) В 1922 году, после учебы на высших пропагандистских курсах Коммунистического университета им. Свердлова в Москве, прабабушка получила новое революционное назначение: преподавать политическую экономию в юзовской районной 87-й партийной школе.

Амбициозный Никита, политрук Донтехникума, не был Нининым учеником, но встречалась она с ним постоянно. Он принимал активное участие в жизни училища. Новые здания требовали капитального ремонта, и Хрущев организовывал общие субботники, чтобы обслуживать свой «дом знаний». Он предложил построить при рабфаке настоящий завод, а не просто производственные мастерские. Студенты сами чинили и восстанавливали технику и рабочие станки, до этого бесхозно валявшиеся на свалках дореволюционных фабрик. У рабфаковцев не было учебников, и он нашел в городе типографию, которая согласилась печатать памятки и книги за ночные дежурства студентов и уборку типографских помещений.

Прадедушку Нина Петровна покорила своей деловитостью и спокойствием. Ее образованность и рассудительность компенсировали ее довольно обычную внешность: простое лицо, нос пуговкой, волосы соломенного цвета, средний рост и плотное телосложение. Ноги Нины были такими большими, что они носили с прадедушкой обувь одного размера, иногда даже одного фасона. В Петрово-Дальнем у входа туфли стояли рядком, и у нас с сестрой была такая игра – угадать, какие из них мужские, а какие женские.

Их отношения стали особенно близкими, когда в 1923 году Нину отправили служить пропагандистом Петрово-Марьинского райкома партии в Рутченкове, где Хрущев работал в руководстве шахтами. Там же жили его родители, дети и сестра. Несмотря на заурядную внешность, Нина была завидной партией, а он явно тянулся к сильным женщинам, правда, официально они свои отношения так и не оформили.

В последние десятилетия и Рада, и Сергей стали говорить о якобы браке между прабабушкой и прадедушкой, зарегистрированном в 1965 году, – наверное, не хотели быть внебрачными детьми. Мне не удалось найти свидетельство о женитьбе старших Хрущевых. И я помню вопрос тети Лены, их младшей дочери, однажды за ужином: «Почему вы никогда не расписались?» Прабабушка усмехнулась: «Потому что я замуж не хотела, мы бы все время ссорились и разводились, а так, без записи, вроде посвободнее». Когда Никита Сергеевич умер в 1971 году, прабабушка рассказывала: «Наверху быстро поняли, что раз мы официально не были женаты, то и привилегии вдовы, пенсия, квартира, поликлиника, мне не положены». Только благодаря вмешательству Виктории Петровны Брежневой, с которой прабабушка дружила до опалы, ей вернули эти льготы.

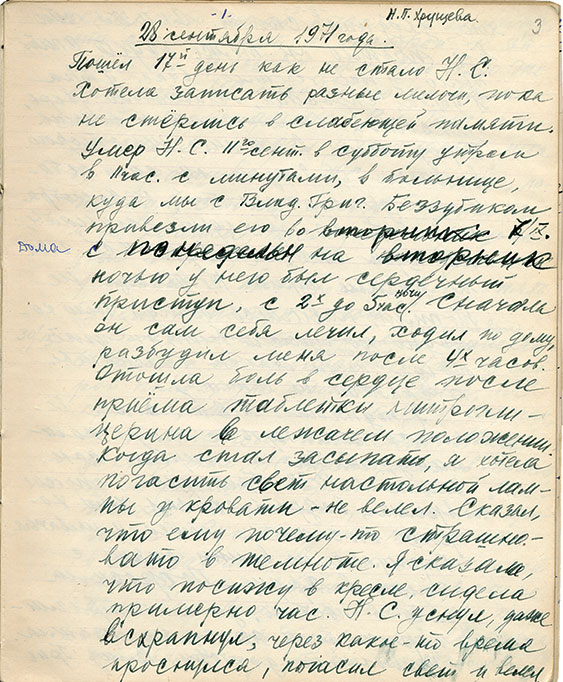

Н. С. Хрущев и Н. П. Кухарчук

1924

[Семейный архив автора]

Тогда, в начале 1920-х, как верные ленинцы, Нина и Никита полностью разделяли позицию советских лидеров, согласно которой брак – это «буржуазный институт», призванный держать женщину в домашнем рабстве[13]. «Узы брака» считались «пережитком прошлого», на смену семье должны были прийти радикальные социальные отношения – «браки коммунизма». Свободный союз Хрущевых, хранивших верность друг другу на протяжении 50 лет, как раз тот случай.

Несмотря на отсутствие у пары официальных брачных документов, мать Никиты, Ксения Ивановна, была рада, что сын нашел новую жену. Хрущев был занят построением коммунизма и нуждался в женщине, которая позаботилась бы о его детях, семилетней Юлии и пятилетнем Леониде. С появлением Нины семья, в традиционном русском понимании, вновь стала полной. Но Нина, опытный советский агитатор, сама работала и полагалась на школу, детский сад и помощь свекрови, что всегда возмущало Ксению Ивановну, считавшую, что женская работа – дом.

Н. С. Хрущев и Н. П. Кухарчук

Конец 1950-х

[Семейный архив автора]

Молодому же партийцу Никите было не до семьи. Осень 1923 года ознаменовалась жгучей борьбой между сторонниками Сталина и поклонниками военного наркома Льва Троцкого, теоретика «нового курса» против бюрократизации партии. Тогда Иосиф Виссарионович использовал свой контроль над Секретариатом ЦК, чтобы изолировать противников, манипулируя выборами и назначениями. Ленин лежал при смерти, и битва за партийные кадры была первой схваткой за кремлевское лидерство. Сначала Хрущев поддерживал Троцкого и отрицал «недемократичную» позицию Сталина, но потом согласился с ней как с линией большинства в Центральном комитете.

В декабре 1923 года 30-летний Никита стал делегатом Юзовской областной партийной конференции, а в январе 1924 года вошел в состав местной делегации на похороны Ленина. Летом 1925 года, после рабфака, который он окончил почти формально – партийная работа требовала его постоянных разъездов то в шахты, то на фабрики, – его направили на должность секретаря Петрово-Марьинского райкома. Нина Петровна уже заведовала там агитотделом. Должность у нее была меньше, а зарплата больше. Она получала около 100 рублей, а Хрущев примерно 70. Партийным пропагандистам платили из центральных фондов, а секретари получали деньги из бюджета региона. Впрочем, его зарплата все равно была в два раза больше, чем у рядового рабочего.

Прабабушка говорила, что вскоре «ситуация стабилизировалась». После революции прошло несколько денежных деноминаций, одна даже в десять тысяч раз. «В 1922-м мы зарплату получали в миллионах, у меня было миллионов 20, но к концу года заработал Госбанк, и все упорядочилось. До этого деньги были самыми разными, то царскими, то нашими, а тут я стала получать 30 тысяч. После еще одной реформы – 400 рублей и больше. Появились бумажные червонцы, их хотя бы можно было посчитать. Мы уже тогда неплохо жили, за дом не платили. Его Никите Сергеевичу дали как начальнику. Наши оклады считались высокими, вызывали недовольство трудящихся, и моя задача была им объяснить, что руководители работают на благо нового государства. Партийные комитеты снабжали своих сотрудников продуктами, давали в кредит обеды. Пока люди перебивались карточками, у нас были пайки: килограмм двадцать муки, два – мяса, полкило масла, несколько коробок спичек. Можно было получить отрезы, обувь, а в государственных магазинах этого почти не было. Никите Сергеевичу нужны были хорошие валенки и шапка для разъездов по району, нам их тоже распределили. Даже дрова зимой привозили бесплатно. Но от моих подопечных жалобам не было конца. В 1925 году пара сапог в Марьинке стоила десять рублей, килограмм мяса 50 копеек, но пойди найди их, только на барахолке, а там все было в разы дороже. Зарплат рабочим не хватало. Я помогала, чем могла, кому могла, многодетным. Один шахтер в моем округе возмущался неравными условиями, обвинял меня, что я „подкармливаю любимчиков“. Чтобы не ссорились, я на собрания приносила лишнюю буханку хлеба, чтобы люди могли ломоть домой забрать».

«То есть привилегии начальникам в государстве рабочих и крестьян существовали с самого начала? Вы не думали, что это несправедливо? Как ты агитировала про равноправие в СССР?» – спрашивала я.

В 1960-х годах мы с сестрой росли в огромной квартире на Кутузовском проспекте и с любым насморком ходили в кремлевскую Первую поликлинику на Сивцевом Вражке. Но я удивилась, что уже на заре социализма большевики считали свою работу по распространению правильной идеологии более важной, чем какая-либо другая, и воспринимали надбавки и дотации как естественное вознаграждение за руководящий труд. Те были винтиками, а эти все-таки шестеренками. Так мне объясняла «старый большевик» Кухарчук. Впрочем, она всегда была против злоупотреблений, требовала скромности и помощи другим. Менее ортодоксальный прадедушка верил, что коммунизм окончательно ликвидирует разрыв между начальниками и всеми остальными, тогда же отомрут привилегии. Эта вера все же не мешала ему пользоваться привилегиями до конца жизни, хотя во время своего правления он их пытался сократить – пересаживал начальство на более скромные автомобили и т. д.

Уже тогда стиль Хрущева отличался от местных партийных коллег; с увеличением льгот у них росло и начальническое поведение. А он, в грозу, мороз или жару, в тулупе или вышиванке, в телеге или на санях, как колобок, катался по своей маленькой вотчине. На районных собраниях он посмеивался над своей «жизнью странника»: то в селе Марьинка, веселя молодежь игрой на гармони и даже танцами по вечерам, то на полях с крестьянами, помогая ремонтировать их телеги и плуги, то на шахтах, налаживая производство нового типа «советских» лаптей, которые бы не промокали под землей.

Сапоги в деревне мало кто мог себе позволить, и Никита, бывший солдат Рабоче-крестьянской Красной армии, вспомнил, что для защиты военных лаптей от намокания к их подошвам подшивали деревянные колодки из липы. «Что хорошо в бою, еще лучше в мирном деле», – говорил он. Из отчета собрания 1925 года видно, что не было в округе экономических или политических проблем, которыми бы он не занимался[14], даже вопрос о поставке стекол для окон домов был предметом его внимания. Сегодня такой стиль мы называем микроменеджментом.

У Хрущева были сверлящие зелено-голубые глаза – часто прищуренные, потому что его лицо было все время в движении, как и он сам, – и, если они вцеплялись в собеседника, уже не оставляли его до конца шутки, спора, назидания. Украинский историк Юрий Шаповал приводит примеры отзывов современников: Никита, необычайно доступный для партийного чиновника его ранга, был настолько свой в доску, что горняки со своими проблемами шли к нему, а не в профсоюзы. Даже митинги под его председательством проходили оживленно. В начале своей карьеры он активно поощрял рядовых коммунистов принимать участие в заседаниях.