Полная версия:

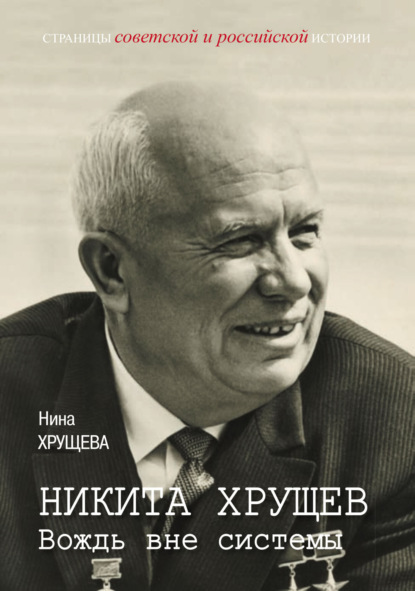

Никита Хрущев. Вождь вне системы

Незадолго до этого Хрущева вызвали на заседание Московского городского партбюро. Председательствовавший Каганович попросил его рассказать о себе. В свежеотглаженной косоворотке Никита Сергеевич пришел заранее, чтобы произвести хорошее впечатление. Но выступил слабо, запинаясь от волнения. Это потом он научился часами говорить о чем угодно, а тогда столичная комиссия смущала этого глубокого провинциала своей важностью и серьезностью. Заведующая отделом секретариата парткомитета Горева после его выступления шепотом спросила коллегу: как можно поставить такого «простого» человека во главе московского райкома[30].

Оказалось, можно. Каганович уже решил назначить нужного ему Хрущева в Краснопресненский район. Отругав Гореву за снобизм, он организовал положительное голосование. Некоторые авторы ошибочно утверждают[31], что тогда Хрущев сменил известного оппозиционера Мартемьяна Рютина. К тому времени Рютин, который был секретарем Краснопресненского райкома в 1925 году, боролся со Сталиным, уже занимая другие посты. Но само существование Рютина и его сторонников позволяло Кагановичу заявлять об «обострении классовой борьбы и раскрытии контрреволюционных организаций»[32]. Протеже «железного Лазаря» должен был очистить политически важную часть столицы от «рютинщины» с ее опасными антисталинскими идеями об ослаблении давления на деревню и прекращении репрессий.

Из своего кабинета на Большой Грузинской, 17, где располагался тогда райком Красной Пресни, Никита Сергеевич пытался обуздать новую лавину экономических проблем. Еды для людей не прибавлялось, несмотря на смену руководства в «Коммунаре», и он опять крутился. Занимался строительством общежитий для рабочих, уже тогда понимая, что нужны более экономичные варианты. Одновременно не дремала и идеологическая бдительность. Хрущев знал, зачем Каганович поставил его начальником в центр Москвы, и как горячие пирожки готовил резолюции, направленные против оппонентов генеральной линии партии[33].

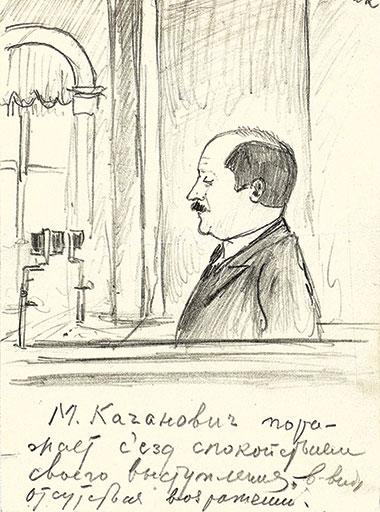

В. И. Межлаук. Рисунок «М. Каганович поражает съезд спокойствием своего выступления, ввиду отсутствия возражений»

(нарком авиацион- ной промышленнос- ти Михаил Кага- нович, брат Лазаря)

1930-е

[РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 170. Л. 22]

В 1931 году в партийно-историческом журнале «Пролетарская революция» Сталин раскритиковал статью историка Анатолия Слуцкого, напечатанную за год до этого. Вождь обвинил Слуцкого в троцкизме за непонимание ленинских взглядов на немецких социал-демократов 1914 года[34]. Историк жил на Красной Пресне, поэтому райкому пришлось реагировать резолюцией, в которой его разнесли за пропаганду троцкизма и за то, что он использует партийную печать как орудие контрреволюционной буржуазии. Райком хвалили за бдительность так громко, что Сталин не мог не заметить их рвения.

Одной из инициатив Хрущева была организация сталинского соревнования в октябре 1931 года. «Ударные бригады» работали на основе «прогрессивно-премиальной сдельной системы» – прогрессивки – и соревновались в энтузиазме, представляя контрпланы, еще более жесткие, чем официальные разнарядки. С Красной Пресни авральная эстафета перекинулась на всю Москву. Это детище Хрущева показало не только его верность вождю, но и умение решать проблемы. Система прогрессивки не была противовесом драконовским методам шоковой индустриализации, но у людей появились хотя бы минимальные экономические стимулы. Тогда вся Москва узнала об энергичном, напористом, неутомимом, с виду простом «тов. Хрущеве», как его называли столичные газеты, публиковавшие отчеты о его визитах на заводы и стройки.

Уже тогда тов. Хрущев обожал экспериментировать и рационализировать: за полгода на Красной Пресне 12 000 рабочих были организованы в 2000 новых ударных бригад, работающих на прогрессивке. Оплата труда за единицу продукции оставалась низкой, но, достигнув определенного уровня, рабочие могли получать премиальные.

В стране шло тотальное «закручивание гаек», вскоре закрепленное в жесточайшем трудовом законодательстве 1933 года: людям было запрещено увольняться; пропуск работы из-за родов жены или переезда на новую квартиру считался прогулом. Требовалась недюжинная изворотливость, чтобы руководить в обстановке, когда любая погрешность могла стать криминалом.

Непросто Никите Сергеевичу приходилось и дома. В 1932 году после семи классов школы 16-летний Леонид вступил в комсомол и поступил в Московское фабрично-заводское училище при 1-м заводе им. Авиахима на улицах Ямского Поля. К социализму он относился без должного энтузиазма – по рассказам недовольной Нины Петровны, из-за влияния на него любимой бабушки Ксении, которая считала, что от революции много горя, – но тут вдруг пошел по пролетарским стопам отца. Тот был счастлив. Впрочем, для младшего Хрущева это был практический шаг к его мечте стать летчиком. А пока он учился паять крылья и моторы. Однажды утром он обнаружил утечку масла на своем станке, хотя накануне оставил его в порядке. Жалобы начальнику ни к чему не привели. Уже тогда на предприятиях распространилось правило, что вину за неисправное оборудование без разбора валили на сотрудников. Обвинили и Леонида. Разгорелся скандал: он отказывался признавать вину и требовал разбирательства. Юному комсомольцу объявили выговор, а сочувствующие друзья, чтобы успокоить и развеять, повели в пивную. Ночью Леня пришел домой сильно навеселе. Непьющий отец был вне себя от возмущения, а сын в ответ обвинял отца в ханжестве и ругал советскую власть за вранье и эксплуатацию. Тетя Юля-большая говорила, что это было их первое громкое политические столкновение. Наутро Леня протрезвел и извинился, но тот «ужасный вечер во многом определил их напряженные отношения в будущем», – вспоминала она.

В январе 1932 года XIII районная партийная конференция и центральные газеты отмечали большевистский подъем в работе райкома «под руководством товарища Хрущева»[35]. А его преобразовательские планы выходили за пределы района: как улучшить жилищное строительство и строительство вообще – мелкие тресты надо укрупнить в организации; как создать небольшие электростанции в угольном бассейне Московской области, чтобы электроэнергия производилась на местах, – и воздух чище, и экономия на транспортировке. Все это под неустанным надзором партии за каждым советским трудящимся[36].

Неудивительно, что к концу месяца он стал вторым секретарем горкома партии, то есть вторым человеком в Москве после Кагановича, который в это время занимал целых три должности: секретаря ЦК и первого секретаря московских обкома и горкома. На Москву времени у Лазаря Моисеевича оставалось мало, и он делегировал повседневное управление МК и МГК своим заместителям – Кузьме Рындину в МК и Никите Хрущеву в МГК.

Шахтер из Донбасса не разочаровал, и в январе 1934 года Каганович, сосредоточившись на острых транспортных проблемах страны, окончательно передал МГК в его ведение. А в феврале на XVII съезде партии Хрущева избрали в ЦК, и он впервые выступил перед коммунистами всего СССР[37]. Удачный момент для дебюта: XVII съезд стал известен как «Съезд победителей», отпраздновавший победу Сталина над недругами и антагонистами.

В начале 1935-го «железный Лазарь», которого его донбасский протеже не раз прославлял за превращение московской промышленности из «ситцевой» в индустриальную, возглавил Наркомат путей сообщения СССР. А его верный помощник, бывший крестьянин из Калиновки с полусредним образованием, в 40 лет оказался во главе не только столицы, но и всей Московской области.

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ

Из выступлений делегатов XVIII съезда ВКП(б) 10–21 марта 1939 года:

Тов. Попов:

Московской партийной организацией долгое время руководил один из лучших учеников великого Сталина – Никита Сергеевич Хрущев (бурные аплодисменты), который воспитывал московских большевиков в духе безграничной преданности нашей родине, нашему Центральному Комитету и нашему вождю – т. Сталину. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты.)

XVIII съезд ВКП(б): Стенографический отчет. М., 1939. С. 435.

Она занимала гигантскую территорию – и Калужская, и Тульская, и Рязанская области тогда были ее частью, а Хрущев, уже в комфортабельном автомобиле, но, как и раньше, без устали, колесил по всей подотчетной ему местности. Он ходил по полям с председателями колхозов, навещал рабочих на заводах и стройках и практически с нуля создавал хлебопекарную промышленность.

Но, даже став большим начальником, он держал свои старые слесарные инструменты в аккуратном черном чемоданчике в спальне.

Прабабушка говорила, что ненужные инструменты занимают место, но он хранил эти вещи как знаки своего пролетарского прошлого, не верил, что его рабочая карьера окончена навсегда, и шутил: «чтобы не зазнаваться». «Но он зазнавался», – признавалась она.

В то время с женой и детьми он переехал в пятикомнатную квартиру на пятом этаже 1-го дома Советов, Дома правительства по адресу: улица Серафимовича, 2, на Берсеневской набережной. В этом мрачном сером 11-этажном здании с видом на Кремль квартировала политическая элита. Хрущев далеко ушел от времен студенчества в Промакадемии, когда семья из пяти человек занимала две комнаты в противоположных концах длинного коридора в полуразрушенном общежитии на Покровке.

Рада вспоминала, как в этом общежитии «в разных концах коридора в одной комнате жили папа с мамой, в другой – дети, маленькая я и мои сводные сестра и брат, Юля и Леня. Мама все время ко мне бегала, и это было смешно и драматично. Комната оказалась зараженной клопами. Мама поставила под ножки кровати миски с водой, чтобы они не забирались на кровать. Клопы поднимались на потолок и падали оттуда вниз. Юлю-большую тошнило от отвращения, а школьник Леня, наоборот, радовался. Он приводил со двора мальчишек, и те на спор давили клопов, кто больше убьет. Мама не знала, как с ним справиться».

В Петрово-Марьинке Хрущевы уже жили лучше многих, но в этом доме, во всех его 24 огромных подъездах, царила несоветская роскошь. Квартиры по пять, десять комнат с высокими потолками, красивым паркетом, ванной, горячей водой и газовыми плитами считались наградой за преданность партии и делу революции. В доме были свой магазин, парикмахерская, поликлиника, почта, телеграф, столовая и прачечная.

Ксения Ивановна и Сергей Никанорович тоже переехали в Москву. Трудолюбивый Сергей без дела не сидел: через двор носил Раду на спине в садик, который находился в другом подъезде, ездил на трамвае в продуктовый распределитель по карточкам в Комсомольский переулок (сейчас Большой Златоустинский), слесарил немного, пользуясь инструментами из чемоданчика сына. Соседям иногда нужно было что-нибудь припаять или приделать. Образ жизни привилегированных классов, даже министров и членов Политбюро, тогда был вполне простым. Невероятным открытием для него стало то, что после работы руки можно просто вымыть «водой из стены». Тетя Рада вспоминала, как первые несколько дней он открывал кран «раз 20 в день, не верил в это чудо».

Ксения Ивановна больше всех радовалась новому положению сына. Она считала, что свою энергичность и острый ум он унаследовал от нее. Она выносила табуретку, сидела у подъезда в своей любимой сборчатой юбке и хвасталась прохожим: «Мой сын – царь, начальник Москвы». Ирина – Ариша, как называли ее дома, ее младшая дочь, полагала, что начало слухам об аристократическом происхождении Никиты, возможно, положила сама Ксения, приукрашивая версию о рождении сына. Сам секретарь Московского горкома такого сидения не одобрял, но остановить мать не мог.

Нина Петровна, наоборот, скрывала, что ее муж руководил столицей. С 1931 года она занимала важную должность секретаря «партийного кабинета политического просвещения», руководила отделом агитации и пропаганды на ведущем Московском электроламповом заводе в районе Автозаводской. Она вспоминала: «Парторганизацию на заводе составляли около 3000 коммунистов, завод работал в три смены, у меня работы было очень много – уходила из дома в 8 часов, а возвращалась позже 10 часов вечера».

У завода были подшефные луга, которые из года в год весной топтала военная конница. Однажды секретарь парткома тов. Юров позвонил секретарю МК, чтобы тот разобрался. К его невероятному потрясению, к телефону подошла его подчиненная тов. Кухарчук. «Ты что там делаешь?» – «Живу. С мужем тов. Хрущевым», – невозмутимо ответила она. После рождения сына Сергея в 1935 году прабабушка ушла с работы, но продолжала читать лекции по истории партии в местном райкоме. Младшая дочь Елена родилась в 1937 году.

Прабабушкин отказ от карьеры – она потом мне рассказывала, что много лет чувствовала себя «рыбой, выброшенной из воды», – совпал с официальным поворотом политики от суфражизма к семье. После смерти жены Надежды Иосиф Виссарионович еще больше уверился, что роль женщины – не в партийной, а в традиционной ячейке. И жен партаппаратчиков стали негласно «поворачивать к их исконным обязанностям»[38].

Сын Леонид тоже осложнял Нине Петровне жизнь. В 17 лет он стал отцом. Высокий, худощавый, с неукротимым нравом и привлекательной внешностью, унаследованной от матери Ефросиньи, Леонид познакомился с Эсфирью Этингер у общих друзей. После рождения их сына Юрия в 1935 году молодая женщина – она была на пять лет его старше – надеялась, что юноша решится на брак. Ее отец тоже настаивал на женитьбе. Однако старший Хрущев был непреклонен: его сын слишком молод, чтобы заводить семью. Конечно, он был готов дать новорожденному свою фамилию и поддержать его материально, но об официальных отношениях не могло быть и речи. Молодые люди так и не поженились. Под давлением отца Леонид разорвал эту связь. Бесконечные выходки бунтующего против коммунизма сына были для Хрущева постоянной головной болью.

Работая в столице на виду у высших руководителей страны, он не мог позволить себе запятнать репутацию. «В Москве мы находимся под ежедневным руководством нашего Центрального Комитета… По всем вопросам, над которыми работает горком партии… у нас есть личные указания нашего любимого вождя товарища Сталина», – отмечал он в речи 1934 года[39].

Сталин к нему тогда благоволил, и не только через Кагановича. Вместе с Николаем Булганиным, председателем исполкома Моссовета, Хрущев бывал у вождя дома. Булганин и Хрущев подружились еще в бытность Булганина директором Электролампового завода, когда тот взял на работу Нину Петровну. Иосифу Виссарионовичу нравилось принимать этих друзей вместе, они дополняли друг друга: один высокий, с аристократическими усами и приятной бородкой, другой – лысоватый активный простак Микита, влюбленно смотрящий на хозяина. Хрущев «был буквально… очарован… его [Сталина] предупредительностью, его заботой, его обаятельностью и, честно, восхищался им»[40].

Вождь мечтал сделать из Москвы мировую столицу. Июньский пленум ЦК 1931 года принял резолюцию о превращении ее в образцовый социалистический город, а в 1935-м появился Генеральный план реконструкции, который включал масштабную стройку заводов и жилых домов, канализации, расширение старых улиц и закладку новых. На улице Горького (сейчас Тверская) даже начали двигать здания, чтобы освободить место для центральных магистралей. Передвижение домов в 1930-е годы было одним из символов времени. План реконструкции предусматривал радикальное решение: все мешающее прогрессу надо снести, хотя некоторые дома, включая Моссовет, удалось спасти, переместив вглубь улиц.

В те годы Москва потеряла большую часть своей лучшей дореволюционной архитектуры. Были уничтожены бульвары и разрушено множество церквей, в том числе храм Христа Спасителя. Его золотые купола и соборы монастырей Кремля рухнули еще до Никиты Сергеевича, но в последующие шесть лет работы в столице он тоже приложил руку к разрушению старого города.

Хрущев не извинялся. Он настаивал, что, «перекраивая Москву, мы не должны бояться снести дерево, небольшую церковь или какой-нибудь собор»[41]; насмехался: «Некоторые большевики плакали на пленуме ЦК: „Что вы рушите!..“ Эти плачущие большевики, пусть и старые, напоминают героев „Вишневого сада“… Нельзя жертвовать интересами всего города в угоду людям, живущим с этим мусором»[42].

Драконовские методы ему были не по душе – обычная дилемма Хрущева: он сомневался в правильности рубки деревьев и сноса церквей, но система, которой он подчинялся, требовала радикальных действий. Когда однажды, набравшись храбрости, он сказал Сталину, что москвичи возражают против уничтожения старинных зданий, вождь ответил: «Тогда взрывайте ночью»[43]. После такого напутствия Хрущев больше не боялся самостоятельно решать, что разрушить, и в пору его правления в СССР старина – особенно церкви – пострадала не меньше, чем в Москве 1930-х.

Между тем на окраинах аврально возводились десятки крупных заводов, таких как Куйбышевский электротехнический, одно из детищ Кагановича, оборудование для которого поступало из Европы и США, закупленное, кстати, и на водочные деньги. Для этих огромных проектов рыли котлованы, воздвигали стены, и сюда в поисках работы стекались толпы крестьян, бегущих от насильственной коллективизации.

Еще одно детище Кагановича, канал Москва – Волга, должен был решить проблему водоснабжения в перенаселенной столице; он создавался силами заключенных под контролем НКВД, тогда возглавляемым Генрихом Ягодой. Вот что записал в дневнике один из его строителей: «Грандиозная стройка. Вчера видел панораму работ. Параллельно железнодорожному пути тянутся бесконечные людские муравейники: заключенные искупают свои вины и „перековывают“ свои души. Сейчас еще неясны контуры грядущего канала… Но чувствуется, что совершается нечто громадное, великое, – и вот этот канал предстает символом всей нашей страны в ее теперешнем состоянии. Скажут: копай, такой-сякой, умри, а копай! И буду копать, и помру без единого звука ропота»[44].

Всех этих людей, добровольно или принудительно задействованных в коммунистических «стройках века», надо было кормить, и Хрущев старался решить вопрос производства продовольствия.

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ

Из выступлений делегатов XVIII съезда ВКП(б) 10–21 марта 1939 года:

Toв. Черноусов:

Тщательно расследовав причины срыва снабжения овощами Москвы, Центральный Комитет партии установил, что это было не случайно… Это оказалось делом рук злейших врагов, пробравшихся к руководству московской парторганизацией, сознательно организовавших срыв снабжения трудящихся красной столицы. Эти отбросы человечества пытались вызвать недовольство среди населения, озлобить его против Советской власти. Не удалось им сделать своего гнусного, грязного дела: железной рукой враги были выкорчеваны с корнем. Для того чтобы быстро ликвидировать последствия вражеской работы и выправить дело снабжения столицы овощами, Центральным Комитетом был временно послан в московскую парторганизацию один из лучших сталинцев, прекрасный организатор, наш москвич – Никита Сергеевич Хрущев. (Аплодисменты.)

XVIII съезд ВКП(б): Стенографический отчет. М., 1939. С. 537.

Сравнительно сытно поесть тогда можно было только в общественных и заводских столовых. Ведь средняя месячная норма выдачи мяса рабочим была всего один килограмм. Впрочем, этот минимум карточная система могла обеспечить далеко не всегда, и говядину тогда с успехом заменила крольчатина. В 1932 году вышло постановление Политбюро «О развитии кролиководства в промышленных районах», а газеты писали о начале очередного соцсоревнования: по разведению кроликов, во-первых, из-за меха – их можно было подделать и под котика, и под горностая, а во-вторых, из-за мяса, для «снабжения новыми дополнительными мясными ресурсами»[45]. В Москве кролиководство было организовано на 100 предприятиях, от металлургического завода «Серп и молот» до швейных комбинатов, конфетных фабрик и издательств газет «Правда» и «Известия».

Прабабушкин завод был одним из лидеров в кроликоразведении – они за границей покупали самые ходовые породы животных и, как передовое предприятие, вообще пропагандировали «новые пищевые продукты». Среди креативных новшеств появились соевое молоко и молочный квас, дельфиновые балык и грудинка. Объявления об этом висели в столовой Электролампового завода, и люди ели, с удовольствием даже, вспоминала она.

Были сомневающиеся и недовольные, но «все это было экспериментом по созданию нового человечества», объясняла она им. Слушая ее, я вспомнила молоденькую Лизу Калачеву из «Двенадцати стульев», ее отвращение к фальшивому зайцу и морковным сосискам. «Одна девчушечка, не помню из какого цеха, прибежала, плачет, мне дельфина жалко, – продолжала прабабушка. – Я говорю, он не настоящий, у нас обработка продуктов вперед ушла; как маргарин, дельфин искусственный. Я не знала, настоящий или нет, но объяснять надо, а то мы совсем без работников останемся. Кто от голода сляжет, кто от недовольства сбежит».

В помощь обеспечению продовольствием шли и грибы. У Электролампового завода была грибная ферма, куда Нина Петровна выводила своих подопечных на субботники. А вот что о том времени рассказывала мне Юля-большая. Деревенский Хрущев хорошо знал, где какие особи растут, какие на пеньках, какие около березок или на пепелище. Юля, которая училась в ФЗУ при Московском рентгеновском заводе на площади Баумана (сейчас – Елоховская площадь), где осталась работать лаборанткой, ездила с отцом в Подмосковье, чтобы потом собранные грибы в подвалах выращивать. «Папа на машине впереди, мы на грузовике; выгрузились, и он повел нашу бригаду в лесок, показывал разницу между ядовитыми и неядовитыми. „Главное для нас – это опята, лисички и сморчки. Они в канавках хорошо приживаются. Мы их и пересадим на московские окраины“, – говорил он».

На заводе дивились, что начальник Москвы в матерчатой кепке и с палкой из ореха, которую он там на месте выстругал, самолично решает проблемы столичного питания. Тетя Юля вспоминала, как ей «подружки очень завидовали. За грибами даже Леня с нами ездил – он тогда учился в школе пилотов в Балашове Саратовской области, но оказался в Москве и присоединился, а ведь он с раннего детства ничего не хотел делать на благо государства. Но грибы папа собирал весело».

«Потом, когда грибы прижились, Никите Сергеевичу со многих заводов огромные корзины приносили, – добавляла к Юлиному рассказу прабабушка. – Но я обратно отправляла, у нас-то еда была».

По словам Рады, все годы жизни в Доме правительства бабушка Ксения Ивановна строго следила, что было у Хрущевых на столе, а что у других. Из-за грыжи много ходить ей было трудно, но иногда, доковыляв до окрестных лавок в Замоскворечье, она приносила домой информацию. Вечером за ужином говорила: «Никитка, в Старомонетном переулке хлеб плохой продают, кислый, сырой, да еще тряпками набитый. Дворничиха Мария при бывшей церкви (наверное, храм Святого Николая в Толмачевском переулке) ищет внучку брюки, не может достать. Очереди всюду, хотя масло, крупу и консервы отпускают. А вот фруктов вообще нет, и из-за молока в молочных люди чуть не дерутся. Это ты, Никитка, недосмотрел».

Московский начальник организовывал городское хозяйство, электроэнергию для предприятий Москвы, надстраивал малоэтажные здания, чтобы увеличить жилплощадь, даже городскими туалетами занимался. «Товарищ Хрущев, – сказал однажды Иосиф Виссарионович по телефону, – до меня дошли такие слухи: ты допустил, что в Москве плохо с общественными уборными. Похоже, что люди отчаянно ищут и не находят места, где облегчиться… Это создает неудобство гражданам. Поговори об этом с Булганиным, и вместе сделайте что-нибудь, чтобы улучшить положение»[46]. Сталина вряд ли волновали москвичи, но ему пожаловались иностранные делегации, посетившие столицу на праздник Первомая.

Помимо туалетов, молодого сталинца продолжала беспокоить работа общественных бань и прачечных. Стирали долго, а белье возвращалось потертым и полинявшим. Не зря в 1959 году уже первый секретарь Хрущев вернулся из Америки с индустриальной стиральной машиной и химчисткой – если ему что-то западало в голову, он уже с этой идеей не расставался.

Прабабушка рассказывала про первый советский троллейбус, который Никита Сергеевич пустил по Москве. В 1933-м, еще заместителем, он согласовал этот вопрос с Лазарем Моисеевичем, но после испытаний тот сказал, пускать не нужно, будет срываться с проводов. Хрущев настоял, и троллейбусы пошли. Они были тише автобусов, меньше загрязняли воздух, что тогда выгодно отличало Москву от других столиц мира.

А когда закупали на Западе буровые машины для Московского метрополитена, купили в Англии двухэтажный красный троллейбус. Его Хрущев пустил по главной улице Горького: «радует глаз и экономно, народу больше помещается». Они ездили несколько лет, а на верхней площадке даже можно было курить. «Все хотели туда, а нижние пассажиры жаловались», – вспоминала прабабушка. Прослышав про эти троллейбусы, Сталин захотел посмотреть, а посмотрев, распорядился отправить на слом: «Микита в Москве на улицах устроил цирк. За троллейбусом бегают все дети, взрослые и старики, а попасть в него не могут. Он перевернется, а нам отвечать». Такого очевидного буржуазного заимствования вождь, видимо, не хотел. А Хрущев дома сказал: «Мы бы потом сами таких наделали, и всем выгода. Зачем разрушать?»